Коммуникативная симуляция: к разработке интерперсональной модели

Автор: Зайцева О.В., Катышев П.А., Иванов П.К.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Симулятивные и конфликтогенные речевые практики

Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена разработке интерперсональной модели коммуникативных симуляций - ряда коммуникативных практик, в рамках которых воспроизводятся различные формы социального взаимодействия. Теоретическим базисом работы стали исследования понятий «модель / симулякр» и «мимесис» в философии и нарратологии. О.В. Зайцевой была предложена методологическая концепция исследования, направленная на параметризацию интерперсонального взаимодействия в коммуникативной симуляции через установление структуры взаимодействия, его участников и актуализируемых ими ролей. На основании данной модели П.А. Катышевым и П.К. Ивановым была проведена типологизация коммуникативных симуляций. Выделено три типа коммуникативных симуляций: симуляция-нарратив, симуляция в развлекательных целях, фальсификация. Симуляцию-нарратив следует рассматривать как опосредованное взаимодействие отправителя сообщения (конкретного или абстрактного автора, нарратора) и его получателя (конкретного или абстрактного читателя). К коммуникативным практикам первого типа относятся ASMR-видео и новостные фейки. Симуляция в развлекательных целях предполагает взаимодействие коммуникантов в рамках вымышленного мира. В качестве участников взаимодействия выступают конкретный отправитель / получатель сообщения, абстрактный отправитель / получатель сообщения, аватары (персонажи). В число коммуникативных практик симуляций второго типа входят секстинг и сюжетно-ролевая игра. Под фальсификацией социальной практики понимается взаимодействие, в котором один из участников общения не подозревает о том, что вовлечен в коммуникативную симуляцию. Участниками взаимодействия являются конкретный автор симуляции, конкретный получатель сообщения, абстрактный автор / получатель сообщения, аватар (то есть социальная маска автора симуляции). В качестве примера коммуникативных практик симуляции третьего типа можно назвать телефонное мошенничество.

Дискурс, интерперсональная модель, симуляции, симулякр, мимесис, повествовательные инстанции

Короткий адрес: https://sciup.org/149146328

IDR: 149146328 | УДК: 81’42:005.57 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.3.7

Текст научной статьи Коммуникативная симуляция: к разработке интерперсональной модели

DOI:

Под коммуникативными симуляциями понимается ряд коммуникативных практик, в рамках которых воспроизводятся различные формы социального взаимодействия. Данный термин является авторским [Зайцева, Катышев, 2023] и пока не закрепился в научной литературе.

В настоящее время в лингвистике существует небольшое количество работ, посвященных исследованию частных случаев проявления коммуникативных симуляций: ASMR-роликов [Шкарин, 2018; Harper, 2019], информационных фейков [Пром, 2020], телефонного и e-mail-мошенничества [Жмуров, 2023; Колмогорова, 2012; Литвинова, 2023], фишинга [Фенина, 2017] и секстинга [Зайцева, 2019; 2020; Социальные сети..., 2021]. Однако эти работы не позволяют сформировать систем- ный взгляд на структурно-содержательные и когнитивно-семантические особенности симуляционного дискурса, поскольку неисследованными остаются составляющие моделирования взаимодействия: его стратегическая динамика и стратегические ресурсы, контексту-ализация значения и действующие сценарии представленного дискурса. Изучение коммуникативных симуляций обусловлено потребностью в систематизации научного знания о рассматриваемом социально-дискурсивном феномене и выделении спектра характеристик, присущих как этому явлению в целом, так и его отдельным вариациям.

Таким образом, цель данной статьи состоит в параметризации интерперсонального взаимодействия коммуникативных симуляций. Цель исследования достигается посредством решения следующих задач: определения и характеристики дискурса коммуникативных симуляций; установления понятия коммуникативной симуляции; ее моделирования в аспекте интерперсональности; выявления способов и принципов ее организации.

Материал и методы

Коммуникативные симуляции обладают способностью к конституированию автономной вымышленной реальности. Конституируемая симуляцией реальность отражается в действительности (1) на уровне физических ощущений, формирующих особый психоэмоциональный опыт, и/или (2) на уровне социальных отношений, положительно / отрицательно влияющих на качество социального взаимодействия. Текст симуляции обладает структурно-содержательным и функциональным сходством с фикцио-нальным текстом – в организации коммуникативной модели, механизмах конституирования фиктивного мира, его фикциональных и эстетических характеристиках, а также ролевой структуре. Так, по словам В. Шмида, художественные тексты учреждают вымышленный мир через рассказ о нем [Шмид, 2003, с. 23]. Следовательно, для изучения коммуникативных симуляций и способности симулятивных текстов к репрезентации явлений социальной действительности необходимо обратиться к теории организации и функционирования фик-ционального дискурса.

В нарратологии фикциональные тексты противопоставлены фактуальным текстам. В фактуальных текстах между высказыванием и событиями объективного мира устанавливается связь, регулируемая и поддерживаемая прагматическими правилами. При этом в соотношении «высказывание – действительность» высказывание является вторичным элементом и может не соответствовать фактам действительности. В фикциональном повествовании задействуется арсенал средств / инструментов, направленных на конституирование внутритекстовой реальности. Согласно исследованию Р.В. Черкасова, элементами фикционального текста выступают тематические единицы, реализующие смысловое содержание и прагматическую направленность высказывания [Черкасов, 2007]. Составляя основу фикционального повествования, они приобретают статус фиктивных, так как от- носятся исключительно к внутритекстовым референтам. В. Шмид отмечает, что фиктивный характер конституированной реальности проявляется на всех уровнях: 1) в повествуемом мире (через образы персонажей, их действия, ситуации, события и пр.); 2) на уровне нарратора и подразумеваемого им читателя (реципиента и адресата); 3) на уровне повествования (через повествовательный акт) [Шмид, 2003].

В создании художественного нарратива задействованы как языковые, так и когнитивные ресурсы, отражающие знания повествующего (автора фикционального текста) о реальном мире, в том числе о социальных феноменах. Иными словами, конституируемый повествуемый мир возникает вследствие репрезентации реальности, представляет собой мыслительную модель возможной действительности и является миметичным. При этом подражательный механизм действует как за счет поддержания внешнего сходства (внешний мимесис) – через воссоздание действительности в различных ее формах и отношениях, так и внутри произведения (внутренний мимесис) – благодаря автореферент-ности фикционального текста. Таким образом, конституирование фиктивного мира реализуется не только текстуально – через повествование о лицах (персонажах), их действиях и событиях, направленных на детализацию воображаемой реальности и ее подкрепление, но и интертекстуально – за счет репликации существующих дискурсивных систем (мимесис дискурсивных систем [Черкасов, 2007], меж-произведенческий мимесис [Подорога, 2006]).

Повествовательный акт реализует также эстетическую установку, носителем которой является автор фикционального текста и смыслы которой актуализируются посредством соблюдения тематического единства, жанрового и стилистического своеобразия текста, высвобождающего семантический потенциал формальных и содержательных единиц. Повествование раскрывается в последовательности поступков персонажей. По мнению В. Шмида, в опосредованном взаимодействии автора и читателя воздействие на последнего осуществляется за счет актуализации разных по своей природе воспринимающих сил (познавательной и чувственной форм восприятия) [Шмид, 2003], что наделяет конституируемые смыслы способностью вступать в новые связи и образовывать сложное эстетическое содержание.

В целом фикциональный и эстетичный характер повествования не допускает полноценного соотнесения фиктивных смыслов с реальностью и концентрирует внимание читателя на содержательной стороне повествовательного акта. Его многослойностью, поддерживаемой за счет смены модусов нарратив-ности, сочетающих процедурно-семантический аспект повествования (диегезис) и пластичность (изобразительность) словесных образов (экфрасис), обеспечивается нарративно-дескриптивное единство и создается иллюзия правдивости конституируемого мира [Андреева, Белобородько, 2016]. Через фикциональный текст автор вовлекает читателя в «кооперативную игру воображения» [Чемодурова, 2014] и создает игровой конструкт, выстраиваемый и действующий по определенным правилам. Читатель (адресат / реципиент) с опорой на фик-циональный текст пытается реконструировать ментальную модель вымышленного мира. При этом он вынужден придерживаться «конвенции пассивности» [Чемодурова, 2014], то есть не оспаривать факты конституируемого вымысла. При анализе информации читатель исходит из правил фикционального мира, в рамках которого она представлена как достоверная.

Результаты и обсуждение

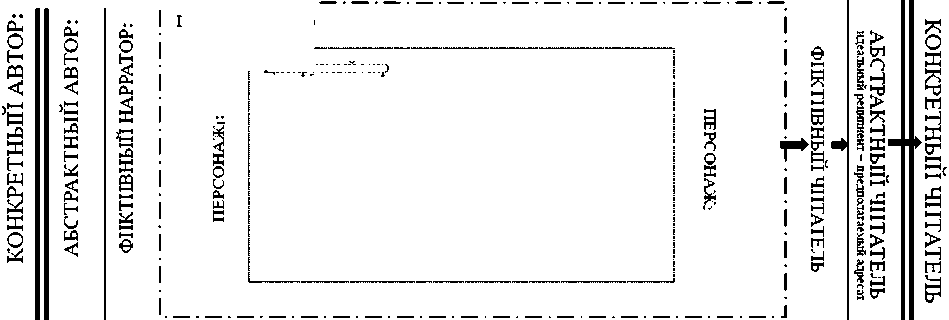

Коммуникативное пространство фикцио-нального текста включает план повествования (участники взаимодействия выступают повествующими субъектами) и план повествуемой истории (аватары, или персонажи, управляемые участниками взаимодействия, общаются друг с другом в рамках конструируемого сюжета) [Падучева, 1996, с. 203; Шмид, 2003, с. 46–54]. Художественная деятельность обладает сложным производительным характером. Литературное произведение представляет собой (по В. Шмиду) многоуровневый конструкт, состоящий:

-

1) из изображаемого мира – вымышленного мира, содержащего фоновую информацию о мире произведения, его истории, культуре, традициях и других деталях, выводимых из повествования;

-

2) повествуемого мира – повествования, созданного нарратором и включающего в себя рассказ о событиях, лицах (персонажах) и их действиях;

-

3) цитируемого мира – повествования внутри повествования, созданного нарратором или третьим лицом (персонажем) и включающего в себя рассказ о событиях, лицах (персонажах) и их действиях. Этот уровень является факультативным (см. рис. 1).

Таким образом, структуру изображаемого и повествуемого мира составляют повествовательный акт, нарратор как лицо, которому приписывается повествовательный акт, и персонажи как ось событийного каркаса произведения, способствующие развитию сюжета и конституированию изображаемого мира.

Стороны взаимодействия (сторона отправителя сообщения и сторона получателя сообщения) проявлены на всех уровнях литературного произведения.

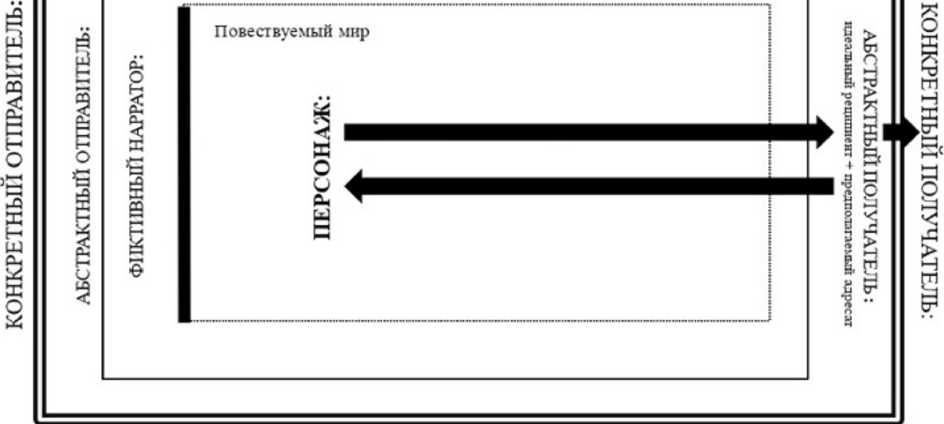

В концепции В. Шмида выделяются следующие участники фикциональной коммуникации: 1) сторона отправителя – конкретный автор, абстрактный автор, фиктивный нарра-тор; 2) сторона получателя сообщения – конкретный читатель, абстрактный читатель, фиктивный читатель. При этом фигура получателя сообщения отражена функционально (через фигуру реципиента) и интенсионально (через фигуру адресата). В нарратологии под адресатом принято понимать получателя сообщения, предполагаемого отправителем; под реципиентом – фактического получателя сообщения [Шмид, 2003].

Однозначными фигурами в коммуникации выступают фигуры конкретного автора и конкретного читателя. Под ними подразумеваются реальные лица, выступающие в качестве создателя произведения (конкретный автор) и его реципиентов, существующих независимо от фикционального текста (конкретный читатель) (см. модель внешней коммуникации [Schmid, 1973, S. 22]).

При этом коммуникация между конкретным автором и конкретным читателем опосредована. Представление об отправителе или получателе сообщения формируется на уровне повествования: в творческом произведении читатель и автор взаимодей-

Литературное произведение

Изображаемый мир

Повествуемый мир

Цитируемый мир

Рис. 1. Организация уровней повествования в фикциональном тексте В. Шмида

Fig. 1. Organization of narrative levels in a fictional text by V. Schmid

Примечание. Источник: [Шмид, 2003, с. 40]. На рисунках 1–4 использованы следующие обозначения: « : » - создает; « • » - направлено к...

Note. Source: [Schmid, 2003, p. 40]. The following symbols are used in Figures 1-4: “:” - creates; “ - ” -directed towards...

ствуют только с образами друг друга. Тем самым в фикциональном тексте фигуры автора и читателя абстрактны, то есть представляют собой имплицитно существующие в произведении конструкты, выводимые через семиотические акты. Абстрактный автор реконструируется читателем на основании осмысления фикционального текста как продукта творческой деятельности конкретного автора (подробно о фигуре абстрактного автора см.: [Шмид, с. 2003, с. 41–57]). При этом в фигуре абстрактного читателя отражено представление конкретного автора о предполагаемом адресате как носителе культурных и идеологических норм, актуализируемых в фикциональном тексте через постулируемые идеи и коды [Шмид, 2003, с. 57–63]. Наконец, на уровне изображаемой коммуникации ключевой повествовательной фигурой является фигура нарра-тора, представляющая собой носителя повествовательной функции и сопоставимая с фигурой абстрактного автора (хотя не тождественная ей) [Шмид, 2003, с. 63–66].

Коммуникация в симулятивных практиках также состоит из повествовательных актов. Сюжет в симуляциях обладает времен-нóй и событийной структурами, а повествуемое актуализируется через опосредующего нарратора. Событийность, выстраиваемая в процессе воспроизведения социальной активности, направлена на проживание его участниками конструируемого сюжета. По характеру взаимодействия коммуникативные симуляции подобны сюжетно-ролевым играм или сценическому действу театрализованного представления. При этом образ соконструи-рованного события в коммуникативных симуляциях в сравнении с художественным текстом ограничен объемом содержания (событийным рядом) и задействованного ресурса (инструментами коммуникативного воздействия, набор которых определяется каналом связи) и обладает упрощенной ролевой структурой (подробно см.: [Кривоносов, Шевченко, 2011]). В целом исследование симуляций может проводиться в рамках четырехкомпонентной структуры: 1) реализуемые коммуника- тивные роли; 2) сюжет / содержание коммуникации и ее жанровое своеобразие; 3) правила / конвенциональный принцип организации взаимодействия; 4) реальные отношения акторов.

-

1. Реализуемые коммуникативные роли . Под коммуникативной ролью понимается совокупность коммуникативных действий, выполняемых индивидом в соответствии с конституируемым им социальным статусом в конкретном эпизоде коммуникации. Роль рассматривается как смысловой центр фикционально-го (а также сюжетно-игрового) взаимодействия, трансформирующий любое социальное действие в коммуникативное. С учетом выбранной роли определяется характер коммуникации и объем используемых ресурсов, выстраивается игровая ситуация и актуализируются игровые действия [Эльконин, 1999]. Использование предметов материального мира в представленном взаимодействии предполагает возможность замещения реального предмета через его переименование либо перенос действия на игровой предмет. Принцип актуализации ролей сохраняется также в ситуациях, когда непосредственное коммуникативное действие замещается виртуальным и становится опосредованным. В этом случае социальные действия акторов опредмечены символьным характером виртуальной среды. Опредмеченность взаимодействия позволяет его участникам воспроизводить в коммуникации паттерны социальных ролей, не связанных с реальным социальным статусом коммуникантов [Петренко, 2015].

-

2. Сюжет / содержание коммуникации и ее жанровое своеобразие . Сюжет представляет собой разыгрываемую воображаемую (мнимую) ситуацию. В симуляции он является основанием для актуализации коммуникантом целенаправленного воздействия на сокоммуникантов / реципиентов. В качестве ключевых аспектов, определяющих динамику развития сюжета и характер содержания симуляции, выступают тематика взаимодействия, жанровые и стилистические особенности коммуникации. Тематическое своеобразие эпизода симуляции связано со сферами представления / описания социальной деятельности людей и их взаимодействия. Жанровое и стилистическое оформление ком-

- муникации влияет на форму и последовательность актуализации игроподобных действий и на характер их эксплицированности, а также очерчивает границы проявления коммуникативных ролей.

-

3. Правила / конвенциональный принцип организации взаимодействия . Игровые действия и поведение акторов в рамках выбранной роли подчинены правилу / своду правил, детерминированных коммуникативной ситуацией. Под термином «конвенция» понимается совокупность правил и норм, регулирующих социальную активность индивидов в конкретном социуме. Коммуникативный аспект конвенционального поведения определяется коммуникативными ролями и дискурсивными сценариями, предписывающими коммуникантам определенный формат взаимодействия. Воспроизведение (моделирование) социальной практики предполагает, что участники взаимодействия знакомы с тем, как в ее рамках протекает коммуникация и какое коммуникативное поведение является одобряемым и приемлемым. По мнению ряда исследователей, во время реализации социальной роли коммуниканты выстраивают свою коммуникативную стратегию согласно индивидуальному представлению о господствующих в лингвокультуре социальных стереотипах (например, о ситуации взаимодействия и коммуникативном поведении его участников) [Петренко, 2015; Каховская, 2019].

-

4. Реальные отношения акторов. Специфика реальных отношений акторов определяет игровое содержание, распределение ролей и коммуникативных ресурсов, обеспечивает контроль за развитием сюжета и корректную актуализацию ролей во время взаимодействия. Актуальный на момент взаимодействия статус отношений акторов задает тон коммуникации и определяет степень осознанности коммуникантов в момент ролевого взаимодействия. В ряде социальных практик, относящихся к дискурсу коммуникативной симуляции, участники взаимодействуют в рамках отведенных им ролей. В момент симуляции акторы не только отслеживают свое реальное состояние, но и конструируют состояние своего аватара, что обеспечивает им возможность наблюдать за процессом взаимодействия как изнутри, так и снаружи комму-

никации [Fine, 1983; Goffman, 1974]. Таким образом, наблюдается дистанцированность участников взаимодействия от их ролей, указывающая на отсутствие тождества между ними и их аватарами. Однако участие акторов в коммуникативных симуляциях предполагает установление определенного статуса отношений не только между их аватарами, но и между самими акторами. Например, моделирование сексуального взаимодействия (секстинг) возможно только в случае совпадения коммуникативных целей его участников либо в ситуации установления ими определенного типа межличностных отношений. В некоторых формах коммуникативных симуляций не предполагается, что до момента взаимодействия акторы были знакомы друг с другом (например, в ситуации телефонного мошенничества): в этом случае участник-реципиент с большей вероятностью примет эпизод коммуникативной симуляции за ситуацию реального взаимодействия.

Во многом коммуникативная структура симуляций подобна двухуровневому конструкту фикционального текста. Сходство обнаруживается как в уровневой организации, включающей планы повествования и повествуемой истории, так и в ролевой структуре, способствующей установлению коммуникативного контакта через повествовательные инстанции. Выделяются три типа коммуникативных симуляций (симуляция-нарратив, симуляция в развлекательных целях, фальсификация), каждый из которых обладает особенностями организации уровней интерперсонального взаимодействия. При этом принцип пассивности, реализуемый в отказе от оспаривания правил фиктивной реальности и характерный для прочтения фикци-онального текста, также соблюдается коммуникантами в момент симуляции.

Рассмотрим более подробно каждый из трех типов коммуникативного взаимодействия.

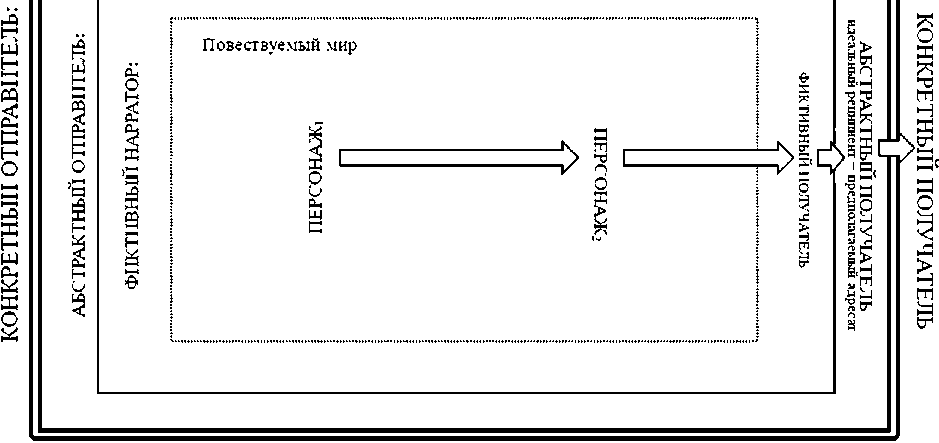

Тип I: симуляция-нарратив (примеры социальных практик – ASMR-ролик в жанре ролевого действия, новостной фейк) (рис. 2). По характеру организации уровней интерперсонального взаимодействия данный тип симуляций максимально приближен к уровневой организации повествования фикционального текста. Участниками взаимодействия являются автор, или отправитель сообщения, и реципиент, или читатель / зритель. Автор задает сюжетный фрейм, отводит читателю оп-

Симуляция

Изображаемый мир

Рис. 2. Организация уровней интерперсонального взаимодействия коммуникативных симуляций типа I

Fig. 2. Organization of interpersonal interaction levels in communicative simulations of type I

Примечание . Составлено авторами.

ределенную роль (непременно пассивную) и проводит его через разыгрываемый сюжет. Зачастую повествование развивается как результат сложного творческого акта, в котором задействуются не только различные вербальные и невербальные коды, но и несколько каналов взаимодействия (в виртуальной коммуникации канал взаимодействия отождествляется со способами передачи информации: визуальный, текстовый, аудиальный каналы либо их комбинации). Каналы интеракции в этом случае определяют характер и интенсивность воздействия на эмоциональную и когнитивную сферы реципиента. Например, в ASMR-роликах позитивный эмоциональный отклик возникает вследствие имитации воздействия на органы чувств (зрительных, слуховых, обонятельных, вкусовых и осязательных рецепторов). В жанрах новостного фейка воздействие на психоэмоциональную сферу индивида оказывается за счет демонстрации фото- и видеоматериалов, визуализирующих и легитимизирующих то, о чем сообщает отправитель.

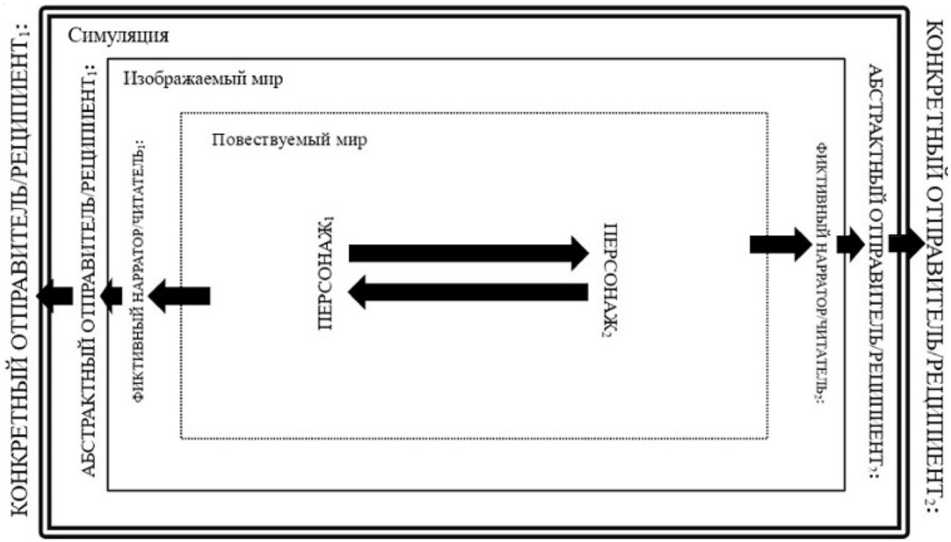

Тип II: коммуникативная симуляция в развлекательных целях (примеры социальных практик – секстинг, текстовые роле- вые игры, ролевые игры живого действия) (рис. 3). В коммуникативных симуляциях данного типа все участники взаимодействия в рамках отведенных им ролей имитируют определенную социальную практику, разыгрывают сюжет. Интерперсональное взаимодействия осуществляется на уровне повествуемого мира. Коммуникация осуществляется через аватаров – виртуальные образы, которыми управляют коммуниканты и которые выступают носителями определенных качеств, стереотипов (социальных, гендерных или национальных) и действуют в соответствии со сложившейся конвенцией имитируемой социальной практики. В ряде социальных практик (секстинг, текстовые ролевые игры) развитие сюжета реализуется через текстовый / аудиальный канал связи. Интенсивность воздействия определяется детализацией описания и фиксацией на восприятии аватарами описываемых действий и/или аватаров других участников коммуникации. В ролевых играх живого действия степень погружения в симуляцию зависит также от задействованных дополнительных каналов связи (например, игроки обращают внимание на невербальное

Рис. 3. Организация уровней интерперсонального взаимодействия коммуникативных симуляций типа II

Fig. 3. Organization of interpersonal interaction levels in communicative simulations of type II Примечание . Составлено авторами.

поведение) и использования игрового инвентаря (костюмов и игровых аксессуаров).

Тип III: фальсификация социальной практики (примеры социальных практик – фишинговые письма, телефонное мошенничество) (рис. 4). Участниками взаимодействия являются отправитель сообщения (автор) и реципиент. Цель взаимодействия определяется отправителем сообщения и достигается за счет создания у реципиента ложного представления о реалистичности фальсифицируемой коммуникативной ситуации. Отправитель сообщения примеряет на себя социальную маску (например, выступает в роли сотрудника Центробанка или правоохранительных органов), контролирует формирование у реципиента впечатлений о себе (то есть действует в соответствии со сложившимся в обществе стереотипным представлением об разыгрываемой им роли [Goffman, 1974]) и в процессе коммуникации поддерживает иллюзию того, что реципиент является полноправным участником взаимодействия. Успешность симуляции зависит от интенсивности воздействия на эмоциональную и когнитивную сферы реципиента и способности получателя сообщения противостоять психоэмоциональному воздействию.

Выводы

Вымышленный мир коммуникативных симуляций выстраивается по тем же принципам, что и мир фикционального текста. Репрезентация симулируемой социальной практики осуществляется:

-

1) за счет достижения формального (внешнего) сходства с репрезентируемой практикой: коммуниканты воспроизводят стилистические, тематические и жанровые особенности симулируемого взаимодействия, его ролевую структуру;

-

2) соблюдения логики фикционального мира (внутритекстовое подражание): коммуникативное поведение выстраивается в соответствии с актуализируемыми коммуникативными ролями. Коммуниканты, вступая в симуляцию, демонстрируют отказ от оспаривания правил симулируемой реальности (даже в тех случаях симулируемого взаимодействия, когда оба коммуниканта участвуют в конструировании фикционального нарратива), то есть – частично или полностью – соблюдают конвенцию пассивности. Отказ от ее соблюдения приводит к невозможности реализации эстетической установки коммуникантов / ав-

- Симуляция

Изображаемый мир

Рис. 4. Организация уровней интерперсонального взаимодействия коммуникативных симуляций типа III

Fig. 4. Organization of interpersonal interaction levels in communicative simulations of type III

Примечание . Составлено авторами.

тора и отказу от продолжения коммуникативного взаимодействия;

-

3) выстраивания сценария симуляции с учетом сложившейся традиции: эстетическая установка коммуникантов реализуется в рамках коммуникативной ситуации с учетом культурных традиций (структурный аспект). Они определяют способ экспликации кодируемых смыслов (процедурный аспект), актуализируют эмотивный потенциал взаимодействия и способствуют адекватному декодированию смыслов со коммуникантом / реципиентом симуляции.

Структура коммуникативной симуляции включает четыре компонента: 1) реализуемые коммуникативные роли; 2) сюжет / содержание коммуникации и ее жанровое своеобразие; 3) правила / конвенциональный принцип организации взаимодействия; 4) реальные отношения акторов. В настоящий момент на основании существующих исследований отдельных видов социальных практик можно говорить о трех типах коммуникативных симуляций: тип I – симуляция-нарратив; тип II – коммуникативная симуляция в развлекательных целях; тип III – фальсификация социальной практики. Они различаются спецификой стратегической динамики взаимодействия, организацией коммуникативных уровней (коммуникативных участников), наборами коммуникативных ролей и степенью вовлеченности сторон взаимодействия в процесс симуляции.

Представляется, что дальнейшее изучение коммуникативных симуляций должно быть в первую очередь направлено на описание и анализ конкретных типов симулятив-ного дискурса в интерперсональном аспекте. Теоретическая значимость такого исследования связана с выявлением механизмов воздействия на эмоциональную и когнитивную сферы коммуникантов в разных условиях, в том числе и в условиях виртуальной реальности. Практическая ценность изучения коммуникативных симуляций определяется потребностью в использовании полученных результатов как в развлекательной и образовательной сферах (при создании виртуальных симуляций, максимально приближенных к реальной жизни, с целью проведения досуга и обучения специалистов в раз- личных профессиональных областях), так и в сфере лингвистической и психолого-лингвистической экспертизы (для разработки методик анализа спорных текстов, например в случае телефонного мошенничества или новостных фейков).

Список литературы Коммуникативная симуляция: к разработке интерперсональной модели

- Андреева К. А., Белобородько Е. К., 2016. Новые подходы к вполне традиционному понятию «экфразис»: в диалоге лингвистики и искусства // Universum: филология и искусствоведение. № 11 (33). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novye-podhody-k-vpolne-traditsionnomu-ponyatiyu-ekfrazis-v-dialogelingvistiki-i-iskusstva

- Жмуров Д. В., 2023. Ассистирующая жертва как виктимологический феномен // Виктимология. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/assistiruyuschaya-zhertva-kak-viktimologicheskiyfenomen

- Зайцева О. В., 2019. Соматический код в секстинге // Политическая лингвистика. № 6 (78). С. 177–181.

- Зайцева О. В., 2020. Аффективный компонент секстинга // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. № 3. С. 195–204.

- Зайцева О. В., Катышев П. А., 2023. Параметризация социального аспекта в жанрах коммуникативной симуляции // Виртуальная коммуникация и социальные сети. Т. 2, № 4 (8). С. 215–221.

- Каховская Ю. В., 2019. Конвенциональность и способы ее достижения в ситуации общения «взрослый – ребенок» // Концепт. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konventsionalnost-isposoby-eyo-dostizheniya-v-situatsii-obscheniya-vzroslyy-rebyonok

- Колмогорова А. В., 2012. Речевой субжанр «Нигерийские письма» как одна из форм коммуникативной манипуляции // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. № 19-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rechevoy-subzhanrnigeriyskie-pisma-kak-odna-iz-form-kommunikativnoy-manipulyatsii

- Кривоносов А. Д., Шевченко А. С., 2011. Понятие и структура театрального дискурса // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-strukturateatralnogo-diskursa

- Литвинова Л. А., 2023. Манипулятивный потенциал ложных утверждений в структуре мошеннического дискурса // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А, Гуманитарные науки. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/manipulyativnyy-potentsial-lozhnyh-utverzhdeniy-v-strukture-moshennicheskogodiskursa

- Падучева Е. В., 1996. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М.: Шк. «Яз. рус. культуры». 464 с.

- Петренко Д. А., 2015. Категория социальной роли и речевое общение // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Филологические науки. № 3. С. 82–88.

- Подорога В. А., 2006. Мимесис: Материалы по аналитической антропологии литературы. В 2 т. Т. 1. М.: Культур. революция. 685 с.

- Пром Н. А., 2020. Фактуализация реальности в медиа-дискурсе: характеристики, типы, способы выражения. Волгоград: ПринТерра-Дизайн. 188 с.

- Социальные сети: комплексный лингвистический анализ, 2021. В 2 т. Т. 1 / под ред. Н. Д. Голева. Кемерово: Кемер. гос. ун-т. 429 с.

- Фенина В. В., 2017. Особенности речевого манипулирования в электронных спам-письмах // Язык и культура. № 37. С. 97–113.

- Чемодурова З. М., 2014. Прагматические и семантические аспекты фикциональной игры // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. № 171. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pragmaticheskie-i-semanticheskie-aspektyfiktsionalnoy-igry

- Черкасов Р. В., 2007. Фикциональный дискурс в литературе: проблема репрезентации: дис. ... канд. филол. наук. Самара: СамГУ. 169 c.

- Шмид В., 2003. Нарратология. М.: Яз. слав. культуры. 311 с.

- Шкарин Д. Л., 2018. Уровневый анализ ASMR-технологии и определение ее значения в современном социальном контексте // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. № 1. С. 1–9.

- Эльконин Д. Б., 1999. Психология игры. М.: Владос. 360 с.

- Fine G. A., 1983. Shared Fantasy. Role Playing Games as Social Worlds. Chicago ; L.: University of Chicago Press. 298 p.

- Goffman E., 1974. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Cambridge: Harvard University Press. 586 p.

- Harper P. C., 2019. ASMR: Bodily Pleasure, Online Performance, Digital Modality // Sound Studies. Vol. 6. P. 95–98. DOI: https://doi.org/10.1080/20551940.2019.1681574

- Schmid W., 1973. Der Textbau in den Erzählungen von Dostojevkijs. [S. l.]: W. Fink. 298 S.