Коммуникативная структура локального академического сообщества: роль внутренних интеллектуальных ресурсов

Автор: Губа Катерина

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социология социологии

Статья в выпуске: 1, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье на данных цитирования в статьях петербургских социологов рассматривается роль внутренних интеллектуальных ресурсов для локального академического сообщества. Предметом анализа стали ссылки на пе- тербургских авторов в ряде петербургских журналах, чья доля оказалась различна для трех частей сообщества. Попытка выделить самых цитируемых авторов обнаружила укорененность внимания в каждом из сегментов, что вместе с тенденцией к самоцитированию создает скорее квази-рейтинг. В ситуации неопределенности сиг- налов академического статуса ориентация на круг ближайших в прямом смысле авторов способна снизить из- держки в решении навигационных вопросов чтения и цитирования социологических текстов. Подобная перспек- тива несколько снижает роль теоретических различий или специализированных областей, замыкание на кото- рых признавалось как основание сегментации внимания.

Российская социология, социология науки, анализ цитирования

Короткий адрес: https://sciup.org/142181858

IDR: 142181858

Текст научной статьи Коммуникативная структура локального академического сообщества: роль внутренних интеллектуальных ресурсов

Петербургская социология предстает как замкнутое локальное сообщество островного типа, метафорически поделенное на три архипелага1, со своими собственными экономическими ресурсами и интеллектуальными нишами.2 Исследование коммуникативной системы такого сообщества особенно интересно, ведь в области научных текстов видимые преграды вроде физического обитания социолога, как кажется, не должны играть решающего значения. С одной стороны, обращение к интеллектуальным источникам в собственных текстах с легкостью способно выходить за пределы нашего острова, границы которого проницаемы для вторжения внешнего мира. Кем бы вы ни были, вы можете свободно ссылаться на работы любого ранга, не имеет значения, как далеко располагается их автор на шкале престижа и\или в географическом пространстве. Знание в виде текстов находится в свободном доступе, и вам лишь следует заплатить за него «цену» - сослаться на источник, даже если автор никогда не узнает об этом.

С другой же стороны, замкнутость сообщества в виде направленности внимания чаще на внутренние события в виде конференций или семинаров могла приводить к тому, что и в опубликованных текстах, заметная часть ссылок будет приходиться на петербургских коллег. Постоянная деятельность в рамках одной или двух организаций, чаще тяготеющих к одной части сообщества, также как и предпочтение к посещению «своих» мероприятий, создают условия для концентрации внимания на собственных, ограниченных городским пространством, ресурсах. Цитирование петербургскими социологами текстов, локализованных как петербургская социология, и стало предметом анализа на последующих страницах, следуя простому различию, когда внимание авторов может быть обращено в разных пропорциях, как к текстам сообщества, так и за его пределы к социологам из ближнего и дальнего «зарубежья». Безусловно, соотнесение собственной деятельности с Большой социологией может оказаться ближе к действительности, чем совместная работа в одном кабинете. Однако, в рамках данной статьи необходимым исследовательским решением стало выведение за скобки ссылок, уходящих за пределы сообщества, поэтому я предлагаю обратиться к анализу цитирования петербургскими социологами собственных интеллектуальных ресурсов.

Распределение внимания в текстах петербургских социологов способно указать, какого рода работы и авторы входят в зону видимости, а также высказать несколько предположений, что становится основанием этой видимости. В этом смысле социология науки исходит из того, что одного только оригинального текста для получения внимания недостаточно. Институциональное устройство науки создает возможность достижения оригинальных текстов в самые разные уголки научного сообщества. Здесь исследователей интересует, что препятствует или продвигает публикации на пути к их всеобщему вниманию. В разных вариациях вопрос состоит в том, что ответственно за успех – одно лишь знание или правильно сработанные институты? В лучших или худших традициях социологии науки автор относит себя к тем социологам науки, которые в первую очередь обращаются не к содержанию знания, а скорее к условиям его распространения. Последнее становится особенно интересной задачей для всех участников академического мира, когда в условиях насыщенности существующими академическими текстами внимание является своего рода редким ресурсом. Здесь также свою роль играют дисциплинарные различия, когда социальные науки в меньшей степени характеризуются бесперебойной системой научной коммуникации, а основанием в распределении внимания становится теоретическая перспектива или специализация автора.

В циркуляции текстов Джонатан и Стивен Коул предлагали отталкиваться от представления об идеальной си- стеме научной коммуникации, в которой, если бы не отсутствовали, то действовали бы совсем незначительно структурные причины, препятствующие доступу ко всему знанию (Cole and Cole 1968: 405). В этом случае ученые одинаково хорошо будут осведомлены о происходящем в их исследовательской области, независимо от того, в каком университете или регионе они работают. Выбирая излюбленный не только латурианскими социологами объект исследования – физиков, они склоняются к выводу о том, что меньшая концептуальная сегментация этой дисциплины способствует тому, что нет значимых различий в той степени, с какой физики из самых лучших или менее признанных университетов будут знакомы с профессионалами из своей сферы исследований. В этой логике физика, как и другие естественнонаучные дисциплины, через производство фактов, какими бы социальными они не были по настояниям social studies of science, обеспечивает интерес к деятельности друг друга. Социальные науки едва ли следуют в том же направлении, когда разрушение ортодоксального консенсуса и последующее замыкание на собственных теоретических сегментах позволяет, в том числе, перестать интересоваться деятельностью своих коллег, принадлежащих к другой части социологии.

Если биохимик, интересующийся свинцовым отравлением, может найти интересное и необходимое знание для себя в неорганической или физической химии, то едва ли можно предположить такое взаимодействие между исторической социологией, криминологией и социологией семьи (Stinchcombe 1994: 284). В конечном счете, социологи едва ли могут найти книгу по социологии, которая бы признавалась большей частью сообщества достоверной и одновременно заслуживающей внимания (Cole 1994: 134). С другой стороны, даже работая над одной и той же проблемой, социологи всегда могут указать на свое следование отличному от других интерпретаций подходу, который с их точки зрения является если не единственно верным, то заслуживающим такого же внимания. Продвижение идеи о равенстве разных подходов и предлагающих ими интерпретаций действительности нашло свое отражение в метафоричном описании такого дисциплинарного состояния социологии. Например, Р. Коллинз пишет о «let a thousand flowers bloom», что напрямую перекликается с известной цитатой Мао Цзэдуна «let a hundred flowers blossom» (Collins 1994: 165). Майкл Линч и Дэвид Боген сравнивают поток социологических идей с бурным потоком воды, бегущим по извилистым каналам горной реки (Lynch and Bogen 1997: 484).

Специализация в дисциплине и усиление границ между ними, по сути, служит продолжением способов фильтрации информации в науке. Самым базовым таким способом можно рассматривать привычные границы между наукой и всем обыденным внешним миром, что выступает первичным механизмом снижения издержек в распределении нашего внимания. Разделение на инсайдеров и аутсайдеров3 позволило науке не утонуть под всем потоком наблюдений, которые мог бы делать любой человек. Именно поэтому наука должна обладать плохой памятью: «большинство информации, которую поставляет окружающая реальность, даже если она значима и надежна, не должна быть в итоге учтена или же должна быть быстро забыта» (Barnes, 1989: 50). Базовый уровень фильтрации на ученых и обычных людей здесь выступает фундаментом, на котором располагаются более тонкие различия, касающиеся усложнившейся горизонтальной структуры научного знания, когда специализированное знание внутри даже одной дисциплины создает зоны невнимания, за пределы которых каждый может легитимно демонстрировать собственную некомпетентность.

Разного рода предположения о распределении внимания, исходящие из институционального устройства науки или же дисциплинарных различий, в эмпирическом исследовании наталкиваются на главную особенность -распоряжение вниманием в чтении и цитировании текстов является законной прерогативой авторов. Мы сами решаем, без каких идей не можем обойтись на страницах своих научных работ, пытаемся ли отдать должное интеллектуальным достижениям своих коллег или обеспечить свою статью мощной поддержкой в виде достойного библиографического списка. Обычно эти разрозненные решения остаются скрытыми от исследователя, задавшегося целью рассмотреть, каким образом распределяется внимание. Обнаружить их можно двумя способами, во-первых, обратившись к самим представителям дисциплин за их отчетами, содержащими подробные ответы, почему та или иная работа привлекла их внимания, заслужив цитирование в собственном тексте. Другой исследовательский дизайн, к которому и обратился автор данного текста, заключается в попытке рассмотреть в концентрированном виде оставшиеся после этих многочисленных решений «следы», сосредоточением которых является обычная пристатейная библиография. В результате мы получаем указатели на то, как распределяется внимание, некоторые особенности которого могут сказать и о том, что оказывается решающим в этом множестве решений.

Библиографические списки петербургских социологов: доля локальных ссылок

Исследовательское решение о выборке публикаций неизбежно накладывает ограничение на полученные результаты, когда пул отобранных статей становится тем основанием пространства внимания, создаваемого текстами петербургских социологов. В связи с этим, нужно было ограничиться однородным типом публикаций, которыми стали журнальные статьи тех людей, которых мы посчитали социологами согласно нашей выборке.4 Местом локализации статей стали петербургские социологические журналы – «Журнал социологии и социальной антропологии», «Телескоп», «Вестник Санкт-Петербургского Университета: социологическая серия», а также центральный для дисциплины журнал – «Социологические исследования», где предполагалось найти некоторую долю статей петербургских социологов. Выбор в своем большинстве петербургских журналов основывался на важной особенности российской журнальной системы, которая характеризуется высокой долей географической укорененности.

Небольшое отступление в виде описания базы данных поможет читателям представить, какого рода данные были получены и на что они способны указать. Статьи из выборки были помещены в таблицу, где по строкам шел список из 622 социологов, а по столбцам - статьи, в которых встречались упоминания кого-либо из списка по строкам. В такой таблице пересечение между строками и столбцами означало, что автор статьи по столбцу сослался на социолога по строке, в ячейку записывалось библиографическое описание ссылки. Если попытаться обозреть итоговую таблицу 622 на 496, то на первый взгляд может показаться, что она абсолютно пуста - лишь совсем изредка попадаются заполненные ячейки. В агрегированном виде такая база данных показывает, что в выборку за 1996-2009 гг. попало 1075 случаев публикаций, однако только в 496 статьях появились ссылки на петербургских авторов, то есть половина статей были опубликованы вообще без упоминания кого-либо из городского сообщества.

Все количество статей собрало 1991 ссылку на петербургских авторов, 735 которых приходилось на самоцити-рование (37%). Ссылки распределялись между 243 социологами, среднее количество ссылок на автора составляло 8 ссылок. Если исключить из базы всех авторов, которые попали в список только благодаря собственным усилиям, а также все остальные случаи самоцитирования, то эти цифры в среднем снизятся до 6 ссылок на одного автора. Однако здесь усредненные данные мало о чем говорят, учитывая обычную особенность цитирования, когда небольшое количество авторов принимают на себя основную долю внимания. Например, short-list из 19 самых цитируемых социологов получает 920 цитирований (46%), если мы не убираем самоцитирование, и в обратном случае 444 (35%).

Следующая таблица позволяет увидеть, какую часть занимает доля ссылок на петербургских авторов в библиографических списках. Если двигаться по таблице сверху вниз, то становится ясным следующее: чем больше количество ссылок на петербуржцев, тем реже можно встретить такую статью. В своем большинстве ссылки на «свое» сообщество находятся в диапазоне от 1 до 5 и намного реже от 6 до 10, в среднем же количество «петербургских» ссылок на статью равно 4, хотя эта цифра снижается до 2,5 при исключении самоцитирования из анализа.

Таблица 1. Количество ссылок на петербургских социологов по статьям.

|

«Петербургские» ссылки на статью |

Кол-во |

Процент |

|

От 1 до 5 |

373 |

75 |

|

от 6 до 10 |

99 |

20 |

|

от 11 до 15 |

16 |

3 |

|

от 16 до 20 |

4 |

1 |

|

от 21 и выше |

4 |

1 |

|

Всего |

496 |

100 |

Таблица 2. Количество ссылок на петербургских социологов по статьям в зависимости от части сообщества

|

Части сообщества цитирования |

Количество «петербургских» ссылок на статью |

Доля само цитирования |

Доля ссылок без самоци-тирования |

|

|

Вест-Сайд |

Mean |

5,09 |

1,52 |

3,57 |

|

N |

54 |

54 |

54 |

|

|

Норд-Сайд |

Mean |

4,71 |

1,8 |

2,91 |

|

N |

117 |

117 |

117 |

|

|

Ист-Сайд |

Mean |

2,99 |

1,04 |

1,95 |

|

N |

210 |

210 |

210 |

|

|

Между |

Mean |

4,58 |

2,21 |

2,36 |

|

N |

33 |

33 |

33 |

|

|

Всего |

Mean |

3,88 |

1,41 |

2,47 |

|

N |

414 |

414 |

414 |

|

Если мы возьмем статистику по авторам, то цитирование петербургских социологов будет распределяться следующим образом. Всего в базу попало 243 социолога из нашей выборки, что означает, хотя бы один раз на них сослался кто-либо в социологической периодике. Из них 59 человек (24%) получил всего одно цитирование, 12 из них сами сделали эту единственную ссылку. Общая закономерность выглядит также как и в статистике по статьям: с увеличением полученных цитат уменьшается количество человек, их получаемых. В итоге количество социологов, на которых сослались в пределах 5 ссылок, достигает 63%, от 6 до 10 ссылок еще 18% (вместе 81). Доля ссылок больше 10 приходится всего на 19% авторов. В итоге, в своем большинстве авторы из нашего списка получили по 1, реже 2-3 ссылки на свои работы.

Одно из предположений относительно структуры внимания, направленное на собственные интеллектуальные ресурсы, касалось различий в его плотности для разных частей сообщества. Как кажется, жители Вест-Сайда, ориентированные на западные образцы науки, при выстраивании концептуальной аргументации чувствуют себя в большей степени обязанными уделить достаточно ограниченное количество позиций ссылкам на иностранных источниках. Тогда у них остается не так много возможностей, чтобы это место заняли их ближайшие коллеги, к тому же само стремление в первую очередь освоить опыт мировой науки предполагает, что социологи скорее будут читать западные источники. В случае Ист-Сайда можно предположить направленность представителей вузовской науки на знакомство с учебной и научной литературой, авторами которой могут выступать сотрудники университетских кафедр.

Действительно, дисперсионный анализ показал, что различия в средних показателях количества ссылок на петербургских авторов оказываются статистически значимыми в том смысле, что мы можем отклонить гипотезу о том, что принадлежность к части сообщества не имеет значения. Однако различия оказались не совсем теми, которые мы ожидали найти. Из таблицы становится ясным, что в среднем социологи Вест-Сайда ссылаются чаще на своих петербургских коллег, чем обитатели других частей сообщества. За ними следуют социологи академии наук, и лишь в последнюю очередь на петербуржцев будут ссылаться представители университетских кафедр. Большую долю внимания петербургским авторам со стороны социологов западной стороны можно было бы объяснить предположением о том, что именно они оставляют самые большие библиографические списки в своих статьях. Но здесь их опережают социологи из Норд-Сайда, которые чуть более чаще в среднем цитируют литературу (Север – 16 ссылок на статью, тогда как Запад - 15).5

Если же посмотреть на цитирование только русскоязычной литературы, куда собственно и входит «петербургские» ссылки, то статистически значимых различий между частями сообщества мы не найдем. На Западе русскоязычная доля занимает 7 ссылок из 15, на Севере – 8 из 15 и, наконец, на Востоке – 7 из 11. Единственное, дальше можно предположить, что в мире университетской науки значимая часть русскоязычных ссылок уходит не только петербуржцам из нашей выборки, но и остается в виде цитирования российских классиков или социологов, известных с советского времени. Действительно социологический факультет СПбГУ известен своим стремлением к легитимации наследия классиков русской социологии, вероятно, тогда стратегия в русское прошлое находит свое отражение в списках литературы, как готовность оказать внимание, в том числе, и русским социологам. Косвенное подтверждение можно найти по данным опроса, где респондентам нужно было ответить на вопрос о социологах, которые внесли наибольший вклад в развитие мировой социологии. Среди 15 самых популярных социологов появил ся лишь один российский социолог –

Владимир Ядов, однако 16 из 18 упоминаний приходятся на представителей из университетской науки.

В конечном итоге, количественное распределение ссылок показывает сходные пункты для всего сообщества – это заметное, особенно на агрегированных данных, тяготение к самоцитированию, что повторяет известную для научного мира присказку «сам себя не процитируешь, никто не процитирует». С другой стороны, структура внимания при грубом приближении показывает, каким разным способом расходуется внимание в случае одних петербургских ссылок. В этом смысле самой «скупой» частью сообщества выступает его восточная часть, которые последовательно меньше всего цитируют любых авторов, начиная от собственных имен (именно здесь самое низкое количество ссылок на свои работы) и заканчивая ссылками на петербургских коллег. Одновременно вместе с этим на Севере и Западе мы не находим значимых различий, за исключением более высокого показателя са-моцитирования со стороны социологов академического института. В остальном они одинаково часто цитируют научную литературу, включая и русскоязычные и петербургские публикации. Объяснить различия между Ист-Сайдом и Вест-Сайдом несколько легче, учитывая, что последний с девяностых годов стал осваивать западную литературу в большом объеме, что могло повлечь необходимость цитирования большего числа источников и, в конечном счете, сказаться на размере пристатейных библиографий. К тому же чтение западных текстов могло повлечь усвоение этикета цитирования, свойственного академическому миру с другими правилами игры.

Существование этикета цитирования как набор подразумеваемых, но не всегда проговариваемых правил, может оказаться спорным. Как кажется, социализация в академическом мире происходит как постепенное узнавание таких правил, иногда на собственных ошибках, иногда заимствование уже существующих образцов. И даже следование давлению со стороны признанных членов сообщества может оказаться не редкостью в академической жизни. Вы можете много раз цитировать работы сотрудников одного из исследовательских центров, пока кто-либо стоящий на ступеньку выше не вручит вам текст оригинала и не укажет, что ссылаться в своем большинстве на «ретрансляторов» - это признак дурного тона. В другой раз цитирование «внутренних» авторов, сходных с вами в институциональной принадлежности, может также повлечь за собой осторожную корректировку библиографического списка. Понимание должного может приходить и без специальных указаний со стороны привратников академического мира (научного руководителя для тех, кто только начинает свой путь, редакторов и рецензентов, для тех его продолжает). Длительное чтение научных текстов создает представление того, как нужно писать текст, каким образом и в каких моментах нужно делать ссылки, вплоть до того, какой размер библиографии считается приемлемым. Ошибка в виде не следования устоявшимся правилам может стоить внимания читателя, для которого именно ваша библиография зачастую служит визитной карточкой статьи, а не ее аннотация, как это принято считать.

В этом смысле, трудно предположить, что опыт западных стажировок и образования для социологов Вест-Сайда, также как и чтение книг и статей на иностранных языках не сыграл никакой роли для их собственных текстов. Языковая категоризация ссылок показывает, что социологи Вест-Сайда чаще, чем их коллеги Ист-Сайда, ссылаются на зарубежные источники, что служит некоторым подтверждением их стремления к освоению мировой литературы. Однако даже если мы движемся в верном направлении, то не совсем понятно, почему тогда социологи Академии наук в среднем оставляют такое же коли- чество «петербургских» ссылок в своих статях. В итоге, в одних лишь количественных показателях по разному характеру ссылок две части сообщества окажутся схожими и будут значимо различаться с восточной зоной университетской науки. Лишь список самых значимых авторов для каждой части сообщества позволит увидеть, что, несмотря на одинаковую структуру внимания, большую его часть потребляют совсем разные фигуры.

В центре внимания сообщества: индекс цитирования или самоцитирования?

Если обмены вниманием так незначительны и сами петербургские авторы получает не самую его заметную долю, то имеет смысл посмотреть на список тех социологов, которые составляют short-list самых цитируемых авторов. Каким образом им удалось занять первые позиции в этом списке? И можем ли мы предугадать, что заставило сообщество обратить внимание именно на эти фигуры? Разгадка кроется в таблице 3, где сведены самые цитируемые социологи и указана доля собственных усилий, совершенных авторами в виде самоцитирования. В этот список вошли все социологи, которые получили 25 и больше цитирований, всего их оказалось 19 человек. Большинство социологов, попавших в short list, населяют северную часть сообщества – 10 человек, еще четверо локализованы в восточной части университетской науки и лишь двое относятся к Вест-Сайду. Эти результаты частично объясняются данными, когда в выборку статей попало 11% «западных», 23% «северных» и 42% «восточных» публикации. Однако, совместных усилий заметного количества текстов социологов Ист-Сайда не хватило, чтобы ключевые позиции в конечном списке заняли фамилии преподавателей университетских кафедр.

|

Вест-Сайд |

Ист-Сайд |

Норд-Сайд |

|

|

Вест-Сайд |

28 |

4 |

33 |

|

Ист-Сайд |

0 |

72 |

29 |

|

Норд-Сайд |

0 |

4 |

182 |

Общее количество ссылок, которые получили «северные» социологи составляет 244 цитирований, из них 182 (74%) ссылки было сделано социологами Норд-Сайда, и лишь по 12% социологами Вест-Сайда и Ист-Сайда. В случае получение ссылок «восточными» социологами – В. Лисовским и А. Бороноевым, на них также почти все ссылки сделаны самими социологами Ист-Сайда (лишь 8 ссылок из 80 принадлежали автору иной части сообщества). Простая матрица, соотносящая часть сообщества, откуда поступают ссылки и часть сообщества, куда они уходят, показывает, как внимание создается ближайшим кругом наиболее цитируемых петербургских авторов. В действительности, более заметную роль здесь играют не только усилия коллег, но и собственные ссылки, оставляемые на прежние научные работы.

Согласно таблице 3 лишь в двоих случаях из всего списка доля авто-ссылок не превысила 25% (А. Бороноев и Я. Гилинский), тогда как чуть больше половины социологов вошли в пределы 50% доли самоцитирования, а 7 человек даже превысили ее. Не только самоцитирование является путем попадания в данный список, значительный вклад в совокупное количество ссылок делает цитирование со стороны ближайших коллег автора, которые к тому же не редко пишут совместные работы. Здесь выигрышное положение занимают тандемы авторов, постоянно публикующих тексты в соавторстве, что значительно облегчает способ попадания в список самых цитируемых авторов. Например, в тандеме Кесельмана и Мацкевич, 73% ссылок на их работы обеспечиваются собственно самими авторами. За цитированием Н. Русиновой также стоят соавторы, чья доля в общем пуле ссылок достигает 78% (та же картина и в случаях других ее соавторов - Л. Пановой

Таблица 3. Количество ссылок на работы петербургских социологов с учетом доли самоцитирования

|

Имена |

Кол-во ссылок |

Само цитирование |

Цитирование другими |

Процентная доля самоци-тирования |

Количество цитирующих человек |

|

1. Докторов Б. |

178 |

157 |

21 |

88 |

12 |

|

2. Кесельман Л. |

70 |

36 |

34 |

51 |

7 |

|

3. Русинова Н. |

64 |

17 |

47 |

27 |

7 |

|

4. Алексеев А. |

56 |

31 |

25 |

55 |

13 |

|

5. Голосенко И. |

54 |

23 |

31 |

43 |

17 |

|

6. Гилинский Я. |

53 |

9 |

44 |

17 |

17 |

|

7. Семенов В.Е. |

50 |

24 |

26 |

48 |

8 |

|

8. Мацкевич М. |

46 |

17 |

29 |

37 |

6 |

|

9. Смирнов П.И. |

42 |

26 |

16 |

62 |

10 |

|

10. Сафронов В. |

39 |

24 |

15 |

62 |

10 |

|

11. Голофаст В. |

36 |

9 |

27 |

25 |

13 |

|

12. Муздыбаев К. |

35 |

20 |

15 |

57 |

10 |

|

13. Фирсов Б. |

35 |

16 |

19 |

46 |

4 |

|

14. Саганенко Г. |

29 |

21 |

8 |

72 |

7 |

|

15. Кулясов И. |

28 |

15 |

13 |

54 |

4 |

|

16. Панова Л. |

28 |

9 |

19 |

32 |

3 |

|

17. Лисовский В. |

27 |

11 |

16 |

41 |

11 |

|

18. Бороноев А. |

25 |

1 |

24 |

4 |

13 |

|

19. Кулясова А. |

25 |

10 |

15 |

40 |

4 |

и В. Сафронова). В цитировании Кулясова и Кулясовой ссылки, сделанные кем-либо помимо их самих, составляют всего 2-3 раза. Очевидно, что в такой структуре цитирования бесполезно заниматься созданием списка наиболее цитируемых авторов, учитывая совокупную долю самоцитирования и цитирования ближайшими коллегами-соавторами. Действительно в доле ссылок 10 самых цитируемых петербургских социологов заметную долю будут составлять или самоцитирование (Б. Докторов и А. Алексеев) или цитирование соавторами (Л. Кесельман, М. Мацкевич, Н. Русинова, П. Смирнов).

Последняя колонка в этой таблице показывает, какое количество человек стоят за совокупным количеством ссылок, что указывает на разброс внимания, которое удалось собрать социологам из этого списка. Самое большое количество социологов, участвующих в оказании внимания одному автору, составляет 17 человек – случаи И. Голосенко и Я. Гилинского. Самый небольшой круг авторов стоит за цитированием Л. Пановой, А. и И. Кулясовых, Б. Фирсова – всего 3-4 человека. В среднем же на одного человека в списке приходится 9 человек, цитирующих любую из его работ. Если бы мы пожелали использовать полученный список самых цитируемых социологов, как указание на самых известных или признанных социологов, то доля человек, производящих эту известность или признание, в свою очередь, говорит о «качестве» этой известности или признанности. В этом смысле, чем больше людей будет участвовать через цитирование в создание репутации социолога, тем больше можно надеяться на то, что количество цитирований отражает положение ученого в сообществе. Если же за цитированием автора стоят 2-3 человека, то мы имеем дело скорее с удивительно узким кругом социологов, для которых работы автора оказались релевантными. Индекс цитирования как символ академического статуса является одним из немногих статусных показателей, который создается через вклад множества авторов через их обычную практику цитирования оригинальных источников при написании научного текста. В этом случае контроль со стороны заинтересованных кругов такого сигнала академического статуса ученого встречает значительные трудности, если принимать в расчет необходимость учитывать при создании индекса цитирования значительного числа агентов, действующих в своем цитировании независимо. Но при такой структуре внимания, как мы наблюдаем для петербургского локального сообщества, все эти преимущества становятся не особенно значимыми.

Остальной массив данных показывает, что самоцити-рование является неотъемлемой частью при написании текстов, и не в самых редких случаях – это единствен- ный способ сделать работу видимой. Безусловно, петербургские социологи – главные участники этой статьи – здесь не одиноки: библиометрические исследования показывают, что автор редкой статьи обходится без ссылок на свои ранние работы. В той или иной степени причины самоцитирования просты и понятны: чем дольше автор занимается исследованиями в достаточно узкой сфере, тем меньше вероятность того, что он избежит ссылок на прежние тексты. Последние содержат иные факты или рассуждения относительно изучаемой темы, которые могли дополнить новую работу, но которым не находится места в тексте, поэтому они сосредотачиваются в ссылках. С другой же стороны, автор находится в ситуации, когда ему доступна самая разнообразная литература, даже в его узкой исследовательской области, по разным оценкам обычно ее так много, что едва ли сейчас социолог в состоянии прочитать не просто все тексты, но и все лучшие работы в своей области (Abbott 2008). При этом библиографические списки не выходят за пределы нескольких десятков авторов, в действительности для петербургских авторов в среднем они не выходят за пределы даже двух десятков. И хотя у социологов остается не так много возможностей, чтобы процитировать все значимые работы для знакомой им исследовательской области, они все же регулярно занимают заметную часть библиографии ссылками на собственные тексты.

Напомню о том, что в базу данных по цитированию петербургских авторов попало 243 социолога, из них 30 появилось в базе лишь по той причине, что только они упомянули собственные работы в списке литературы. Подробные доли авторов по проценту самоцитиро-вания от всего количества ссылок, которые они получили за период анализа статей с 1996 по 2009 гг., можно увидеть в таблице 3. Количество авторов предсказуемо уменьшается, чем больше ссылок на собственные имена встречается в библиографии: почти половина из них предпочла не отмечать свои прежние работы в библиографических списках, что означает за их долю внимания ответственно, прежде всего, сообщество. Однако остальные авторы характеризуются достаточно высоким уровнем самоцитирования: доля самоцитирования больше 50% относится к трети от всех авторов, которые попали в базу (76 человек). Статистика по статьям, представленная в таблице 4, показывает приблизительно те же пропорции, когда количество статей, в которых автор бы обошелся без ссылок на собственные работы не так велико – 38%. Однако объем самоцитирования на статью в своем большинстве занимает не больше 1, реже 2 ссылок. Агрегация всех ссылок показывает следующее: весь объем внимания, полученный петербургскими авторами, состоял из 1991 ссылки, 735 которых приходилась на са-моцитирование (37%).

Таблица 4. Доля самоцитирования по петербургским авторам

|

Доля самоцитирования по авторам в процентах |

Количество авторов |

Процент |

|

0% |

112 |

46 |

|

1-20% |

19 |

8 |

|

21-40% |

26 |

11 |

|

41-60% |

35 |

14 |

|

61-80% |

18 |

7 |

|

81-100% |

33 |

14 |

|

Всего |

243 |

100 |

Библиометрические исследования указывают на некоторые из предиктов самоцитирования, начиная с количества опубликованных автором текстов и, заканчивая, вовлеченностью автора в границах одной специальности (Hyland 2003). Очевидно, чем больше статей и книг опубликовал автор, тем больше у него возможностей их процитировать в дальнейших работах. Количество публикаций в рамках одной исследовательской тематики отражает второе условие самоцитирования – вовлеченность в дисциплину, чьим результатом должно стать количество написанных текстов. Ограничение в виде отсутствия необходимых данных заставляет обратиться к связанному фактору – возрасту авторов. Оба этих момента можно связать с возрастом авторов, которые чем старше, тем более обширными обладают списками публикаций, также как труднее предположить смену исследовательских интересов с увеличением возраста.

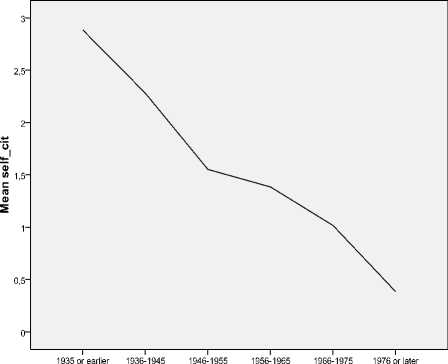

График 1. Самоцитирование петербургских социологов в разных демографических когортах

10 year cohorts

Действительно, график 1 показывает, как происходит динамика самоцитирования, снижаясь от старших возрастных групп к младшим. В конечном итоге, самые молодые социологи в среднем меньше остальных возрастных когорт ссылаются на собственные ранние работы. Ко всему прочему такая динамика может объясняться историей самой дисциплины, так и «стажем» исследователя. Старшие социологи начинали работать в советский период развития социологии, когда не существовало доступа к большому количеству иноязычных текстов, количество русскоязычных было существенно меньше, а бюрократическое разделение труда в рамках РАН ограничивало число специалистов в каждой предметной области. Вероятно, начало научной социализации социологов старшего поколения могло способствовать развитию норм академического этикета, согласно которых снисходительно относились к работам, в которых субъ- ект цитирования оказывался одновременно его основным объектом. Младшие же социологи оказались в ситуации, когда необходимость процитировать вперед всех, кроме себя, стояла перед ними с большей остротой – ведь появилось столько новых для них имен, на которые необходимо было сослаться.

Результаты сравнительных исследований самоцити-рования в разных дисциплинарных областях заставляют уделить стремлению к самоцитированию в случае социальных наук чуть больше места. Хотя ссылаются на собственные работы авторы из самых разных дисциплин, именно для социологии эта тенденция особенно характерна (Hyland 2003: 251). Согласно Хиланду из его выборки статей социальные и гуманитарные науки берут на себя 70% всех случаев самоцитирования.6 Тогда так различия в исследовательских практиках и частично им соответствующих паттернах цитирования говорят о том, что более «законное» право на самоцитирование должно принадлежать естественным наукам. Интервью с биологом ясно указывает на это:

Сmаmья в биологии являеmся не nросmо кусочком оmдельного исследования. Проекm чаще сmановиm-ся дорогосmоящим nредnрияmием, к mому же мо-жеm заняmь длиmельное время, nока вы nолучиmе чmо-mо сколько-нибудь важное. Верояmно, mо, чmо мы nишем, являеmся скорее оmдельными кусочками одного большого исследования, nродолжающегося годами. Мы nосmоянно основываемся на mом, чmо мы сделали раньше ( Hyland 2003: 255).

В социальных науках организация исследования не исключает небольшие разрозненные исследовательские инициативы, каждая из которых не обязательно должна повлечь за собой новый виток исследования, и, следовательно, и новую публикацию, где нужно было бы сослаться на предшествующую. В связи с этим самоцитирование в социологии должно объясняться не только необходимостью встроить существующую работу в исследовательское «прошлое» автора.

Самоцитирование может служить одним из способов выстраивания дисциплинарной идентичности, в той же степени как цитирование известных для исследовательской традиции работ выступает сигналом о принадлежности к данному направлению. Тем самым автор показывает свою исследовательскую историю, доказывая свое право говорить о предмете статьи. Но в случае, когда цитирование значимых работ в этой области только ограничивается собственными текстами, автор выглядит лишь как основоположник этого направления, что, вероятно, не всегда может объяснить все высокие доли самоцити-рования. 7 Если прибавить к этому в среднем небольшое общее количество ссылок, также как «скупое» расходования внимания в сторону петербуржцев, то вряд ли можно говорить о каком-то стремлении встроить себя в традицию. Например, среди петербургских авторов в случае 30 человек из 243, самоцитирование является единственным способом сделать работы видимыми. Скорее можно предположить систематические разрывы с исследователями, которые вслед за авторами занимаются той же тематикой, но которые, видимо, существуют в другом пространстве, едва ли пересекающимся с авторским.

При такой организации внимания, когда обмены вниманием внутри сообщества не особо заметны, самоцити-рование, с одной стороны, остается одним из немногих способов сделать свою работу видимой, а с другой стороны, предстает как квази-цитирование. Со времен нормативной социологии науки Роберта Мертона цитирование оригинальных источников представляет собой соглашение между ученым и его коллегами, когда каждый из них получает право свободно пользоваться знанием, содержащимся в научных текстах разного формата. В этом смысле, каждый раз цитируя собственные работы, мы проделываем лишнюю работу, подтверждаем собственное «право» пользоваться собственным текстом и самостоятельно воздаем должное сами себе в отсутствии этого признания со стороны. Это снижает значимость самоцитирования, условно делая его менее ценным, как пишут Pichappan и Sarasvady, когда, показывая связь между исследовательским прошлым и настоящим, мы создаем ее в вакууме, если никто больше не пожелал процитировать тексты кроме нас самих (Pichappan and Sarasvady 2002).

***

Обратившись к цитированию с локальных интеллектуальных ресурсов, мы оставили в стороне социологию Большого мира, хотя ссылки на куда более отдаленные уголки заслуживают отдельного внимания. Обычная библиография петербургского социолога зачастую начинается с резервирования части списка литературы для цитирования собственных работ. Оставаясь не процитированной, научная работа «не существует» во всем корпусе текстов, она не входит в орбиту внимания ни одного автора, оставаясь как бы невидимой (Merton 1968).8 В этом случае собственные усилия авторов могут сыграть роль в выведении статьи или книги из зоны невидимости, давая знать читателям о ее существовании, и возможно, закладывая фундамент для ее дальнейшего цитирования. Однако здесь не стоит забывать о том, что собственное имя в библиографическом списке занимает одну из позиций, которая могла бы принадлежать коллегам. Существует тонкая грань, переступить которую означает нарушить правила этикета цитирования. Кажется, что сослаться на себя раз или два - это в рамках допустимых норм, но что вы подумаете об авторе, которые сделал 20 ссылок на собственные работы из 30? Или об авторе, которые ссылается исключительно на иностранные источники и на собственные опубликованные тексты? Навязчивое стремление оказать внимание собственному вкладу в науку может стоить исследователю репутации, и навсегда оттолкнуть читателей от чтения его работ.

Обращение к интеллектуальным ресурсам собственного локального сообщества далеко не всегда занимает столь значимое место для петербургских социологов, что не совсем соответствует нашим первоначальным ожиданиям. Ведь, казалось бы, плотные взаимодействия в рамках местного академического сообщества дают куда больше возможностей для личного знакомства и общения, что предположительно могло продолжиться чтением текстов друг друга, но, в конечном счете, петербургские социоло- ги не так охотно отдают свое внимание локальным авторам. Если ссылки и появляются на ближайших коллег, то они окажутся в полном смысле этого слова ближайшими, соответствуя части обитания автора. В итоге в каждой из этих частей коммуникация достаточно налажена, когда информация распространяется без значимых сбоев, поэтому их обитатели знают работы друг друга и находят место в своих библиографиях, скорее для социологов себе подобных. Здесь обмены вниманием в текстах повторяют коммуникативную структуру физических перемещений обитателей острова между городскими событиями, когда «наибольшее число посетителей любой регулярный семинар привлекает из числа сотрудников той организации, которая его проводит, а в противоположной части сообщества всегда находятся люди, которые не подозревают об его существовании» (Отчет 2009).9 В то время как между разными архипелагами внутренние коммуникации постоянно находятся в перманентном ремонте, и лишь знание своей части сообщества позволяет исследователю узнавать о профессиональных достижениях своих коллег. Если навигация автора в рамках локального знания в первую очередь ограничена контекстом его позиции и сегмента, то едва ли мы найдем значимое количество обменов внимания с обителями других сегментов, которые в свою очередь также устремлены в свой круг внимания. В итоге даже самые цитируемые петербургские социологи не собирают многочисленных авторов, участвующих в создании их места в «рейтинге», который иначе чем через кавычки не имеет смысла писать.

Введение этой статьи начиналось с очевидного представления о том, что навигация по текстам проходит по водоразделу различий в теоретических позициях или специализированных областях. В действительности петербургской социологии, несмотря на то, что редкие исследовательские направления не имеют своих аналогов в каждой из частей сообщества, мы не можем найти авторов, которые бы находились в центре всеобщего внимания. Круги внимания, создаваемые петербургскими социологами, говорят о том, что зона обитания на нашей карте выступает более значимым условием концентрации интереса социологов к текстам своих коллег. Почему же пространство внимания состоит из кругов, создаваемых каждой частью сообщества? В навигации по текстам сосредоточенность на контексте академического обитания может оказаться самым рациональным решением. Особенно когда дисциплина похожа на «хаос исследовательских областей и специализаций, представители которых, как правило, совершенно невежественны в отношении характера работы друг друга и нуждаются в подсказках, чтобы оценить, кого им имеет смысл слушать, читать, цитировать, приглашать выступить с докладом или заманивать на освободившуюся позицию на факультете» (Соколов 2009). Внимание будет расходиться в большем диапазоне, если этому будет способствовать правильно созданный институциональный дизайн, в противном случае мы сами собственные навигационные «маячки», снимая ситуацию неопределенности. В итоге во многом распределение внимания выглядит как опора на узкий круг авторов, выход за пределы которых влечет за собой значительные временные затраты. Некоторым утешением может послужить мысль о том, что именно твой хорошо известный круг авторов, фиксируемый в библиографии, занимается «настоящей» социологией. Если бы только не догадка о том, что эта мысль является общей для каждой из совместно существующих закрытых групп.