Компетентностная модель подготовки специалиста-вертебролога в высшей медицинской школе

Автор: Норкин И.А., Федонников А.С., Зарецков В.В., Андриянова Е.А., Левченко К.К., Зарецков А.В., Белоногов В.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Педагогика и образование

Статья в выпуске: 2 т.12, 2016 года.

Бесплатный доступ

Область медицины, изучающая проблему диагностики и лечения заболеваний и повреждений позвоночника, требует подготовки специалистов-вертебрологов с учетом существующих современных стандартов высшего профессионального образования и условий оказания специализированной медицинской помощи. В статье к рассмотрению предлагается модель подготовки таких специалистов с позиций компетентностного подхода.

Компетентностная модель, обучение, специалист-вертебролог

Короткий адрес: https://sciup.org/14918259

IDR: 14918259

Текст научной статьи Компетентностная модель подготовки специалиста-вертебролога в высшей медицинской школе

1Здоровая нация так же не замечает своей национальности, как здоровый человек — позвоночника.

Джордж Бернард Шоу

Одной из важных проблем общественного здоровья в настоящее время является рост распространенности различных форм патологии позвоночника, обусловленной рядом полиэтиологических факто-

ров. Немаловажная роль в этом принадлежит происходящим в последние десятилетия существенным изменениям в образе жизни человека, связанным с гиподинамией как в трудовой деятельности, так и в частной жизни [1,2, 3, 4, 5], а перегрузка общественной инфраструктуры неизбежно приводит к росту числа техногенных аварий, в том числе на дорогах, несмотря на мероприятия по повышению уровня безопасности транспорта. Нарастающая распространенность хронической патологии, острых повреждений позвоночника и их последствий обуславливает необходимость активного внедрения современных технологий диагностики и лечения [5]. Кроме того, указанные факторы влияют и на рост числа пациентов детского возраста с различными заболеваниями позвоночника [6, 7].

Указанные тенденции детерминируют рост исследовательского интереса к проблемам лечения и профилактики заболеваний и травм позвоночника [2; 3; 7]. В настоящее время в медицинской практике существует область деятельности, в рамках которой осуществляется профилактика и лечение патологии позвоночника. Профессионалов, занятых в данной области науки и практики, принято называть специ-алистами-вертебрологами, а сама практика обозначается как вертебрология [2]. Ее функциональной особенностью является активность хирургической тактики, совместная работа специалистов фундаментальных и прикладных направлений науки, технологическая новизна [5].

Вертебрология содержит в своем арсенале немало уникальных лечебно-диагностических практических моделей, алгоритмов , которые образуют ее «золотой фонд». Сегодня назрел вопрос об утверждении статуса вертебрологии в высшем медицинском образовании и профессиональном сообществе как научной дисциплины и направления специализации. Существуют объективные причины, определяющие механизмы этого процесса и то положение дел, при котором для вертебрологии до сих пор не определен порядок подготовки специалистов в высшей медицинской школе. Действующие федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), несмотря на их некоторую модификацию, представляют собой базовую часть государственных стандартов первого и второго поколения. Требования времени обуславливают актуальность специфической подготовки специалистов-вертебрологов, для чего необходимо вносить существенные коррективы в стандарты обучения в ординатуре, менять стратегию обучения. Обусловлено это, на наш взгляд, следующими причинами.

Во-первых, существующие учебные планы отстают от современных потребностей будущего врача, в недостаточной мере учитывают серьезные достижения рассматриваемой области знаний. Вопросы вер-тебрологии фрагментарно изучаются студентами на различных кафедрах и курсах: анатомии человека, нервных болезней, нейрохирургии, физиотерапии и лечебной физкультуры, травматологии и ортопедии. Однако компетенции, специально направленные на осуществление практической деятельности в этом направлении, целевым образом не формируются. В рамках программ обучения в ординатуре по специальностям «травматология и ортопедия», «нейрохирургия», «нервные болезни» представлены отдельные вопросы вертебрологии. Преподаваемые дисциплины должны сопоставляться с требованиями, которые предъявляют настоящие и будущие работодатели, современной ситуацией в практическом звене здравоохранения.

Во-вторых, существующая медицинская практика в рассматриваемой области показала определенную неполноценность программ обучения, когда выпускникам медицинского вуза приходится во многом доучиваться на рабочем месте, компенсируя недостатки подготовки в вузе. При том, что специализация «вертебрология», существующая в рамках профессии травматолога-ортопеда, уже обрела свое предметное поле.

В-третьих, ситуация изменения структуры последипломного образования (увеличение нормативного срока ординатуры до 5 лет) создает условия для подготовки специалистов-вертебрологов, исходя из принципиально иных позиций: необходимо готовить их для практической деятельности таким образом, чтобы выпускник не просто обладал знанием определенных технологий, но и был готов самостоятельно решать профессиональные задачи различной сложности. Целесообразно расширить и раздел «верте-брология» в плане подготовки ординаторов по специальности «травматология и ортопедия», так как в настоящее время в программе присутствуют лишь отдельные фрагменты — травмы позвоночника и сколиозы.

Для решения проблем описания профессиональной деятельности с позиции подготовки специалистов к работе с ориентацией на требуемые компетенции используется метод моделирования компетенций. Существует два доминирующих подхода к созданию моделей: фокус на способностях выполнять работу (ability-centered models), либо на ее результате (outcome-centered models). Таким образом, выделяются модели компетенций двух видов: 1. функциональная (профессиональная) — перечисляет те функции, которые необходимо выполнять сотрудникам для того, чтобы успешно достигать целей профессиональной деятельности, при этом, такая модель напоминает должностную инструкцию; 2. личностная — показывает, какими личными качествами должны обладать сотрудники для успешного достижения целей профессиональной деятельности. Рассматривая международный опыт создания моделей компетенций, следует обратить внимание на проект «Настройка образовательных структур» («Tuning Educational Structures»), в который вовлечены более 200 вузов Европы, Латинской Америки, а также ряда стран постсоветского пространства, основным содержанием которого является использование инструментов Болонского процесса для согласованного представления структур и описаний программ всех уровней на основе компетентностного подхода [8, 9]. Прежде всего нужно иметь в виду, что компетентностный подход увязывается с уровневым высшим образованием, при котором каждый из уровней должен представлять собой завершенный этап профессионального образования и, в то же время, открывать доступ как на следующую ступень образования, так и на рынок труда. Именно это указывает на необходимость формулирования результатов образования на языке компетентностного подхода. В проекте «Tuning» выделяется три типа общих компетентностей: инструментальные компетенции — познавательные, методологические, технологические и лингвистические; межличностные компетенции — индивидуальные способности типа социальных навыков (навыков социального взаимодействия и сотрудничества); системные компетенции — системы способностей и навыков (комбинации понимания, восприимчивости и знания; предварительное приобретение инструментальных и межличностных компетенций, становление которых происходит на более поздних этапах обучения). В рамках нашей работы речь в большей мере ведется о формировании и развитии инструментальных компетенций при подготовке специалистов в области вертебрологии.

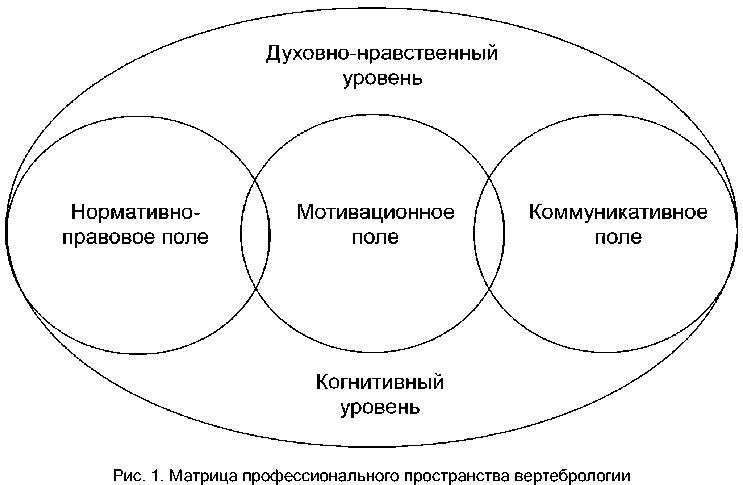

Компетентностную модель подготовки специали-стов-вертебрологов в высшей медицинской школе мы представляем посредством ее встраивания в матри-

Рис.2. Этапы формирования компетентностной модели подготовки специалиста-вертебролога

цу профессионального пространства медицины [10]. Структурные уровни матрицы выступают фундаментом, на котором базируются профессиональные компетенции (рис.1). Они определяют функциональные возможности ее применения на уровне формирования направленности учебного процесса и соответствия требованиям рынка труда и международных тенденций.

Создание и реализацию компетентностной модели профессиональной специализации в области вертебро-логии (рис. 2) можно разделить на несколько этапов.

Первый этап — теоретическое обоснование в рамках создания учебных информационных баз (учебники, учебно-методические пособия, монографии).

Второй этап — конкретизация специальных знаний, включающая в себя: описание техник и технологий, составляющих вертебрологическую практику; структурирование по нозологическим группам (на основе кодов МКБ); создание образовательной программы по подготовке в ординатуре.

Третий этап — экспертное обсуждение в рамках профессиональных коммуникаций специалистов: анализ реальных, актуальных, острых, насущных конкретных проблем обучения.

Четвертый этап — выработка конкретных приемов и инструментов, с помощью которых произ- водится обучение с последующим его анализом и интерпретацией результатов, а именно: создание и профильное оснащение симуляционных центров; поиск путей интеграции в учебный процесс на административном уровне; наличие и создание клинических баз практики; методы профессионального обучения (дидактика) — систематические мастер-классы.

Предложенная компетентностная модель подготовки специалиста-вертебролога и алгоритм ее реализации призваны устранить представление о том, что подготовка специалистов для инновационных сфер профессиональной медицинской практики возможна в рамках старых организационных форм. Компетентностная модель подготовки таких специалистов — это не дань моде, а необходимость, так как она наиболее корректно отражает требования, предъявляемые к квалификации специалиста-верте-бролога, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей на современном этапе развития науки и практики.

Авторский вклад: написание статьи — И.А. Норкин, А.С. Федонников, В.В. Зареуков, Е.А. Андриянова, К.К. Левченко, А.В. Зарецков, В.Н. Белоногов; утверждение рукописи для публикации — И.А. Норкин.

Список литературы Компетентностная модель подготовки специалиста-вертебролога в высшей медицинской школе

- Практические занятия по травматологии и ортопедии (учебно-методическое пособие для преподавателей высш. мед. проф. образования)/Норкин И.А., Бахтеева Н.Х., Митрофанов В. А. с соавт Саратов, 2011; 230 с.

- Норкин И.А., Зарецков В.В., Левченко К.К., Федонников А. С., Зарецков А. В., Киреев С. Н. Перспективы совершенствования преподавания вопросов вертебрологии в высшей медицинской школе. Саратовский научно-медицинский журнал. 2015. (2): 210-212

- Зуева Д.П., Зарецков В.В., Акимова Т.Н., Зарецков А.В. О повышении профессиональной подготовленности врачей травматологов-ортопедов. Здравоохранение Российской Федерации. 2010; (5): 27-29

- Норкин И.A., Баратов А.В., Федонников А.С. и др. Значимость анализа медико-социальных параметров травм позвоночника в организации специализированной медицинской помощи. Хирургия позвоночника. 2014; (3): 95-100

- Норкин И.А., Зарецков В.В., Арсениевич В.Б. и др. Высокие технологии в хирургическом лечении повреждений и заболеваний позвоночника. Материалы Всероссийской научно-практическая конференция и выставочная экспозиция «Высокие медицинские технологии». М:, 2007; С. 217-218

- Зарецков В.В., Арсениевич В.Б., Рубашкин С.А. Хирургическая коррекция сколиотической деформации в условиях продолжающегося роста больного. Хирургия позвоночника, 2007. (3): 36-38

- Зарецков В.В. Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника у детей и подростков (клиника, диагностика и лечение): дис.... докт мед. наук. Санкт-Петербург, 2003; 255 с.

- Попков В.M., Протопопов А.А., Садчиков Д.В. Инновации в высшем медицинском образовании. Саратовский научно-медицинский журнал. 2014; (10): 139-141

- Материалы портала Tuning Educational structures. //Доступ: http://unideusto.org/tuning/

- Андриянова Е.А. Социальные параметры профессионального пространства медицины: автореф. дис...докт. социол. наук. Волгоград, 2006.