Компетентностный потенциал в оценке эффективности регионального управления

Автор: Захаров В.М., Германова О.В.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Проблемы управления развитием человеческого потенциала

Статья в выпуске: 1, 2017 года.

Бесплатный доступ

Введение: в статье рассмотрены актуальные проблемы, связанные со структурой компетентностного потенциала органов регионального управления. Возросшие запросы к качеству и компетентности государственных гражданских служащих, установление прямых и косвенных связей между эффективностью региональной власти и профессионализмом ее состава, а также галопирующий прогресс современных форм профессионализации требуют новых подходов к оценке компетентности служащих. Цель: предложить структурную модель компетентностного потенциала органов регионального управления, верифицировать базовые элементы предлагаемой модели в ходе опроса руководителей органов государственного и муниципального управления по проблеме профессионального развития и экспертного опроса в ряде субъектов Центрального федерального округа (Белгородская, Курская, Орловская, Брянская и Липецкая области). Методы: методы теоретического исследования (системный, восхождения от абстрактного к конкретному, идеализация и др.), а также методы эмпирического исследования (опрос, сравнение, метод экспертной оценки). Результаты: изучен комплекс понятий, связанных с категорией «кадровый потенциал»; разработана структурная модель компетентностного потенциала органов регионального управления; эмпирическим путем определено содержание функционального компетентностного заказа и выявлены факторы, влияющие на эффективность регионального управления; обосновано и предложено решение проблемы агрегирования компетентностных потенциалов регионального управления посредством кумулятивной технологии и компьютерной оценки. Выводы: успешность и эффективность регионального управления зависят, в значительной мере, от использования и развития компетентностного потенциала органов регионального управления. Анализ показал, что для повышения эффективности регионального управления требуется формирование реновационной системы воспроизводства профессионального потенциала государственных гражданских служащих.

Кадровый потенциал, профессиональный потенциал, личностно-профессиональный потенциал, компетентностный потенциал, эффективность регионального управления

Короткий адрес: https://sciup.org/147204232

IDR: 147204232 | УДК: 3523:321 | DOI: 10.17072/2218-9173-2017-1-32-42

Текст научной статьи Компетентностный потенциал в оценке эффективности регионального управления

Введение: в статье рассмотрены актуальные проблемы, связанные со структурой ком-петентностного потенциала органов регионального управления. Возросшие запросы к качеству и компетентности государственных гражданских служащих, установление прямых и косвенных связей между эффективностью региональной власти и профессионализмом ее состава, а также галопирующий прогресс современных форм профессионализации требуют новых подходов к оценке компетентности служащих.

Цель: предложить структурную модель компетентностного потенциала органов регионального управления, верифицировать базовые элементы предлагаемой модели в ходе опроса руководителей органов государственного и муниципального управления по проблеме профессионального развития и экспертного опроса в ряде субъектов Центрального федерального округа (Белгородская, Курская, Орловская, Брянская и Липецкая области).

Методы: методы теоретического исследования (системный, восхождения от абстрактного к конкретному, идеализация и др.), а также методы эмпирического исследования (опрос, сравнение, метод экспертной оценки).

Результаты: изучен комплекс понятий, связанных с категорией «кадровый потенциал»; разработана структурная модель компетентностного потенциала органов регионального управления; эмпирическим путем определено содержание функционального компетент-ностного заказа и выявлены факторы, влияющие на эффективность регионального управления; обосновано и предложено решение проблемы агрегирования компетентностных потенциалов регионального управления посредством кумулятивной технологии и компьютерной оценки.

Выводы: успешность и эффективность регионального управления зависят, в значительной мере, от использования и развития компетентностного потенциала органов регионального управления. Анализ показал, что для повышения эффективности регионального управления требуется формирование реновационной системы воспроизводства профессионального потенциала государственных гражданских служащих.

32 © Захаров В. М., Германова О. В., 2017

Современная практика функционирования государственной службы Российской Федерации свидетельствует о наличии неблагоприятных тенденций и процессов: сохраняется несоответствие структуры профессионального потенциала содержанию и характеру труда в новых социально-экономических условиях; стихийность в формировании механизмов востребованности профессиональных возможностей служащих; преобладание субъективистских, протекционистских и корпоративных начал в решении кадровых вопросов, что создает почву для депрофессионализации кадров. Существующий механизм государственного регулирования кадровых процессов не позволяет концентрировать человеческие ресурсы регионов на приоритетных направлениях развития, добиваться более эффективного их использования. Вследствие этого происходит снижение как профессионализма государственного аппарата, так и доверия населения к нему; прогрессирует негативный фон в оценке деятельности органов власти.

В поисках новых подходов к управлению персоналом внимание науки фокусируется, прежде всего, на профессионализации кадрового обеспечения государственного управления. Одной из приоритетных стратегических задач реформирования государственной службы является формирование профессионального, гибкого и эффективного аппарата органов государственной власти, повышения профессионального уровня гражданских служащих, ответственности за качество их работы.

Одна из остро стоящих проблем кадрового обеспечения системы государственной власти – несоответствие компетентности кадров требованиям и задачам современного развития государства и общества, регионов и муниципалитетов. Управление компетенциями может стать мощным катализатором перемен и эффективным инструментом преобразования как на национальном, так и региональном уровне.

На практике использование компетентностного подхода означает разработку системы квалификационных требований, предъявляемых либо к отдельным группам госслужащих, например руководителям высшего или среднего звена, либо ко всему персоналу. Работая в данном направлении, исследователи чаще всего не стремятся углубляться в методологические основы предлагаемых систем оценок для кадров регионального управления, зачастую подменяя, в удобной инвариантности, понятия кадрового, личностного и профессионального потенциала. На наш взгляд, правомерность выводов о состоянии кадрового состава современной государственной службы на уровне региона должна быть подтверждена фундаментальностью системы оценки.

Категория «кадры регионального управления», формируя представление о профессиональном и квалификационном составе работников, по существу определяет лишь статическую сторону свойств и качеств, присущих этой категории. Она не отражает многообразие признаков динамического характера, например их способность решать инновационные задачи, готовность к сотрудничеству и т.д. Более подходящей для этих целей является категория «кадровый потенциал». С одной стороны, она отражает ресурсный аспект рабочей силы, с другой – содержит в себе понятие кадров.

В. Я. Афанасьев и И. К. Корнев определяют кадровый потенциал «как совокупность способностей всех людей, которые заняты в данной организации и решают определенные задачи. Кадровый потенциал заложен в тех функциях, которые он исполняет как профессионал и в силу своих способностей, знаний, опыта» (Афанасьев и др., 1998, с. 48).

Стоит солидаризироваться с позицией С. В. Андреева о том, что «кадровый потенциал – это обобщающая характеристика совокупных способностей и возможностей постоянных работников предприятия, имеющих определенную квалификацию, прошедших предварительную профессиональную подготовку и обладающих специальными знаниями, трудовыми навыками и опытом работы в определенной сфере деятельности эффективно выполнять функциональные обязанности и давать определенные экономические результаты в соответствии с текущими и перспективными целями предприятия» (Андреев, 1997, с. 23).

Данное определение понятия “кадровый потенциал” отражает ресурсный аспект социально-экономического развития предприятия (организации), подчеркивает важность таких категорий, как эффективность профессиональной деятельности, способность работников достигать определенных количественных и качественных результатов. Все это необходимо учитывать при разработке показателей эффективности деятельности кадров регионального управления.

В структуре кадрового потенциала вообще и кадрового потенциала в системе регионального управления в частности можно выделить два компонента: личностный и профессиональный потенциалы. На их взаимосвязь указывают ряд авторов. Например, В. Н. Марков вводит понятие личностнопрофессионального потенциала (Марков, 2005).

По сути, личностно-профессиональный потенциал является «порталом», «входом» личности в ту или иную профессию. И от настроенности его структур на некоторую профессиональную деятельность можно говорить о потенциальной успешности реализации личности в той или иной профессиональной среде. Речь идет о количестве знаний, умений, навыков, способностей и задатков, мотивов, целей и ценностей, приводящих индивида к той или иной профессиональной деятельности и формирующих его профессиональный потенциал.

Структура профессионального потенциала определяется его разделением на реализованный и нереализованный потенциалы. Реализованный профессиональный потенциал обусловливается профессиональным опытом специалиста и, в силу процесса постоянного возобновления потенциала человека, проявляется в виде накопленных в ходе профессионального развития «полезных» качеств, знаний, навыков, умений и способностей,

Захаров В. М., Германова О. В. Компетентностный потенциал в оценке эффективности регионального управления позволяющих обеспечить осуществление профессиональной деятельности с заданным уровнем качества.

Нереализованныйпрофессиональныйпотенциалопределяетсяценностно-мотивационной структурой личности работника и определяет направления изменения профессионального потенциала. Эти изменения могут быть как реактивными, определяющимися динамикой развития профессиональной среды и изменениями объективных профессиональных требований, так и активными, преследующими задачи индивидуального развития субъекта деятельности.

Ценностно-мотивационная платформа личности предопределяет профессиональный выбор и интериоризацию профессиональных знаний, актуализирует их дальнейшее использование в профессиональной деятельности и направляет интенсивность формирования профессиональных навыков. Такое понимание профессионального потенциала не просто расширяет видение его структуры, но и дает возможность построить динамическую модель его личностного воспроизводства.

Специфика внутреннего профессионального потенциала в отличие от личностно-профессионального состоит в том, что в него включены знания, умения, навыки, способности, физические и интеллектуальные потенции не просто конкретной профессиональной деятельности, а деятельности конкретного рабочего места, адаптированные к внешним условиям, целям, задачам, специфике руководства. Ценности и мотивы выбора профессии преобразуются на этом уровне в соответствующие элементы выбора конкретной организации, должности и роли индивида в ней. Таким образом, во-первых, понятие профессионального потенциала является более общим, чем понятие внутреннего профессионального потенциала, а во-вторых, данная структура представляет собой более динамичное и ситуативное образование, чем профессиональный потенциал.

Формирование внутреннего профессионального потенциала связано с наличием определенных внутренних и внешних условий. К внутренним условиям могут быть отнесены скорость интериоризационных процессов личности, личностные позиции и ценности, удовлетворенность трудовой деятельностью. Внешние условия, влияющие на объем внутреннего профессионального потенциала, включают в себя стиль руководства, стратегическую ориентацию и тактические цели деятельности, четкость планирования, систему стимулирования, общий эмоциональный фон социальной ситуации деятельности.

Внешний профессиональный потенциал является «опредмеченным» внутренним потенциалом. Использование в конкретной ситуации знаний, умений, навыков, способностей, физических и интеллектуальных потенций, механизм их «двойной интериоризации», в основе которого лежит «апробирование» перечисленных элементов в конкретной профессиональной рабочей ситуации, дает возможность индивиду утверждать, что имеющийся у него профессиональный потенциал действительно применим и востребован. В противном случае, мы в каком-то смысле говорим о невидимых, неизмеримых потенциях, полезность которых является виртуальной величиной.

Профессиональные компетенции индивида формируют его компете н т но ст н ый по т ен ц и ал – зо ну п р о ф е с сион ал ьного пер е крыти я, кото ру ю с по соб н обе с пе чи р аб от ник. Э к тр аполир уя это пон ятие, можно говорить о существовании компетентностн о го потенциала органа реги о н ал ь но г о упра вл ения к а к о с о в о купн ост и комп етен ций в се х сотру дн и к о в, опреде л ю щ и е го ф ункц ио на л ьны е во з м ож н ст и и пе рсп е ктивы .

В основе данного понимания компетентностного потенциала лежит фун кц ио а ль нй по дх о д к фо р м ир о в а ни ю к о мп етен ци й И спол ьзо ва н ие толь к о фу нк ц и она ль н ых гран и ц в о п ределени и поз в о ля ет отразить идеал ьн у ю , но р м ат и в н ую моде л ь к о мп ет е н тн о ст н о г о по т е н ц и а ла (мы о боз начи м э т о т ер м ин ом ф у н к ц она ль н ы й к омп тент н о стный з а ка з), но не учитывает субъективны й вклад работников, чьи компетенции могут отражать перс п е к т и в у функци о н а л ьного р азв и т ия органов р е г и о н а л ь н ого управ лен и я (п ер сп ек и вный ко мп етентно с т н ы й з ка з ) и л и , н апр о т и в, кото рых мо жет н е хв а тить д л я о беспе ч ен и я реал иза ции ф у н кцио нал ь н о го поля и его с т ра тег ич е ког о по т ен ц и ал ьно о раз ит и я (комп ет е н т но ст ны й дефицит).

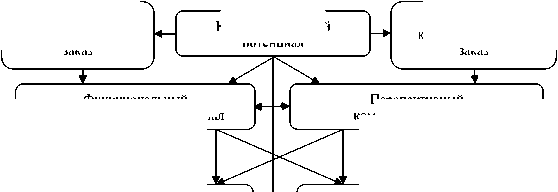

Т а к и м об раз ом к ом п е т ен тн ос т ны й п оте нциа л и з на ч аль н о мо же т б ыть разд е л ен на фу нкци о нал ьный и перспективный, которые по аналогии с профессиональным потенциалом предлагаем в свою очередь разделять на реа л изо ванны й и н е ре ал из о ван ный ( ри су нок ) .

Компетептпостпый потенциал

Функциональный компетентностный заказ

Перспективный компетентностный заказ

Внутренний/нсрсализованный комиетентностный потенциал

Внсшний/рсализованный комиетентностный потенциал

Перспективный компетентностпый потенциал

Функциональный компетентностный потенциал

Компетентностный дефицит

Рис. Структура компетентностного потенциала органов регионального управления

Исходя из представленной модели может быть рассчитан дефицит компе-тентностного потенциала, представляющий собой разницу между нормативной функциональной и потенциальной компетентностной моделью (заказом) и суммой реализованного и нереализованного компетентностного потенциала. Манипулирование с показателями перспективного компетентностного потенциала дает возможность оценить реализуемость стратегии развития и осуществить планирование функциональной экспансии исходя из имеющихся кадровых ресурсов.

Верифицируя базовые элементы предлагаемой нами модели, основываясь на проведенных в 2010–2015 годах исследованиях руководителей органов государственного и муниципального управления по проблеме профессионального развития (Белгородская область, N1=202 (государственные служащие), N2=510 (муниципальные служащие), квотные признаки: сфера деятельности, штатная численность органа власти, районирование) и экспертного опроса в 5-ти субъектах Центрального федерального округа (Белгородская, Курская, Орловская, Брянская и Липецкая области, N= 127) (Захаров, 2014, с. 141–154; Захаров, 2016, с. 302–323), мы можем сделать следующие корреляции базовых положений (табл. 1).

Таблица 1

Функциональный компетентностный заказ в сфере регионального управления

|

Ранг |

Знания в какой сфере Вы хотели бы в первую очередь получить в ходе профессиональной подготовки? (не более 5 вариантов) |

Показатель, % |

|

1 |

Психология взаимоотношений |

38,12 |

|

2 |

Управление проектами |

35,15 |

|

3 |

Инновационный менеджмент |

30,69 |

|

4 |

Стратегический менеджмент |

25,25 |

|

5 |

Управление персоналом |

23,76 |

|

6 |

Саморазвитие и организация личного труда |

19,31 |

|

7 |

Информатизация управленческой деятельности |

18,32 |

|

8 |

Управление по результатам |

17,82 |

|

9 |

Управление рисками |

17,82 |

|

10 |

Другое |

1,49 |

Актуальным функциональным компетентностным заказом к кадрам регионального управления в 2013–2014 годы становится формирование компетенций в области психологии взаимоотношений (38,12 %), что обусловлено, с нашей точки зрения, экспансией таких новых форм администрирования, как интерактивное участие и повышение коммуникативной доступности административных кадров. Пик развития проектных форм управления в субъектах РФ объясняет актуальность компетенций в области управления проектами (35,15 %). Стратегически важный инновационный вектор развития региона предопределяет функциональный запрос в области соответствующих компетенций (30,69 %).

Внешняя реализация компетентностного потенциала региональных государственных служащих, по их мнению, должна заключаться, прежде всего, в формировании навыков разработки проектов и программ (38,61 %), стимулировании развития стрессоустойчивости работников (31,68 %) и практических умений по руководству группой и организации деятельности подчиненных (28,71 %) (табл. 2).

Таблица 2

|

Ранг |

Какими профессиональными навыками Вы хотели бы овладеть в ходе профессиональной подготовки? |

Показатель, % |

|

1 |

Разработки проектов и программ |

38,61 |

|

2 |

Стрессоустойчивости |

31,68 |

|

3 |

Руководство группой и организация деятельности |

28,71 |

|

4 |

Организация эффективного взаимодействия в процессе деятельности |

25,25 |

|

5 |

Достижения целей и ожидаемых результатов |

24,26 |

|

6 |

Ведения переговоров |

24,26 |

|

7 |

Стимулирование творчества и инициативы сотрудников |

22,77 |

|

8 |

Разработки и принятия управленческих решений |

21,29 |

|

9 |

Видения перспектив и выбора приоритетов |

20,79 |

|

10 |

Планирования деятельности |

15,84 |

|

11 |

Организация системных улучшений |

15,35 |

Требования к внешней реализации компетентностного потенциала в сфере регионального управления

Эффективность регионального управления определяется не только его профессиональным потенциалом, но и многими другими факторами. На основании экспертного опроса было выделено 12 факторов, «покрывающих» в основном зону детерминации управленческой эффективности. Затем экспертам было предложено оценить по 5-балльной шкале детерминацион-ную значимость выделенных факторов (табл. 3).

Перечисленные факторы условно следует разделить на три группы в зависимости от их содержания и масштаба действия: 1) профессиональные факторы, связанные непосредственно с состоянием и использованием профессионального потенциала (обозначены пунктами 4, 9, 13–16); 2) системные факторы, связанные с функционированием нынешней системы управления (пункты 1–3, 5–8, 11); 3) внешние факторы (пункты 10, 12, 17). Сложив соответствующие баллы и рассчитав их средние значения, можно сделать вывод о сравнительной значимости факторных групп: 3,9 балла – системные факторы, 3,5 балла – профессиональные факторы, 3,4 балла – внешние факторы.

Итак, интересующие нас профессиональные факторы занимают второе место в детерминации эффективного управления, уступая место системным факторам. Но поскольку действие системных факторов связано опять же с людьми, их профессиональной компетентностью, отношением к служебным обязанностям и гражданскому долгу, то именно данную группу факторов можно рассматривать как приоритетную.

В результате исследования обосновано и предложено решение проблемы агрегирования компетентностных потенциалов регионального управления – индивидуального, должностного, структурного, административного – посредством кумулятивной технологии и компьютерной оценки. Проведенное исследование подтвердило основную гипотезу о том, что повышение эффективности регионального управления возможно посредством формирования

Таблица 3

Распределение ответов экспертов на вопрос «В какой мере эффективность регионального управления зависит от следующих факторов?» (оценка в баллах, максимальное значение – 5)

Список литературы Компетентностный потенциал в оценке эффективности регионального управления

- Андреев С. В. Кадровый потенциал и проблемы занятости в условиях перехода России к рыночным отношениям. М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1997. 360 с

- Афанасьев В. Я., Корнев И. К. Введение в государственное управление. М.: Финстатинформ, 1998. 173 с

- Захаров В. М. Управление профессиональным развитием государственных и муниципальных служащих. Белгород: Изд. дом «Белгород», 2014. 260 с

- Захаров В. М. Реновационная система воспроизводства профессионального потенциала как условие обеспечения эффективности регионального управления. Белгород: Изд. дом «Белгород», 2016. 324 с

- Марков В. Н. Профессиональный потенциал и зона ближайшего профессионального развития//Акмеологическое исследование потенциала, резервов и ресурсов человека: сб. ст. М.: Изд-во РАГС, 2005. С. 75-88