Компьютер и дивидуум

Автор: Дуков Евгений Викторович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социокультурные исследования

Статья в выпуске: 6, 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена некоторым особенностям диалога современных людей (дивидуумов) и компьютера. Разбирается письменная и устная виды речевой деятельности, сетеяз (Netspeak), некоторые виды компьютерного арго. Рассматривается игровое начало компьютерной речи, основы карнавализа-ции речевой практики.

Варево, письменные приборы, письменная речь, устная речь, сетеяз, язык "падонкафф", речевая практика

Короткий адрес: https://sciup.org/142182105

IDR: 142182105

Текст научной статьи Компьютер и дивидуум

Государственного института искусствознания (Москва)

Устоявшиеся каноны, стереотипы, представления похоже ушли в прошлое. С уверенностью мы можем использовать только обороты: "Может быть…Наверное…". Мы не можем с уверенностью занять какую-то одну позицию, пока не проанализируем все, сколь бы это романтично не выглядело. Здесь гуманитарная ситуация хуже, чем у ряда других наук. Например, недавнее открытие нанопамяти, так называемой NRAM, позволяет говорить об очередной компьютерной революции, которая коснется не только компьютеров, но и всех нас — частных людей, корпоративных и др. сообществ. Тут, в целом, почти все ясно, несмотря на то, что подавляющему большинству непонятно, о чем здесь идет речь и что же это за вид памяти. Однако всякая ясность пропадает, когда начинают рассуждать о сегодняшнем обществе, его культуре и об искусстве как его составном элементе. "Тело культуры" с ХХ века начинает все больше и больше разлагаться на составляющие. Социальные группы отделяются, они начинают жить своей жизнью, выстраивать свою реальность, часто не обращая внимания на другие реальности. Субкультуры лишаются своего самого главного — культуры, по отношению к которой они когда-то получили приставку "суб". Деструкции приводят к тому, что Искусство с большой буквы исчезает. Все становится "Развлечением" с большой буквы, или все становится "искусством", но с буквы маленькой. И все погружается в культурное варево.

Варево — наш родной термин, изобретенный для русской кухни в незапамятные времена, обозначавший все жидкие и полужидкие вареные блюда: супы, ушицы, кашки и кашицы. То есть субстанция, в которой уже разварились твердые элементы. С XVIII в. этот термин уже употреблялся только в народной среде, и в конце XIX в. блюда были забыты, а слово приобрело пренебрежительный оттенок. Не пора ли его вспомнить, воздать должное провидцу, русскому народу, и ввести в научный оборот красивый и емкий термин "варево"? Варево захватывает и языковые навыки, да временами и сам язык. И это понятно. Как отмечают ученые, "языковой стандарт <…> играет роль социального регулятора, поддерживающего сложившиеся в обществе структуры доминирования"1. Сети стараются выстроить свой язык по-новому, подчеркивая тем самым, что перед нами новая реальность. Не все при этом оказывается сконструировано. Часть языков сети складывается стихийно, но придает сетевой реальности свой аромат. И прежде всего он связан с письменной речью.

Дело здесь не только в лингвистических тонкостях. Интернет предъявляет другие требования к носителю языка и тем демонстрирует ожидание от пользователя другого мышления. Посмотрите, как бойко печатают СМСки и письма люди, овладевшие компьютером. По темпу речеговорения — это высший класс, те, кого в обиходе называют "тараторки". Ясно, что при таком темпе трудно представить себе думающего и формули- рующего мысль человека. Он либо уже все сформулировал, либо формулирует в процессе специфического говорения, в котором мысль еле-еле успевает (и успевает ли?) за письмом. Это когда-то процесс писания был длительным ритуалом: оттачивалось гусиное перо, наливались в особый сосуд чернила, перо обмакивалось в чернильницу, сбрасывалась лишняя капелька чернил, выводились (sic!) буквы, рождались слова, предложения, абзацы и т.д. В результате сложных манипуляций появлялась зафиксированная мысль.

По мере развития цивилизации почти все ритуально обязательные элементы отпали ради быстрой письменной фиксации мысли. Не надо было даже напрягаться и выводить буквы — нужно было просто найти их на клавиатуре и вставить в положенное в слове место. Последний предкомпьютерный "писк" — электронная машинка: она печатала быстрее всего, главным образом, за счет того, что имела память и могла предложить какие-то фрагменты текста. Компьютер, похоже, вновь вернул пользователя к началам письменной речи. А может, наоборот, он двинулся дальше?

В свое время К. Маркс написал знаменитую фразу, которая уже два столетия используется теми, кто пытается проникнуть в тайны идентичности: "Человек смотрится как в зеркало в другого человека. Лишь относясь к Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к себе как к человеку"2. В общем, с классиком трудно спорить, но только если два коммуниканта — живые люди и находятся в непосредственном контакте. А если вместо человека по имени Павел окажется телевизор? Конечно, нельзя отрицать, что в телевизоре можно видеть тоже людей, правда не живых, а их изображение, да и то более или менее точное. Не случайно они находятся "в ящике"3, а не в общем для зрителя пространстве. А это меняет коммуникативную среду.

Уже в 1970-е годы социологи и этнографы зафиксировали появление в наших домах новых "существ" — телевизоров. Не техники, как стиральная машина, утюг и т.п., а именно нового существа. Его называли почтительно-ласково — телик, часто присваивали человеческие имена... Садились за стол во время любимой передачи, где свое место занимал телевизор, ставили какою-либо еду, полушутя отвечали на приветствия ведущих, не ожидая, понятно, от них ответа. Это потом он у кого-то стал "зомбоящиком", превратившись в атрибут "пустого фона" в квартире. Поначалу это был марксов "Павел" или что-то на него очень похожее. Он размыкал замкнутое пространство жилища, позволял сравнивать привычную обыденность с другой, демонстрируемой по телевизору. Он действительно давал возможность человеку более или менее точно идентифицировать себя и двигаться в уличной толпе несколько более осознанно, чем в дотелевизионную эпоху. А человек имел дело только с "говорящей картинкой" на экране. Главное оказалось впереди.

В доме появился новый домашний экран — компьютер, быстродействующая машина. Это уже "письменный прибор", часто похожий на пишущую машинку, но умеющий имитировать человеческий голос и показывать картинки. Если последние два умения вычесть (тем более что они факультативны), то так уже писали веками. И все же не покидает ощущение, что что-то здесь не то. Вместо впечатывающихся в бумагу металлических букв на протяжении ХХ века возникает экран и на нем нечто эфемерное, рожденное комбинацией цифр и понятных машине значков. Конечно, мы воспринимаем эти комбинации как поток букв алфавита. Но это "не человеческий" алфавит, а компьютерный. По всем внешним параметрам при общении с компьютером мы употребляем т.н. "письменную речь". Но в компьютерном "говорении" письменная речь может приобретать признаки, сближающие ее с речью устной. Прежде всего, это проявляется в "многонаречиях" — диалектах — многих языков. В принципе, такая особенность есть почти у всех естественных языков. Но в сети это проявляется по-иному — ведь ареалы как лингво-географическое понятие в Интернете исчезают. Их заменяют разные языки и наречия. В Интернете вы можете встретить даже "живое" подобие древнего языка пиджин, который когда-то позволял объясняться купцам, чьи языки были различны, а толмачи отсутствовали, или современного языка Russo turisto4.

Английский лингвист Д. Кристэл, рассматривая взаимодействие естественного языка и условий интернета, предложил называть сетевую речь "Netspeak" — "сетеяз"5. Он стремился уловить специфику речи (все-таки, строго, не языка!), возникающей между людьми, между которыми посредником оказывается умная машина. Он пытался ответить на вопрос: мы имеем дело с разговорной речью, перенесенной на дисплей, или все-таки вариантом письменной? В книге "Язык и Интернет" он так и не пришел к однозначному выводу. Свои наблюдения Кристэл свел в следующую формулу: "Сетевую речь лучше рассматривать как письменный язык, несколько продвинутый в направлении речи, чем как разговорный язык в записи"6.

Но это все-таки не научный вывод. Тем более, двумя формами — письменной и разговорной — человек не ограничивается. Это только внешний тип речи. Отечественная школа психологии много внимания уделяла внутренней речи. Ее с 1930-х годов исследовали Л.Л. Выготский, А.Н. Леонтьев и другие ученые. По мнению замечательного отечественного филолога и психолога Н.И. Жинкина, натуральный язык невозможно представить только фазой внешней речи. Ей предшествует или ее завершает (в зависимости от того, говорит человек или слушает) внутренняя речь. О внутренней речи он писал: "Без изобразительного языка внутренней речи был бы невозможен никакой натуральный язык, но и без натурального языка деятельность внутренней речи бессмысленна"7. Процесс мышления автор определяет как сложное взаимодействие внутреннего, субъективного языка и натурального, объективного. Внутренняя речь, согласно Н.И. Жинкину, "не обладает набором стандартных грамматических правил и даже алфавитом лексики. Она не является ни строго дискретной, ни целиком аналоговой. В ней могут появиться <...> пространственные схемы, наглядные представления, отголоски интонации, отдельные слова и т. п."8

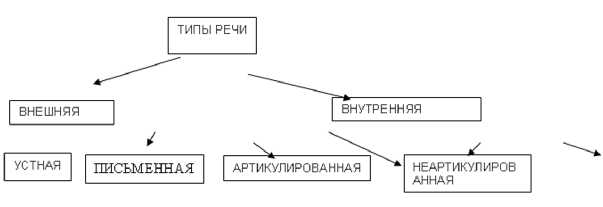

Если свести все основные типы обычной человеческой речи, то в результате можно получить следующую схему:

Внешняя речь присутствует при обычном общении, когда мы знаем человека или общие правила обращения к нему. Здесь обязана присутствовать логика, правильно расположенные члены предложения и т.п. Внутренняя может быть похожа на внешнюю — она может оперировать словами, междометиями и т.п., но часто в связную "внешнюю речь" вторгаются другие мысли, отвлекающие от основного смысла, она может быть свободна от логики внешней речи (здесь может быть своя, например, аффективная логика, как и другие логики). При внутренней речи бывают "потеряны" слова, части предложений и даже абзацы, они могут заменяться отдельными звуками или интонациями, "мотивами", которые потом, возможно, найдут свое словесное выражение во внешней речи, но могут не найти и исчезнуть.

Вероятно, сведение компьютерной речи только к внешней не будет правильно. Известно, что речь компьютерная, как и внутренняя речь, не выполняет функции прямого общения. Она часто сокращена, имеет пропуски, протекает произвольно, логически не полностью оформлена. Она часто аффективна (сравните новые компьютерные значки удивления, восторга, страха и т.п.). При этом и компьютерная речь, и внутренняя речь работают как при отвлеченном, так и при наглядно-образном мышлении. Поэтому вряд ли правы авторы, когда пишут о снижении языка, последовательном выводе смыслов из предмета компьютерного разговора9. Как частный случай это может случаться и в обычном "живом" диалоге. Чтобы сравнивать обычную речь с компьютерной, нужны другие основания. И, прежде всего, необходимо рассмотреть не всем знакомую внешнюю речь, а внутреннюю.

Естественно задать вопрос: почему именно внутреннюю? Прежде всего, потому, что перед пользователем находится компьютер — РС, персональный компьютер, предмет индивидуального пользования, такой же, как расческа, зубная щетка и т.д. Правда, компьютер может быть использован не только для индивидуальной работы, но для связи с другими людьми или с машинами, и тогда внешняя речь выступает на первый план, акцентируется, и, кажется, она-то и есть главное и единственное достоинство компьютера.

Но внутренняя речь все равно остается и, в каком-то смысле, усложняется — ведь человек не сразу переводит внутреннюю речь во внешнюю, а должен пообщаться с машиной с тем, чтобы уже она решила задачу — провела необходимую работу по переводу. Время от времени машина артачится, заглатывает куски текста, останавливается, печатает абракадабру, как бы напоминая пользователю, что она не последнее "лицо" в диалоге двух людей. История компьютера и история сетей лишний раз подтверждает это.

Как известно, в 1988 году начался новый этап в осознании компьютера как коммуникативного средства. Британским ученым по искусственному интеллекту Р. Карпентером было создано несколько программ для общения не двух людей, а электронно-вычислительной машины и человека. Одна из первых называлась "Cleverbot" (умный бот10 — англ.) — приложение, которое использует алгоритм искусственного интеллекта для проведения бесед с людьми на более или менее серьезные темы. Затем появилась другая программа — "Jabberwacky" (глупая болтовня — англ.), веб-приложение развлекательной направленности. Компьютер, пользуясь разными тематическими пластами, честно выполнял поставленные перед ним задачи и учился — учился думать как "хозяин" и подыгрывать ему в диалогах. Оба "виртуальных собеседника" провели тысячи бесед с людьми, Cleverbot учил английскому и немецкому языкам, математике, "размышлял" о положении звезд и т.д., Jabberwacky развлекал человека анекдотами, интересовался новинками в области поп-музыки, моды и даже пытался "клеиться" к человеку, изображая из себя друга, подругу11 и т.д. Так например, в одном из диалогов машины и ее "хозяина" содержится такой эпизод:

Jabberwacky: Я Ваш навеки и навсегда.

Пользователь: Нет, спасибо, у меня есть парень.

Jabberwacky: Я знаю, но я твой друг.

Пользователь: Вы не мой бойфренд.

Jabberwacky: Я хочу им быть!

Пользователь: Не-а!

Jabberwacky: Вы не можете отрицать мои права на Вас!

Пользователь: Я могу отказать вам!

Jabberwacky: Вы — монстр!12

Здесь не место рассматривать особенности компьютерной лингвистики и всего того, что с ней связано. Важно ощущение, что машина в данных случаях выступила как полноправный собеседник человека, со своей волей, претензиями и т.д. Но что за тип речи она употребляет — внешнюю или внутреннюю? От ответа на этот вопрос будет зависеть очень многое. Действительно, если мы отнесем тип речи к внешней, то машина уподобляется по сути равному нам антропоморфному существу, и мы должны относиться к ней соответствующим образом. В приведенном эпизоде тема прав машины на человека в этом отношении очень показательна. Но если мы отнесемся к таким диалогам как внутренним, уловим тут юмор или просто насмешку — ведь каждый из нас нет-нет да и засмеется в одиночестве, вспомнив анекдот, какой-то эпизод из прожитой жизни, артикулирован он или нет, — тогда весь смысл диалога может быть переинтерпретирован. Дело в том, что компьютер должен быть рассмотрен как часть тела человека, т.е. орган, пусть (пока?) искусственный, но "человечий". И тогда часть "языков" сети потребует несколько иной интерпретации.

Попробуем рассмотреть с этой точки зрения языки интернета.

Только в русскоязычной версии Интернета минимум 54559824 блога, где люди записывают впечатления, высказывают свое мнение, спорят. К ним нужно еще добавить бесконечное число постов и своих комментариев. Такое всеобщее интенсивное использование письменной речи под воздействием компьютерной практики — едва ли не отличительная черта рубежа культуры с 1990-2000 годов. Конечно, не все пользователи были и остаются к этому готовы13. "Каждый пишет, как он слышит", — знаменитой припев из песни Б. Окуджавы обрел вторую жизнь в эту эпоху. Реальная компьютерная речь ежеминутно переваривает огромное количество опечаток, ошибок и стилистических неловкостей, подчас затрудняющих для человека понимание смысла. "Мы все учились понемногу", особенно языку. Зачем учиться родной речи, когда и так говоришь, и тебя понимают? И не только люди, но и машины, в которых все должно быть выверено "до вздоха"!

Действительно, машина кажется очень привередливой. С одной стороны, она показывает, что ждет от пользователя строгого следования правилам правописания и грамматики. Сегодня в большинстве случаев компьютер помогает даже правильно написать слова, расставить их по порядку, соответствующим языковым правилам, причем не только своего родного языка, но и иностранного. Но он почти терпимо относится и к полной абракадабре. Компьютер изначально сделан "для дураков" или "чайников". И иначе быть не могло. Компьютер вынужден работать, даже если не понимает пользователя. Сеть не может встать, она должна постоянно находиться в движении!

Правда, есть категории людей, которые с машиной "на ты". Сеть имеет относительно небольшой обслуживающий персонал. Эти люди говорят о компьютере и с компьютером почти всегда. Но если разговор с компьютером ведется на "машинном языке", то разговор о компьютере и сети — на особом сленге. На особом языке говорят любимые персонажи анекдотов — системные администраторы (или сисадмины), обеспечивающие работоспособность сети и помогающие пользователю справиться с компьютером. Язык сисадминов, с точки зрения русского языка, который обычно употребляют рядовые пользователи, временами чудовищен. "Убитая мамка" или "Ваш сервер пингуется и в VNC висит на логине!"14 — достаточно выразительные примеры этого сленга. Такие выражения дают возможность профессионалам экономить время на объяснениях, хотя непосвященными воспринимаются, в лучшем случае, как абракадабра. Но не эта ли вседозволенность подталкивала простых "юзеров" к идее проводить разные языковые эксперименты? Ведь в результате "расползается" сам язык как система норм, причем основную лепту, как правило, целенаправленно вносят "простые" пользователи.

Так или иначе, тех пор, как образовались первые сети, часть их владельцев начала экспериментировать с языком, "проверять на прочность" правила и закономерности. Возник юмористический, сатирический сленг, при помощи которого, как оказалось, можно с успехом обсуждать различные стороны жизни. В 1990-е годы образовалась сеть Фидо, первая некоммерческая сеть в мире15, опирающаяся на возможности передачи информации модемами. Позже возникла сеть на основе Интернета. Представители одной из контркультур русскоязычного сектора Интернета (Рунета), например, могут освоить "язык падонкафф" или "албанский (олбанский) язык", они иногда называют его "ПТУ-стайл", "падонки-стайл". Это особый стиль письменной компьютерной речи. Ее пропаганда и распространение шли через сайты fuck.ru, skotstvo.ru, удафф.ком, литпром и некоторые другие. Один из ее идеологов Упырь Лихой16 так показывает выразительные возможности этого стиля, моделируя текст от автора:

"Сечас аффтар временна переходит на падонки-стайл, что- бы придставить вам нагляднуйу характиристегу падонческава стиля.

Он заключаецо:

-

1. В нарачитом каверканьи русскай арфаграфии.

-

2. Ф шыроком упатриблении нинармативнай лексеги.

-

3. В упатриблении клише — устойчевых выражений в извес-ном только ускаму кругу лиц значении.

-

4. В языкавой игре со словообразованийем.

-

5. Ф цытировании и пародировании фрас из извесных тек-стаф и кинафильмаф.

Асилели? Тада пагнали дальшэ"17.

Два выражения в этой цитате представляются особенно значимыми: "языковая игра" и "пародирование". Игры — в переносе слышимой речи в речь письменную. Элементы этого стиля нет-нет да услышишь в бытовой обстановке. Так говорят в такой-то среде, в такой-то местности. Но письменная речь — принципиально другая! Она, как известно, представляет собой разновидность развернутой монологической речи и не рассчитана на непосредственную реакцию человека слушающего. Другого человека может вообще не быть. Он, конечно, может подразумеваться, но это может быть не внешняя, а внутренняя речь. Конечно, есть персональный компьютер и сеть, правда, развернутая в никуда, к тем неизвестным, которые по тем или иным причинам находятся в сети и их компьютерам. Это — первые "слушатели".

Человек по умолчанию понимает, что хотел или пытался сказать автор по ту сторону сети, сеть готова разнести и сделать доступной его речь другим компьютерам и среди других слушателей. Но в данном случае разносится не серьезный тест, а текст иронический, ёрнический. И, если в "серьезном" тексте за каждым словом и выражением стоит определенный конно-тат, то в ироническом определенность смазана, есть подтексты, иногда трудноуловимые, и т.д. Это истинное дитя варева.

Рассмотрим некоторые исследования албанизмов.

Как возник "албанский язык"? На этот счет существует несколько мнений. Одни считают, что это была реакция на многочисленные ошибки в чатах, форумах, гостевых книгах. Неграмотность раздражает более грамотных, заводит, что и выражается в текстах "падонкафф". Правда, другие считают, что это вариант субкультуры панков. Параллелей здесь действительно много. Считается, что самым первым орфоартником стал дизайнер Линкси (Дм. Белинский) на "фак.ру", который уже был известен среди панков с 1980-х годов. Но есть и другие версии. Например, что новояз создал Дмитрий Соколовский, который взял сетевое имя Удав (Udaff.com).

Известно также, что панки специально делали орфографические ошибки в названиях альбомов, песен и в самих этих текстах. Правда, в отличие от панков, настоящий "грамотный" па-донак может как угодно фантазировать в области орфографии, но знаки препинания старается ставить на своих местах. К тому же, владеющие "албанским", в отличие от панков, с легкостью переходят с падонки-стайла на литературный язык и обратно. И в этом они тоже видят специфический юмор или иронию.

Стиль орфоарта — настоящее "искусство". Требуется исковеркать слово так, чтобы оно одновременно оставалось понятным, но при этом имело кучу ошибок. Главное — не переборщить с ними, иначе текст останется непонятен. Одно и то же слово можно написать несколькими способами, например, ни-асилел — ниасилил, есчо — исчо, афтар — аффтар, девачка — девачька — деффачка — девачко — девачько — деффачко. Упомянутый Упырь Лихой, отличающийся хорошей академичес- кой лингвистической школой, выделил следующие пять правил албанского языка. Этот язык строится на:

-

1. замене морфологического принципа фонетическим: фтыкать, фтопку, упафшый, штоле. (Но если это написать "ф урну", "ф газету", "ф руку", с точки зрения орфоарта это будет уже ошибкой, потому что глухих согласных там нет). Согласный в слабой позиции, который в русском языке подвергается оглушению, можно просто писать как слышится — афтар, книшка, падонкаф, лесоф, белкоф, делоф — или по аналогии с написанием на латинице: Обломофф, Раскольникофф, афф-тар. Гласный, находящийся в слабой позиции, пишется так же, как слышится: пака, гирмания, арегенал, жырный, шышки, жы-на;

-

2. на нарушении фонетического принципа русской орфографии. Если в нормальной письменной речи что-то пишется как слышится, падонки пишут не то, что слышится: сотона, чи-рипажко, чибуражка, мудаг, человег, мальчег, школьнег, вопро-сег, котег, превед. Тут никаким фонетическим принципом уже не пахнет, аффтары просто изъебствуют;

-

3. на нарушении правила "слитное-раздельное написание слов". Например, предлог не пишется слитно и через и: чуть ни-захлебнулся, нитребует, дасвиданья. Иногда появляются даже целые слова-предложения, как в чукотском языке: "Ниасилел", "Йопвашумать!", "Пашлифсенахуймудаки!";

-

4. на передаче на письме реальных фонетических процессов: частичная регрессивная контактная ассимиляция согласных по глухости и последующее стяжение в аффрикату: ацц-кий. Явление стяжения в аффрикату во всех русских возвратных глаголах также передается графически: ашыбицца, прада-ецца, баицца;

-

5. на передаче йотированных гласных через сочетание с й: нихуйа, жирнайа, шведскайа и т.д.18.

Вот некоторые из наиболее распространенных отклонений от языковой нормы, принятых на

-

1. "ы" после шипящих и -ц— (будоражыть, жыд, жызненый, шышки, пишыт, фашыст, огетацыя, процытировать, Тицыан, провокацыя, письма в редакцыю);

-

2. чу/щу — с "ю" (чювак);

-

3. ча/ща — с "я" (умейте атличятъ х...ню от х...ни);

-

4. чк/чн — с мягким знаком (абычьно);

-

5. оглушение звонких согласных в слабой позиции (чуфст-ва, фсе, фтыкать, многа букф);

-

6. Озвончение глухих согласных в абсолютном конце слова (превед, теоретег);

-

7. систематическое нарушение правил написания безударных гласных в приставках и корнях слов (мелетарист, калонка, камитет, пагаловна, пашол, ошиблись рубрекой, мелкий пакаст-ник);

-

8. ошибки в чередующихся корнях (предлажение);

-

9. написание -(ц)ца вместо -тся в глаголах третьего лица настоящего времени (нравицца, пруцца, а мне парой хочецца получить в морду);

-

10. написание -(ц)цо в инфинитивах (обижаццо);

-

11. транскрибирование букв, обозначающих два звука (йа-зык, йа просто раз-мистил абйаву, выпей йаду, йайца, такойе мойе мненийе);

-

12. слитное написание предлогов (встаронку, походу, фтоп-ку, невсосал, ниасилил).

Некоторые правила ОРФО-арта касаются написания отдельных аффиксов. В этом случае он пародирует не фонетический или фонематический, а морфологический принцип русской орфографии:

-

1. постфикс -ся систематически заменяется на -со (панра-велсо, купилсо. ашибсо);

-

2. суффиксы -ик/-чик с деривационным значением уменьшительности заменяется на -чег (котег, зайчег, йожег, красав-чег);

-

3. суффикс -ник заменяется на -нек (мобильнек, кубег-ру-бег).

Порой сама лексема, измененная по этим правилам, приобретает новый смысл, приемлемый и желательный для авторов и посетителей сайта. Так, транскрибирование "ю" и полное оглушение конечного согласного в последнем слове фразы "фсе птицы летят на йух" вполне в духе языковой рефлексии сетевых "падонков". Характерно, что искажению подвергается и неотъемлемая часть речевой контркультуры русскоязычного сектора Интернета — жаргонизмы и обсценная лексика (бата-нег, пелотка, галимый, жлопь, скатина, казлы, гавно, сцуко/сцук-но, заибалсо, далбаебы)19.

У паддонков появляется и собственная фразеология. Как показали исследователи, к числу самых распространенных фразеологизмов относятся: аффтар жжот — выражение восхищения, один из наиболее известных штампов. Высокую положительную оценку принято выражать и с помощью более лаконичной оценки: "зачот, зачод!" Вопрос "Кисакуку, киса, ты с какова горада?" указывает на недалекость мышления, намекая на бесполезность логических аргументов в дискуссии. Похожий смысл имеет и популярное восклицание: "В Бабруйск, жывотное!" , призванное донести до того, кому оно адресовано, всю его нравственную или интеллектуальную несостоятельность. Часть фразеологизмов получает устойчивое оформление в виде аббревиатур: АЖ/КЗ — аббревиатура "аффтар жжот, креатифф зачотный" или КГ/АМ — аббревиатура "Креатифф Гавно, Аффтар — Мудаг" 20.

Понятно, что Орфоарту нужно специально учиться, потому что тот язык — не вольная импровизация. К тому же, когда человек часто пользуется орфоартом, у него иногда начинаются сбои в тестах, которые нужно писать нормальным русским языком. Поэтому орфоартом не увлекаются слишком серьезно, а изыскивают другие варианты, возможно, чтобы показать себя настоящим падонком21.

ОРФО-арт — это намеренно допускаемая, конвенционально принимаемая и понимаемая авторами, комментаторами и просто посетителями игра, типа Ее можно определить как языковую игру22, основанную на эстетике отклонения от нормы23. Собственно, об этом пишут и сами пользователи: "Это своего рода игра. Некий уход от реальности, в которой, как известно, не все нашли свое место, соответствующее, например, амбициям". Вообще, все, что связано с online-миром, уже есть уход в некоторое "иное бытие". Компьютерные возможности — свободный переход и уход от общения, анонимность, конструирование и трансформация виртуальной личности, невидимость и сознательный выбор невербальных компонентов, т.е. почти абсолютное управление впечатлением о себе — значительно усиливают quasi-игровой эффект контактов. Язык "падонков" подобен сетевому жаргону. ОРФО-арт позволяет quasi-эстетически оформлять отношения к окружаю- щему миру. С одной стороны, он выступает как форма развенчания официальных правил, но, с другой, — как обыгрывание типичных ошибок в языке, которые можно встретить в любом классе, а позже и в любой среде. А в норме в учебном заведении сочинение оценивается в первую очередь с точки зрения его соответствия правилам правописания, а не оригинальности содержания. Игра с такими правилами — исторически один из первых примеров игрового противопоставления отношения к норме и аномии, расширяющего языковые возможности группы и личности.

Правда, лишь в той степени, в какой человек погружен в среду языковых норм. В. Санников считает, что возможно, преодолевая с помощью ОРФО-арта "принудительность и отчужденность" давно законченной для большинства школы, "падон-ки" отвергают принудительность и отчужденность настоящего, жизни взрослой. Авторы сайта об ОРФО-арте отсылают к известной "Декларации независимости киберпространства": "Мы творим мир, где кто угодно и где угодно можем высказывать свои мнения, какими бы экстравагантными они ни были, не испытывая страха, что его или ее принудят к молчанию или согласию с мнением большинства"24. Вот почему, рассуждая о смене вех в русской подпольной культуре, известный отечественный концептуалист Дмитрий Пригов заметил: "Тот андеграунд был политическим, а этот эстетический. Игровой элемент общения эстетский"25. Также ярко проявляется игровое начало и в никах — сетевых именах, под которыми пользователи зарегистрированы на сайте. Большинство из них представляют собой звуковые метафоры, связанные со "сферой телесного ни-за"26: куличах, насрать, НИИ БЕТ, Who Янсон, Беламор-в-анал, Члентано, Хуинтер, ВыХухуль и т.д. Звуковой метафорой является и название одной из рубрик сайта "", пародирующее название авторитетного электронного ресурса Сходным образом авторы сайта изменили и название известной поисковой системы "Yahoo", превратив его в Уаhооею, и ввели лингвистический термин логопиздема, образованный от "логоэпистемы"27. Узнав о том, что логоэпистемы характерны для языка сайта, "падонки" сразу переименовали их на свой лад.

Вероятно, перечисленные мотивы тоже есть у части пользующихся этим языком. Но более важно, что функции ОРФО-арта — передать и зафиксировать специфические интонации говорящего, его языковый облик в данный момент. Недаром взрыв интереса к ОРФО-арту приходится на время, когда монитор позволял передавать только тексты без голосовых интонаций. Сейчас, когда такая возможность есть, ясно, что люди, которые продолжают использовать этот язык, создают как бы облако дополнительных (а может, совсем не дополнительных?) смыслов, которые рождаются вместе с их мыслями. Именно так: текст на мониторе здесь оборачивается мыслью, лишь часть которой обнажает текст. Все остальное — игра теней и аномалий.

Вот, например, рядовой диалог одной "звезды" со многими пользователями в QIP по поводу творчества группы "Ария"28:

« energizer : Ты любишь группу Ария? Ты не еб...?

Iaviik3 : нет пасиба

НЕНОРМАЛЬНЫЙ ПСТК МАНЬЯК У меня была нашивка Ленинград, ну облохматилась быстро, ее выкинул^ качество не очень хорошее energizer: У МЕНЯ СЕСТРЫ ПО НЕЙ ПРУТСЯ © hornevguy2009: you are НОТ lavrik3: нет

» Zx96 < даааа, ария молодость мая) timnikola : А ВО СКОКА ЗАВТРА?

НЕНОРМАЛЬНЫЙ ПСИХ МАНЬЯК : Что еще кроме Арии слушаешь? Телепаты в опьтке 16-летнему парню нужна 16-летняя девчонка Саша : Колхоз сразу видно, по тому какие он группы слушает Н ) р а на Ito п : Вы посмотрите действительно большой lavrik3 : примерно с 13 до 4 hotguylll : can you punch the bag x lol x : © laviikS : green day laviik3 : а матори lavrik3 : киш pawalton : yay green day ©

» Zx96 г анж ))

freebU : i how old are you?

lB-STiHiiA2009 : ZDRAST ®

-=DobeRinaN=- : Are the English-language citizens present?

ijoked : , Сашаа HAXPEHA ЕМУ СТОЛЬКО МЯСА НА НОЧЬ29

> Zx96 » : А ваще послухай агату кристи альбом УРАГАН - великая вещь pawalton : yes

НЕНОРМАЛЬНЫЙ ПСИХ МАНЬЯК : Аматори не помню, Грин Дей пару

(S)

песен слышал авотКиШ уважаю есть и песни, и на концерты ходил

ЁЖИК В ТУМАНЕ : lB-STiHijA2009 ну весь суповой набор в сборе ^

lB-STiHiiA2009: ДЁЖИК В ТУМАНЕ © freebU:

НЕНОРМАЛЬНЫЙ ПСИХ МАНЬЯК : » Zx96 =- А мне музыка понравилась из недавних альбомов Агаты

-=DobeRmaN=- : Did the Russian boy please you? Pedofil you? I am the Russian fellow, I am 20 years, I natural. I am against Pedofilii!

Iaviik3: не пасиба оставь их себе lB-STiHiiA2009 ^

pin-selchen : hey lavrik3

pawalton : -=DobeRmaN=- you are against pedofili? That's like being againsed hair or against people with only one arm

-=DobeRmaN=- : Лаврик, бань педофилов. Они хотяття совратить!

-=I)obeRinaN=- : В основном Американцы.....30

ной улично-площадной ситуации крупного города, уже давно зафиксированной этнографами. Но это не улица и не площадь. Люди сидят перед персональными компьютерами, вглядываются и вслушиваются в чужую реальность и, частью, подчеркнуто для себя "вслух", при помощи клавиатуры комментируют. Там появляются не связанные ни с чем отдельные слова на разных языках. Поскольку "герой" не включает нескольких зрителей в круг людей, на реплики которых он должен реагировать, складывается парадоксальная ситуация: наряду прерывающимися диалогами разных людей с "героем" и друг с другом, идут еще и размышления, реакции лиц совсем посторонних, не рассчитанных на встречный отзыв. Человек поставил смайлик, написал пару междометий, которые вырвались у него спонтанно и которые он запечатлел и выдал в сеть. Не есть ли это внутренняя речь?

Черты виртуального андеграунда действительно часто сближают сетевые языки со стихией смеховой культуры, той культурой, которая во все времена возникала лишь в праздники, изредка всплывала на поверхность жизни и стыдливо пряталась в остальное время. Сегодня карнавал речевой практики — важная часть повседневного виртуального пространства современности. Видуум выбирает свободу общения вне привычных социальных рамок и условностей, строит свое облачное хранилище

Здесь каждый из зрителей ведет свой диалог (или монолог?), перемешиваются фразы на разных языках, у каждого своя тематическая линия, и внутренняя задача "звезды" улавливать и отвечать на те из них, на которые считает нужным. В этом многоголосии, кажется, запечатлена фотография типич- аватаров, которые позволяют ему раствориться, но парадоксально не исчезнуть. Наверное, прав был М. Бахтин, подчеркивавший, что всегда "карнавализация окружающей действительности стимулировала карнавализацию языка"31. Только едва ли не впервые карнавал вторгся в профанное пространство и индивидуальное мышление человека.

Список литературы Компьютер и дивидуум

- Живов В.М. Революция и язык//Отечественные записки. 2005 №2. http://magazines.russ.ru/oz/2005/2/2005_2_10.html

- Маркс К. Капитал. т.1, М., 1955. Стр. 59

- Orystal D. Language and Internet. Cambridge. 2004. P-206

- Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. М., 1982. С. 36

- Гусейнов Г. Заметки к антропологии русского интернета: особенности русского языка и литературы сетевых людей//Новое литературное обозрение. №43. С.306. URL:http:\\magazines.rus.ru\nlo\2000\43\main8.html

- Упырь Лихой. Язык падонков и как им пользоваться. -Культупросвет.Ру\\http://www.kultprosvet.ru/print.php?t=7821

- Шаповалова Н.Г. Орфо-арт как пример карнавального общения в виртуальной реальности//Филологические этюды: сб. науч. ст. молодых ученых: в 3-х ч. -Саратов, 2008. вып. 11, ч. II, с. 292-295

- Шкапенко Т.М. Нарушение языковой нормы в "аффтарской" речи//Балтийский регион: лики русского мира. Сборник научных трудов. Изд-во Российского госдуарственного университета им. и. Канта. -Калининград, 2008. -С. 136-143

- Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 1999. С. 26

- Барт Р. Избранные философские работы. М., 1975. С. 155

- Шаповалова Н. Г. ОРФО-арт как пример карнавального общения в виртуальной реальности. -Филологические этюды: Сб. науч. ст. молодых ученых: В 3-х ч. -Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2008. Вып. 11, ч. II, с. 292-295

- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. -М., 1965. -С. 400

- Бурвикова Н.Д., Костомаров В.Г. Старые мехи и молодое вино. -СПб, 2001. С. 8

- Бурвикова Н.Д., Костомаров В.Г. op.cit. С. 7