Компьютерная томография в диагностике кишечной непроходимости

Автор: Козлова Ю.А., Мумладзе Р.Б., Булатов Н.Н., Лебедев С.С., Мелконян Г.Г., Олимпиев М.Ю.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Новые технологии

Статья в выпуске: 5 (33), 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель: Улучшение диагностики кишечной непроходимости за счет использования КТ как основного метода объективной диагностики данной патологии. Материалы и методы: Основную группу исследования составили 54 наблюдения больных, обследованных по предлагаемому протоколу, включающему компьютерную томографию в качестве основного метода исследования. В контрольную группу вошли 100 наблюдений больных, обследованных по стандартному протоколу [2], включающему обзорную рентгеноскопию и рентгенографию органов грудной и брюшной полости, ультразвуковое исследование брюшной полости и контрастное исследование кишечника. Математическая обработка результатов контролируемого проспективного нерандомизированного исследования проведена с использованием программ STATISTICA v.6.0 и BIOSTAT. Результаты: Чувствительность традиционного рентгенологического метода составила - 37%, рентгеноконтрастного метода - 44%, УЗИ - 60% и КТ - 89%. Показатель диагностической эффективности в основной группе превысил таковой в контрольной на 12% (p0,05). Выводы: Результаты проведенного исследования свидетельствуют о высокой эффективности компьютерной томографии как основного метода лучевой диагностики кишечной непроходимости и позволяют рекомендовать его широкое применение в клинической практике.

Кишечная непроходимость, диагностика, рентгенодиагностика, узи, компьютерная томография

Короткий адрес: https://sciup.org/142211120

IDR: 142211120 | УДК: 615.47:616-073;

Текст научной статьи Компьютерная томография в диагностике кишечной непроходимости

Частота КН в структуре острых хирургических заболеваний органов брюшной полости составляет от 9 до 31% [2, 3, 5]. КН является причиной 10–25% летальных исходов во всей группе ургентных больных [2, 9, 13]. По мнению большинства авторов [1–3, 13, 16], основным фактором, оказывающим влияние на летальность при КН, является срок, прошедший от начала заболевания до хирургического вмешательства: чем он больше, тем выше вероятность неблагоприятного исхода. Это подтверждается и данными нашего исследования.

Основными причинами задержки хирургического вмешательства при КН являются вариабельность клинической картины, не позволяющая в ряде случаев установить правильный предварительный диагноз, и отсутствие четкого алгоритма точной диагностики уровня и характера КН [2, 3, 17, 18, 19, 29, 33].

Ведущая роль в диагностике КН принадлежит лучевым методам исследования, применение которых в подавляющем большинстве случаев позволяет подтвердить или исключить наличие КН, определить уровень и характер патологии [1–3, 13–16, 18, 19]. Каждый из них (традиционный рентгенологический, ультразвуковой и компьютернотомографический) может внести вклад в уточнение диагноза. Однако проведение всех доступных в клинике исследований является неоправданным как в плане затраты времени и задержки операции, так и по причине повышения лучевой нагрузки на больного [3, 10–13, 20].

Существуют различные рекомендации по способам диагностики КН в ургентных ситуациях [2, 4, 8, 9, 15, 17], подробный анализ данных литературы приведен в обзоре [7]. Предлагаемые схемы диагностического поиска обычно не обоснованы с позиций доказательной медицины. Соответственно, остается актуальным изучение диагностической эффективности, оптимальной последовательности и целесообразности применения различных методов диагностики КН и формирование на этой основе алгоритма диагностического поиска при данной патологии.

Материалы и методы

Материал исследования составили 154 наблюдения больных с верифицированным интраоперационно и/или при аутопсии диагнозом кишечной непроходимости, лечившихся в хирургических отделениях ГКБ им. С.П. Боткина в период 2004–2008 гг. включительно. Выборка была полной (тотальной), т.е. в исследование включены все, лечившиеся в этот период времени в клинике больные; распределение на контрольную и основную группы было случайным (зависело от графика работы автора), рандомизация не проводилась.

Возраст больных составил от 35 до 79 лет, медиана – 59±2,6 года, женщин было 82 (53,3%), мужчин – 72 (46,7%).

Основную группу исследования составили 54 больных, обследованных по предлагаемому протоколу, включающему компьютерную томографию в качестве основного метода исследования. В контрольную группу вошли 100 больных, обследованных по стандартному протоколу [2], без использования КТ.

Обследование больных в обеих группах начинали со сбора анамнеза, осмотра и стандартных лабораторных исследований. Затем всем проводили рентгеноскопию и рентгенографию органов грудной клетки и брюшной полости на рентгеновском аппарате Prestigen RXI GE по методике, разработанной в НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского [1, 2]. Всего было выполнено 260 рентгенологических исследований грудной клетки, из них 106 – повторных; 289 обзорных исследований брюшной полости, из них 135 – повторных; 106 контрастных исследований ЖКТ, из них 62 исследования с пероральным контрастированием, 5 – с использованием энтерального зонда, 39 исследований – с контрастированием при помощи контрастной клизмы.

УЗИ проводили с использованием аппаратов Logic-500 (GE) и Aspen (Acuson), всего выполнено 526 исследований (из них 372 повторных).

Было выполнено 70 КТ брюшной полости (из них 16 повторных). Исcледование проводили на спиральном компьютерном томографе Hi Speed LX/I, (General Еleсtric, США), с толщиной слоя и шагом томографа 5 мм с исследованием области от базальных отделов легких до остей подвздошных костей, при необходимости с последующей реконструкцией изображений. В 16 случаях, по показаниям, проводили КТ-исследование с пероральным, энтеральным, ректальным и/или внутривенным введением рентгеноконтрастного вещества.

При подозрении на вовлечение в процесс органов средостения и грудной клетки проводили исследование грудной клетки по стандартным методикам исследования легких и средостения.

Учитывая ургентный характер патологии, специальная подготовка кишечника перед лучевыми исследованиями в большинстве случаев не проводилась.

Оценку результатов проводили на основании критериев эффективности, послеоперационной летальности и длительности стационарного лечения. Эффективность метода лучевой диагностики оценивали по чувствительности, т.е. по отношению числа полных совпадений дооперационных диагностических заключений с интраоперационными находками к общему числу проведенных исследований. Срок, проведенный больным в стационаре до и после операции, измеряли часами. Лучевая нагрузка автоматически вычислялась программным обеспечением томографа и рентгеновского аппарата.

Математический анализ проводили с помощью пакета прикладных программ STATISTICA v.6 и программы BIOSTAT [4]. Вычисляли параметры описательной статистики: среднее значение, стандартное отклонение, минимальные и максимальные значения, определяли значимость отклонения распределений от нормального. Для сравнения выборок использовали параметрический критерий t Стьюдента и непараметрический критерий Манна–Уитни. Для качественных признаков вычисляли доли, проценты, вероятности. Сравнение частот проводили с помощью критерия Хи-квадрат и точного критерия Фишера. Значимым считали различие при p<0,05. Дизайн контролируемого проспективного нерандомизированного исследования соответствовал 1б уровню доказательности по критериям Оксфордского центра доказательной медицины [22].

При сопоставлении распределения больных в основной и контрольной группах по полу, возрасту, виду КН, срокам с момента начала заболевания до госпитализации, характеру сопутствующих заболеваний и видам выполненных хирургических вмешательств существенных различий не выявлено (p>0,05 во всех случаях, за исключением подгруппы из 6 больных с динамической КН, поступивших в стационар позже 24 часов с момента начала заболевания; такое различие считается статистически допустимым [4]. Полученные данные свидетельствуют об однородности групп исследования и обосновывают корректность статистической оценки результатов применения предлагаемого протокола обследования больных с КН.

Результаты

Всем 154 больным на дооперационном этапе было проведено обзорное рентгенологическое исследование брюшной полости и грудной клетки (табл. 1). Прямые признаки КН определялись у 57 (37,01%) больных в виде множественных четких тонко- и толстокишечных арок, горизонтальных уровней жидкости. У 56,49% больных при обзорной рентгенографии брюшной полости были выявлены лишь косвенные признаки КН – вздутие отдельных петель тонкой киш- ки, диаметр которых не превышал 2,5 см. В двух случаях в легочных полях определялись признаки метастатического поражения, что косвенно свидетельствовало о наличии КН опухолевого характера. У 10 больных (6,49%) c КН при рентгенологическом обследовании изменений выявлено не было.

Всем больным контрольной группы с целью уточнения локализации и характера КН были проведены рентгеноконтрастные исследования с контрастированием ЖКТ перорально, через энтеральный зонд, и (или) ректально при помощи контрастной клизмы (табл. 2). Прямым рентгенологическим признаком было обнаружение полной остановки продвижения контрастной массы в месте поражения.

Больным из основной группы рентгеноконтрастные исследования не проводились.

УЗИ выполнено всем 154 больным (табл. 3), прямые признаки патологии были обнаружены в 91 наблюдении (59,09%).

КТ-исследование было проведено 54 больным основной группы (табл. 4), в 68% случаев без предварительной подготовки кишечника. Всем больным с КТ-признаками КН опухолевого генеза была также проведена КТ органов грудной полости.

Прямые признаки патологии были обнаружены у 48 больных (88,9%), косвенные признаки патологии – у 4 больных (7,4%). Во всех случаях определялись растянутые газом и жидкостью кишечные петли. Основным признаком, под-

Таблица 1

Результаты рентгенологического исследования больных с различными видами КН

|

Рентгенологические симптомы |

Острая спаечная КН |

Механическая КН опухолевого генеза |

Механическая КН неопухолевого генеза |

Динамическая КН |

Всего (n/%) |

|

Дисковидные ателектазы в легких |

12 |

2 |

1 |

6 |

21/13,6% |

|

Высокое положение диафрагмы |

11 |

4 |

1 |

10 |

26/16,88% |

|

Жидкость в плевральных синусах |

7 |

6 |

5 |

18/11,68% |

|

|

Метастатическое поражение легких |

2 |

2/1,3% |

|||

|

Тонкокишечные арки |

65 |

9 |

8 |

8 |

90/58,44% |

|

Толстокишечные арки |

12 |

15 |

10 |

1 |

38/24,7% |

|

Уровни жидкости в тонкой кишке |

57 |

19 |

18 |

2 |

96/62,33% |

|

Уровни жидкости в толстой кишке |

10 |

10 |

5 |

1 |

26/16,88% |

|

Вздутие отдельных петель тонкой кишки |

15 |

10 |

2 |

2 |

29/18,83% |

|

Локализация вздутых петель справа |

2 |

2/1,3% |

|||

|

Верхняя ½ брюшной полости |

30 |

6 |

4 |

40/25,97% |

|

|

Нижняя ½ брюшной полости |

23 |

17 |

8 |

48/31,16% |

|

|

Ширина просвета петель тонкой кишки до 2 см |

8 |

2 |

4 |

11/7,14% |

|

|

2–4 см |

20 |

18 |

6 |

6 |

50/32,46% |

|

более 4 см |

60 |

15 |

7 |

4 |

86/55,84% |

|

Ширина просвета отделов толстой кишки до 8 см |

30 |

3 |

7 |

2 |

42/27,27% |

|

более 8 см |

6 |

5 |

2 |

13/8,4% |

|

|

Утолщение складок слизистой тонкой кишки |

25 |

5 |

8 |

2 |

77/50% |

|

Утолщение складок слизистой толстой кишки |

9 |

15 |

10 |

1 |

38/24,7% |

|

Отсутствие газа в толстой кишке |

15 |

2 |

5 |

22/14,28% |

|

|

Значительное скопление жидкости и газа в желудке |

10 |

3 |

11 |

24/15,58% |

|

|

Фиксация кишечных петель |

23 |

1 |

24/15,58% |

||

|

Высокое стояние, ограничение подвижности куполов диафрагмы |

3 |

2 |

12 |

17/11,03% |

|

|

Прямые признаки патологии |

33/37% |

18 |

5 |

1 |

57/37,01% |

|

Косвенные признаки патологии |

57 |

6 |

15 |

9 |

87/56,49% |

|

Изменения не выявлены |

4 |

2 |

4 |

10/6,4 % |

|

|

Всего |

90/58,4% |

28/18,18% |

22/14,28% |

14/9,09% |

154/10 % |

|

1 |

. G в У і i В 5 ЕЗ у |

СО |

о м |

1-1 |

о м |

||||||||||||||||

|

5 і _ 8 § " aS-® Е « 1 1 = s ” s |

-о |

ю |

ю |

ю |

СО |

о |

|||||||||||||||

|

І і ” i в 2 ® ° 2 и _ о у G а |

СО |

СО |

СО |

ю |

СО |

СО |

сч |

о |

|||||||||||||

|

и |

тг |

л |

|||||||||||||||||||

|

В Я 5 в G Л и У в с и у |

о м |

о м |

О м |

||||||||||||||||||

|

5 у а « У £ В В 2 |

|||||||||||||||||||||

|

у 8 ^ |

СО |

СО |

СО |

СО |

СО |

СО |

СО |

||||||||||||||

|

и |

1—1 |

сч |

сч |

СО |

1-1 |

СО |

сч |

со |

|||||||||||||

|

5 а і С |

со |

LO |

о м |

о м |

л |

||||||||||||||||

|

g g м 8 В Е е « | О S У |

сч |

сч |

СО |

СО |

сч |

сч |

|||||||||||||||

|

І в м 1 ° 2 |

сч |

сч |

п |

со |

сч |

п |

■л |

п |

сч |

||||||||||||

|

в G и |

8 |

2 |

Г- |

8 |

сч |

сч |

8 |

8 |

8 |

||||||||||||

|

в s о g 2 s ” 5 |

В к нН у g в к й s ано |

8 S S н и д й к в g у § « о в 2 i^l ! = || | Е° U § о « д5 |

к В в К и |

g * S 1 |

І В щ в § U ° и |

о 8 |

І и " Щ S ° я 3 о 8 О 8 и о |

5 В Ш В S а 3 в 2 в в 2 к 8 О и к о о Сц ЕЗ К |

Һ |

В в |

^ к |

в 3 II |

о м |

||||||||

Таблица 3

Результаты УЗИ исследования у больных с различными видами КН

У 16 больных с отрицательными и неспецифическими результатами КТ-исследования, у которых отсутствовали клинические показания к экстренному хирургическому вмешательству, было проведено КТ-исследование с пероральным, энтеральным, ректальным и внутривенным введением контрастных препаратов (табл. 5).

Суммарная лучевая нагрузка (табл. 6) при обследовании по стандартному и предлагаемому протоколам составила 7,04±1,81 и 7,73±2,1 мЗв соответственно. Наибольшей лучевая нагрузка была при обследовании больных с КН опухолевого генеза (8,81±2,1 мЗв в основной и 10,72±3,2 мЗв в контрольной группе). Математически достоверных различий между группами не выявлено.

Результаты лечения больных представлены в таблице 7.

Показатели эффективности различных методов диагностики КН суммированы в табл. 8.

Обсуждение

При сравнении эффективности использованных методов диагностики КН установлено, что наибольшую чувствительность (89%) обеспечивала КТ. Чувствительность УЗИ

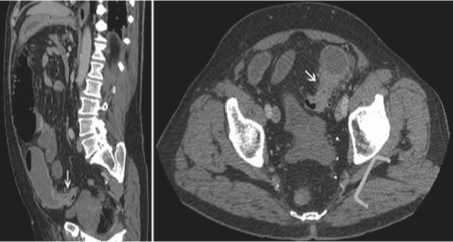

Рис. 1. КН опухолевого генеза. Рак сигмовидной кишки.

Больная П., 88 лет

На компьютерных томограммах в аксиальной и сагиттальной плоскости больного с непроходимостью толстой кишки, определяется участок неравномерного сужения на уровне средней трети сигмовидной кишки с неровными, нечеткими контурами, наличием дополнительного объема в просвете - карциномы составила 60%, затрудняющими визуализацию патологии факторами чаще всего были пневматизация петель кишечника и абдоминальное ожирение. Наименьшей чувствительностью – 37%, характеризовались классические рентгенологические методики без контрастирования – обзорная рентгенография брюшной полости и грудной клетки.

Хотя наши данные подтверждают мнение ряда авторов [3, 13, 19, 23, 24, 29, 30] о низкой чувствительности классического рентгенологического метода в диагностике КН, мы не считаем возможным от него отказаться. Исследование, проведенное у всех больных в срок до 15 мин. с момента поступления в стационар, позволяло исключить (или диагностировать) многие другие виды патологии, а при выявлении прямых признаков КН у больного в тяжелом состоянии делало возможным отказ от продолжения обследования в пользу экстренного хирургического вмешательства. Это же

Таблица 4

Результаты КТ-исследования больных с различными видами КН

|

Название КТ симптомов |

Спаечная КН |

Механическая КН опухолевого генеза |

Механическая КН неопухолевого генеза |

Динамическая КН |

Всего (n/%) |

|

Наличие растянутых газом и жидкостью петель тонкой кишки |

25 |

4 |

6 |

8 |

43/79,62% |

|

Наличие растянутых газом и жидкость петель толстой кишки |

5 |

8 |

3 |

7 |

23/42,59% |

|

Перепад диаметра кишки с формированием транзиторной зоны |

20 |

6 |

5 |

4 |

34/62,96% |

|

Фиксация петель в атипичном месте брюшной полости |

22 |

5 |

2 |

2 |

30/55,55% |

|

Симптом «изолированной петли» |

12 |

3 |

2 |

17/31,48% |

|

|

Симптом «вихря» |

10 |

2 |

1 |

2 |

15/27,77% |

|

Симптом «клюва» |

6 |

2 |

8/14,81% |

||

|

Симптом «серпа» |

4 |

2 |

6/11,11% |

||

|

Наличие дополнительного образования в просвете кишки |

1 |

4 |

5 |

11/20,37% |

|

|

Симптом «тонкокишечных фекалий» |

12 |

2 |

1 |

4 |

19/35,18% |

|

Утолщение стенки кишки |

18 |

8 |

4 |

5 |

34/69,96% |

|

Пневматоз стенки кишки |

6 |

1 |

4 |

9/16,66% |

|

|

Жидкость в брыжейке |

2 |

2 |

5 |

8/14,81% |

|

|

Газ в воротной вене |

4 |

4/7,4% |

|||

|

Свободная жидкость в брюшной полости |

28 |

6 |

2 |

6 |

42/77,77% |

|

Метастазы в легких |

2 |

2/3,7% |

|||

|

Метастатическая лимфоаденопатия средостения. |

1 |

1/1,85% |

|||

|

Прямые признаки патологии |

28 |

8 |

6 |

6 |

48/88,9% |

|

Косвенные признаки патологии |

2 |

1 |

1 |

4/7,4% |

|

|

Изменения не выявлены |

1 |

1 |

2/3,7% |

||

|

Всего |

30/55,56% |

8/14,81% |

8/14,81% |

8/14,81% |

54/100% |

Рис. 2. Спаечная непроходимость тонкой кишки

Больной Т., 27 лет.

Аксиальный КТ – брюшной полости, на котором четко определяются расширенные петли тонкой кишки, с утолщенными стенками, свободной жидкостью между петлями и передней брюшной стенкой (прерывистая стрелка). В правой подвздошной области визуализировалась транзиторная зона, представленная участком сужения, без признаков дополнительного объема в просвете, обусловленная спайкой относится и к УЗИ, затраты времени на которое минимальны при относительно удовлетворительной эффективности.

Общая чувствительность рентгеноконтрастных исследований, относящихся к традиционному рентгенологическому методу (ирригоскопия, энтероклизис, энтероколоно-

Рис. 3. Спаечная КН.

Больной К., 65лет.

Компьютерная томограмма в аксиальной плоскости демонстрирует транзиторную зону, представленную клювовидным сужением просвета петли тощей кишки, фиксированным в атипичном месте, без признаков дополнительного объема в просвете графия с пероральным контрастированием), составила 44%, по сравнению с 89% при использовании КТ. При некоторых видах КН (спаечной, опухолевого генеза) чувствительность КТ с контрастированием достигала 100%. Математически достоверного различия по показателю суммарной лучевой нагрузки между группами не выявлено, у больных с КН опу-

Таблица 5

Виды и результаты КТ-исследований с контрастированием

|

Название КТ-симптомов |

КТ с пероральным контрастированием |

КТ-энтероклизис |

КТ с ректальным контрастированием |

КТ с в/в контрастированием |

||||||||||||

|

Вид КН |

1* |

2* |

3* |

4* |

1 |

2 |

3 |

4 |

1 |

2 |

3 |

4 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

визуализация транзиторной зоны |

2 |

2 |

3 |

1 |

1 |

2 |

1 |

3 |

||||||||

|

Остановка контрастного вещества у препятствия |

2 |

2 |

1 |

|||||||||||||

|

Наличие дополнительного образования в транзиторной зоне: |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|||||||||

|

гетерогенной структуры |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||||||||||

|

однородной структуры |

1 |

|||||||||||||||

|

гиперденсивного |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||||||||||

|

изоденсивного |

2 |

1 |

||||||||||||||

|

гипорденсивного |

2 |

|||||||||||||||

|

Гомогенное контрастирование транзиторной зоны |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|||||||||||

|

Гетерогенное контрастирование транзиторной зоны |

2 |

2 |

2 |

|||||||||||||

|

Локальное равномерное утолщение стенки кишки |

1 |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

2 |

|||||||||

|

Локальное неравномерное утолщение стенки кишки |

2 |

2 |

2 |

|||||||||||||

|

Симптом «мишени» |

2 |

|||||||||||||||

|

Отсутствие контрастирования стенки кишки |

1 |

|||||||||||||||

|

Иньтрамуральное скопление газа |

1 |

3 |

||||||||||||||

|

Скопление газа в воротно-брыжеечных венах |

1 |

2 |

||||||||||||||

|

Инфильтрация жировой клетчатки |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

3 |

||||||||||

|

Симптом «вихря» |

2 |

1 |

1 |

1 |

3 |

|||||||||||

|

Тромбоэмболия сосудов брыжейки |

2 |

|||||||||||||||

|

Гиперемия брыжейки |

1 |

3 |

||||||||||||||

|

Утолщение брюшины |

2 |

2 |

1 |

|||||||||||||

|

Симптом «танга» |

2 |

2 |

1 |

3 |

||||||||||||

|

Асцит |

2 |

3 |

1 |

2 |

||||||||||||

|

Прямые признаки патологии |

2 |

2 |

4 |

6 |

||||||||||||

|

Косвенные признаки патологии |

1 |

1 |

||||||||||||||

|

Всего 16(100%) |

3(18,75%) |

2 (12,5%) |

4 (25%) |

7(43,75%) |

||||||||||||

1* – Спаечная КН, 2*– Механическая КН опухолевого генеза, 3*– Механическая КН неопухолевого генеза, 4* – Динамическая КН холевого генеза лучевая нагрузка при использовании классической рентгенодиагностики оказалась большей (p>0,05 во всех случаях). Полученные данные подтверждают мнение [20, 21, 24–26, 29, 31] о целесообразности использования КТ как основного метода лучевой диагностики КН.

Таблица 6

Сравнительная оценка лучевой нагрузки при обследовании больных основной и контрольной группы

|

Вид кишечной непроходимости |

Основная группа (n=54) Эффективная доза (мЗв) |

Основная группа (n=100) Эффективная доза (мЗв) |

|

Спаечная КН |

6,06±1,02 |

6,03±1,83 |

|

Механическая КН опухолевого генеза |

8,81±2,1 |

10,72±3,2 |

|

Механическая КН неопухолевого генеза |

7,02±1,32 |

7,3±2,2 |

|

Динамическая КН |

6,27±2,8 |

6,88±1,17 |

|

Всего |

7,04±1,81 |

7,73±2,1 |

|

p |

p≥0,05 |

p≥0,05 |

Таблица 7

Результаты лечения больных основной и контрольной группы исследования

В доступной литературе мы не встретили сведений о влиянии способа лучевой диагностики КН на результаты лечения, в частности на послеоперационную летальность и срок пребывания больного в стационаре. В основной группе нашего исследования предоперационный койко-день оказался на 3 часа меньшим, чем в контрольной (p=0,003), а средняя длительность пребывания больного в стационаре – меньшей на 5 суток (p=0,0001). Эти показатели, особенно последний, убедительно свидетельствуют в пользу клинической эффективности предлагаемого алгоритма диагностики КН. Различие между группами по показателю послеоперационной летальности находится на пределе статистической погрешности (p=0,048), но по крайней мере тенденция к снижению летальности при использовании КТ в качестве основного метода лучевой диагностики КН должна быть отмечена.

Заключение

Проведенный сравнительный анализ эффективности классического рентгеновского, рентгеноконтрастных, ультразвукового и компьютерно-томографического методов в диагностике кишечной непроходимости показал высокую эффективность КТ и позволяет рекомендовать его широкое применение как основного метода лучевой диагностики при подозрении на данную патологию.

Таблица 8

Эффективность методов лучевой диагностики у больных с кишечной непроходимостью

|

Методы исследования |

Традиционный рентгенологический |

Традиционный рентгенологический с контрастированием |

УЗИ |

КТ без контрастирования |

КТ с контрастированием |

|

Прямые признаки патологии |

57/37% |

44/44% |

91/60% |

48/89% |

14/87,5% |

|

Косвенные признаки патологии |

87/56% |

44/44% |

46/30% |

4/7% |

2/12,5% |

|

Исследование не информативно |

10/6,5% |

12/12% |

17/11% |

2/3,7% |

– |

|

Всего |

154/100% |

100/65% |

154/100% |

54/100% |

16/30% |

осковскийФургический .урнал

Список литературы Компьютерная томография в диагностике кишечной непроходимости

- Берсенева Э. А. Рентгенологическое исследование при диагностике перитонита: Дис..докт. мед. наук. М., 1984. С. 40-54, 303-364.

- Берсенева Э. А., Щербатенко М. К., Дубров Э. Я., Селина И. Е. Программа лучевой диагностики острой кишечной непроходимости//Материалы гор. науч.-практ. конференции: «Анализ летальности при острой кишечной непроходимости по материалам стационаров г. Москвы». М.: НИИ СП им. Н. В. Склифосовского. 1997. № 114. С. 19-23.

- Булатов Н. Н. Лучевая диагностика обтурационной непроходимости ободочной кишки: Дис.. докт. мед. наук. М., 2003. С. 282.

- Гланц С. «Медико-биологическая статистика»/Пер. с англ. М.: Практика, 1998.

- Демерчан Е.А. Особенности диагностики и тактики при толстокишечной непроходимости//Общая и неотложная хирургия. Киев: Здоровья. 2003. Вып. 22. С. 32-35.

- Кармазановский Г. Г., Федоров В. Д., Шипулева И. В. Спиральная компьютерная томография в хирургической практике. М.: Русский врач, 2000. С. 151.

- Козлова Ю.А., Мумладзе Р. Б., Олимпиев М. Ю. Роль рентгеновской компьютерной томографии в диагностике кишечной непроходимости//Анналы хирургии. 2013. № 4. С. 5-11.

- Королюк И. П., Поляруш Н. Ф. Современные рентгеноконтрастные методы исследования в диагностике спаечной деформации тонкой кишки//Мед. виз. 2005. №2. С. 73-78.

- Кузнецов Н. А., Родоман Г. В., Харитонов С. В. Новые возможности в диагностике острой кишечной непроходимости.//Сб. научных трудов к 60-летию ГКБ №13: «Актуальные вопросы практической медицины». M.: РГМУ, 2007. С. 96-10.

- Кушнеров А. И. Ультразвуковое исследование в диагностике тонкокишечной непроходимости//Новости лучевой диагностики. 2002. № 1-2. С. 32-34.

- Кушнеров А. И. Возможности ультразвуковой диагностики рака толстой кишки//Здравоохранение. 1996. №12. С. 34-36.

- Маринчек Б., Донделиджер Р. Ф. Неотложная радиология: травматические неотложные состояния/Пер. с англ. Аншелеса А.А., Лядова В.К., Лядовой С.В., под ред. проф. Синицина В. Е. М.: Видар-М, 2008. С. 35-42.

- Маринчек Б., Донделиджер Р. Ф. Неотложная радиология: нетравматические неотложные состояния/Пер. с англ. Вертячих Н.Г., Синицина В.Е., под ред. проф. Синицина В.Е. М.: Видар-М, 2009. С. 173-206 с.

- Портной Л.М. Место современной традиционной рентгенологии в диагностике опухолей толстой кишки. Метод. пособие для врачей. М., 2000. 48 с.

- Тихонова Л.В., Новиков Ю.Г. Профилактика «синдрома включения» при странгуляционной кишечной непроходимости//Тез. докл. Пленума комис. АМН СССР и Всесоюз. конф. по неот-лож. хирургии: Острые хирургические заболевания брюшной полости. Ростов на Дону, 1991. С. 144-147.

- Топузов Э. Г. Рак толстой кишки, осложненный кишечной непроходимостью. Дис..докт. мед. наук. М., 1990. 311 с.

- Тотиков В. З, Калицова М. В., Амриллаева В. М. Лечебно -диагностическая программа при острой спаечной обтурационной тонкокишечной непроходимости//Хирургия. 2006. №2. С. 38-43.

- Щербатенко М.К., Берсенева Э.А., Дубров Э.Я., Селина И.Е., Нестерова Е. А. Рентгеноультразвуковая диагностика тонкокишечной непроходимости//Визуализация в клинике. 1999. С. 111-312.

- Негребов М.Г., Ачкасов Е.Е., Александров Л.В., Ба М.Р. Эволюция подходов к классификационным критериям кишечной непроходимости//Хирургическая практика. 2013. № 1. С. 24-29.

- Balthazar E.J., George W. Holmes lecture: CT of small bowel obstruction//AJR. 1994. Vol. 162. P. 255-261.

- Balthazar E.J., Megibow A.J., Hulnik. D., Naidich D.P. Carcinoma of the colon: detection and preoperative staging by CT//AJR. 1988. Vol. 150. P. 301-306.

- Caoili E.M., Paulson E.K. CT of small-bowel obstruction: another perspective using multiplanar reformations//AJR. 2000. Vol. 174. P. 993-998.

- Centre for Evidence-based Medicine at the University of Oxford. http://www.cebm.net/index.aspx?o=1025, дата обращения 10.03.2013.

- Chiorean M.V., Sandrasegaran K., Saxena R., Maglinte D.D., Nakeeb A., Johnson C.S. Correlation of CT enteroclysis with surgical pathology in Crohn's disease//Am. J. Gastroenterol. 2007. Vol. 102 (11). P. 2541-2550.

- Delabrousse E., Lubrano J., Claude V., Kastler A. Small-Bowel Obstruction from Adhesive Bands and Matted Adhesions: CT Differentiation//AJR. 2010. Vol. 194. P. 957-963.

- Furukawa A., Kanasaki S., Kono N. et al. CT Diagnosis of Acute Mesenteric Ischemia from Various Causes//AJR. 2009. Vol. 192. P. 408-416.

- Kyung Mi Jang, Kwangseon Min, Min Jeong Kim, Sung Hye Koh, Eui Yong Jeon, In-Gyu Kim, and Dongil Choi. Diagnostic Performance of CT in the Detection of Intestinal Ischemia Associated With Small-Bowe Obstruction Using Maximal Attenuation of Region of Interest//AJR. 2010. Vol. 194. P. 957-963.

- Lazarus D.E., Slywotsky C., Bennett G.L., Megibow A.J., Macari M. Frequency and relevance of the "small-bowel feces" sign on CT in patients with small-bowel obstruction//AJR. 2004. Vol. 183. P. 1361-1366.

- Lim J.H. Intestinal obstruction./In: Maconi G., Porro G.B., eds. Ultrasound of the gastrointestinal tract. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2007. P. 27-34.

- Maglinte D.D., Howard T.J., Lillemoe K.D., Sandrasegaran K., Rex D.K. Small-bowel obstruction: state-of-the-art imaging and its role in clinical management//Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2008. № 6(2). P. 130-139.

- Megibow A. J., Balthazar E.J., Cho K. G., Birnbaum B. A., Noz M. E. Bowel obstruction: evaluation with CT//Radiology. 1991. Vol. 180. P. 313-318.

- Rea J.D., Lockharet M. E., Yarbrough D. E., Leeth R. R., Bledsoe S. E., Clements R. H. Approach to management of intussusception in adults: a new paradigm in the computed tomography era//Am. Surg. 2007. Vol. 73. P. 1098-1105.

- Zalcman M., Sy M., Donckier V., Closset J., Gansbeke D.V. Helical CT signs in the diagnosis of intestinal ischemia in small-bowel obstruction//AJR. 2000. Vol. 175. P. 1601-1607.