Компьютерное моделирование колебаний шестимассовой системы с тремя степенями свободы

Автор: Егодуров Г.С., Дамдинов Т.А.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 4 (35), 2011 года.

Бесплатный доступ

Предложена математическая модель движения батанного механизма с учетом упругости звеньев как шестимассовой системы с тремя степенями свободы. Полученные дифференциальные уравнения с переменными коэффициентами позволяют более полно исследовать кинематику и динамику батанного механизма в течение всего цикла работы.

Математическая модель, батанный механизм, шестимассовая система, ткацкий станок, коленчатый вал, метод начальных параметров, амплитуда колебания

Короткий адрес: https://sciup.org/142142415

IDR: 142142415 | УДК: 620.10

Текст научной статьи Компьютерное моделирование колебаний шестимассовой системы с тремя степенями свободы

При исследовании динамики батанного механизма ткацких станков при абсолютно жестких звеньях не удается обьяснить экспериментально установленные факты – различную нагруженность шатунов в установившемся движении, а также различное нагружение замочных пружин при ударе батана в замки.

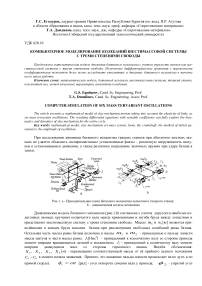

Рис.1. a - Принципиальная схема батанного механизма челночного ткацкого станка; b – динамическая модель механизма

Динамическая модель батанного механизма (рис.1,b) составлена с учетом упругости наиболее податливых звеньев: кручения коленчатого вала между кривошипами и изгиба бруса между лопастями и представляет шестимассовую систему с тремя степенями свободы. Массы m и m [кг] являются приведёнными к концам бруса массами батана при рассмотрении свободных колебаний рамы батана. Остальная часть массы рамы батана включена в массы m1 и m2 - приведенные к пальцу лопасти массы шатуна и части массы рамы. J1[Нмс2] – приведенный к коленчатому валу со стороны привода момент инерции вращающихся деталей и механизмов; J2 – приведенный к коленчатому валу момент инерции движущихся масс со стороны тормозного шкива. Введём обозначения: X , X , X , X [м] - перемещение соответствующей массы от её крайнего заднего положения C C в момент начала движения. Принято, что движение пальца лопасти происходит не по дуге, а по прямой (хорде). ф1 = соt [рад] - угол поворота сечения вала у привода; - упругий угол поворота правого кривошипа (тормозного шкива) относительно левого за счет упругости коленчатого вала; C2 [Нм/рад] – коэффициент крутильной жесткости коленчатого вала между кривошипами; R – радиус кривошипа; l – длина шатуна; L – пролет бруса батана; L1 – длина консоли бруса батана. Координата t и любые три из принятых пяти координат масс расчетной схемы могут рассматриваться как её обобщённые координаты.

Составим уравнения движения приведённых масс расчётной схемы (рис. 1). Перемещение массы m1 от её крайнего заднего положения определяется соотношением [I].

R 2

X R 1 cos t sin 2 t .

1 2 l

Перемещение массы m 2 с учётом упругости коленчатого вала находится следующим образом:

R 2

X R (1 cos( t ) sin2 ( t )) R (1 cos t cos ) R sin t sin

R 2

(1 cos 2 t cos 2 sin 2 t sin 2) .

При малых величинах упругих углов поворота: cos 2 1 , sin

Тогда

R2

(рис. 2 a ).

X R(1 cos t) sin2 t (Rsin t sin 2 t).

Рассмотрим движение правой массы коленчатого вала с моментом инерции J

Уравнение движения этой массы имеет вид:

C

<»2 -+- "72 ^

J 2

Скручивающий момент коленчатого вала

1 M 0.

J 2 2

тырехзвенник (рис. 2с) на основании принципа возможных перемещений:

М 2 выражается через реакцию А 2 бруса батана на че-

M 2 A 2

R 2

R sin t sin 2 t .

2 l

Реакция А 2 находится из условия равновесия бруса батана, загруженного инерционными силами (рис. 2b):

L m 2 x 2 1 m 3 x 3

L

1 1 mx

L

Подставляя (4) и (5) в выражение (3), получим уравнение движения правой массы коленчатого вала с моментом инерции J (рис. 2 a ):

C

Фг-^Фг-

J 2

m Lm

2 x 1 3 x

J 2 LJ 3

1 L 1

L

m 4

4 J 2

R 2

R sin t sin 2 t 0.

2 l

Рис.2. Расчетные схемы коленчатого вала и бруса батана

Для составления уравнения движения масс m и m4 рассмотрим рисунок 2b. Прогиб x консоли в сечении ^^3 под действием инерционных сил ^m^х3 и ^т^ х^ определяется следующим выражением:

x 3 3

m 4 x 4

и x принимаются положительными, и единич-

Показанные на рисунке 2b прогибы x ные силы направлены вдоль этих прогибов. Из геометрических соотношений имеем:

L x3 x1 x3 x1 x2

Приравнивая эти выражения, получаем уравнение движения массы

" з

33 m 3

34 m 4

33 m 3

L 1 L 33 m 3

x 2

m 3 :

1 L 1

L x 0

33 m 3

И аналогично для массы m

4 :

4 x 4

44 m 4

5 43 m 3 „

44 m 4

L 1

Lx 44 m 4

L 1

Lx 0

44 m 4

После преобразования выражений (6), (7) и (8) с учетом (1) и (2), и обозначив постоянные коэффициенты одной буквой, получаем следующую систему дифференциальных уравнений, описывающих движения масс расчетной схемы механизма [3]:

1 A

R 2

2 l

sin 2 t

R 2

2 A R cos t cos 2 t

R 2

R sin t sin 2 t

2 l 2

2 R 2

B A 2 R sin t

l

R 2

sin 2 t R sin t sin 2 t

2 l

R 2

D R sin t sin2 t

2 l

R 2

E R sin t sin2 t

2 l

R 2

F R sin t sin

2 l

2 R

R sin t sin

2 l

x 3

H R 1 cos t

R sin 2 t

2 l

R 2

R sin t sin 2 t

2 l

A 2

X3 + K • x3

R 2

R cos t cos 2 t

R sin t

R 2

sin 2 t

2 l

M x N R sin t sin 2 t P

2 l

X, + Q x, sS-x. tT • R -sinC1 1 > sinC- tot -Ф-, = W-

4 43 2

2 l

R 1 cos t

R sin t

2 l

R 1 cos t

R sin2 t

2 l

Начальные условия:

v i = ^2^= Фг\ ---

v3 = x. 0

v 5 = x 4 ^

V co

( 2-тгх x

V /

( 2-tt x 4 ----

V cd

v 2 = Фг <^= Фг

v 4 = X 3<

v 6 = x 4 <

2 • л

V CD . (2-tc x

V ^ . . (2-tt x 4 ----

V CD

где v 1, v 3, v 5, v 2, v4 v6 - соответственно обобщенная координата и обобщенная скорость в момент, принимаемый за начало отсчета времени t , т. е. начальные условия установившегося движения. Чтобы начать решение системы (9), надо сначала найти численные значения начальных условий (10), без этого компьютер не сдвинется с первого шага.

Введя новые неизвестные функции по формуле

У 1 = Ф 2 У 2 = Ф1 У 3 = x 3

У 4 = X 3 У 5 = x 4 У 6 = X 4

получаем систему уравнений, имеющую нормальную форму Коши:

t = 1

-

У 1 = У 2

-

У 2= - a i ( t ) У 1 - a 2( t ) У 2 aa 3( t ) У 3 - a 4( t ) У 5 + b i ( t )

-

У 3 = У 4

У 4 =a 5( t ) У 1 - a 6 У 3 + a 7 У 5 + b 2( t )

-

У 5 = У 6

У 6 = “ a 8( t ) У 1 + a 9 У 3 - a 10 У 5 + Ь 3( t )

которая в матричной форме имеет вид:

—у + aCy = b , dt

где Y — [^2, ^2’ x3, *x3’ x4’ ^x4] "" [У1, У2’ У3, У4, У5’ У6] - вектор состояния (вектор искомых функций);

|

A ( t ) = |

" 0 1 — a , ( t ) — a 2 ( t ) 0 0 a 5 ( t ) 0 |

00 a 3( t ) 0 01 a 6 0 |

0 - a 4 ( t ) 0 a |

0" 0 0 0 |

-матрица переменных коэффициен- |

|

0 0 |

00 |

0 |

1 |

||

|

a 8 ( t ) 0 |

a 0 |

— a10 |

0 |

||

|

тов (в частности а 6 , а 7 , |

а 9 и а 10 - постоянные); |

||||

|

b = [0, b 1 ( t ), 0, b 2( t ), |

0, b 3 ( t )] " |

- вектор правых частей. |

|||

Коэффициенты ai в матрице A(t) получены из системы (9) при переводе ее в форму Коши и имеют следующие выражения:

2 R 2

BAсо 2 R sin Со t sin

R

R sin <0 t sin 2 • со t

2 l

R 2

+ D R sin Со t sin

2l a1 (t)

R

R sin Со t sin

2 l

R 2

1+ A ( R sin СОt sin 2 соt )2

;

R2

2 СОA ( R cos соt cos2 соt )( R sin соt sin 2 соt )

a (t) l2

a2(t)

1 A ( R sin t sin 2 t )2

R 2

G R sin Со t R sin 2 • со t 2 l

; a ( t ) 2

1 A ( R sin t sin 2 t )2

R 2

F R sin Со t sin 2 • со t

2l a4(t) 2 ;

1+ A ( R sin соt sin 2 соt )2

2 А

R 2

a ( t ) N R sin Со t sin

5 2 l

; a K ; a M ;

a ( t ) T R sin с^ t sin 2 •соt ;

2 l

;

a 9 S ; a 10 Q ;

b ( t ) H R 1 cos () t

^> R sin2

2 l

2 l

+A со 2 R cos Со t cos 2 • СО t R sin Со t sin 2 • соt ;

I 2-/

\ \ L

l

R 2 R 2

b ( t ) P ( R 1 cos <) t sin 2<) t ; b 3( t ) W ( R 1 cos с t sin 2<) t

Соответствующая системе (4) однородная система в векторной форме:

dY 0 + A Y 0 0

dt

Для нахождения общего решения уравнения (12) необходимо найти какое-нибудь частное решение неоднородного уравнения (12) и общее решение соответствующей однородной системы (13). Частное решение уравнения (12) найдем при однородных начальных условиях [5].

Для построения общего решения однородной системы необходимо знать фундаментальную систему частных решений, которая определяется начальными условиями так, чтобы фундаментальная матрица однородной системы [5], соответствующей системе (12), обращалась при t = 0 в единичную матрицу.

Общее решение неоднородного уравнения (12) имеет вид [4]:

где K t - фундаментальная матрица решений однородного уравнения (13); V - вектор произвольных постоянных; Y 0 t - частное решение неоднородного уравнения (12).

Фундаментальную матрицу K t можно получить из однородного уравнения (13), решая его шесть раз при следующих начальных условиях:

Y 1 0 1, 0, 0, 0, 0, 0

Y 2 0, 1, 0,

0, 0, 0

Y 0 = <0, 0, 1, 0, 0, 0

Y 4 0, 0, 0, 1, 0, 0

Y 0 = <0, 0, 0,

0, 1, 0

Y 60 = <0, 0, 0, 0, 0, 1

Каждое из решений Y 0 t

i 1, 2, ..,6 ,

удовлетворяющее этим начальным условиям,

есть столбец матрицы K t , поэтому матрица K t при t 0 является единичной.

Частное решение неоднородного уравнения (12) получаем, решая его при однородных (нулевых) начальных условиях

Y0 t0 0, 0, 0, 0, 0,0

Тогда, используя граничные условия (10), получаем для нахождения компонентов вектора произвольных постоянных V v , v , v , v , v v систему линейных алгебраических уравнений, которая имеет единственное решение, так как детерминант системы отличен от нуля:

v1 vi Y1 i i1

v2 vi Y2i i1

v6 vi i1

Определив v 0, 0.076796, 0.037819, 0.000014, 0.037682, 0.000007 T найдем решение уравнения (12), соответствующее установившемуся режиму движения. Задача решена методом начальных параметров [4,5] при следующих значениях приведенных к брусу масс, совершающих возвратно-поступательное прямолинейное движение и приведенных к коленчатому валу моментов инерции вращающихся деталей и механизмов для станка типа АТ-120-7:

A 284 1

м

В 20.9 104 1

с 2

D 94 10 4 1

м 2 с 2

Е 607 10 4 1

м 2 с 2

F 439 104

м

22 с

G 242 104 1

мс

K 145 103 1

c 2

? 1

M 463 102

c 2

N 119 10 3

1 c 2

P 985 102 1

c

Q 145 103 1

_ 7 1

S 465 10 2

c 2

T 207 103

c

W 98510

c

l 0.271 м

R 0.0104 м

R 0.0208 м

l

2 R 0.0416 м

I

m 3 m 4 0.206 кг

n 250 об мин

На рисунке 3 представлены кривые изменения перемещения, скорости и ускорения батана в про-затем повторяется в следующих интервалах времени:

Рис. 3. Кривые перемещений, скоростей и ускорений батана станка АТ-120-7: a-кривые движения диска 2 с приведенным к коленчатому валу моментом инерции J 2 ; b - кривые движения приведенных масс

m 1 ... m 4 .

На рисунке 3а представлены кривые движения диска 2 коленчатого вала с моментом инерции J . В установившемся движении батанного механизма диск 2 совершает крутильные колебания, обусловленные наличием в кинематической цепи передачи упругого элемента. Амплитуда колебания составляет 0.0037 рад . Эта величина мала и вряд ли может повлиять на законы движения массы m2 . Но скорость ф2 достигает заметной величины 0.24.1 . Что касается ускорения, то его амплитуда достаточ-c но большая ^^ = 15.4.—. Результаты расчета законов движения масс mx, m2,m3 и m4 , выпол- c2

ненные с учетом упругости звеньев, показывают, что они незначительно отличаются от "идеальных"

законов движения массы m1 (см. рис. 3b). Это связано с тем, что жесткость упругих звеньев достаточ- но большая и мала угловая скорость движения ведущего звена.

Основной целью исследования установившегося режима движения батанного механизма является определение параметров движения механизма в момент начала удара в замки. В результате исследования (рис.2) получены начальные условия для уравнений, описывающих процесс удара батана в замки:

ф 1 =1.9198 рад фх = 22.2™ ф 2 -0.000758 рад ф2 = -0.210545-1

сс x3 =0.09152517- м = 2.0822885- м х4 =0.09122525 -м ;х4 =2.0208894- м сс

Отметим еще одно обстоятельство. В результате проведенной работы была отработана методика и получена программа решения на ЭВМ системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами [6], описывающих движение батанного механизма с учетом упругости звеньев. Решение этой системы позволяет более полно исследовать кинематику и динамику батанного механизма в течение всего цикла работы.