Компьютерное моделирование системы "кость - гибридный фиксатор" для остеосинтеза переломов проксимального отдела плечевой кости и результаты численных задач по основным нагрузкам

Автор: Кауц О.А., Барабаш А.П., Барабаш Ю.А., Гражданов К.А., Русанов А.Г., Иванов Д.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Дерматовенерология

Статья в выпуске: 3 т.13, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить показатели напряженно-деформированного состояния биомеханической системы «кость — гибридный фиксатор» при переломах проксимального отдела плечевой кости. Материал и методы. Произведено изучение жесткости фиксации околосуставного перелома (тип 11АЗ по AO/ASIF) путем нагружения тремя типами нагрузок: осевой (200 Н), поперечной (30 Н) и скручивающей (5 Н*м) и автоматизированное проектирование в программе SolidWorks с последующим изучением напряженно-деформированного состояния системы «кость — фиксатор». Результаты. При исследовании стабильности системы «кость — фиксатор» выявлено, что новое устройство для остеосинтеза переломов проксимального отдела плечевой кости при рассмотренных нагрузках не разрушается, максимальные перемещения костных отломков и максимальные эквивалентные напряжения в них наблюдаются при скручивающей нагрузке и составляют 1,6 мм и 152 МПа соответственно. Заключение. Использование гибридных устройств для остеосинтеза околосуставных переломов плечевой кости позволяют осуществлять малотравматичную фиксацию с последующей ранней функцией поврежденного сегмента.

Биомеханика, гибридный фиксатор, моделирование, околосуставной перелом, остеосинтез, плечевая кость

Короткий адрес: https://sciup.org/14918539

IDR: 14918539

Текст научной статьи Компьютерное моделирование системы "кость - гибридный фиксатор" для остеосинтеза переломов проксимального отдела плечевой кости и результаты численных задач по основным нагрузкам

достигающей 4-7% от общего числа переломов конечностей и 80% в структуре переломов плечевой кости. Переломы проксимального отдела плечевой кости в большинстве случаев встречаются в пожилом и старческом возрасте даже при незначительной травме, что обусловлено возрастными изменениями плотности костной ткани, заключающимися в разви- тии выраженной остеопении и остеопороза. Данные переломы в 60% случаев приводят к значительному ограничению функции верхней конечности из-за развития тугоподвижности плечевого сустава, несмотря на применение современных методов лечения [1, 2].

В настоящее время значительно расширились показания к применению хирургических методов лечения, включающих чрескостный, накостный или интрамедуллярный остеосинтез переломов проксимального отдела плеча, что способствовало совершенствованию оперативной техники и увеличению потребности клиницистов в разработке новых метал-лофиксаторов, конструктивные особенности которых учитывают анатомию плечевой кости и типы возникающих переломов [3].

Одним из наиболее применяемых видов остеосинтеза является накостный, который позволяет достичь хорошей репозиции и желаемой фиксации перелома на весь период консолидации. Однако применение данных методик ограничивается их высокой травматичностью за счет обширного рассечения мягких тканей, возникновением циркуляторных расстройств, повышающих риск развития асептического некроза головки плечевой кости и глубоких нагноений, а также необходимостью повторного хирургического вмешательства для извлечения металлоконструкции. Достоинствами чрескостного остеосинтеза являются малая инвазивность операции и упрощение технологии установки металлофиксато-ра, что делает возможным его применение у лиц с тяжелой сопутствующей патологией. Наряду с этим выполнение репозиции отломков закрытым способом далеко не всегда дает возможность достичь удовлетворительных результатов, а применяемые аппараты внешней фиксации являются громоздкими, вызывают ограничение движений в смежных суставах, повышают риск возникновения инфекционновоспалительных осложнений в зоне проведения спиц и стержней, а также требуют постоянного тщательного туалета [4, 5].

Применение блокирующего интрамедуллярного остеосинтеза позволяет при минимальной инвазив-ности добиться значительной прочности фиксации перелома и ранней активизации больных, что особенно значимо для больных пожилого и старческого возраста. Однако интрамедуллярный остеосинтез при околосуставном переломе плечевой кости применяется в основном для фиксации двухфрагментарных переломов, использование же его при оскольчатых переломах не позволяет обеспечить необходимую стабильность [6].

Улучшение исходов хирургического лечения травм проксимального отдела плеча видится нам в совершенствовании методики накостного остеосинтеза с изменением конструктивных особенностей металлоконструкций, которые должны обеспечить достаточную прочность фиксации отломков перелома при малой инвазивности оперативного вмешательства, что позволит проводить его больным, в том числе пожилого и старческого возраста.

Цель: изучить показатели напряженно-деформированного состояния биомеханической системы «кость — гибридный фиксатор» при переломах проксимального отдела плечевой кости.

Материал и методы. После изучения литературных данных о погружной фиксации переломов проксимального отдела плечевой кости нами разработано устройство для остеосинтеза переломов проксимального отдела плечевой кости [7], которое объединило положительные стороны, нивелировало некоторые недостатки накостных и интрамедуллярных фиксаторов и было отнесено к категории гибридных. Перед проектированием устройства нами проанализированы рентгенограммы и КТ-сканы десяти неповрежденных сегментов проксимальных отделов плечевой кости (до нижней трети). Опираясь на полученные цифровые данные, мы выбрали размеры отдельных частей устройства, места и протяженность изгибов, а также расположение и углы введения фиксирующих элементов в кость.

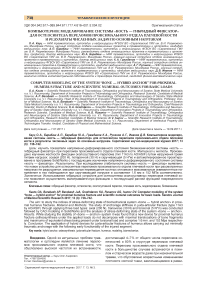

Устройство для остеосинтеза переломов проксимального отдела плечевой кости состоит из накостной части (1) в виде пластины в форме равнобедренного треугольника, обращенного основанием вверх, а вершиной переходящего в интрамедуллярную часть в виде волнообразно изогнутого стержня с прямоугольным сечением (рис. 1). Накостная часть устройства фиксируется к плечевой кости четырьмя винтами, введенными в проксимальный отдел плечевой кости; интрамедуллярная часть устройства блокируется в канале плечевой кости двумя винтами, введенными в диафиз плеча до упора в стержень. Основание треугольника (2) шириной 30 мм желобовато изогнуто в сагиттальной плоскости, повторяет контур головки и шейки плечевой кости. Накостная пластина на протяжении 30 мм от основания треугольника имеет дугообразный изгиб (3) кнаружи (15 ° ) во фронтальной плоскости, выпрямляясь на протяжении 10 мм до места перехода в интрамедуллярную часть, и снабжена четырьмя отверстиями (4) с внутренней резьбой для введения фиксирующих винтов (5) , веерообразно расходящихся во фронтальной и сагиттальной плоскостях под определенными углами. Интрамедуллярная часть (6) имеет ширину 5 мм, высоту 3 мм и протяженность 80 мм. Интрамедуллярная часть имеет по наружной поверхности треугольную борозду (7) на всем протяжении, а также 2 изгиба (8, 9). Длина устройства подобрана нами таким образом, что интрамедуллярная часть конструкции, введенная в полость плечевой кости, не достигает места входа артерии, питающей плечевую кость, отверстие которой более чем в 85% случаев располагается ниже середины диафиза.

Треугольная борозда, располагающаяся по наружной поверхности интрамедуллярной части устройства, предназначена для упора блокирующих винтов (10) , которые вводятся под контролем электронно-оптического преобразователя, упираясь в ос-

Рис. 1. Внешний вид устройства для остеосинтеза переломов проксимального отдела плечевой кости: А — вид спереди; Б — вид сбоку нование верхнего изгиба и верхушку второго изгиба. Таким образом, обеспечивается не менее четырех точек фиксации интрамедуллярной части устройства в костномозговом канале (первая точка на уровне введения стержня в канал кости, вторая на уровне контакта верхушки первого изгиба к внутреннему кортикальному слою, третья при упоре фиксирующего винта в основание первого изгиба на наружном кортикальном слое, четвертая на уровне дистального конца стержня по внутреннему кортикальному слою при упоре фиксирующего винта в верхушку нижнего изгиба конструкции). Ведение двух фиксирующих винтов с упором в основание и верхушку изгибов интрамедуллярной части конструкции вызывает упругонапряженное состояние в системе «кость — гибридный фиксатор», обеспечивая прочную фиксацию отломков плечевой кости за счет встречно-боковой компрессии отломков. Техническим результатом создания предлагаемого устройства для остеосинтеза переломов проксимального отдела плечевой кости было обеспечение достаточной прочности фиксации околосуставных переломов проксимального отдела плечевой кости при малой травматичности оперативного вмешательства.

Изучено напряженно-деформированного состояния системы «кость — гибридный фиксатор» при трех типах нагрузок. При моделировании принималось, что гибридные фиксаторы выполнены из нержавеющей стали, модуль Юнга которой составляет 1,93∙1011 Па, а коэффициент Пуассона 0,33. Диапазон величин модулей упругости кости был значительным, что обусловлено различиями в методиках исследования, способах подготовки экспериментальных образцов. Механические параметры трабекулярного и кортикального слоев основаны на данных литературы: модуль Юнга трабекулярной кости считали на 20-30% ниже, чем у кортикальной кости: для трабекулярного слоя 1,2∙1010Па, для кортикального 1,8∙1010Па, коэффициент Пуассона обоих слоев 0,3 [8, 9]. Материалы гибридных фиксаторов и кости считали изотропными идеально-упругими. При вычислениях учитывали большие деформации, возникающие в кости и в ги-

Рис. 2. Трехмерные геометрические модели: А — гибридной пластины; Б — системы «плечевая кость — фиксатор»

бридных фиксаторах, т.е. постановка задачи включала геометрическую нелинейность.

Численные расчеты осуществляли в системе Ansys (ANSYS, Inc.) 18.0 в среде Workbench. Решали статические задачи теории упругости при нагружении систем «кость — гибридный фиксатор» тремя типами нагрузок: осевой (200 Н), поперечной (30 Н) и скручивающей (5 Н*м), прикладываемых к головке плечевой кости, дистальный конец которой жестко закрепляли. При постановке и решении статических задач о взаимодействии костных отломков и гибридных фиксаторов учитывали их контактное взаимодействие без трения. Между блокирующими винтами и костными отломками задавали контакт типа «bonded», исключающий их взаимное перемещение и скольжение.

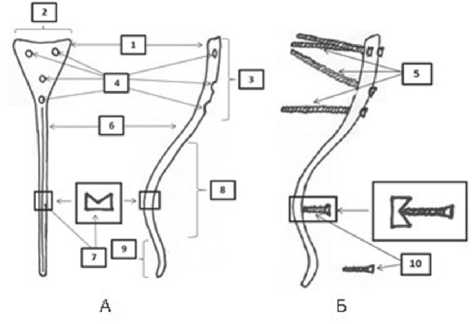

Трехмерная модель оригинального гибридного устройства построена на основе чертежей и текстового описания в системе автоматизированного проектирования SolidWorks. (рис. 2 А).

На следующем этапе работы на основе анализа данных компьютерной томографии создана трехмерная модель плечевой кости. В специализированной

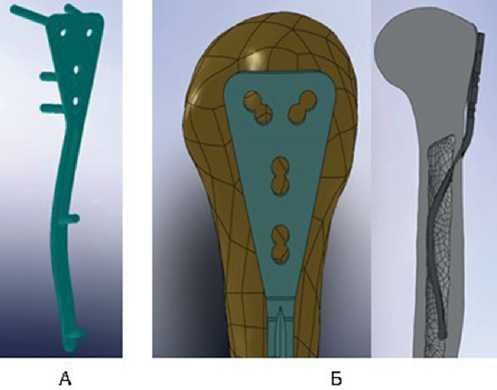

Рис. 3. Напряженно-деформированное состояние системы «кость — гибридный фиксатор»: перемещения костных отломков при осевой (А); поперечной (Б); скручивающей (В) нагрузке

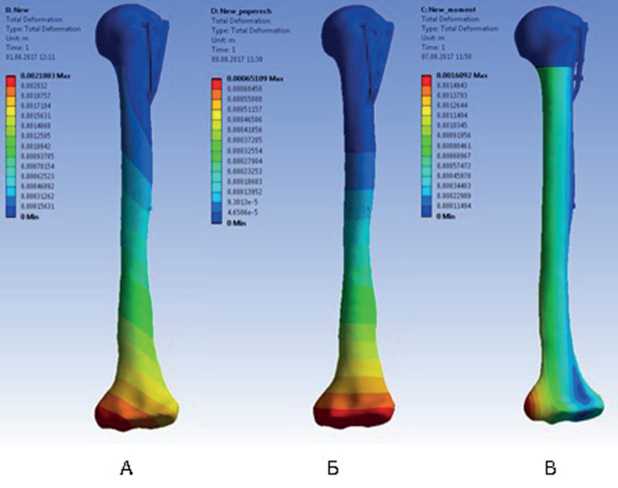

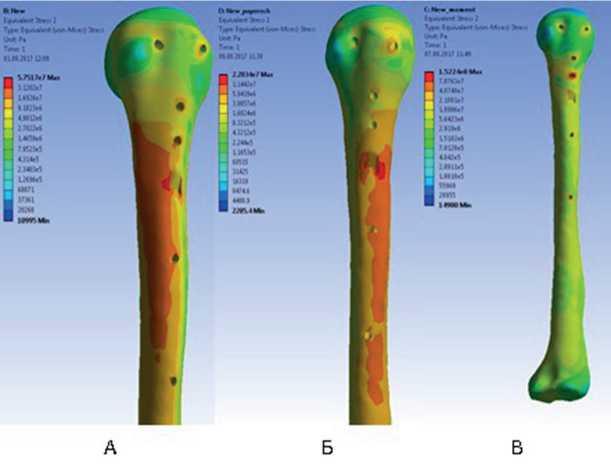

Рис. 4. Демонстрация зон максимальных эквивалентных напряжений по Мизесу в костных отломках при осевой (А); поперечной (Б); скручивающей (В) нагрузке

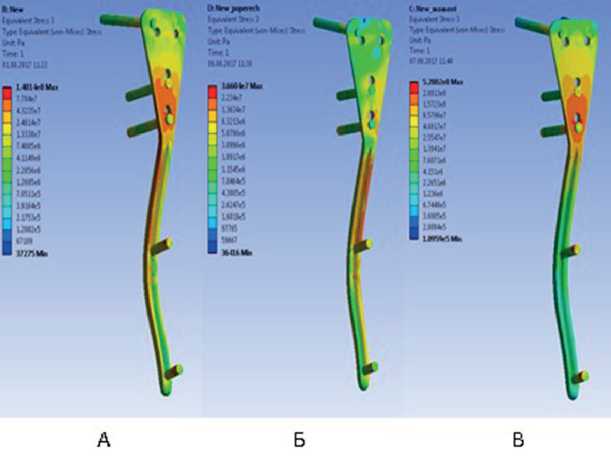

Рис. 5. Демонстрация зон максимальных эквивалентных напряжений по Мизесу в гибридном фиксаторе при осевой (А); поперечной (Б); скручивающей (В) нагрузке

системе Mimics обрабатывали срезы компьютерной томограммы, далее в системе SolidWorks совмещали трехмерные модели кости и гибридного фиксатора. При моделировании рассматривали околосуставной перелом (рис. 2 Б). Костные отломки показаны разными цветами (зеленый и желтый).

Результаты. Выполнено компьютерное биомеханическое конечно-элементное моделирование напряженно-деформированного состояния системы «плечевая кость — гибридный фиксатор» под действием трех типов нагрузок (рис. 3). Максимальные перемещения костных отломков при осевой нагрузке в 200 Н составили 2,2 мм, при поперечной (30 Н) 0,6 мм, при скручивающей (5 Н*м) 1,6 мм.

Максимальные эквивалентные напряжения по Мизесу в костных отломках при осевой, поперечной и скручивающей нагрузке составили соответственно 57; 22 и 152 МПа (рис. 4).

Максимальные эквивалентные напряжения по Мизесу в гибридном фиксаторе при осевой, поперечной и скручивающей нагрузке были равны 140; 37 и 530 МПа соответственно (рис. 5).

Обсуждение. Проанализировав полученные в результате компьютерного трехмерного моделирования и изучения стабильности системы «кость — гибридный фиксатор» данные, выявили, что новое устройство для остеосинтеза переломов проксимального отдела плечевой кости при рассмотренных нагрузках не разрушается, так как наибольшие напряжения в нем ниже минимального предела прочности медицинской нержавеющей стали марки 304, составляющего 540 МПа (стандарты ASTM F138 и ASTM F2181) [10]. Максимальные перемещения костных отломков и максимальные эквивалентные напряжения в них наблюдаются при скручивающей нагрузке и составляют 1,6 мм и 152 МПа соответственно.

Технологические особенности изготовления интрамедуллярной части устройства, обеспечивающие ее введение в костномозговой канал плечевой кости, не достигая зоны входа артерии, питающей плечевую кость, отверстие которой в 85% наблюдений находится ниже середины тела, позволяют уменьшить вероятность интраоперационной травмы внутрикостно расположенных сосудов. Наличие анатомически обусловленных технологических изгибов интрамедуллярной части металлоконструкции определяет упругонапряженное состояние в системе «кость — гибридный фиксатор», обеспечивая надежную фиксацию отломков перелома плечевой кости за счет обеспечения встречно-боковой компрессии.

Выводы:

-

1. Компьютерное биомеханическое моделирование позволило предварительно оценить жесткость фиксации околосуставного перелома проксимального отдела плечевой кости предлагаемым гибридным устройством, а также эквивалентные напряжения, возникающие в костных отломках и в самом фиксаторе при приложении трех типов нагрузки.

-

2. Полученные в результате моделирования цифровые данные представляют интерес в сравнении с фиксаторами, широко применяемыми для остеосинтеза переломов проксимального отдела плеча и показавшими клиническую эффективность, что и планируется осуществить нами на следующем этапе исследования.

-

3. Применение технологии остеосинтеза переломов проксимального отдела плечевой кости с помощью гибридного фиксатора, сочетающей в себе преимущества интрамедуллярного и накостного остеосинтеза, позволяет уменьшить до минимума риск осложнений в послеоперационном периоде и надежно стабилизировать поврежденный сегмент конечности.

Список литературы Компьютерное моделирование системы "кость - гибридный фиксатор" для остеосинтеза переломов проксимального отдела плечевой кости и результаты численных задач по основным нагрузкам

- Лазарев А.Ф., Солод Э.И. Лечение переломов проксимального отдела плечевой кости при остеопорозе. Врач 2011; 7: 70-73

- Дунай О. Г., Суворов О.Е., Маркин ГА. и др. Лечение переломов проксимального отдела плечевой кости. Травма 2014; 15(4): 108-110

- Макарова С. И., Воробьев А. В. Выбор метода остеосинтеза при оперативном лечении переломов проксимального отдела плечевой кости. Казанский медицинский журнал 2010; 91 (2): 197-204

- Дубров В.Э., Сидоров B.C., Рагозин А.О. и др. Оперативное лечение переломов проксимального отдела плечевой кости методом многоплоскостного блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза. Московский хирургический журнал 2013; 4: 32-37

- Каплунов А. Г., Барабаш А. П., Норкин И.А. и др. Классика и новации чрескостного остеосинтеза в ортопедии. Саратов, 2007; 321 с.

- Гражданов К. А., Барабаш А. П., Кауц О.А. и др. Наш опыт лечения переломов проксимального отдела плечевой кости. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований 2016; 5-1: 33-37

- Гражданов K.A. и др. Устройство для остеосинтеза переломов проксимального отдела плечевой кости: патент RU 162494 U1. Опубл. 10.06.2016. Бюл. №16

- Феодосьев В. И. Сопротивление материалов. М.: Изд-во МГТУим. Н.Э. Баумана; 1999,590 с.

- Cowin SO Bone Mechanics Handbook. 2nd Edition. CRC Press, 2001

- Слободской А. Б., Норкин И.А., Попов А. Ю. Трехмерное моделирование репозиции отломков при переломах длинных трубчатых костей. Саратов: ИЦ «Наука», 2012; 140 с.