Комплекс бронзовых предметов с поселения азиатского Боспора: типология и технология изготовления

Автор: Малышев А.А., Равич И.Г., Шишлов А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология и естественнонаучные методы

Статья в выпуске: 220, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327976

IDR: 14327976

Текст статьи Комплекс бронзовых предметов с поселения азиатского Боспора: типология и технология изготовления

A.A. Малышев, И.Г. Равич, A.B. Шишлов

КОМПЛЕКС БРОНЗОВЫХ ПРЕДМЕТОВ С ПОСЕЛЕНИЯ АЗИАТСКОГО БОСПОРА: ТИПОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

В 1999 г. житель Новороссийска М.В. Симакин сдал в Новороссийский государственный исторический музей-заповедник 117 разновременных археологических предметов, собранных, по его словам, в окрестностях Анапы и Новороссийска. Место находки предметов раннего железного века находчик указал в 3-4 км к ЮЮЗ от ст. Гостагаевской Анапского р-на. Особый интерес вызывают два изделия стержневидной формы из серебристой бронзы, явно связанные с литейным производством.

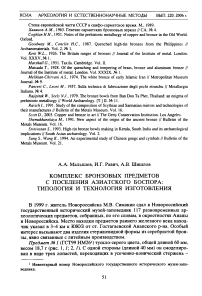

Предмет № 7 (ГСТ99 НМ261) тускло-серого цвета, общей длиной 60 мм, весом 18,7 г (рис. 1, 7; 2, 7). С одной стороны (длиной 40 мм) он смоделирован в виде трех лопастей, переходящих в усеченно-конический стержень -

Рис. 1. Изделия из бронзы из окрестностей ст. Гостагаевская (фото)

7 - предмет № 1; 2 - предмет № 2

«втулку» размером 24 мм. Поверхность этой части гладкая, на «втулке» имеются поперечные борозды (дефект формы?).

Другая часть представляет собой стержень длиной 22 мм, диаметром 8 мм, который отличает грубая фактура поверхности, имеются следы литейных натеков, плоскость окончания стержня не обработана.

Предмет № 2 (ГСТ99 НМ1) тускло-серо-зеленого цвета, общей длиной 50 мм, весом 14,7 г (рис. 1, 2; 2, 3). Часть предмета (20 мм) представляет собой стержень со сравнительно гладкой поверхностью, на которой заметны три продольных литейных шва. Другая часть - стержень (длина 30 мм) -имеет завершение неровное, скошенное и слегка выпуклое.

Анализ внешнего вида предметов показывает, что они получены в результате литья, причем основные показатели схемы отливки одинаковы.

Часть каждого из предметов, где прослежены литейные швы, была отлита в трехсоставную форму, в которой были сделаны три отверстия для выпоров. Другая часть представляла собой массивный стержень (литник?), не содержащий швов. Поверхность литника свидетельствует о том, что металл заливался вертикально. Он был получен, по всей видимости, в опоре, на которой стояла форма при заливке. Причем эта опора имела цилиндрическое углубление.

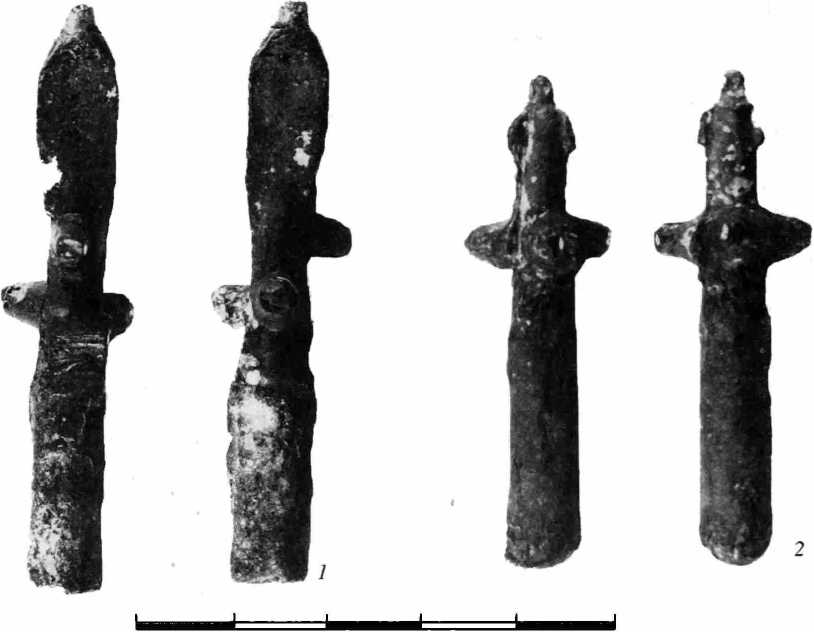

Рис. 2. Прорисовки бронзовых изделий из окрестностей ст. Гостагаевская и их параллели

1 - предмет № 1; 2 - наконечник стрелы (конец VI - первая половина V в. до н.э.); J - предмет № 2; 4-6 - форма для отливки наконечников стрел из Букрина (по: Черненко, 1981)

С другой стороны, между изделиями есть определенные различия. Если на стержне предмета № 1 видны хорошо развитые смыкающиеся лопасти, то у предмета № 2 вдоль продольных швов имеются небольшие выступы, похожие на натеки металла в местах неплотного смыкания створок литейной формы.

На изделиях сохранились выпоры (длина 5-7 мм; диаметр в основании 4 мм, в верхней части - 3-3,5 мм) конической формы, что облегчало извлечение продукции из формы. Взаиморасположение выпоров на образцах различно: на разной высоте у предмета № 1 и на одном уровне у предмета № 2.

Предметы различны по общей длине - 60 мм (№ 1) и 50 мм (№ 2), а также по качеству обработки поверхности. Если предмет № 1 имеет хорошо обработанную верхнюю часть серого цвета и грубую с дефектами нижнюю часть - стержень, то предмет № 2 отличает сравнительно гладкая поверхность по всей длине.

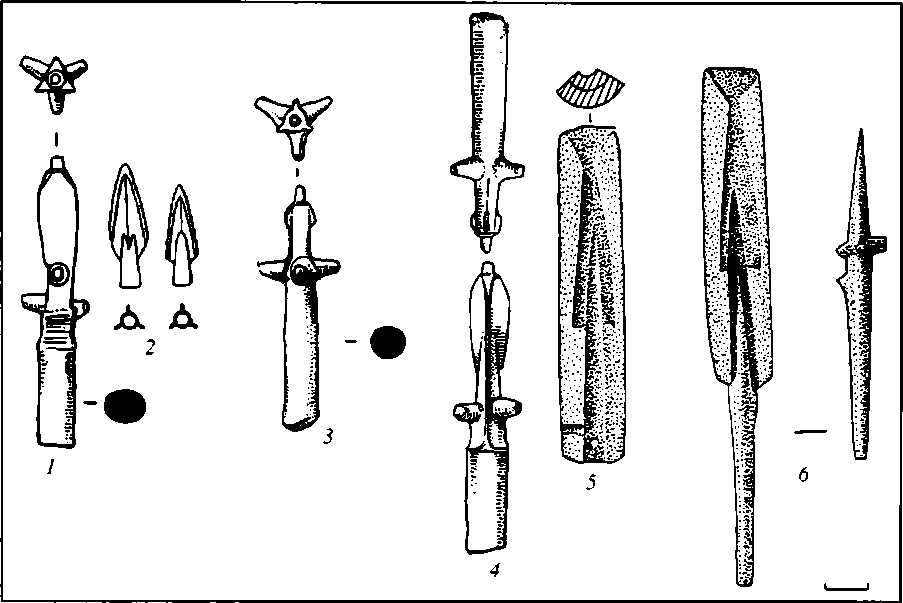

Характер поверхности предметов (шероховатая, с обилием небольших каверн) свидетельствует, что они получены, скорее всего, в каменной форме. Как уже отмечалось выше, судя по трем литейным швам, она была трехстворчатой. Металл обеих заготовок характеризуется мелкими дендритами (рис. 3), что связано, вероятно, с нагревом формы перед литьем до невысокой температуры (300-500 °C).

Рис. 3. Макроснимок (х 350) металла. Дендриты очень мелкие

/ - предмет № 1 (содержание олова 15%. темные глобули - свинец); 2 - предмет № 2 (содержание олова 20%)

Различия по цвету свидетельствуют о различиях в их составе: металлографический анализ заготовок показал, что они отлиты из бронзы золотистого цвета, содержащей 15-20% олова. Однако предмет № 1 легирован также свинцом, содержание которого достаточно высокое - 15% (рис. 3, 7).

Таким образом, оба предмета связаны с литейным производством. Судя по угадывающейся на предмете № 1 форме наконечника стрелы, они происходят из мастерской по изготовлению наконечников стрел.

Изучение производства наконечников стрел имеет довольно солидную историографию. Основополагающей работой является исследование Б.Н. Гракова (1930).

По наблюдениям Е.В. Черненко, самые совершенные формы, предусматривающие одновременное производство нескольких наконечников, датируются VII в. до н.э. (Черненко, 1981). В более позднее время известны, главным образом, формы для отливки только одного наконечника.

Трехстворчатые каменные формы для отливки наконечников стрел найдены на Исети и Иртыше (Граков, 1930). Створки этих форм также стыковались по ребрам лопастей.

Технология изготовления стрел реконструируется следующим образом. Металл заливался в форму со стороны острия. С обратной стороны формы в будущую втулку вставлялся штифт, который запирал форму со стороны втулки и формировал канал втулки. Это хорошо проиллюстрировано находками из Букрина, где обнаружены створка и бронзовый стержень для формовки втулки (рис. 2, 5, 6).

Таким образом, при производстве стрел отливкой получалась заготовка с готовой втулкой. Высверлить отверстие в оловянистой бронзе является достаточно сложной задачей2, а при массовом производстве наконечников стрел это теряет всякую экономическую целесообразность. То, что втулка

КСИА АРХЕОЛОГИЯ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ВЫП. 220. 2006 г. (предмет № 1) была заполнена металлом, говорит о том, что перед нами бракованное изделие, образовавшееся в результате выпадения шипа-штифта или его отсутствия по рассеянности мастера. В результате пространство, занимаемое шипом, заполнил металл.

Наш наконечник стрелы (предмет № 1) не прошел окончательной доработки (обрезания выпоров, литников и заточки лопастей)3. Основные его морфологические признаки проступают достаточно ясно: он имел длинную втулку и головку, образованную тремя лопастями лавролистной формы (рис. 2, 2). Наконечник можно отнести ко второй хронологической группе (конца VI - первой половины V в. до н.э.) - отдел П, тип 2, по классификации А.И. Мелюковой (1964. С. 29). В наборах более поздней - третьей - хронологической группы они редки. По наблюдениям А.И. Мелюковой, этот тип распространен в лесостепных и степных нескифских колчанных комплексах, а также в Ольвии (Мелюкова, 1964. С. 21).

Хотя внешне предмет № 2 имеет много общего с предметом № 1, его интерпретация осложнена, так как в нем практически не получила отражения форма продукции. Не исключено, что это литник, образовавшийся в верхней части формы при изготовлении наконечника стрелы (рис. 2, 4). Впоследствии он был удален и отложен для переплавки.

Таким образом, мы имеем дело с производственным браком бронзолитейной мастерской, местонахождение которой предстоит уточнить. Находки материалов, позволяющих судить об особенностях развития бронзолитейного производства эпохи раннего железа и античности, очень редки как для территории азиатского Боспора (Долгоруков, 1986. С. 145-149 и др.), так и для Северо-Западного Кавказа в целом (Иессен, 1951. С. 77-79; Эрлих, 2005. С. 14 и др.). Регион, в котором обнаружены эти изделия, на протяжении длительной исторической эпохи являлся контактной зоной между античным и местным синдо-меотским этническими массивами, имеющими самобытные производственные традиции. В этих условиях введение в научный оборот подобного рода находок имеет важное значение.

Список литературы Комплекс бронзовых предметов с поселения азиатского Боспора: типология и технология изготовления

- Граков Б.Н., 1930. Техника изготовления металлических наконечников стрел у скифов и сарматов//Техника обработки камня и металла. РАНИОН. М.

- Долгоруков В.С., 1986. Литейная форма из Фанагории//Проблемы античной культуры. М.

- Иессен А.А., 1951. Прикубанский очаг металлургии и металлообработки в конце медно-бронзового века//МИА. № 23.

- Мелюкова А.И., 1964. Вооружение скифов//САИ. Вып. Д1-4.

- Черненко Е.В., 1981. Скифские лучники. Киев.

- Эрлих В.Р., 2005. Северо-Западный Кавказ в начале раннего железного века (протомеотская группа памятников): Автореф. дис. … докт. ист. наук. М.