Комплекс женских украшений из тверского клада 2011 г. («Раскоп Трудолюбия-2»)

Автор: Вяземский А. В., Левыкина Т. А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 257, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается клад, датируемый концом XVI - началом XVII в., зафиксированный в 2011 г. в ходе проведения спасательных археологических работ на территории строительства по адресу: г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 2. Комплекс состоит из текстильных изделий и набора женских ювелирных украшений, характерных для обозначенного хронологического периода. Описаны особенности технологических приемов, с помощью которых выполнены ювелирные изделия. Помимо этого приведены результаты культурологического анализа и естественно-научных исследований. Подобная находка наглядно характеризует стилистические и технологические особенности ювелирного дела XVI-XVII вв. на территории Руси, в том числе его «Новгородскую традицию».

Средневековье, тверь, ювелирные изделия, крест-тельник, виды подвесок, скань, зернь, xvi-xvii вв

Короткий адрес: https://sciup.org/143171188

IDR: 143171188

Текст научной статьи Комплекс женских украшений из тверского клада 2011 г. («Раскоп Трудолюбия-2»)

Древнейшие культурные напластования, датируемые находками стеклянных браслетов, приурочены к левому берегу р. Тьмаки и распространены вглубь посада на 0,65 км. Некоторые участки культурного слоя левого берега Тьмаки могут относиться к догородским поселениям домонгольского периода. В городской посад территория Затьмачья превращается к 1375 г., когда впервые упоминаются http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.257.261-272

Тмацкие ворота кремля и мост, связывающий Тверской кремль с Затьмачьем (ПСРЛ, 1897. Т. 11 С. 23). Под 1405 г. в Никоновской летописи фиксируется за Тьмакой 100 сгоревших дворов и храм Иоанна Предтечи, располагавшийся в районе современного суворовского училища ( Щенков , 1980. С. 36).

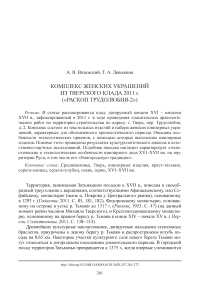

Раскоп автономной некоммерческой организации «Новоторжская археологическая экспедиция» в начале переулка Трудолюбия находится на территории земель монастыря Григория Богослова, упомянутого впервые в Тверской летописи под 1446 г. (ПСРЛ, 1863. Т. 15. С. 15; Щенков , 1980. С. 30, 35). В XVII в. монастырь упоминается как бывший (Там же. С. 30; Малыгин , 1991. С. 92) (рис. 1).

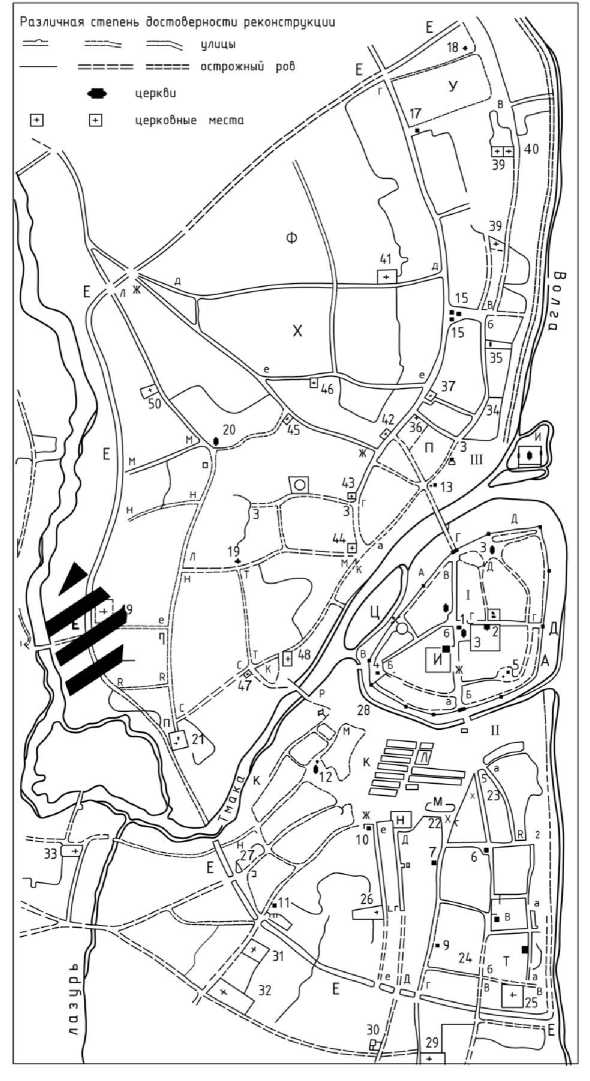

Клад найден на участке 2 раскопа под условным названием «Трудолюбия-2». Раскоп площадью около 1000 кв. м исследовался под руководством Алексея Анатольевича Фролова в 2011 г.1 (рис. 2).

Находка зафиксирована в южной части раскопа в кв. 40 в траншее № 1, связываемой исследователем с остатками острожного рва, проходившего по территории Затьмацкого посада. Клад найден на глубине 161 см от дневной поверхности (271 см от условного нулевого репера), в заполнении траншеи практически на материке.

Клад состоял из 10 предметов: двух нательных крестов; двух серег-один-цов с крупными металлическими бусинами; двух серег-одинцов с гранеными бусинами из горного хрусталя; двух серег-одинцов с гранатами и двух серег-голубцов, декорированных стеклами, альмандином и перламутром. Помимо этого,при первичной разборке клада зафиксированы фрагменты текстиля с зо-лотным шитьем.

На данном этапе нами рассмотрены изделия из цветного металла.

В процессе изучения клада был проведен визуальный осмотр находок, рентгено-флюоресцентный анализ (РФА) поверхности металла, получены консультации у специалистов кафедры Реставрации художественного металла Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова (МГХПА).

Малый килевидный крест-тельник из белого металла выполнен в технике литья. Он четырехконечный, прямолинейный, с утолщениями у верхнего и нижнего концов (рис. 3: а ). На лицевой стороне изображен Голгофский крест с терновым венцом и надписями на концах среднего перекрестья: «IС ХС» (монограмма Иисуса Христа). При сравнении с аналогами можно реконструировать надпись в верхней части креста: «ЦРЬ» (Царь), внизу – «НИК…» (Победитель)2. На месте головы Адама, под нижним перекрестьем просматриваются очертания орнаментального мотива «плетенки», который как элемент древнерусской орнаментики дольше всего сохраняла новгородская художественная традиция.

Рис. 1. План Твери конца XVII в. с указанием местонахождения раскопа «Трудолюбия-2» 2011 г. (по: Щенков , 1980)

Рис. 2. г. Тверь. 2011 год. ул. Трудолюбия д. 2. Пятна ям на материке

Условные обозначения: а – желтый песок; б – темно-серая супесь; в – красная глиа; г – серая супесь; д – тлен; е – красная кирпичная крошка; ж – камни; з – столбы деревянные; и – женские серьги (клад); к – кольцо железное; л – предмет свинцовый; м – предмет медный; н – предмет медный

РФА на анализаторе «МетЭксперт» в режиме «ЮВ» (ювелирный) показал, что крест выполнен из серебряного сплава следующего состава: Cu 10,926 %, Ag 87,024 %, Au 0,872 %, Pb 1,178 %. Наличие небольшого процентного содержания золота на поверхности металла дает возможность предположить, что изначально крест был позолочен. Со временем позолота была полностью утрачена.

Аналогичный крест хранится в Отделе драгоценных металлов ГИМ. Музейный памятник датирован XVII в. Учитывая визуальное сходство, можно предположить, что данные кресты-тельники были созданы в одно время.

Второй четырехконечный килевидный крест, с расширенными и заостренными верхним и нижним концами, серебряный, позолоченный, литой (рис. 3: б ). На лицевой стороне рельефное изображение Благославляющего Христа. На среднем перекрестье в круглых медальонах помещены надписи: «IС» «ХС»( монограмма Иисуса Христа), в верхней части и в килевидном завершении: «NI» «КА» (Победитель). Оборотная сторона креста гладкая.

РФА поверхности предмета показал сплав металла следующего состава: Cu 7,244 %, Ag 90,241 %, Au 2,170 %, Pb 0,345 %. Так же как и в предыдущем случае, наличие золота на поверхности металла говорит о том, что предмет, предположительно, был позолочен.

При сопоставлении показаний РФА двух рассматриваемых крестов видно, что составы сплавов металлов очень близки, предположительно, эти предметы были изготовлены в одно время и в одном месте.

Основная часть клада представлена серьгами. Этим ювелирным украшениям всегда уделялось особое внимание. Их изготавливали в таком количестве, что в XVI и XVII вв. из среды серебряников выделяются специальные мастера-сережники. Серьги имели несколько типов художественного решения. Разнообразие их достигалось вариациями общего силуэта, орнамента, различными цветовыми сочетаниями ( Медведева и др. , 1987. С. 15, 16).

Серьги в виде прикрепленных к толстой проволочной мочке одного, двух или трех стерженьков (спней) с нанизанными на них в различных вариантах стеклянными и серебряными бусинками, сверленными камнями, кораллами, жемчужинками носили название «одинцы», «двойчатки» или «тройчатки» (в зависимости от количества стерженьков). Такой тип серег известен еще в XV в. и утвердился в русской художественной традиции XVI–XVII вв. Так, в духовной грамоте великого князя Василия Ивановича 1509 г. значатся «серьги тройни, яхонты сини, и лалцы з зерны з Гурмышскими и с Новгородскими» (Собрание государственных грамот и договоров, 1813. С. 406).

Серьги-одинцы с крупными металлическими бусинами выполнены из серебра (рис. 3: в ). Каждая серьга состоит из массивного проволочного несомкнутого кольца, переходящего в стержень с нанизанными на него столбиками зерни и маленькими полыми металлическими бусинами, обрамляющими с двух сторон крупную металлическую бусину, декорированную орнаментальной косичкой. Конец стержня завершается спиралью, фиксирующей бусины на стержне.

РФА поверхности предмета проводился в нескольких точках. Были сняты показания с поверхности металла кольца, завершающей спирали, столбика зерни и крупной металлической бусины. Анализ проходил в режиме «ЮВ – все элементы».

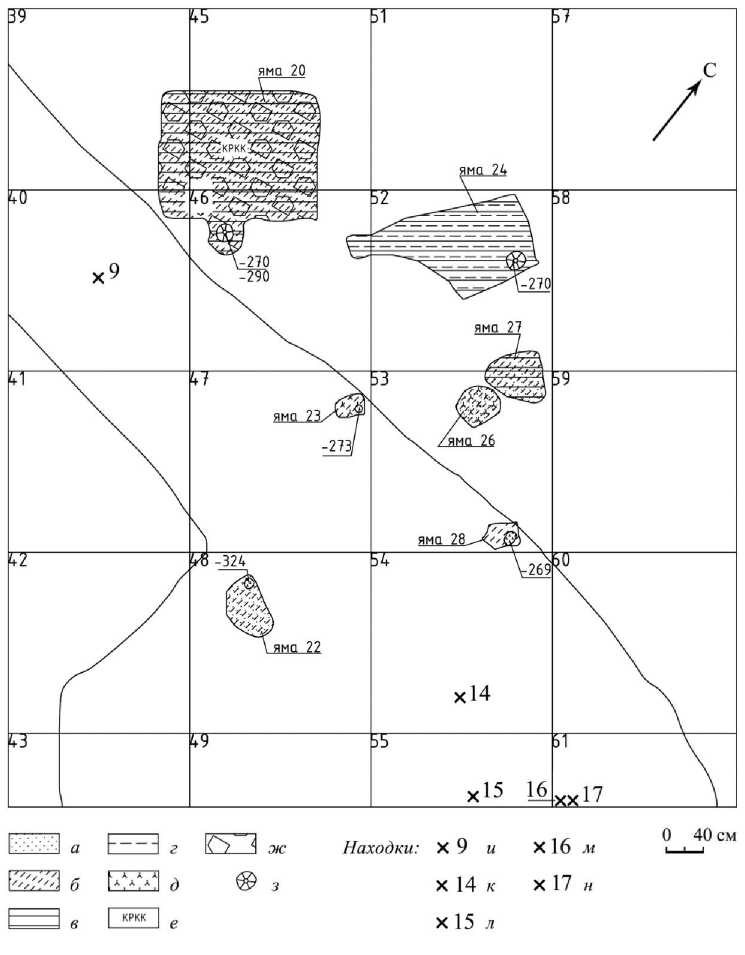

Рис. 2. Предметы из клада а – малый килевидный крест-тельник; б – четырехконечный килевидный крест; в – серь-га-одинец с крупной металлической бусиной; г – серьга-одинец с гранатом; д – серьга-одинец с хрусталем; е, ж – серьги-голубцы

Результаты анализа выявили:

поверхность металла кольца: Cu 1,623 %, Ag 49,172 %, Au 29,331 %, Hg 19,874 %;

поверхность спирали: Si 1,693 %, Cl 1,581 %, Cu 3,586 %, Ag 76,190 %, Au 6,824 %, Hg 9,779 %, Pb 0,347 %;

столбик зерни: Cl 7,987 %, Cu 2,177 %, Ag 75,041 %, Au 9,059 %, Hg 5,736 %;

металлическая бусина: Cl 12,069 %, Fe 0,195 %, Cu 0,691 %, Ag 52,956 %, Au 25,916 %, Hg 8,174 %.

Достаточно высокое содержание ртути и золота указывает на то, что серьги полностью были позолочены с помощью огневого золочения. Присутствие хлора на поверхности металла говорит о процессах разрушения предмета и необходимости его консервации. Небольшое присутствие железа на поверхности бусины свидетельствует о ее обработке стальным инструментом.

Крупные бусины серег выполнены в техниках выколотки, скани, монтировки и огневого золочения. Каждая бусина состоит из двух полусфер и пояска с орнаментальной косичкой, обрамленной двумя рядами сканных жгутиков (по два с каждой стороны). Подобные декоративные приемы встречаются на серьгах-голубцах. В собрании ГИМ находятся три пары серег-голубцов с подобным декоративным решением: серьги-голубцы с амальдинами XVI–XVII вв.3; маленькие серьги-голубцы конца XVI – начала XVII в.4 и серьги-голубцы с пропильной сканью и эмалью XVII в.5 Боковое ребро корпуса всех трех пар серег декорировано аналогичной орнаментальной косичкой ( Левыкина . В печати).

Далее были рассмотрены серебряные серьги-одинцы с гранатами (рис. 3: г ). Швенцы серег выполнены в виде массивных несомкнутых колец. К каждому кольцу с помощью проволочного узла крепится стержень с узелком зерни на конце. На каждый стержень нанизан сверленый камень темного бордового цвета, который обрамлен столбиками зерни и полыми металлическими бусинами. На камнях наблюдаются мягкие грани.

РФА поверхности предмета был проведен на нескольких точках. Показания сняты с поверхности металла кольца, узла по месту крепления стержня к кольцу и зерни. Анализ проходил в режиме «ЮВ – все элементы».

Результаты анализа выявили:

поверхность металла кольца: Cu 5,077 %, Ag 83,547 %, Au 5,286 %, Hg 6,090 %;

поверхность узла: Cl 4,169 %, Cu 3,080 %, Ag 75,829 %, Au 11,291 %, Hg 5,630 %;

поверхность зерни: Cl 2,494 %, Cu 1,518 %, Ag 51,088 %, Au 28,183 %, Hg 16,717 %.

Содержание ртути и золота указывает на то, что серьги были позолочены. Присутствие хлора на поверхности металла, как и в предыдущем случае, говорит о процессах разрушения предметов и необходимости проведения их консервации.

Изначально камни серег были обозначены как рубины, но при визуальном изучении возникли сомнения в том, что камни, которыми они декорированы, являются рубинами, так как были замечены характерные для гранатов включения. В этой связи было решено обратиться за консультацией к специалисту-геммологу, профессору кафедры Реставрации художественного металла МГХПА Крылову Анатолию Порфирьевичу. С ним проводились наблюдения за образцами в UV-лучах, в поляризованном свете, и был измерен коэффициент преломления камней. При направлении UV-лучей на рубин камень начинает светиться красным люминесцентным светом, в то время как камни рассматриваемых серег оставались темными. В неподвижном поляризованном свете кристаллы рубина меняют свой цвет к более темному в зависимости от угла зрения. На изучаемых образцах это явление не наблюдалось. Измерение коэффициента преломления на рефрактометре показало, что он равен 1,79. Это является показателем преломления света для граната. Таким образом, было установлено, что камни наших серег являются гранатами.

Серьги-одинцы с хрусталем серебряные (рис. 3: д ). Швенцы выполнены в виде массивных несомкнутых колец, переходящих в стержни, с нанизанными на них столбиками зерни и маленькими металлическими полыми бусинами, обрамляющими с двух сторон крупные граненые бусины из горного хрусталя.

РФА поверхности предмета также проводился в нескольких точках. Были сняты показания с поверхности металла кольца, поверхности зерни, маленькой полой бусины и с поверхности завершающей спирали. Анализ проходил в режиме «ЮВ – все элементы».

Результаты анализа выявили:

поверхность металла кольца: Cu 5,213 %, Ag 94,473 %, Au 0,314 %;

поверхность зерни: Cu 5,524 %, Ag 93,958 %, Au 0,518 %;

поверхность бусины: Cu 0,974 %, Ag 98,805 %, Fe 0,221 %;

поверхность спирали: Cl 6,267 %, Cu 4,360 %, Zn 0,241 %, Ag 89,132 %.

Низкий процент содержания золота говорит о том, что ранее данные серьги были позолочены. Присутствие цинка на поверхности металла нехарактерно для данного времени. Возможно, произошло соприкосновение поверхности предмета с цинком в процессе раскопок либо при хранении находки.

Серьги-голубцы имеют индивидуальный характер. По своему силуэту они напоминают стилизованную фигурку птицы с развернутыми крыльями. Данные украшения встречаются в Новгороде XVI–XVII вв. О новгородском происхождении «голубцов» говорят художественные элементы, используемые в декоре серег, – мелкие колечки, покрывающие всю поверхность серег, жгутики скани, положенные в два или три ряда по контуру, сердцевидный орнамент, а также типичная для Новгорода расцветка эмали (черная, зеленая, синяя) ( Стерлигова , 2008. С. 610–614). Место производства серег-голубцов подтверждается тем, что они имелись во множестве в новгородских церквях и монастырях, куда поступали как вклады ( Медведева и др. , 1987. С. 15).

На первый взгляд серьги-голубцы из клада образуют пару. Но при более подробном рассмотрении становится очевидным, что это две разные серьги.

Серебряная, позолоченная серьга-голубец выполнена в виде стилизованной птицы с широко развернутыми крыльями (рис. 3: е, ж). У птицы крупная головка с маленьким клювом. Крылья птицы раскинуты широко, сужаются к концам. Корпус серьги полый внутри. Технологические отверстия закрыты спнями с жемчужинами и бусинами. Серьга декорирована мелкими сканными колечками из скрученной проволоки и спиралевидными завитками глади. Корпус украшен четырьмя глухими кастами. С одной стороны в большой круглый каст вставлен альмандин, в маленький каст – перламутр. С другой стороны в большой каст вставлено стекло (стекло разрушается), в маленький – альмандин. Касты декорированы двойным сканным «ленивцем». По низу серьги – три подвески-стержня с жемчугом и зернеными бусинами. Стержни завершаются узелками зерни. Подвески укреплены на корпус петлями. Боковое ребро корпуса серег декорировано двойным ленивцем. Швенза выполнена в виде небольшого несомкнутого кольца, соединенного с основным подвесом-шарниром.

РФА поверхности предмета был проведен на кольце, скани, зерни. Анализ проходил в режиме «ЮВ – все элементы».

Результаты анализа выявили:

поверхность металла кольца: Cl 4,533 %, Cu 1,028 %, Ge 1,294 %, Ag 35,894 %, Au 57,251 %;

поверхность зерни: Fe 0,365 %, Cu 4,855 %, Ge 3,555 %, Ag 12,296 %, Au 78,930 %;

фрагмент скани: Cl 4,409 %, Ar 9,038 %, Cu 7,629 %, Ag 24,140 %, Au 44,344 %, Hg10,439 %.

Вторая серьга также выполнена из серебра, позолочена и своим очертанием повторяет птицу (изображение серьги отсутствует в связи с невозможностью фотосъемки по причине ее плохой сохранности и проводимыми в данный момент реставрационными работами). Но силуэт выполнен с небольшой головкой с крупным клювом, крылья раскинуты не широко. Корпус серьги полый внутри. Технологические отверстия закрыты спнями с жемчужинами и бусинами. Серьга декорирована мелкими сканными колечками из скрученной проволоки и спиралевидными завитками глади. Серьга украшена четырьмя глухими кастами. С одной стороны в большой овальный каст вставлено огра-неное синее стекло, в маленький каст – резаный перламутр. С другой стороны в большом круглом касте видны остатки распада стекла, на дне каста вложена небольшая пластинка слюды, в маленьком касте – деструктированное стекло. Касты декорированы двойным сканным «ленивцем». По низу серьги — три подвески-стержня с жемчугом и зернеными бусинами. Стержни завершаются узелками зерни. Подвески укреплены на корпус петлями. Боковое ребро корпуса серег декорировано двойным ленивцем. Родная швенза серьги утрачена, вместо нее вмонтировано массивное несомкнутое кольцо с помощью узла из проволоки.

Были сняты показания РФА на поверхности металла кольца, скани и зерни. Анализ проходил в режиме в режиме «ЮВ». Результаты анализа выявили:

поверхность металла кольца: Сu 3,645 %, Ag 94,840 %, Au 1,147 %, Pb 0,367 %; поверхность зерни: Cu 4,838 %, Ag 93,058 %, Au 1,753 %, Pb 0,351 %;

фрагмент скани: Cu 1,647 %, Ag 51,349 %, Au 47,003 %.

По результатам анализа можно предположить, что массивная, ранее позолоченная швенза была взята от другой серьги.

Определить датировку данных серег-голубцов достаточно сложно, так как мы имеем дело с самой распространенной их формой. В Отделе драгоценных металлов ГИМ есть два очень близких аналога изучаемым серьгам. Одна серьга датирована XVI (?) столетием6. Она представляет собой серебряную, позолоченную двустороннюю серьгу в форме стилизованной птицы. Корпус серьги покрыт тонким сканным орнаментом мелких колец и спиралей, украшен четырьмя глухими кастами с голубым стеклом, альмандином и темно-красным стеклом. На ребре серьги расположен орнамент из двойного сканного ленивца. Подвески утрачены. Мочка в виде проволочного кольца. На голубом стекле наблюдаются следы деструкции, аналогичные исследуемым серьгам, но в данном случае они не такие интенсивные (т. к. аналог не является археологическим памятником). Это говорит нам о близком составе стекла, используемого для декорирования изучаемых серег-голубцов и их близких музейных аналогов XVI (?) и, возможно, начала XVII в. Эту датировку подтверждает второй аналог из музейной коллекции, который датирован концом XVI – началом XVII в. Это серебряная позолоченная серьга-«голубец» в виде стилизованной птицы с орнаментом мелких сканных колец и завитков, украшенная четырьмя глухими кастами с темнобордовым стеклом и перламутром с одной стороны и синим и желтым стеклом с другой7. На ребре орнамент из двойного сканного ленивца. Подвески утрачены. Мочка в виде проволочного кольца.

Близость изучаемых предметов к музейным аналогам с определившейся датировкой XVI – начала XVII в. и XVII в., а также хронологическая синхронность фрагментов керамических сосудов (тип XI, XII по: Малыгин , 1991. С. 198–216), зафиксированных в тех же напластованиях культурного слоя, что и описываемые в статье ювелирные изделия, делает возможным датировать их этим рубежным периодом средневекового искусства. Серьги выполнены в стилистике, характерной для Новгородской земли. Они отразили образные и художественнотехнологические искания русского золотого и серебряного дела через сохранившиеся древнерусские традиции.

В данный момент комплекс украшений находится на реставрации и последующей консервации. Для дальнейшего хранения рассматриваются фонды Тверского государственного объединенного музея.

Список литературы Комплекс женских украшений из тверского клада 2011 г. («Раскоп Трудолюбия-2»)

- Гадалова Г. С., 2011. Благоверная великая княгиня Ксения Тверская. Тверь: Герменевтика. 224 с.

- Добровольский И. И., 1901. Тверской епархиальный статистический сборник. Тверь: Типо-лит. С. Ф. Муравьева. 251 с.

- Левыкина Т. А. Изучение художественно-стилистических особенностей серег и их строения на примере серег-голубцов конца XVII в. из коллекции ГИМ // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник Московской государственной художественно-промышленной академии. (В печати.)

- Малыгин П. Д., 1991. Типология и хронология новоторжской керамики XI-XIV вв. // Материалы по археологии Новгородской земли. 1990. М. С. 198-216.

- Медведева Г. М., Платонова Н. Г., Постникова-Лосева М. М., Смотодинова Г. Г., Троепольская Н. Г., 1987. Русские ювелирные украшения 16-20 веков из собрания Государственного ордена Ленина Исторического музея. М.: Советский художник. 344 с.

- Персов Н. Е., Солдатенкова В. В., 2011. Новые данные о домонгольской Твери (по материалам раскопов тверского Затьмачья) // АП. Вып. 7 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 138-154.

- ПСРЛ. Т. 11: Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. СПб.: Археографическая комиссия, 1897. VII, 254 с.

- ПСРЛ. Т. 15: Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью. СПб.: Археографическая комиссия, 1863. VII с., 506 стб.

- Рикман Э. А., 1953. Новые материалы по топографии древней Твери // КСИИМК. Вып. 49. С. 39-50.

- Собрание государственных грамот и договоров. М. 1813. 533 с.

- Стерлигова И. А., 2008. Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода. Художественный металл XI-XV вв. М.: Северный паломник. 912 с.

- Щенков А. С., 1980. Опыт реконструкции плана Твери конца XVII в. // Архитектурное наследство. Вып. 28. М.: Гос. изд-во лит. по строительству и архитектуре. С. 29-36.