Комплексная биогеохимическая характеристика термальных вод Тумнинского месторождения

Автор: Потурай В.А., Строчинская С.С., Компаниченко В.Н.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геоэкология

Статья в выпуске: 1 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

В работе приводятся результаты комплексного биогеохимического исследования термальной воды Тумнинского геотермального месторождения. Термальные воды слабоминерализованные, щелочные, гидрокарбонатно-натриевые. Микроэлементный состав характеризуется повышенным содержанием мышьяка, железа, марганца, молибдена, серебра и хрома. Среди органических соединений преобладают терпены, алканы, изоалканы и эфир. Молекулярно-массовое распределение углеводородов указывает на биогенный, преимущественно бактериальный генезис органического вещества.

Ионный состав, микроэлементы, органическое вещество, алканы, генезис

Короткий адрес: https://sciup.org/143161717

IDR: 143161717 | УДК: 543.38(571.620)

Текст научной статьи Комплексная биогеохимическая характеристика термальных вод Тумнинского месторождения

Актуальность

Тумнинские термы относятся к группе азотных термальных вод, которая широко распространена в пределах континентальной части российского Дальнего Востока. Формирование этой группы источников обусловлено наличием разрывных нарушений и зон тектонической трещиноватости в массивах кристаллических пород, а нагревание происходит за счет нормального «платформенного» термоградиента. На их базе действуют различные санатории и бальнеолечебницы, что делает важным контроль качества термальной воды, использующейся для лечения людей. Кроме этого, несмотря на многочисленные исследования, химический состав воды является не до конца изученным, в частности, состав органического вещества. Ранее Тумнинские термальные воды подвергались широкому исследованию ионного, микроэлементного и газового составов [1–3, 5, 6, 15]. Кроме этого, был изучен и качественный состав органического вещества в термальных водах Дальнего Востока [8–10, 13, 18, 19] и Тумнинских терм в частности [7, 11]. Однако комплексной биогеохимической характеристики Тумнинского термального поля, включающей в себя изучение ионного и микроэлементного состава, общей радиоактивности и состава органического вещества, проведено не было, что и явилось целью настоящей работы.

органическое вещество, алканы, генезис.

Объект и методы

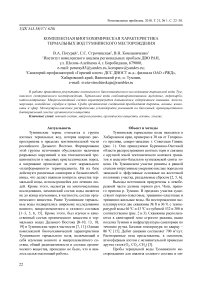

Тумнинские термальные воды находятся в Хабаровском крае, примерно в 30 км от Татарского пролива, северо-западнее г. Советская Гавань (рис. 1). Они принадлежат Буреинско-Охотской области распространения азотных терм и связаны с крупной зоной тектонического контакта гранитов и андезито-базальтов кузнецовской свиты эоцена. На Тумнинском участке развиты в равной степени интрузивные умеренно кислые породы на западной и эффузивные основные на восточной половинах участка, разделяемые сбросом [2, 5, 6].

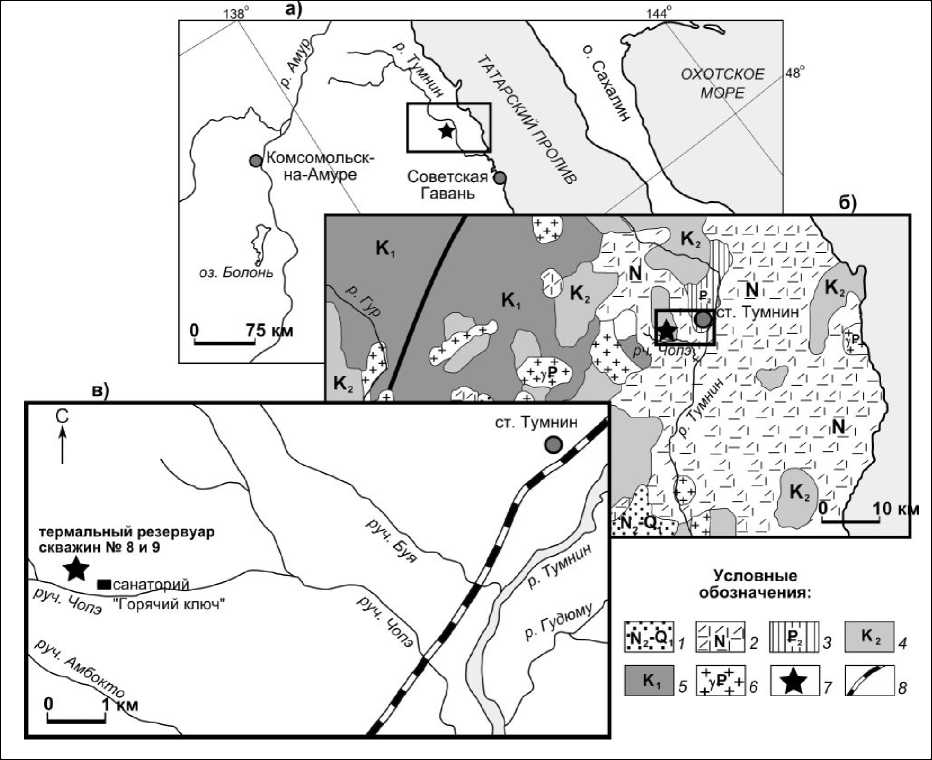

Выходы источников приурочены к левобережной части долины горного руч. Чопэ, правого притока р. Тумнин. В пределах участка существуют порово-пластовые, трещинно-пластовые и трещинно-жильные воды. На месторождении эксплуатируются две скважины № 8 и № 9, с температурой воды 46 ºС и 43 ºС и глубиной 532 и 300 м соответственно (рис. 2 и 3). Скважины располагаются в санитарной зоне строгого режима, выше поселка Тумнин и инфраструктуры санаториев по течению ручья. Базовая температура по кварцу – 86 ºС [15]. Дебит скважин составляет 700 м3/сут. Растворенные газы представлены, в основном, атмосферным азотом с незначительной примесью других газов (О2, СО2, СН4) [3].

Пробы термальной воды Тумнинского месторождения для анализа солевого состава и ми-

Рис. 1. Обзорная карта с местом расположения Тумнинского термального поля (а), схематическая геологическая карта района Тумнинского месторождения термальных вод, по [4] (б) и схема расположения термального резервуара и санатория «Горячий ключ» (в) 1 – плиоцен-нижний неоплейстоцен; 2 – неогеновые отложения; 3 – палеогеновые нерасчлененные отложения; 4 – верхнемеловые отложения; 5 – нижнемеловые отложения; 6 – палеогеновые интрузии: граниты, лейкограниты, гранит-порфиры, гранодиориты, гранодиорит-порфиры, граносиенит-порфи-ры, щелочные граниты; 7 – Тумнинское месторождение термальных вод; 8 – железная дорога

Fig. 1. Overview map showing the Tumnin thermal field (a); Schematic geological map of the Tumnin thermal springs [4] (б); Scheme of locations of the thermal reservoir and the GoryatchyKlyuch health resort (в)

-

1 – Pliocene-Lower Neoplestocene; 2 – Neogene deposits; 3 – Paleogene undivided sediments; 4 – Upper Cretaceous deposits; 5 – Lower Cretaceous deposits; 6 – Paleogene intrusions: granites, leucogranites, gran-ite-porphyry,granodiorite, granodiorite-porphyry, granosyenite-porphyry, alkali granites; 7 – Tumnin thermal springs; 8 – the railway

кроэлементов были отобраны из скважины № 9 26 апреля 2017 г. в специально подготовленную тару, в соответствии с ГОСТ 23268.0-91. Анализ проводился в испытательной лаборатории ФГБУ Центр агрохимической службы «Хабаровский». Определялись водородный показатель и фтор на анализаторе жидкости «Анион 4100» в соответствии с ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 и ГОСТ 23268.18-78.

Метакремниевая кислота, нитраты, нитриты, бор, аммиак и аммоний на спектрофотометре «Спе-кол-11» в соответствии с РД 52.24.432-05, ГОСТ 23268.9-78, 8-78, 10-78 и ГОСТ 31949-12. Микроэлементы (Al, Ba, Be, Cd, Li, Mn, Cu, Mo, As, Ni, Pb, Se, Ag, Sr, Cr, Zn) определялись на ICP Vista AX PRO в соответствии с ПНДФ 14.1:2:4.135-98. Железо и ртуть анализировались на ААС «КВАНТ-2

Рис. 2. Гидрогеологическая схема Тумнинского геотермального месторождения, по [6]

1 – водоносный горизонтов современных аллювиальных отложениях малых рек и ручьев; 2 – водоносный горизонт в миоценовых эффузивных образованиях кизинской свиты; 3 – подземные воды зоны выветривания в палеогеновых интрузивных породах; 4 – родник нисходящий, цифра сверху – номер на карте водопунктов; 5 – родник восходящий термальный, цифра снизу – номер на карте водопунктов; 6 – Скважины, цифра сверху – фактический номер; 7 – зоны трещинно-жильной водоносной системы, перспективные для поиска термальных вод

Fig. 2. Hydrogeological scheme of the Tumnin geothermal deposit [6]

1 – Aquifer of modern alluvial sediments of small rivers and streams; 2 – Aquifer in the Miocene effusive formations of the Kizin suite; 3 – Under ground waters of the weathering zone in Paleogene intrusive rocks; 4 – Downward spring (figure on the top – water inflows on the map); 5 – Thermal upward spring (figure on the bottom - water inflows on the map); 6 – Wells (figure on the top – the actual number); 7 – Fissure-vein aquifer system zones, promising to search for thermal waters

АТ» по ПНДФ 14.1:2:4.139-98 и 136-98. Общая альфа-активность измерялась на альфа-радиометре Прогресс, а общая бета-активность на бета-спектрометре Прогресс.

Ионы натрия и калия, кальций, магний, хлор, сульфаты, карбонаты и гидрокарбонаты определялись в лаборатории гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции санатория

«Кульдур» в соответствии с нормами. Пробы были отобраны из скважины № 9 12 сентября 2011 г. Определение магния, кальция, хлора, карбонатов и гидрокарбонатов осуществлялось титриметрическим методом. Сульфаты определялись турбидиметрическим методом. Определения натрия и калия производились в сумме расчетным путем исходя из разности суммы эквивалентов анионов и катионов.

Пробы воды для определения качественного состава органических соединений средней летучести были отобраны в бутыли из темного стекла с пришлифованной пробкой емкостью 250 мл 8 июня 2010 г. из скважины № 9. В качестве сравнения также были отобраны пробы воды из скважины № 8 и руч. Чопэ. До анализа в лаборатории пробы воды хранились в холодном месте не более 2 суток. Концентрат органических соединений получали методом твердофазной экстракции. Определение органических соединений осуществлялось капиллярной газовой хроматографией в сочетании с масс-спектрометрией на Shimadzu GCMS-QP2010S. Подробнее методика анализа описана в [10, 12]. Для более надежной идентификации спектры регистрировали в режиме селективного ионного мониторинга (СИМ) по характеристическим ионам (m/z 57; 73; 91; 120; 128; 134; 142; 178; 192). Для каждого соединения была рассчитана относительная площадь в процентах. Сумма всех соединений, установленных в пробе, равнялась 100%. Твердофазная экстракция и хроматомасс-спектрометрический анализ проводились в лаборатории Хабаровского краевого центра экологического мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (КЦЭМП).

Результаты исследования и их обсуждение

Макрокомпоненты . В табл. 1 приведен ма-крокомпонентный состав, pH и минерализация термальной воды из скважины № 9 Тумнинского геотермального месторождения. Вода щелочная, слабоминерализованная. Среди катионов преобладает натрий. При увеличении температуры воды натрий активно выщелачивается из водовмещающих пород в системе «вода–гранит». При этом содержание кальция связано обратной зависимостью, поэтому наблюдается его низкое содержание. Это косвенно подтверждается и тем, что концентрация натрия ниже в окружающих холодных водах неглубокой циркуляции [14, 15]. Доля калия в сумме с катионом натрия является незначительной (около 1,5–2%), так как калий практически не вступает в реакции взаимодействия в системе «вода–порода». Ион магния, как правило, в ще-

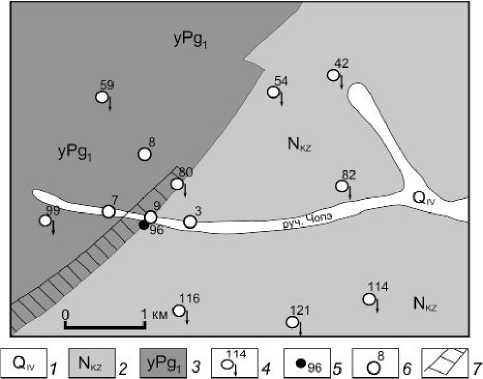

Рис. 3. Геологический разрез–схема Тумнинского геотермального месторождения, по [6]

1 – водоносный горизонт в современных аллювиальных отложениях малых рек и ручьев; 2 – водоносный горизонт в миоценовых эффузивных образованиях кизинской свиты; 3 – практически безводные палеогеновые интрузивные образования; 4 – полигенетические отложения; 5 – трещинно-жильные водоносные системы в региональных тектонических зонах; 6 – гранодиориты, граниты;

7 – базальты; 8 – туфы, кластолавы базальтов

Fig. 3. Geological cross-section of the Tumnin geothermal deposit [6]

-

1 – Aquifer in modern alluvial sediments of small rivers and streams; 2 – Aquifer in the Miocene effusive formations of the Kizin suite; 3 – Waterless Paleogene intrusive formations; 4 – Polygenetic deposits; 5 – Fissure-vein aquifer systems in regional tectonic zones; 6 – Granodiorites, granites; 7 – basalts; 8 – Tuffs, basalt clastolava

лочных термальных водах имеет низкие значения, не исключение и Тумнинские источники, где магний содержится в количестве 0,4 мг на литр. При этом, как видно из литературных данных, магний в холодных водах достигает более высоких значений [15].

Содержание кремниевой кислоты относительно высокое (около 80 мг/дм3). Преимущественно этот макрокомпонент обуславливает бальнеологическую ценность азотных термальных вод. Известно, что содержание кремниевой кислоты в растворе более 50 мг/дм3 придает воде терапевтический эффект. Ее концентрация в целом зависит от температуры и давления, при которых формируются термальные воды, поэтому в аналогичных азотных термах с более высокой температурой ее концентрация будет выше (Анненские термы – температура 54 ºС, кремнекисло- та – 91 мг/дм3 [1]; Кульдурские термы – температура 73 ºС, кремнекислота 142 мг/дм3 [10]).

В анионном составе преобладают карбонат-и гидрокарбонат-ионы. Это, в принципе, типично для азотных термальных вод, имеющих, как правило, содовый состав (среди катионов преобладает натрий, среди анионов – гидрокарбонат-ион). Содержание гидрокарбоната в азотных термах Сихотэ-Алиня в три раза выше, чем в окружающих холодных водах [15]. Хлориды и сульфаты гораздо менее распространены.

Микрокомпоненты . Среди микрокомпонентов обращает на себя внимание мышьяк, концентрация которого достигает 22 мкг/дм3 (табл. 1). ПДК мышьяка для вод хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования составляет 0,01 мг/дм3 (10 мкг/дм3). Однако его концентрация в термальных водах зачастую выше за счет более активного взаимодействия воды с водовмещающими породами при высокой температуре. В некоторых случаях именно ему приписывают бальнеологическое действие вод. При этом для отнесения вод к мышьяковистым необходимо содержание мышьяка в воде более 0,7 мг/дм3 (более 700 мкг/дм3). В аналогичных термах Сихотэ-Алиня концентрации As колеблется от 6,5 до 19 мкг/дм3 [15].

Содержание железа, марганца и молибдена в Тумнинских термах, наряду с мышьяком, тоже достаточно высокое, хотя и не превышает предельно допустимых значений. В окружающих хо-

Таблица 1

Показатели солевого состава термальной воды скважины № 9 Тумнинского геотермального месторождения

Table 1 Parameters of salt composition in thermal water from the well № 9 in the Tumnin geothermal deposit

|

№ п/п |

Наименования показателя |

Обозначение |

Содержание, мг/дм3 |

|

1. |

Водородный показатель |

pH |

9,5 |

|

2. |

Общая минерализация |

М |

175,4 ± 6 |

|

3. |

Аммиак и ион аммония |

NH4+ |

0,1 |

|

4. |

Катионы натрия и калия |

Na+ + K+ |

35,2 |

|

5. |

Кальций |

Ca2+ |

2,8 |

|

6. |

Магний |

Mg2+ |

0,4 |

|

7. |

Хлориды |

Cl– |

1,4 |

|

8. |

Сульфаты |

SO42– |

7,2 |

|

9. |

Карбонат- и гидрокарбонат-ионы |

CO32– + + HCO3– |

60,5 |

|

10. |

Нитраты |

NO3– |

0,75 ± 0,15 |

|

11. |

Нитриты |

NO2– |

<0,5 |

|

12. |

Метакремниевая кислота |

H2SiO3 |

76,7 ± 7,7 |

Таблица 2

Микроэлементы в термальной воде скважины № 9 Тумнинского геотермального месторождения

Table 2

Microelements in thermal water from well № 9 in the Tumnin geothermal deposit

Кроме этого, производилось измерение общей радиоактивности Тумнинских термальных вод. Результаты говорят о невысокой радиоактив- ности термальной воды (табл. 3), при этом ПДК для вод хозяйственно-питьевого и культурно-бытового значения составляет 0,2 Бк/дм3 для альфа-активности и 1 Бк/дм3 для бета-активности.

Органическое вещество . Были изучены органические соединения средней летучести. Это многочисленная группа компонентов органической природы с молекулярной массой от 50 до 500 а.е.м. Сюда входит большинство гомологических рядов органических соединений, распространенных в природе, за исключением легких углеводородных газов и «тяжелых» нелетучих или малолетучих веществ. Полный список установленных соединений, гомологические ряды и относительные содержания приведены в табл. 4.

Установлено 40 органических соединений, которые составляют 8 гомологических рядов. При этом на долю терпенов, алканов, изоалканов и эфира приходится в сумме более 90% от состава всего установленного органического вещества. Терпены, а именно сквален и его изомеры, – это компоненты биогенного происхождения, являются биохимическими предшественниками тритерпанов (изопренойдные соединения, входящие в состав липидов практически всех растений). Именно живые организмы являются основным источником сквалена в природе, в частности, в поверхностных и подземных водах, откуда эти компоненты могут поступать и в термальные воды, которые они питают. Поэтому наличие терпенов в исследуемых термах и их значительное относительное содержание (49%) связывается с биогенным генезисом. Следует отметить, что температура Тумнинской термальной воды, вероятно, ограничивает жизнедеятельность большинства живых организмов, обитающих в холодных водных экосистемах, зато позволяет жить и развиваться различным термофильным комплексам, которые являются потенциальным источником органического вещества.

Изоалканы представлены всего двумя соединениями, но занимают они в сумме до 10%. Изомерные углеводороды могут образовываться в результате микробиологической переработки орга-

Таблица 3 Общая радиоактивность термальной воды скважины № 9 Тумнинского геотермального месторождения

Table 3

Total radioactivity of thermal water from the well № 9 in the Tumnin geothermal deposit

|

№ п/п |

Наименование показателя |

Значение, Бк/дм3 |

|

1. |

Общая альфа-активность |

< 0,0013 |

|

2. |

Общая бета-активность |

< 0,3 |

Таблица 4

Соединения, идентифицируемые в экстракте термальной воды из скважины № 9 Тумнинского геотермального месторождения

Table 4

Detected compounds in the thermal water extract from the well № 9 in the Tumnin geothermal deposit

|

№ п/п |

соединения |

Доля, % |

№ п/п |

соединения |

Доля, % |

|

1. Алканы |

26,5 |

23. |

изоалкан |

6,4 |

|

|

1. |

декан |

след |

3. Ароматические углеводороды |

3,9 |

|

|

2. |

ундекан |

след |

24. |

2,6-дитретбутил-п-крезол |

1,7 |

|

3. |

додекан |

след |

25. |

2.4.6-три-трет-бутил-фенол |

2,2 |

|

4. |

тридекан |

след |

26. |

этилбензол |

след |

|

5. |

тетрадекан |

след |

27. |

м+п-ксилолы |

след |

|

6. |

пентадекан |

1,1 |

28. |

о-ксилол |

след |

|

7. |

гексадекан |

4,9 |

29. |

бензол С9 |

след |

|

8. |

гептадекан |

1,6 |

30. |

бензол С9 |

след |

|

9. |

октадекан |

след |

31. |

бензол С9 |

след |

|

10. |

эйкозан |

след |

4. ПАУ |

след |

|

|

11 |

генэйкозан |

след |

32. |

нафталин |

след |

|

12. |

доказан |

след |

33. |

2- метилнафталин |

след |

|

13. |

трикозан |

2,6 |

34. |

1- метилнафталин |

след |

|

14. |

тетракозан |

2,9 |

5. Эфиры |

6,1 |

|

|

15. |

пентакозан |

2,1 |

35. |

миристил-миристат |

6,1 |

|

16. |

гексакозан |

4,6 |

6. Альдегиды |

1,8 |

|

|

17. |

гептакозан |

3,7 |

36. |

нонаналь |

след |

|

18. |

октакозан |

1,7 |

37. |

деканаль |

1,8 |

|

19. |

нонакозан |

1,3 |

7. Хиноны |

3,2 |

|

|

20. |

триаконтан |

след |

38. |

2,6-дитретбутил-п-бензохинон |

3,2 |

|

21. |

гентриаконтан |

след |

8. Терпены |

49 |

|

|

2. Изоалканы |

9,5 |

39. |

сквален |

46,6 |

|

|

22. |

изоалкан |

3,1 |

40. |

сквален (изомер) |

2,4 |

Примечание: «след» – соединения, установленные только на хроматограмме СИМ

нического вещества. Они широко синтезируются бактериями. Миристил миристат также биогенного происхождения. Это эфир миристиновой кислоты, которая наряду с пальмитиновой является наиболее широко распространенной в живом мире. Остальные соединения в сумме не превышают 10%. Хиноны и альдегиды также биогенного происхождения, а ароматические углеводороды, в том числе и полициклические, могут поступать в воды в результате экстрагирования из водовмещающих пород, где ароматические структуры возможно присутствуют в составе лигнина, дубильных веществ и ароматических аминокислот [17].

Для аналогичных термальных вод Приамурья (Кульдурские и Анненские источники) состав органического вещества немного отличается [9, 10]. Здесь, наряду с алканами, характерными являются ароматические углеводороды (для Куль-дурских источников) и эфиры (для Анненских термальных вод). Явно биогенные компоненты, такие как терпены и стероиды, здесь незначительно распространены. Кроме этого, ароматические углеводороды в высокотемпературной воде Куль-дурского (температура воды 73 ºС) и Анненского (температура воды 54 ºС) термального поля могут иметь абиогенный генезис и образовываться в результате химического ре-синтеза разложенного органического вещества. Следует отметить, что в воде из скважины № 8 Тумнинского месторождения, где температура воды выше, чем в скважине № 9, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) также возможно образовались в ходе химического ре-синтеза биогенных органических остатков (в результате процессов гидрирования биогенных смоляных кислот при высокой температуре) [11].

Предельные углеводороды или алканы также являются типичными для термальной воды Тумнинского месторождения и занимают 26,5% от состава всего установленного органическо- го вещества. Эти компоненты очень удобны для использования их в качестве биомаркеров. Они устойчивы в течение длительного геологического времени и, соответственно, сохраняют первичную геохимическую информацию. При этом используют различные критерии молекулярно-массового распределения алканов в водном объекте. Это индексы нечетности (CPI и OEP) и группы характерных гомологов [16, 17, 20]. Данные по молекулярно-массовому распределению алканов в Тумнинской термальной воде приведены в табл. 5. Также в качестве сравнения приводятся данные по алканам в аналогичных Кульдурских и Анненских термальных водах и в руч. Чопэ, на левом берегу которого расположена скважина № 9 Тумнинского месторождения.

В термальной воде наблюдается примерно равное содержание низко- и высокомолекулярных гомологов, при этом максимумы приходятся на алканы С16 и С26. Гомолог С16 (гексадекан) – бактериальный алкан, широко синтезируемый бактериями. Максимального распространения также достигает бактериальная группа гомологов – С16, С20–С24 до 30%. Это указывает на то, что основная часть алканов образовалась здесь в результате бактериальной деятельности. Это подтверждается и индексом нечетности OEP23, значение которого выше единицы. Все это, наряду с особенностями состава органического вещества, говорит о том, что органические соединения средней летучести в термальной воде из скважины № 9 Тумнинского месторождения имеют биогенное происхождение (преимущественно бактериальное).

В Кульдурских и Анненских термальных водах при подавляющем преобладании алканов с длинной цепью индексы нечетности, особенно индекс CPI, равны единице. Это говорит о том, что углеводороды здесь образовались в результате химического ре-синтеза органических остатков растительного происхождения [13]. В руч. Чопэ картина иная. Здесь наблюдается резкое преобладание низкомолекулярных гомологов, при этом группа характерных гомологов – это алканы С9– С14 без дискриминации по четности–нечетности атомов углерода. Учитывая низкую температуру и отсутствие контакта воды с глубинными породами земной коры, образование этой группы алканов в результате термогенных процессов представляется маловероятным, как это имеет место, например, в Паратунской гидротермальной системе [13]. Широкое распространение низкомолекулярных гомологов С9–С14 до 63% связано, вероятно, с локальным загрязнением руч. Чопэ, возможно, горюче-смазочными материалами. В более высокомолекулярной области алканов индексы нечетности OEP17 и OEP27 выше единицы, что указывает уже на биогенное происхождение высокомолекулярных гомологов здесь.

Таблица 5

Молекулярно-массовое распределения алканов в Тумнинской термальной воде из скважины № 9, в термальных водах Приамурья [13] и руч. Чопэ

Table 5

Molecular-mass distribution of alkanes in the Tumnin thermal water from the well № 9, in thermal waters of the Amur Territory [13], and in the Chopae stream

|

Критерий распределения |

Тумнинские термы |

Кульдурские термы |

Анненские термы |

руч. Чопэ |

|

С |

С 16 ; С 26 |

С 10 ; С 27 |

С 11 ; С 28 |

С 11 ; С 24 |

|

∑ н-С9–С14, % |

12,1 |

7 |

7,2 |

63 |

|

∑ н-С15, С17, С19, % |

12,1 |

2,3 |

0,9 |

13,6 |

|

∑ н-С16, С20–С24, % |

29,9 |

17,4 |

11,4 |

13,3 |

|

н/в |

0,8 |

0,2 |

0,1 |

6,7 |

|

нч/ч |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

OEP17 |

0,8 |

1,1 |

– |

1,5 |

|

OEP19 |

– |

1 |

0,9 |

– |

|

OEP23 |

1,7 |

1,1 |

1,1 |

1,2 |

|

OEP25 |

1,2 |

1 |

1 |

0,8 |

|

OEP27 |

0,9 |

1,1 |

0,8 |

3,2 |

|

OEP29 |

1 |

1,2 |

0,8 |

– |

|

CPI |

1,1 |

1 |

1 |

1,2 |

Примечание: н/в – отношение низкомолекулярных алканов (до н-С22) к высокомолекулярным гомологам (от н-С23); нч/ч – отношение нечетных парафинов к четным во всей фракции. «–» – критерий не рассчитан из-за отсутствия гомологов в пробе

Заключение

Таким образом, в результате проведенного исследования были изучены ионно-солевой и ми-крокомпонентный составы, а также состав органического вещества средней летучести в термальной воде Тумнинского геотермального месторождения. Термальные воды щелочные, слабоминерализованные, относятся к типичным содовым водам – среди катионов преобладает натрий, среди анионов – гидрокарбонаты и карбонаты. Микро-элементный состав характеризуется повышенным содержанием мышьяка, железа, марганца, молибдена, серебра и хрома, которое обусловлено высокой температурой и взаимодействием в системе «вода–порода». Среди органических компонентов широко распространены терпены, алканы, изоалканы и эфир, доля которых в сумме более 90%. Особенности состава органического вещества и молекулярно-массового распределения углеводородов указывают на их биогенный, преимущественно бактериальный генезис.

Список литературы Комплексная биогеохимическая характеристика термальных вод Тумнинского месторождения

- Архипов Б.С. Химический состав и металлоносность термальных вод северо-восточного Сихотэ-Алиня//Тихоокеанская геология. 2009. Т. 28, № 4. С. 116-122

- Барабанов Л.Н., Дислер В.Н. Азотные термы СССР. М.: Геоминвод, 1968. 119 с

- Брагин И.В., Челноков Г.А. Геохимия термальных вод Сихотэ-Алиня. Газовый аспект//Вестник ДВО РАН. 2009. № 4. С. 147-151

- Геологическая карта Хабаровского края и Амурской области. Масштаб 1:5 000 000/гл. ред. Л.И. Красный. Л., 1986

- Завгорудько В.Н., Завгорудько Г.В., Завгорудько Т.И. Тумнинский минеральный источник. 3-е изд., перераб. и доп. Хабаровск: Изд-во ДВГМУ, 1999. 138 с

- Кулаков В.В., Сидоренко С.В. Минеральные воды и лечебные грязи Приамурья. Хабаровск: Изд-во ДВГМУ, 2017. 474 с

- Потурай В.А. Алифатические и ароматические углеводороды в термальных и поверхностных водах района Тумнинского месторождения термальных вод, Дальний Восток России//Современные проблемы регионального развития: материалы V международной научно-практической конференции. Биробиджан, 2014. С. 81-82

- Потурай В.А. Вариации состава органического вещества в Кульдурских термальных водах//Территориальные исследования: цели, результаты и перспективы: тезисы VIII Всероссийской школы-семинара молодых ученых, аспирантов и студентов. Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН -ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2015. С. 25-28

- Потурай В.А. Органическое вещество в подземных и поверхностных водах района Анненского геотермального месторождения (Дальний Восток)//Геохимия. 2017. № 4. С. 372-380

- Потурай В.А. Органическое вещество в подземных и поверхностных водах района Кульдурского месторождения термальных вод, Дальний Восток России//Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2013. № 1, вып. № 21. С. 169-182

- Потурай В.А. Органическое вещество в термальных и поверхностных водах района Тумнинского месторождения термальных вод, Дальний Восток России//Известия ТПУ. 2014. Т. 324, № 3. С. 44-52

- Потурай В.А. Органическое вещество в холодных подземных водах районов азотных терм Приамурья//Региональные проблемы. 2016. Т. 19, № 4. С. 59-66

- Потурай В.А. Состав и распределение н-алканов в азотных термах Дальнего Востока России//Тихоокеанская геология. 2017. Т. 36, № 4. С. 109-119

- Потурай В. А. Сравнение химического состава термальных, сточных и грунтовых вод Кульдурского района//Региональные проблемы. 2010. Т. 13, № 2. С. 92-95

- Чудаев О.В., Чудаева В.А., Брагин И.В. Геохимия термальных вод Сихотэ-Алиня//Тихоокеанская геология. 2008. Т. 27, № 6. С. 73-81

- Bray E.E., Evans E.D. Distribution of n-paraffines as a clue to recognition of source beds//Geochimica et Cosmochimica Acta. 1961. Vol. 22, N 1. P. 2-15

- Hunt J.M. Petroleum geochemistry and geology. San Francisco: W.H. Freeman and Company, 1979. 617 p

- Kompanichenko V.N., Poturay V.A., Rapoport V.L. Organic Matter in Hydrothermal Systems on the Russian Far East in the Context of Prebiotic Chemistry//Origins of Life and Evolution of Biospheres. 2010. Vol. 40. P. 516-517

- Kompanichenko V.N., Poturay V.A., Shlufman K.V. Hydrothermal systems of Kamchatka as the model for prebiotic environment//Origins of Life and Evolution of Biospheres. 2015. Vol. 45, N 1-2. P. 93-103

- Konn C., Charlou J.L. New insight into the contributions of thermogenic processes and biogenic sources to the generation of organic compounds in hydrothermal fluids//Geobiology. 2011. Vol. 9, N 1. P. 79-93