Комплексная хронологическая атрибуция часовни спаса нерукотворного из заонежской деревни Вигово

Автор: Орлов Андрей Васильевич, Кистерная Маргарита Васильевна, Козлов Валерий Александрович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 8 (113), 2010 года.

Бесплатный доступ

Традиционное деревянное зодчество, часовни, хронологическая атрибуция, строительные периоды, архитектурно-археологическая шкала, дендрохронология, сосна обыкновенная

Короткий адрес: https://sciup.org/14749817

IDR: 14749817

Текст статьи Комплексная хронологическая атрибуция часовни спаса нерукотворного из заонежской деревни Вигово

Заонежье – полуостров в северной части бассейна Онежского озера, известный своими многочисленными часовнями – безалтарными храмами, предназначенными для упрощенного богослужения (без литургии). В Олонецкой губернии За-онежье являлось центром распространения новых решений в области храмового строительства, своего рода законодателем архитектурной моды. Так, воздействие архитектуры заонежских часовен на безалтарные храмы другого субрегиона Карелии – Сямозерья – описывает В. П. Орфин-ский. Он отмечает, что Заонежье как центр новаций в культовом зодчестве Карелии оказывало влияние на формообразование сямозерских часовен, но, как правило, с запозданием и главным образом на уровне общих тенденций развития [11; 396]. Одним из авторов представленной статьи проводилось исследование влияния архитектуры часовен Заонежья на храмы Кенозерья. Оно показало, что архитектурный импульс развития архаичных кенозерских часовен исходил из За-онежья. Особенно ярко это отразилось в принадлежавшей ранее Пудожскому уезду Олонецкой губернии северной части Кенозерья, где были популярны аналогичные заонежским реконструкции храмов, связанные с увеличением камерности и надстройкой колоколен [9].

Часовни Заонежья достигли высокого уровня развития и выдающихся художественных качеств. Они привлекали внимание многих исследователей

[7], [8], [15], но в целом изучены недостаточно. Одним из насущных вопросов исследования часовен остается определение их строительной истории. Дело в том, что подавляющее большинство часовен за время своего существования подвергалось многократным реконструкциям, которые изменяли первоначальный облик памятника. Не всегда имеются сведения о проводимых реконструкциях. Кроме того, разные источники могут давать разную информацию как о характере вносимых изменений, так и о времени их появления.

Для восстановления строительной истории храма необходимо определить дату каждого строительного этапа. На проблему датировки часовен одним из первых обратил внимание Ларс Петтерссон. Исследуя памятники Заонежья, он определял время строительства и время проведения реконструкций на основании подписей на иконах, характера живописи и записей в приходских книгах [19]. Другой подход был предложен В. П. Орфинским: в рамках своей диссертационной работы [10; табл. 82] он сконструировал архитектурно-археологическую шкалу для датировки часовен Карелии (см. также: [12], [13]). Шкала незаменима для оперативной визуальной хронологической атрибуции. Она включает признаки с выявленными хронологическими ареалами и позволяет путем сопоставления с нею приемов, форм и деталей обследуемых объектов фиксировать возможные диапазоны их датировок и опре- делять по совокупности признаков наиболее вероятное время строительства.

А. Т. Яскеляйнен усовершенствовал приемы датирования традиционных деревянных построек. В своих трудах он разрабатывал методику комплексной хронологической атрибуции памятников, в которой датировка с помощью шкалы совмещалась с результатами дендрохронологических исследований, а также провел ряд комплексных исследований памятников [12], [13], [15], [16].

В настоящее время датирование по годичным кольцам (дендрохронология) признано наиболее точным и, что немаловажно, неразрушающим методом изучения памятников истории и культуры [17], [21]. По дендрохронологическим графикам (региональным шкалам), характеризующим радиальный прирост деревьев в данном регионе, определяется год, когда образовалось последнее годичное кольцо, после чего до начала следующего вегетационного периода дерево было срублено. Лимитирующими факторами при применении дендрохронологии являются многочисленные замены материала при реконструкциях и реставрациях, что затрудняет отбор представительных образцов для анализа, и отсутствие региональных шкал, наиболее точно отражающих особенности годичного прироста деревьев в конкретных регионах.

В рамках комплексной хронологической атрибуции предварительное датирование по шкале позволяет минимизировать число отбираемых для исследования образцов древесины памятника. В свою очередь, установление даты рубки дерева с точностью ±2 года, которую позволяет определить дендрохронологический анализ, дает возможность уточнять и развивать архитектурно-археологическую шкалу, являющуюся не только инструментом, но и наглядным способом представления результатов этноархитектурного исследования храмовых построек.

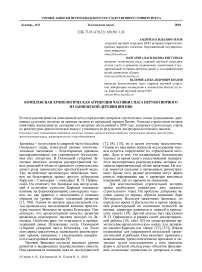

Основой настоящей статьи стала проведенная в 2009 году комплексная хронологическая атрибуция часовен музея-заповедника «Кижи». В ходе проводимых работ обследовались три часовни: Спаса Нерукотворного из деревни Вигово, Знамения Богородицы в деревне Корба и Параскевы Пятницы и Варлаама Хутынского в деревне Подъельники. Целью проводимой комплексной хронологической атрибуции храмов являлось дополнение научных паспортов памятников. Настоящая статья посвящена часовне Спаса Нерукотворного, оказавшейся наиболее сложной для визуального датирования (рис. 1). Храм вследствие перевозки на остров Кижи из деревни Вигово мог понести серьезные утраты, усложняющие определение строительной истории памятника, который и до переноса на остров претерпел ряд изменений.

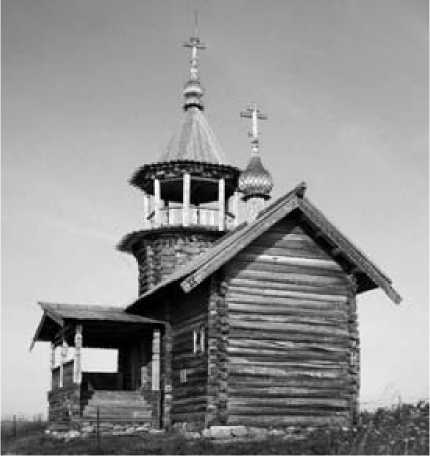

В 1968 году памятник в деревне Вигово обследовал А. В. Ополовников, он выполнил обмерные чертежи храма [5]. На момент обследования от первоначального храма хорошо сохранились только срубы: сеней с восьмериком коло- кольни, притвора и молитвенного помещения (кафоликона) с 16-частным расписанным потол-ком-«небом» (рис. 2). В том же году часовню перевезли из деревни Вигово на Нарьину гору острова Кижи, после чего в 1968–1969 годах она была отреставрирована по проекту А. В. Ополовни-кова [6]. При реставрации заменили шатер на колокольне, все главки и кровлю, восстановили крыльцо и выпиленную во время предыдущих реконструкций стену между притвором и кафо-ликоном. В качестве аналогов восстанавливаемых элементов послужили детали часовни из деревни Еглово [6]. Потолок-«небо» в перевезенной и отреставрированной часовне не установили.

Рис. 1. Часовня из деревни Вигово в музее-заповеднике «Кижи». Фото А. В. Орлова, 2009 год

Рис. 2. Часовня в деревне Вигово.

Фото А. В. Ополовникова, 1960-е годы

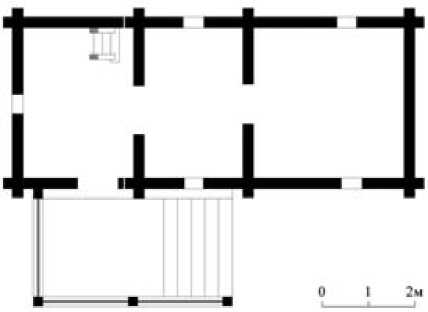

Рис. 3. План часовни

(по обмеру Т. И. Вахрамеевой, 1998 год)

Нарьина гора для установки часовни была выбрана неслучайно: это выразительная ландшафтная форма, самая высокая точка острова. Безал-тарный храм из деревни Вигово заменил на Нарь-иной горе утраченную часовню, для восстановления которой не имелось достоверных данных. Выбор часовни Спаса Нерукотворного для восполнения утраты закономерен: эта часовня является типичной для небольших деревень с культовой постройкой, простота и традиционность архитектуры которой делают ее достойным экспонатом музея-заповедника «Кижи». При переносе часовни изменился характер ее постановки. Если в деревне Вигово храм стоял на берегу озера перед порядком домов, то на Нарьиной горе, вдали от застройки, образ часовни получил новое звучание.

В настоящее время часовня представляет собой трехкамерную равновысокую клетскую постройку с надстроенной колокольней. Она состоит из квадратного в плане кафоликона, поперечнопрямоугольного притвора и сеней, являющихся нижней частью основания колокольни. Стены ка-фоликона, гладко отесанные изнутри со скруглением углов, имеют небольшой двухвенцовый повал. Стены притвора отесаны без скругления углов (судя по имеющимся следам, первоначально они были отесаны со скруглением углов, а в прямой угол стесаны позднее), бесповальные. Молитвенное помещение и притвор с юга и севера освещаются трехкосящатыми окнами, в кафоликоне – смещенными к восточной стене (рис. 3).

Пристроенная колокольня – «восьмерик на четверике» с восьмистолбным ярусом звона. Бревна трехстенного сруба («четверика») ее основания соединены с бревнами притвора в паз и гребень , на северном фасаде срубы скреплены замковым брусом. Четверик отесан изнутри со скруглением углов. Восьмерик имеет трехвенцовый повал. Одинарные угловые столбы яруса звона круглого сечения без резьбы, объединены двухвенцовой верхней обвязкой, рубленной с остатком. Колокольню завершает шатровое покрытие с луковичной главкой на барабане, покрытыми городковым лемехом.

Нижняя часть основания колокольни освещается западным трехкосящатым окном. На южной стене сеней располагается входная дверь, к которой ведет одновсходное срубное крыльцо, направленное лестничным маршем на восток, с двускатной симметричной крышей на пяти столбах. Декоративная обработка столбов представляет собой порезку однонаправленными «кувшинчиками».

Храм перекрывает единая гвоздевая кровля из прямообрезного теса с шеломом на коньке. Выносы кровли украшены причелинами с многоярусной резьбой. Полицы шатра и звонницы с красным тесом, имеющим концы пикообразной формы.

Предшествующими исследователями часовня датирована следующим образом. Финский архитектор Ларс Петтерссон, познакомившийся с часовней в годы Второй мировой войны, основываясь на росписи икон, относит время строительства храма ко второй половине XVII века [19]. А. В. Ополовников, обследовавший часовню еще до ее перевозки на остров Кижи в 1968 году, не аргументируя, датирует строительство часовни рубежом XVII и XVIII веков [6]. С. В. Куликов и С. В. Воробьева, авторы паспорта памятника, на основании анализа архитектурно-конструктивных особенностей относят часовню ко второй половине XVII века [4].

Анализ документов и визуальный осмотр памятника, проведенные нами, позволили выявить, что первоначально была срублена двухкамерная равноширокая и разновысокая клетская часовня с повышенным молитвенным помещением и более низким притвором (на это указывают следы от куриц безгвоздевой кровли на боковых стенах позднее наращенного по высоте притвора). Подобные решения имели наиболее вероятное распространение со второй половины XVII века до первой половины XVIII века (табл. 1, п. 2.1).

Кафоликон имеет план в виде квадрата, период его наиболее вероятного распространения также относится ко второй половине XVII – первой половине XVIII века (табл. 1, п. 6.1). Молитвенное помещение перекрывало 16-польное «небо», наиболее часто устраивавшееся во второй половине XVII – первой половине XVIII века (табл. 1, п. 17.5.1).

Намеченному периоду строительства часовни не противоречит конструкция крыши со слегами, врубленными в каждую пару самцов, наиболее распространенная в первой половине XVIII века (табл. 1, п. 18.3). Помимо этого, наличие криволинейного повала у стен кафоликона позволяет предположительно датировать храм второй половиной XVII – первой половиной XVIII века (табл. 1, п. 10.2).

Важную роль при определении итоговой датировки играют решения оконных и дверных колод. Окна в кафоликоне имеют косяки с гребнем и заплечиками с внутренней стороны, сопрягающимися «в ус» между собой и с подоконным бревном. Период вероятного распространения данного конструктивного приема – вторая половина XVII – первая половина XVIII века (табл. 1, п. 21.1.4). Первоначальные дверные колоды не сохранились.

Таблица 2

Результаты дендрохронологического анализа образцов с кафоликона и притвора

|

№ керна |

Количество годичных слоев |

Средняя ширина годичного кольца, см |

Первый год |

Последний год |

Коэфф. корреляции с локальной шкалой |

|

11 |

115 |

0,98 |

1597 |

1711 |

0,60 |

|

12 |

108 |

1,11 |

1606 |

1713 |

0,55 |

|

13 |

110 |

1,06 |

1601 |

1710 |

0,72 |

|

14 |

102 |

1,22 |

1611 |

1712 |

0,68 |

|

15 |

Не использовалась для анализа из-за сильной дефор- |

||||

|

16 |

мации годичных слоев |

||||

Таблица 1

Первый строительный период – строительство храма (составлена с использованием архитектурно-археологической шкалы для датировки часовен и церквей Карелии [13; 223–229])

|

№ признака |

Наименование признаков, имеющих выявленные хронологические ареалы |

XVII |

XVIII |

XIX |

XX |

||

|

2-я пол. |

1-я пол. |

2-я пол. |

1-я пол. |

2-я пол. |

1-я пол. |

||

|

2.1 |

Двухкамерная разновысокая и равноширокая часовня |

||||||

|

6.1 |

Кафоликон, близкий к квадрату |

||||||

|

10.2 |

Стены в кафоликоне с повалами |

||||||

|

10.5 |

Стены в кафоликоне полностью отесаны со скруглением углов |

||||||

|

11.1 |

Стены в притворе бесповальные |

||||||

|

17.5.1 |

Шестнадцатипольные «небеса» |

||||||

|

18.3 |

Кафоликон со слегами, врубленными в каждую пару самцов |

||||||

|

21.1.4 |

Окно типа Г/2 |

||||||

– период наиболее вероятного распространения

– период вероятного распространения

– период маловероятного распространения

Совокупность указанных датирующих признаков с учетом их весомости позволяет отнести время строительства часовни ко второй половине XVII – первой половине XVIII века (табл. 1).

Для дендрохронологического анализа с бревен кафоликона и притвора были отобраны 6 образцов-кернов (табл. 2). Их обработка и анализ проводились по стандартной методике, достаточно подробно описанной в литературе [14], [17], [20], [21].

При выполнении дендрохронологического анализа неоднократно перестраивавшейся часовни важно было не только найти бревна с сохранившимся лубом, но и исключить из рассмотрения элементы, введенные в постройку при ремонтно-реставрационных работах.

Невозможность отбора поперечных спилов бревен при исследовании памятника не позволила учесть искажения структуры годичных колец за счет сплющенности ствола, различных физических нарушений его первоначального облика. Именно поэтому продатированные образцы-керны имеют разбег по дате рубки. Наиболее вероятный год сооружения сруба («строительная дата»), отраженный в совокупности датировок стволов с сохранившимися внешними кольцами, определяется по самой поздней дате.

Достаточно часто в постройке встречаются бревна, порубочная дата которых значительно отличается от основной выборки образцов. В этом случае деревья, срубленные раньше, чаще всего заимствованы из какой-то более ранней постройки. Элементы из древесины более поздней заготовки расцениваются как привнесенные при ремонтах и перестройках основного сооружения.

Абсолютная датировка образцов проводилась с помощью локальной шкалы для сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.), разработанной специально для прибрежной зоны Онежского озера (61o30'–62o30' N, 33o–34o E) и охватывающей временной интервал 1550–2000 годы [18].

Достаточно высокие коэффициенты корреляции позволяют достоверно определить время рубки древесины для молитвенного помещения и притвора: 1713 ± 2 года (см. табл. 2). Эти данные в совокупности с приведенным выше анализом конструктивных признаков позволяют окончательно датировать храм 1710-ми годами.

Через некоторое время после возведения храм реконструировали – к основному срубу пристроили колокольню с двухъярусным основанием в виде восьмерика на четверике, полностью рубленным «в обло». Пристройка колокольни датирована только в одном из предшествующих исследований: авторы паспорта памятника относят эту реконструкцию к XVIII веку [4].

Проведенная реконструкция ориентировалась на традиционные образцы трехчастных (изначально или достроенных) равновысоких культовых построек с общим двускатным покрытием и надстроенной над сенями колокольней с одинарными столбами яруса звона. Оба приема получили наиболее вероятное распространение во второй половине XIX века, но первый из них был вероятен и во второй половине XVIII – первой половине XIX века (табл. 3, п. 3.2, 5.3). Однако такому предположению о времени реконструкции противоречат особенности трехстенной пристройки сеней, которая служит четвериком колокольни. Сени, судя

Таблица 4

Результаты дендрохронологического анализа образцов с бревен сеней и восьмерика

|

№ керна |

Количество годичных слоев |

Средняя ширина годичного кольца, см |

Первый год |

Последний год |

Коэфф. корреляции с локальной шкалой |

Сени

|

6 |

139 |

0,72 |

1610 |

1748 |

0,71 |

|

7 |

82 |

1,24 |

1633 |

1714 |

0,51 |

|

8 |

56 |

2,68 |

1687 |

1742 |

0,72 |

|

9 |

233 |

0,56 |

1476 |

1708 |

0,49 |

|

10 |

64 |

1,25 |

1675 |

1738 |

0,69 |

Восьмерик

|

4 |

146 |

0,79 |

1615 |

1760 |

0,65 |

|

4а |

135 |

0,81 |

1626 |

1760 |

0,71 |

|

4б |

126 |

0,85 |

1633 |

1758 |

0,69 |

|

(1–3)* |

77 |

1,19 |

1634 |

1710 |

0,59 |

* Среднее значение для 3 образцов с зарубками.

Таблица 3

Второй строительный период – пристройка колокольни (составлена с использованием архитектурно-археологической шкалы для датировки часовен и церквей Карелии [13; 223–229])

|

№ призна- |

Наименование признаков, имеющих выявленные хронологические |

XVII |

XVIII |

XIX |

XX |

||

|

ка |

ареалы |

2-я пол. |

1-я пол. |

2-я пол. |

1-я пол. |

2-я пол. |

1-я пол. |

|

3.2 |

Равновысокая и равноширокая трехкамерная часовня |

||||||

|

5.3 |

Одинарные угловые столбы яруса звона |

||||||

|

8.2 |

Крыльцо на срубе |

||||||

|

12.1 |

Колокольня рублена «в обло» |

||||||

|

12.3 |

Стены колокольни с повалами |

||||||

|

12.5 |

Стены колокольни не отесаны |

||||||

|

20.1.6 |

Дверь типа Д/1 |

||||||

|

21.1.7 |

Окно типа Д/2 |

||||||

– период наиболее вероятного распространения

– период вероятного распространения

– период маловероятного распространения

по южным входным дверям и окну, с наибольшей вероятностью можно датировать второй половиной XVIII – первой половиной XIX века (табл. 3, п. 20.1.6, 21.1.7). Трехвенцовый криволинейный повал восьмерика также позволяет с наибольшей вероятностью отнести колокольню ко второй половине XVIII – первой половине XIX века, но в третьей четверти XIX века такой повал тоже был вполне вероятен (табл. 3, п. 12.3).

Анализ конструктивных признаков по архитектурно-археологической шкале дает возможность датировать реконструкцию храма в широких временных пределах – со второй половины XVIII века до второй половины XIX века включительно.

Этот период можно сузить до второй половины XVIII – первой половины XIX века, если исключить из анализа явно выпадающее из намечающегося хронологического интервала время наиболее вероятного распространения одинарных столбов яруса звона колокольни (вторая половина XIX – начало XX века). Действительно, такие столбы могли появиться и в результате реконструкции 1910 года, когда, по данным Ларса Петтерссона, часовню изнутри и снаружи обшили тесом, заменили шатер на звоннице, главкам на шатре и над кафоликоном придали новую форму [19; 64]. Возможно, тогда же в пределах интерьера была выпилена стена между кафоликоном и притвором, в результате чего между помещениями образовался новый широкий арочный проем. Точно ответить на этот вопрос не представляется возможным, так как, к сожалению, при последних реставрационных работах элементы были заменены полностью и для выполнения дендрохронологического анализа не было материала.

Возвращаясь к определению времени пристройки сеней и колокольни, отметим, что весомость датирующих признаков в пределах второй половины XVIII – первой половины XIX века с небольшим преимуществом дает возможность отнести рассматриваемую реконструкцию ко второй половине XVIII века. Для дендрохронологического анализа с целью уточнения этой датировки были отобраны 5 образцов с элементов сеней и 6 образцов с элементов восьмерика (табл. 4).

Исходя из полученных результатов, древесина для сеней заготовлена не позднее 1748 ± 2 года. Керны № 7 и 9 выпадают из общей картины датировки конструкций сеней. В отличие от остальных образцов, с достаточной степенью достоверности датируемых серединой XVIII века, они, по всей вероятности, были вторично использованы в постройке, о чем свидетельствуют следы многочисленных врубок на 5-м бревне под дверью, с которого был отобран керн № 9, и значительная степень эрозии нижнего венца южной стены (керн № 7).

Образцы № 1–3, отобранные с элементов восьмерика с однотипными маркировочными метками (зарубками), характеризовались малым количеством годичных колец, поэтому для более достоверного анализа они были объединены в плавающую хронологию, усредненные данные для которой приведены в табл. 4. Образцы датируются началом XVIII века, что указывает на вторичное использование материала из другой постройки.

Керны, отобранные с элементов восьмерика без меток на восточной и северо-восточной панелях (№ 4, 4а, 4б), качественно отличаются от остальных: их древесина более зрелая (количество годичных колец – более 100) и узкослойная. Образцы с достаточно высокой достоверностью датируются 1760 годом, поэтому с высокой степенью вероятности за дату возведения восьмерика можно принять 1760 ± 2 года.

Наиболее вероятно, что пристройка трехстенных сеней выполнена в середине XVIII века, а устройство колокольни – в третьей четверти XVIII века. Хотя возможно и другое предположение, согласно которому устройство сеней и колокольни произведено единовременно в третьей четверти XVIII века, при этом использовалась вторичная древесина с двух различных построек (одна из которых была срублена в середине XVIII века, а другая – в начале XVIII века). Использование вторичной древесины начала XVIII века на восьмерике колокольни не вызывает сомнений, а о возможном использовании бывших в употреблении бревен середины XVIII века для трехстенка сеней говорят продольный паз в нижнем бревне южной стены сеней и следы на фронтоне восточной стены трехстенка, свидетельствующие о первоначальном применении бревен в другой конструкции.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующий вывод. Наиболее вероятно, что часовня Спаса Нерукотворного в своей истории имела два главных строительных периода. Это возведение двухкамерного храма в 1710-х годах и пристройка колокольни в 1740–80-х годах. Вопрос о разновременности или одновременности пристройки сеней и надстройки над ними колокольни, как мы показали, пока остается открытым.

В результате проведенного исследования удалось существенно уточнить называемые ранее датировки возведения храма и его реконструкции. При этом часовня была несколько омоложена: вся история ее формирования проходила в XVIII веке. Вместе с тем часовню можно отнести к постройкам, на которых проходила отработка блокировки безалтарного храма с колокольней – нового для народного зодчества приема, наиболее вероятный период распространения которого относится к более позднему времени – к XIX веку [13; 223]. Примечательно, что в нашем случае такой ранний пример новаторства зафиксирован в деревне Виго-во, в зоне влияния Кижского погоста.

Следует также отметить, что проведенный дендрохронологический анализ древесины часовни подтвердил корректность разработанной ранее архитектурно-археологической шкалы в части использованных при предварительном датировании храма признаков.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают благодарность музею-заповеднику «Кижи» за финансовую поддержку данного научного исследования.

Список литературы Комплексная хронологическая атрибуция часовни спаса нерукотворного из заонежской деревни Вигово

- Научный архив музея-заповедника «Кижи». Арх. № 3110. Часовня Спаса Нерукотворного из деревни Вигово. Обследования и реставрационные предложения. Петрозаводск: ЗАО «ЛАД», 1998.

- Фотоматериалы из фондов музея-заповедника «Кижи». Арх. № 98. Часовня Спаса Нерукотворного из деревни Вигово. 1968-69 гг.

- Фотоматериалы из фондов музея-заповедника «Кижи». Арх. № 13867-55. Часовня Спаса Нерукотворного из деревни Вигово.

- Архив Республиканского центра по государственной охране объектов культурного наследия МР РК. Часовня Спаса Нерукотворного из деревни Вигово. Паспорт № 1103 от 2.07.1988. Составители С. В. Куликов, С. В. Воробьева.

- Архив ЗАО «ЛАД». Обмерные чертежи часовни из д. Вигово. Фотофиксация. Автор А. В. Ополовников. М., 1968.

- Архив ЗАО «ЛАД». Пояснительная записка к проекту реставрации часовни из д. Вигово. Автор А. В. Ополовников. М., 1968.

- Вахрамеев Е. В. Эволюция архитектурных форм часовни Михаила Архангела//Архитектурное наследие и реставрация: Сб. науч. тр. М., 1986. С. 218-230.

- Кутькова Г. А. Культовые постройки деревни Вороний Остров в Заонежье//Народное зодчество: Межвуз. сб. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. С. 159-165.

- Орлов А. В. Типологические исследования часовен: Кенозерье и Заонежье//Кенозерские чтения: Материалы науч.-практ. конф. Архангельск, 2010 (в печати).

- Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии (Генезис, эволюция, национальные особенности): Дисс. … д-ра архитектуры. Т. I. М., 1975.

- Орфинский В. П. Народное храмостроительство//История и культура Сямозерья: Сб. науч. тр. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. С. 377-418.

- Орфинский В. П., Яскеляйнен А. Т. Хронологическая атрибуция сооружений деревянного культового зодчества Карелии//Народное зодчество: Межвуз. сб. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. С. 147-160.

- Орфинский В. П., Яскеляйнен А. Т. Хронологическая атрибуция сооружений народного деревянного культового зодчества//Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типология деревянного культового зодчества Русского Севера. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2004. С. 220-230.

- Шиятов С. Г., Ваганов Е. А., Кирдянов А. В. и др. Методы дендрохронологии. Ч. 1. Красноярск: Издательский центр КГУ, 2000. 82 с.

- Яскеляйнен А. Т. К вопросу датировке и эволюции часовни Петра и Павла на Волкострове//Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Российского Севера: Межвуз. сб. Петрозаводск, 1991. С. 124-131.

- Яскеляйнен А. Т. Оптимизация хронологической атрибуции сооружений деревянного зодчества: Автореф. дисс. … канд. архитектуры. Петрозаводск, 1998.

- Fritts H. C. Tree-rings and climate. London; N. Y.; San Francisco: Acad. Press, 1976. 567 p.

- Kozlov V., Kisternaya M. Architectural wooden monuments as a source of information for past environmental changes in North Russia//Paleogeography, paleoclimatology, paleoecology. 2004. № 209. P. 103-111.

- Pettersson L. Aanisniemen kirkollinen puuarkkitehtuuri. Helsinki, 1950.

- Pilcher J. R. Sample preparation, cross-dating and measurement//Methods of dendrochronology. Application in the Environmental Sciences/Eds. E. R. Cook, L. A. Kairiukstis. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1990. P. 40-51.

- Thun T. Dendrochronology and building construction//Dendrochronology and the Investigation of Buildings: Proc. of Int. Seminar at the Academy of Science and Letters, Oslo, 1st-2nd November 1991/Eds. O. Storsletten, T. Thun. Riksantikvaren rep. № 22. Oslo, 1993. P. 49-51.