Комплексная хронологическая атрибуция часовни в заонежской деревне Подъельники

Автор: Гришина Ирина Евгеньевна, Кистерная Маргарита Васильевна, Козлов Валерий Александрович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 8 (145) т.2, 2014 года.

Бесплатный доступ

На примере часовни Параскевы Пятницы и Варлаама Хутынского в заонежской деревне Подъельники рассматривается использование комплексного метода определения датировок строительных этапов традиционных деревянных культовых построек. Строительная история памятника, включая время его возведения, реконструкции и этапа завершающих работ, выявлена на основании его натурных обследований с применением архитектурно-археологической шкалы для датировки церквей и часовен Карелии. Учтены данные предшествующих исследований часовни 1940-1980-х годов. Дендрохронологический анализ образцов древесины памятника при сравнении его результатов с авторской локальной дендрошкалой «Заонежье» уточнил этапы и время формирования часовни: для строительства ее молитвенного помещения использована древесина срубленного в конце XVIII века амбара; молитвенное помещение, притвор и колокольня часовни возведены единовременно в начале 1860-х годов; растянутый во времени этап завершающих работ, включающий пристройку сеней, наружную обшивку сруба, изменение окон, внутренних дверей и потолка молитвенного помещения, относится к периоду с 1870-х годов до начала XX века включительно.

Часовни, хронологическая атрибуция, строительные периоды, архитектурно-археологическая шкала, дендрохронология

Короткий адрес: https://sciup.org/14750770

IDR: 14750770 | УДК: 72.03(470.22):630.561.1.24

Текст научной статьи Комплексная хронологическая атрибуция часовни в заонежской деревне Подъельники

Часовня Параскевы Пятницы и Варлаама Ху-тынского в деревне Подъельники – один из интереснейших памятников в экспозиции «Кижское ожерелье» музея-заповедника «Кижи». В настоящее время часовня представляет собой Г-образную в плане равновысокую клетскую постройку, состоящую из состыкованных по меридиональной оси продольно-прямоугольных срубов кафоликона (молитвенного помещения) и притвора. Над западной частью последнего, слегка уширенного и значительно укороченного по отношению к первому, надстроена шестигранная колокольня под невысоким шатром-колпаком с полицами. Шатер, как и покрытие кафоликона, увенчан главкой с крестом (рис. 1).

Часовня в Подъельниках имеет длительную историю исследования, начатую финским ученым Ларсом Петтерссоном в начале 1940-х годов [9]. В 1950–1960-х годах часовню детально обследовал архитектор-реставратор А. В. Опо-ловников [1], по проекту которого в 1963 году была проведена реставрация памятника. Анали-

зом художественных особенностей часовни занимался академик В. П. Орфинский [3]. В 1988 году сотрудниками музея «Кижи» С. В. Куликовым и С. В. Воробьевой был составлен научный паспорт памятника [5]. В 2006 году часовня заново отреставрирована.

Одной из важнейших проблем в изучении традиционных часовен является определение времени их возведения и реконструкций. Предшествующими исследованиями в строительной истории памятника выделено три периода: возведение двухкамерной (или однокамерной) часовни в первый период, пристройка притвора и колокольни – во второй и устройство каркасных сеней – в третий. Ларс Петтерссон датирует часовню 1860–1865 годами на основании храмовой иконы, подписанной известным заонежским иконописцем И. Аверкиевым в 1863 году [9; 82, 92–93]. Петтерссон выделяет и второй строительный период, связанный с пристройкой колокольни, но не датирует его. А. В. Ополовников выявляет первоначальный период, когда часов- ня была одночастной. Пристройка колокольни и сеней, по его мнению, относится ко второй половине XIX века [1; 180]. По данным научного паспорта памятника, часовня была срублена в конце XVIII века, а время устройства колокольни относится к середине XIX века. В паспорте ничего не говорится о времени устройства сеней, но указывается, что обшивка главок железом и изменения в интерьере могли произойти в конце XIX века [5].

Рис. 1. Часовня в деревне Подъельники.

Фото Б. Бойцова, 1970-е годы

Имеющиеся датировки часовни противоречивы и неполны, что связано с использованием разных методик исследования. Оптимальным может считаться только комплексный подход к хронологической атрибуции памятника, так как ни одна отдельно взятая методика датирования, как правило, не дает абсолютно корректных результатов. Опыт карельских исследователей деревянного зодчества показывает, что наилучшие результаты обеспечивает датирование с использованием архитектурно-археологической шкалы и дендрохронологического анализа древесины с учетом относительных датирующих данных и сведений из письменных источников [2], [4], [6], [7].

Натурное исследование памятника и датирование с помощью архитектурно-археологической шкалы позволили выдвинуть гипотезу о двух строительных периодах и растянутом во времени этапе завершающих работ.

Предваряя хронологический анализ часовни, отметим, что, по данным Л. Петтерссона, основой храма являлся береговой амбар [9; 82, 92–93]. Правомерность такого утверждения подтверждают следы сусеков на восточной стене ка-фоликона. Амбар имел встроенное предмостье, выделенное на нижнем ярусе перерубом. Его следы хорошо видны на северной и южной стенах молитвенного помещения храма. Скорее всего, изнутри сруб амбара не был отесан. Позднее его раскатали, а часть бревен использовали для строительства часовни, добавив внизу не менее двух венцов. При этом удалили переруб предмостья и все повторно используемые стеновые бревна отесали изнутри без скругления углов. Срубленный таким образом храм представлял собой одночастную клетскую часовню, отличавшуюся от известных архаических культовых построек такого типа формой кафоликона – не квадратной в плане, а продольно-прямоугольной, что предопределялось формой исходного амбара и не противоречило тенденции развития молитвенных помещений храмов. Наиболее вероятный период распространения указанных признаков приурочен ко второй половине XIX – началу XX века [4; 223, 224].

Первоначально молитвенное помещение освещалось только с юга двумя трехкосящатыми окнами, меньшими по размерам, нежели нынешние. Судя по следам, их косяки соединялись «в ус» между собой и под прямым углом с подоконным бревном. Вершник имел гребень и заплечики с внешней стороны. Периодом наиболее вероятного распространения такого типа оконных колод является вторая половина XVIII – первая четверть XIX века [4; 227]. Входная дверь находилась на западном фасаде, ее косяки не сохранились.

Часовня была покрыта двускатной тесовой кровлей по курицам и потокам, вероятное и наиболее вероятное распространение которой относится к широкому временному интервалу – со второй половины XVII до середины XIX века [4; 226].

С учетом небольшого числа датирующих признаков и разброса временных интервалов их распространения за датировку первого периода принят предложенный Л. Петтерссоном период 1860–1865 годов, как единственный, имеющий документальное подтверждение.

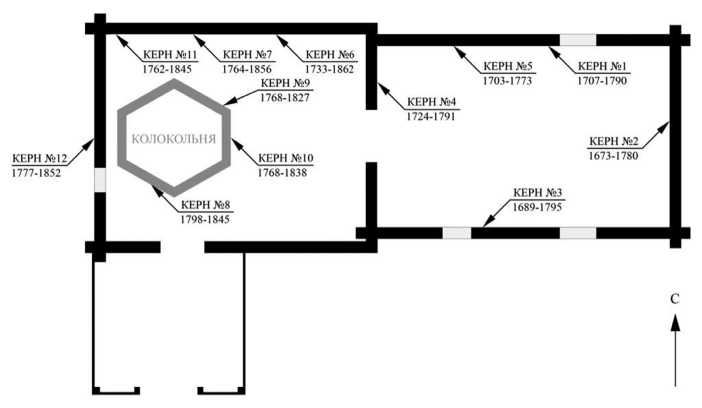

По данным дендрохронологического анализа, проведенного на часовне летом 2009 года, бревна для молитвенного помещения были срублены в период 1791–1795 годов. Для анализа было отобрано 5 кернов с количеством годичных колец от 70 до 110 (рис. 2). Корреляция с «заонежской» дендрохронологической шкалой [8] достаточно высокая (более 0,75).

Обобщая данные дендрохронологического анализа и результаты архитектурно-археологических исследований, можно утверждать, что береговой амбар был построен в конце XVIII века и в 1860-е годы перестроен в часовню.

Второй строительный период знаменуется пристройкой притвора. Его стены отесаны изнутри со скруглением углов, что датируется в широких временных границах со второй половины XVII до начала XX века [4; 224]. Дверь в притвор для своего времени (после 1860-х годов) была весьма архаичной. Она имела трехкосящатую колоду с косяками, соединенными «в ус» между собой и под прямым углом с порогом. На вершнике колоды с наружной стороны был гребень и заплечики. Такая конструкция колоды может относиться ко второй четверти XVIII – середине XIX века [4; 227]. Притвор освещался через южное трехкосящатое окно, косяки которого соединяются между собой исподоконным бревном под прямым углом. Данный тип окон встречался лишь в XIX веке [4; 227].

К этому времени приурочено также изменение окон кафоликона. Южные окна растесали, установив новые колоды, аналогичные колодам окна в притворе. Окно такого же конструктивного типа прорубили на северной стене кафолико-на. Все окна имели скосы с внутренней стороны колод, что позволяет датировать их в широком временном диапазоне – XVIII – начало XX века включительно [4; 227].

В этот же строительный период над западной частью притвора надстроили колокольню. При определении времени надстройки колокольни значение имеют рубленные «в лапу» стены основания звонницы, но они наиболее вероятны в широких пределах с середины XVIII до начала XX века [4; 224]. С учетом датировки первого строительного периода внимание было обращено на распространенность датирующих признаков колокольни во второй половине XIX века. Колокольня достаточно архаизирована, так как время наиболее вероятного распространения трех из пяти датирующих признаков – первая половина XIX века – не принадлежит искомому хронологическому интервалу. Временные периоды вероятного распространения данных признаков следующие: для повалов стен колокольни (в нашем случае недостаточно выраженных) – первая четверть XIX века [4; 224], наружная отеска стен – с первой половины XIX до начала XX века [4; 224], ограждение яруса звона из плоских криволинейных балясин – вторая половина XIX века [4; 228]. Из всех датирующих признаков колокольни наибольшей «весомостью» обладают одинарные столбы яруса звона. Наиболее вероятный хронологический интервал их распространения относится ко второй половине XIX – началу XX века [4; 223], что по совокупности признаков с учетом датировки предшествующего строительного периода позволяет отнести реконструкцию часовни к последней трети XIX века.

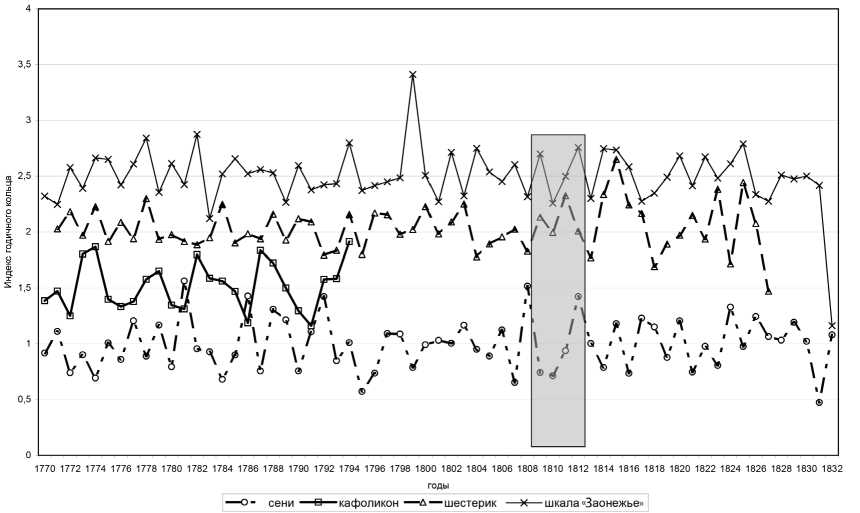

Для дендрохронологического анализа были отобраны керны с бревен притвора: четыре образца с количеством годичных колец от 80 до 130. На шестерике колокольни удалось отобрать три полноценных образца с количеством годичных колец от 50 до 70 (см. рис. 2). Исследование показало, что бревна для притвора срублены в период 1858–1862 годов, а колокольни – в период 1838–1845 годов. Корреляция «заонежской» дендрохронологической шкалы [8] и дендроряда молитвенного помещения достаточно высокая – 0,78; с дендрорядом колокольни несколько ниже – 0,72. На всех отобранных кернах прослеживается региональный провал активности древесного прироста после 1810–1812 годов, обусловленный климатическими условиями данного региона (рис. 3).

Учитывая относительно небольшое количество годичных колец в образцах (менее 100), отобранных на шестерике колокольни, однородность проанализированных древесно-кольцевых хронологий, а также принимая во внимание вариативность архитектурно-археологических признаков первого и второго строительных периодов, конфликт датировки второго строительного периода по архитектурно-археологической шкале с данными дендрохронологического

Рис. 2. Схема мест отбора кернов для дендрохронологического анализа с указанием их датировки

Рис. 3. Перекрестное датирование индексов годичных колец образцов древесины из различных зон памятника с локальной дендрошкалой «Заонежье» (на диаграмме выделены реперные годы (1810–1812) с угнетением годичного прироста)

анализа (последняя треть XIX века и середина XIX века), можно предположить, что во время перестройки часовни из амбара она возводилась сразу с притвором и колокольней. Сравнение дендрорядов притвора и шестерика дает право высказать предположение о разновременности рубки деревьев для этих зон и, соответственно, об использовании при рубке колокольни вторичной древесины.

Таким образом, с высокой долей вероятности можно утверждать, что береговой амбар, срубленный в конце XVIII века, в начале 1860-х годов был перестроен в двухчастную часовню с колокольней.

Все остальные изменения во внешнем и внутреннем облике храма в рамках его намеченной строительной периодизации не поддаются однозначной хронологической атрибуции. Частично они могли быть сделаны в процессе реконструкции храма (во второй строительный период) или выполняться последовательно, с незначительными временными перерывами после строительства часовни до начала XX века включительно.

К этим изменениям относится пристройка каркасных сеней. При их строительстве использовались кованые гвозди, наиболее вероятный временной интервал их использования – от начала XIX века до середины 1880-х годов [4; 225]. Сени могли быть пристроены и одновременно с возведением колокольни, о чем свидетельствуют особенности компоновки объемов в западной части храма – притвора, основания колокольни и крыши сеней.

К завершающим работам на храме можно отнести наружную обшивку храма, которая, видимо, задумывалась уже на этапе реконструкции, на что указывают выступающие оконные колоды, выполненные с расчетом на последующую обшивку сруба.

Скорее всего, в это время произошли изменения в интерьере часовни. Проем между притвором и кафоликоном увеличили и установили двустворчатую филенчатую дверь; такой тип двери бытовал во второй половине XIX – начале XX века [4; 228]. Заменили входную дверь в притвор. Новая дверь больше, чем первоначальная; ее боковые косяки соединяются в четверть с вершником и под прямым углом с порогом. Период наиболее вероятного распространения таких дверей – вторая половина XIX – начало XX века [4; 227]. Возможно, тогда же стены были обтянуты холстом и оклеены обоями, в подоконной зоне молитвенного помещения установлены филенчатые панели, а потолок заменен дощатым сводом по кружалам. Появился дополнительный оконный проем на южной части западной стены притвора, имеющий дощатую коробку. Памятник приобрел вид, сохранившийся до нашего времени.

В заключение отметим, что периоды распространения многих датирующих признаков часовни слишком протяженны и мало детализированы в пределах второй половины XIX – начала XX века, в связи с чем представленная выше версия строительной истории памятника в части времени пристройки сеней, устройства и изменения окон и дверей не является единственно возможной.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках базовой части государственного задания № 2014/154 в сфере научной деятельности, НИР № 1704.

OVERALL CRONOLOGICAL ATTRIBUTION OF A CHAPEL

IN ZAONEZHYE VILLAGE OF POD’’YEL’NIKI

Список литературы Комплексная хронологическая атрибуция часовни в заонежской деревне Подъельники

- Ополовников А. В. Русское деревянное зодчество. М.: Искусство, 1986. 312 с.

- Орлов А. В., Кистерная М. В., Козлов В. А. Комплексная хронологическая атрибуция часовни Спаса Нерукотворного из Заонежской деревни Вигово//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер.: «Естественные и технические науки». 2010. № 8 (113). С. 64-70.

- Орфинский В. П. Логика красоты. Петрозаводск: Карелия, 1982. 120 с.

- Орфинский В. П., Яскеляйнен А. Т. Хронологическая атрибуция сооружений народного деревянного культового зодчества//Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типология деревянного культового зодчества Русского Севера. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2004. С. 220-230.

- Часовня Параскевы Пятницы и Варлаама Хутынского в деревне Подъельники. Паспорт № 981 от 23.06.1988/Сост. С. В. Куликов, С. В. Воробьева; Архив Республиканского центра по государственной охране объектов культурного наследия Министерства культуры Республики Карелия.

- Яскеляйнен А. Т. К вопросу о датировке и эволюции часовни Петра и Павла на Волкострове//Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Российского Севера. Петрозаводск: РИО ПетрГУ, 1991. С. 124-131.

- Яскеляйнен А. Т. Архитектурно-археологическое датирование традиционных жилых построек Заонежья//Народное зодчество: Межвуз. сб. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. С. 173-193.

- Kozlov V., Kisternaya M. Architectural wooden monuments as a source of information for past environmental changes in North Russia//Paleogeography, paleoclimatology, paleoecology. 2004. № 209. P. 103-111.

- Pettersson L. Aanisniemen kirkollinen puuarkkitehtuuri. Helsinki, 1950. 342 s.