Комплексная исследовательская фотосъемка скульптуры бизона с Зарайской стоянки: предварительные результаты

Автор: Пахунов А.С., Лев С.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный и бронзовый века

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены предварительные результаты исследования статуэтки бизона с зарайской палеолитической стоянки с использованием различных методов, основанных на получении фотографических изображений.Фотосъемка в отраженных ультрафиолетовых лучах позволила выявить следыутрат тонкого слоя на поверхности кости и установить его связь с заполированными областями, обнаруженными ранее в процессе технологического исследования скульптуры (рис. 1, 5: с. 466). С применением многоугловой теневой фотосъемки и анализа цифровых изображений было подтверждено предположение о постдепозиционном характере формирования следов черного пигмента на поверхности кости (рис. 2, 2б). Также было показано различие в границах следов удара и естественных утрат (рис. 3, 2, 3; 4)

Многоугловая теневая фотосъемка, мультиспектральная фотосъемка, верхний палеолит

Короткий адрес: https://sciup.org/14328236

IDR: 14328236

Текст научной статьи Комплексная исследовательская фотосъемка скульптуры бизона с Зарайской стоянки: предварительные результаты

Скульптурное изображение бизона из бивня мамонта было обнаружено в ходе раскопок Зарайской верхнепалеолитической стоянки в 2001 г. Находка относится к наиболее раннему периоду бытования поселения и имеет две косвенные AMS-датировки. Первая – 21150 ± 220 BP (GrA-22083) – получена по фрагменту костного угля, лежавшего в непосредственной близости от статуэтки на дне ямы 71. Вторая – 22850 ± 150 BP (OxA-26999 1) – по костным фрагментам лапки песца, лежавшей в анатомическом порядке рядом со статуэткой. Анатомические группы пальцевых фаланг зачастую сохраняются при снятии шкурки у пушных зверей. Нередко они встречаются на дне «полуземлянок», которое, как можно предположить, выстилалось шкурами. Вероятно, и в яме со статуэткой на дне присутствовала шкурка песца.

Изучение и визуализация поверхности объектов культурного наследия позволяет получать информацию о технике изготовления и обработки предмета, составе материалов, а также о процессах, происходящих на границе контакта предмета с окружающей средой. Среди методов, успешно применяемых для изучения археологических объектов, можно назвать различные микроскопические техники (цифровая микроскопия, сканирующая электронная микроскопия, атомно-силовая микроскопия), колориметрию, фотографические методы: мультиспектральную фотосъемку, многоугловую теневую фотосъемку, а также методы создания трехмерных моделей предметов (Scientific Computing…, 2012; Giumlia-Mair et al. , 2010). Преимущественно все рассматриваемые методы предполагают проведение исследования без отбора образцов.

Различные аспекты изучения скульптуры бизона неоднократно освещались в печати ( Амирханов, Лев , 2002; 2003; 2004; 2009; Амирханов и др. , 2009; Amirkhanov, Lev , 2002; 2009), в данной работе мы рассмотрим возможности, которые дают современные фотографические методы исследования. В работе делается попытка, используя методы изучения и визуализации поверхности, прояснить некоторые тафономические аспекты, нюансы изготовления, а возможно, и использования скульптурного изображения бизона.

Экспериментальная часть

Фотосъемка проводилась в экспозиции музея «Зарайский Кремль», в зале, посвященном раскопкам Зарайской стоянки. Скульптура бизона (КП 11040) экспонируется в закрытой стеклянной витрине. Контроль микроклиматических параметров осуществляется в помещении в целом, дополнительный контроль внутри витрины не проводится. Проведение фотосъемки непосредственно в экспозиции позволило избежать перемещения скульптуры из стабильных условий, в которых она находится все время. Вместе с использованием ненагревающихся источников освещения это снизило нагрузку на экспонат в связи с проведением работ. В помещении отсутствуют окна, что позволило провести фотосъемку видимой люминесценции.

Многоугловая теневая фотосъемка. В качестве источника освещения для многоугловой теневой фотосъемки использовалась выносная вспышка с ксеноновой лампой, имеющей приближенный к дневному свету спектр. Всего выполнялось 48 снимков.

Фотосъемка в отраженных инфракрасных лучах проводилась с использованием светодиодного источника с максимумом испускания при 920 нм. Для отсечения света в видимом диапазоне применялся фильтр B+W 093.

Для возбуждения и фиксации люминесценции в видимом диапазоне использовался светодиодный источник с максимумом испускания при 365 нм и фильтр B+W 468, для фиксации изображений в отраженных ультрафиолетовых (УФ) лучах – фильтр B+W 403.

Высокодетализированная фотосъемка скульптуры проводилась посредством съемки ее фрагментов со смещением точки фокусировки и последующим объединением полученных изображений в одно с разрешением более 70 Мп. В качестве источника освещения использовались панели из четырех люминесцентных ламп с индексом цветопередачи более 98 единиц.

Использование модифицированной для мультиспектральной фотосъемки камеры Nikon D800 с матрицей 36 Мп позволило получать изображения с высоким разрешением, необходимым для фиксации микродеталей на поверхности скульптуры. В процессе съемки применялись два объектива: Nikkor 105/2.8 Micro и Nikkor 200/4 Micro. Разрешение составляло до 10 линий на мм.

Съемка проводилась в формате RAW с последующей конвертацией файлов в программе RPP. Цветокоррекция снимков не проводилась, баланс белого выставлялся по шкале X-Rite Color Checker Passport.

Результаты и обсуждение

Полученные в ходе проведения работ изображения возможно объединить в две группы. К первой относятся результаты мультиспектральной съемки, представляющие собой плоскостные изображения, и их анализ. Ко второй – результаты многоугловой теневой фотосъемки, содержащие информацию о фактическом микрорельефе поверхности.

Фигурка бизона выполнена из бивня мамонта. Визуальный анализ скульптуры позволяет выделить несколько типов веществ на поверхности: следы окрашивания красным пигментом правого бока, черные пятна различной интенсивности и реставрационная мастика на основе воска и канифоли. Также отмечены многочисленные трещины и утраты, форма и глубина которых различна. Цифровое усиление контраста позволило выявить слаборазличимые следы окрашивания красной краской в задней части фигуры, на челке и по низу живота (рис. 1, 2 ). Данные следы проявились и в канале насыщенности (Hue), причем они были получены без специальной цифровой обработки (рис. 1, 4 ) ( Пахунов , 2014). Предположительно, окрашенная область была шире видимых в настоящее время интенсивных следов в области груди животного.

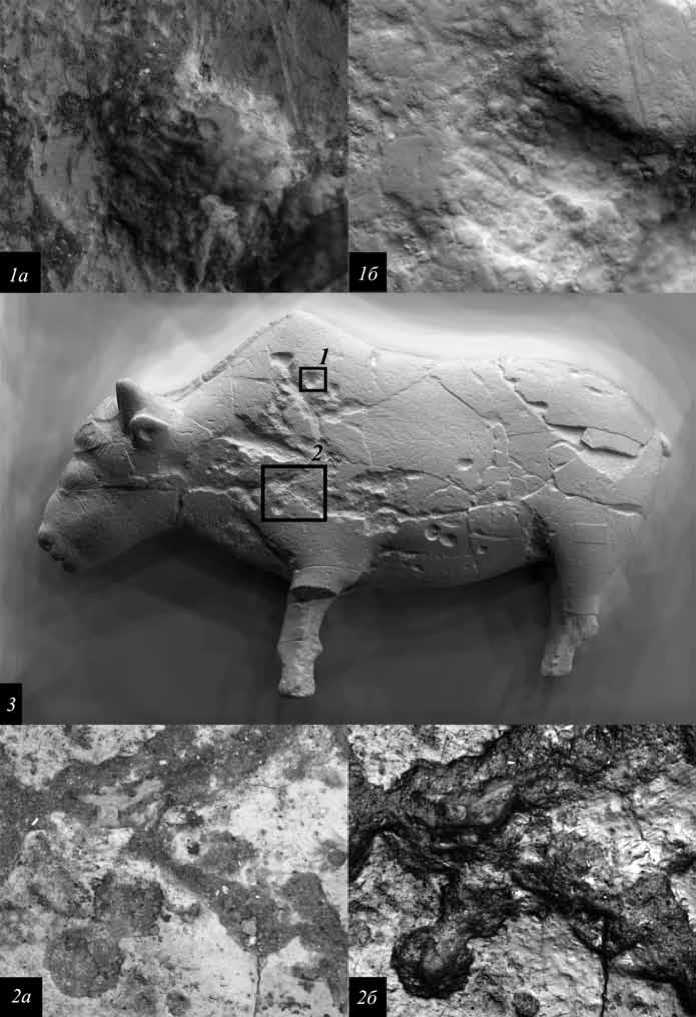

Различия в фактуре поверхности. На начальном этапе исследования нами были выделены области, отличающиеся гладкой поверхностью. На горбе, передней правой ноге, морде, а также на некоторых участках тела животного рассматриваемые области на картах нормалей фиксируются в виде поверхностей равномерного серого цвета (рис. 1, 7). На изображениях в отраженных УФ-лучах они отмечены как светлые области, имеющие больший коэффициент отражения (рис. 1, 5). Данные области появились в ходе консервационной обработки, повлекшей локальные утраты тонкого верхнего слоя изделия. Области частично совпадают с выделенными технологом следами заполировки (Амирханов и др., 2009. С. 208. Рис. 6б), явившейся результатом того, что «поделку часто зажимали одной рукой» (Там же. С. 209). Наличие заполировки, по всей видимости, привело к изменению свойств приповерхностного слоя бивня, а впоследствии к более легкому его отслоению.

Черный пигмент. Следы черного пигмента видны на обеих сторонах скульптуры, а также встречаются на многих предметах из кости и бивня с Зарайской стоянки (Там же. Таб. 1–48). Он сохраняет свой цвет на снимках в отраженных ИК-лучах (рис. 1, 8 ) и на фотографии видимой люминесценции (рис. 1, 6 ), что в целом характерно для черных пигментов, содержащих как углерод, так и соединения марганца. Использовавшаяся в процессе реставрации мастика является единственным материалом на поверхности скульптуры, люми-несцирующим под действием УФ-излучения (рис. 1, 6 ). На снимке видимой люминесценции при сопоставлении окрашенной и неокрашенной областей отмечены различия в их интенсивности – меньшая характерна для окрашенной поверхности, что, вероятно, определяется составом краски – соединения железа являются гасителями люминесценции. Красная охра фиксируется на стоянке повсеместно, и для эпохи верхнего палеолита красные пигменты на основе гематита являются единственным зафиксированным к настоящему времени красным красящим материалом.

Постдепозиционные процессы или преднамеренное нанесение? Одной из задач данного исследования было установление момента появления черного вещества на поверхности. Природный характер черных пятен определяется их расположением не только на поверхности скульптуры, но также на стенках глубоких трещин (рис. 2, 1 ). Интенсивность следов черного цвета неоднородна – менее интенсивные приурочены к следам консервационных работ. Применение многоугловой теневой фотосъемки с последующим анализом карт нормалей позволило установить, что различие в тоне связано с тем, что наиболее интенсивные черные следы образуют плотный слой и рельефно выделяются на поверхности кости (рис. 2, а, б ). В то же время менее интенсивные следы не удается зафиксировать на картах нормалей (рис. 3, 1 ) ввиду утраты основной массы пигмента вместе со слоем кости.

О преднамеренном повреждении скульптуры. Анализ локальных утрат на обеих сторонах скульптуры показывает, что они неоднородны. Исследователи выделяют несколько видов повреждений ( Амирханов, Лев , 2009. С. 294–296), остановимся на двух из них. Первые – неглубокие, круглые в плане углубления цилиндрической формы или лунки с диаметром в несколько миллиметров (вероятно, следы остеофагов) (рис. 3, 2, 3 ; 4, 2 ). На левом боку отмечены многочисленные утраты иного рода – с границами сложной формы (рис. 4, 1, 2 ). Анализ глубины утрат, относительную оценку которой возможно провести по изображениям карт нормалей, а также их форма позволяют подтвердить вывод о преднамеренном нанесении ударов по боковой поверхности скульптуры. В одном из углублений нами были обнаружены неупорядоченные тонкие линии, – вероятно, следы работы инструмента, которым наносились удары.

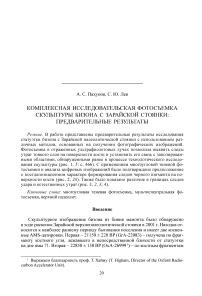

Рис. 2. Зарайская стоянка. Изображение бизона

1 – фрагмент правой боковой поверхности скульптуры, черный пигмент осел на стенках трещины; 2а – фрагмент левой боковой поверхности скульптуры в видимом свете; 2б – карта нормалей того же фрагмента, частицы пигмента образуют слой

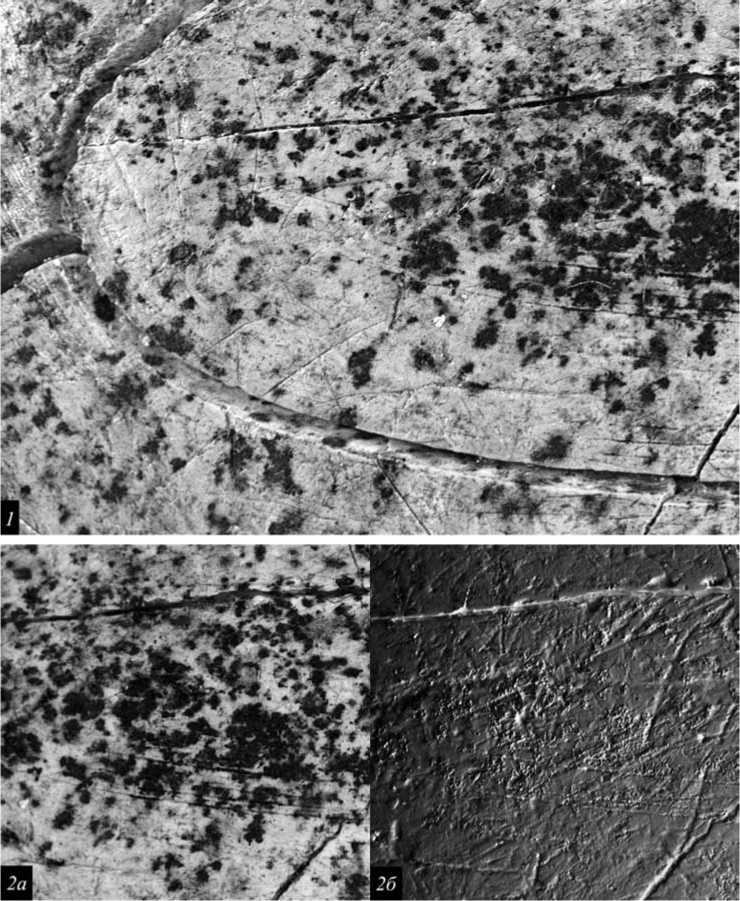

Рис. 3. Зарайская стоянка. Изображение бизона

1а – фрагмент правой боковой поверхности скульптуры в видимом свете; 1б – карта нормалей того же фрагмента, следы пигмента находятся на уровне чистой поверхности; 2, 3 – карты нормалей левой и правой боковых поверхностей скульптуры, соответственно, на изображениях выделены утраты круглой формы

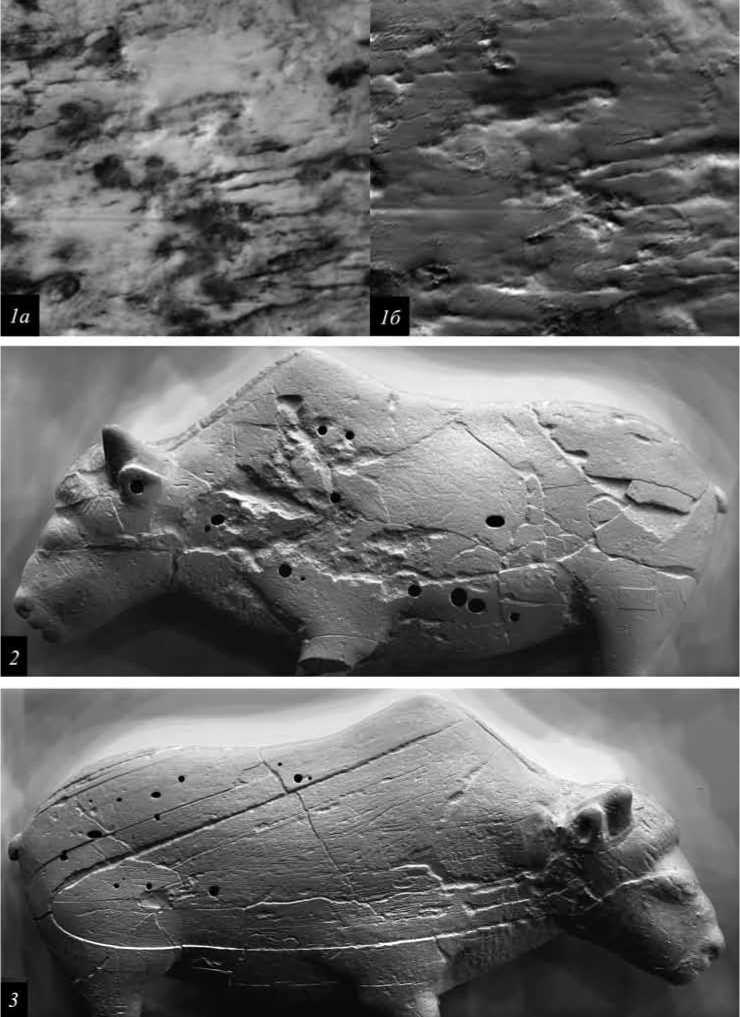

Рис. 4. Зарайская стоянка. Изображение бизона

1 – лунка от удара со следами инструмента: 1а – изображение в видимом свете; 1б – карта нормалей того же фрагмента; 2 – лунки круглой формы и утраты с границами сложной формы: 2а – изображение в рассеянном свете; 2б – изображение того же фрагмента после цифрового усиления отражательной способности поверхности; 3 – местоположение фрагментов 1 и 2

Выводы

Применение исследовательской фотосъемки позволило подтвердить на основе новой визуальной информации многие выводы, которые были сделаны относительно создания скульптуры и процессов, происходивших с ней после засыпки ямы. Основные результаты работы:

-

• выявлены новые области, на которых сохранились следы окрашивания;

-

• выявлена связь появившихся в процессе консервационной обработки фрагментов с тонким утраченным слоем кости с областями заполировки;

-

• показан постдепозиционный характер появления следов черного вещества на поверхности скульптуры;

-

• обнаружены микроследы работы инструмента, которым были нанесены преднамеренные повреждения на левой стороне фигурки.

Список литературы Комплексная исследовательская фотосъемка скульптуры бизона с Зарайской стоянки: предварительные результаты

- Амирханов Х. А., Ахметгалеева Н. Б., Бужилова А. П., Бурова Н. Д., Лев С. Ю., Мащенко Е. Н., 2009//Исследования палеолита в Зарайске. 1999-2005/Ответ, ред. Х. А. Амирханов. М.: Палеограф 466 с.

- Амирханов Х. А., Ахметгалеева Н. Б., Лев С. Ю., 2009. Обработанная кость Зарайской стоянки (технолого-трасологический аспект)//Амирханов Х. А., Ахметгалеева Н. Б., Бужилова А. П., Бурова Н. Д., Лев С. Ю., Мащенко Е. Н. Исследования палеолита в Зарайске. 1999-2005. М.: Палеограф. С. 187-287.

- Амирханов Х. А., Лев С. Ю., 2002. Сравнительная характеристика и стилистический анализ статуэтки бизона с Зарайской стоянки//АЭАЕ. № 3 (11).С. 22-31.

- Амирханов Х. А., Лев С. Ю., 2003. Статуэтка бизона с ЗаРАйской стоянки: археологический и знаково-символический аспекты изучения//РА № 1 С 14-28

- Амирханов Х. А., Лев С. Ю., 2004. Статуэтка бизона с Зарайской стоянки//Проблемы каменного века Русской равнины Научный мир/Отв ред Х А Амирханов С 299-321.

- Амирханов Х. А., Лев С. Ю., 2009. Произведения палеолитического искусства стоянки Зарайск А//Амирханов Х. А., Ахметгалеева Н. Б., Бужилова А. П., Бурова Н. Д., Лев С. Ю., Мащенко Е. Н. Исследования палеолита в Зарайске 1999-2005 М: Палеограф. С. 289-339

- Пахунов А. С., 2014. Фотосъемка в инфракрасном диапазоне и цифровая обработка изображений палеолитической живописи Каповой пещеры: первые результаты и перспективы//Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда/Отв. ред.: А. Г Сидиков, Н. А. Макаров, А П Деревянко Казань: Отечество С 87-91

- Amirkhanov H., Lev S., 2002. A unique Palaeolithic sculpture from the site of Zaraysk (Russia)//Antiquity. Vol. 76. No. 293. (September). P. 613-614.

- Amirkhanov Kh. A., Lev S. Y., 2009. Une statuette de bison découverte dans le site de Zaraysk//Bulletin de la Société Préhistorique Française. No. 3. P. 457-475.

- Giumlia-Mair A., Albertson C., Boschian G., Giachi G., Iacomussi P., Pallecchi P., Rossi G., Shugar A. N., Stock S., 2010. Surface characterization techniques in the study and conservation of art and archaeological artefacts: a review//Materials Science and Technology. Vol. 25. No. 5. P. 245-261.

- Scientific Computing and Cultural Heritage: Contributions in Computational Humanities/Eds.: H G. Bock, W. Jäger, M. J. Winckler. Berlin; Heidelberg: Springer Verlag, 2012. 290 p. (Contributions in Mathematical and Computational Sciences; vol 3)