Комплексная экологическая характеристика почвы техногенно-загрязненного ландшафта

Автор: Фомина Н.В., Чижевская М.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 5, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты комплексного эколого-биохимического исследования почвы техногенно-загрязненного ландшафта на основе изучения показателей дыхательной, ферментативной активности, а также реакции и качественного состава цианобактериально-водорослевых сообществ.

Ландшафт, техногенное загрязнение, дыхательная активность, ферменты, альгоценоз

Короткий адрес: https://sciup.org/14083018

IDR: 14083018 | УДК: 631.48

Текст научной статьи Комплексная экологическая характеристика почвы техногенно-загрязненного ландшафта

Достаточно большое количество работ посвящено изучению влияния нефти на биологические свойства почвы [1, 4, 5, 8, 9, 12]. Исследованы и экологические последствия загрязнения почв мазутом [2] на модельных опытах и в естественных условиях на примере некоторых почв юга России [11]. В данной работе в качестве анализируемых биологических показателей использовали: численность микроорганизмов, фитотоксичность, содержание гумуса и реакция почвенной среды, кроме того, были представлены данные по изучению ферментов из класса оксидоредуктаз – каталазы и дегидрогеназы, однако активность других групп ферментов, а также дыхательная активность не изучалась.

Установлено, что применение широкого спектра почвенных ферментов, начиная с оксидаз, редуктаз и заканчивая гидролазами, обеспечивает достоверное определение изменений почвенной системы, позволяет выявлять наиболее информативные виды ферментов, реагирующих на то или иное техногенное воздействие [8, 12].

Цель исследований: комплексная экологическая характеристика почвы техногенно-загрязненного ландшафта.

Задачи исследований : анализ дыхательной активности почвы, оценка уровня активности широкого спектра почвенных ферментов, выявление изменений в структурно-функциональной организации почвенных альго-цианобактериальных комплексов техногенно-загрязненного ландшафта (на примере полигона п. Кедровый).

Объекты и методы исследований. Объектом исследования являлась почва, отобранная в районе поселка Кедровый на месте захоронения отработанного мазута (время воздействия более 20 лет). В ходе аварии, произошедшей в 2003–2004 годах на территории площадки № 6 в/ч 12313 поселка Кедровый Емель-яновского района Красноярского края, на поверхность почвы вылилось из емкостей и растеклось по рельефу более 1000 т мазута. Большая часть мазута попала в нефтеловушки, еще одна часть - в ближайший лесной массив. Площадь загрязнения составляет 49 167 м2, в том числе в лесном массиве – 30 932 м2 и на территории воинской части – 18 235 м2.

Образцы почвы были отобраны с глубины 0–20 см согласно ГОСТ 17.4.3.01-83. Контрольной являлась почва, отобранная в 20 м от места захоронения мазута.

Лабораторно-аналитические исследования выполнены с использованием общепринятых в почвоведении и биологии методов [7]. Для определения концентрации нефтепродуктов в почвах применяли флуоримет-рический метод измерения массовой доли нефтепродуктов в почве с помощью прибора «Флюората-02м» [10].

Потенциальную дыхательную активность устанавливали методом титрования через сутки после инкубации [6]. Определение каталазы проводили по методу Джонсона и Темпле (1964) титрованием 0,1 н раствором KMnO 4 , активность выражали в мл 0,1н KMnO 4 / г сух.почвы за 20 мин, определение активности ас-корбатоксидазы осуществлялось по методу А.Ш. Галстяна и Л.Г. Марукяна. Активность протеазы определяли по методу Гоффманна и Тейхера (1957) при длине волны 650 нм и выражали в мг аминного азота / 10 г почвы за 20 ч (Хазиев, 2005). Определение активности уреазы осуществляли по методике Щербаковой (1983) колориметрированием при длине волны 400 нм и выражали в мг аммонийного азота / 10 г сух. почвы за 4 ч [7,12].

Территория, определенная для исследования, была ранжирована в зависимости от степени загрязненности нефтепродуктами на следующие участки: первый (I) – слабозагрязненный, второй (II) – среднеза-грязненный и третий (III) – сильнозагрязненный. Эколого-агрохимическая характеристика анализируемых участков представлена в таблице. Все обследуемые участки характеризуются высоким содержанием гумуса, низким содержанием нитратного и аммонийного азота. Содержание фосфора в контроле повышенное, тогда как в почве, отобранной на опытных участках, высокое и очень высокое.

Некоторые эколого-агрохимические показатели почвы

|

Опытный участок |

Суммарное количество нефтепродуктов, мг/кг |

Агрохимический показатель |

|||

|

Гумус, % |

Аммонийный азот, мг/100 г почвы |

Нитратный азот, мг/100 г почвы |

Подвижный фосфор, мг/100 г почвы |

||

|

Контроль |

Следы |

8,7±0,4 |

0,48±0,03 |

0,43±0,05 |

13,07±1,2 |

|

I |

6,6±0,3 |

5,25±0,6 |

0,65±0,11 |

0,42±0,03 |

23,2±1,5 |

|

II |

11,8±1,5 |

6,75±0,9 |

0,59±0,09 |

0,48±0,07 |

30,9±1,8 |

|

III |

21,6±2,3 |

2,25±0,2 |

1,58±0,08 |

0,18±0,01 |

19,8±0,9 |

Результаты исследований. Анализ дыхательной активности показал, что в контрольном варианте данный показатель максимальный и составляет 6,3 мг CO 2 на 1г почвы, а при увеличении степени загрязнения почвы происходит значительное его снижение в среднем 2–2,5 раза. Наименьшее количество углекислоты выделялось в почве, отобранной в сильнозагрязненном участке – 2,1 мг CO 2 на 1г почвы за 24 ч, что связано с ингибированием деятельности микроорганизмов и растений присутствующим в почве мазутом. В целом установлена обратная зависимость между количеством выделяемой углекислоты почвы и степенью ее загрязнения мазутом (r=-0,85).

Почвенные ферменты имеют преимущественно микробиологическое происхождение, являясь продуктами метаболических процессов микрофлоры, они также частично выделяются корнями растений. Каталаза относится к классу оксидоредуктаз, катализирующих окислительно-восстановительные реакции, направляющие синтез и распад гумусовых веществ в почве. Может являться показателем экологического благополучия почвы [8].

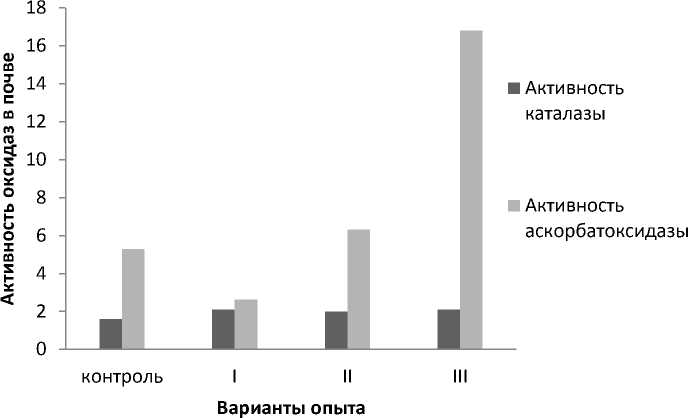

Анализируя активность каталазы, установили, что ее показатели при мазутном загрязнении достоверно не различаются друг с другом, однако, по сравнению с контролем значения выше и изменяются в пределах 2–2,1 мл 0,1 н раствора KMnO 4 на 1 г почвы. В контрольном варианте показатель активность исследуемого фермента составляет 1,6 мл 0,1 н раствора KMnO 4 на 1 г почвы. Аналогичная ситуация наблюдается и со значениями активности аскорбатоксидазы. Они увеличиваются с увеличением количества нефтепродуктов в исследуемых образцах (рис.1).

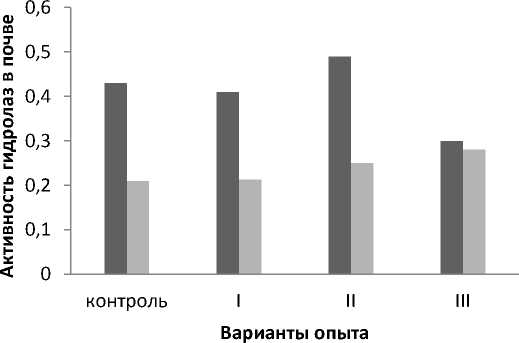

Из гидролитических ферментов были исследованы наиболее широко распространенные в почве: инвертаза, уреаза и протеаза. Они катализируют реакцию расщепления органических соединений и соответственно определяют интенсивность мобилизационных процессов, участвуя в обогащении почвы доступными для растений и микроорганизмов питательными веществами.

Рис. 1. Активность окислительных ферментов

Данные, полученные при изучении активности уреазы почвы, загрязненной мазутом, указывают на достоверное увеличение ее активности с увеличением степени загрязнения. При этом показатели в опытных вариантах изменялись в пределах от 0,2 до 0,28 мг аммонийного азота на 1 г почвы. Контрольные значения достоверно не различались с первым опытным вариантом и характеризовались низким уровнем – 0,21 мг аммонийного азота на 1 г почвы за 4 ч, что согласуется с приведенными в таблице агрохимическими показателями, в частности, с содержанием аммонийного азота (рис. 2). В работе Е.Н. Новоселовой (2008) установлено, что сырая нефть увеличивает активность уреазы и повышает содержание аммиачной формы азота в почве, аналогичные данные получены и нами при изучении загрязнения почвы мазутом.

Протеазы катализируют расщепление белковых веществ до полипептидов и проводят гидролиз последних до аминокислот. Соответственно, в первой части расщепления участвуют протеиназы, а во второй – пептидазы [12].

■ Активность протеазы

■ Активность уреазы

Рис. 2. Активность гидролитических ферментов

В отличие от уреазы, активность протеазы при сильном уровне загрязнения снижается до 0,30 мг аминного азота на 10 г почвы, что, скорее всего, связано с низкой активностью аммонифицирующих бактерий, тогда как в контроле и первом опытном варианте (с низким уровнем загрязнения) данные достоверно не различаются. Следует отметить, что максимальная активность фермента была выявлена на втором опытном участке – 0,49 мг аминного азота на 10 г почвы за 20 ч, т.е. загрязнение почвы мазутом в средней концентрации дополнительно стимулирует активность протеазы как основного фермента, участвующего в азотном обмене почвы.

Тенденция изменения активности инвертазы аналогичная протеазе, т.е. наблюдалось стабильное снижение уровня при увеличении степени загрязнения. При этом минимальное загрязнение почвы (первый опытный вариант «слабо загрязненный») частично приводит к стимуляции деятельности инвертазы, на что указывают данные при сравнении их с контролем – 18,4 и 21,4 мг глюкозы /г почвы за 24 ч соответственно в контроле и в опыте. Самое низкое значение уровня активности инвертазы установлено в почве с наибольшей концентрацией загрязняющего агента (третий опытный вариант) – 15,5 мг глюкозы /г почвы за 24 ч. Во втором опытном варианте (среднезагрязненный) активность инвертазы также превышает контрольные значения и составляет 20,1 мг глюкозы /г почвы за 24 ч.

Следует отметить, что аналогичные данные получены Е.Н. Новоселовой [8] при изучении влияния нефти на активность ферментов. Установлено, что нефть ингибирует активность ферментов, участвующих в углеводном обмене, следствием чего является замедление процессов распада растительных остатков, изменение трансформации органических соединений. Прослеживается четкая зависимость активности карбогидраз от степени загрязнения почвы нефтью.

Быстрое реагирование на изменение почвенных условий, простота в культивировании – это лишь немногочисленные характеристики, позволяющие использовать водоросли в качестве биоиндикаторов состояния почвы при техногенном загрязнении [14].

В результате проведенных альгоиндикационных исследований установлено, что при анализе почвы, отобранной на контрольном участке, выявлено 20 видов почвенных водорослей и цианобактерий, распределение видов по отделам отображено в виде экологической формулы – Cyan 5 Chlor 10 Xant 3 Bac 2 . Доминирующими являются виды зеленых водорослей Chlorococcum sp., Chlorella sp., Klebsormidium sp. , Chlamydomo-nas sp., среди желтозеленых водорослей доминирует Tribonema sp., из цианей наиболее часто встречаются Phormidium sp., Scytonema sp., Nostoc sp., Anabaena sp.

На участке I (слабозагрязненный) отмечалось преобладание коккоидных зеленых Chlorococcum sp. , синезеленых азотфиксаторов Cillindrospermum sp. . Обилие последнего объясняется высоким содержанием азота в почвах.

В почве участка II (среднезагрязненный) – доминировали синезеленые коккоидные формы Synecho-cystis sp. , присутстввовал азотфиксатор Scitonema sp. , а отдел зеленых водорослей был представлен лишь одноклеточными формами Chlorococcum sp. Кроме того, были выявлены диатомовые водоросли – Hantzchia sp. – этот род наиболее широко распространен в наших широтах и не является показателем техногенного загрязнения. Сильнозагрязненный участок III практически лишен альгофлоры, за исключением незначительных точечных разрастаний синезеленых нитчатых форм рода Phormidium.

Из литературы известно, что таксономическая структура альгоценозов упрощается пропорционально степени антропогенного воздействия, при этом изменение процентного соотношения отделов в сторону уменьшения доли зеленых и желтозеленых водорослей и есть результат негативного влияния антропогенной нагрузки. В свою очередь высокое содержание цианобактерий и диатомовых водорослей указывает, что почва находится в состоянии многолетнего «стресса» [3, 13].

Заключение. Потенциальная дыхательная активность с увеличением степени загрязнения достоверно уменьшается. Окислительно-восстановительные ферменты, такие как каталаза и аскорбатоксидаза являются чувствительными индикаторами загрязнения почвы мазутом, реагируя на него увеличением своей активности. Гидролитические ферменты (протеаза и инвертаза) реагируют на загрязнение почвы мазутом снижением своей активности, тогда как активность уреазы увеличивается. Это может быть связано как с подавлением деятельности микроорганизмов, участвующих в азотном обмене и круговороте углерода (протеаза и инвертаза), так и с их стимуляцией (уреза), что отражается на изменении органического азота в почве. В целом проведенные исследования показали, что загрязнение почв нефтепродуктами приводит не только к упрощению структуры почвенных альго-цианобактериальных комплексов (альгоценозов), но и значительно ухудшает биологические свойства почвы, что проявляется в изменении показателей дыхательной и ферментативной активности.