Комплексная экономическая безопасность социально-экономических систем в контексте перспектив экономического роста

Автор: Андреева Дарья Андреевна, Малинин Александр Маркович

Журнал: Технико-технологические проблемы сервиса @ttps

Рубрика: Организационно-экономические аспекты сервиса

Статья в выпуске: 2 (52), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с перспективными направлениями экономического роста социально-экономических систем в контексте комплексного подхода, включающего в себя элемент формирования подсистемы комплексной экономической безопасности. Поднимается вопрос о ключевой роли региональных подсистем, в частности регионального рынка труда, а также отмечается его роль в преобразованиях ресурсов региона и последствий этого процесса для обеспечения комплексной экономической безопасности и экономического роста.

Комплексная экономическая безопасность, экономический рост, человеческий капитал, региональные рынки, рынок труда, устойчивое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/148318842

IDR: 148318842 | УДК: 332.1,

Текст научной статьи Комплексная экономическая безопасность социально-экономических систем в контексте перспектив экономического роста

В современной социально-экономической системе Российской Федерации остро стоит проблема реализации процесса переориентации – смены приоритетов на макро- и микроуровнях – перехода от эксплуатации экспортно-сырьевого потенциала страны и отдельных регионов к формированию, развитию и эксплуатации качественно нового, инновационного, наукоемкого потенциала, ключевым звеном которого является человеческий капитал. Процесс переориентации и отказа от сырьевой ориентации социально-экономической системы, внедрение качественных изменений в национальное хозяйство страны выводит проблему гуманизации экономического роста на первый план.

В данной связи возникает целый ряд вопросов и проблем, связанных с комплексом задач обеспечения, формирования и «конвертации» человеческого капитала и оптимизации использования прочих ресурсов (рис. 1), наличие которых в элементах и подсистемах социальноэкономической системы РФ может рассматриваться в качестве факторов обеспечения комплексной экономической безопасности.

Стоит отметить, что отечественная и зарубежная экономическая наука и практика на протяжении длительного периода времени активно занималась вопросами эффективного экономического роста и комплексной экономической безопасности. Результатом данных изыска- ний стали работы, посвященные проблемам перехода к преимущественно интенсивному типу экономического роста и развития, оптимизации его темпов, снижения ресурсоемкости этого процесса, структуризации факторов, обеспечивающих интенсивные качественные изменения в социально-экономической системе, а также проблемам обеспечения комплексной экономической безопасности и вопросам повышения ее уровня.

(-----------

Человеческий потенциал

Трудовой потенциал

Человеческий капитал

• врожденные способности человека

• врожднные способности и приобретенные знания, умения и навыки

• реализованный трудовой потенциал

Рисунок 1 – Процесс «конвертации» человеческого капитала

В данной работе предлагается отталкиваться от более широкого понимания экономического роста, которое предполагает включение элементов социально-экономического развития, социально-экономической динамики, социально-экономического воспроизводства. При этом необходимо учитывать, что данные категории должны рассматриваться на разных уровнях социально-экономической системы (как на уровне страны, так и на уровне отдельного региона). Экономический рост – комплексное понятие, которое неразрывно связано не только с увеличением объема производства валового национального продукта, но и с процессами интенсификации и повышения эффективности производства и увеличением социально-экономических показателей на всех уровнях социально-экономической системы.

С точки зрения концепции экономической безопасности комплекс социально-экономических отношений, процессов и явлений, реализуемый на всех уровнях системы, в своей основе должен иметь разработанную и внедренную в стране подсистему, базирующуюся на инновационном типе функционирования и интенсивном прогрессе во всех сферах и отраслях экономики, что в свою очередь предполагает интенсивное инфраструктурное развитие и оптимизацию использования ресурсов в подсистемах и элементах. Все отдельные элементы подсистемы должны обеспечивать перераспределение и оптимизацию использования ресурсов, приток инвестиций, инновационную ориентацию, занятость населения, повышение качества жизни и уровня жизни людей, их социальную защищенность. Таким образом, возникает задача гуманизации процессов обеспечения экономического роста и комплексной экономической безопасности социально-экономической системы на всех ее уровнях.

Обозначенная задача комплексна и заключается в выведении на первый план во всех элементах системы и подсистем проблем, связанных с формированием новой модели или целого комплекса, который поможет решить вопросы эффективного формирования и использования человеческого капитала.

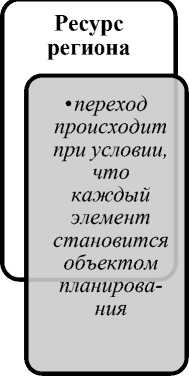

Одним из ключевых направлений, реализуемых при формировании новой интенсивной модели, является направление по созданию или реформации функциональной модели человека (рис. 2).

Рисунок 2 – Функциональная модель человека

Модификация функциональной модели предполагает работу с набором определенных качественных и функциональных характеристик человека, которые обеспечивают возможности человека использовать свой трудовой потенциал.

Важным элементом комплекса должно стать преобразование образовательного направления, которое заключается в переходе от экстенсивно-информационной модели учебного процесса к проблемно-аналитической, преодоления разрыва между гуманитарными и негуманитарными дисциплинами и уход от узкой специализации, развитие междисциплинарных направлений.

По сути это предполагает формирование базы для создания качественно нового уровня интеллектуальной дискуссии, подготовку специалистов, обладающих не только техническими знаниями, но и гуманитарными, общественными (возврат к истинно общественным наукам на качественно новом уровне), и, кроме того, модернизацию инфраструктуры образовательной и научной среды.

Модернизация всех сторон общественной жизни предполагает развитие главного ресурса эффективного и интенсивного социальноэкономического прогресса – человеческого капитала, а также формирование инфраструктуры, обеспечивающей непрерывное воспроизводство способностей и возможностей, наполнение функциональной модели человека. Данная проблема актуализируется также в связи с тем, что определяющими факторами развития мирового хозяйства и национальных экономик в современных условиях становится человеческий капитал, социальный капитал и научные знания.

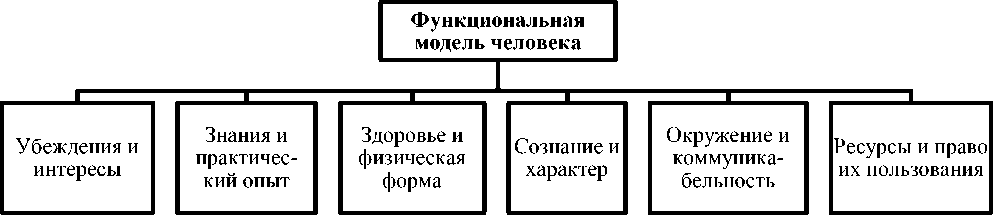

С этим напрямую связаны вопросы реформирования подсистемы комплексной экономической безопасности России и регионов. Объективная тенденция свидетельствует о том, что российская экономическая система все глубже погружается в сырьевую специализацию в контексте международного разделения труда, которая не отличается высокой инновационной активностью и развитым человеческим капиталом. Система все дальше отходит от возможности развития наукоемких отраслей и эффективного использования человеческого капитала, что значительно снижает возможности обеспечения и роста уровня комплексной экономической безопасности. На протяжении десятилетия наибольший вклад в прирост ВВП вносила добыча и экспорт полезных ископаемых [1].

Сохранение подобной специализации также не стимулирует развитие междисциплинарных знаний, не способствует процессам воспроизводства научных знаний.

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающая промышленность

Торговля

Транспорт и связь прочие

Рисунок 3 – Отраслевая структура экономики РФ

Производство и распределение электроэнергии, воды, газа

Также открытым остается вопрос о необходимости концентрации в современных условиях на увеличении показателя ВВП или смещение данного акцента в сторону показателя реальных доходов населения.

В данной связи возникает задача формирования модели экономического роста, которая смогла бы обеспечить не только интенсивный рост объемов производства, но и условия перехода к реальным структурным изменениям в экономике, включая интенсивное развитие новых технологических укладов, а на этой основе – повышение конкурентоспособности российских товаров на мировых рынках, изменение пропорций в рамках международного разделения труда.

На региональном уровне данные проблемы усугубляются – очевидны процессы оттока человеческого капитала из регионов, концентрация высококвалифицированных специалистов в социально-экономических ядрах страны (полюсах привлечения ресурсов) в краткосрочной перспективе, и дальнейший отток человеческого капитала в другие страны. Общий баланс миграционных потоков для РФ остается положительным – число приехавших (8% населения) на миллион человек превышает число выбывших. Кроме того важно, что из России идет «интеллектуальная миграция» или «утечка мозгов» – высшее образование имеют 70% уезжающих, что значительно выше среднего уровня в стране. Так результаты опроса Boston Consulting Group, в котором участвовали 24 тысячи респондентов, говорят о том, что 50% российских ученых, 52% менеджеров высшего звена, 54% IT-cпециалистов, 49% работников инженерных специальностей и 46% врачей изъявляют желание работать за рубежом [2]. Обозначенные процессы сопровождаются процессом провинциализации как научных и практических знаний, так и специалистов.

Неэффективность функционирования ключевых элементов рыночной экономики (рынков, в частности рынка труда) на региональном уровне провоцирует сохранение неудовлетворенных потребностей, диспропорций спроса и предложения на труд. Перечисленные факты ставят под вопрос не только возможность сохранения текущего уровня комплексной экономической безопасности, но и возможности экономического роста регионов и страны.

Современная социально-экономическая система постепенно исчерпала весь потенциал и отходит от принципов, связанных с использованием ограниченных ресурсов для наиболее полного удовлетворения перманентно растущих потребностей человека и общества. Приходит осознание необходимости внедрения принципов рационального потребления, оптимизации использования ресурсов, социально и экологически осознанного руководства. На всех уровнях социально-экономической системы акценты смещаются в сторону выявления и анализа совместимости стимулов с целью конструирования простейших моделей эффективного взаимодействия отдельных элементов системы и подсистем.

Экономическая и социальная перспективы Российской Федерации зависят от того, насколько динамично и согласованно в ближайшей временной перспективе будут развиваться регионы страны. Вопросы поиска новых путей реализации и возможностей достижения качественно иного экономического роста регионов были подняты в Послании Президента

Федеральному Собранию [3, 4]. Кроме того не менее актуальной остается проблема обеспечения и повышения уровня экономической безопасности страны и формирования подсистемы обеспечения комплексной экономической безопасности [5, 6]. Особую актуальность данные направления приобретают в контексте формирования и внедрения комплексного подхода, основанного на качественном росте в целом, количественном балансе (оптимизации) ресурсов и обеспечении устойчивости роста.

Поскольку возможности экстенсивного роста и развития уже исчерпаны, современные концепции должны ориентироваться на анализ качественных сдвигов в отдельных источниках (на региональном уровне), результатах или элементах механизма роста. Наибольшую сложность в данной связи представляет необходимость создания сложной комплексной подсистемы, включающей в себя большое количество на сегодняшний день разрозненных, не связанных даже информационно элементов. Кроме того, подсистема должна обеспечивать процесс «конвертации» человеческого капитала, что в свою очередь связано с возможностями и уровнем развития инфраструктурной среды.

В течение достаточно длительного периода преобразования отечественной хозяйственной системы носили центростремительный характер, что мешало сформировать гармоничный механизм обеспечения устойчивого качественного экономического роста и комплексной экономической безопасности страны и регионов. Стоит отметить, что устойчивости качественного роста современной отечественной хозяйственной системы и социально-экономических подсистем противостоит еще и объективный фактор неопределенности, который раскрывает свой потенциал в ходе институционализации взаимодействия субъектов на разных уровнях системы. В данной связи в качестве наиболее эффективного способа реализации потенциала подсистем может быть выбран именно комплексный подход, нацеленный на комбинирование ресурсов и оптимизацию их использования.

В условиях чисто рыночной экономики комбинирование ресурсов осуществляется «интуитивно» – в зависимости от возникающих потребностей и возможностей их удовлетворения, а методы их оптимального использования подбираются за счет «естественного отбора» – с помощью рынков, развитых институтов, ограниченных жестких правил функционирования. Таким образом, происходит изменение сложившегося баланса интересов и стимулируется переход подсистем к более эффективной структуре взаимоотношений, что предполагает сближение отдельных элементов системы и подсистем. Подобное сближение должно базироваться на интеграционных процессах, подкрепленных формированием единой информационной подсистемы (информационного кластера), объединяющей непосредственных участников взаимоотношений и их инфраструктурное окружение.

Сформированная ранее и эксплуатируемая на протяжении длительного периода времени модель не только оказала негативное влияние на развитие социоэкономической сферы, но и утратила актуальность и не отвечает потребностям долгосрочного социально-экономического развития страны. Все это привело к формированию нескольких ограниченных полюсов привлечения ресурсов экономического и социального роста и развития и усилило дезинтеграционные настроения регионов. При этом сформировалась устойчивая структура элементов экономической системы страны, эффективная модернизация которой в условиях жесткой ограниченности ресурсов не представляется возможной. Продолжительный период оттока ресурсов (финансовых, технологических, информационных, инвестиционных, человеческих и пр.) сделал практически невозможным реализацию точечного подхода к реформированию элементов экономической системы и создание многополярной экономики.

Сформировавшиеся устойчивые диспропорции социально-экономического, инфраструктурного, технологического, инновационного и инвестиционного характера в развитии регионов провоцируют эффект мультипликатора, сказывающийся на усугублении процессов поляризации факторов экономического роста и снижении уровня комплексной экономической безопасности страны и регионов.

Оформившиеся элементы рыночной экономики (региональные рынки как система взаимосвязанных рынков, выполняющих свои конкретные функции) также характеризует дисбаланс, который ярче всего проявляется на региональных рынках труда.

Рынок труда выполняет важнейшую функцию концентрации факторов производства, а его механизмы направлены на поддержание баланса в распределении факторов производства. Однако успешное функционирование регионального рынка труда зависит не только от наличия человеческого капитала, трудового потенциала, человеческих ресурсов и человеческого потенциала [7], но и от прочих факторов экономического роста социально-экономического, инфраструктурного, технологического, инновационного и инвестиционного характера.

Именно формирование эффективного механизма функционирования системы рынков может стать актуальным и перспективным направлением экономического роста на уровне региона в контексте вопросов экономической безопасности. Экономическая безопасность в данной связи представляет собой особую экономическую категорию, которая характеризует состояние экономики, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие регионов и страны, под которым подразумевается оптимальное удовлетворение потребностей граждан и общества в целом, обеспечение защиты экономических интересов на национальном и международном уровнях [7].

Кроме того, становится очевидной необходимость разработки и внедрения качественно нового комплексного и системного подхода к управлению экономическим ростом региона с элементами проектного управления. Каждое направление экономического роста должно рассматриваться не только как самостоятельный объект экономической системы региона, но и как неотъемлемая часть развития другого элемента. Так, например, невозможно привлечь в регион, в котором отсутствует развитая инфраструктура, человеческий капитал, обладающий компетенциями, необходимыми для развития инновационного направления экономического роста региона. Однако невозможно выстроить развитую и качественную инфраструктуру без участия человеческого капитала. Таким образом, формируется замкнутая циклическая система, изменить которую можно с внедрением элементов проектного управления. Применение элементов проектного управления позволит объединить широко дифференцированную структуру социально-экономической системы и подсистем, а также позволит выявить сферы смежного влияния – те элементы, которые относятся к зонам ответственности сразу нескольких акторов (участников социально-экономических отношений – субъектов или объектов, институций и пр.).

Элементы проектного управления могут способствовать развитию деятельности по привлечению инвестиционных ресурсов (или иных), при этом объект вложений или развития будет оценен по перспективному объему привлекаемых в будущем инвестиций. Таким образом, оценивая объект регионального рынка или региональной системы необходимо учитывать его потенциал относительно повышения инвестиционной привлекательности самого региона (или привлекательности иного характера).

Все это позволит достичь наивысших результатов как с точки зрения развития эконо- мики региона, обеспечения процессов экономического роста, так и с точки зрения обеспечения комплексной экономической безопасности.

Список литературы Комплексная экономическая безопасность социально-экономических систем в контексте перспектив экономического роста

- Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ac.gov.ru/files/publication/a/21974.pdf (Дата обращения: март 2020).

- "Утечка мозгов" из России превысила 10 миллионов человек. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/utechka-mozgov-iz-rossii-prevysila-10-millionov-chelovek-1028587894 (Дата обращения: март 2020).

- Послание Президента Федеральному Собранию [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/62582 (Дата обращения: март 2020).

- Российские регионы - где находится потенциал роста? [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://roscongress.org/upload/medialibrary/c6f/ rossiyskieregioni.pdf (Дата обращения: январь 2020).

- Гальчева А. Минэкономики определило регионы - лидеры и аутсайдеры по росту экономики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: РБК: https://www.rbc.ru/economics/04/10/2019/5d95b59e9a79477d5633cb4e (Дата обращения: январь 2020).

- Зубков И. Окна роста. Прогноз Минэкономразвития / И. Зубков // Российская газета. - 2019. - № 224. - Режим доступа: https://rg.ru/2019/10/06/minekonomrazvitiia-sprognoziroval-ekonomiku-regionov-na-piatiletku.html (Дата обращения: январь 2020).

- Роль регионального рынка труда в обеспечении экономической безопасности региона и страны / Д.А. Андреева, А.М. Малинин // Ученые записки Международного банковского института. - СПб: Изд-во МБИ, 2017 - № 21, 2017. - с.123-134.