Комплексная компьютеризация профессиональной подготовки инженеров-электромехаников

Автор: Маслов А.А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 1 т.1, 1998 года.

Бесплатный доступ

Данная работа посвящена актуальному вопросу: разработке и внедрению компьютерных технологий обучения в высшей школе. Рассматриваются аппаратные и программные средства, используемые при подготовке инженеров-электромехаников по специальности 180900 «Электрооборудование и автоматика судов (эксплуатация)». Приведены примеры использования компьютерных технологий по кафедре СА и ВТ МГТУ на всех этапах профессиональной подготовки инженеров: выполнении лабораторных и исследовательских работ; расчетно-графических заданий, курсового и дипломного проектирования.

Короткий адрес: https://sciup.org/14293257

IDR: 14293257

Текст научной статьи Комплексная компьютеризация профессиональной подготовки инженеров-электромехаников

-

1. Введение

-

2. Внедрение компьютерных технологий в учебный процесс

Подготовка инженеров-электромехаников по специальности “Электрооборудование и автоматика судов” традиционно требует высокого уровня обучения по дисциплине “Высшая математика”, который в дальнейшем является необходимой основой для преподавания спецдисциплин. Однако, при изучении спецдисциплин приходится сталкиваться с вычислениями, которые, несмотря на теоретическую простоту, могут затруднить понимание основных положений. Так, например, при моделировании и проектировании различных устройств и систем автоматики полезно в учебных целях оценить их поведение. Однако, большие затраты времени на расчет частотных характеристик, определение реакции на различные входные воздействия, построение годографов и т.д. могут стать препятствием при выполнении такой работы. Еще совсем недавно при отсутствии соответствующих средств вычислительной техники от решения таких задач обычно отказывались, так как необходимый объем вычислений намного превышал приносимую пользу. Для получения грубой оценки качества и приближенных количественных показателей применялись методы, основанные на использовании различных таблиц и диаграмм.

В настоящий момент ушли в былое те времена, когда основным инструментом для выполнения математических вычислений в расчетно-графических заданиях (РГЗ), курсовых проектах и дипломных работах являлся микрокалькулятор. Появление микропроцессоров, а затем на их базе персональных электронных вычислительных машин (ПЭВМ), кардинально изменило ситуацию. Сегодня практически невозможно переоценить революционизирующее влияние современных средств вычислительной техники на все области народного хозяйства России. По существу, современная вычислительная техника является фундаментом грандиозной компьютеризации общества. Безусловно, не могла остаться в стороне от процесса компьютеризации и технология подготовки специалистов в высших учебных заведениях. Технология подготовки инженеров подразумевает трансформацию методических установок в конкретные формы и процедуры взаимосвязанных педагогических действий. Такие формы и процедуры, основанные на использовании средств вычислительной техники на всех этапах учебного процесса, и представляют собой компьютерную технологию.

Внедрение в учебный процесс элементов компьютерной технологии на кафедре СА и ВТ МГТУ ведется с конца семидесятых годов. В настоящее время широкое внедрение на всех этапах инженерной подготовки средств вычислительной техники, основанное на их дешевизне, массовости и надежности, позволяет говорить о комплексности этого процесса .

За последние годы на кафедре СА и ВТ сформировались три крупных направления ( Маслов , 1996б):

-

1. Внедрение в учебный процесс стандартных пакетов, позволяющих повысить эффективность выполнения инженерной и математической работы.

-

2. Разработка автоматизированных рабочих мест исследователя (АРМ-И) на базе ПЭВМ, включая как аппаратное, так и программное обеспечение.

-

3. Разработка пакетов математического моделирования систем автоматического управления широкого класса.

В рамках первого направления курсанты, проходящие обучение по специальности “Электрооборудование и автоматика судов”, получают базовую подготовку по дисциплине “Информатика” в течение первых трех семестров. Получив знания по операционным системам, системам управления базами данных, электронным таблицам, освоив такие широко известные программные средства, как “EUREKA”, “MATHCAD”, “WORD” и другие, они не расстаются с компьютером до окончания университета, включая дипломное проектирование. Использование стандартных пакетов позволяет выполнять однообразные, сложные с вычислительной точки зрения математические расчеты, а также работы, связанные с вычерчиванием графиков и оформлением отчетов, обычно не требующие особой активации мыслительной деятельности обучаемого.

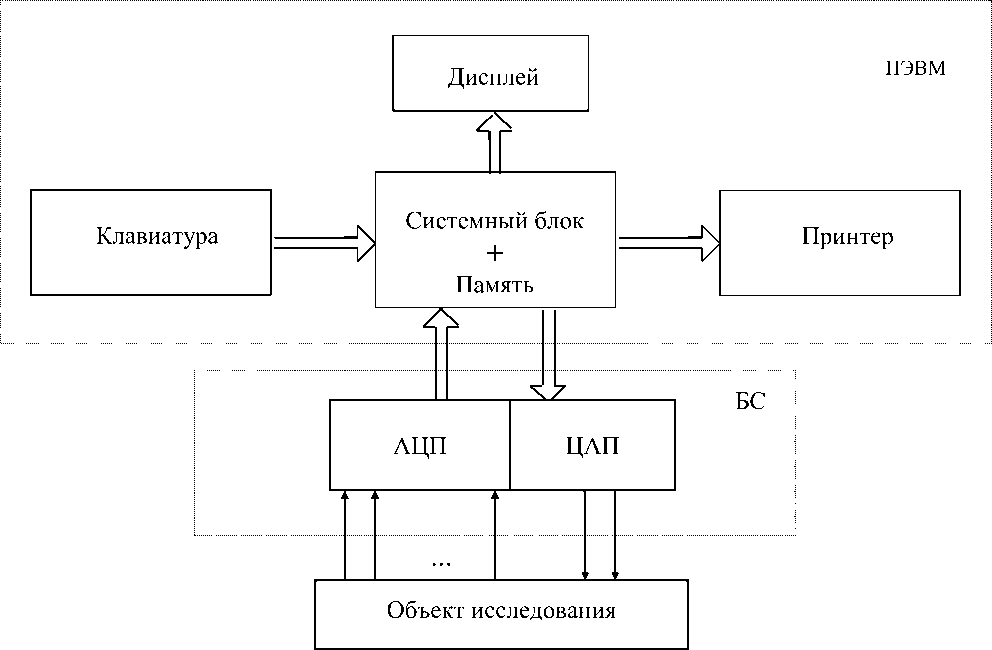

В рамках второго направления на кафедре разработано два типа АРМ-И на базе ПЭВМ “Искра 1030” и любой IBM-совместимой ПЭВМ, начиная с 286 и выше ( Маслов , 1993a; Андрусевич и др ., 1994). Типовая структура АРМ-И представлена на рис.1.

ПЭВМ имеет в своем составе стандартный набор элементов: клавиатуру, дисплей, принтер, системный блок с необходимыми объемами памяти, как оперативной, так и на жестком магнитном диске.

Рис.1. Типовая структура АРМ-И.

В качестве объектов исследования (ОИ) могут выступать как промышленное оборудование, так и любые лабораторные стенды и установки, имеющие электрические входы и выходы. Для сопряжения ОИ с ПЭВМ служит блок сопряжения (БС), выполненный в виде платы, обеспечивающей связь с системным интерфейсом ПЭВМ (магистралями адреса, данных и управления). В качестве платы может использоваться либо разработанная на кафедре (Маслов, Андрусевич, 1994), либо выпускаемая промышленностью PCD-812G. На плате аппаратно реализованы аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) для ввода до 16 аналоговых сигналов и цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) для вывода 2 аналоговых сигналов. Диапазон входного сигнала ±5,12 V, выходного ±10,24 V, разрешающая способность по уровню 0,01 V, по времени – не более 30 мкс.

Для использования АРМ-И в учебном процессе и проведения исследований на кафедре был разработан широкий набор специализированного программного обеспечения (ПО). Набор ПО включает в себя, например, такие пакеты ( Маслов , 1995б; Maslov, Viskov , 1997; Маслов, Висков , 1997a, б, в):

“ASC” – для исследования цифровых систем управления;

“ARMI” – для исследования различных объектов управления;

-

“ARMI_ST” - для снятия статических характеристик исследуемых объектов;

-

“FRQCH” - для исследования динамических характеристик систем управления;

“OPTIMA” - для исследования и настройки оптимальных систем управления.

-

Данные программные продукты написаны на языке Borland Pascal 7.0 с использованием оконноориентированного интерфейса Turbo Vision.

Аппаратно-программный комплекс АРМ-И позволяет поднять на совершенно другой уровень проведение лабораторных и учебно-исследовательских работ ( Маслов и др ., 1995a, б, 1996).

Например, АРМ-И позволяет дать в руки обучаемому интеллектуальный осциллограф с широким набором функций: высокоточное проведение измерений, запись информации на жесткий диск с возможностью последующего считывания ее для сравнения с другой информацией, представление результатов измерений в табличной форме или в виде графиков с изменяемыми масштабами величин, отображение информации в реальном масштабе времени, цифровая фильтрация входной информации по нескольким алгоритмам с возможностью изменения их характеристик и т.д.

Кроме того, в случае подключения АРМ-И к исполнительным механизмам ОИ, АРМ-И может выполнять функции управляющего устройства в сложных системах автоматического управления, а также автоматизировать сам эксперимент ( Маслов 1993б, 1995в). Возможности АРМ-И позволяют преподавателю в широких пределах изменять исходные параметры для проведения эксперимента, что обеспечивает повышение индивидуальности заданий и исключает хорошо известную “повторяемость” в отчетах обучаемых. Методически верно расставленные преподавателем акценты педагогических действий в организации учебного процесса позволяют дать возможность обучаемым самим на практике найти подтверждение теоретическим положениям, излагаемым обычно в курсах лекций ( Маслов , 1996a). Например, в курсе “Теория автоматического управления” это основополагающие теоремы устойчивости Найквиста, возникновения автоколебаний в нелинейных системах Гольдфарба, выбор шага квантования в дискретных системах Котельникова и т.д.

В рамках третьего направления разработан набор пакетов, позволяющих моделировать и проектировать широкий класс судовых систем автоматического управления ( Маслов , 1993б). Из последних следует выделить пакеты “AUTOCONT” и “AUTOCONT+”.

В курсе “Основы теории и элементы судовой автоматики” при выполнении РГЗ и курсового проектирования возникает необходимость расчета и моделирования автоматических систем регулирования (АСР). АСР обычно носит непрерывный характер и может быть представлена линейными дифференциальными уравнениями до 10-го порядка. Для решения данных задач был разработан пакет “AUTOCONT” (Automatic Control), который позволяет рассчитывать различные частотные характеристики, переходные процессы, фазовые портреты и получать их графики ( Маслов , 1995a).

Первая версия пакета была разработана в 1994 году (язык программирования Borland Pascal 7.0 с использованием Turbo Vision 2.0) и была довольно примитивна. В частности, в структуре АСР можно было выбрать только наличие или отсутствие обратной связи, а изменять можно было только параметры элементов АСР: ступенчатого задающего воздействия, сумматора, аналогового регулятора и объекта управления. Однако, наличие в составе пакета редактора структурных схем (рабочее поле редактора 40х40 элементов), который позволяет легко и быстро создавать необходимую АСР для моделирования, позволило стать даже этой версии “AUTOCONT” популярной среди курсантов при решении их учебных задач. Так, например, для моделирования типовой простой АСР необходимо, пользуясь манипулятором “мышь” или клавиатурой, набрать структуру АСР на рабочем поле редактора (экране дисплея), выбрав необходимые элементы в меню “Выбор элемента”, и задать их параметры в меню соответствующего элемента.

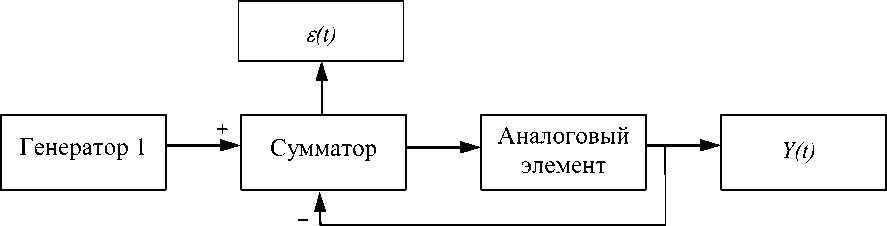

На рис. 2 представлена структура такой АСР, состоящей из пяти элементов и пяти связей между ними, где:

генератор 1 - элемент, моделирующий единичное ступенчатое воздействие q(t)=1(t- T ) ;

сумматор - элемент сравнения, реализующий функцию £ (t)=q(t)-y(t) ;

аналоговый элемент – элемент моделирования линейного дифференциального уравнения, задаваемого в виде передаточной функции

W(p) = V + bmp-1+ — + ■ + b0 , anp + an—1 P + — + a1 P + a 0

где a i , b i - коэффициенты передаточной функции, m < n ;

Y(t), £ (t) - элементы, позволяющие сохранить в памяти ПЭВМ массивы соответствующих величин (регулируемой величины и ошибки регулирования) для последующего их вывода после моделирования на экран дисплея в виде графиков или таблиц.

Рис. 2. Структура АСР.

Следующим шагом на пути к универсализации пакета стала его версия “AUTOCONT+”, позволяющая создавать АСР любого типа (рабочее поле редактора АСР увеличено до 80х80 элементов), используя широкий набор элементов и связей между типами ( Maslov, Ushakov , 1997).

Среди элементов необходимо отметить следующие:

-

- аналоговые линейные элементы, описываемые линейными дифференциальными уравнениями до 20го порядка;

-

- цифровые элементы, включая типовые П-, ПИ-, ПД-, ИД и ПИД-регуляторы;

-

- различные модификации типовых нелинейностей (идеальное реле, реле с зоной нечувствительности, реле с зоной неоднозначности, реальное реле, усиление с ограничением, люфт);

-

- элемент функциональной зависимости x вых =f(x вх ), где f(x вх ) задается в виде входной строки длиной не более 255 символов, среди которых могут присутствовать числа, знаки, арифметические операции, скобки произвольной вложенности, функции ( ln, log, sin, cos, tg, ctg, exp, arctg, sign, abs, sqrt );

-

- элементы, реализующие различные виды входных сигналов, включая как стандартные, так и функцию x=f(t) , где f(t) задается аналогично описанной выше f(x вх ) за исключением того, что аргументом является величина t ;

-

- запаздывание, реализующее функцию хвых=хв х (1- т ) ;

-

- элементы: пересечение, размножитель, умножитель.

3. Заключение

Серьезной проверке подвергся “AUTOCONT+” при написании дипломной работы “Разработка адаптивной автоматической системы динамического позиционирования” по специальности “Электрооборудование и автоматика судов”, в которой была промоделирована система динамического позиционирования (ДП) бурового судна “В.Шашин”. АСР была описана системой дифференциальных уравнений 33-го порядка и содержала 11 нелинейностей. “AUTOCONT+” позволил решить задачу оптимального управления в системе ДП при воздействии на судно реальных возмущающих воздействий.

Отдельного упоминания в пакете “AUTOCONT+” заслуживают новые элементы АЦП и ЦАП и режим моделирования переходного процесса в реальном масштабе времени. С помощью плат PCD-812G (на которых аппаратно реализованы АЦП и ЦАП) и вышеуказанных элементов “AUTOCONT+” превращается в универсальную систему исследования и управления любыми внешними устройствами, которые можно подключить к ПЭВМ с помощью этих плат. То есть сфера его применения практически не ограничена (Маслов, Ушаков, 1997a, б). Пакет позволил использовать его в курсах “Методы оптимизации”, “Моделирование электрооборудования и средств автоматики”, “Основы теории и элементы судовой автоматики”, “Автоматизированный электропривод”, “Микропроцессорные управляющие системы”, а также при разработке различных лабораторных установок, при решении научно-исследовательских задач и создании тренажеров.

Большинство дипломных работ, выполняемых на кафедре, также проводится с использованием указанных выше программных продуктов. В настоящее время по специальным дисциплинам блока “Микроэлектроника” ведется работа по внедрению в учебный процесс стандартного специализированного пакета “PSpice” фирмы “MICROSIM”.

Следует отметить, что опыт внедрения компьютерных технологий в условиях стремительной смены типов ПЭВМ и ПО к ним позволяет сделать вывод о необходимости введения дисциплины “Современные компьютерные технологии” на последнем курсе обучения, что будет способствовать выпуску инженеров-электромехаников необходимого профессионального уровня.

Результаты разработок кафедра СА и ВТ в области компьютерных технологий обучения внедрены в учебный процесс инженеров-электромехаников на всех этапах их профессиональной подготовки и позволяют говорить о комплексной компьютеризации, дающей возможность поднять обучение на новую ступень и улучшить качество подготовки специалистов. Такой подход дает возможность обучаемому глубоко и прочно усваивать учебный материал, а затем в практической деятельности осознанно и верно использовать полученные знания.

Автор выражает искреннюю благодарность инженерам А.Ю.Вискову, А.В.Андрусевичу, С.И.Ушакову за большую работу по практической реализации идей, а также сотрудникам кафедры И.В.Тян и Т.А.Малышевой за подготовку многочисленных материалов по изложенному выше вопросу.