Комплексная лучевая диагностика и этапное рентгеноэндоваскулярное лечение атеросклеротического поражения висцеральных ветвей брюшной аорты

Автор: Мироненко Дмитрий Андреевич, Иванов В.А., Терехин С.А., Дмитращенко А.А., Шидловский И.П., Наумкин С.В., Поляков И.И.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 3 т.9, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140188327

IDR: 140188327 | УДК: 616.136-004.6-073.7-08

Текст статьи Комплексная лучевая диагностика и этапное рентгеноэндоваскулярное лечение атеросклеротического поражения висцеральных ветвей брюшной аорты

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА

И ЭТАПНОЕ РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ

ВИСЦЕРАЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ БРЮШНОЙ АОРТЫ

Мироненко Д.А., Иванов В.А., Терехин С.А., Дмитращенко А.А., Шидловский И.П., Наумкин С.В., Поляков И.И.

3 Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского Эндокринологический научный центр

УДК: 616.136-004.6-073.7-08

Частота сосудистых заболеваний в последние 50–70 лет в России и других странах Европы и Америки имеет тенденцию к росту. Не являются исключением хроническая абдоминальная ишемия и ишемическая болезнь почек. Причинами ишемии органов пищеварения и почек являются, внутрисосудистые (интрава-зальные) факторы – атеросклероз, неспецифический аортоартериит, фиброзно-мышечная дисплазия и др., и внесо-судистые (экстравазальные) факторы.

INTEGRATED X-RAY DIAGNOSTICS AND PHASED X-RAY ENDOVASCULAR TREATMENT OF ATHEROSCLEROTIC LESIONS OF THE VISCERAL BRANCHES OF THE ABDOMINAL AORTA

Атеросклероз является ведущим этиологическим фактором, приводящим к хронической ишемии выше перечисленных органов, и главной причиной смерти при осложненном течении заболеваний.

При интравазальных поражениях висцеральных сосудов в последние десятилетия нашла широкое применение чрескожная эндоваскулярная ангиопластика (ЧЭА), которая хорошо зарекомендовала себя при атеросклеротическом поражении висцеральных ветвей брюшной аорты (БА), что обусловлено меньшей травматичностью, меньшей кровопотерей, сокращением пребывания больного в стационаре в сравнении с традиционными хирургическими методами лечения. В данном сообщении приводится случай этапного рентгенэндоваскулярного вмешательства при атеросклеротическом поражении висцеральных артерий.

Больной Ж., 53 лет (11.06.1960 г.р.) с 1982 г. страдает хронической редко рецидивирующей язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. С 2009 г. регистрируется артериальная гипертензия с эпизодическими повышениями АД до 190/110 мм рт. ст., адаптирован к АД 150/90 мм рт. ст. Гипотензивные препараты принимает ситуационно. Ухудшение состояния отмечает с июня 2012 г., когда появились боли в верхних отделах живота через 1,5 ч после приема пищи, диспепсические расстройства (отрыжка воздухом, эпизодически жидкий стул). С этого же времени стал отмечать снижение веса до 6 кг (исходные данные [апрель 2012 г.] рост – 174 см, вес – 78 кг, ИМТ – 25,82 кг/м2). При амбулаторном обследовании по данным гастроскопии и УЗИ-исследования впервые выявлена язва антрального отдела желудка и диагностирован хронический панкреатит. В результате проведенной медикаментозной терапии достигнута клиническая и эндоскопическая ремиссия хронических заболеваний органов пищеварения.

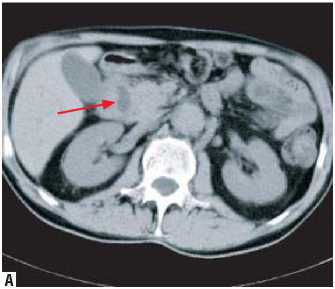

В сентябре 2012 г. возобновились болевой абдоминальный синдром и диспепсические проявления заболевания, потеря веса в это время составила 12 кг. Больной госпитализирован в 3ЦВКГ им. А.А. Вишневского для дальнейшего обследования и лечения. При компьютерной томографии (КТ) органов брюшной полости выявлено наличие жидкости в области головки поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки, расцененное, как обострение хронического панкреатита (рис. 1). В анализах крови отмечался незначительный лейкоцитоз, повышение амилазы крови до 1,5 норм, в анализах мочи амилазурия до 1,5 норм. Лечение больного сопровождалось кратковременным положительным эффектом. В связи с рецидивирующим харак-

Рис. 1. Компьютерная томография от 25.09.2012 г. На аксиальном (а) и фронтальном (б) изображениях между медиальной стенкой двенадцатиперстной кишки и головкой поджелудочной железы

определяются жидкостные структуры, что головке поджелудочной железы

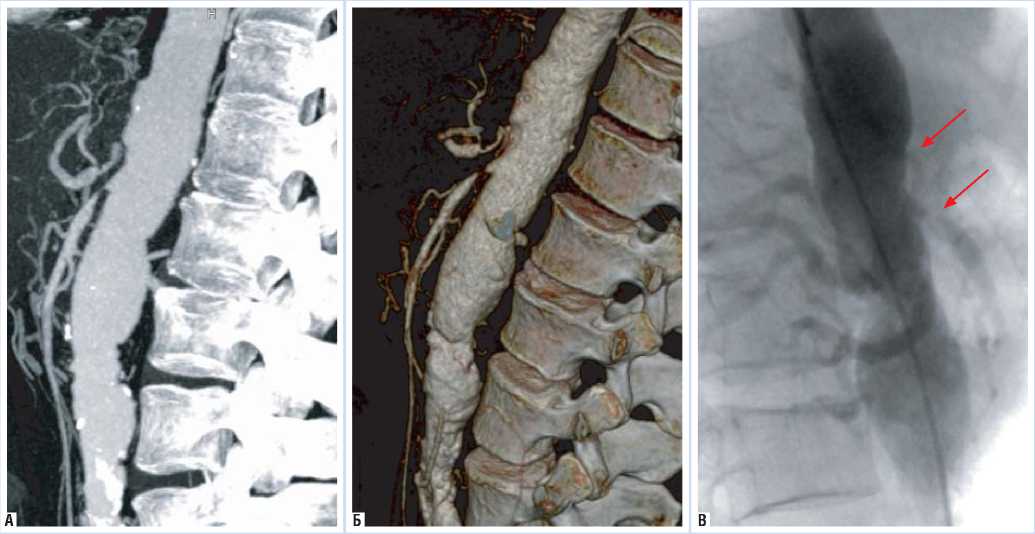

тером течения хронического панкреатита с целью исключения сосудистого генеза заболевания больному в октябре 2012 г. выполнено цветное дуплексное сканирование (ЦДС) непарных висцеральных артерий, а по его результатам КТ-ангиография и аортография. В результате комплексного лучевого обследования выявлены аневризма брюшного отдела аорты с пристеночными тромбами, окклюзия чревного ствола (ЧС) и субтотальный стеноз проксимальной трети верхней брыжеечной артерии (ВБА), стеноз левой почечной артерии до 25% (рис. 2).

свидетельствует о воспалительном процессе в

Установлена хроническая абдоминальная ишемия вследствие атеросклеротического поражения непарных висцеральных ветвей БА. В ходе данной и последующих госпитализаций в октябре-ноябре 2012 г. с помощью консервативных методов лечения удавалось уменьшить абдоминальный болевой синдром и диспепсические проявления заболевания, временно нормализовать лабораторные показатели амилазы крови и мочи. Проводилось лечение: полиферментные, антацидные препараты, спазмолитики, клопидогрель, антигипертензивные препараты, инфу- зионная и симптоматическая терапия. Однако продолжало сохраняться прогрессирующее снижение веса, достигшее к концу ноября 2012 г. 20 кг (рост – 174 см, вес – 58 кг, ИМТ – 19,2 кг/м2).

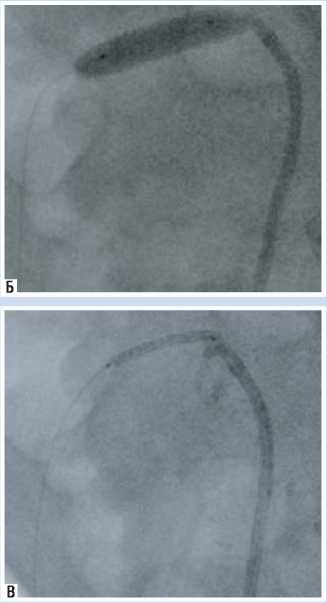

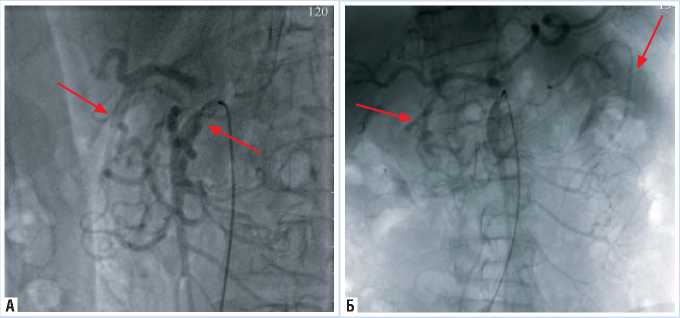

В связи с сохраняющимся непрерывно рецидивирующим характером течения заболевания и невысокой эффективностью проводимой консервативной терапией больному в Эндокринологическом научном центре 27.11.2012 г. выполнена баллонная ангиопластика со стентированием ВБА. Баллонным катетером 3,0 X 15,0 мм выполнена предилатация стеноза ВБА. В зону остаточного стеноза имплантирован стент 5,0 X 15 мм с дополнительной дилатацией в стенте баллонным катетером 6,0 X 20,0 мм. По окончании вмешательства выполнена контрольная ангиография – локализация стента адекватная, ширина просвета ВБА восстановлена полностью (рис. 3). Через 2 дня больной выписан домой в удовлетворительном состоянии. Амбулаторно продолжено консервативное лечение: по-лиферментные, антацидные препараты, спазмолитики, клопидогрель, ацетилсалициловая кислота, статины, антигипертензивные препараты.

Дальнейшее наблюдение в условиях 3ЦВКГ им. А.А. Вишневского показало, что клиническая симптоматика хронической абдоминальной ишемии регресси-

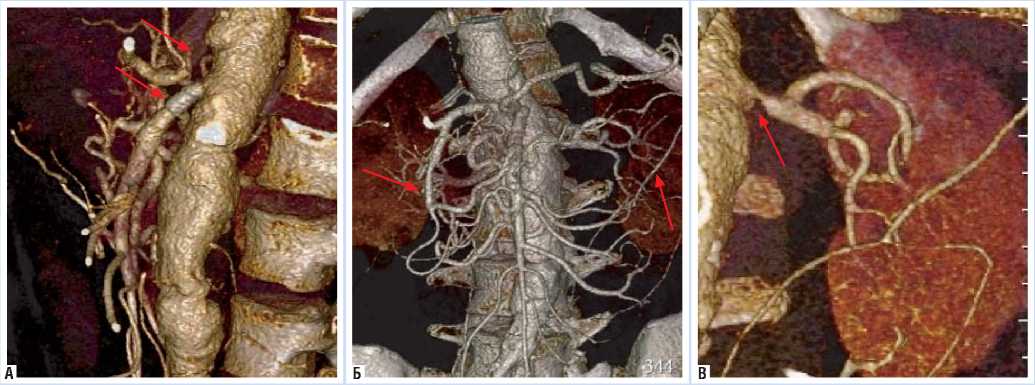

Рис. 2. КТ-ангиография от 24.10.2012 г. (а, б) и аортография от 29.10.2012 г. (в) окклюзия чревного ствола и субтотальный стеноз проксимальной трети верхней брыжеечной артерии

ровала, абдоминальные боли и диспепсические расстройства не рецидивировали, стал прибавлять в весе, стабилизировались показатели АД. Однако, умеренная амилаземия и амилазурия сохранялись вплоть до апреля 2013 г. Проходимость стента ВБА подтверждалась данными ЦДС (рис. 4).

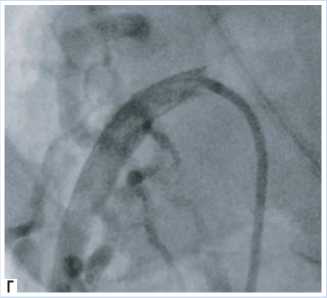

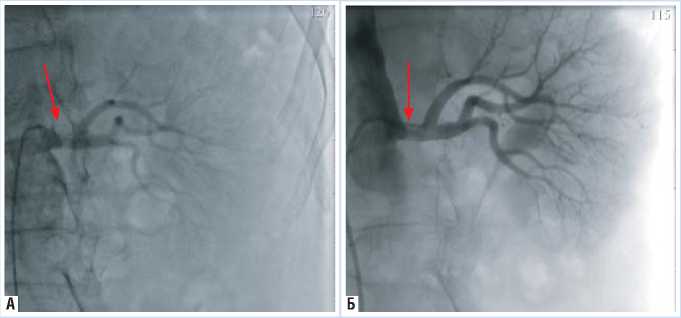

Во время госпитализации в 3ЦВКГ им. А.А. Вишневского в декабре 2013 г. жалоб на абдоминальные боли и диспепсические расстройства не предъявлял, нормализовался вес (рост – 174 см, вес – 74 кг, ИМТ – 24,5 кг/м2), отмечал редкие эпизоды повышения АД до 160/100 мм рт.ст. Показатели амилазы крови и мочи в пределах референсных значений. По данным КТ-ангиографии, аортографии и мезентерикографии, ангиографии почечных артерий установлено, что ранее имплантированный стент в ВБА проходим, состоятельный. Кровоснабжение в бассейне ЧС осуществляется из ВБА по чревно-брыжеечному анастомозу (рис. 5, 6). Кроме того, выявлен стеноз проксимальной трети ле- вой почечной артерии 90%. В этой связи больному 23.12.2013 г. выполнено прямое стентирование левой почечной артерии. стентом 6,0 X 14,0 мм (двух кратным раздуванием баллонного катетера, давление – 12–14 атм, время – 20–30 сек). На контрольных ангиограммах стеноз левой почечной артерии ликвидирован, признаков диссекции интимы не определяется, заполнение дистальных отделов артерии удовлетворительное (рис. 7). Через 3 дня больной выписан домой на амбулаторное лечение.

В дальнейшем регулярно принимал клопидогрель, ацетилсалициловую кислоту, статины, антигипертензивные препараты. В течение января-февраля 2014 г. жалоб на состояние здоровья не предъявлял. Эпизоды повышения АД не регистрировались.

Таким образом, применение неинвазивных визуализирующих методов таких как, КТ, ЦДС, наряду с ангиографией значительно упрощает диагностику окклюзионно-стенотического поражения висцеральных артерий. Комплексное лучевое обследование

Рис. 3. Процесс эндоваскулярного вмешательства (баллонной ангиопластики со стентированием верхней брыжеечной артерии) от 27.11.2012 г. (а – мезентери-кография; б – предилатация стенозированного сегмента; в – позиционирование стента; г – контрольная мезентерикогра-фия после установки стента)

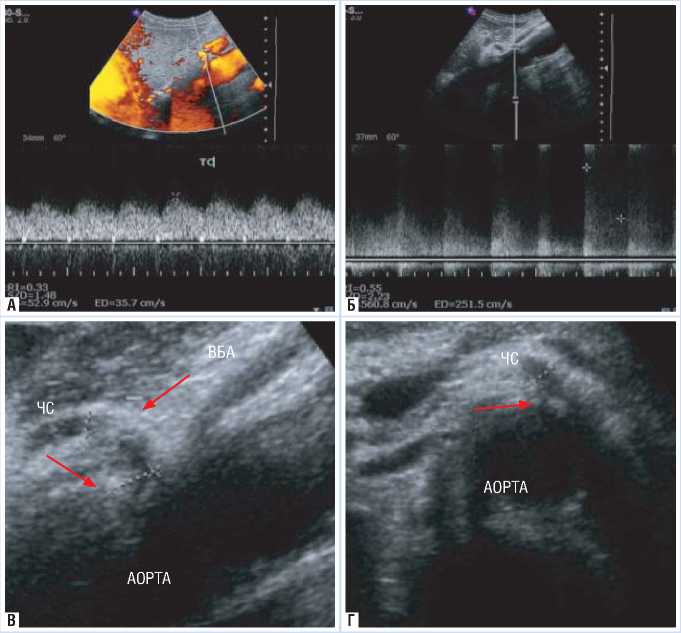

Рис. 4. Цветное дуплексное сканирование от 28.03.2013 г. А – цветной и спектральный допплеровские режимы – коллатеральный тип кровотока в дистальных отделах чревного ствола. Б – спектральный допплеровский режим – просвет стента в верхней брыжеечной артерии проходим. в, г – продольная и поперечная плоскости сканирования в В-режиме – атеросклеротическая кальцинированная бляшка в устье чревного ствола и окклюзия в его проксимальной трети

Рис. 5. КТ-ангиография от 17.12.2013 г. А – стент в верхней брыжеечной артерии проходим, окклюзия чревного ствола. Б – чревно-брыжеечный анастомоз

и межбрыжеечный анастомоз (дуга Риолана). В – субтотальный стеноз левой почечной артерии

Рис. 6. Мезентерикография от 23.12.2013 г. А – стент в верхней брыжеечной артерии проходим, ретроградное контрастирование чревного ствола через коллатерали. Б – чревно-брыжеечный анастомоз и межбрыжеечный анастомоз (дуга Риолана)

Рис. 7. Ангиопластика со стентированием левой почечной артерии от 23.12.2013 г. А – селективная ангиография до эндоваскулярного вмешательства – стеноз левой почечной артерии 90%. Б – состояние после прямого стентирования левой почечной артерии – проходимость артерии восстановлена

позволяет определить этиологию, локализацию, распространенность поражений, дифференцировать их экстра- и интравазальный характер, оценить коллатеральный кровоток. Такое обследование необходимо для планирования оперативных вмешательств на висцеральных артериях, выяснения причин абдоминального болевого синдрома, в частности, исключения сосудистой патологии, а также для динамического наблюдения и контроля гемодинамической эффективности хирургической коррекции.

В настоящее время чрезкожная эндоваскулярной ангиопластики является малоинвазивным и высокоэффективным методом лечения окклюзионно-стеноти-ческих поражений висцеральных ветвей БА и альтернативой хирургической реваскуляризации при изолированных непротяженных интравазальных стенозах, особенно при высоком риске сердечнососудистых осложнений.

Мироненко Дмитрий Андреевич

143420, п/о Архангельское, 3 Центральный военный клинический госпиталь