Комплексная лучевая диагностика рака поджелудочной железы

Автор: Нарантуяа Т., Фролова И.Г., Величко С.А.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 1 (31), 2009 года.

Бесплатный доступ

Представлены возможности ультразвукового исследования и компьютерной томографии в диагностике рака поджелудочной железы. Проанализированы результаты исследования 35 пациентов. Выделены основные и дополнительные признаки, свидетельствующие о наличии злокачественного новообразования поджелудочной железы. Показано, что адекватная диагностика требует использования комплекса методов визуализации.

Рак поджелудочной железы, компьютерная томография, ультрасонография

Короткий адрес: https://sciup.org/14055114

IDR: 14055114 | УДК: :

Текст научной статьи Комплексная лучевая диагностика рака поджелудочной железы

В последние годы отмечается рост числа злокачественных новообразований панкреатодуоденальной области, в том числе рака поджелудочной железы (ПЖ). Диагностика и лечение этой патологии, несмотря на определенные успехи последнего времени, характеризуются неудовлетворительными результатами. В связи с отсутствием специфической симптоматики в большинстве наблюдений (80–85 %) рак поджелудочной железы диагностируют уже на стадии экстраорганного распространения, что является причиной высокой частоты диагностических лапаротомий или паллиативных вмешательств [1, 3, 4, 6, 7, 10]. Рак чаще возникает в головке поджелудочной железы – в 50–60 % случаев, реже – в теле и хвосте ПЖ, примерно у 25 % больных имеется тотальное поражение органа злокачественной опухолью.

Большая часть злокачественных новообразований поджелудочной железы имеет размер свыше 40 мм. При ультразвуковом исследовании опухоль проявляется как участок гипоэхоген-ной структуры с неправильными контурами. Каких-либо специфических эхографических признаков для того или иного гистотипа опу- холи нет. Ряд авторов считают, что эхография имеет ограниченную возможность в выявлении опухолей небольших размеров (менее 2 см), но в целом нет однозначного мнения о роли УЗИ в диагностике малых раков ПЖ [2, 3, 9, 11]. Кроме того, с помощью традиционного ультразвукового исследования невозможно с высокой степенью надежности дифференцировать доброкачественные и злокачественные солидные образования, что в первую очередь связано с неспецифичностью эхографической картины. При условии технически качественного исследования чувствительность и специфичность ультрасонографии могут превышать 75 %, но при этом достаточно высока частота ложноположительных заключений [3, 9, 11].

Наиболее эффективным методом визуализации в диагностике рака поджелудочной железы является компьютерная томография, которая позволяет решать вопросы распространенности опухолевого процесса (вовлечение лимфатических узлов, поражение сосудов и др.), что является существенным в выборе тактики хирургического лечения. Однако на информативность КТ существенное влияние оказывают артефакты движения, недостаточное контрастирование двенадцатиперстной кишки, нечеткое дифференцирование ПЖ и окружающих ее тканей, что в ряде случаев не позволяет вынести однозначное диагностическое заключение [2, 10].

Целью работы явилась оценка возможностей УЗИ и компьютерной томографии в диагностике рака поджелудочной железы.

Материал и методы

Проанализированы результаты обследования 35 больных раком поджелудочной железы, находившихся на лечении в Объединенной больнице государственных департаментных служащих и клинической больнице «Ачтан-Элит» (Монголия) с 2001 по 2006 г. Из них было 15 (42,9 %) мужчин и 20 (57,1 %) женщин в возрасте 32–68 лет, средний возраст составил 43,7 ± 1,2 года. Морфологическая верификация получена во всех случаях.

Ультразвуковое обследование пациентов выполнялось на стационарных и переносных аппаратах Aloka, Toshiba, Hitachi (Япония) с использованием линейных датчиков частотой 3,5 МГц и 5 МГц с применением полипозици-онного серошкального сканирования (В-режим), цветового допплеровского картирования (ЦДК). Выбор параметров датчика был обусловлен локализацией и размерами патологического образования.

Компьютерная томография выполнялась на аппарате ТСТ-300 фирмы Toshiba с применением внутривенного контрастирования омнипаком. Компьютерно-томографическое исследование органов брюшной полости больным раком поджелудочной железы выполняли в комплексе предоперационного обследования для оценки степени распространенности опухолевого процесса.

Результаты и обсуждение

Пациенты с опухолевым поражением поджелудочной железы имели характерные для данной патологии жалобы. Болевой синдром опоясывающего характера или с иррадиацией боли в 90 % случаев, симптомы внешнесекреторной недостаточности в виде поноса и метеоризма – в 59,3 %, признаки общей интокси-

Таблица

Частота встречаемости ультразвуковых признаков опухолевого поражения поджелудочной железы, абс. ч. (%) (M±m)

Анализ эхографических признаков опухолей ПЖ строился на следующих качественных параметрах: локализация процесса, характер роста образования, форма патологического очага, его контуры, эхогенность, структура, изменение эхогенности окружающих тканей, анализ состояния желчевыводящих путей (таблица). В результате

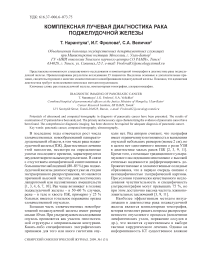

Рис. 1. Сонограмма больной М., 54 лет. Рак головки ПЖ.

Гипоэхогенное образование в головке ПЖ размером 25х26 мм, овальной формы с четким и неровным контуром

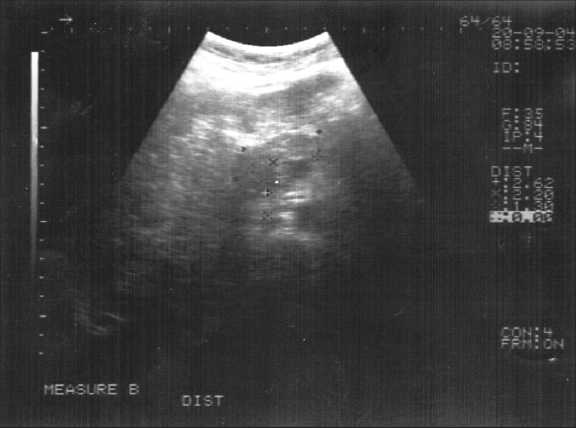

Рис. 2. Сонограмма больной Х., 65 лет. Цистаденома головки ПЖ. Анэхогенное образование в головке ПЖ с гиперэхогенными перегородками и размером 36х40 мм, неправильной формы

при ультразвуковом исследовании злокачественная опухоль поджелудочной железы проявлялась в виде образования, имеющего гипоэхогенную структуру в 68,6 % случаев (рис. 1), реже встречались варианты с анэхогенной структурой и наличием гиперэхогенных перегородок (рис. 2). В большинстве наблюдений опухоль имела неровные контуры (71,4 %), неправильную форму (80,8 %), что в 65,7 % случаев сопровождалось расширением общего желчного протока и увеличением размеров желчного пузыря (57,1 %). Расширение общего желчного протока и панкреатического протока было выявлено при локализации опухоли в головке поджелудочной железы.

Анализируя полученные результаты, мы разделили сонографические признаки, характеризующие злокачественную опухоль поджелудочной железы, по диагностическому значению на основные и дополнительные:

-

1. Основные признаки рака ПЖ:

-

- неправильная форма;

-

- неровные и нечеткие контуры;

-

- пониженная эхогенность;

-

- размер объемного образования более 2 см.

-

2. Дополнительные признаки:

-

- расширение общего желчного протока;

-

- увеличение размеров желчного пузыря;

-

- расширение внутрипеченочных желчных протоков;

-

- увеличение размеров лимфатических узлов.

При диагностике злокачественной опухоли ПЖ точность ультрасонографии оказалась равной 73,3 %, чувствительность – 75,6 %, специфичность – 53,3 %. Однако следует отметить, что при ультразвуковой диагностике опухолей данной локализации имеется ряд сложностей, затрудняющих как само исследование, так и интерпретацию полученных данных, к ним относились небольшие размеры объемного образования, не проявляющегося дополнительными признаками, пневматоз кишечника, порой препятствующий детальному осмотру поджелудочной железы, и ряд других.

С целью уточнения распространенности процесса всем больным после УЗИ выполнялась

Рис. 3. Сонограмма больной К., 55 лет. Рак головки ПЖ.

Объемное образование пониженной эхогенности в головке ПЖ, прорастающее в расширенный панкреатический проток

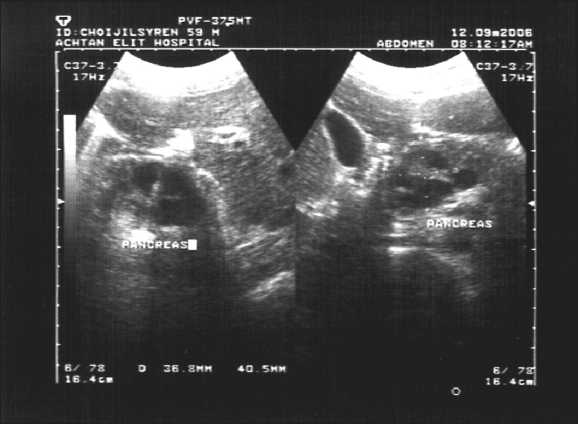

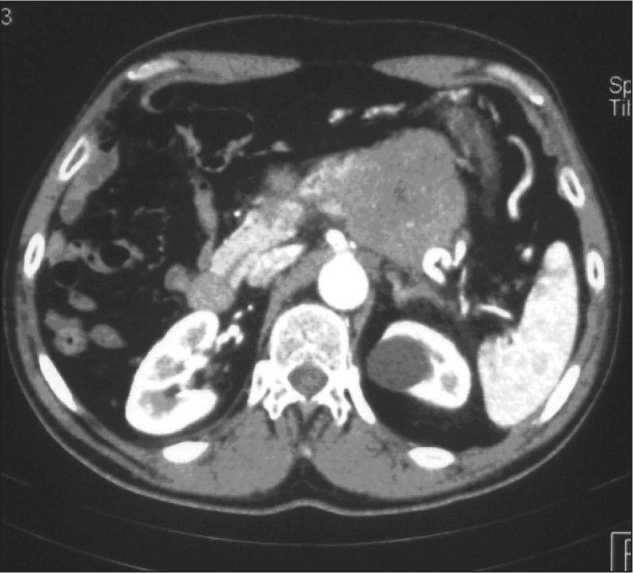

Рис. 4. КТ органов брюшной полости в условиях внутривенного контрастирования омнипаком. Больной М., 56 лет. Рак головки ПЖ с расширением внутри- и внепеченочных протоков

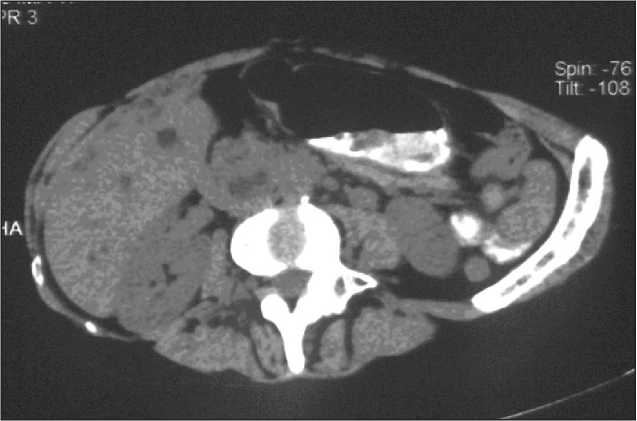

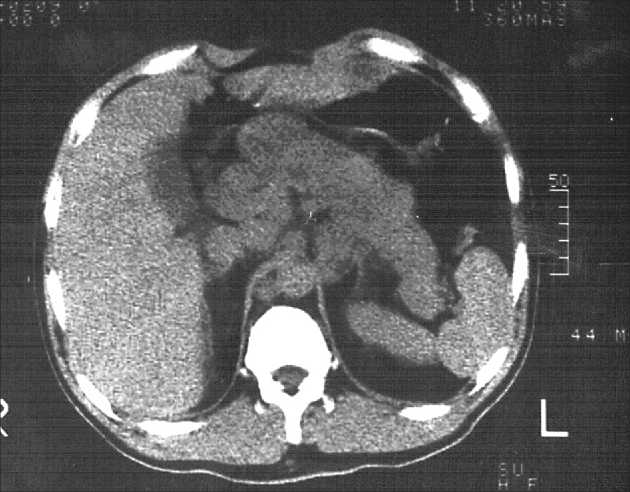

Рис. 5. КТ органов брюшной полости. Больной Ф., 66 лет. Рак дистальных отделов ПЖ с инфильтрацией прилежащих сосудов компьютерная томография, результаты которой анализировались в сравнительном аспекте. По данным КТ опухоль локализовалась в головке ПЖ в 46,6 %, в теле – в 25,0 %, в хвосте – в 15,6 % случаев. У 18,8 % больных имелось тотальное поражение поджелудочной железы.

Наиболее характерными признаками рака поджелудочной железы при КТ-исследовании являлись деформация контуров и увеличение размеров органа, что зарегистрировано в 68,9 % случаев, при этом в большинстве наблюдений увеличение размеров железы коррелировало с интрапаренхиматозным расположением опухо- левого узла. Соответственно, у этой категории больных имелась выраженная клиническая симптоматика. Денситометрическая плотность опухолевого узла при исследовании в нативном режиме в 46,9 % случаев была снижена, в пределах 35HU. При выполнении КТ-исследования в условиях внутривенного контрастирования омнипаком плотность опухоли почти не изменялась (рис. 4), но на этом фоне хорошо визуализировались участки некроза (36,2 %), более четко выявлялась граница между опухолью и непораженной паренхимой ПЖ (65,6 %).

Расширение желчевыводящих и вирсунгова протоков также является одними из косвенных признаков опухоли головки поджелудочной железы и было отмечено в 65,6 %. В 43,2 %

Рис. 6. КТ органов брюшной полости. Больная Ё., 56 лет. Рак головки и тела ПЖ с метастазированием в парааортальные лимфатические узлы случаев выявлено увеличение лимфатических узлов (рис. 6), расположенных в воротах печени, в парааортальной области, вокруг чревного ствола и верхней брыжеечной артерии.

Таким образом, использование КТ в выявлении злокачественного процесса ПЖ позволило нам одновременно с исследованием первичного очага оценить взаимосвязь опухоли с магистральными сосудами, прилежащими органами, оценить состояние паренхимы печени, выявить метастатические лимфоузлы, что имело решающее значение для определения тактики хирургического лечения в 46,7 % случаев. Точность КТ оказалась равной 87,3 %, чувствительность – 85,6 %, специфичность – 73,3 %.

Заключение

Таким образом, основными неинвазивными методами исследования пациентов с предполагаемым раком поджелудочной железы являются ультразвуковое исследование и компьютерная томография. При этом целесообразно включать в алгоритм исследования оба диагностических метода, которые благодаря различным физическим свойствам позволяют более детально оценить характер и распространенность опухолевого процесса. По нашим данным, компьютерная томография, обладает более высокими показателями диагностической эффективности, но сонография благодаря отсутствию лучевой нагрузки, позволяет выполнять диагностиче- ский мониторинг на этапах динамического наблюдения.