Комплексная методика мониторинга и оценки информационного развития региона

Автор: Петрова Елена Александровна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Информационное пространство региона

Статья в выпуске: 4 (61), 2007 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены оригинальные методы мониторинга и оценки информационного развития региона. Выявлены этапы развития информации и их содержание.

Короткий адрес: https://sciup.org/147222403

IDR: 147222403

Текст научной статьи Комплексная методика мониторинга и оценки информационного развития региона

Текущий мониторинг представляет собой оценку текущих характеристик процесса и выработку рекомендаций по распределению управляющих функций между различными структурами с целью достижения намеченных целей.

Для оценки эффективности региональной информатизации нами разработана комплексная система мониторинга информатизации региональной хозяйственной системы, включающая следующие этапы: определение внешних и внутренних целей и задач, стоящих перед руководящим органом по организации и развитию информатизации; дескриптивный анализ состояния информатизации в регионе; создание и описание структурно-факторной модели управления; опре-

ПЕТРОВА Елена Александровна, доцент кафедры экономической информатики и управления Волгоградского государственного университета, кандидат экономических наук.

деление системы показателей, достаточных для принятия управленческих решений в конкретной сфере; сбор и анализ необходимой информации; многофакторная рейтинговая оценка состояния региональной информатизации, расчет интегрального показателя оценки уровня информационного развития; оценка влияния информационного фактора на социально-экономическое развитие региона.

На первом этапе определяются цели и задачи, стоящие перед Администрацией региона, по организации и развитию информатизации. Его главной целью является удовлетворение информационных потребностей граждан, организаций на основе широкомасштабного использования информации, информационно-коммуникационных технологий и информационно-коммуникационной инфраструктуры. Для выполнения поставленной цели необходимо, во-первых, создание единого информационного пространства региона. Это предполагает разработку механизмов интеграции информационно-технологической инфраструктуры электронного правительства региона с общей информационно-технологической инфраструктурой электронного правительства на федеральном уровне, а также разработку комплекса мер, направленных на обеспечение управления региональной информатизацией (совершенствование нормативно-правовой базы информатизации; разработку стандартов, создание типовых решений; разработку программ и проектов региональной информатизации; обеспечение мониторинга развития информатизации в регионе; организация финансирования программ региональной информатизации; создание и развитие территориально-информационных систем на основе современных ИКТ; развитие информационной инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие государства с гражданами и организациями).

Во-вторых, расширение доступности ИКТ и создание условий поэтапного перехода к новому уровню развития сфер социально-экономической деятельности на основе информационных технологий. Здесь имеются в виду обеспечение равного доступа граждан и организаций региона к информационным технологиям, а также разработка и реализация проектов по развитию информатизации в сферах социально-экономической деятельности (экономика, промышленность, образование, медицина, социальная защита, создание современной инфокоммуникационной инфраструктуры отраслей и интеграция информационных ресурсов за счет создания хранилищ, банков данных посредством реализации приоритетных национальных проектов, федеральных, областных целевых программ и т. д.).

Второй этап представляет организационно-экономическую характеристику реализуемых мероприятий по информатизации в рамках региональных и федеральных целевых программ, в том числе ФЦП «Электронная Россия». Анализ, проведенный на этом этапе, отражает основные направления развития региональных информационных процессов.

Третий этап содержит создание структурно-факторной модели управления региональной информатизацией. Это управление — многоплановый и комплексный процесс, часть целостной системы управления регионом. Поскольку факторы возникают из ресурсов и условий хозяйствования, то они образуют доминанту их эффективной трансформации в продукт производства для обеспечения принципа устойчивого развития территории, образуя «ядро развития». Методологический подход, выдвигаемый на основе теории эндогенных факторов производства, позволяет построить модель управления региональной информатизацией, отражающей влияние основных факторов «ядра развития» хозяйственной системы, трансформируемых применительно к изучаемому процессу1 Модель описывается как функционал ряда составляющих, в число которых включены наборы из шести важнейших компонентов:

U = F(N, Н, Т, Ins, О, Inf), (1)

где U — уровень информационного развития макрорегиона, N — природно-ресурсный фактор; Н — развитие человеческого фактора; Т — технико-технологический фактор; Ins — институциональный фактор; О — организационный фактор; Inf — информационный фактор.

Содержание факторов деятельности может быть представлено в виде иерархической структуры, высший уровень которой образован: трансформационным и трансакционным макрофакторами, каждый из которых образован факторными тройками. Первый — природно-ресурсным, человеческим и технико-технологическим, второй — институциональным, организационным и информационным.

Проанализировав отечественный опыт работ2 по информатизации регионов Российской Федерации, предлагаем оригинальную систему управления информатизацией региона (рис. 1). На региональном уровне функции заказчика систем и средств информатизации и координатора работ в этой сфере возлагаются на Комитет (управление, отдел) по информатизации в системе органов исполнительной власти (Администрации) региона. На этот орган возлагаются задачи разработки и принятия Концепции и Программы информатизации региона, регламентирующих взаимоотношения участников процесса формирования информационных ресурсов региона и обеспечивающих единую методическую основу построения систем и средств региональной информатизации. От своевременной подготовки этой документации зависит системность проводимых в регионе работ, сроки и качество создания информационных систем и элементов региональной инфраструктуры, возможность их взаимодействия и совместимость между собой и аналогичными системами и средствами информатизации федерального уровня в рамках формирования единого информационного пространства России. Основным документом, формирующим прообраз региональной информационной системы, закладывающим научно-методический подход к ее построению и определяющим основные направления работ, принципы и механизм их реализации, ресурсное обеспечение является Концепция информатизации региона. Директивным документом, реализующим основные положения Концепции, раскрывающим содержание работ, устанавливающим перечень, этапность, сроки, финансирование работ и взаимосвязь участников процесса служит Программа информатизации региона.

Для более четкой работы по созданию общерегиональных систем в схеме предусмотрено разделение функций заказчика и генерального исполнителя в лице Территориального центра информатизации (Региональный совет по информатизации). При этом непременным условием стала конкурсность размещения госзаказов на информационные системы органов управления, поскольку территориальный центр — структура, основной задачей которой является координация разработки наиболее стратегических проектов информатизации.

Управление по информатизации региона — Заказчик, координатор процесса

Территориальный центр информатизации органов управления. Главный исполнитель

Организации-разработчики информационных систем и элементов информационной инфраструктуры

Рис. 1. Система управления информатизацией региона

Основные исполнители работ — организации-разработчики информационных систем, а также элементов информационной инфраструктуры по основным направлениям информатизации региона.

Основные задачи организационной структуры — проведение в регионе единой государственной политики информатизации, разработка концепции информатизации региона; разработка и реализация региональной программы информатизации; разработка и использование финансово-хозяйственного механизма управления региональной информатизацией; вовлечение информационных ресурсов в хозяйственный оборот; развитие территориально-распределенной информационной вычислительной сети; информационное консультирование; информационный маркетинг и др.

Организационная составляющая модели не может быть неизменной, в процессе развития региональной информатизации должны учитываться изменения самой управляющей структуры и ее функций. Так, после ее создания и построения единого информационного пространства региона возможна модификация организационной составляющей в структуру, основной задачей которой будет контентное наполнение и обработка баз данных органов управления.

На четвертом этапе мониторинга формируется система показателей, достаточных для принятия управленческих решений в сфере региональной информатизации. Управляемость региональной информатизацией возможна на основе системы оценок для анализа текущего состояния управляемого объекта и выработки стратегических направлений его развития.

Важность системы максимально объективных оценок состоит в том, что развитие информационных систем связано с крупными финансовыми затратами, которые требуется не только сосредоточить, но и рационально распределить.

Органам региональной власти для эффективного использования информационных технологий необходимо иметь комплексное представление о состоянии информатизации у реальных или потенциальных информационных партнеров. Существует проблема выравнивания уровня информатизации различных структур государственной власти и управления, регулирования достижения ими определенного технического, технологического и информационного обеспечения. В связи с этим необходимо найти механизм оценки и ранжирования органов управления по состоянию информатизации. На базе этой информации можно принимать решения либо перераспределительно-бюджетного характера, либо стимулирующей направленности. Следует также иметь методику анализа так называемой «обратной связи», позволяющей определить взаимосвязь и влияние процесса развития информатизации на объект управления в целом. Речь идет о создании комплексной системы индикаторов, главное требование к которой — необходимость интегрального учета максимального числа факторов и условий, от которых зависит развитие региональной информатизации.

Разработанная система показателей информатизации региона состоит из 32 параметров, сгруппированных в 5 областей: развитие человеческого фактора; техническое и технологическое оснащение региона средствами вычислительной техники и телекоммуникаций; институциональный фактор; информационный фактор; организационный фактор.

Дальнейшее проведение комплексной диагностики состояния региональной информатизации предполагает использование групп разнородных данных. Их сбор осуществляется в ходе пятого этапа мониторинга.

Шестым этапом предлагаемой методики мониторинга является позиционирование субъектов Российской Федерации посредством рейтинг-технологии. Интегрирование представленных показателей, определяющих состояние региональной информатизации, возможно с помощью рейтинговой оценки, в которой относительные показатели позиционируются по единой процедуре. Так как рейтинг представляет многобалльную систему оценки какой-либо деятельности или состояния, то необходимо построить рейтинговую шкалу, учитывающую особенности распределения значений показателей по регионам для каждого блока факторной модели. Предлагаем методику иерархической рейтинговой оценки уровня информационного развития макрорегиона.

Для каждого показателя с. (i — порядковый номер показателя) вычисляется среднее значение:

где с — значение г-го показателя для j-го региона;

N — количество субъектов (регионов).

Область изменений г-го показателя [с """, с.тах] разбивалась на и интервалов с центрами в точке с.. В качестве длины отрезка выбиралась величина: 5 = CU3c , где ас — стандартное отклонение для показателей с и а— эмпирический коэффициент, который подбирается так, чтобы быть одинаковым для всех показателей. Первому показателю (или последнему, в зависимости от смысла показателя) присваивалось значение рейтинга т^п = 0, а последнему — rmQX= М (М — максимальное значение рейтинга). Как показали расчеты, для вычисления функции г = f(c ) достаточно семи интервалов, т. е. гта= 6. 13

В результате преобразования показателей с, получена матрица соответствующих частных рейтингов г , в которой колонки представляют распределения нормальных рейтингов региона по различным показателям, а строки — распределение этого рейтинга по различным регионам ЮФО.

Аналогично системе показателей построено дерево рейтингов состояния региональной информатизации. Для построения иерархии рейтингов (свертки или сжатия информации) состояний использовалась аддитивная схема.

Каждая подсистема (блок факторной модели) уровня характеризуется рейтингом R — где I — номер подсистемы

(Z — 1,...,5), представляющий собой сумму соответствующих парциональных рейтингов г третьего уровня:

к

Rlj = ^t rv ’ (3)

где к — количество показателей, характеризующих данный блок модели.

Таким образом, макросостояние процесса информатизации будет представляться следующим аналитическим выражением для общего рейтинга:

R — R4 + RT + R + R + R , (4)

) Ч) Ins) O) Inf ’ v ’ где R4., RT? Rw Ro., Rlnf — рейтинги подсистем «Человеческий потенциал», «Техническая и технологическая оснащенность региона средствами вычислительной техники и телекоммуникации», «Институциональный фактор», «Организационный фактор», «Информационный фактор» соответственно.

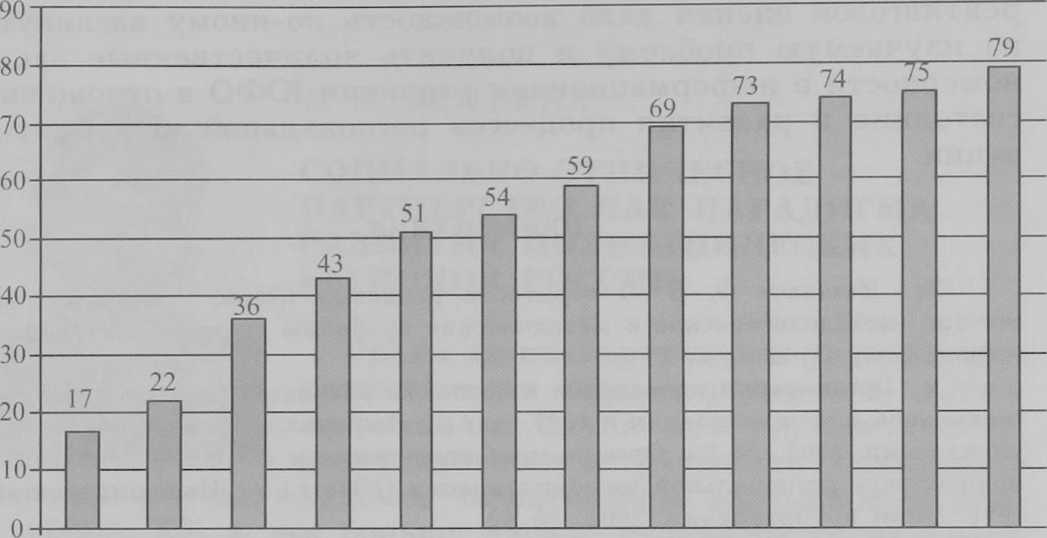

Распределение общего рейтинга R^ по регионам ЮФО в 2004 г. показано на рис. 2. Так как величина R} является числом, то выражение (3) определяет уровень информационного развития для отдельного региона, а выражение

^юфо — > (5)

общий рейтинг, или уровень информационного развития по всему ЮФО в целом.

Предлагаемая методика мониторинга адаптирована к действующей статистической отчетности в рамках государственного статистического наблюдения №3-Информ. Данные берутся из опубликованных источников, а также мониторинга ресурсов и материалов Интернета, федеральной и региональной прессы. Расчет в относительных величинах позволяет оценить уровень информационного развития региона, сопоставить полученные результаты с другими субъектами и позиционировать их по интегральному показателю.

Рис. 2. Распределение общего рейтинга Н^ по регионам ЮФО в 2004 г.

Как видно из рис. 2, по значению R регионы условно можно разбить на 4 группы с учетом социально-экономического развития -и специфики географического положения. Первая группа — R. < 22 (Республика Ингушетия, Республика Дагестан), вторая — 36 < R < 43 (Кабардино-Балкарская республика, Республика Адыгея), третья — 51 < R. < 59 (Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания), четвертая группа — 69 < R < 79 (Ставропольский край, Ростовская, Волгоградская, Астраханская области, Краснодарский край).

Дальнейший анализ показал, что наблюдаемое распределение общего рейтинга R может быть аппроксимировано нормальной кривой со средним значением R = 54,3 и стандартным отклонением <3R = 20.

Обобщение результатов требует дальнейших исследований. Но несомненно то, что применение методов иерархической рейтинговой оценки дало возможность по-иному взглянуть на изучаемую проблему и получить количественные закономерности в информационном развитии ЮФО в отношении состояния и развития процессов региональной информатизации.

Список литературы Комплексная методика мониторинга и оценки информационного развития региона

- Иншаков О. В. О стратегии развития Южного макрорегиона России: (методологические и методические проблемы формирования). Волгоград, 2003. С. 21.

- Организация проведения и основные результаты мониторинга региональной информатизации в 1999 году // Информационные технологии в управлении. 2000, № 26; Организация проведения и основные результаты мониторинга региональной информатизации (2004 г.) // Информационные технологии в управлении. 2004, № 43.