Комплексная методология оценки и прогнозирования экологических угроз и социально-экономического ущерба, обусловленных опасным воздействием объектов транспорта и теплоэнергетики на население крайнего севера

Автор: Ложкин Владимир Николаевич, Ложкина Ольга Владимировна

Журнал: Технико-технологические проблемы сервиса @ttps

Рубрика: Диагностика и ремонт

Статья в выпуске: 1 (47), 2019 года.

Бесплатный доступ

Разработана методология оценки комплексного химического и шумового воздействия транспорта и объектов теплоэнергетики на население северных городов. Методология прошла апробацию в Санкт-Петербурге - северной столице России.

Транспорт, теплоэнергетика, поллютанты, шум, население, прогнозирование

Короткий адрес: https://sciup.org/148319929

IDR: 148319929 | УДК: 528.8

Текст научной статьи Комплексная методология оценки и прогнозирования экологических угроз и социально-экономического ущерба, обусловленных опасным воздействием объектов транспорта и теплоэнергетики на население крайнего севера

Введение. Арктический регион обладает огромными запасами полезных ископаемых, ориентировочно, более 25 процентов мировых запасов, большая часть которых находится в акватории ледового и глубинного подводного шельфа. Нефть и газ, содержащиеся в этом регионе, до недавнего времени, были недоступны человеку по причине дороговизны и опасности их извлечения из недр. Однако, наблюдаемое в последние десятилетия повышение глобальной температуры, вызвавшее таяние ранее непроницаемых для человека ледниковых покровов в зонах вечной мерзлоты Арктики, и возрастающая потребность в углеводородном топливе, сопровождаемая ростом цен на энергетические виды продукции, сделали реальными разведку и актуализировали коммерческую привлекательность добычи нефти и газа в Арктике. Потепление в Арктическом регионе способствовало открытию новых морских путей и активному судоходству, что привело, в последние года, к напряженной обстановке между США с партнерами по НАТО и Россией с Китаем в торговой и военной сферах [1].

Можно достоверно предположить, что в Арктике, даже и при мощном освоении ее энергетических ресурсов, по причинам сурового холодного климата и необходимости сохранения естественных биоценозов – флоры и фауны, от качества которых зависит существование всей мировой цивилизации, - будет происходить, в основном, «точечный» характер освоения территорий.

Но анализ демографических тенденций, провоцируемых глобализацией мировой экономики, не позволяет сомневаться в том, что и в Арктике (за Полярным кругом) в ближайшее время будут интенсивно развиваться существующие крупные города России [2] Крайнего Севера (Заполярный, Анадырь, Североморск, Мурманск, Оленегорск, Архангельск, Северодвинск, Воркута, Усинск, Норильск, Дудинка, Диксон, Якутск и др.) с населением от 15 до 200 и более тыс. человек и, неизбежно, - появляться новые зоны промышленно-городской урбанизации. Очень важным становится не допустить фатальных ошибок городской урбанизации, выстроив стратегию создания и развития транспортноэнергетических коммуникаций городов Крайнего Севера (Арктики) и цивилизованного в них поведения горожан в отношениях с уникальной природой Арктики с учетом положительного опыта устойчивого развития городов материковых территорий.

Для населения, постоянно проживающего в городах и поселках Крайнего Севера, уже сейчас далеко не безразличны проблемы транспортной и, прежде всего, автотранспортной мобильности передвижения, а значит и вопросы экологической и дорожной безопасности. В этой связи планы стратегического развития Арктики должны быть готовыми к решению транспортных и энергетических проблем, по сути, - городов Крайнего Севера Российской Федерации, которые, с одной стороны, репрезентативны с проблемами городов Центральной России, а, с другой, - ожидаемо, окажутся более обострёнными в связи с экстремальными климатическими факторами низких температур. Уже сейчас может стать востребованной методология оценки и прогнозирования экологических угроз и социально-экономического ущерба, обусловленных опасным воздействием объектов транспорта и теплоэнергетики на население Крайнего Севера, рассмотрению которой посвящена настоящая статья.

Состояние проблемы. Автотранспортные средства для городов Крайнего Севера в ближайшее время, вместе с теплоцентралями, станут одним из наиболее значимых источников загрязнения атмосферного воздуха. Как показали исследования ОАО «НИИ Атмосферного воздуха» (Санкт-Петербург) [2], начиная с 2005 года, в суммарном загрязнении воздуха таких городов Крайнего Севера, как Архангельск, Мурманск и Норильск, доля, приходящаяся на автомобильный транспорт, может достигать 70– 80 % в периоды мобильной активности населения.

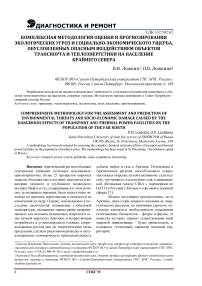

Выяснено, что в городах Крайнего Севера на линейных участках магистралей с увеличением интенсивности движения автотранспортных средств (АТС), расчетные значения концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) пропорционально увеличиваются. Вблизи автомагистралей с высокой интенсивностью движения АТП (более 1000 – 1500 авт/час), со скоростью 50-60 км/час, расчетные максимальные приземные концентрации NO2 при НМУ превышают значения 1 ПДК (рис. 1).

По данным инструментальных измерений при интенсивности движения более 2000 авт./час приземные концентрации NO 2 и NO достигают значений 1,5 – 2,0 ПДК. Например, на автомагистрали Архангельска (ул. Воскресенская) с интенсивностью движения АТС 770 авт./час и скоростью 50 км/час, расчетная максимальная приземная концентрация NO 2 вблизи автомагистрали составляет 1,8 ПДК (рис. 2а). С увеличением интенсивности до 1640 авт./час концентрация NO 2 увеличивается до 3,5 ПДК (рис. 2б).

Высокие темпы роста автомобилизации населения в городах Крайнего Севера, согласно прогнозов, по мере роста благосостояния населения, будут сохраняться ещё, как минимум, 15 – 20 лет. Растущая интенсивность движения транспортных потоков по улично-дорожной сети северных городов (интенсивность автомобильного движения в часы пик на оживленных магистралях Архангельска уже в 2008 году достигала 1200 авт./час), регулярное возникновение сетевых заторов приводят к повышенному выбросу загрязняющих веществ с отработавшими газами, что, вместе с ЗВ теплоцентралей, наносит ущерб здоровью населения, окружающей среде, снижает качество жизни, может отрицательно сказаться на туристической и инвестиционной привлекательности городов Крайнего Севера, что недопустимо.

Методология. Методология процесса мониторинга негативного воздействия транспорта в городах Крайнего Севера, с учетом опосредованного производства электрической энергии теплоцентралями для привода электрического транспорта, на население в долгосрочной перспективе предполагает по измеряемым, рассчитываемым, собираемым из статистических источников и прогнозируемым информационным базам данных при помощи разработанных физико-математических моделей производить «сквозные» (за каждый исследуемый календарный год, условно, - первая ветвь) и «интегральные» (суммарно за исследуемый долгосрочный период – вторая ветвь) оценки и расчеты:

– структуры автотранспортных потоков и их интенсивности по категориям в часы «пик» на действующей улично-дорожной городской сети;

– производимой годовой транспортной работы (для автотранспорта) или потребляемой энергии (для электротранспорта);

– значений и распределения вероятных максимальных разовых концентраций в соотнесении к значениям ПДК применительно к реальной улично-дорожной сети;

– валовых выбросов загрязняющих веществ по годам и уровней шума от функционирующего транспорта;

– вероятных ущербов (в европейской терминологии, «внешних издержек») от воздействия токсичных веществ и транспортного шума на население и объекты инфраструктуры в долгосрочной (многолетней – на период реализации планируемых природоохранных мероприятий) перспективе.

(б)

Рисунок 1 – Поле максимальных концентраций NO 2 вблизи автомагистрали Архангельска (ул. Воскресенская) [3]:

(а) интенсивность движения АТС 770 авт./час (б) 1640 авт./час

Математическая модель информационного процесса прогнозирования воздействия транспорта на региональном уровне, в отличие от первой «ветви» мониторинга, предполагает последовательную организацию расчетов:

– долгосрочного прогноза загрязнения воздуха по валовым выбросам вредных веществ за исследуемый период;

– ущерба («внешних издержек»), причиняемого валовыми выбросами вредных веществ городскому населению, объектам городской инфраструктуры и изменению климата («парниковые эффекты»);

– ущерба («внешних издержек»), причиняемого шумом городскому населению.

Модель долгосрочного прогноза загрязнения воздуха на стратегическую перспективу разработана с учетом возможности оценки общего уровня выбросов в атмосферу загрязняющих веществ транспортом в городах Крайнего Севера, с учетом опосредованного производства электрической энергии теплоцентралями для привода электрического транспорта, в результате осуществления различных сценариев (групп мероприятий, направленных на сокращение выбросов от транспорта и объектов теплоэнергетики в городах Крайнего Севера).

Модель обеспечивает расчет выбросов следующих загрязняющих веществ: РМ 10 (взвешенные частицы), NO Х (оксиды азота), CO (монооксид углерода), CO 2 (углекислый газ), CH (углеводороды), SO 2 (диоксид серы).

Выбросы свинца были исключены из анализа, так как в РФ с 2003 года официально действует запрет на производство и применение этилированного бензина. Также как модель локального воздействия [4], модель прогноза валовых транспортных выбросов базируется на данных о факторах эмиссии (усредненных удельных выбросов, приходящихся на 1 км пройденного пути или на единицу полезной работы), а также информации об усредненном годовом пробеге учетной группы транспортных средств.

При этом суммарный пробег, приходящийся на весь парк транспортных средств, рассчитывается на основе данных о численности парка транспортных средств и среднегодовом пробеге, приходящемся на одно транспортное средство.

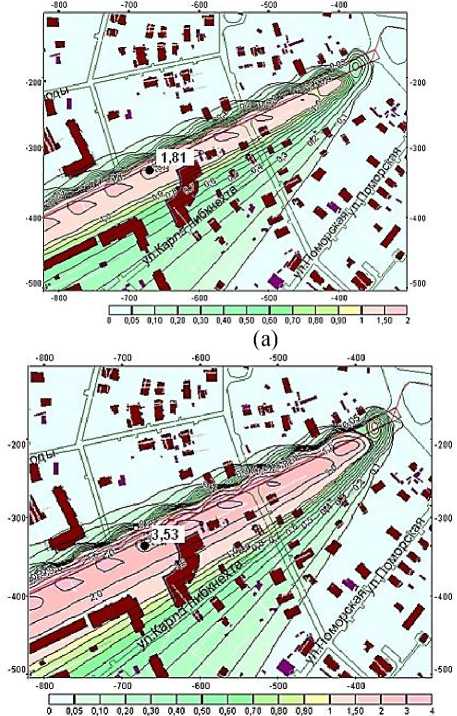

Новый метод выстраивается на количественных оценках последовательно отслеживаемых негативных эффектов (рис. 2).

В качестве исходных данных в модели химического загрязнения воздушной среды используются факторы эмиссии загрязняющих веществ для всех учетных категорий транспорта и сведения об усредненном годовом пробеге каждой категории транспортных средств (ТС) [4]. Годовой валовый выброс E jk j -го загрязняющего вещества для k -ой категории ТС рассчитывается как:

Ejk = Fjk • Лк • Пк, (1)

где Fj - фактор эмиссии j-го загрязняющего вещества k-ой категории ТС;

Л к - усредненный годовой пробег условного ТС к -ой категории, П к - численность ТС к -ой категории.

< НЕГАТИВНОЕ ^ ВОЗДЕЙСТВИЕ на здоровье людей, садово-парковые хоз-ва урожайность агрокультур мат объекты городской

, инфраструктуры j

ДЕНЕЖНАЯ оценка негативного воздействия

Рисунок 2 – Логическая схема модели последовательного отслеживания негативного воздействия ГТ на население и окружающую среду на региональном уровне

Разработанная методика оценки социального ущерба от шумового загрязнения [5] основана на результатах эмпирических исследований, которые показали, что воспринимаемое шумовое воздействие не линейно соотносится с уровнем шума и использует такой показатель, как показатель шумового воздействия ( P N ) - таблица, являющегося агрегированной взвешенной мерой учета шумового воздействия для жилых массивов, подверженных воздействию транспортного шума, в случае, если его величина равна или превышает 55 дБ(А) – по аналогии с индексом раздражения от шума в зарубежных моделях.

Значения P N предлагается рассчитывать по упрощенной формуле:

PN = 1.155^ 24 -73] , (2)

где ЬАед24 - уровень средневзвешенного су точного шума.

Основной подход методики базируется на предположении о снижении рыночной стоимости жилья пропорционально шумовому загрязнению и, как следствие, – снижении налоговых отчислений, взимаемых с имущества, в муниципальные бюджеты. Кроме того, модель учитывает дополнительные издержки, связанные с неприятностями от шума (нарушение сна, гипертензию, усталость) в размере 50 % от выше описанного фактора.

Таблица 1 – Средние значения показателя шумового воздействия P N (степени неприятности шума) в различных шумовых диапазонах

|

Диапазон шумового воздействия, дБ(А), |

55 |

56 – 60 |

61 – 64 |

65 – 69 |

70 – 74 |

75 – 78 |

|

P N |

0 |

0,11 |

0,22 |

0,45 |

0,93 |

1,92 |

Заключение. Разработана комплексная методология для оценки и прогнозирования экологических угроз и социально-экономического ущерба, обусловленных опасным воздействием объектов транспорта и теплоэнергетики в городах Крайнего Севера.

Основные методические подходы новой методологии прошли апробацию в Санкт-Петербурге – северной столице РФ и докладывались на отечественных и международных научных площадках [6].

Список литературы Комплексная методология оценки и прогнозирования экологических угроз и социально-экономического ущерба, обусловленных опасным воздействием объектов транспорта и теплоэнергетики на население крайнего севера

- Е.А. Чернецова, А.Д.Шишкин Автоматизация процесса расчета параметров нефтяных пятен на радиолокационном изображении морской поверхности.-IX международная научно-практическая конференция "Фундаментальные и прикладные проблемы приборостроения, информатики и экономики», 2-5 октября 2006 г.Сочи, Россия, - С.130-135

- U.Anders, O.Korn Model selection in neural networks.- Neural Networks, vol.12, pp.309-323, 1999

- РИА НОВОСТИ. СМИ рассказали о планах США ослабить влияние России в Арктике [электронный ресурс]. - Режим доступа:URL: https://ria.ru/20190114/1549299828.htm (дата обращения 19.03.2019).

- Города Крайнего Севера: список (2018 г.) / Юридический бизнес журнал «Бизнес и закон» [электронный ресурс]. - Режим доступа: https://businessizakon.ru/goroda-krajnego-severa-spisok.html (дата обращения 20.03.2019).

- Полуэктова М.М. Метод оценки загрязнения атмосферного воздуха автомобильным транспортом с использованием геоинформационных систем: дисс… канд. тех. наук.СПб.:ГГО им А.И. Воейкова. - 2009. - 165 с.