Комплексная оценка физического развития детей разной этнической принадлежности, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе

Автор: Говорухина Алена Анатольевна, Конькова Кристина Сергеевна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 3, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель работы - проведение комплексной оценки физического развития детей 8-17 лет, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе, с учетом этнической принадлежности. Материалы и методы. Обследовано 479 детей. Выделены следующие группы: ханты и потомки пришлого населения 1-го и 2-го поколений. Изучены тотальные размеры тела и индексы физического развития. Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи программы Statistica 10.0. Результаты. Оценка антропометрических показателей детей - представителей разных этнических групп, проживающих на территории ХМАО-Югры, позволила выявить особенности их физического развития. Установлено, что дети-ханты характеризовались меньшими тотальными размерами тела по сравнению с потомками пришлого населения, а также по сравнению с детьми-ненцами, проживающими в ЯНАО. У девочек-ханты и их сверстниц из группы потомков пришлого населения с 14 лет прослеживалась тенденция к сближению значений по показателям массы тела и окружности грудной клетки, а у мальчиков, наоборот: с 14 лет до конца рассматриваемого периода различия тотальных размеров тела только увеличивались. Признаки ростового скачка у мальчиков-ханты наблюдались одновременно с потомками пришлого населения и на год позже, чем у детей-ненцев, у девочек - на 1-2 года раньше, чем у групп сравнения. Первый и второй перекрест ростовых прямых отмечался несколько раньше (в 10 и 14 лет), чем у потомков пришлого населения (в 12 и 15 лет). Высокое физическое развитие чаще встречалось у девочек-ханты (35,9 %) по сравнению с потомками пришлого населения (21,9 %). Выводы. Проведенная комплексная оценка физического развития детей 8-17 лет, проживающих на территории ХМАО-Югры, свидетельствует о необходимости разработки региональных нормативов физического развития с учетом этнической принадлежности.

Физическое развитие, ханты, коренные жители, школьники, север, этнические группы, пришлое население

Короткий адрес: https://sciup.org/14117575

IDR: 14117575 | УДК: 572.51-053.5 | DOI: 10.34014/2227-1848-2020-3-121-134

Текст научной статьи Комплексная оценка физического развития детей разной этнической принадлежности, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе

Введение. Развитие детского организма в определенной степени зависит как от заложенной в него генетической программы, так и от факторов внешней среды [1, 2]. Актуальность проблемы адаптации детей к внешним климатогеографическим факторам северных территорий не вызывает сомнения, поскольку детский организм является наиболее чувствительным к любым изменениям окружающей среды в силу незавершившихся процессов роста и развития [3]. Многими авто- рами [4–6] отмечается, что дети – жители Севера по морфофункциональным показателям отличаются от своих сверстников, проживающих в средней полосе России. Кроме того, суровые климатические факторы Севера способны воздействовать на развитие детского организма, нарушая правильную его «траекторию» [7].

Проблеме адаптации человека к экстремальным факторам окружающей среды посвящено большое количество работ [4, 6, 7].

Установлено, что суровые погодно-климатические условия в сочетании с неблагоприятными техногенными воздействиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО-Югры) оказывают непосредственное влияние на морфофункциональное состояние организма человека. Люди, проживающие на Севере с рождения, некоторым образом адаптируются к местным условиям и легче переносят климатические капризы. У коренных малочисленных народов Севера (КМНС) приспособление к экстремальным климатическим условиям происходило несколько столетий, в связи с чем у них выработался ряд особенностей, которые закрепились генетически и передаются по наследству [8, 9]. Однако дети коренных малочисленных народов Севера для получения образования вынуждены из естественных условий существования переезжать в специализированные школы-интернаты, что не может не сказываться на функциональном состоянии организма, в т.ч. и на физическом развитии.

По мнению ряда авторов, для объективной оценки физического развития детей и подростков следует использовать единые международные стандарты, в то же время другие авторы рекомендуют пользоваться региональными и национальными нормативами, поскольку использование общемировых стандартов ведет к ошибочным оценкам [11-13]. О.А. Байтрак и соавт. отмечают, что использование нормативов физического развития у ханты без учета региональных особенностей территории проживания ведет к гипердиагностике нанизма и гиподиагностике ожирения [14].

Изучением морфофункционального состояния детей-ханты занимались О.Л. Нифонтова, Т.В. Потапова, В.А. Прокопьева, Е.С. Корзан [4, 15-17]. В основном все работы посвящены сравнению показателей физического развития детей-ханты и их сверстников - представителей некоренного населения. Однако имеющиеся данные не отражают в целом картину физического развития детей-ханты в течение всего периода школьного обучения, поскольку авторы анализировали отдельные возрастные периоды (например, период 13–18 лет) или исследуемые школьники (7–17 лет) были объединены в большие группы в соответствии с периодами обучения [4, 17]. Важно отметить, что согласно переписи населения 2010 г. одной из больших групп КМНС, наряду с ханты, являются ненцы [18]. Как отмечает Т.И. Алексеева, представители арктического адаптивного типа, к которому относятся все КМНС, имеют ряд схожих морфофункциональных особенностей [8]. Однако работ, посвященных комплексной оценке физического развития детей ханты с учетом возраста и в сравнении с другими КНМС, практически нет.

Цель исследования. Проведение комплексной оценки физического развития детей 8-17 лет, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе, с учетом этнической принадлежности.

Материалы и методы. Исследование физического развития детей проводилось в зимний период года (декабрь-февраль) на базах медицинских кабинетов образовательных учреждений Сургутского района. В исследовании приняли участие 240 детей в возрасте 8-17 лет - представители ханты, которые приезжают на учебный период в школы-интернаты (128 девочек и 113 мальчиков). В группах девочек-ханты 9, 12, 15, 17 лет - по 10 чел., 13 лет -12 чел., 16 лет - 13 чел., 11, 14 лет - по 14 чел., 10 лет - 15 чел., 8 лет - 20 чел. В группах мальчиков-ханты 10, 13, 15, 16 и 17 лет - по 10 чел., 8, 12 лет - по 11 чел., 14 лет - 12 чел., 11 лет -14 чел., 9 лет - 15 чел. Группу сравнения составили 239 детей - потомков пришлого населения 1-го и 2-го поколений (ППН) (126 девочек и 112 мальчиков). В группах девочек-ППН 13, 14, 15, 16 лет - по 10 чел, 17 лет - 11 чел., 12 лет - 13 чел., 10, 11 лет - по 14 чел., 8 лет -16 чел., 9 лет - 18 чел. В группах мальчиков-ППН 8, 12, 15, 16 лет - по 10 чел., 14, 17 лет -по 11 чел., 9, 13 - по 12 чел., 10, 11 лет -по 13 чел.

Средние значения основных антропометрических показателей детей-ханты сравнивали с центильными таблицами этнических ханты, представленных в работе О.А. Байтрак с соавт. [14]. Средние значения основных антропометрических показателей детей-ППН сравнивали с нормативами, разработанными А.А. Тепляковым с соавт. для детей пришлого населения [19]. Для статистических расчетов с учетом возрастной периодизации определяли паспортный возраст ребенка путем сопоставления даты рождения с датой обследования [20]. Обязательным условием включения в исследование явилось добровольное письменное информированное согласие родителей или законных представителей ребенка. В исследование не включались школьники, которые в день обследования имели жалобы, хронические заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, освобождения от учебы, перенесли какие-либо острые заболевания в течение 3 предыдущих месяцев.

Обследование детей проводили в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации с соблюдением всех этических принципов проведения медицинских исследований с участием человека в качестве субъекта. Все измерения проводили в первой половине дня, в условиях температурного комфорта. По общепринятым методикам регистрировали основные антропометрические показатели: длину (ДТ) и массу тела (МТ), окружность грудной клетки (ОГК). Для оценки физического развития детей использовали индекс Вервека–Воронцова, или индекс стении: (Ис)=ДТ/(2МТ+ОГК) (усл. ед.), и индекс Рорера: (ИР)=МТ/ДТ3 (кг/м3) [21, 22].

Полученные данные анализировали с использованием программы Statistica 10.0. Для проверки выборки на нормальность распределения использовали тест Шапиро–Уилка (для выборок до 50 наблюдений). Поскольку все возрастные и половые группы характеризовались нормальным распределением, применяли параметрический метод для независимых выборок - t-критерий Стьюдента. Результаты представляли в виде среднего значения (М) и среднеквадратического отклонения (о). Для сравнения дисперсий двух вариационных рядов применяли метод углового преобразования Фишера (φ). Проверку статистических гипотез проводили при критическом уровне значимости р<0,05.

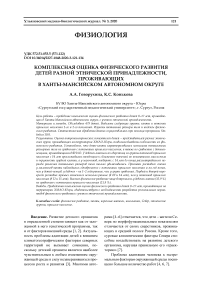

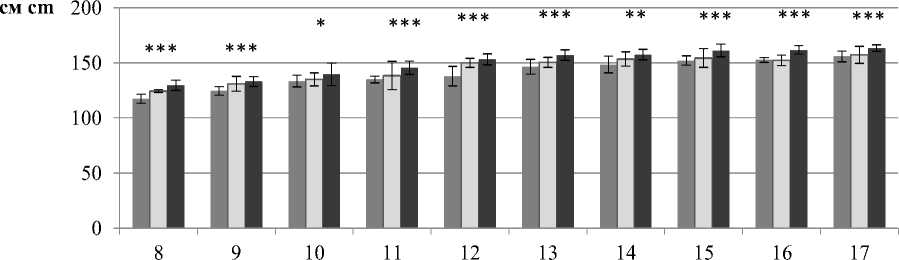

Результаты и обсуждение. Длина тела является основным маркером наследственности и отражает соответствие ростовых процессов возрастным нормам [23]. Средние значения длины тела представлены на рис. 1, 2. Практически во всех возрастно-половых груп- пах детей-ханты величина длины тела попадала в границы 25–75 перцентилей, что соответствует среднему уровню показателя. Исключения составили девочки 8 лет, у которых длина тела находилась в диапазоне значений ниже среднего (10–25 перцентилей). В группе мальчиков 13 и 15 лет длина тела соответствовала уровню выше среднего (75-90 перцентилей).

В период от 8 до 12 лет у мальчиков наблюдалось равномерное увеличение длины тела на 3–7 см/г. В 13 лет прирост длины тела был максимальным и составил 11,96 см/г., после чего темпы прироста были не более 5,5 см. У девочек максимальные приросты длины тела отмечались в 10 (8,97 см/г.) и 13 лет (8,63 см/г.). В остальные возрастные периоды они составляли от 0,5 до 7 см. Максимальные приросты длины тела у обследованных нами детей-ханты отмечались в подростковом периоде, в котором, как известно, происходит усиление функции половых желез, что способствует росту скелета [24]. Период интенсивных приростов длины тела в группе девочек отмечался на 3 года раньше, чем у мальчиков, что обусловлено более ранним вступлением в период полового созревания (рис. 2).

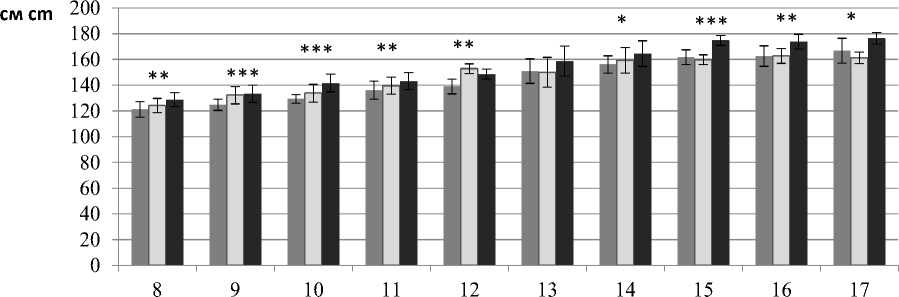

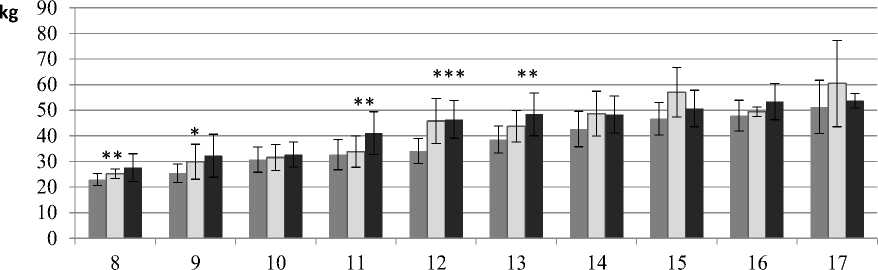

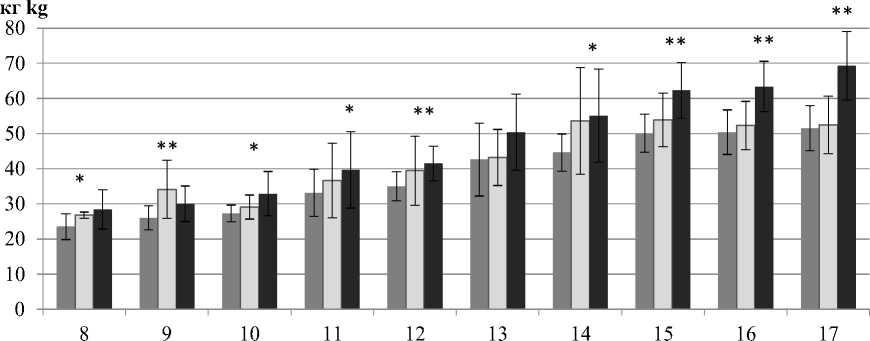

Масса тела является более лабильным показателем и в первую очередь отражает степень развития костно-мышечного аппарата, подкожного жирового слоя и внутренних органов [25]. Данный показатель изменяется под влиянием различных причин как эндогенного, так и экзогенного характера [21]. Средние значения массы тела детей-ханты, представленные на рис. 3 и 4, попадали в границы 25-75 перцентилей, за исключением юношей 17 лет, у которых масса тела соответствовала уровню ниже среднего.

В возрасте от 8 до 17 лет масса тела девочек увеличивалась каждый год равномерно на 1,0-4,5 кг, только лишь в 10 лет годовой прирост составил более 5 кг/г. В группе мальчиков максимальный годовой прирост массы тела отмечался в 13 лет (7,59 кг/г.). В 11 и 15 лет годовые приросты составили 5,89 и 5,58 кг/г. соответственно. В другие возрастные периоды масса тела увеличивалась на 0,3-2,5 кг/г. (рис. 3, 4).

лет years

-

■ Ханты Khanty □ Ненцы Nenets ■ ППН DAP

Рис. 1. Длина тела девочек – представительниц разных этнических групп, проживающих в условиях Севера.

Примечание. Здесь и далее: группа сравнения КМНС (ненцы) представлена по данным Н.В. Ефимовой и И.В. Мыльниковой [27]. На рисунке представлены средние значения и стандартные отклонения среднего. Статистически значимые различия между группами ханты и ППН: * – p˂0,05; ** – p˂0,01; *** – p˂0,001

Fig. 1. Height of girls – representatives of different ethnic groups living in the North.

Note. Henceforward: the comparison group, small indigenous peoples of the North (Nenets), is presented according to N.V. Efimova and I.V. Mylnikova, 2017 [27]. The figure shows mean values and mean standard deviation. Statistically significant differences between the Khanty and DAP groups: * – p˂0.05; ** – p˂0.01; *** – p˂0.001. DAP – descendants of the alien population

лет years

-

■ Ханты Khanty □ Ненцы Nenets ■ ППН DAP

Рис. 2. Длина тела мальчиков – представителей разных этнических групп, проживающих в условиях Севера

Fig. 2. Heiht of boys – representatives of different ethnic groups living in the North

лет years

-

■ Ханты Khanty □ Ненцы Nenets ■ ППН DAP

Рис. 3. Масса тела девочек – представительниц разных этнических групп, проживающих в условиях Севера

Fig. 3. Body weight of girls – representatives of different ethnic groups living in the North

лет years

■ Ханты Khanty □ Ненцы Nenets ■ ППН DAP

Рис. 4. Масса тела мальчиков – представителей разных этнических групп, проживающих в условиях Севера

Fig. 4. Body weight of boys – representatives of different ethnic groups living in the North

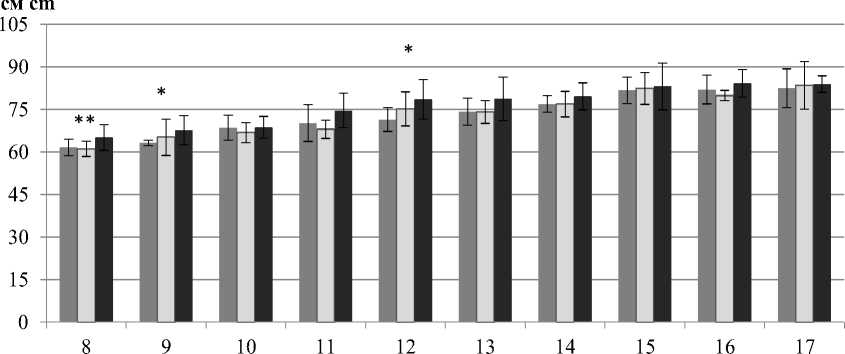

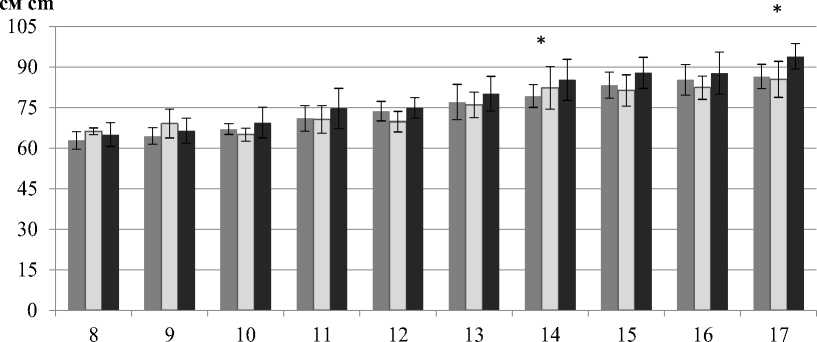

Окружность грудной клетки оказывает значительное влияние на форму тела и характеризует объемные параметры, развитие грудных мышц, а также функциональное состояние органов грудной клетки [26]. Установлено, что у мальчиков 11, 15, 16, 17 лет и девочек 9, 11 лет величины ОГК были выше среднего уровня. У девочек 8, 10, 15 лет величины ОГК попадали в границы значений 90–97 перцен- тилей, что соответствует высокому уровню. В остальных группах значения ОГК лежали в пределах средних значений (рис. 5, 6).

ОГК у девочек с возрастом увеличивалась на 0,5–3,0 см, а в 10 и 15 лет годовые приросты составили 5,40 и 4,84 см/г. соответственно. У мальчиков увеличение ОГК было максимальным в 11 (3,90 см/г.), 13 (3,46 см/г.) и 15 лет (4,08 см/г.).

Во всех возрастно-половых группах детей – потомков пришлого населения значения тотальных размеров тела попадали в границы средних значений (25–75 перцентилей). Максимальные приросты длины тела у девочек были зафиксированы в возрастном периоде с 10 до 12 лет (6,42, 6,01 и 7,69 см/г. соответственно), тогда как в остальные возрастные периоды длина тела изменялась на 0,5–3,5 см/г.

Масса тела и ОГК в этой группе девочек максимально увеличивались в возрасте 11 лет (8,44 кг/г. и 5,91 см/г. соответственно). У мальчиков наибольшие приросты длины и массы тела отмечались в 13 (10,1 см/г. и 8,90 кг/г.) и 15 лет (10,28 см/г. и 7,22 кг/г.), а ОГК – в 11 (5,15 см/г.), 13 (5,27 см/г.), 14 (5,10 см/г.) и 17 лет (6,11 см/г.).

■ Ханты Khanty □ Ненцы Nenets ■ ППН DAP

лет years

Рис. 5. Окружность грудной клетки девочек – представительниц разных этнических групп, проживающих в условиях Севера

Fig. 5. Chest circumference of girls – representatives of different ethnic groups living in the North

■ Ханты Khanty □ Ненцы Nenets ■ ППН DAP

лет years

Рис. 6. Окружность грудной клетки мальчиков – представителей разных этнических групп, проживающих в условиях Севера

Fig. 6. Chest circumference of boys – representatives of different ethnic groups living in the North

Установлено, что обследованные дети-ханты имели более низкие значения тотальных размеров тела по сравнению с детьми -потомками пришлого населения, что согласуется с результатами исследований других авторов [4, 14-17].

Статистически значимые различия между девочками-ханты и их сверстницами из группы потомков пришлого населения по длине тела сохранялись во всех возрастных группах. Максимальная разница значений длины тела зафиксирована в 12 лет (15,31 см), что связано с наиболее интенсивными и продолжительными приростами данного показателя у девочек из группы потомков пришлого населения в этот возрастной период (рис. 1). По показателю массы тела статистически значимые различия в группах девочек устанавливались до 13-летнего возраста, далее эти показатели статистически значимо не различались (рис. 3).

У мальчиков-ханты и потомков пришлого населения значимые различия по длине и массе тела наблюдались во всех обследованных группах (за исключением 13-летнего возраста). Максимальная разница по показателю длины тела установлена в период второго максимального скачка у потомков пришлого населения, а именно в 15 лет (13,22 см) (рис. 2). Максимальная разница по показателю массы тела, которая составила 17,81 кг, зафиксирована в 17 лет. Это является результатом того, что активный прирост массы тела у мальчиков-ханты наблюдался только до 15-летнего возраста, а у потомков пришлого населения интенсивное прибавление массы тела прослеживалось вплоть до 17 лет (рис. 4).

Окружность грудной клетки у детей-ханты хоть и была ниже, чем у потомков пришлого населения, однако статистически значимые различия выявлены только у девочек 8, 9 и 12 лет и у мальчиков 14 и 17 лет. Хотелось бы отметить, что у девочек различия по показателю ОГК устанавливались в возрасте с 8 до 14 лет, а с 14 лет становились менее значимыми и к 17 годам имели минимальные значения. В группах мальчиков наблюдалась обратная картина: различия значений ОГК устанавливались с 14-летнего возраста, к 17 годам достигая максимума (рис. 5, 6).

Таким образом, дети-ханты характеризовались меньшими тотальными размерами тела по сравнению с потомками пришлого населения. У девочек-ханты и их сверстниц из группы потомков пришлого населения с 14 лет прослеживалась тенденция к сближению значений по показателям массы тела и ОГК, а у мальчиков, наоборот: с 14 лет до конца рассматриваемого периода различия тотальных размеров тела только увеличивались.

Нами был проведен сравнительный анализ показателей физического развития детей -представителей разных этнических групп, относящихся к КМНС. По сравнению со средними значениями тотальных размеров тела у детей-ненцев, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе (по данным Н.В. Ефимовой и И.В. Мыльниковой), дети-ханты практически во всех возрастных группах характеризовались меньшими значениями длины тела, особенно в группах девочек в период до 14 лет и в группах мальчиков до 12 лет (рис. 1, 2). Масса тела у детей-ханты была ниже, чем у ненцев на протяжении от 8 до 17 лет (рис. 3, 4). Наибольшие различия длины (12 см у девочек и 13,8 см у мальчиков) и массы тела (10,1–11,7 кг у девочек и 8,1–9,1 кг у мальчиков) были выявлены в периоды максимальных приростов этих показателей у детей-ненцев. При сравнении величины ОГК у детей КМНС определенной закономерности установить не удалось. Значения ОГК в сравниваемых группах отличались у девочек на 0-4 см, у мальчиков на 0-5 см, при этом наибольшие значения в одних возрастных группах были установлены у детей-ханты, в других - у детей-ненцев (рис. 5, 6).

О.Л. Нифонтова в своих исследованиях отмечает, что у мальчиков-ханты пубертатный скачок наступает гораздо позже, чем у пришлого населения и детей других климатических зон, но продолжительность этого скачка значительно больше [4]. В наших исследованиях установлено, что периоды максимальных приростов длины и массы тела у мальчиков-ханты совпадали с первыми наибольшими приростами этих показателей у потомков пришлого населения, но отличались по сроку от детей-ненцев [27]. Так, длина тела у мальчиков-ханты по сравнению с мальчиками-нен- цами максимально увеличивалась на год позже, а масса тела - на год раньше (рис. 2, 4). У девочек-ханты наибольшие приросты длины и массы тела отмечались на 1-2 года раньше, чем у девочек из группы потомков пришлого населения и девочек-ненцев (по данным Н.В. Ефимовой и И.В. Мыльниковой), при этом прирост массы тела был в 1,5-2,0 раза ниже, чем у групп сравнения (рис. 1, 3).

Сравнительный анализ половых различий установил, что первый перекрест длины тела, являющийся проявлением полового диморфизма, у детей-ханты отмечался в 10 лет. В данном возрасте девочки имели статистически значимо более высокие значения длины тела по сравнению с мальчиками (p=0,049). С 11 до 14 лет длина тела в обеих группах имела близкие значения, а с 14 лет мальчики были статистически значимо выше девочек. У потомков пришлого населения первый и второй ростовой перекрест был зафиксирован несколько позже, чем у детей-ханты, - в 12 и 15 лет соответственно. Н.В. Ефимова и И.В. Мыльникова у детей-ненцев установили только один ростовой перекрест в 14 лет, когда мальчики по показателю длины тела стали опережать девочек [27].

Масса тела и ОГК у мальчиков-ханты 8-17 лет были несколько больше, чем у девочек, за исключением 10-летнего возраста. Половые различия по показателям массы тела и ОГК оставались практически на одном уровне (0,56 кг в 8 лет и 0,21 кг в 17 лет), а по показателю ОГК увеличивались (с 1,3 до 4,1 см). У потомков пришлого населения значения массы тела и ОГК до 15 лет не имели статистически значимых различий, а с 15 лет были статистически значимо выше у мальчиков, чем у девочек (p<0,001). Половые различия по показателю массы тела в период от 8 до 17 лет увеличивались с 0,82 до 15,6 кг. Аналогичная картина просматривалась и по показателю ОГК: разница между мальчиками и девочками увеличивалась с 0,06 см в 8 лет до 9,92 см в 17 лет.

Таким образом, у детей-ханты первый и второй перекресты длины тела зафиксированы на 1-2 года раньше, чем в группах де- тей - потомков пришлого населения, что может являться проявлением более раннего начала периода полового созревания. Различия по показателям массы тела и ОГК между девочками и мальчиками в группах потомков пришлого населения постепенно нарастали, достигая максимума к 17 годам, в то время как у детей-ханты они оставались практически на одном уровне на всем рассматриваемом промежутке времени.

Направленность ростовых процессов мы изучали по показателю индекса Вервека–Во-ронцова (индекса стении), достоинством которого является малая зависимость от возраста [21]. Результаты анализа индекса стении представлены в табл. 1. Установлено, что индекс стении в период от 8 до 17 лет имел тенденцию к уменьшению своих значений во всех обследованных нами группах, что может говорить об увеличении темпа поперечных ростовых процессов с возрастом. В обеих группах девочек средние значения индекса стении свидетельствовали о мезоморфном типе конституции. Аналогичная картина прослеживалась и в группе мальчиков-ханты, а у мальчиков -потомков пришлого населения индекс стении с 15-летнего возраста попадал в границы значений «умеренная брахиморфия», которая характеризуется преобладанием поперечного роста над продольным.

Персональная оценка значений индекса стении установила, что преобладающим типом телосложения во всех изучаемых группах был мезоморфный, что согласуется с результатами исследования О.Л. Нифонтовой [4]. Брахиморфный тип телосложения чаще встречался у потомков пришлого населения (у 19,8 % девочек и 28,8 % мальчиков), чем у детей-ханты (у 15,6 % девочек и 8,8 % мальчиков). При этом в группах мальчиков установлены статистически значимые различия (p<0,01). Стоит отметить, что выраженная брахиморфия, свидетельствующая о низкорослости, встречалась у 5 % девочек из группы потомков пришлого населения, что статистически значимо выше (p<0,05), чем у девочек-ханты (менее 1 %). Долихоморфный тип телосложения в изучаемых группах не выявлен.

Таблица 1

Table 1

Индекс Вервека–Воронцова (индекс стении) у детей – представителей разных этнических групп, проживающих в условиях ХМАО-Югры, усл. ед.

Verevka-Vorontsova index (sthenia index) in children – representatives of different ethnic groups living in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Ugra, standard unit

|

Возраст, лет Age |

Группа Group |

Девочки Girls |

Мальчики Boys |

||

|

M±m |

p |

M±m |

p |

||

|

8 |

Ханты Khanty |

1,10±0,01 |

0,875 |

1,11±0,02 |

0,267 |

|

ППН DAP |

1,09±0,03 |

1,07±0,03 |

|||

|

9 |

Ханты Khanty |

1,10±0,02 |

0,116 |

1,08±0,02 |

0,599 |

|

ППН DAP |

1,02±0,03 |

1,06±0,02 |

|||

|

10 |

Ханты Khanty |

1,04±0,02 |

0,846 |

1,06±0,01 |

0,684 |

|

ППН DAP |

1,04±0,01 |

1,05±0,03 |

|||

|

11 |

Ханты Khanty |

1,01±0,03 |

0,091 |

1,00±0,02 |

0,269 |

|

ППН DAP |

0,94±0,03 |

0,96±0,04 |

|||

|

12 |

Ханты Khanty |

1,00±0,03 |

0,036 |

0,97±0,02 |

0,315 |

|

ППН DAP |

0,91±0,03 |

0,95±0,02 |

|||

|

13 |

Ханты Khanty |

0,98±0,02 |

0,151 |

0,94±0,03 |

0,180 |

|

ППН DAP |

0,91±0,04 |

0,89±0,02 |

|||

|

14 |

Ханты Khanty |

0,92±0,02 |

0,543 |

0,93±0,02 |

0,039 |

|

ППН DAP |

0,90±0,03 |

0,86±0,03 |

|||

|

15 |

Ханты Khanty |

0,88±0,02 |

0,726 |

0,88±0,02 |

0,118 |

|

ППН DAP |

0,86±0,04 |

0,83±0,03 |

|||

|

16 |

Ханты Khanty |

0,87±0,02 |

0,733 |

0,88±0,02 |

0,038 |

|

ППН DAP |

0,85±0,03 |

0,81±0,02 |

|||

|

17 |

Ханты Khanty |

0,86±0,03 |

0,988 |

0,88±0,02 |

0,003 |

|

ППН DAP |

0,86±0,01 |

0,76±0,03 |

|||

Примечание. Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия.

Note. Statistically significant differences are given in bold. DAP – descendants of the alien population.

Значения индекса Рорера подтвердили преобладание гармоничного физического развития во всех обследованных группах. Высокое физическое развитие среди девочек-ханты встречалось статистически значимо чаще (p˂0,01), чем у девочек из групп потомков пришлого населения. В группах мальчиков высокий уровень физического развития встречался практически с одинаковой частотой. Доля встречаемости низкого уровня физического развития в группе ханты не превышала 8 %, в группе потомков пришлого населения она была немного выше – 12,1 % (табл. 2).

Таблица 2

Table 2

Уровень физического развития детей – представителей разных этнических групп, проживающих в условиях ХМАО-Югры, по индексу Рорера, %

Physical fitness level in children – representatives of different ethnic groups living in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra according to ponderal index, %

|

Пол Sex |

Группа Group |

Уровень физического развития Physical fitness level |

||

|

Высокое High |

Среднее Average |

Низкое Low |

||

|

Девочки |

Ханты Khanty |

35,9 |

56,3 |

7,8 |

|

Girls |

ППН DAP |

21,8** |

66,1 |

12,1 |

|

Мальчики |

Ханты Khanty |

16,8 |

78,8 |

4,4 |

|

Boys |

ППН DAP |

19,8 |

71,2 |

9,0 |

Примечание. Статистически значимые различия между группами ханты и ППН: ** – p˂0,01.

Note. Statistically significant differences between the Khanty and DAP groups: ** – p˂0.01. DAP – descendants of the alien population.

Процент встречаемости детей с высоким физическим развитием от младшего (8–10 лет) к старшему школьному возрасту (15–17 лет) постепенно снижался. Так, если в группах ханты высокое физическое развитие имели 45,7 % девочек и 26,3 % мальчиков младшего возраста, то к старшему школьному возрасту эти доли составили 39,4 и 0 % соответственно. У групп потомков пришлого населения доля детей с высоким физическим развитием снизилась с 20,0 до 12,5 % у мальчиков и с 25,0 до 10,3 % у девочек (p˂0,05).

Заключение. Таким образом, проведенная нами комплексная оценка физического развития детей коренной малочисленной народности Севера – ханты, проживающих в условиях ХМАО-Югры, выявила некоторые различия с потомками пришлого населения. Дети-ханты имели более низкие значения тотальных размеров тела по сравнению с детьми – потомками пришлого населения и детьми-ненцами, проживающими в ЯНАО (по данным Н.В. Ефимовой и И.В. Мыльниковой). У мальчиков-ханты признаки ростового скачка наблюдались одновременно с потомками пришлого населения и на год позже, чем у детей-ненцев, у девочек – на 1–2 года раньше, чем у групп сравнения. Первый и второй перекрест ростовых прямых отмечался несколько раньше (в 10 и 14 лет), чем у потомков пришлого населения (в 12 и 15 лет). Высокое физическое развитие чаще встречалось у девочек ханты (35,9 %) по сравнению с потомками пришлого населения (21,9 %). Однако с возрастом доля этих детей как среди ханты, так и среди потомков пришлого населения постепенно снижалась.

Выявленные различия в изучаемых группах могут служить предположением о наличии этнических особенностей, что требует дальнейшего исследования физического развития детей ХМАО-Югры разных этнических принадлежностей. Предполагается, что для объективной оценки физического развития необходимо учитывать не только региональные особенности, но и этническую принадлежность ребенка. Следовательно, необходима разработка нормативов физического развития для представителей коренных малочисленных народов Севера – ханты.

Список литературы Комплексная оценка физического развития детей разной этнической принадлежности, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе

- Kovgaard M., Nielsen N.O., Sorensen T.L., Bjerregaard P., Olsen B., Júlíusson P.B., Roelants M., Christesen H. T. Growth of children in Greenland exceeds the World Health Organization growth charts. Acta Peadiatr. 2018; 107 (11): 1953-1965.

- Beunen G.P., Rogol A.D., Malina R.M. Indicators of Biological Maturation and Secular Changes in Biological Maturation. Food Nutr. Bull. 2006; 27 (4): 244-256.

- Койносов А.П. Адаптация детей к занятиям спортом на Севере. Шадринск: Шадринский дом печати; 2008. 177.

- Нифонтова О.Л. Системный анализ параметров сердечно-сосудистой системы учащихся Югры: дис.. д-ра биол. наук. Сургут; 2009. 363.

- Литовченко О.Г. Особенности морфофункционального и психофизиологического развития уроженцев Среднего Приобья в возрасте 7-20 лет: дис.. д-ра биол. наук. Сургут; 2009. 285.

- Ткачук М.Г., Вадюхина С.В. Особенности физического развития детей, проживающих в условиях Крайнего Севера. Ученые записки СПбГМУ им. И.П. Павлова. 2011; 18 (2): 145-146.

- Гребнева Н.Н., Сазанова Т.В. Исследование процессов роста и развития детского организма на критических этапах онтогенеза. Проблемы современного педагогического образования. 2018; 59 (3): 234-238.

- Алексеева Т.И. Единство и разнообразие человечества: хрестоматия. М.: Московский государственный психолого-педагогический университет; 2004. 185.

- Башкатова Ю.В., Карпин В.А. Общая характеристика функциональных систем организма человека в условиях Ханты-Мансийского округа - Югры. Экология человека. 2014; 5: 9-16.

- Вайнилович Е.Г., Данилова Л.И., Сретенская Ж.Л., Запольский С.А. Сравнение разных реферативных таблиц и пороговых значений индекса массы тела для оценки распространенности избыточной массы тела, ожирения и дефицита массы тела у школьников. Проблемы эндокринологии. 2010; 6: 9-13.

- Reilly J.J. Assessment of childhood obesity: national reference data or international approach? Obesity Research. 2002; 10 (8): 838-840.

- Hermanussen M., Assmann C., Godina E. WHO versus Regional Growth Standards. International Scientific Conference Growth Charts: Local versus International? Counted versus calculated. Vilnius; 2009. 18.

- Кульба С.Н., Войнов В.Б., Пожарская Е.Н., Глумов А.Г., Гапоненко М.В., Соколова Е.Е., Лобанова И.Ю. Особенности индекса массы тела у школьников Ростовской области. Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences. 2014; 4: 62-69.

- Байтрак О.А., Мещеряков В.В., Тепляков А.А. Сравнительная оценка показателей физического развития у детей этнических хантов Среднего Приобья. Фундаментальные и прикладные проблемы здоровьесбережения человека на Севере: сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции. 20-21 октября 2018. Сургут; 2018: 210-217.

- Потапова Т.В. Морфофункциональные показатели и физическая работоспособность детей 8-11 лет ханты, коми и русских Тюменской области: дис.. канд. биол. наук. Тюмень; 2001. 167.

- Прокопьева В.А. Морфофункциональная характеристика мальчиков 8-11 лет севера Тюменской области и г. Тюмень: дис.. канд. мед. наук. Тюмень; 2004. 143.

- Корзан Е.С. Эколого-физиологическая характеристика школьников коренного населения - русских и ханты 13-18 лет, проживающих в бассейне р. Конды: дис.. канд. биол. наук. Челябинск; 2014. 156.

- Всероссийская перепись населения 2010 года. URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/pere-pis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 18.04.2020).

- Тепляков А.А., Шамилина А.И., Якушина О.А., Мещеряков В.В., Гирш Я.В. Региональные нормативы физического развития детей пришлого населения Среднего Приобья и их сравнительный анализ. Медицина и образование в Сибири. 2015; 3. URL: http://ngmu.ru/cozo/mos/arti-cle/text_full.php?id=1821 (дата обращения: 18.04.2020).

- Борисова Т.С., Лабодаева Ж.П. Гигиеническая оценка состояния здоровья детей и подростков. Минск: БГМУ; 2017. 50.

- Воронцов И.М., Мазурин А.В. Пропедевтика детских болезней. СПб.: ООО "Издательство Фолиант"; 2009. 1008.

- Нагаева Т.А., Бисарева Н.И., Пономарева Д.А. Физическое развитие детей и подростков: учебное пособие. Томск; 2011. 101.

- Литовченко О.Г., Винокурова И.В., Собакарь В.Н., Мирзоева Н.В., Арент Е.А. Особенности физического развития учащихся Среднего Приобья. Северный регион: наука, образование, культура. 2012; 1-2: 33-41.

- Черник В.Ф., Сытый В.П., Амвросьева С.П. Возрастная физиология: пособие. Минск; 2013. 326.

- Баранов А.А., Кучма В.Р., Скоблина Н.А. Физическое развитие детей и подростков на рубеже тысячелетий. М.: Научный центр здоровья детей РАМН; 2008. 216.

- Петров В.А. Методы определения и оценки состояния здоровья и физического развития детей и подростков. Владивосток: Медицина ДВ; 2014. 168.

- Ефимова Н.В., Мыльникова И.В. Характеристика физического развития детей Ямало-Ненецкого автономного округа. Экология человека. 2017; 4: 20-25.