Комплексная оценка функционального состояния печени в остром периоде инфекционного мононуклеоза у детей

Автор: Крамарь Л.В., Карпухина О.А., Арова А.А.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 1 (29), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье содержатся результаты собственных наблюдений за 82 больными в остром периоде инфекционного мононуклеоза. Выделены особенности течения данного заболевания в зависимости от возраста. Особое внимание уделяется проблеме раннего выявления клинических и лабораторных признаков поражения печени.

Инфекционный мононуклеоз, эпштейн-барр вирусная инфекция, гепатит, дети

Короткий адрес: https://sciup.org/142148876

IDR: 142148876 | УДК: 616.988.55-053.2

Текст научной статьи Комплексная оценка функционального состояния печени в остром периоде инфекционного мононуклеоза у детей

Инфекционный мононуклеоз (ИМ) — широко распространенное заболевание, обусловленное вирусом Эпштейн-Барр (ВЭБ), для которого характерна системность поражения с вовлечением в патологический процесс лимфоидной, ретикулярной ткани, костного мозга, сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервных систем, печени, селезенки и других органов [2].

Вирус Эпштейн-Барр относится к герпесвирусу 4-го типа. Его носителями является 95—100 % взрослого населения планеты. В развивающихся странах и социально неблагополучных семьях большинство детей инфицируется до 2 лет. В развитых странах первая встреча с ВЭБ может произойти в школьном и даже юношеском возрасте.

После первичного инфицирования, протекающего в бессимптомной, субклинической или манифестной формах, вирус, как правило, пожизненно персистирует в эпителиальных клетках дыхательных путей, пищеварительного тракта и В-лимфоцитах крови [4].

В педиатрической практике наиболее распространенной формой Эпштейн-Барр вирусной инфекции продолжает оставаться манифестная, протекающая в виде острого мононуклеоза. Основными симптомами данного заболевания у детей являются: пролонгированная лихорадка, выраженная интоксикация, увеличение периферических лимфатических узлов, особенно шейной группы, поражение рото- и носоглотки, с развитием острого тонзиллита и аде-ноидита, гепато- и спленомегалия, астено-вегетатив-ный синдром, количественные и качественные изменения показателей периферической крови [1].

При ИМ, обусловленном Эпштейн-Барр вирусом, вовлечение в патологический процесс печени и селезенки достигает 90 %, сердца — 15 %. При патомор-фологическом исследовании лимфоидно-ретикулярной ткани больных определяется ее множественная гнездная инфильтрация бласттрансформированными элементами и атипичными мононуклеарами [3]. Это проявляется возникновением целого ряда функциональных изменений в этих органах, с развитием мононуклеоз-ного гепатита и кардиомиопатии. Синдрому гепатита при ИМ посвящено значительное количество работ, однако до настоящего времени полное понимание регистрируемых биохимических и морфологический сдвигов в этом органе отсутствует. Известно, что состояние печени при этой патологии манифестируется уникальными энзимологическими сдвигами с обязательным превалированием «холестатической» пары (щелочная фосфатаза и гамма-глутамилтрансфераза) над «цитолитической» (АСТ + АЛТ), что не соответствует представлениям о банальном цитолизе и не находит клинико-функционального подтверждения.

В связи с этим представляет несомненный интерес прицельное исследование гепатобилиарной системы у больных инфекционным мононуклеозом детей с целью ранней диагностики осложнений и коррекции проводимой терапии.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Комплексная оценка функционального состояния печени у детей в остром периоде инфекционного мононуклеоза по результатам клинических и лабораторно-инструментальных методов исследования.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Под нашим наблюдением находилось 82 ребенка в возрасте от 1 года до 15 лет, проходивших стационарное лечение в Волгоградской областной детской клинической инфекционной больнице № 1 с диагнозом инфекционный мононуклеоз. Всем больным проводилось полное клиническое и лабораторно-инструментальное обследование, включая общие анализы крови и мочи, биохимические тесты (АЛТ, АСТ, коэффициент де Ритиса, тимоловые пробы), ультразвуковое исследование (УЗИ). Верификацию возбудителя осуществляли с помощью серологических [иммуноферментный анализ (ИФА) крови на выявление специфических антител IgM и IgG) и молекулярно-генетических [полимеразная цепная реакция (ПЦР)] методов исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

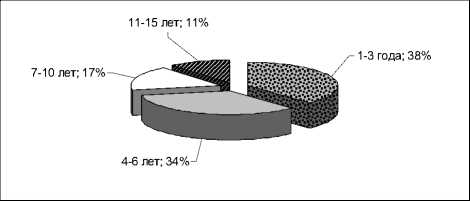

Для изучения особенностей протекания ИМ в зависимости от возраста, все больные были распределены на группы: от 1 года до 3 лет, от 4 до 6, от 7 до 10 и от 11 до 15 лет (рис. 1).

Рис. 1. Возрастная структура больных инфекционным мононуклеозом, %

Оценка полученных данных показала, что наиболее часто заболевание регистрировалось в млад- шей возрастной группе — от 1 года до 3 лет (38 %), дети дошкольного возраста составляли 34 %. Значительно реже ИМ выявляли в популяции школьников — 17 и 11 % от 7 до 10 и 11—15 лет соответственно.

Анализируя принадлежность детей к определенному полу, выявили, что мальчики, по сравнению с девочками, болели ИМ вдвое чаще (61 и 39 % зарегистрированных случаев).

Клиника ИМ была весьма разнообразной. Частота встречаемости отдельных симптомов в различные возрастные периоды представлена в табл. 1.

При анализе ее данных видно, что самым частым проявлением ИМ была лихорадка. Однако у детей дошкольного возраста она возникала остро, быстро достигала фебрильных цифр, сохранялась в течение (7,3 ± 0,7) дней. Тогда как у школьников заболевание чаще развивалось подостро, а выраженность и продолжительность температурной реакции были умеренными [37—38 °С, средняя длительность (3,4 ± 0,4) дня]. Симптомы интоксикации, такие как слабость, вялость, сонливость, снижение аппетита, в младшей возрастной группе, по сравнению со старшей, регистрировались вдвое реже (33,9 и 65,5 % соответственно).

ТАБЛИЦА 1

Частота встречаемости отдельных симптомов инфекционного мононуклеоза в зависимости от возраста больных, %

|

Симптом |

Встречаемость |

|||

|

1—3 года ( N = 27) |

4—6 лет ( N = 32) |

7—10 лет ( N = 14) |

11—15 лет ( N = 9) |

|

|

Интоксикация |

14,8 |

53,1 |

64,3 |

66,7 |

|

Лихорадка |

96,3 |

96,8 |

100 |

88,9 |

|

Тонзиллит |

77,8 |

96,8 |

100 |

100 |

|

Заложенность носа |

63,0 |

90,6 |

85,7 |

77,8 |

|

Лимфаденопатия |

55,6 |

78,1 |

85,7 |

88,9 |

|

Гепатомегалия |

74,0 |

87,5 |

71,4 |

66,7 |

|

Спленомегалия |

29,6 |

34,3 |

21,4 |

22,2 |

|

Желтуха |

3,7 |

0 |

0 |

11,1 |

|

Сыпь |

37,0 |

25,0 |

7,14 |

33,3 |

Клиника поражения лимфоидной ткани была более характерна для детей старше 6 лет. У них чаще выявляли аденоидит, шейный лимфаденит, тонзиллит, при этом у школьников от 7 до 15 лет в 100 % наблюдений диагносцировали активацию бактериальной флоры ротоглотки в виде лакунарной или пленчатой ангины. Высыпания на коже отмечались у 25,6 % детей в остром периоде мононуклеоза, при этом в 100 % случаев их появление было связано с введеним антибактериальных препаратов пенициллинового ряда. Симптомы гепато- и спленомегалии наиболее часто регистрировали в возрастной группе от 4 до 6 лет.

Несмотря на наличие типичной симптоматики, госпитализация в стационар в большинстве случаев происходила на 5—8-е сутки от начала развития заболевания. При поступлении ИМ диагностировался на основании клинических данных и специфических изменений в крови, основными из которых были лейкоцитоз (от 10,5 до 26 x 109 в 1 мкл), лимфоцитоз (до 65—80 %), нейтропения. Атипичные мононуклеары — гематологический маркер инфекции — наблюдали у 87 % больных. Их количество колебалось в широких пределах (от 3 до 68 %), составляя в среднем (14,4 ± 6,5) %. У 42,2 % наблюдаемых выявляли тромбоцитопению, у 24,5 % — гипохромную анемию.

У 34 человек (41,5 %) отмечали ускоренную скорость оседания эритроцитов (СОЭ), из них у 17 (52 %) ее значение превышало 25 мм/ч, составляя в среднем (18 ± 5,5) мм/ч. Это свидетельствовало о грубом повреждении форменных элементов крови и подтверждалось выраженной спленомегалией и появлением билирубина в моче. Образующиеся продукты разрушения гемоглобина еще больше увеличивали функциональную нагрузку на печень, связанную с детоксикацией, что у 14,8 % детей проявлялось в виде неконъюгиро-ванной гипербилирубинемии.

Эпштейн-Барр вирусная этиология мононуклеоза методом ПЦР или ИФА была подтверждена у 85 % заболевших. Обращала на себя внимание высокая частота встречаемости микст-ин-фекции, обусловленной ВЭБ и цитомегаловирусом одновременно (11 %). В 15 % возбудителя мононуклеоза определить не удалось (ИМ неуточ-ненный).

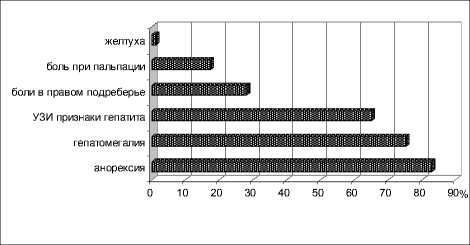

Диагноз острого гепатита ставился на основании клинических и лабораторных данных. Основными проявлениями вовлечения в патологический процесс печеночной ткани были гепатомегалия (75,2 %), снижение или отсутствие аппетита (82,9 %), боли в правом подреберье (28 %), субиктеричность склер или желтушность кожных покровов (1,2 %), структурные изменения при УЗИ (65 %) (рис. 2).

Было установлено, что в большинстве случаев (62,2 %) край печени выступал из-под реберной дуги на 1,5—2 см, в 12,2 % случаев — на 3—4 см и в 1,2 % — более чем на 4 см.

Лабораторно диагноз гепатита подтверждали повышением уровня печеночных ферментов, изменением коэффициента де Ритиса и тимоловой пробы. В табл. 2 приводятся основные биохимические показатели крови у участников исследования.

ТАБЛИЦА 2

Биохимические показатели крови детей, больных инфекционным мононуклеозом

|

Показатель |

Размах значений показателей (Ед, Ед/л) |

Среднее значение ( М ± m ) (Ед, Ед/л) |

Количество пациентов с измененными показателями |

|

|

абс. |

% |

|||

|

АСТ |

37,63—313,5 |

86,08 ± 0,30 |

32 |

76,8 |

|

АЛТ |

41,1—430,4 |

146,1 ± 0,7 |

22 |

52,4 |

|

Тимоловая проба |

7—19 |

9,06 ± 0,50 |

24 |

58,5 |

У здоровых лиц контрольной группы активность аминотрансаминаз была низкой и колебалась в пределах 5—40 Ед/л. Увеличение АСТ наблюдалось у 63 (76,8 %) из 82 больных, причем ее нарастание более чем в 2 раза было зарегистрировано у 49,3 % детей, в 3 раза — у 6,1 %, в 4 раза и более — у 17,2 % обследованных. Повышение уровня активности АЛТ выявлялось реже и было зафиксировано только у 43 детей (52,4 %), из них у 20 (24,4 %) уровень аланинаминотрансферазы повышался более чем в 2 раза, у 5 человек (6,1 %) — в три раза и у 17 (20,7 %) — более чем в 4 раза.

Анализ полученных данных показал, что нарастание тимоловой пробы отмечалось у 58,5 % обследованных. Это свидетельствовало о выраженных диспротеинемических процессах, происходящих в гепатоцитах, которые вероятно были связаны с появлением в крови дополнительных белковых фракций.

Данные по величине коэффициента де Ритиса у наблюдаемых больных представлены в табл. 3.

Рис. 2. Частота встречаемости симптомов поражения печени при ИМ, %

ТАБЛИЦА 3

Значения коэффициента де Ритиса у больных инфекционным мононуклеозом

|

Коэффициент де Ритиса (АСТ/АЛТ) |

Частота встречаемости |

|

|

абс. |

% |

|

|

Норма 1,33 ± 0,42 ЕД |

37 |

45 |

|

Больше 2 ЕД |

14 |

17 |

|

Меньше 1 ЕД |

31 |

38 |

Анализ полученных данных показал значительный разброс показателей коэффициента от 0,3 до 3,05. Поскольку ACT и АЛТ в наиболь-

шем количестве содержатся в клетках печени, сердца и, в меньшей степени, скелетных мышц, определение их уровня используют для диагностики болезней этих органов. В кардиомиоцитах содержание ACT значительно превышает АЛТ, а в гепатоцитах имеет место обратное соотношение, поэтому одновременное измерение активности обоих ферментов особенно информативно. При повреждении миокарда концентрация ACT в крови увеличивается в 8—10 раз, а АЛТ — в 1,5—2 раза.

Таким образом, полученные данные свидетельствовали не только о признаках поражения печени, но и о вовлечении в патологический процесс при ИМ сердечной мышцы, что было обнаружено у 13,3 % больных. Клинически это проявлялось появлением боли в области сердца, учащением или урежением пульса, систолическим шумом на верхушке больных. На электрокардиограмме у всех этих детей выявлялись неспецифические изменения в виде синусовой тахикардии, отклонения электрической оси сердца влево, нерезких нарушений внутрижелудочковой проводимости.

При тщательном изучении коэффициента де Ритиса стало возможным выделение биохимически двух типов цитолиза — «сердечного» с преобладанием АСТ и значением коэффициента де Ритиса больше 2 ЕД и «печеночного» с наибольшим увеличением АЛТ и снижением коэффициента де Ритиса ниже 1 ЕД.

Таким образом, многие исследователи, занимающиеся проблемой ИМ в педиатрии, считают гепатомегалию и повышение активности печеночно-клеточных ферментов в сыворотке крови обязательным компонентом клинической картины данного заболевания, а к осложнениям относят только желтушные формы гепатита. Однако, по нашим наблюдениям, степень гепато- и спленомегалии, а также уровень повышения печеночных аминотрансфераз во многом определяют тяжесть течения инфекционного мононуклеоза у детей. Анализ био- химических показателей выявил неполное соответствие лабораторных и клинических показателей (компенсированный вариант цитолиза), однако значительная вариативность биохимических изменений в общем соответствует клиническому, иммунологическому и гуморально-клеточному полиморфизму ИМ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, что:

-

1. Инфекционный мононуклеоз Эпштейн-Барр вирусной этиологии у детей в большинстве случаев протекает с вовлечением в патологический процесс паренхимы печени, что чаще всего сопровождается умеренным увеличением органа и возникновением биохимических сдвигов в крови.

-

2. Гепато- и спленомегалия наиболее часто развиваются у детей в преддошкольном возрасте (4—6 лет).

-

3. В остром периоде инфекционного мононуклеоза происходит сочетанное цитолитическое поражение и печени и миокарда, о чем свидетельствует значительное повышение активности печеночных аминотрансаминаз и вариабельность коэффициента де Ритиса.