Комплексная оценка геологической неоднородности пластовых систем при решении задачи регулирования процесса выработки запасов нефти

Автор: Котенв Ю.А., Султанов Ш.Х., Чибисов А.В., Чиликин В.М.

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Системные решения технологических проблем

Статья в выпуске: 5 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. На сегодняшний день детальное изучение геологического строения месторождений нефти и газа имеет огромное значение. Изучение и формализация геологического строения видится возможным с помощью анализа геологической неоднородности. Геологическая неоднородность оказывает значимое влияние на степень вовлечения объема залежи в процессе дренирования, определяет доминирующие направления фильтрационных потоков и характер вытеснения нефти в процессе заводнения пласта. Методы и материалы. В работе представлены статистические показатели основных характеристик пласта пористости, проницаемости, расчленённости, песчанистости, а также комплексные показатели макрои микронеоднородности по распределению проницаемости. Приведенные характеристики позволяют оценить изменчивость коллектора как по площади, так и по разрезу, т.е. в объеме нефтегазоносного пласта.

Геологическая неоднородность, пласт юв1, обводненность, статистический анализ, афроносодержащие буровые растворы

Короткий адрес: https://sciup.org/142243184

IDR: 142243184 | УДК: 622.276 | DOI: 10.15828/2075-8545-2024-16-5-473-484

Текст научной статьи Комплексная оценка геологической неоднородности пластовых систем при решении задачи регулирования процесса выработки запасов нефти

Котенёв Ю.А., Султанов Ш.Х., Чибисов А.В., Чиликин В.М. Комплексная оценка геологической неоднородности пластовых систем при решении задачи регулирования процесса выработки запасов нефти // Нанотехнологии в строительстве. 2024. Т. 16, № 5. С. 473–484. – EDN: NRIKVL.

Н а сегодняшнем этапе развития нефтегазовой отрасли остается актуальной проблема нерав-

номерной выработки запасов нефти. Одним из основных факторов, оказывающим влияние, является геологическое строение коллектора. Изучение геологической неоднородности пласта позволяет каче-

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ственно и количественно оценить строение коллектора. Под этим термином понимается изменчивость петрофизических свойств и формы залегания коллектора в пределах горизонта или эксплуатационного объекта, которая влияет на характер перемещения жидкостей и газа при добыче, распределение в объеме продуктивного пласта запасов УВ [1].

Основная цель исследований – это получение полного представления о геологической неоднородности пласта ЮВ1 для определения степени ее влияния на процесс выработки запасов. Данная цель обуславливает выполнение следующих задач: изучение микро- и макронеоднородности с помощью статистических методов; анализ геолого-промысловой информации; выявление геологических факторов, оказывающих наибольшее влияние на неравномерность продвижения фронта нагнетаемой воды и причин разноскоростной выработки запасов УВ.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

ментов, как правило, с помощью дескриптивной статистики.

Описательная или дескриптивная статистика – это сбор и обработка, т.е. систематизация массива данных, как правило, количественных, проводимая с целью превращения его в практичную для анализа форму [6]. Основная цель данной методики заключается в представлении обработанных данных в виде гистограмм, кроссплотов, графиков и таблиц, а также их описание с помощью основных показателей статистики (Min, Max, σ и т.д.) [7]. Соответственно, существует три вида представления систематизированных данных: 1) в виде графических материалов – графики, диаграммы, гистограммы, карты, 3Д кубы и т.д.; 2) в виде таблиц, упорядоченных и сгруппированных данных; 3) в виде показателей, описывающих статистику.

Статистические показатели делятся на две группы [7]: 1) показатели, характеризующие центр группирования данных (Xариф, Ме, Мо и т.д.); 2) показатели, характеризующие рассеивание данных (D, σ, R и т.д.).

Изучение геологической неоднородности многими учеными проводится путем разделения ее на несколько уровней – микро- и макронеоднородность [2–5]. Под микронеоднородностью понимается изменчивость фильтрационно-емкостных свойств пласта-коллектора, а под макронеоднородностью – изменчивость пространственного распространения коллектора внутри залежи или эксплуатационного объекта [3, 5]. Количественно оцениваются эти параметры с помощью коэффициентов пористости, проницаемости (микронеоднородности), расчлененности, песчанистости, распространения коллектора и т.д. (макронеоднородности).

Оценка геологической неоднородности выполняется путем применения статистических инстру-

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследуемый объект представляет собой две залежи пластово-сводового типа, коллектор терригенного состава представлен песчано-алеврито-глинистым материалом, покрышка представлена аргилитами тогурской пачки.

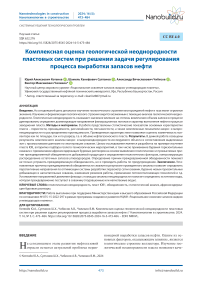

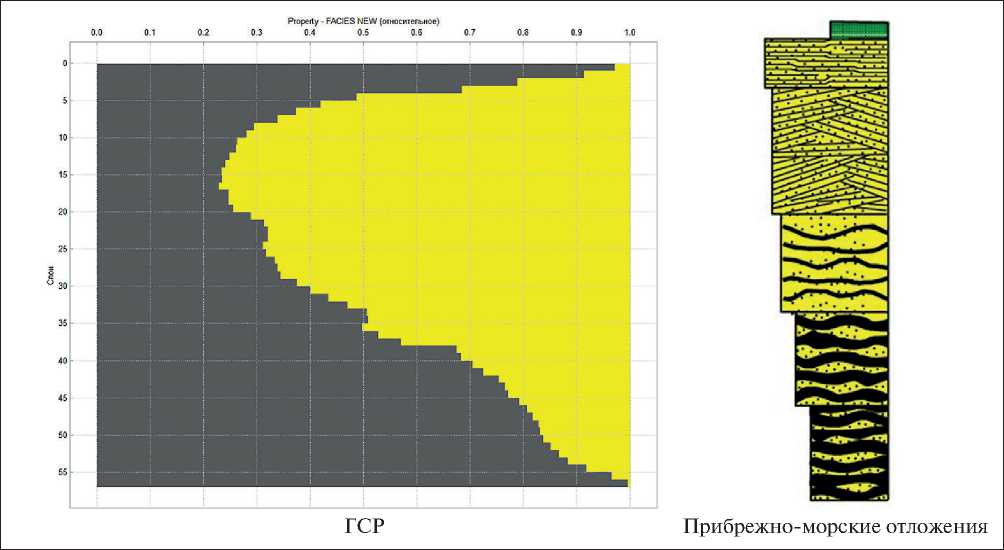

Формирование отложений происходило в морской обстановке, а именно в прибрежно-морском комплексе в обстановке прибрежно-морской равнины, но с довольно расчлененным рельефом поверхности среды седиментации. На возвышенных частях палеорельефа происходило отложение баровых тел вытянутой формы, преимущественно, северо-западного простирания (рис. 1) с увеличенным

Рис. 1. Карты эффективной мощности и песчанистости пласта ЮВ1. Источник составлен авторами

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ количеством песчаного материала. В пониженных частях палеорельефа отмечается неравномерное чередование глинистых и песчаных пропластков, что характерно для отложений буферных зон между баровыми телами с часто меняющимся гидродинамическим режимом седиментации (субобстановка приливных течений и штормовых волн) [8, 9, 10]. Обстановка осадконакопления оказывает наибольшее влияние на распределение фильтрационно-емкостных свойств [11–14].

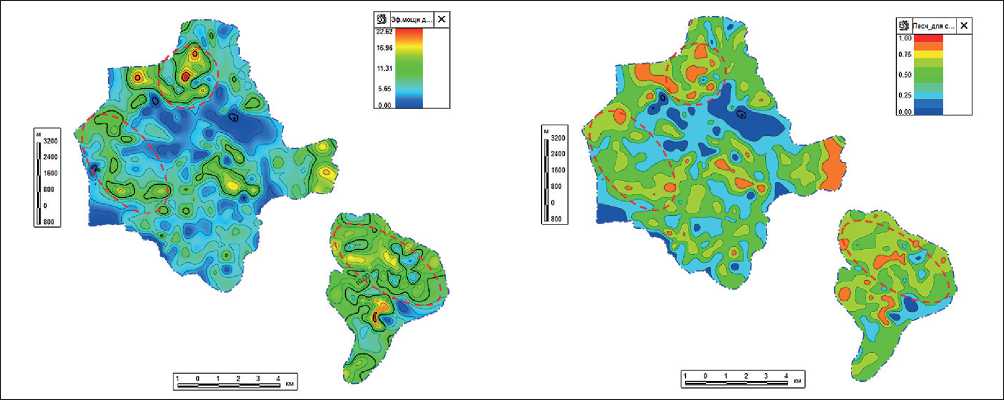

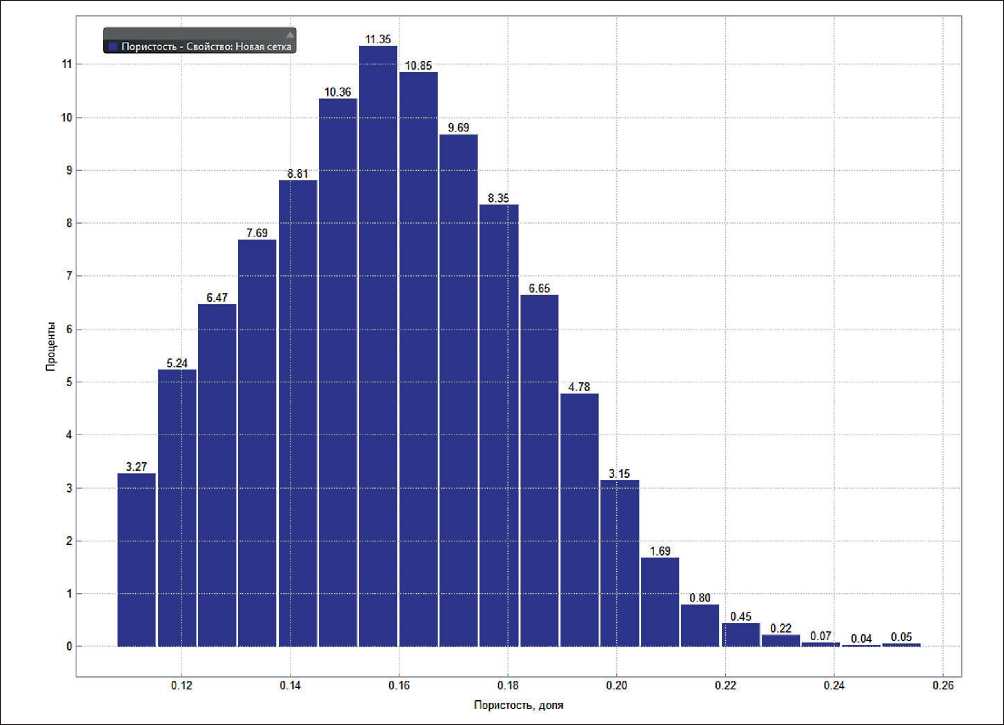

Согласно проведенному статистическому анализу, коэффициент пористости в пределах исследуемого объекта изменяется от 0,108 до 0,256 долей единиц. Среднее значение пористости по пласту ЮВ1 для рассматриваемого месторождения составляет 0,158 долей единиц.

Согласно гистограммному анализу, распределение коэффициента пористости близко к нормальному (т.е. медиана, мода и среднее значение практически равны друг другу), наибольшая частота вскрытия (11,35%) принадлежит интервалу [0,152; 0,160] (рис. 2). Также высокой частотой вскрытия (10,85 и 10,36%) характеризуются интервалы [0,160;

0,167] и [0,145; 0,152] соответственно. В плане пористость внутри отдельной залежи распределяется относительно равномерно (рис. 3). Средняя пористость восточной залежи составляет 0,169 д.ед, а западной – 0,155 д.ед.

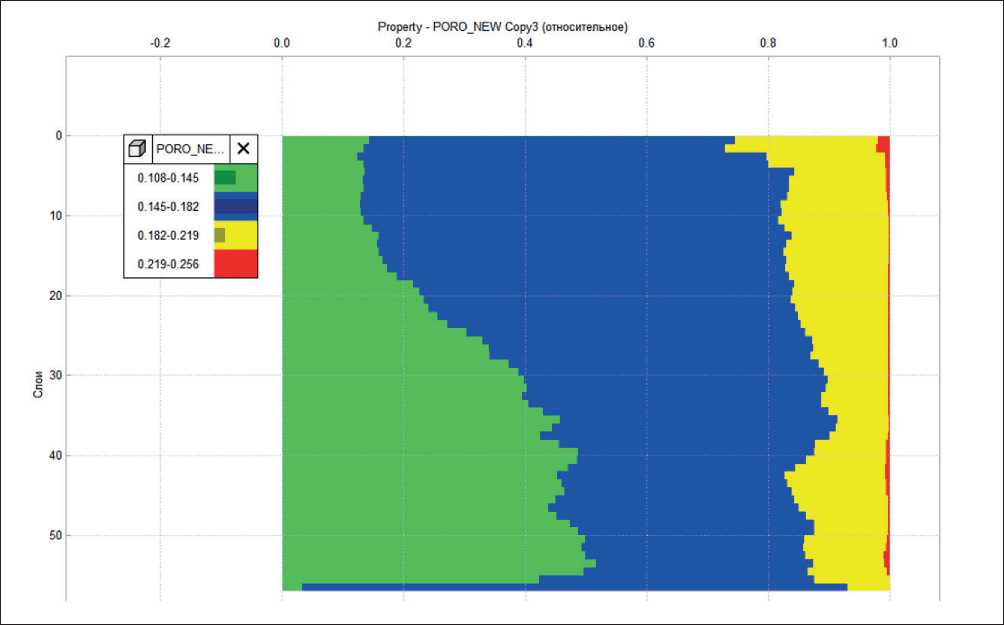

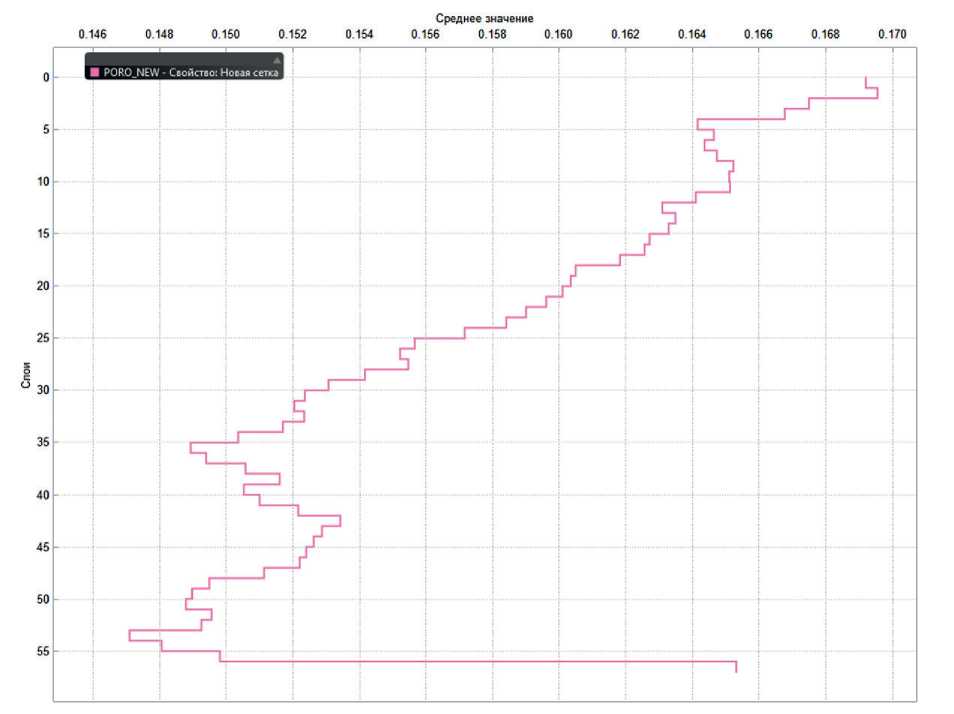

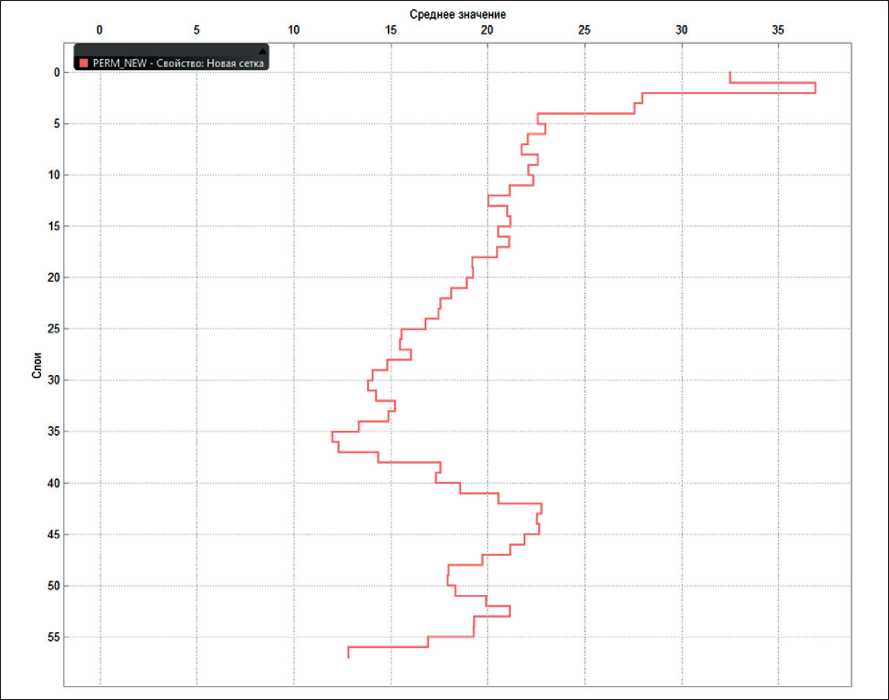

Для изучения распределения коэффициента пористости в разрезе проанализирован геолого-статистический разрез (ГСР), для увеличения наглядности данные были разделены на 4 условных класса с равным шагом (0,037 д.ед.) – 0,108–0,145, 0,145–0,182, 0,182–0,219, 0,219–0,256 д.ед. (рис. 4). Высокие значения коэффициента пористости (> 0.182 д.ед.) распределяются относительно равномерно по всей толщине пласта ЮВ1. Частота встречаемости низких значений Кп (от 0,108 до 0,145 д.ед) изменяется следующим образом: 13% в верхней части пласта (слои 1–19), 35% в средней части пласта (слои 20–38), 45% в нижний части пласта (слои 39–57). Среднее значение коэффициента пористости по разрезу представлено на рис. 5.

Второй анализируемый авторами параметр, который позволяет оценить микронеоднородность пласта, – это коэффициент проницаемости. Рас-

Рис. 2. Гистограмма коэффициента пористости пласта ЮВ1. Источник составлен авторами

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Рис. 3. Карта коэффициента пористости пласта ЮВ1. Источник составлен авторами

Рис. 4. ГСР коэффициента пористости пласта ЮВ1. Источник составлен авторами

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Рис. 5. Среднее значение коэффициента пористости по разрезу пласта ЮВ1. Источник составлен авторами

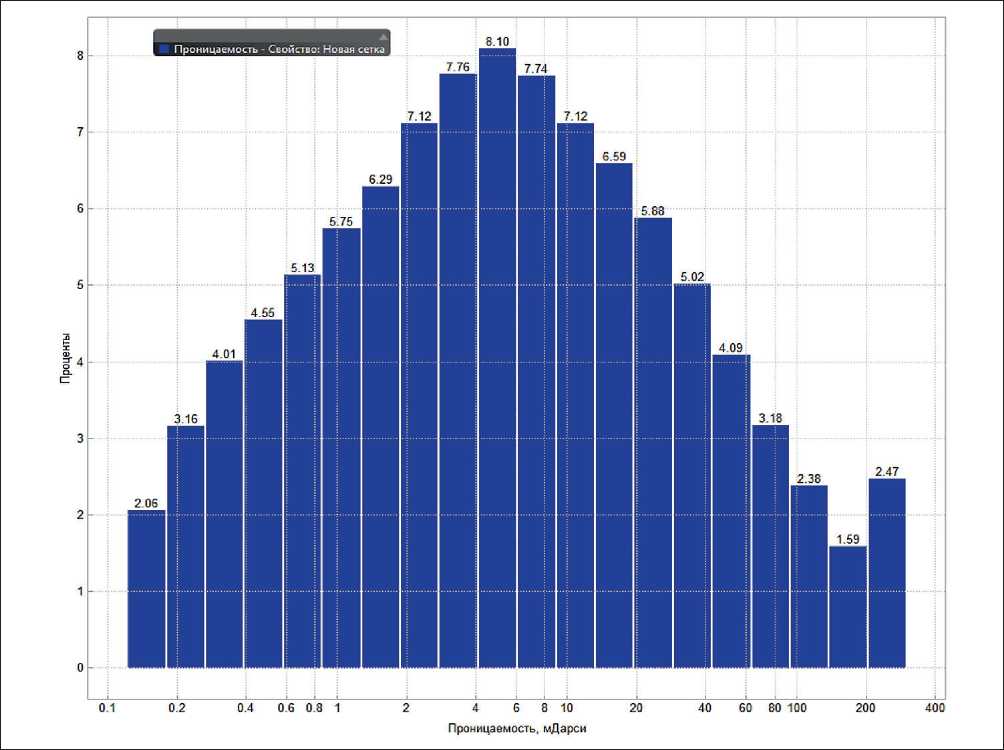

пределение этого параметра – логонормальное (т.е. логарифм случайной величины, имеет нормальное распределение) (рис. 6), минимальные значения равны 0,12•10–3 мкм2, максимальные – 300•10–3 мкм2 (R = 299,88•10–3 мкм2), среднее значение – 18,86•10–3 мкм2, медиана – 5,02•10–3 мкм2. Наибольшая частота вскрытия – 8,1%, принадлежит интервалу от 4,1•10–3 до 6,04 •10–3мкм2.

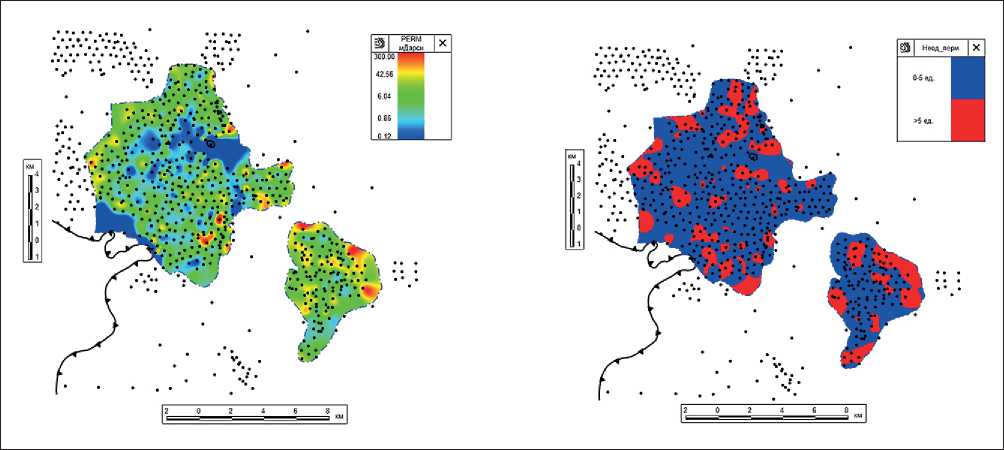

По площади распределение коэффициента проницаемости относительно равномерное, за исключением локальных повышений проницаемости, возможно, связанных с наличием проводящих разломов в этих областях (рис. 7). Дополнительно была подсчитана неоднородность по проницаемости для оценки ее по разрезу:

К

неор.пр.

= К

пр.макс.

/К пр.ср

где Кпр.макс. – максимальное значение коэффициента проницаемости в скважине, а Кпр.ср. – средневзвешенное значение коэффициента проницаемости в этой же скважине.

Участки, где данный показатель численно превышает значение 5-ти, считаются высоконеоднородными по проницаемости в разрезе. Стоит также отметить, что проницаемость повторяет тренд пористости по уменьшению среднего значения от кровли пласта коллектора к его подошве (рис. 8).

Аналогичный анализ с использованием дескриптивной статистики был проведен для оценки макронеоднородности. Коэффициент расчлененности изменяется от 0 до 10,4 ед, среднее значение по пласту ЮВ1 – 4 ед. Высокие значения этого показателя (от 7 до 10 ед.) сосредоточены в буферных зонах песчаных баров, т.е. в тех местах палеорельефа, где, по условиям, образованием происходило частое изменения гидродинамического режима, вследствие чего поочередно накапливался песчаный и глинистый материал.

Коэффициент песчанистости изменяется от 0 до 1 д.ед, среднее значение – 0,5 д.ед (рис. 1). В плане данный показатель распределяется относительно равномерно, повышенные значения (0,65–1 д.ед) встречаются в баровых телах, северо-западного распространения. Восточная залежь, по сравнению с за-

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Рис. 6. Гистограмма коэффициента проницаемости пласта ЮВ1. Источник составлен авторами

Рис. 7. Карта коэффициента проницаемости и неоднородности по проницаемости в разрезе пласта ЮВ1.

Источник составлен авторами

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Рис. 8. Медиана распределения коэффициента проницаемости по разрезу пласта ЮВ1. Источник составлен авторами

падной, в среднем, отличается более высокой песчанистостью – 0,48 и 0,58 д.ед., соответственно. Распределение коллектора по разрезу совпадает с типовым разрезом прибрежно-морских отложений (рис. 9).

В дополнение к данным исследованиям авторами был оценен комплексный показатель макронеоднородности, характеризующий расчлененность исследуемого объекта на единицу мощности пород-коллекторов. В среднем, по пласту ЮВ1 упомянутый показатель равен 0,61 ед/м. Для баровых отложений он равен относительно низким значениям, что говорит о более высоких толщинах песчаных пропластков в этих областях.

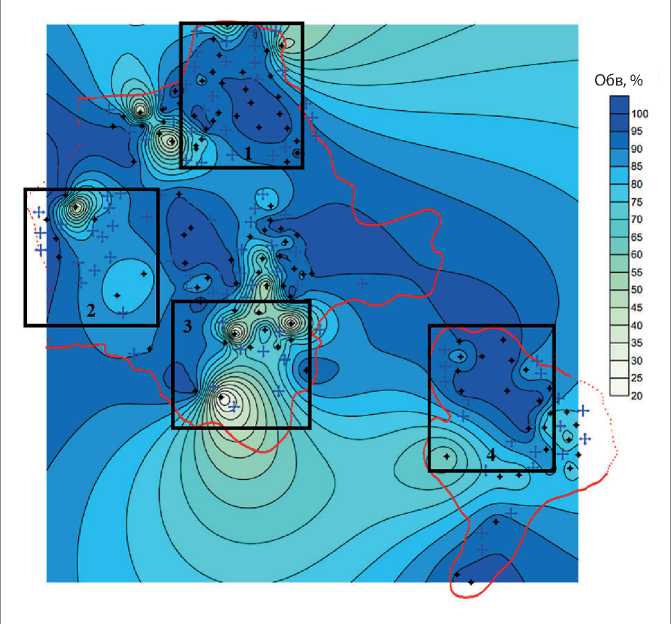

Исходя из реализованных карт, гистограмм и ГСР, авторами были выделены 4 области повышенной геологической неоднородности (рис. 10 и табл. 1).

-

1 область характеризируется высокой неоднородностью проницаемости в разрезе и плане (0,15•10–3 до 122•10–3 мкм2), среднее значение коэф. пористости равно 0,15 д.ед, в южной части этой области наблюдаются значения до 0,11 д.ед., расчлененность соответствует средней по пласту – 4 ед., коэффициент песчанистости выше, чем средние по пласту

и составляет 0,53 д.ед., комплексный показатель макронеоднородности равен 0,65 ед/м.

-

2 область отличается высокой расчлененностью (среднее значение 4,4 ед.), особенно в северной части (до 10 ед.), проницаемость особенно неравномерно распределяется в разрезе, среднее значение коэффициента пористости составляет 0,15 д.ед., песчанистость практически равна средней по пласту, пониженные значения располагаются в восточной части данной области, комплексный показатель макронеоднородности равен 0,7 ед/м, что говорит об относительно пониженной толщине пропластков-коллекторов.

-

3 область в среднем имеет достаточно высокую проницаемость, в плане ее распределение достаточно равномерное, однако по разрезу имеется очень сильный разброс, коэффициент пористости равен 0,15 д.ед., расчлененность достаточно низкая и в северной части равна 1 ед., песчанистость ниже среднего по пласту и составляет 0,46 д.ед., комплексный показатель макронеоднородности равен 0,65 ед/м.

-

4 область в целом отличается повышенными характеристиками относительно средних по пла-

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Рис. 9. ГСР по кубу литологии по пласту ЮВ1. Источник ГСР составлен авторами, схема [6]

Рис. 10. Карта текущей обводненности пласта ЮВ1. Источник составлен авторами

сту, особенно по проницаемости – 12,7• 10–3 и 23,5•10–3 мкм2, соответственно, также данная область характеризуется высокой изменчивостью проницаемости по разрезу, среднее значение коэф- фициента пористости составляет 0,17 д.ед., расчлененность составляет 4,5 ед., в центре области наблюдаются низкие значения (до 1 ед.), к периферии они возрастают (до 8,5 ед.), коэффициент песчанистости

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Таблица 1

Геолого-физическая характеристика пласта ЮВ1

|

Исслед. объект |

Микронеодн. |

Макронеодн. |

||||

|

Коэф. пор., д.ед |

Коэф. прон., 10–3мкм2 |

Коэф. расчл., ед. |

Коэф. песч, д.ед |

Комп. показ. макронеод. ед/м |

Коэф. распр. коллектора, д.ед |

|

|

ЮВ1 |

0,16 0,11-0,26 |

12,7 0,12-300 |

4 0 - 10,4 |

0,50 0,00 - 1,00 |

0,61 0,00-2,43 |

0,99 |

|

1 обл. |

0,15 |

7,3 |

4 |

0,53 |

0,65 |

1 |

|

2 обл. |

0,15 |

8,1 |

4,4 |

0,49 |

0,70 |

1 |

|

3 обл. |

0,15 |

12,9 |

3,4 |

0,46 |

0,65 |

1 |

|

4 обл. |

0,17 |

23,5 |

4,5 |

0,64 |

0,40 |

1 |

Источник составлен авторами.

составляет 0,64 д.ед, комплексный коэффициент макронеоднородности составляет 0,4 ед/м, что говорит о повышенной толщине проницаемых пропластков.

На следующем этапе выполнено сопоставление результатов комплексной оценки геологической неоднородности с промысловыми данными эксплуатации скважин.

Формирование системы ППД на объекте ЮВ1 осуществляется с 1999 года. На основной залежи реализована обращенная семиточечная система в сочетании с очаговой, на Восточной залежи – избирательная система.

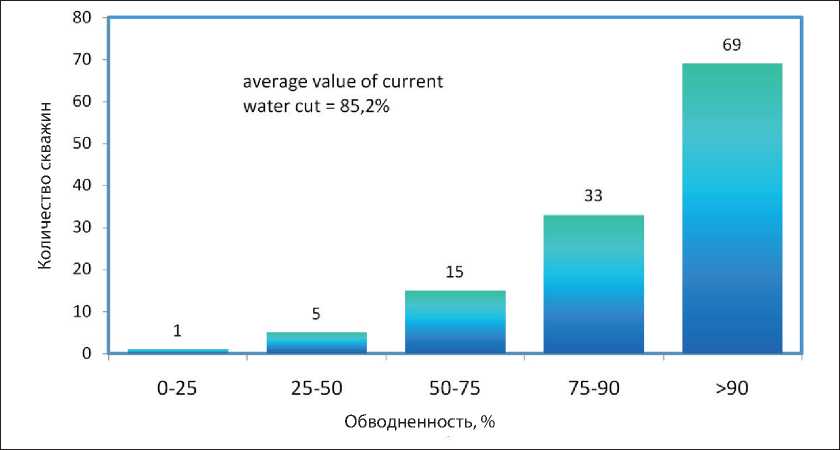

По состоянию на 01.01.2024 на объекте числится 342 скважины. Действующий добывающий фонд составляет 125 скважин. Все скважины оборудованы установками ЭЦН. Из числа нагнетательных скважин в действующем фонде находится 140. Коэффициент эксплуатации добывающих скважин за 2023 г. составил 0,95 при средней обводненности 74,1%. Более половины скважин – 102 скважины – работает с обводненностью добываемой продукции более 75%, в том числе с обводненностью более 90% – 69 скважин (рис. 11).

Анализ компенсации отборов закачкой показал, что разработка объекта сопровождается значительной перекомпенсацией отборов закачкой воды. Текущая компенсация, в целом, по объекту составила 192%, накопленная – 411,6%. Энергетическое состояние, в целом, по объекту ЮВ1 удовлетворительное. В зоне отбора пластовое давление снижено на – 28% и составляет 20,2 МПа, в зоне нагнетания на – 10% и составляет 25,1 МПа.

На основе анализа выработки запасов определены некоторые закономерности механизма выработки запасов нефти и уточнения местоположения остаточных запасов по площади и разрезу пласта с целью обоснования комплексных геолого-технологических мероприятий, направленных на совершенствование состояния разработки [15, 16].

Объект ЮВ1 находится на поздней стадии разработки. Накопленный отбор нефти по объекту ЮВ1 на 01.01.2024 составил 73% от начальных извлекаемых запасов (категории А+В1). Текущий КИН составляет 0,275 д.ед. Темп отбора от начальных извлекаемых вовлекаемых запасов составил 0,9%, от текущих – 2,2%.

Максимальные отборы нефти получены из скважин, расположенных в зонах стягивания, как правило, приуроченных к зонам максимальных нефтенасыщенных толщин с высокой расчлененностью пласта и проницаемостной неоднородностью.

Очевидно, что степень выработки запасов нефти (72,3%) не соответствует текущей обводненности продукции (85,2%), что косвенно свидетельствует о том, что на сегодняшний день остаются запасы нефти, не вовлеченные в разработку.

На объекте выделены две гидродинамически разобщенные залежи пластово сводового типа, литологически экранированные (Залежь 1 и Восточная), которые характеризуются низкими фильтрационноемкостными свойствами и невысокими нефтенасыщенными толщинами.

К факторам, осложняющим процесс извлечения запасов нефти, можно отнести следующие: значительная часть запасов сосредоточена в водонефтяной зоне; низкие коллекторские свойства залежей; пласт не выдержан по разрезу.

Причинами высокой обводненности или резкого ее увеличения в процессе эксплуатации послужили: – прорывы закачиваемой воды от нагнетательных скважин;

– выработка запасов добывающей скважиной;

– обводнение подошвенными водами (преимущественно Восточная залежь).

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Рис. 11. Распределение действующего фонда скважин по обводненности. Объект ЮВ1. Источник составлен авторами

На основе комплексного анализа данных, на карте текущей обводненности выделены зоны с обводненными скважинами (рис. 10), соответствующие в плане участкам высокой геологической неоднородности. По результатам анализа данных ПГИ, по скважинам установлены обводненные интервалы, характеризующиеся как водопромытые нагнетаемой водой высокопроницаемые интервалы пласта. Нагнетательные скважины в эти зонах рассматриваются как скважины-кандидаты для проведения работ по выравниванию профиля притока скважин с применением потокоотклоняющих технологий. Объектами воздействия являются, прежде всего, послойно-неоднородные коллекторы, разрабатываемые как единый объект и в которых коэффициенты проницаемости отдельных прослоев различаются в несколько раз.

Также в условиях высокой неоднородности проницаемости по разрезу происходит неравномерное проникновение фильтрата бурового раствора во время бурения новых скважин и боковых стволов. С помощью оценки и выделения зон и областей повышенной неоднородности появляется возможность индивидуально подбирать для новых скважин буровые растворы на основе афроновых соединений. Афроновые соединения – это соединения, которые обычно создаются с использованием наночастиц, поверностно-активных веществ и т.д [17, 18, 19]. Данные буровые растворы позволяют замедлить скорость проникновения фильтрата, что способствует уменьшению радиуса загрязнения призабойной зоны пласта. Что, в свою очередь, уменьшает дополнительные затраты (ОПЗ, ГРП и т.д.) на освоение скважины [20, 21].

ОБСУЖДЕНИЯ

Вопросом изучения геологической неоднородности с целью исследования ее влияния на процессы выработки нефти задаются уже многие годы [2–5, 22]. Многие авторы называют основным геологическим параметром, оказывающим наибольшее влияние на направление фильтрационных потоков, – проницаемость [3]. Наши исследования подтвердили данную гипотезу на примере нашего изучаемого пласта ЮВ1, основным параметром, контролирующим преждевременную обводненность, является проницаемость. Она весьма изменчива как по площади, так и по разрезу.

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в создании универсальной методики оценки геологической неоднородности, применимой ко всем традиционным нефтяным месторождениям. Практическая значимость видится в инструменте, с помощью которого можно подбирать и обосновывать геолого-технические мероприятия с большей эффективностью, а также предупреждать преждевременные прорывы нагнетаемых или подошвенных вод к забоям скважин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного комплексного анализа геологической неоднородности на примере пласта ЮВ1 были получены следующие результаты:

– продуктивный пласт ЮВ1 накапливался в прибрежно-морской обстановке, что подтверждается изменениями песчанистости, пористости и проницаемости по разрезу;

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

– в целом исследуемый объект характеризуется высокой неоднородностью как в плане, так и в разрезе, наиболее изменчивым показателем является коэффициент проницаемости;

– области повышенной геологической неоднородности, как правило, принадлежат нескольким субобстановкам осадконакопления: высокопроницаемым и высокопористым, песчаным баровым телам и высокорасчлененным, пониженной проницаемости и песчанистости субобстановкам разрывных течений и штормовых волн;

– почти все области характеризуются повышенной обводненностью, вследствие прорыва нагнетаемой воды по верхним высокопроницаемым пропласткам.

С учетом полученных результатов исследований, эффективное регулирование процесса фильтрации по пласту ЮВ1 видится возможным путем создания условий перераспределения фильтрационных пото- ков и вовлечения в разработку ранее не дренируемых слабопроницаемых интервалов с применением потокоотклоняющих технологий ФХМУН.

Применение технологий выравнивания профилей приемистости в зонах с высокой проницаемостью и неоднородностью позволит существенно сократить объемы закачиваемой и попутно-добываемой воды и вовлечь в разработку ранее недренируемые запасы нефти.

Еще одним эффективным решением является бурение добывающих горизонтальных скважин или боковых стволов с горизонтальным окончанием в не-дренируемые или слабодренируемые зоны. Однако существует проблема загрязнения призабойной зоны пласта путем проникновения фильтрата бурового раствора. В таких случаях становится целосообразным применение буровых растворов, которые представляют собой загущенную гетерогенную систему из ПАВ, биополимеров и афронов – наночастиц.

Список литературы Комплексная оценка геологической неоднородности пластовых систем при решении задачи регулирования процесса выработки запасов нефти

- Иванова М.М., Тимофеев В.А., Вагин С.Б., Везирова И.С., Гутман И.С. и д.р. Нефтегазопромысловая геология. Терминологический справочник. М.: Недра, 1982. 262 с.

- Дементьев Л.Ф. О понятии «Геологической неоднородности продуктивных пластов» и методов ее изучения // Тр. Перм. филиал Гипровостокнефти. вып. 1. Пермь, Перм. книжн. изд-во, 1965 г.

- Семин Е.И. Геологическая неоднородность пластов и некоторые способы ее изучения // Труды ВНИИ. 1962. Вып. 34. С. 3–43.

- Котенев Ю.А. Геолого-промысловые критерии дифференциации остаточных запасов нефти и способы их освоения / Ю.А. Котенев, В.М. Чиликин, Р.В. Климин // Геология. Известия Отделения наук о Земле и природных ресурсов. 2023. № 33. С. 69–82. – https://doi.org/10.24412/2949-4052-2023-4-69-82. – EDN QTFSQD.

- Шабрин Н.В., Котенев Ю.А. Султанов Ш.Х., Машкова Е.А. Обоснование геологических критериев распределения остаточных запасов нефти юрских отложений и технологии их освоения // Нефть. Газ. Новации. 2022. № 12 (265). С. 20–26.

- МЕТОД ГИСТОГРАММ / C.И.Солонин. Екатеринбург. 2014. 98 с.

- ГОСТ Р ИСО/ТО 10017-2005. Статистические методы. Руководство по применению в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001. М.: Росстандарт, 2005г. 49 с.

- Барабошкин Е.Ю. Практическая седиментология. Терригенные резервуары. Пособие по работе с керном. Тверь, ООО «Издательство ГЕРС», 2011. 152 с.

- Котенев Ю.А., Султанов Ш.Х., Махныткин Е.М., Чудинова Д.Ю., Рабаев Р.У., Вэй Ц., Чжоу Ц. Выработка запасов нефти из различных фациальных зон пласта // Нефть. Газ. Новации. 2023. № 1 (267). С. 41–46.

- Wei, J., Zhou, X., Shamil, S., Yuriy, K., Yang, E., Yang, Y., Wang, A. Lithofacies influence characteristics on typical shale pore structure. Energy. 2023; 282. 128728. https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.128728

- Влияние литолого-фациальных особенностей и тектонического строения на распределения фильтрационно-емкостных свойств коллекторов / В.В. Никифоров, Ш. Султанов, Н.В. Шабрин, А.Р. Шарафутдинов // Научные труды НИПИ Нефтегаз ГНКАР. 2023. № 2. С. 9-15. – https://doi.org/10.5510/OGP20230200840. – EDN PMFURI.

- Подбор эффективных геолого-технических мероприятий с учетом литолого-фациальных особенностей осадконакопления продуктивных отложений / В.В. Никифоров, Н.В. Шабрин, А.Р. Шарафутдинов [и др.] // Современные технологии в нефтегазовом деле. 2022: Сборник трудов международной научно-технической конференции, Октябрьский, 25 марта 2022 года. Октябрьский: Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2022. С. 191–195. – EDN XNMEAG.

- Арефьев С.В., Никифоров В.В., Котенев Ю.А., Шабрин Н.В., Шарафутдинов А.Р. Особенности выработки запасов нефти юрско-нижнемеловых отложений на основании уточнения литолого-фациального строения месторождения // Нефть. Газ. Новации. 2022. № 3 (256). С. 26–31. – EDN: ULZUHW

- Фазылова Л.Р., Султанов Ш.Х., Никифоров В.В. Оценка влияния неоднородности пластов-коллекторов нижнего мела на разработку запасов / Сборник научных трудов 43-й Международной научно-технической конференции, посвященной 60-летию филиала УГНТУ в г. Октябрьском Материалы в 2-х томах. 2016. Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2016. С. 267–272. (340 с.). – EDN: XBQORD

- Шабрин Н.В., Никифоров В.В., Шарафутдинов А.Р. Влияние технологических факторов на выработку запасов на примере месторождения Шаимского региона // Актуальные проблемы науки и техники – 2023: сборник материалов XVI Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов. Уфа, 2023. Т. 1. С. 119–120.

- Стенькин А.В., Котенев Ю.А., Султанов Ш.Х., Мухаметшин В.В., Никифоров В.В. Повышение эффективности выработки запасов нефти юрских отложений Шаимского региона / А.В. Стенькин, Ю.А. Котенев, Ш.Х. Султанов [и др.] // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2018. № 4. С. 53–57. https://doi.org/10.30713/2413-5011-2018-4-53-57. EDN: YVJFCR

- Рабаев Р.У. К вопросу применения афронсодержащих буровых растворов для бурения скважин в осложненных условиях на месторождениях Черноморского шельфа // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. 2021. Вып. 5 (133). С. 9–23. https://doi.org/10.17122/ntj-oil-2021-5-9-23.

- Tadros T.F. Formulation of Disperse Systems. Singapore: Wiley-VCH; 2014.

- Kinchen D., Peavy M.A., Brookey T., Rhodes D. Case history: Drilling Techniques Used in Successful Redevelopment of Low Pressure H2S Gas Carbonate Formation. Materials of SPE/ IADC Drilling Conference. Amsterdam, Netherlands. 2001. Paper Number SPE-67743-MS. https://doi.org/10.2118/67743-MS

- L. Jiangtao, Zh. Xiaofeng, G. Abdumalik, Sh. Sultanov. Study on production performance characteristics of horizontal wells in low permeability and tight oil reservoirs. Energy. 2023; 284: 129286. – https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.129286

- Ян Ин, Чэнь Хуань, Вэй Цзянгуан, Гаюбов А.Т., Чжоу Цяофэн, Нуриев А.А., Чиликин В.М. Экспериментальное исследование проводимости трещины ГРП при добыче сланцевой нефти // Нефтегазовое дело. 2024. Т. 22, № 4. С. 26–36. https://doi.org/10.17122/ngdelo-2024-4-26-36

- Влияние геологического строения продуктивных отложений месторождений Среднего Приобья на эффективность геолого-технических мероприятий / Д.Ю. Чудинова, А.Ю. Котенев, Е.М. Махныткин [и др.] // Геология. Известия Отделения наук о Земле и природных ресурсов. 2023. № 32. С. 38–51. – https://doi.org/10.24412/2949-4052-2023-3-38-51. – EDN VZPUFQ.