Комплексная оценка исходов операций на шейном отделе позвоночника

Автор: Островский В.В., Щаницын И.Н., Бажанов С.П., Федонников А.С.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 2 т.13, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучение валидности применения комплекса шкал для оценки результатов операций при дегенеративных и посттравматических деформациях шейного отдела позвоночника. Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения 110 последовательных пациентов с травматическим (37,2%) и дегенеративным (62,8%) поражением шейного отдела позвоночника, находившихся на лечении в Саратовском НИИ травматологии и ортопедии с января по декабрь 2015 г. Помимо оценки клинико-инструментальных данных, применяли шкалы: Odom, ВАШ, NDI, JOAn ZDS до операции и через 12 месяцев после операции. Для каждой шкалы определяли «размер эффекта» и корреляцию со шкалой Odom. Результаты. По данным всех шкал, отмечалось существенное улучшение состояния пациента через 12 месяцев после операции. Наибольший размер эффекта обнаружен при использовании ВАШ, модифицированной шкалы JOA и шкалы NDI. Результаты шкал NDI, JOA и ZDS оказались наиболее сопоставимыми со шкалой Odom. Заключение. Предложено множество шкал, основанных на различных критериях, однако в настоящий момент нет единого общепринятого метода оценки исхода оперативных вмешательств на шейном отделе позвоночника. Применение комплекса шкал позволяет полноценно оценить результаты хирургического лечения деформаций шейного отдела позвоночника.

Миелопатия, радикулопатия, хирургическое лечение, шейный отдел позвоночника, шкалы оценки исходов

Короткий адрес: https://sciup.org/14918446

IDR: 14918446

Текст научной статьи Комплексная оценка исходов операций на шейном отделе позвоночника

1Введение. Несмотря на достигнутые технические возможности хирургии позвоночника, удовлетворительные клинические и рентгенологические данные не всегда совпадают с оценкой результатов лечения самим пациентом [1] и в значительной степени зависят от того, каким образом оцениваются исходы операций [2]. Выбор тактики лечения деформаций шейного отдела позвоночника и последующая оценка результатов затрудняются тем, что отсутствуют единые критерии оценки исходов и степени неврологических нарушений, поэтому для объективизации данных необходимо использовать адаптированные шкалы, применяемые в общемировой практике.

Международной группой экспертов в 1998 г. предложен стандартный набор основных критериев оценки результатов операций на позвоночнике: боль в спине, функциональный статус, общее состояние здоровья, инвалидность и удовлетворенность пациентов. Боль в спине считается одной из наиболее частых причин для хирургического лечения патологии позвоночника, и, следовательно, облегчение боли является основной целью в подавляющем большинстве случаев. Предложены различные шкалы для оценки боли. Визуально-аналоговая шкала (ВАШ) показала высокую чувствительность при различных методах лечения [3]. Основные ее преимущества — простота в использовании и чувствительность в определении различий в интенсивности боли на разных этапах лечения.

Одну из первых шкал для оценки функциональных исходов при заболеваниях позвоночника, которая широко применяется до сих пор, предложил в 1958 г. G. L. Odom [4]. Однако некоторые авторы считают, что критерии Odom являются недостаточными, поэтому рекомендуется использовать другие шкалы, в их числе: NPDI (Neck Pain and Disability Index); NDI (Neck Disability Index); шкала Nurick, учитывающая изменения походки при миелопатии; шкала JOA (Japanese Orthopaedic Association) и ее модификации;

шкала EMS (European Myelopathy Score); Modified Prolo; PSFS (Patient Specific Functional Scale); Health Status Questionnaire; FIM (Functional Independence Measure); SIP (Sickness Impact Profile); Modified Million Index; McGill Pain Scores; Modified Oswestry Disability Index [5]. По рекомендации Североамериканского общества вертебрологов (NASS — North American Spine Society) для оценки результатов лечения шейной радикулопатии при дегенеративных заболеваниях наиболее предпочтительно использовать следующие шкалы и опросники: NDI, SF-36, SF-12 и ВАШ [5]. В настоящее время самой распространенной шкалой для оценки неврологического статуса является шкала ASIA (American Spinal Injury Association). Результаты хирургического лечения напрямую зависят от восприятия пациентом своего состояния, что требует включения в оценку исходов хирургического лечения применения психологических шкал, например, таких как ZDS (Zung Depression Scale) [6, 7].

Таким образом, несмотря на большое количество оценочных шкал, основанных на различных критериях, в настоящий момент нет единого общепринятого инструмента оценки исхода оперативного вмешательства на позвоночнике.

Цель: изучение валидности применения комплекса шкал для оценки результатов операций при дегенеративных и посттравматических деформациях шейного отдела позвоночника.

Материал и методы. Мы провели сравнение различных шкал для оценки их валидности при хирургическом лечении посттравматических и дегенеративных деформаций шейного отдела позвоночника. Объекты изучения: 110 последовательных пациентов с травматическими (37,2%, 41/110) и дегенеративными (62,8%, 69/110) поражениями шейного отдела позвоночника. Период исследования: с января по декабрь 2015 г. В табл. 1 представлены клиническая характеристика и анатомический тип поражения у исследуемых пациентов.

Таблица 1

Клиническая характеристика пациентов и анатомическая классификация поражения

|

Параметр |

Все пациенты (n=110) |

Травма (n=41) |

Дегенерация (n=69) |

р* |

|

Возраст (годы) |

40 (34-55) |

35 (24-47) |

46 (39-59) |

<0,001 |

|

Рост (cм) |

170 (164-178) |

170 (166-180) |

168 (163-181) |

0,384 |

|

Вес (кг) |

76 (58-80) |

75 (54-79) |

76 (61-82) |

0,702 |

|

ИМТ (кг/м2) |

26 (23-30) |

24 (23-30) |

26 (24-29) |

0,171 |

|

Мужчины |

88 |

31 |

57 |

0,461 |

|

Срок заболевания (мес.) |

1,8 (0,2-26) |

0,5 (0,1–4,0) |

11 (4-45) |

<0,001 |

|

Уровень поражения |

||||

|

1 уровень |

83 |

37 |

46 |

0,006 |

|

2 уровня |

19 |

4 |

15 |

0,125 |

|

3 уровня |

8 |

0 |

8 |

0,024 |

|

Клиническая картина |

||||

|

Шейный болевой синдром |

100 |

36 |

64 |

0,496 |

|

Радикулопатия |

31 |

0 |

31 |

<0,001 |

|

Миелопатия |

61 |

22 |

39 |

0,844 |

|

Параметр |

Все пациенты (n=110) |

Травма (n=41) |

Дегенерация (n=69) |

р* |

|

|

Классификация ASA |

|||||

|

1–2-я степень |

62 |

22 |

40 |

0,694 |

|

|

3–4-я степень |

48 |

19 |

29 |

0,694 |

|

|

Анатомия поражения |

|||||

|

Межпозвонковая грыжа |

57 |

- |

57 |

||

|

Спондилез |

6 |

- |

6 |

||

|

Болезнь Форестье |

6 |

- |

6 |

||

|

А2 (AO/ASIF spine) |

11 |

11 |

- |

||

|

Травма С3-С7 |

А3 (AO/ASIF spine) |

2 |

2 |

- |

|

|

В1 (AO/ASIF spine) |

19 |

19 |

- |

||

|

Травма С1-С2 |

Перелом зубовидного отростка Травматический спондилолистез С2 III тип |

4 |

4 |

- |

|

|

4 |

4 |

- |

|||

П р и м еч а н и я : ИМТ — индекс массы тела. Для количественных признаков определены: медиана, 25-й и 75-й перцентили. * — анализ количественных признаков проводили с помощью U-критерия Манна — Уитни, качественных — с помощью критерия χ² (точный критерий Фишера).

Больные различались в группах травматического и дегенеративного поражения по возрасту и срокам госпитализации после травмы или после появления жалоб при дегенеративном поражении. В 24,5% (27/110) случаев отмечалось многоуровневое (2 или 3 уровня) поражение, причем многоуровневое поражение встречалось статистически значимо чаще в группе с дегенеративными изменениями (р=0,006). При дегенеративных изменениях наиболее часто выявлялось поражение С4-С5, С5-С6 и С6-С7. При травме шейного отдела в основном поражались позвонки С5-С7.

Цервикальный болевой синдром наблюдался в 90,9% (100/110) случаев. Частота не различалась между группами. Радикулопатию наблюдали при дегенеративном поражении в 44,9% (31/69) случаев. Большинство пациентов имели симптомы миелопатии (55,4%, 61/110), что было связано с компрессией телами позвонков или их отломками в 35,4% (39/110) случаев, грыжей межпозвоночного диска в 9,1% (10/110), на фоне спондилеза на одном или двух уровнях в 5,4% (6/110) или болезни Форестье в 5,4% (6/110). Диагноз и анатомия поражения подтверждены данными магнитно-резонансной и компьютерной томографии.

Большинство пациентов (78%, или 86/110) принимали ненаркотические анальгетики на ежедневной основе. Показанием для хирургического лечения при дегенеративном процессе являлись безуспешность консервативного лечения или ухудшение неврологической симптоматики. При травме шейного отдела основным показанием к хирургическому лечению служили явления нестабильности (по классификации SLIC (Subaxial Injury Classification), 4 и более баллов). Медиана по классификации SLIC составила 5. Пациенты в обеих группах не различались по анестезиологической шкале риска (ASA — American Association of Anaesthetists). Преобладали пациенты с 1-2 баллами по ASA (56,3%, 62/110). Выполненные операции представлены в табл. 2.

Помимо оценки клинико-инструментальных данных, включающих электрофизиологические исследования, рентгенографию, КТ и МРТ, мы применили стандартную ВАШ для оценки интенсивности боли, шкалу Odom [4] для оценки функциональных изме- нений и нарушения жизнедеятельности до операции и через 12 мес. после операции. Под «отличным» и «хорошим результатом» понимался стойкий и полный регресс неврологических нарушений без развития рецидивов, купирование болевого синдрома, полное восстановление анатомических соотношений в шейном отделе позвоночника. Под «удовлетворительным результатом» понимали значительный регресс неврологического дефицита и исчезновение болевого синдрома, под «неудовлетворительным результатом» — сохранение грубого неврологического дефицита, из-за которого пациенты не смогли вернуться к трудовой деятельности либо оставались «прикованными к постели».

До операции и через 12 мес. после операции применяли следующие шкалы: опросник NDI (Neck Disability Index) [8], модифицированную шкалу JOA (Japanese Orthopaedic Association) и шкалу оценки депрессии ZDS (Zung Depression Scale) [9]. Опросник NDI содержит 10 разделов, включающих в себя жалобы пациента и нарушения в сферах самообслуживания, бытовой и трудовой активности, отдыха. Полученные по разделам баллы суммируются, максимальное их число равно 50. При 0–4 баллах — нет нарушений; 5–14 баллов — легкие нарушения; 15–24 — умеренные нарушения; 25–34 — тяжелые нарушения; 34–50 — функция нарушена полностью. Модифицированная шкала JOA представляет собой балльную систему оценки чувствительной и двигательной функций верхних и нижних конечностей и оценку нарушений мочеиспускания. При полном поражении — 0 баллов; норма — 17 баллов. В шкале оценки депрессии ZDS учитываются 20 факторов, которые определяют четыре уровня депрессии. В тесте присутствуют 10 позитивно сформулированных и 10 негативно сформулированных вопросов. Каждый вопрос оценивается по шкале от 1 до 4 (на основе ответов: «никогда», «иногда», «часто», «постоянно»). Результаты шкалы могут быть от 20 до 80 баллов. Эти результаты делятся на четыре диапазона: 20–49 — нормальное состояние; 50–59 — легкая депрессия; 60–69 — умеренная депрессия; 70 и выше — тяжелая депрессия.

Таблица 2

Характеристика хирургических вмешательств

|

Параметр |

Все пациенты (n=110) |

Травма (n=41) |

Дегенерация (n=69) |

р* |

Доступ

|

Передний |

100 |

37 |

63 |

0,552 |

|

Задний |

8 |

2 |

6 |

0,708 |

|

Комбинированный |

2 |

2 |

0 |

0,137 |

Хирургическая процедура

|

Дискэктомия со стабилизацией имплантатом |

41 |

2 |

39 |

<0,001 |

|

Дискэктомия со стабилизацией имплантатом, фиксацией |

17 |

17 |

0 |

<0,001 |

|

пластиной и открытое вправление вывиха позвонка |

||||

|

Дискэктомия с эндопротезированием диска |

22 |

0 |

22 |

<0,001 |

|

Корпэктомия со стабилизацией имплантатом и пластиной |

18 |

16 |

2 |

<0,001 |

|

Ламинэктомия |

5 |

0 |

5 |

0,155 |

|

Ламинопластика |

1 |

0 |

1 |

0,627 |

|

Задний спондилодез С1-С2 крючковатой системой |

2 |

2 |

0 |

0.137 |

|

Остеосинтез зубовидного отростка канюлированным винтом |

4 |

4 |

0 |

0,018 |

П р и м еч а н и е : * — анализ количественных признаков проводили с помощью U-критерия Манна — Уитни, качественных — с помощью критерия χ² (точный критерий Фишера).

Для того чтобы оценить результаты операции, использовали понятие «размер эффекта», который рассчитывался по формуле:

средний балл перед операцией - средний балл после операции R (размер эффекта) =---------------------------------------------------з— стандартное отклонение среднего балла перед операцией

Размер эффекта отображает степень изменения параметров в стандартизированной форме, что позволяет сравнивать различные шкалы. Величина эффекта мала при «размере эффекта» менее 0,2; умеренная — при 0,2–0,5; высока — при более 0,8 [10].

Проверка распределения на нормальность проводилась при помощи критериев Шапиро — Уилка и Колмагорова — Смирнова. Распределение большинства параметров не соответствовало нормальному. Для характеристики количественных признаков определяли медиану и ранги (25–75-й перцентили). Качественные признаки были представлены в абсолютных значениях и процентах. При сравнении групп по количественным признакам применяли методы непараметрической статистики: для независимых выборок U-критерий Манна — Уитни (двусторонний тест); для связанных выборок Q-критерий Кокрена (для категориальных признаков, если задано более двух полей). Сравнение групп по качественным признакам проводили путем оценки таблиц сопряженности и расчета критерия хи-квадрат. При числе наблюдений в ячейках таблицы менее пяти использовали точный критерий Фишера, двусторонний тест. В ходе исследования оценивали коэффициент ранговой корреляции Спирмена различных шкал с результатами неврологического осмотра по критериям Odom. Для номинальных признаков оценивалась мера сопряженности: значимость оценивалась по критерию хи-квадрат Пирсона; взаимная сопряженность по критерию Фишера для четырехпольных таблиц и критерию Крамера (V) для любых таблиц; направленные меры оценивались по критерию Лямбда и критерию Тау Гудмена и Краскала. При применении всех шкал клинически значимыми считали изменения более чем на 30% и относили к группе «отличные или хо- рошие результаты». Для всех используемых методов статистически значимым считали значение р<0,05.

Результаты. Все пациенты были обследованы через 12 мес. после операции. Среди осложнений в раннем послеоперационном периоде наблюдали: временное усиление неврологического дефицита (усугубление тетрапареза) у 1 пациента (0,9%, 1/110); транзиторную дисфагию у 2 пациентов (1,8%, 2/110); инфекцию мочевыводящих путей (0,9%, 1/110) и пневмонию (0,9%, 1/110) на фоне тяжелой посттравматической тетраплегии и нарушения функции тазовых органов. Послеоперационные боли в раннем периоде в области шеи и верхней конечности, потребовавшие длительного приема ненаркотических анальгетиков, отмечались в 8,1% (9/110) случаев. Летальных исходов не было. Осложнений, связанных с имплантатами или фиксирующими пластинами, кифотической деформации и псевдоартрозов не выявлено. Формирование костного блока оперированного сегмента наблюдалось через 10–12 мес. Для иммобилизации шейного отдела позвоночника применяли жесткий воротник типа «Филадельфия» в течение 2–3 мес., затем мягкий воротник Шанца в течение 1 мес.

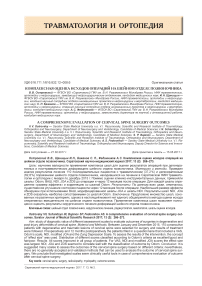

При оценке функциональных изменений и нарушения жизнедеятельности по шкале Odom через 12 мес. установлено, что у большинства пациентов наблюдались очень хорошие / хорошие результаты в 68,2% (75/110) случаев, удовлетворительные / неудовлетворительные в 31,8% (35/110). Среднее значение, стандартное отклонение и медиана составили соответственно 2,23, 0,712 и 2,0. Отмечено статистически значимо более выраженное улучшение результатов после операции при дегенеративном поражении, чем при травматическом (р=0,001, U-критерий Манна — Уитни) (рис. 1).

Таким образом, у большинства пациентов с дегенеративными поражениями отмечены хорошие послеоперационные результаты с возможностью возобновления привычного образа жизни и отказа от постоянного приема обезболивающих препаратов. Отсутствие результата после операции у части па-

Рис. 1. Результаты оценки исходов по критериям Odom в зависимости от дегенеративного или травматического поражения. Группы статистически значимо различаются (р=0,001, U-критерий Манна — Уитни)

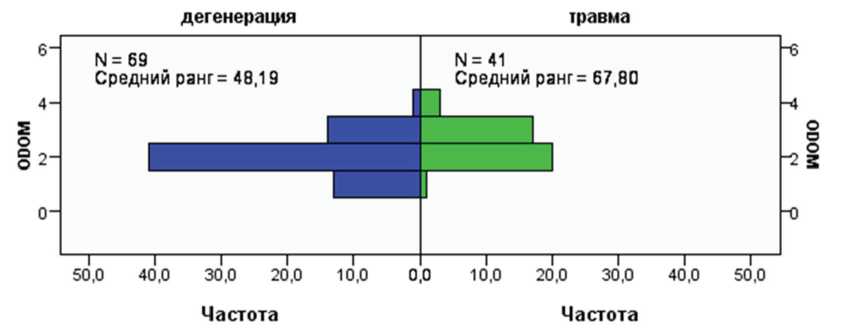

Рис. 2. А — оценка болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) до операции, через 3–6 мес. и через 12 мес. после операции (р<0,001, критерий Q Кокрена для двух и более связанных выборок); Б — оценка функционального статуса по шкале NDI до операции и через 12 мес. после операции (р<0,001); В — медиана (групповая) уровня неврологического дефицита по модифицированной шкале JOA до операции и через 12 мес. после операции (р<0,001); Г — медиана (групповая) уровня выраженности депрессии по шкале ZDS (р=0,029)

через бмеспосле через 12 меспосле операции операции

циентов данной группы и в группе с травматическим поражением связано с исходным тяжелым поражением ASIA A и B (умеренная корреляция, коэффициент корреляции Спирмена равен 0,42) и сроком поступления пациента после начала жалоб или после травмы (низкая корреляция, коэффициент корреляции Спирмена равен 0,233).

При оценке болевого синдрома отмечено статистически значимое снижение значения ВАШ (р<0,001, критерий Q Кокрена) (рис. 2).

Отмечалось практически полное исчезновение болей (0-2 балла по ВАШ) после операции у 32,7% (36/110) пациентов. В остальных случаях фиксировалось значительное снижение интенсивности болей (63,6%, 70/110). Боль сохранялась на прежнем уров-

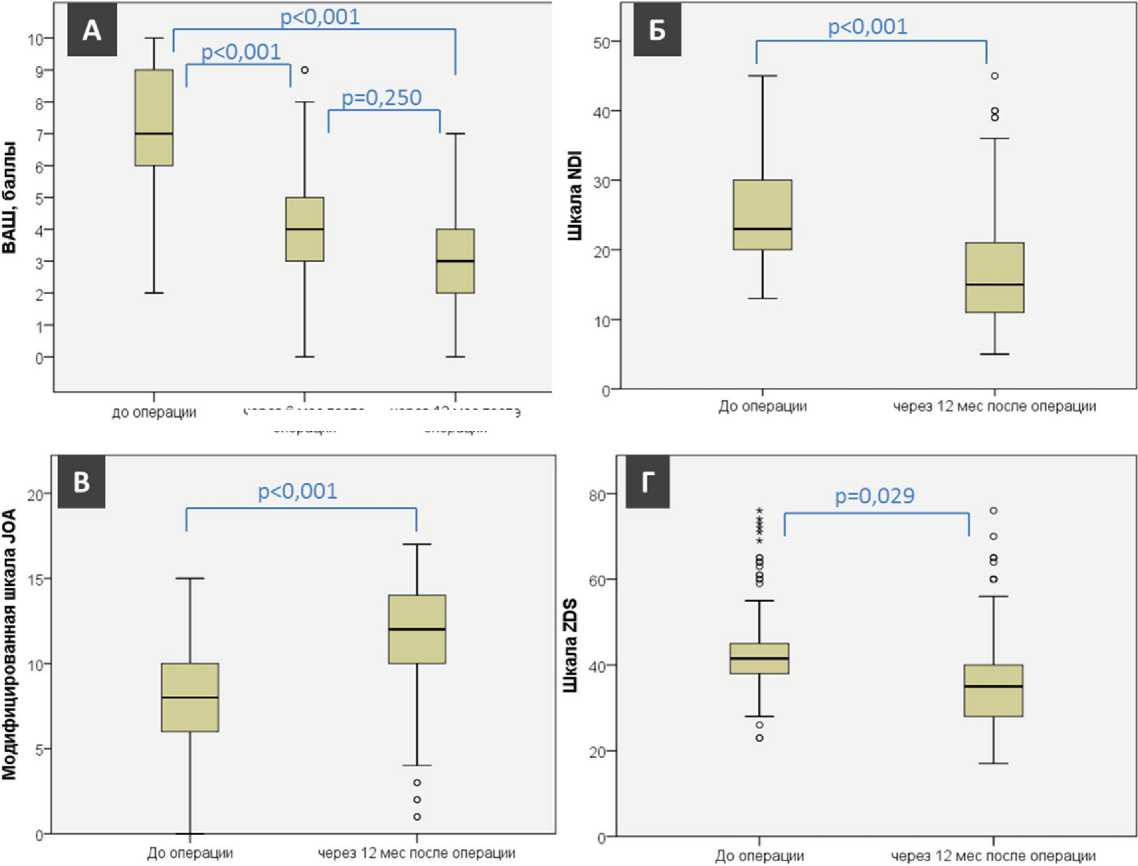

Рис. 3. Динамика изменений неврологического статуса по шкале ASIA до операции и через 12 мес. после операции. Разница в неврологическом статусе до и после операции была статистически значимая (р=0,007, критерий Q Кокрена для двух связанных выборок)

не у 3,6% (4/110) пациентов. Средний размер эффекта составил 2,18.

Отмечен более длительный срок, необходимый для регресса неврологического дефицита в отличие от болевого синдрома, что коррелировало со сроком заболевания и тяжестью поражения спинного мозга и нервных корешков. Полный регресс неврологического дефицита (до ASIA E) через 12 мес. регистрировался у 23,3% (14/60) пациентов, частичный у 73/3% (44/60), отсутствие эффекта у 3,3% (2/60). Разница в неврологическом статусе до и после операции была статисти- чески значимая (р=0,007, критерий Q Кокрена) (рис. 3). Средний размер эффекта составил –0,36.

В исследуемой группе больных с шейным болевым синдромом шкалу NDI применяли у 107 (64%) больных. Медиана и диапазон значений для NDI составили соответственно 26 и 22–34. Отмечалось статистически значимое снижение NDI через 12 мес. после операции (р<0,001, критерий Q Кокрена). Средний размер эффекта составил 1,07.

Медиана (групповая) уровня неврологического дефицита по шкале JOA составила 8,0 до операции и 11,49 после операции. Средний размер эффекта в исследуемой группе больных составил 1,10.

Медиана (групповая) уровня выраженности депрессии по шкале ZDS составила 43,9 до операции и 36,3 через 12 мес. после операции (р=0,029, критерий Q Кокрена). Выявлена зависимость результатов от состояния психоэмоциональной сферы у больных с поражением шейного отдела позвоночника. Средний размер эффекта составил 0,67.

Размер эффекта был максимальный при использовании ВАШ: 2,18 (2,24 при травме и 2,08 при дегенеративном поражении). Высокий размер эффекта был и при применении модифицированной шкалы JOA и шкалы NDI: 1,10 и 1,07 соответственно. Шкала ASIA и ZDS показали небольшой размер эффекта: 0,36 и 0,67 соответственно (табл. 3).

Все представленные шкалы оказались эффективными в оценке результатов хирургического лечения данной популяции пациентов. Однако результаты шкал NDI, JOA и ZDS оказались наиболее сопоставимыми со шкалой Odom (табл. 4).

При оценке сопряженности с критериями Odom для шкал ВАШ, NDI, JOA и ZDS отмечена умеренная корреляция полученных данных (0,328–0,503, критерий Фишера).

Таблица 3

Медиана (групповая) результатов различных шкал до и через 12 мес. после операции при травматическом и дегенеративном поражении шейного отдела позвоночника

|

Шкала |

Все пациенты (n=110) |

Травма (n=41) |

Дегенерация (n=69) |

р* |

|

Шкала Odom |

||||

|

Отличные/хорошие |

75 |

21 |

54 |

0,006 |

|

Удовлетв./неудовлетв. |

35 |

20 |

15 |

0,006 |

ВАШ

|

До операции |

7,11 |

7,34 |

6,73 |

0,136 |

|

После операции 6 мес. |

3,99 |

4,14 |

3,73 |

0,203 |

|

После операции 12 мес. |

2,95 |

3,02 |

2,82 |

0,433 |

|

размер эффекта *** |

2,18 |

2,24 |

2,09 |

|

|

р** |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

Шкала ASIA****

|

До операции |

3,91 |

3,68 |

4,04 |

0,001 |

|

После операции 12 мес. |

4,28 |

4,07 |

4,41 |

0,007 |

|

размер эффекта *** |

–0,36 |

–0,36 |

–0,39 |

|

|

р** |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

Шкала NDI

|

До операции |

25,1 |

29,58 |

22,4 |

<0,001 |

|

После операции 12 мес. |

16,9 |

22,31 |

13,7 |

<0,001 |

|

размер эффекта *** |

1,07 |

0,80 |

1,71 |

|

|

р** |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Шкала |

Все пациенты (n=110) |

Травма (n=41) |

Дегенерация (n=69) |

р* |

|

Модифицированная шкала JOA |

||||

|

До операции |

8,02 |

6,19 |

9,11 |

<0,001 |

|

После операции 12 мес. |

11,49 |

9,34 |

12,7 |

<0,001 |

|

размер эффекта *** |

–1,10 |

–1,02 |

–1,34 |

|

|

р** |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

|

|

Шкала ZDS |

||||

|

До операции |

43,97 |

47,21 |

42,02 |

0,096 |

|

После операции 12 мес. |

36,38 |

40,31 |

34,04 |

0,029 |

|

размер эффекта *** |

0,67 |

0,50 |

0,90 |

|

|

р** |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

|

П р и м еч а н и я : * — расчет критерия χ² (точный критерий Фишера) или критерий U Манна — Уитни для независимых выборок; ** — критерий Q Кокрена для двух и более связанных выборок или критерий знаковых рангов Вилкоксона; *** — размер эффекта = (средний балл перед операцией — средний балл после операции)/стандартное отклонение среднего балла перед операцией; **** — для шкалы ASIA: A=1, B=2, C=3, D=4, E=5.

Сравнение результатов по данным различных шкал со шкалой Odom

Таблица 4

|

Шкала |

Шкала Odom |

Значимость |

Симметричные меры |

Направленные меры |

||||

|

Результат* |

отличный или хороший |

удовлет-вор. или неудов-летвор. |

Хи-квадрат Пирсона |

Критерий Фишера |

Критерий V Крамера |

Критерий Лямбда |

Критерий Тау Гудмена и Краскала |

|

|

ВАШ |

отличный или хороший удовлетвор. или неудовлетвор. |

65 10 |

20 15 |

0,001 |

0,328 |

0,328 |

0,143 |

0,108 |

|

NDI |

отличный или хороший удовлетвор. или неудовлетвор. |

51 24 |

5 30 |

<0,001 |

0,500 |

0,500 |

0,171 |

0,250 |

|

ASIA |

отличный или хороший удовлетвор. или неудовлетвор. |

41 34 |

21 14 |

0,599 |

0,050 |

0,050 |

<0,001 |

0,003 |

|

JOA |

отличный или хороший удовлетвор. или неудовлетвор. |

57 18 |

8 27 |

<0,001 |

0,503 |

0,503 |

0,257 |

0,253 |

|

ZDS |

отличный или хороший удовлетвор. или неудовлетвор. |

53 22 |

7 28 |

<0,001 |

0,474 |

0,474 |

0,171 |

0,225 |

Примечания: * — считали изменения более чем на 30% клинически значимыми и относили к группе «отличные или хорошие результаты»; ** — КШ — комплексная шкала оценки исходов операций при дегенеративных и посттравматических деформациях шейного отдела позвоночника (от 5 до 15 — очень хороший и хороший результат, более 16 баллов — удовлетворительный и неудовлетворительный).

Обсуждение. Оптимальная шкала оценки результатов лечения должна быть короткой и простой в использовании, чувствительной и воспроизводимой, должна содержать наиболее значимые критерии оценки. Предложено множество шкал, основанных на различных критериях, однако в настоящий момент нет единого общепринятого метода оценки исхода после операций на позвоночнике. Эти преимущественно субъективные шкалы оценки варьируются у разных авторов, что затрудняет сравнение результатов различных исследований. Отсутствие объективных критериев в этих шкалах также затрудняют точное определение результатов хирургического лечения. Мы провели сравнительное исследование различных, наиболее распространенных шкал оценки результатов лечения. Оценен размер эффекта при применении каждой из шкал. Некоторые эффекты лечения могут быть статистически значимыми, но величина улучшения может быть настолько мала, что клинически не имеет значения. Лечение следует считать эффективным только в случае, если улучшение статистически значимое и размер эффекта достаточный. Размер эффекта через 12 мес. после операции был высокий (больше 0,8) при применении ВАШ, модифицированной шкалы JOA и шкалы NDI.

Мы обратили внимание, что применение простой визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) позволяет получить аналогичный высокий размер эффекта, как и применение сложных комплексных шкал, таких как JOA и NDI. Однако серьезным ограничением в применении ВАШ является широкая изменчивость степени болевого синдрома во времени и локализации боли при патологии шейного отдела позвоночника. Многие пациенты могут часами и днями не чувствовать боли, в то же время страдают от приступов сильной боли в промежутке между этими периодами. Эта проблема может быть решена путем опроса пациента: либо прокомментировать только существующую в насто- ящий момент боль, либо вспомнить интенсивность боли во время приступов и продолжительность приступов.

Установлено, что у пациентов с плохим клиническим исходом после операции по шкале Odom имелся и более высокий балл по шкале депрессии (ZDS) через 12 мес. после операции. Одной из причин этого может быть то, что люди с определенными психологическими чертами чаще упоминают незначительные эпизоды боли и испытывают более интенсивную боль при незначительных раздражителях. Наконец, существует признанная связь между хронической болью и депрессией [7].

При оценке корреляции различных шкал с субъективной шкалой результаты NDI, JOA и ZDS оказались наиболее сопоставимыми со шкалой Odom. Комплексные шкалы оценки сочетают различные вариации индивидуальных переменных, которые оказывают выраженное влияние на суммарный балл, и их применение не позволяет сравнивать результаты лечения различной патологии шейного отдела позвоночника. Для оптимизации шкалы все включенные элементы должны независимо друг от друга описывать симптомы и функции, связанные с этим заболеванием. Анализируя результаты проведенного исследования по использованию различных шкал для оценки результатов хирургического лечения деформации шейного отдела позвоночника, мы пришли к выводу о необходимости использования комплекса шкал в совокупности с оценкой данных лучевых методов диагностики (рентгенография, КТ, МРТ).

Заключение. Несмотря на множество существующих шкал, основанных на различных критериях, в настоящий момент нет единого общепринятого метода оценки результатов оперативных вмешательств на шейном отделе позвоночника. Применение комплекса шкал позволяет повысить валидность оценки результатов хирургической реабилитации данной категории пациентов.

Список литературы Комплексная оценка исходов операций на шейном отделе позвоночника

- Shul'ga AE, Norkin IA, Ninel' VG, et al. Contemporary vews on the pathogenesis of trauma to the spinal cord and peripheral nerve trunks. Neurosci Behav Physiol 2015; 45 (7): 811-819

- Carroll LJ, Hogg-Johnson S, Cote P, et al. Course and prognostic factors for neck pain in workers. Results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. J Manipulative Physiol Ther 2009; 32 (2 Suppl

- Closs SJ, Barr B, Briggs M, et al. A comparison of five pain assessment scales for nursing home residents with varying degrees of cognitive impairment. J Pain Symptom Manage 2004; 27(3): 196-205

- Odom GL, Finney W, Woodhall B. Cervical disk lesions. J Am Med Assoc 1958; 166 (1): 23-28

- Bono CM, Ghiselli G, Gilbert TJ, et al. An evidence-based clinical guideline for the diagnosis and treatment of cervical radiculopathy from degenerative disorders. Spine J 2011; 11 (1): 64-72

- Fernandez-Fairen M, Sala P, Dufoo M, et al. Anterior cervical fusion with tantalum implant: a prospective randomized controlled study. Spine (Phila Pa 1976) 2008; 33 (5): 465-472

- Zoega B, Karrholm J, Lind B. Outcome scores in degenerative cervical disc surgery. Eur Spine J 2000; 9 (2): 137-143

- Vernon H, Mior S. The Neck Disability Index: a study of reliability and validity. J Manipulative Physiol Ther 1991; 14 (7): 409-415

- Zung WW. A self-rating depression scale. Arch Gen Psychiatry 1965; 12:63-70

- Kazis LE, Anderson JJ, Meenan RF. Effect sizes for interpreting changes in health status. Med Care 1989; 27 (3 Suppl.): 178-189.