Комплексная оценка эрозионно-аккумулятивной деятельности русловой сети дельты Селенги

Автор: Ильичва Елена Анатольевна, Павлов Максим Валерьевич, Рогачв Аркадий Петрович

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: География

Статья в выпуске: 2 (11), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье дана интегральная оценка объемов эрозии, аккумуляции и транспорта наносов в дельте реки Селенги на основе анализа гипсометрических моделей рельефа субаэральной поверхности. Комплексный подход к изучению дельтоформирования в условиях зарегулированного приемного водоема с применением цифровой обработки географических данных позволил оценить объемы аллювия, участвующего в эрозионноаккумулятивной деятельности. Выявлены относительно устойчивые участки русел и межрукавных пространств в сопоставлении с участками, подверженными активным русловым деформациям. Представлены расчетные показатели эрозионно-аккумулятивной деятельности проток в сравнении с наблюдаемыми величинами стока наносов. Дана характеристика скоростей береговой эрозии, смещения узлов бифуркации, плановых русловых деформаций в целом. Выявлены факторы переформирования русловой сети и роль источников поступления наносов для дельтоформирования.

Модель рельефа, сток наносов, русловые деформации, дельта, селенга, байкал

Короткий адрес: https://sciup.org/148318023

IDR: 148318023 | УДК: 551.482.6: | DOI: 10.18101/2542-0623-2019-2-95-107

Текст научной статьи Комплексная оценка эрозионно-аккумулятивной деятельности русловой сети дельты Селенги

Ведущим процессом рельефоформирования дельт выдвижения является флю-вивиальный, обусловливающий эрозионно-аккумулятивную деятельность проток и транспорт наносов. Сток наносов в вершине дельты обеспечивает поступление материала с водосборного бассейна реки и затем существенно дополняется дельтовыми русловыми наносами. Важнейшую роль в формировании дельтовых наносов и межрукавных пространств, по нашему мнению, играют локальные источники их поступления — продукты береговой эрозии и размыва речного русла. К локальным источникам поступления наносов мы относим в первую очередь узлы бифуркации проток дельты и сильно размываемые берега в вершинах излучин, где по эмпирическим данным резко увеличивается мутность потоков. Современный этап формирования дельты Селенги приурочен к техногенному подъему уровня Байкала и его установлению на фиксированных отметках. Повышение базиса эрозии привело к частичному затоплению и переформированию русловой сети дельты, выраженному появлением новых направлений стока и смене руслового процесса. Переформирование русловой сети дельты происходит постоянно, однако периоды экстремальной водности в бассейне приводят к кардинальным русловым деформациям и перестройке гидрографической сети в целом. За рассматриваемый период наблюдалось как минимум два значительных периода высокой водности. Сезонные колебания уровня Байкала приводят к врезанию или заполнению осадками приустьевых участков.

Таким образом, морфометрия субаэральной дельты непостоянна во времени за счет плановых изменений положения береговой линии озерного края и высотной динамики поверхности и непрерывной перестройки русловой сети. Под субаэральной дельтой нами понимается поверхность, заключенная между бровками позднеплейстоценовых террас, главным узлом бифуркации в районе с. Малое Колесово и динамичной береговой линией озерного края дельты. Современное формирование дельты происходит внутри обозначенных границ.

Материал и методика

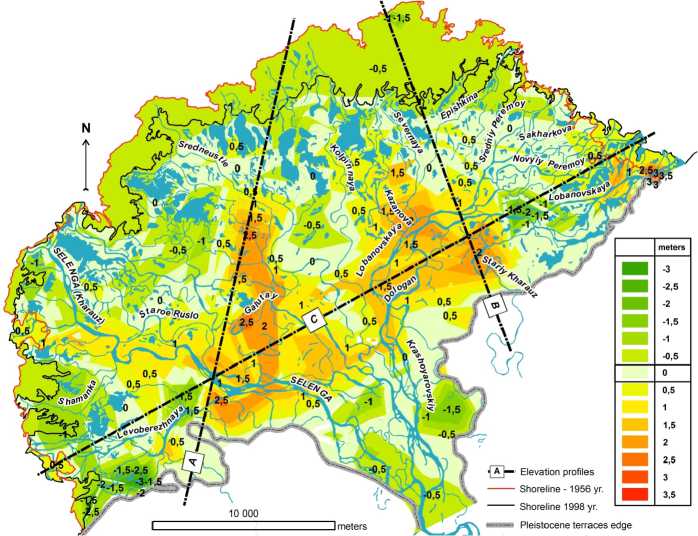

В основу исследований положен морфометрический анализ субаэральной поверхности дельты Селенги, выполненный по топографическим картам с применением гис-технологий. К цифровой обработке подобраны топографические карты единого масштаба 1956 г. издания, характеризующие пространственную ситуацию по материалам 1952 г., когда дельта находилась при воздействии естественных факторов рельефообразования, и 1998 г. издания (ситуация 1995 г.), отображающая морфометрию при высоком уровне Байкала и результирующем состоянии рельефа после стрессовых состояний системы «река — озеро». С карт снимались контуры береговых линий дельты, соответствующей уровню Байкала на год съемки, и плановое положение проток, а также высотные отметки на межрукавных пространствах и на урезах в Балтийской системе высот (БС). Внутренние границы современной дельты проведены по бровкам позднеплейстоценовых и голоценовых террас.

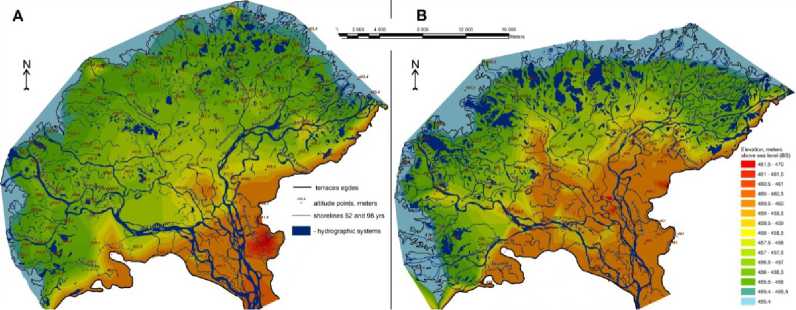

Данные об абсолютных высотах обработаны в геоинформационной системе QGIS (Quantum GIS) с использованием метода интерполяции данных «Нерегулярные триангуляционные сети» (Triangular Irregular Networks — TIN) — одним из способов цифрового отображения структуры поверхности. Результатом построений стали гипсометрические модели рельефа, отображающие плановую и высотную морфо- метрию дельты (рис. 1). Для каждого временного среза были выделены поверхности с шагом высоты 0,5 м, наложены друг на друга и «вырезаны», что позволило создать интегральную модель динамики высот и плановых положений русел и береговой линии, характеризующую эрозионно-аккумулятивную деятельность в дельте за 40-летний период.

Рис. 1. Гипсометрические модели рельефа современной субаэральной дельты. А — 1956 г.; Б — 1998 г.

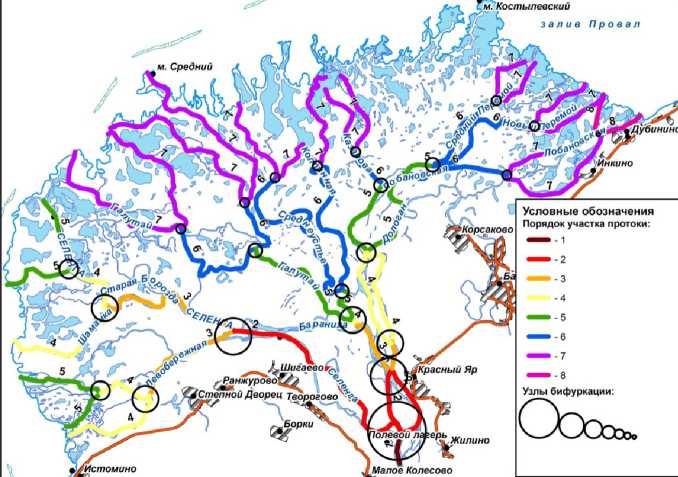

Для выявления пространственной дифференциации поступления наносов и определения их источников разветвленная русловая сеть дельты классифицирована по порядковой бонитировке Хортона — Стралера обратным алгоритмом. Главный узел бифуркации расположен в вершине современной дельты, имеет первый порядок, вниз по течению порядок узлов увеличивается и максимального значения достигает в русловой сети периферийной части Лобановского сектора (рис. 2).

Рис. 2. Порядковая бонитировка русловой сети и узлы бифуркации

В процессе переформирования русловой сети происходит смещение узлов бифуркаций, сопровождающееся размывом берегов и островов и русла.

Результаты и обсуждения

Процессы распределения и перераспределения стока наносов по рукавам дельт более сложны, чем аналогичные процессы для стока воды. Обычно в узлах разветвления дельтовых рукавов сток взвешенных наносов распределяется приблизительно пропорционально стоку воды. Однако вдоль рукавов такая пропорциональность уже не соблюдается: в активизирующихся рукавах доля стока взвешенных наносов больше доли стока воды (причина — дополнительное поступление наносов в результате размыва), а в отмирающих рукавах в связи с отложением наносов наблюдается противоположная картина.

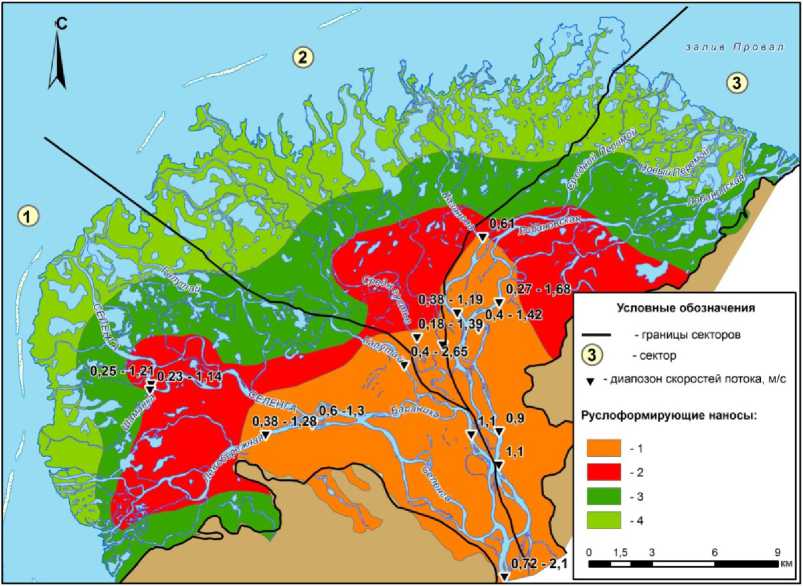

Распределение крупности русловых наносов по протокам дельты во многом совпадает с границами геоморфологических районов [Павлов и др., 2016] и зависит в первую очередь от источников поступления или участков размыва берегов и скоростей потока. Основным источником их поступления служат песчаные отложения позднеплейстоценовых террас и специфичные сцементированные галечно-гравийные отложения более древних свит, размывающихся рекой в главном узле бифуркации и ниже до узлов разветвления 2–3 порядков (рис. 2). Часто узлы разветвлений находятся на границах геоморфологических зон, и здесь происходит постепенное изменение состава и крупности руслового аллювия. Границы изменения состава аллювия нечеткие и могут простираться на 1–2 км вниз по течению [Dong et. al., 2016; Эколого-географический…, 2019].

Выявлена закономерность пространственного распределения руслоформирующих наносов от «главного» разбоя в вершине дельты до устьев проток. В целом руслоформирующие наносы дельты представлены в вершине и центральной части гравийно-песчаным материалом, по составу схожим с отложениями манзурской свиты, вскрываемой рекой на левом берегу в привершинной части дельты, а в устьевых участках — мелкозернистыми песками и илами (рис. 3). Окатанность гравийногалечного материала в основном средняя. В районе главного узла разбоя встречаются хорошо окатанные гальки и единично валуны. Образование илов в периферийной части связано с активным продуцированием фитомассы в вегетационный период.

Прослеживается взаимосвязь скоростей потоков и крупности аллювия. Скорости в вершине дельты 1–2 м/c, к устьям проток — до 0,3 м/с. Накопление толщ аллювиальных отложений происходит в периоды значительной водности. К примеру, в летний паводок 2012 г. подъем уровня воды составил более 1,5 м в сравнении с измерениями 2011, мощность накопленного аллювия в русле составила 1,2 м. Береговая эрозия в паводок достигала 2,5 м/сут. Подобная интенсивность отмечена в период паводков 2013 г. За 1 месяц в вершине дельты отмыто почти 10 метров левого берега, и положение фарватера реки непостоянно даже в течение короткого временного промежутка.

Сток наносов реки, его временная изменчивость и распределение по рукавам оказывают огромное влияние на формирование русловой сети дельты, ее озерного края и устьевых баров, заиление дельтовых озер и другие процессы. Обильное отложение речных наносов в дельтовой области вызывает значительную изменчи- вость гидросети и перераспределение водного потока по рукавам. Средние годовые расходы наносов изменяются от года к году в значительных пределах. Не всегда наибольший по водности год является наибольшим по стоку наносов. Однако в целом за период наблюдений колебания средних годовых расходов взвешенных наносов в большинстве случаев синхронны с колебаниями годовых расходов воды. Средние за период наблюдений значения стока наносов и мутности по посту с. Мостовой составили соответственно 64 кг/с и 70 г/м3.

Рис. 3. Зонирование дельты по распределению руслоформирующих наносов в протоках дельты (1 — гравийно-галечные до песка гравелистого; 2 — песок крупнозернистый до среднезернистого; 3 — пески мелкозернистые; 4 — пески алевритовые с органическими остатками, ил) [Эколого-географический…, 2019]

Наименьшая мутность наблюдается в период ледостава, когда в питании рек принимают участие лишь подземные воды, причем минимальная величина мутности воды отмечается в феврале — марте [Гидрологический режим…, 1977]. Наибольший смыв с поверхности водосборов, следовательно, и максимальная мутность наблюдаются обычно с мая по август. Основные объемы наносов (до 60%) по р. Селенге проходят летом; доля весеннего стока за все характерные годы — менее 40% годового объема. Для этой реки сезонное распределение стока наносов совпадает с сезонным распределением стока воды, следовательно, определяющим фактором в формировании стока наносов является водный режим реки, процессы русловой эрозии и дождевой смыв со склонов.

Средний сток наносов, рассчитанный К. К. Вотинцевым, составлял 2,39 млн т, максимальный объем стока наносов (1947–1967 гг.) отмечался в 1961 г. и составил 2,9 млн т [Ресурсы поверхностных…, 1973].

По официальным данным, за последние годы [Государственный доклад…, 2015] сток взвешенных веществ в оз. Байкал с водами р. Селенги носит неравномерный характер, изменяясь в широких пределах от 0,3 до 1,3 млн т. Рассчитанные объемы стока за период экспериментальных наблюдений в дельте коррелируют с данными сети наблюдений Росгидромета.

По бассейну р. Селенги отмечается снижение стока наносов ввиду затишья эрозионных процессов в последние 50 лет, что связано с консервацией сельскохозяйственных земель [Ильичева Е. А., 2008; Bazhenova O. I., 2009].

Диапазон значений измеренной мутности за период исследований меняется по пространству дельты в различные годы и сезоны от 220 до 4,5 г/м3. Мутность се-ленгинских вод при входе в дельту составляет от 16 до 95 г/м3. Максимальный сток взвешенных наносов отмечался в паводок 2012 г. и составил 2,5 млн т, минимальные объемы поступили в 2007 г. и 2011 г.

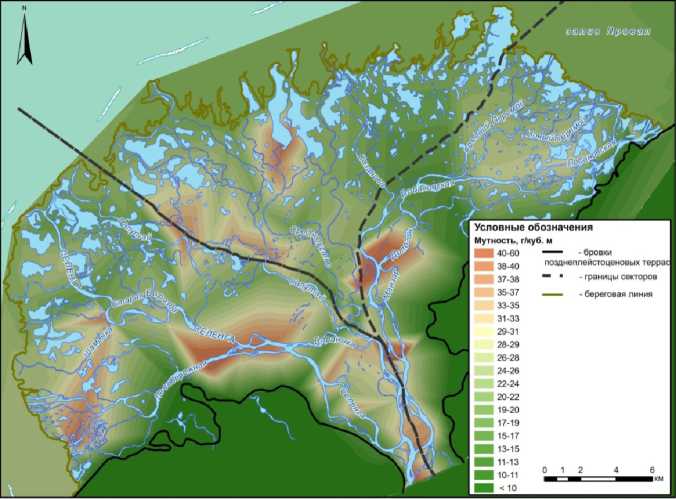

В июле 2013 г. проведена съемка наносов по всем протокам дельты с периодичностью отбора проб на фильтрование 2–3 км. Результат проведенного анализа представлен на карте-схеме распределения мутности по основным протокам дельты (рис. 4).

В сравнении с ежегодно получаемыми данными о мутности выявлена общая закономерность концентраций взвешенных веществ в дельте. Значения из года в год могут отличаться в 2–3 раза в зависимости от водности в вершине дельты, и относительные изменения имеют определенную связь с гидроморфологическими элементами русла [Dongatal, 2019].

Рис. 4. Мутность речных вод в дельте р. Селенги (съемка в июле, 2013 г.)

В июле 2013 г. значения мутности менялись от 48 г/м3 в вершине дельты до 14 г/м3 в устье протоки Лобановская. В придельтовой части заливов Провал и Черкалов Сор, где глубины не превышают 1,5 м, в штиль мутность составляла 18–22 г/м3. После штормов на этих участках мутность достигала 30–40 г/м3. В протоках дельты от основного узла бифуркации к устьям изменение значений мутности происходит неравномерно, однако наблюдается общее уменьшение. Шлейфы мутности иногда распространяются до 5 км в Байкал [Лабутина, Тарасов, 2018].

Увеличение концентраций в устьевых участках проток Левобережная, Харауз, Галутай, Среднеустье, Колпинная и в мелководных заливах обусловлено волновой деятельностью Байкала и нагонными явлениями, вызывающими перемешивание текучих вод и взмучивание руслоформирующих наносов.

Отмечено значительное увеличение мутности на внутридельтовых узлах бифуркации (рис. 2, 4). Ниже основного узла разбоя (с. Малое Колесово) по протокам Лобановского сектора мутность резко увеличивается в Краснояровском узле — с 28 до 59 г/м3, в разбое Лобановская — Дологан — Манзар — с 26 до 52 г/м3. Увеличение мутности отмечается в узле Селенга — Левобережная, в приустьевой части протоки Левобережная, где происходит разбиение на мелкие протоки, на крутых меандрах и малых разбоях проток Галутай, Среднеустье, Колпинная. Отмечено увеличение мутности на участках подмываемых берегов и размываемых островов и осередков. Увеличение мутности зависит и от глубин проток на перекатах в районах разбоев. Шлейфы повышенной мутности прослеживаются от 500 до 1000 м от источников поступления материала.

Анализ объемов накопления или выноса наносов в дельте, возможно, провести достаточно точно в пределах среднего течения проток, на расстоянии 12–20 км от главного узла разбоя вниз по течению. Наибольший объем накопления наносов отмечен в 2012 г. при прохождении летнего паводка (табл. 1).

Таблица 1

Объемы стока наносов (тыс.т/год)

|

2005 |

2006 |

2007 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

|

|

Вершина дельты |

913 |

1853 |

364 |

264 |

2450 |

669 |

539 |

369 |

|

Лобановский сектор |

662 |

656 |

143 |

235 |

714 |

309 |

150 |

22 |

|

Среднеустьевский сектор |

265 |

536 |

51 |

71 |

278 |

82 |

54 |

51 |

|

Селенгинский сектор |

873 |

812 |

123 |

89 |

215 |

392 |

241 |

61 |

|

Сумма по секторам |

1801 |

2004 |

317 |

395 |

1207 |

784 |

445 |

133 |

|

Объем эрозии/аккумуляции* |

-888 |

-151 |

+47 |

-132 |

+1244 |

-115 |

+94 |

+236 |

* Со знаком « - » — эрозия; «+» — аккумуляция

Пойменное осадконакопление имеет значительный вес в формировании современного облика дельты. Представленные гипсометрические модели рельефа (рис. 1) показывают плановые очертания и высоты субаэаральной поверхности дельты на два временных среза. Модель 1956 г. является своеобразной точкой отсчета наших исследований и описывает морфометрию дельты до заполнения Иркутского водохранилища, что повлекло затопление значительных территорий и переформирование побережий [Динамика берегов…, 1977]. Субаэральная дельта представляет собой полого наклонную, расчлененную современными протоками озерно-аллювиальную равнину с высокими, до 1,5 м, межрукавными пространствами и островами со средней высотой поверхности 457 м БС.

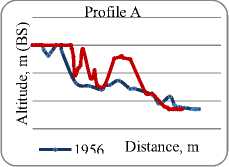

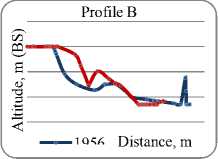

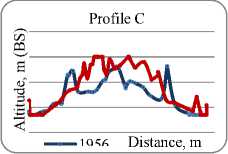

Модель 1998 г. имеет ряд морфометрических отличий от предыдущей, выраженных в новых очертаниях дельты: береговой линии, и резкий характер рельефа. Гипсометрические профили проведены по наиболее широкой части дельты и через участки, которые затронули видимые изменения, и охватывают все основные протоки ниже основного узла разбоя (рис. 5).

Средняя высота поверхности дельты увеличилась до 457,8 м БС, причем максимальные высоты (до 459 метров) наблюдаются в Селенгинском и Лобановском секторах [Ильичёва и др., 2014., Павлов, Ильичёва, 2017]. Увеличение высоты дельты в этот период связано с выходом селенгинских вод на пойму при подпоре водами Байкала и отложением пойменной и русловой фаций на межрукавных простраствах, вершинная часть дельты не затоплялась. Исследование береговых разрезов показывает чередование почвенных горизонтов с флювиальными отложениями [Павлов и др., 2016]. Особенно активно аккумулируются осадки в половодья и паводки, когда в некоторые годы речные воды выходят из русел на пойменные и надпойменные террасы.

Рис. 5. Модель развития эрозионно-аккумулятивных процессов к 1998 г., рисунок с профилями на два временных среза

Развитие эрозионно-аккумулятивных процессов, в частности русловых деформаций, подвержено влиянию колебаний уровня воды в озере. В период с 1956 по 1998 г. произошло повышение уровня воды в озере и, следовательно, обновление гидрологического режима дельты, во время которого речные системы были подвержены значительному воздействию эрозионно-аккумулятивных процессов. Данные изменений площади русловой сети представлены в таблице 2.

Таблица 2

Рассчитанные площади русел в дельте реки Селенги в 1956 и 1998 гг.

|

Протоки |

Площадь, км2 |

|

|

1956 г. |

1998 г. |

|

|

Галутай |

1,216 |

1,586 |

|

Дологан |

4,809 |

4,634 |

|

Колпинная |

1,146 |

0,931 |

|

Лобановская |

6,361 |

4,888 |

|

Среднеустье |

1,593 |

1,086 |

|

Епишкина |

0,748 |

0,739 |

|

Левобережная |

- |

2,642 |

|

р. Селенга — основное русло |

6,385 |

5,012 |

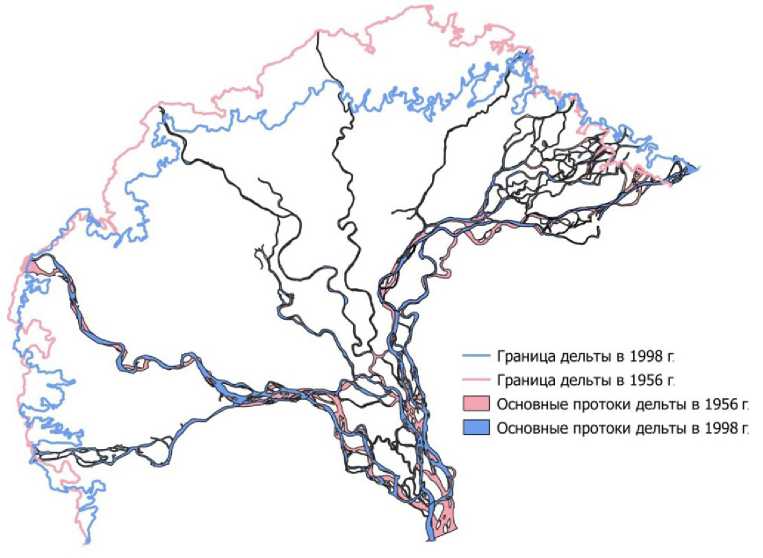

Сравнительный анализ разновременных геоданных позволяет оценить скорости и направленность русловых деформаций, а в целом динамику площади, занятой русловой сетью (рис. 6).

Рис. 6. Совмещенная русловая сеть дельты Селенги

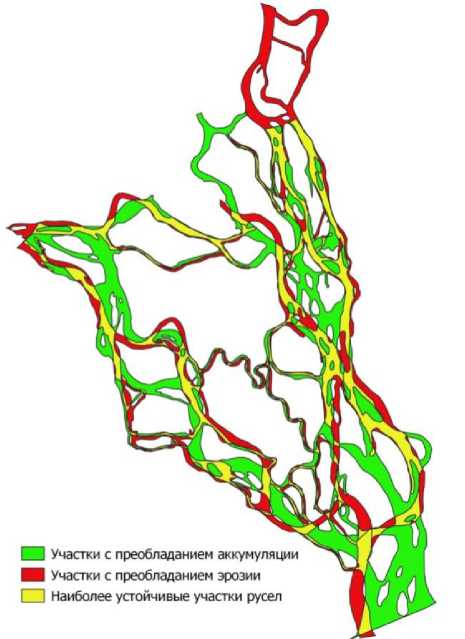

Предложенная интегральная модель позволяет вычислить и визуально оценить площади эрозии, аккумуляции и относительно устойчивых участков русловой сети (рис. 7).

Рис. 7. Интегральная модель русловых деформаций с 1956 по 1998 г. в привершинной части дельты

Участки проток с преобладанием аккумуляции показывают, что внутри рассматриваемого периода времени произошло накопление руслового материала. Участки с преобладанием эрозии фиксируют процессы русловой эрозии, их следствием являются расширение или горизонтальные деформации русел (плановая миграция). Относительно устойчивые участки русел отображают стабильные участки русла реки, где процессы эрозии и аккумуляции либо не проявлялись, либо взаимно компенсировали друг друга. Результаты расчетов сведены в таблицу 3.

С учетом высот берегов, полученных по гипсометрическим моделям (рис. 1), вычислены объемы твердого материала, задействованного в эрозионно-аккумулятивной деятельности за 40-летний период (табл. 4). Отрицательные значения в таблице 4 свидетельствуют о том, что аккумулятивные процессы преобладали над эрозионными в рассматриваемый временной интервал.

Таблица 3

Площади участков русел проток с преобладанием эрозии, аккумуляции и наиболее устойчивые к размыву

|

Протоки |

Площадь, км2 |

||

|

эрозионных участков |

участков аккумуляции |

устойчивых участков |

|

|

Галутай |

1,14 |

0,56 |

0,67 |

|

Дологан |

3,56 |

3,73 |

1,09 |

|

Колпинная |

0,45 |

0,67 |

0,48 |

|

Лобановская |

3,28 |

5,01 |

1,38 |

|

Среднеустье |

0,48 |

0,99 |

0,61 |

|

Епишкина |

0,34 |

0,35 |

0,41 |

|

Левобережная |

2,64 |

- |

- |

|

р. Селенга (пр. Харауз) |

3,38 |

2,00 |

3,03 |

|

Вершина дельты |

4,89 |

- |

- |

Таблица 4

Интегральные значения объемов материала, участвовавшего в эрозионно-аккумулятивных процессах

|

Протоки |

Эрозия, км3/год |

Аккумуляция, км3/год |

км3/год |

|

Галутай |

101 |

49 |

51 |

|

Дологан |

372 |

390 |

-18 |

|

Колпинная |

40 |

59 |

-19 |

|

Лобановская |

315 |

482 |

-166 |

|

Среднеустье |

43 |

87 |

-45 |

|

Епишкина |

30 |

30 |

0 |

|

Левобережная |

243 |

- |

243 |

|

р. Селенга (пр. Харауз) |

260 |

154 |

106 |

|

Вершина дельты |

450 |

740 |

-291 |

Наибольший по модулю объем накопленного материала приходится на вершину дельты — 291 км3/год. Это связано со сменой руслового процесса от островной многорукавности в 1952 г. к меандрированию, начавшемуся в 1980-х гг., и формированию сегментной адаптированной (врезанной) излучины.

Следующей по значению объемов накопленного аллювия является протока Лобановская, которая подвержена значительным русловым деформациям и перестройке гидросети. За рассматриваемый период произошло слияние проток Дологан и Лобановская. Часть русла Лобановской занеслась наносами, большая доля стока перераспределилась в Дологан.

Основное русло дельты Селенги постепенно уменьшается и замывается. Большая часть стока из года в год уходит в новообразованную протоку Левобережную.

Протока Галутай в Среднеустьевском секторе дельты имеет положительное соотношение эрозионно-аккумулятивных процессов (51 км3/год). Рукав Среднеустье же, наоборот, отрицательное соотношение (–45 км3/год). Полученные значения близки друг другу по значению модуля, что может свидетельствовать о взаимной компенсации эрозионно-аккумулятивных процессов в центральном секторе дельты. Протока Колпинная более подвержена эрозии и теряла 19 км3/год. Такие потери материала могут быть приурочены в первую очередь к сокращению площади дельты и центрального сектора в частности.

Заключение

Комплексный подход к изучению дельтоформирования в условиях зарегулированного приемного водоема с применением цифровой обработки географических данных позволил оценить объемы аллювия, участвующего в эрозионно-аккумулятивной деятельности. В целом площадь дельты за рассматриваемый период сократилась более чем на 60 км2 за счет затопления части территории Среднеустьевского сектора. Высота субаэральной поверхности дельты в целом увеличилась на 0,8 м в результате отложения пойменного и руслового аллювия на островах и межрукавных пространствах, в основном на абсолютных отметках ниже 458 м БС. Выявлены относительно устойчивые участки русел и межрукавных пространств в сравнении с участками, подверженными активным русловым деформациям. Осредненные данные по динамике объемов перемещаемого аллювия в дельте показали, что среднегодовые величины эрозии и аккумуляции различны на 140 км3/год, что составляет порядка 2,7 млн т в год. За рассмотренный период в дельте накопилось более 5500 км3, что коррелирует с наблюдаемыми нами величинами стока наносов в настоящее время.

Исследования проводятся при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17–29– 05052 офи_м «Экзоморфолитогенез устьев Байкальских притоков на современном этапе гидроклиматического цикла: моделирование и прогноз»

Список литературы Комплексная оценка эрозионно-аккумулятивной деятельности русловой сети дельты Селенги

- Гидрологический режим рек бассейна р. Селенги и методы его расчета / под ред. В. А. Семенова и Б. Мягмаржава. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 237 с.

- О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2014 году: гос. доклад. Иркутск, 2015. 436 с.

- Динамика берегов озера Байкал при новом уровенном режиме.М.: Наука, 1976. 88 с.

- Ильичёва Е. А., Корытный Л. М., Павлов М. В. Русловая сеть дельты р. Селенги на современном этапе // Вестник Томского университета. 2014. № 380. C. 190-194.

- Ильичёва Е. А. Динамика структуры речной сети Селенги и ее дельты // География и природные ресурсы. 2008. № 4. С. 57-63.