Комплексная оценка состояния экосистемы малой горной реки в районе строительства железнодорожной магистрали

Автор: Андрианова А.В., Апонасенко А.Д., Макарская Г.В., Пономарева Ю.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 8, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты комплексных исследований по экологическому состоянию малой горной реки Ус. Установлено, что в настоящее время водоток можно рассматривать в качестве фонового, но с участками напряжения в местах антропогенного воздействия.

Горные реки, зообентос, физиология рыб, биоиндикация

Короткий адрес: https://sciup.org/14083226

IDR: 14083226 | УДК: 574.587

Текст научной статьи Комплексная оценка состояния экосистемы малой горной реки в районе строительства железнодорожной магистрали

Введение . В экологии давно и прочно устоялось понятие “малые реки” как класс экосистем со специфическими характеристиками, требующими отдельного методического подхода к их изучению и эксплуатации [1]. В Красноярском крае около 314 тысяч малых водотоков; площади их бассейнов обычно не превышают 2 тыс. км2, длины – 50 км [2].

По распоряжению Правительства РФ (от 30 декабря 2006 г. № 1708-р) была начата реализация масштабного инвестиционного проекта «Строительство железнодорожной линии Кызыл-Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва». В административном отношении трасса расположена на территории Красноярского края и Республики Тыва; около 80 км трассы пройдет по территории природного парка “Ергаки” (центральная часть Западного Саяна, юг Красноярского края). Гидрографическая сеть района проектируемой железной дороги относится к бассейну р. Енисей и охватывает более десятка крупных водных артерий, в числе которых одна из значимых малых рек региона и главный водоток парка “Ергаки” – р. Ус.

На территории природного парка «Ергаки» в долинах малых рек и ручьев создаются уникальные условия для формирования и сохранения богатой эндемичной фауны и флоры.

Однако исследования водных экосистем данного района единичны [3, 4]. Инвентаризация гидробиоценозов водотоков парка “Ергаки” позволит получить ценный теоретический и прикладной материал для познания структуры и динамики естественных биоценозов, биогеографии населяющих их организмов.

В настоящее время поверхностные воды парка “Ергаки” испытывают значительную антропогенную нагрузку, вызванную развитием туризма (засорение бытовым мусором, вытаптывание озерных террас и пойм ручьев, сокращение площадей растительных сообществ). Расширение хозяйственной деятельности на территории парка, связанное со строительством железной дороги, горнолыжной базы и других без сомнения приведет к обострению уже существующих экологических проблем.

Проект строительства железнодорожной линии предусматривает более десяти мостовых переходов через р. Ус и ее пойму, в основании правого борта долины р. Ус планируется возведение железнодорожной станции Арадан (в пос. Арадан). При строительстве железной дороги, тоннелей и мостовых переходов, несомненно, происходят всесторонние изменения характеристик поверхностных водных объектов, влекущие за собой нарушение биологического баланса водных экосистем. Особенно это актуально для малых рек на территории строительства железной дороги, которые по потенциалу устойчивости относятся к малоустойчивым природным экосистемам [5]. Именно небольшие речки в наибольшей степени чувствительны к любой деятельности на водосборе, так как они часть единого ландшафтного комплекса и особенно тесно связаны со всеми другими его компонентами. В процессе проектирования железной дороги определён единовременный (наносимый строительством железной дороги) и ежегодный (вследствие сокращения нерестовых площадей рыб) ущерб рыбному хозяйству по каждому региону прохождения трассы. Однако при этом не были учтены экосистемный подход к анализу состояния малых рек и особенности их функционирования.

Цель исследований . Комплексная оценка состояния экосистемы малой горной реки в райне строительства железнодорожной магистрали.

Материалы и методы исследований. В летний период 2012 г. исследовался участок р. Ус протяженностью около 100 км вниз по течению от пос. Усть-Буйба. На данном участке вдоль реки проходят федеральная трасса М-54 и Усинский тракт. Для отбора проб в реке намечено 12 станций (от верховья к низовью) с учетом маршрута проектируемой железнодорожной трассы.

Сбор и обработку проб фитопланктона и зообентоса осуществляли по стандартным методикам [6–8]. Определение первичной продукции, деструкции органического вещества, биологического потребления кислорода (БПК 5 ) проводили скляночным методом в кислородной модификации, растворенного кислорода – методом Винклера [9]. Концентрацию хлорофилла фитопланктона и растворенного органического вещества (РОВ) измеряли флуориметрическим методом на оригинальном флуориметре ЛФл-И [10]. Минерализация воды определялась по электропроводности с помощью кондуктометра.

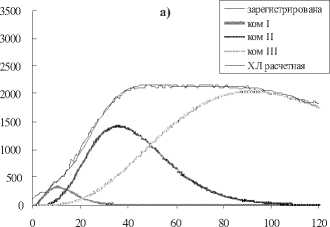

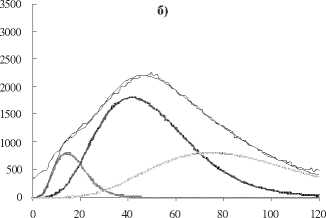

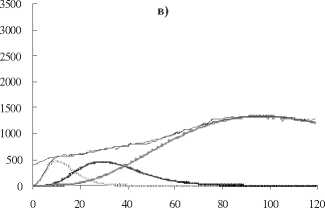

Возраст рыб, морфометрические и гематологические показатели определяли согласно общепринятым методикам [11, 12]. Функциональную активность клеток крови рыб при антигенной стимуляции фагоцитоза [13] оценивали по кинетике генерации активных форм кислорода (АФК), регистрируемой микрометодом люминолзависимой хемилюминесценции с использованием аппаратурно-программного комплекса “Хемилю-минометр CL-3604-ЭВМ” [14], учитывая наиболее информативные параметры: амплитуду максимальной активности хемилюминесцентной реакции (I max, имп/с), время достижения максимума (T max, мин) и площадь под кривой хемилюминесценции (S, имп. за 120 мин), определяющей общее количество квантов, регистрируемых за время записи хемилюминесцентной кривой [15]. Индекс активации расчитывали как соотношение величин S при антигенной стимуляции клеток in vitro и без нее.

Результаты исследований и их обсуждение. Река Ус – правый приток р. Енисей в его верхнем течении; длина 236 км, площадь бассейна 6880 км2. Берёт начало в Западном Саяне из карового Черного озера и относится к Саяно-Кузнецко-Алатаускому ландшафтно-гидрологическому району, имеющему типично горный рельеф. Реки данного района быстрые, бурные, порожистые. Средний расход воды в 43 км от устья 66 м3/с. Питание смешанное, с преобладанием снегового.

Содержание растворенного кислорода в воде было в норме ПДК для рыбохозяйственных водоемов (6 мг/л) и в среднем составило 7,8 мг/л. Пространственное распределение РОВ носило неоднородный характер, колебания составили от 0,9 до 5,2 мг/л. Максимальные значения РОВ отмечены в зонах антропогенного влияния (ст. 4 – пересечение с трассой М-54) и в устье мелких притоков, привносящих РОВ из лесного массива (ст. 10 – устье р. Теплая). БПК 5 составило 1,45 мгО 2 /л, что соответствует 3 классу “удовлетворительной чистоты” [16]. Водоток слабоминерализован, в среднем 50 мг/л в единицах NaCl.

По данным ГУ "Красноярский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями", вода в р. Ус характеризуется как “грязная”; превышение ПДК отмечается для тяжелых металлов (Cu, Zn, Mn) и нефтепродуктов [17].

В фитопланктоне р. Ус определено 66 таксонов водорослей из 5 отделов, 6 классов и 34 родов. Особую роль в формировании фитоценозов играют диатомовые (47 видов) и зеленые (14 видов) водоросли. Остальные отделы (синезеленые, эвгленовые, динофитовые) малочисленны, характеризуются небольшим видовым разнообразием (всего 5 видов) и встречаются эпизодически.

Основу видового богатства диатомовых водорослей составляли донные формы Cymbella, Gompho-nema , Synedra и Navicula – по 5–7 таксонов. Доминирующий комплекс характеризовался относительной стабильностью вдоль исследованного участка реки и состоял из диатомовых Cyclotella radiosa (Grun.) Lemm. , Diatoma vulgare Bory , Hanea (Ceratoneis) arcus (Ehr.) Kutz. , Achnanthes lanceolata (Breb.) Grun. , Cymbella ven-tricosa Lutz. , Gomphonema lanceolatum Ehr .

Сравнительный анализ альгоценозов вдоль русла реки выявил сходство видового состава (значения коэффициента Серенсена от 54 до 70 %) в верховье между станциями 1–3 и в низовье между станциями 8–12. Кроме того, сообщества на ст. 6 (устье р. Омул) и ст. 8 (с. Усинское) оказались таксономически близки к верхнему участку реки.

Индекс видового разнообразия Шеннона Н в пространственном аспекте варьировал от 2,0 до 3,3 (табл. 1). На практике максимальная величина индекса Шеннона не превосходит 4,5, а значение Н около 3

указывает на достаточно высокий уровень разнообразия сообществ [18]. Выявлена тенденция усложнения структуры фитоценозов к низовью, где отмечалось наибольшее число форм водорослей (более 30) (табл. 1). Наименее беден таксономический состав фитопланктона (10–13 видов) в районе Усинского тракта (ст. 4, 5, 7).

Пространственная динамика количественных характеристик фитопланктона р. Ус

Таблица 1

|

Показатель |

Номер станции (от верховья к низовью) |

|||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

|

n |

25 |

20 |

29 |

14 |

10 |

20 |

13 |

32 |

22 |

15 |

36 |

32 |

|

H |

2,4 |

2,1 |

2,1 |

2,4 |

2,5 |

2,5 |

2,0 |

2,7 |

2,0 |

2,6 |

3,3 |

2,7 |

|

N |

0,6 |

0,6 |

0,7 |

0,3 |

0,3 |

0,4 |

0,3 |

0,9 |

0,5 |

0,3 |

1,0 |

0,8 |

|

B |

0,4 |

0,5 |

0,4 |

0,3 |

0,2 |

0,3 |

0,1 |

1,3 |

0,5 |

0,4 |

0,9 |

0,8 |

|

v |

880 |

713 |

686 |

923 |

520 |

663 |

438 |

1455 |

959 |

1443 |

912 |

1018 |

|

S |

1,6 |

1,4 |

1,7 |

1,6 |

1,5 |

1,7 |

1,7 |

1,8 |

1,7 |

1.9 |

1,7 |

1,7 |

Примечание. n – количество таксонов; H – индекс Шеннона; N – численность, млн кл/л; В – биомасса, мг/л; v – объем клетки, мкм3; S – индекс сапробности.

Альгоценозы р. Ус характеризуются невысокими значениями численности (0,6 ± 0,1 млн кл/л) и биомассы (0,5 ± 0,1 мг/л). По уровню развития фитопланктона выделяется участок реки ниже с. Усинское (ст. 8, 11, 12), где зарегистрированы максимальные значения численности, биомассы и объема клеток (табл. 1). Количественную основу альгоценозов составляли диатомовые (76–95 % общей численности и 31–98 % общей биомассы). Трофический статус реки по биомассе фитопланктона соответствует олиготрофному классу [16].

Доля видов-индикаторов сапробности составляла 80 %. Доминирование водорослей из групп ксено-, олиго- и β-мезосапробионтов определило хорошее качество воды р. Ус в пределах исследованного района. Итоговая ранговая оценка качества воды [16] по индексу сапробности (табл. 1) и уровню биомассы фитопланктона соответствует 2 классу (олигосапробная зона, вода “чистая”) с тенденцией перехода к 3 классу (β-мезосапробная зона, вода “умеренно загрязненная”) в низовье исследованного участка р. Ус.

Интенсивность первичного продуцирования в воде горных рек характеризуется низкими показателями [19, 20]. В большинстве случаев наблюдалось преобладание деструкционных процессов над продукционными, что свидетельствует о поступлении аллохтонного органического вещества. Содержание хлорофилла невелико и не превышало 0,7 мкг/л. Минимальным величинам хлорофилла сопутствовали высокие величины коэффициента фотосинтетической активности. По содержанию хлорофилла р. Ус относится к олиготрофным водотокам и соответствует 1 классу качества воды “предельно чистая” [16].

В целом фитопланктон р. Ус развит слабо, что связано со специфическими условиями, отличными от таковых в реках равнинного типа: низкая температура воды, слабая минерализация и недостаток биогенов. При значительных скоростях течения и высокой турбулизации воды альгоценозы характеризуются небольшим видовым разнообразием с преобладанием диатомовых и низким уровнем продуцирования. Эти особенности отмечаются для близких по географическому положению гидробиоценозов высокогорий Алтая [21], малых рек северных районов Красноярского края [22] и озер горного хребта Ергаки [3, 4].

Видовой состав зообентоса типичен в основе своей для горных рек – это литореофильные организмы, обитающие на каменисто-галечных грунтах, перемываемых значительным течением. В реке Ус обнаружено 87 видов макробеспозвоночных, широко распространенных в Палеарктике и Голарктике, характерных для горных и предгорных водотоков [23–25]. Широкий ареал распространения большинства отмеченных видов, возможно, связан с преобладанием в таксономической структуре зообентоса гетеротопных животных (веснянки, поденки, ручейники, хирономиды и другие двукрылые), имеющих более широкие возможности для расселения в наземно-воздушной стадии развития [26]. Наибольшим видовым разнообразием отличался отряд двукрылых – 46 видов, из них 36 – хирономиды. Отряды поденок, ручейников и веснянок представлены соответственно 16, 9 и 6 видами.

Доминантами среди хирономид являлись Micropsectra gr. Praecox, второстепенную роль играли Sergentia gr. longiventris, Rheocricotopus chalybeatus, Hydrobaenus gr. pilipes, а также представители смежных родов Cricotopus, Orthocladius и Parathrichocladius. В отряде поденок выделялось семейство Heptageniidae, в отряде веснянок – Alloperla deminuta и Leuctra. Среди ручейников ни один вид не отличался количественным преобладанием. Повсеместно встречались двукрылые Dicranota bimaculata, Tipula salisetorum, Hexatoma sp. и олигохеты Lumbriculus variegatus – типичные обитатели каменисто-галечных водотоков [27].

Наибольшее число видов зообентонтов (более 30) выявлено в верхнем течении реки на станциях 2 и 3 (табл. 2). Для всех станций характерно высокое видовое разнообразие ( Н более 3) при низком уровне сходства таксономического состава (коэффициент Серенсена менее 0,5). На станции 4 (мост через р. Ус на трассе М-54) отмечен низкий уровень видового разнообразия (10 видов и Н =2,2) при полном отсутствии веснянок и ручейников.

Пространственная динамика количественных характеристик зообентоса р. Ус

Таблица 2

|

Показатель |

Номер станции (от верховья к низовью) |

||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

6 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

|

n |

24 |

31 |

33 |

10 |

16 |

26 |

21 |

22 |

23 |

|

H |

2,7 |

3,8 |

3,0 |

2,2 |

3,2 |

3,9 |

2,8 |

3,7 |

4,1 |

|

N |

1,0 |

1,1 |

2,6 |

0,9 |

0,7 |

2,6 |

5,7 |

1,6 |

1,0 |

|

B |

3,4 |

2,3 |

6,4 |

0,9 |

1,9 |

11,6 |

6,7 |

2,3 |

7,2 |

|

W |

9 (2) |

9 (2) |

8 (2) |

5 (3) |

7 (2) |

8 (2) |

8 (2) |

8 (2) |

7 (2) |

|

К |

2,8 (3) |

1,0 (2) |

0,9 (2) |

0,8 (2) |

0,9 (2) |

1,5 (3) |

0,3 (2) |

0,4 (2) |

0,2 (2) |

Примечание. n – количество таксонов; H – индекс Шеннона; N – численность, тыс. экз/м2; В – биомасса, г/м2; W – индекс Вудивисса; К – индекс Балушкиной; цифрами в скобках указан класс качества воды по [28].

Количественно в зообентосе преобладали хирономиды, в среднем составляя 60 % общей численности. Биомассу определяли различные группы беспозвоночных, но наиболее значимый вклад (до 60 %) вносили крупные личинки двукрылых насекомых. В среднем на исследованном участке р. Ус численность бен-тофауны составила 1831±413 экз/м2, биомасса – 4,6±0,9 г/м2. Трофический статус реки, оцененный по биомассе зообентоса, варьировал от олиготрофного до мезотрофного класса [16].

Интегральная оценка качества воды по индексам Шеннона, Вудивисса и Балушкиной (табл. 2) характеризует р. Ус как “чистую” 2 класса с тенденцией перехода к “умеренно загрязненной” 3 класса вблизи населенных пунктов Усть-Буйба (ст. 1) и Усинское (ст. 8), а также под мостом автотрассы М-54 (ст. 4).

Высокое таксономическое разнообразие поденок, ручейников и веснянок в зообентосе характеризует р. Ус как чистый водоток с благоприятными условиями для развития реофильных гидробионтов [25].

Антропогенное воздействие на реку особо выражено на ст. 4, где выявлены минимальные показатели донного сообщества (число видов, биомасса, индексы Шеннона и Вудивисса). Здесь через реку проложен мост трассы М-54 и доступен съезд для автомобилей прямо к воде, происходит мойка транспорта, ведется активный любительский отлов рыбы, а прилегающая к реке территория замусорена бытовыми отходами. Данная антропогенная нагрузка несравнима по масштабам с промышленной или строительной, однако даже в этом случае экосистема реки чутко реагирует обеднением биоты.

Морфофизиологическое состояние представителей ихтиофауны р. Ус, замыкающих трофическую цепь экосистемы, является качественным индикатором функциональной активности экосистемы реки. Исследования состояния системы крови рыб показали ее важную роль при адаптациях к факторам внешней среды, информативность и диагностическую ценность иммуногематологических показателей при оценке качества окружающей среды в целом. Генерация активных форм кислорода является обязательным сопровождением активации нормально функционирующих фагоцитирующих клеток – ведущих элементов неспецифической резистентности и специфического иммунитета, а также информативным показателем адаптивных способностей организма.

На исследуемом участке реки одним из наиболее распространенных видов рыб является хариус сибирский ( Thymallus arcticus (Pallas, 1776). Известно, что в небольших по длине и продуктивности реках популяция хариуса представлена “карликовыми особями” [29]. Так, длина быстрорастущей енисейской формы из “полыньи” в районе г. Красноярска в возрасте 2+–4+ лет превосходит “тугорослую” форму из р. Ус на 18–23 %, а масса – в 2 раза.

С возрастом у хариуса из р. Ус, так же как и у енисейского хариуса [14, 15], проявляется тенденция снижения численности лейкоцитов (рис. 1) и увеличения численности эритроцитов. У самок усинского хариуса содержание гемоглобина несколько выше, чем у енисейского.

Гемоглобин, г/л

Эритроциты, млн.кл./мл

Лейкоциты, млн.кл./мл

Рис. 1. Гематологические показатели периферической крови разновозрастных особей хариуса, обитающих в реках Енисей и Ус

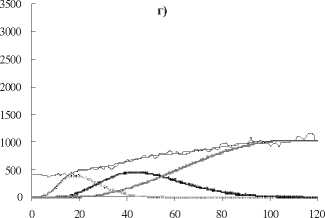

Отмечена высокая вариабельность относительного содержания фагоцитирующих клеток у самок. Уровень продукции люминолзависимых АФК клетками крови у хариуса из р. Ус оказался почти в 2 раза выше, чем у енисейского хариуса (рис. 2). Индекс активации генерации люминолзависимых АФК составляет 1,34 против 1,31 енисейского хариуса. При этом как и у енисейского хариуса увеличение продукции АФК определяется III компонентой (рис. 2, а, в ) хемилюминесцентной кривой, характеризующей генерацию АФК, не связанную напрямую с фагоцитозом [30].

Полученные результаты указывают на то, что хариус р. Ус находится в наиболее благоприятных условиях обитания по сравнению с хариусом из Енисея.

Рис. 2. Хемилюминесцентная кинетика генерации люминолзависимых АФК клетками в цельной крови хариуса р. Ус (а, б) и р. Енисей (в, г) при антигенной стимуляции in vitro (а и в) и без нее (б и г)

Выводы

Проведенное исследование носило рекогносцировочный характер и было нацелено на долгосрочный мониторинг экосистемы р. Ус. В настоящее время водоток находится в естественном ненарушенном состоянии, о чем свидетельствуют высокое видовое разнообразие зообентоса, результаты биоиндикации и физиологическое состояние рыб. Однако локально на участках даже небольшого антропогенного воздействия

(вблизи населенных пунктов и в местах съезда автотранспорта с трассы к реке) наблюдалось повышение РОВ и обеднение состава речной биоты. Таким образом, экосистема реки характеризуется слабой устойчивостью и особо уязвима к антропогенным воздействиям вследствие низкой разбавляющей способности из-за небольшого расхода воды.

Полученные результаты можно использовать в качестве фоновых при проведении гидроэкологическо-го мониторинга на антропогенно напряженных водотоках данного региона, а также после введения в эксплуатацию железнодорожной магистрали “Кызыл – Курагино”.