Комплексная оценка уровня жизни в регионах России с использованием метода главных компонент

Автор: Шабанов В.Л.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 9, 2024 года.

Бесплатный доступ

Комплексная оценка уровня жизни проведена на базе 9 показателей доходов и их субъективного восприятия, неравенства, структуры расходов, социально-экономического положения, представленных своими значениями в 82 регионах - субъектах РФ. Для их агрегирования использовался метод главных компонент, приведший к извлечению 2 обобщенных факторов, сохраняющих 61 % суммарной дисперсии исходных показателей и интерпретируемых как объективная и субъективная характеристики уровня жизни. Установлено, что рост экономики и доходов в регионах РФ сопровождается усилением экономического неравенства; снижение доли питания в расходах домохозяйств и натуральных поступлений в потреблении продовольствия отражает ситуацию роста уровня жизни; субъективное восприятие этого показателя нелинейно связано с его объективными значениями. На основе анализа распределения субъектов РФ в пространстве 2 главных компонент выявлены группы регионов-лидеров и аутсайдеров по объективным и субъективным показателям уровня жизни. Показано, что географическое положение не является значимым фактором в этом отношении.

Уровень жизни, факторы уровня жизни, регионы, домохозяйство, село, располагаемые ресурсы, структура расходов, метод главных компонент

Короткий адрес: https://sciup.org/149146079

IDR: 149146079 | УДК: 316.012:311.313 | DOI: 10.24158/tipor.2024.9.6

Текст научной статьи Комплексная оценка уровня жизни в регионах России с использованием метода главных компонент

Институт аграрных проблем – обособленное структурное подразделение Саратовского научного центра Российской академии наук, Саратов, Россия, ,

of the Saratov Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Saratov, Russia, ,

Уровень жизни – понятие, которое характеризует положение человека в сфере потребления (Беляева, 2016) и обычно выражается показателями доходов или немонетарными показателями, иллюстрирующими соответствующие субъективные мнения людей. Поскольку анализ уровня жизни в современных исследованиях, как правило, проводится на базе большого количества показателей, задача его комплексной, статистически обоснованной оценки представляется актуальной (Строев и др., 2024). Один из способов такой оценки опирается на использование метода главных компонент. Он позволяет снизить размерность признакового пространства, объединив наиболее скоррелированные его элементы: на выходе вместо m исходных признаков получается M главных компонент ( M << m ), сохраняющих в себе бόльшую часть исходной информации – объясняющих б о льшую часть суммарной дисперсии m признаков (Jolliffe, 2002; Дубров и др., 2003). Анализ главных компонент нацелен на выявление латентных связей между признаками и получение комплексных, статистически обоснованных оценок (Vyas, Kumaranayake, 2006).

При выборе конкретного показателя доходов в исследовании уровня жизни важны два аспекта – учитывать ли в их составе неденежную составляющую (оцененные в стоимостной форме натуральные поступления товаров и услуг) и то, какой способ приведения к среднедушевому значению использовать – простой или взвешенный. Анализ показателя одних лишь денежных доходов для оценок уровня жизни при почти повсеместном наличии личных подсобных хозяйств у сельских семей привел бы к искажению реального уровня жизни в сторону его занижения. Учитывая, что доля натуральных поступлений продовольствия в общих расходах на домашнее питание сельских домохозяйств остается довольно высокой (18,7 % в 2022 г.)1, а в малых населенных пунктах размещено четверть всех домохозяйств страны, более адекватным представляется использовать для оценок уровня жизни в России показатель располагаемых ресурсов, включающих как денежную, так и неденежную составляющую.

Что касается способа расчета среднедушевого значения, то оно определяется делением располагаемых ресурсов домохозяйства на его размер – взвешенный, если все члены семьи суммируются с разными весами, или простой, если каждый входит в аддитивное выражение с единичным весом.

Каждый способ имеет свои достоинства и недостатки, в частности, взвешивание устраняет неоправданное доминирование фактора размера домохозяйства в расчетах среднедушевого показателя, однако в то же время присваивание того или иного веса в зависимости от возраста и статуса члена домохозяйства не является экономически обоснованным. В Росстате традиционно используется простой невзвешенный способ расчета среднедушевых показателей, который будет применён и в настоящей работе.

Комплексная оценка уровня жизни предполагает не только измерение среднедушевых располагаемых ресурсов2, но и ряда других показателей, связанных с уровнем жизни. Среди них – отражающие последний «напрямую» через структуру потребления, а также показатели его субъективного восприятия.

В экономической науке известен феномен возвышения потребностей (Важенина, 2015), который объясняет наличие обратной связи между долей питания в расходах на потребление и размером располагаемых ресурсов: чем выше последние и уровень жизни, тем ниже ожидается доля расходов на питание в составе общих трат на потребление домохозяйства. К данному показателю добавим ещё один, который, предположительно, как и первый, обратно связан с располагаемыми ресурсами – долю натуральных поступлений в питании домохозяйства (в стоимостном выражении)3.

Важность учёта субъективного восприятия уровня жизни для его комплексной оценки очевидна из-за сложности и неоднозначности связей между субъективным восприятием социальноэкономических явлений и их объективными характеристиками. Выберем в качестве субъективных показателей уровня жизни долю домохозяйств, отметивших наличие финансовых трудностей при оплате, по крайней мере, одного из следующих шести установленных платежей – оплата жилищно-коммунальных услуг, электроэнергии, образования, лекарств, потребительского кредита, ипотеки, и долю домохозяйств, испытывающих трудности с покупкой одежды и оплатой жилищно-коммунальных услуг4.

Наряду с показателями, непосредственно отражающими уровень жизни, рассмотрим также его факторы. Это прежде всего валовой региональный продукт (на душу населения), руб., являю- щийся наиболее обобщенным показателем социально-экономического развития региона, инвестиции в основной капитал (на душу населения), руб., и уровень занятости населения в трудоспособном возрасте в регионе, %. Наконец, внесем в состав базы данных для анализа уровня жизни показатель экономического неравенства – индекс Джини1.

Для комплексной оценки уровня жизни по 9 выбранным показателям за 2022 г., измеренным в 82 субъектах РФ, используем метод главных компонент (ГК). Возможность его применения к сформированному массиву данных обусловлена критерием Кайзера – Мейера – Олкина (КМО = 0,734). Для более чёткого формирования ГК в процессе применения метода используем вращение способом Варимакс; критерием выбора количества ГК является превышение единицы факторной дисперсией (по Кайзеру).

По результатам применения метода выделены две ГК, объясняющие 61,4 % суммарной дисперсии. В табл. 1 показаны факторные нагрузки – корреляции исходных показателей с выделенными главными компонентами; те из них, которые превышают 0,5, определяют содержательный смысл соответствующей ГК.

Таблица 1 – Матрица факторных нагрузок

Table 1 – Factor Loading Matrix

|

Код |

Показатель |

ГК1 |

ГК2 |

|

X1 |

Валовой региональный продукт (на душу населения), руб. |

,916 |

–,025 |

|

X2 |

Располагаемые ресурсы (в среднем на члена домохозяйства в месяц), руб. |

,905 |

–,113 |

|

X3 |

Инвестиции в основной капитал (на душу населения, в фактически действовавших ценах), руб. |

,857 |

–,005 |

|

X4 |

Индекс Джини |

,669 |

,201 |

|

X5 |

Доля расходов на питание в составе общих расходов на потребление домохозяйства, % |

–,658 |

–,027 |

|

X6 |

Доля натуральных поступлений в питании домохозяйства (в стоимостном выражении), % |

–,595 |

,183 |

|

X7 |

Уровень занятости населения в трудоспособном возрасте, % |

,559 |

–,297 |

|

X8 |

Домохозяйства, отметившие наличие финансовых трудностей при покупке одежды и оплате жилищно-коммунальных услуг, % |

–,028 |

,831 |

|

X9 |

Домохозяйства, отметившие наличие финансовых трудностей при оплате, по крайней мере, одного из 6 установленных платежей, % |

–,027 |

,846 |

Можно видеть чёткое разделение 9 показателей на 2 главные компоненты по линии «объ-ективное/субъективное». ГК1, объясняющая 43,8 % суммарной дисперсии и несущая наибольшую смысловую нагрузку, формируется семью объективными показателями. На долю ГК2 приходится 17,6 % суммарной дисперсии, и она определяется двумя субъективными показателями. Это подтверждает предположение о наличии более сложной, чем линейная, связи между объективными характеристиками уровня жизни и его субъективным восприятием: высокие доходы не всегда приводят к высоким же самооценкам финансового положения, которые определяются, наряду с доходами, их динамикой, индивидуальными потребностями, сложившимися представлениями о нормах и др.

В ГК1 с высокими положительными факторными нагрузками ожидаемо входят располагаемые ресурсы и показатели, оказывающие на них существенное влияние – валовой региональный продукт, инвестиции, уровень занятости. Кроме того, с положительным знаком в ГК1 входит также и индекс Джини. На содержательном уровне это означает, что рост доходов и улучшение экономического состояния сопровождается увеличением экономического неравенства. То есть при поступательном развитии экономики благосостояние богатых растет быстрее, экономическое развитие нацелено на успех высокодоходных групп (или, если посмотреть иначе, достигается их успехом) и приводит к увеличению экономического неравенства. Одновременно с этим экономические кризисы сильнее ударяют по богатым, и в эти периоды неравенство снижается. Данная закономерность в целом подтверждается российской статистикой в погодовой динамике: индекс Джини уменьшался в значениях примерно в те же годы, когда снижались темпы роста экономики и сокращались реальные доходы населения2. Тенденция, скорее всего, не является всеобщей и не характерна для стран с активной социальной политикой, нацеленной на снижение неравенства. В состав ГК1 также входят два показателя, определяющие удельный вес продовольствия в структуре расходов домохозяйства. Знак «-» перед их факторными нагрузками означает, что при росте экономики и доходов удельный вес расходов на обеспечение базовых потребностей снижается в пользу потребностей более высокого порядка, отражая рост уровня жизни.

Итак, ГК1 интерпретируется как обобщенный фактор уровня жизни, экономического развития и неравенства. Поскольку предметом анализа в настоящей работе является уровень жизни, то определим ГК1 как объективную его характеристику. Увеличение данного показателя характеризует ситуацию роста объективного уровня жизни и находит отражение в росте располагаемых ресурсов, неравенства и экономики и трансформации структуры расходов в сторону снижения в ней удельного веса продовольствия и натуральных поступлений продуктов питания.

Оба оценочно-субъективных показателя финансовых трудностей входят в ГК2 с положительным знаком. В содержательном смысле это означает, что рост его определяется увеличением числа домохозяйств, имеющих финансовые трудности, то есть отражает ситуацию снижения уровня жизни. ГК2 можно интерпретировать как фактор негативного субъективного восприятия финансовых возможностей домохозяйства и определить в качестве субъективной характеристики уровня жизни.

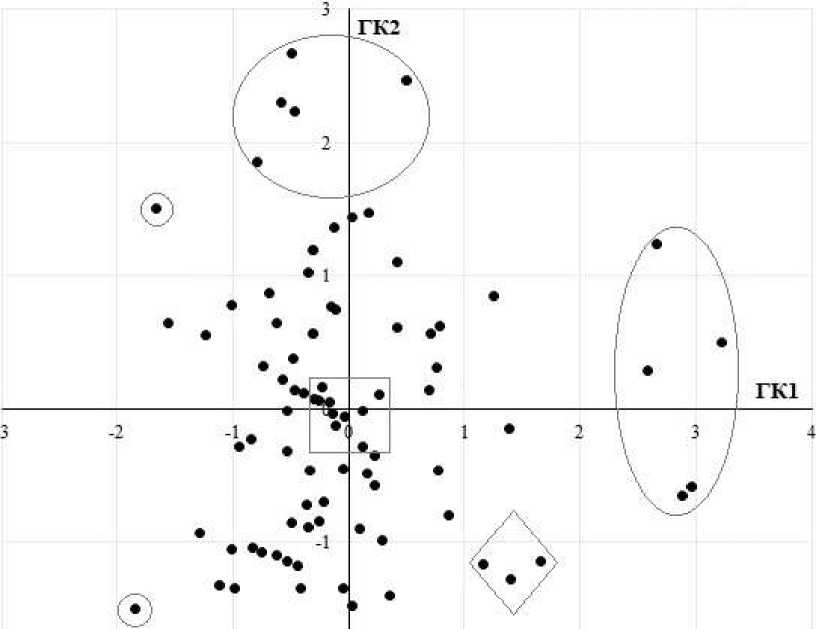

Таким образом, рост уровня жизни в регионах России характеризуется разнонаправленной динамикой ГК1 и ГК2. Снижение размерности до двух ГК позволяет наглядно визуализировать положение субъектов Федерации по объективной и субъективной характеристикам уровня жизни на плоскости в системе координат ГК1 и ГК2 (рис. 1).

-2

Рисунок 1 – Регионы России в пространстве координат ГК1 и ГК2

Figure 1 – Regions of Russia in the Space of PC1 and PC2 Coordinates

По алгоритму метода главные компоненты представляют собой безразмерные нормированные переменные с нулевым средним и единичной дисперсией, которые меняются в пределах примерно от -2-4 до +2-4. То есть близкое к нулю значение ГК1 (ГК2) по конкретному региону означает, что он имеет среднюю объективную (субъективную) характеристику уровня жизни. Вблизи начала координат (в выделенном квадрате со значениями ГК1 и ГК2 от -0,3 до 0,3) расположены 10 регионов - Иркутская, Челябинская, Кемеровская, Курская, Воронежская, Астраханская, Вологодская, Омская области, Пермский край, Республика Адыгея. Значения исходных показателей по ним близки к среднероссийским (табл. 2, группа 1).

Отсутствие точек в правом нижнем углу означает, что регионы, для которых и объективные, и субъективные характеристики уровня жизни были бы высокими, не выделяются. В то же время можно отметить 3 региона, примыкающих к лидерам по обеим характеристикам (отмечены ромбом) – г. Санкт-Петербург, Мурманская область, Камчатский край (табл. 2, группа 2).

Отсутствие заметных скоплений точек говорит о том, что не обнаружено выраженных групп регионов, существенно отличающихся значениями ГК1 и ГК2 (то есть всей совокупностью выбранных аспектов уровня жизни) от остальных. Однако выделяются малочисленные группы, включающие точки-выбросы по отдельным ГК – 5 регионов-лидеров по объективной характеристике уровня жизни (отмечены овалом справа: г. Москва, Тюменская, Сахалинская, Магаданская области, Чукотский АО (табл. 2, группа 3)), 5 регионов-аутсайдеров по субъективной характеристике уровня жизни (отмечены овалом сверху: Саратовская область, Ставропольский край, Республики Башкортостан, Хакасия, Тыва (табл. 2, группа 4)), 2 региона, в которых объективная и субъективная характеристики сочетаются напрямую и разнонаправленно (низкая – низкая и низкая – высокая – соответственно, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Ингушетия; выделены окружностями).

Таблица 2 – Средние значения ГК и исходных показателей по выделенным группам

Table 2 – Average Values of Dominant Components and Initial Indicators for the Selected Groups

|

Регионы РФ |

ГК1 |

ГК2 |

Показатели, формирующие ГК1 |

Показатели, формирующие ГК2 |

|||||||

|

X1 |

X2 |

X3 |

X4 |

X5 |

X6 |

X7 |

X8 |

X9 |

|||

|

В среднем по РФ |

0,000 |

0,000 |

559 |

31,5 |

126,3 |

0,362 |

39,7 |

7,1 |

74,9 |

12,5 |

8,8 |

|

Группа 1 |

|||||||||||

|

Иркутская обл. |

0,117 |

–0,284 |

632 |

34,7 |

163,6 |

0,359 |

38,0 |

7,9 |

72,1 |

6,9 |

9,4 |

|

Челябинская обл. |

–0,114 |

–0,122 |

468 |

30,2 |

93,3 |

0,334 |

36,5 |

7,1 |

81,2 |

14,9 |

9,6 |

|

Kемеровская обл. |

–0,033 |

–0,058 |

392 |

32,1 |

104,0 |

0,341 |

32,8 |

6,4 |

73,4 |

14,3 |

7,8 |

|

Курская обл. |

–0,146 |

–0,037 |

487 |

32,6 |

124,4 |

0,362 |

40,9 |

10,8 |

78,6 |

7,8 |

13,3 |

|

Воронежская обл. |

–0,230 |

0,167 |

460 |

29,7 |

112,0 |

0,393 |

43,6 |

11,9 |

75,9 |

12,2 |

7,3 |

|

Астраханская обл. |

–0,253 |

0,070 |

527 |

29,4 |

114,9 |

0,352 |

43,3 |

5,5 |

73,7 |

12,9 |

10,8 |

|

Вологодская обл. |

0,125 |

–0,012 |

544 |

32,4 |

179,9 |

0,356 |

41,1 |

5,8 |

77,6 |

13,9 |

9,1 |

|

Омская обл. |

–0,295 |

0,075 |

399 |

26,4 |

104,7 |

0,370 |

42,1 |

8,3 |

76,5 |

13,8 |

8,1 |

|

Пермский край |

0,266 |

0,111 |

542 |

32,3 |

108,7 |

0,383 |

36,7 |

7,1 |

75,7 |

15,5 |

5,5 |

|

Республика Адыгея |

–0,169 |

0,051 |

309 |

31,7 |

95,6 |

0,403 |

44,0 |

7,3 |

69,6 |

6,8 |

10,1 |

|

В среднем по группе 1 |

–0,073 |

–0,004 |

476 |

31,2 |

120,1 |

0,365 |

39,9 |

7,8 |

75,4 |

11,9 |

9,1 |

|

Группа 2 |

|||||||||||

|

г. Санкт–Петербург |

1,663 |

–1,139 |

971 |

51,0 |

142,0 |

0,402 |

31,6 |

0,6 |

85,2 |

4,6 |

2,1 |

|

Мурманская обл. |

1,397 |

–1,276 |

1072 |

56,9 |

270,9 |

0,337 |

30,3 |

3,0 |

76,7 |

3,8 |

3,2 |

|

Камчатский край |

1,166 |

–1,165 |

943 |

48,2 |

187,0 |

0,373 |

34,1 |

3,2 |

79,7 |

5,9 |

0,6 |

|

В среднем по группе 2 |

1,409 |

–1,193 |

995 |

52,0 |

199,9 |

0,371 |

32,0 |

2,2 |

80,5 |

4,8 |

2,0 |

|

Группа 3 |

|||||||||||

|

г. Москва |

2,883 |

–0,653 |

1568 |

69,1 |

303,1 |

0,412 |

30,0 |

0,7 |

85,7 |

9,2 |

2,6 |

|

Тюменская обл. |

2,965 |

–0,578 |

1934 |

48,3 |

610,0 |

0,425 |

34,3 |

2,9 |

79,5 |

4,3 |

2,4 |

|

Сахалинская обл. |

2,659 |

1,232 |

2059 |

46,2 |

473,4 |

0,402 |

33,5 |

3,9 |

79,7 |

21,4 |

12,8 |

|

Магаданская обл. |

2,581 |

0,286 |

2035 |

60,8 |

338,1 |

0,390 |

32,5 |

4,6 |

79,9 |

13,2 |

10,1 |

|

Чукотский автономный округ |

3,223 |

0,504 |

2404 |

56,0 |

630,7 |

0,407 |

41,2 |

3,2 |

83,7 |

13,1 |

12,2 |

|

В среднем по группе 3 |

2,862 |

0,158 |

2000 |

56,1 |

471,0 |

0,407 |

34,3 |

3,2 |

81,7 |

12,2 |

8,0 |

|

Группа 4 |

|||||||||||

|

Саратовская обл. |

–0,468 |

2,226 |

358 |

21,9 |

69,4 |

0,365 |

45,6 |

6,8 |

76,0 |

34,6 |

18,2 |

|

Ставропольский край |

–0,586 |

2,300 |

308 |

25,2 |

83,0 |

0,350 |

40,5 |

11,9 |

73,0 |

24,1 |

28,4 |

|

Республика Башкортостан |

0,494 |

2,471 |

425 |

38,5 |

94,6 |

0,394 |

36,4 |

7,4 |

73,3 |

21,0 |

31,4 |

|

Республика Хакасия |

–0,787 |

1,851 |

500 |

30,1 |

65,0 |

0,329 |

40,5 |

14,1 |

68,0 |

17,5 |

28,5 |

|

Республика Тыва |

–0,490 |

2,663 |

252 |

22,7 |

58,7 |

0,365 |

33,6 |

7,4 |

56,3 |

11,9 |

39,9 |

|

В среднем по группе 4 |

–0,367 |

2,302 |

369 |

27,7 |

74,1 |

0,361 |

39,3 |

9,7 |

69,3 |

21,8 |

29,3 |

|

Кабардино-Балкарская Республика |

–1,660 |

1,502 |

211 |

15,4 |

56,5 |

0,339 |

48,1 |

15,8 |

68,7 |

16,4 |

23,0 |

|

Республика Ингушетия |

–1,850 |

–1,499 |

142 |

11,9 |

39,8 |

0,328 |

53,6 |

2,1 |

55,4 |

0,0 |

0,4 |

Итак, основные сложности комплексного анализа уровня жизни – выбор адекватных показателей и их статистически обоснованная оценка – в настоящем исследовании были преодолены на базе концептуального подхода к уровню жизни как многомерной характеристике и с использованием метода главных компонент. Предложенная в работе методика анализа позволила уменьшить число показателей, выбранных для формализованного описания уровня жизни, с 9 до 2 без существенной потери информации и наглядно визуализировать массив регионов России в пространстве двух координатных осей. По результатам реализации методики были получены выводы о прямой зависимости между динамикой доходов и экономического неравенства в регионах

РФ, а также о снижении доли продовольствия и натуральных поступлений в потребительских расходах при росте уровня жизни. Были выделены группы регионов с различными сочетаниями объективных и субъективно-оценочных показателей уровня жизни, между которыми выявлено наличие сложной нелинейной связи. Установлено, что географические условия не являются значимым фактором уровня жизни.

Список литературы Комплексная оценка уровня жизни в регионах России с использованием метода главных компонент

- Беляева Л.А. Уровень жизни в России: траектория процессов структурации постсоветского общества // Общественные науки и современность. 2016. № 6. С. 38-52. EDN: XHDDDF

- Важенина И.С. Возвышение потребностей: противоречивая трансформация // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2015. № 2 (38). С. 129-142. DOI: 10.15838/esc/2015.2.38.8

- Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. М., 2003. 352 с. EDN: QJLXSR

- Строев П.В., Низамутдинов М.М., Орешников В.В. Методический подход к комплексной оценке уровня жизни населения в регионах России // Регионология. 2024. Т. 32, № 1 (126). С. 71-89. DOI: 10.15507/2413-1407.126.032.202401.071-089 EDN: ISTEYP

- Jolliffe I.T. Principal Component Analysis. N. Y., 2002. 487 р.

- Vyas S., Kumaranayake L. Constructing Socio-Economic Status Indices: How to Use Principal Components Analysis // Health Policy and Planning. 2006. Vol. 21, iss. 6. Р. 459-468. DOI: 10.1093/heapol/czl029 EDN: IOVTCF