Комплексная рентгено-сонографическая оценка дистракционного остеогенеза при полилокальном удлинении отломков у больных с дефектами длинных костей

Автор: Шевцов В.И., Борзунов Д.Ю., Долганова Т.И.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2004 года.

Бесплатный доступ

Динамическое комплексное рентгено-сонографическое исследование процесса костеобразования при замещении дефектов длинных костей является оптимальным методом мониторинга, позволяющим своевременно вносить коррективы в процесс чрескостного остеосинтеза. Анализ клинических наблюдений (11 пациентов) показал, что использование технологии многоуровневого удлинения отломков у пациентов с дефект-диастазами врожденной этиологии не обеспечило формирование полноценных дистракционных регенератов в короткий срок одноэтапной реабилитации. Пациентам с врожденной этиологией дефекта, имеющим заведомо низкую репаративную активность костной ткани, нецелесообразно планировать многоуровневое замещение дефекта с одновременным удлинением сегмента. У пациентов с приобретенными дефектами костной ткани выполнение дополнительной остеотомии и последующая дистракция может вызывать усиление репаративных процессов и ускорение органотипической перестройки ранее сформированного дистракционного регенерата.

Дефект костной ткани, многоуровневое удлинение, сонография регенерата

Короткий адрес: https://sciup.org/142120729

IDR: 142120729

Текст научной статьи Комплексная рентгено-сонографическая оценка дистракционного остеогенеза при полилокальном удлинении отломков у больных с дефектами длинных костей

Система восстановительного лечения больных с дефектами длинных костей по Г.А. Илизарову базируется на основополагающих принципах удлинения отломков и их реконструкции на стыке. По мнению ряда авторов, при замещении обширных дефектов длинных костей срок чре-скостного остеосинтеза в первую очередь определяется органотипической перестройкой дистракционного регенерата [5-7, 11]. Планируемая величина удлинения отломка определяется размерами дефекта, подлежащего восполнению, но реально достигнутая - зависит от репаративных возможностей поврежденного сегмента и организма в целом, и от используемой технологии чрескостного остеосинтеза, и качества ее исполнения. В этих условиях мониторинг дистракционного остеосинтеза, направленный на рацио- нальный выбор темпов, ритмов, сроков дистракции, величины удлинения чрезвычайно важен. Наиболее рациональным для мониторинга костеобразования является комплексное рентгеносонографическое наблюдение.

Возможность применения ультрасонографии для изучения процесса костеобразования в условиях дистракционного остеосинтеза основана на том, что регенерат до приобретения им свойств зрелой костной ткани представляет собой акустически благоприятную среду. УЗИ позволяет детально изучить структуру регенерата, выявить начальные признаки замедленного костеобразования уже ко второй-третьей неделям дистракции, тогда как на рентгенограмме ещё нет изображения регенерата, контуры вновь сформированного кортикального слоя визуализируются к шести-восьми неделям дистракции [8].

На основе сопоставления данных ультрасонографии и морфологических исследований дистракционного регенерата, полученных при экспериментальных исследованиях, сделан вывод, что о степени активности остеогенеза можно судить по данным локации эхопозитивной зоны регенерата. Изменения акустических свойств регенерата связаны с процессами его органотипической перестройки. Новообразо- ванные грубоволокнистые костные трабекулы, расположенные на уровне костномозгового канала, эхографически визуализируются как линейные продольно ориентированные структуры повышенной эхогенности. Соединительнотканная прослойка имеет вид гипоэхогенной полосы, состоящей из продольно ориентированных линейных структур средней и пониженной эхогенности, соответствующих пучкам коллагеновых волокон [4].

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Визуализация дистракционных регенератов проводилась на ультразвуковом сканере фирмы "ALLOKA" с эхокамерой SSD - 630 в режиме реального времени c использованием линейных ультразвуковых датчиков частотой 7,5 МГц.

Ультрасонографические исследования костных регенератов на этапе дистракции выполнялись 1 раз в 10-14 дней, через две недели после начала удлинения, а на этапе фиксации – 1 раз в месяц, если не было специальных показаний. Проведение УЗ исследования осуществлялось в положении больного лежа. Эхограммы получали в двух стандартных положениях датчика: параллельно кости, изображение при этом соответствовало сагиттальному разрезу исследуемого сегмента; перпендикулярно осевой линии кости, изображение соответствовало горизонтальному сечению сегмента. Компьютерная система обработки изображения обеспечивала универсальные общецелевые функции измерений и расчетов для определения расстояния между костными фрагментами (высота дистракционного регенерата), площади и объема регенерата. Для количественной оценки формирования дистракционного регенерата использовался метод обработки изображения (гистограммы), который позволяет измерять распределение эхо-амплитуды выбранной исследователем области в виде графиков и соответствующих им цифр при соблюдении стандартного режима визуализации.

О степени зрелости дистракционных регенератов судили по основным, разработанным в РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, критериям [3, 8-10]. Нормальной структуре регенерата соответствовала сонографическая картина, когда четко дифференцировались линейные структуры разной эхогенности, ориентированные в направлении продольной оси кости. При поперечном сканировании регенерат визуализировался в виде срезов округлой или овальной формы с нечеткими контурами и неоднородной структурой: очаги повышенной эхогенности в виде включений на гипоэхогенном фоне. Степень эхогенности определялась в процентном отношении максимальных значений в виде графиков гистограмм распределения эхо- амплитуды выделенной исследователем области дистракционного регенерата. Оценивалось время начала визуализации формирующейся кортикальной пластинки в виде эхопозитивных участков различных размеров и их эхогенность.

Клиническая характеристика больных.

Работа основана на результатах рентгеносонографических исследований 11 пациентов, которым дефекты длинных костей величиной 10,75 ± 3,5 см (от 7 до 28 см) замещены многоуровневым удлинением одного из отломков [1]. Причиной возникновения дефектов у четырех пациентов была врожденная патология опорнодвигательной системы (у трех - врожденный ложный сустав костей голени, у одного – аномалия развития локтевой кости), в семи наблюдениях дефекты длинных костей сформировались после травмы и безуспешных последующих оперативных вмешательств. Во всех наблюдениях дополнительная остеотомия удлиняемого отломка выполнена на этапе чрескост-ного остеосинтеза, т.е. замещение дефекта осуществлено за счет последовательного формирования дистракционных регенератов.

Учитывая этиологию дефекта и характер репаративной активности первого дистракционного регенерата, все пациенты были разделены на три группы.

I группа (три человека) – больные с врожденной патологией, величина дефекта составляла 15,8±8,1 см.

II группа (четыре человека) – посттравматические дефекты с величиной дефекта 11,75±3,6см.

Необходимость многоуровневого удлинения отломка в I и II группах была связана с невозможностью продолжения дистракции первого регенерата из-за формирования его по «ишемическому» типу. Выполнение дополнительной остеотомии и нанесение повторной скелетной травмы рассматривали как стимулирующий фактор, последующая дистракция этой зоны обеспечивала формирование дополнительной зоны регенерации и возможность продолжения процесса замещения дефекта.

III группа (четыре человека) - посттравматические дефекты с величиной дефекта

11±5,3см.

У этих пациентов дистракционный остеогенез в зоне первого регенерата протекал типично, использование технологии многоуровневого удлинения отломка позволяло сократить срок лечения при одноэтапном замещении обширного дефекта длинной кости путем формирования нескольких дистракционных регенератов малой величины, претерпевших в короткий срок органотипическую перестройку [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнительная характеристика регенератов у больных представлена в таблицах 1, 2, 3.

Сравнительный анализ рентгенограмм и сонограмм показал, что в процессе формирования первого дистракционного регенерата у пациентов первой группы регистрировалась средняя репаративная активность с отсутствием параос-сальной реакции. У больных с врожденной этиологией дефекта в процессе формирования второго дистракционного регенерата наблюдали выраженное замедление репаративной активности. Формирование дистракционного регенерата протекало по периостальному типу. Индекс фиксации, рассчитанный на 1 см суммарной величины дистракционных регенератов составил 21,3 ± 1,5 дня (табл. 1).

Во второй группе больных с посттравматической этиологией дефекта первый дистракционный регенерат имел пониженную репаративную активность. В процессе дистракции на определялись краевые дефекты, не заполненные тенью дистракционного регенерата. При частичной ликвидации костного дефекта на этапе остеосинтеза была выполнена дополнительная остеотомия. Сниженная репаративная активность первого регенерата не повлияла на репаративную активность следующего дистракционного регенерата, дистракционный остеогенез протекал типично. В то же время у двух пациентов после повторной остеотомии была отмечена ускоренная перестройка ранее сформированного дистракционного регенерата с заполнением краевых дефектов новообразованной костной тканью. Значения эхогенности второго дистракционного регенерата 42-58% (27-37 отн. Ед.) и визуализируемая структура соответствовали средней репаративной активности. Индекс фиксации, рассчитанный на 1 см суммарной величины дистракционных регенератов, составил 17,8±2,1 дня (табл. 2).

рентгенограммах в межотломковом диастазе

Таблица 1

Сонографические критерии дистракционных регенератов у пациентов I группы

|

Показатели |

Первый регенерат |

Второй регенерат |

|

Величина удлинения |

высотой 4-5 см |

высотой 1,7-2 см |

|

Эхогенность к концу дистракции |

45-55% (30-36 отн.ед.) |

30-37% (20-24 отн.ед.) |

|

Эхогенность на этапе фиксации |

2 недели фиксации – 35-38 отн.ед. 1,5 мес. фиксации – 48-52 отн.ед. |

2 недели фиксации – 30-35 отн.ед.

|

|

Структура регенерата |

Типичная |

Нетипичная . Отсутствовали линейные структуры разной эхогенности, ориентированные в направлении продольной оси кости, при поперечном сканировании регенерат не визуализировался. |

|

Эхонегативные образования в регенерате |

Не выявлены |

Не выявлены |

|

Появление кортикальной пластинки |

К концу дистракции - размеры от 0,5 х 0,1 см2 до 1,6 х 0,3 см2, эхогенность – 54-63 отн.ед. |

Через 3 месяца фиксации – размеры до 0,7 х 0,1 см2, эхогенность - 40-48 отн.ед. |

|

Полностью сформирована кортикальная пластинка |

Через 1 месяц фиксации |

Через 4 месяца фиксации |

|

Параоссальная реакция |

Не выявлена |

Не выявлена |

Таблица 2

Сонографические критерии дистракционных регенератов у пациентов 2 группы

|

Показатели |

Первый регенерат |

Второй регенерат |

|

Величина удлинения |

высотой 3-6 см |

высотой 2-3 см |

|

Эхогенность к концу дистракции |

15-31% (1-20 отн.ед.) |

41-67% (26-43 отн.ед.) |

|

Эхогенность на этапе фиксации |

2 недели фиксации – 1-20 отн.ед. 1 месяц фиксации – 11-22 отн.ед. 3 месяца фиксации - 21-35 отн.ед. 4 месяца фиксации – 26-40 отн.ед. 6 мес. фиксации - 30-45 отн.ед. |

2 недели фиксации – 28-30 отн.ед.

|

|

Структура регенерата |

Нетипичная. Визуализируется эхонегативное образование с четким контуром, размерами от 1,7 х 0,5 см2 до 2,5 х 0,7 см2, расположенное на границе с мягкими тканями, дающее эффект «усиления звука». В центре дистракционного регенерата определяются линейные структуры разной эхогенности, ориентированные в направлении продольной оси кости |

Типичная |

|

Появление кортикальной пластинки |

В первые 2 недели фиксации – размеры от 0,6 х 0,1 см2 до 1,0 х 0,2 см2, эхогенность – 40-45 отн.ед. |

К концу дистракции – размеры до 1,0 х 0,1 см2, эхогенность - 50-53 отн.ед. |

|

Полностью сформирована кортикальная пластинка |

Через 6 месяц фиксации. Через 3 мес. после снятия аппарата сохраняется визуализация эхонегативного образования над целостной кортикальной пластинкой размерами до 1,7 х 0,3 см2 |

Через 4 месяца фиксации. |

|

Параоссальная реакция |

Не выявлена |

0,2-0,5 см |

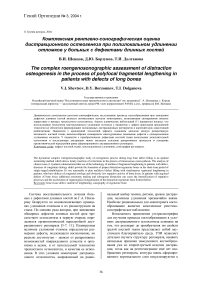

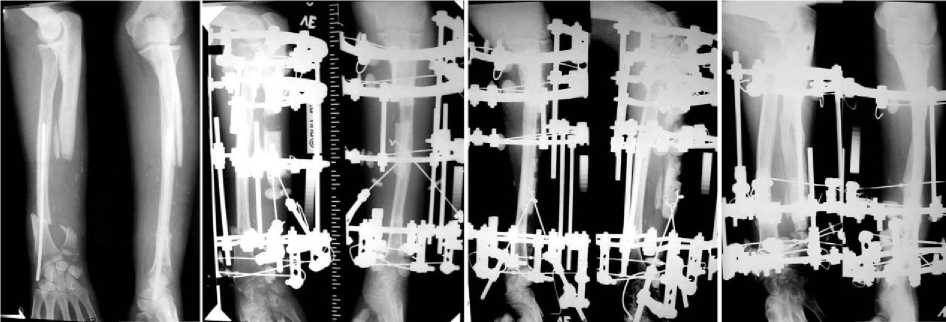

Клинический пример. Больной Р., 23 лет, поступил в клинику Центра с посттравматическим дефект-диастазом левой локтевой кости 11 см, вывихом головки локтевой кости, комбинированной контрактурой левого лучезапястного, локтевого, пястно-фаланговых и межфаланговых суставов. Отломки лучевой кости фиксировались стержнем Богданова (рис. 1). Мягкие ткани на тыльной поверхности левого предплечья были рубцово изменены. Замещение дефекта выполняли за счет последовательного удлинения проксимального отломка локтевой кости, одновременно устраняли вывих головки локтевой кости дозированным низведением дистального отломка. Дистракцию в зоне остеотомии проксимального отломка локтевой кости осуществляли в течение 38 дней со снижением ранее выбранного темпа 0,75-1,0 мм в сутки до 0,5 мм в связи с отсутствием признаков активного остеогенеза. По данным динамического рентген-контроля в межотломковом диастазе определяли тень дистракционного регенерата слабой оптической плотности, формирующегося по «ишемическому» типу (рис. 2, рис. 5). В связи с сохранением межотломкового диастаза и нецелесообразности дальнейшего перемещения фраг- мента была выполнена дополнительная остеотомия удлиняемого отломка для дальнейшего замещения дефекта, а также с целью стимуляции остеогенеза посредством создания зоны дополнительной регенерации. Перемещение сформированного фрагмента осуществляли суточным темпом 0,75-1,0 мм в течение 104 дней до стыковки с концом противолежащего дистального отломка локтевой кости (рис. 3, рис. 6). Последующую фиксацию сегмента аппаратом после открытой адаптации концов отломков локтевой кости продолжали 148 дней (рис. 4). После снятия аппарата для иммобилизации конечности использовали гипсовую лонгету.

У больных третьей группы дистракционный остеосинтез протекал типично. Оба регенерата имели среднюю репаративную активность. В процессе дистракции регенераты имели зональное строение, их компактизация и формирование непрерывных кортикальных пластинок завершалось к четырем месяцам фиксации. Индекс фиксации, рассчитанный на 1 см суммированного удлинения сегмента, составил 12,7±2,2 дня (табл. 3).

Рис. 1. Рентгенограмма больного Р. до оперативного лечения: прямая, боковая проекции

Рис. 2. Рентгенограмма больного Р. 38 дней дистракции: прямая, боковая проекции

Рис. 3. Рентгенограммы больного Р., Рис. 4. Рентгенограммы после выполнения дополнительной больного Р. в процессе остеотомии удлиняемого отломка, в фиксации: прямая, боко-процессе перемещения сформиро- вая проекции ванного фрагмента: прямая, боковая проекции

Рис. 5. Сонограмма дистракционного регенерата до выполнения дополнительной остеотомии удлиняемого отломка. На сонограммах в прямом и поперечном сечении определяется эхонегативное образование с четким контуром, размерами 2,5 х 1,8 см. Имеется эффект «усиления звука», что указывает на наличие кистоподобного образования на границе формирующегося костного регенерата и мягких тканей (краевой дефект)

Рис. 6. Сонограмма дистракционного регенерата после выполнения дополнительной остеотомии. На сонограммах в прямом сечении определяется структура дистракционного регенерата с признаками пониженной репаративной активности. Эхонегативное образование отсутствует. Визуализируются продольные эхопозитивные сигналы, ориентированные в направлении продольной оси кости, формируется кортикальная пластинка

Таблица 3

|

Показатели |

Первый регенерат |

Второй регенерат |

|

Величина удлинения |

высотой 4-6 см |

высотой 2-4 см |

|

Эхогенность к концу дистракции |

46-52% (30-33 отн.ед.) |

42-58% (27-37 отн.ед.) |

|

Эхогенность на этапе фиксации |

2 недели фиксации – 30-33 отн.ед.

|

2 недели фиксации – 28-33 отн.ед.

|

|

Структура регенерата |

Типичная |

Типичная |

|

Появление кортикальной пластинки |

К концу дистракции – размеры до 1,0 х 0,1 см2, эхогенность - 50-53 отн.ед. |

К концу дистракции – размеры до 1,0 х 0,1 см2, эхогенность - 50-53 отн.ед. |

|

Полностью сформирована кортикальная пластинка |

Через 4 месяца фиксации |

Через 4 месяца фиксации |

|

Параоссальная реакция |

0,2-0,5 см |

0,2-0,5 см |

Сонографические критерии дистракционных регенератов у пациентов 3 группы

ВЫВОДЫ

Динамическое комплексное рентгеносонографическое исследование процесса костеобразования при замещении дефектов длинных костей является оптимальным методом мониторинга, позволяющим своевременно вносить коррективы в процесс чрескостного остеосинтеза. При сонографическом исследовании наиболее информативен этап перемещения фрагментов, когда оптическая визуализация рентгенограмм на ранних сроках дистракции не всегда дает достоверную информацию об активности дистракционного остеосинтеза и ограничена стандартными сроками выполнения.

Динамический рентген-сонографический контроль в анализируемой группе пациентов позволяет прогнозировать дистракционный остеогенез и вносить коррективы в лечение: при снижении его активности своевременно снижать темп или прекращать дистракцию, использовать технологии стимулирующие костеобразование и позволяющие продолжать замещение дефекта.

Использование технологии многоуровневого удлинения отломков у пациентов с дефект-диастазами врожденной этиологии не обеспечивает формирование полноценных дистракционных регенератов в короткий срок одноэтапной

реабилитации. Таким образом, у пациентов с врожденной этиологией дефекта костной ткани, следует ожидать низкую репаративную активность костной ткани, и при величине дефекта более 7-10 см нецелесообразно планировать одноэтапное замещение дефекта удлинением сегмента, в том числе с использованием технологий многоуровневого удлинения отломка. Лечение этой категории пациентов необходимо проводить поэтапно. Задачей первого этапа лечебно-реабилитационных мероприятий является достижение опороспособности конечности, т.е. консолидация отломков на стыке. Удлинение сегмента и ликвидация анатомического укорочения является целью последующих этапов остеосинтеза.

У пациентов с приобретенными дефектами костной ткани дополнительная остеотомия удлиняемого отломка и последующая дистракция могут вызывать усиление репаративных процессов в зоне формирующегося по «ишемическому» типу дистракционного регенерата с закрытием краевого дефекта новообразованной костной тканью и ускорением его органотипической перестройки.