Комплексная терапия пациентов с ожоговой болезнью: современные методы восстановительного лечения и реабилитации

Автор: Тампеева Д.А., Фомина Ю.Н., Мутагиров М.А., Петрова А.А., Абдусаламова М.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Обзоры литературы

Статья в выпуске: 2 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Обоснование: ожоговая болезнь является патологическим состоянием, которое приводит к нарушению функций органов и систем, что обуславливает необходимость разработки и внедрения комплексных подходов к лечению и восстановлению. Актуальность данной проблемы определяется высокой распространенностью осложнений, значительной долей инвалидизации и сложностями в обеспечении эффективной реабилитации пациентов с ожоговыми травмами. Цель исследования: анализ современных методов реабилитации пациентов с ожоговой болезнью, включая физиотерапию, использование биоматериалов, психологическую поддержку, инновационные технологии, такие как 3D-биопечать и телемедицина, а также обоснование необходимости мультидисциплинарного подхода и персонализации реабилитационных мероприятий.

Ожоговые травмы, комплексная реабилитация, физиотерапия, когнитивно-поведенческая терапия, гидрогелевые покрытия, 3d-биопечать, телемедицина, цифровые технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/140309991

IDR: 140309991 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_2_115

Текст обзорной статьи Комплексная терапия пациентов с ожоговой болезнью: современные методы восстановительного лечения и реабилитации

Ожоговая болезнь (ОБ) представляет собой комплексное нарушение функций органов и систем, возникающее вследствие обширных ожоговых поражений [1]. По данным ВОЗ ежегодно в мире регистрируется около 18 тыс. случаев смерти, обусловленных ожогами, боль- шинство из них происходит в странах с низким и средним уровнем дохода [2]. В РФ ежегодно за медицинской помощью обращаются 420–450 тыс. пострадавших от ожогов, из которых около 100 тыс. нуждаются в стационарном лечении [3]. Согласно отчету главного внештатного ком-бустиолога Министерства Здравоохранения РФ за 2019 г.,

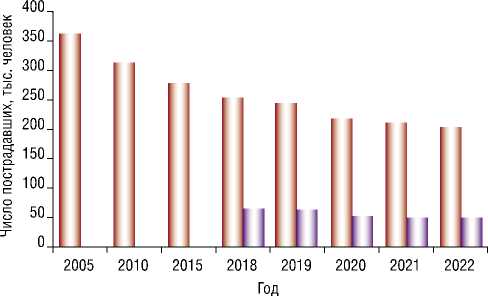

■ II Взрослые I I Дети

Рис. 1. Динамика ожогового травматизма среди взрослых и детей.

общее количество первичных обращений за медицинской помощью по поводу ожогов и их последствий составило 111 868 случаев, из которых 76616 (68%) приходилось на взрослых и 35950 (32%) – на детей [4]. Показатель ожогового травматизма в среднем по стране составил 76,2 случая на 100 тыс. населения. Доля взрослых пациентов с ожогами более 10% поверхности тела увеличилась с 35,1% в 2018 г. до 45,6% – в 2019 г. Среди детей данный показатель составил 32,4%.

В работе А.А. Алексеева был проведен анализ состояния организации и оказания специализированной медицинской помощи в РФ по профилю «Хирургия (Комбустиология)» [5]. На рисунке 1 представлены статистические данные Федеральной службы государственной статистики РФ за период с 2005 по 2022 гг., отражающие количество пострадавших от ожогов среди взрослого и детского населения. За последние два десятилетия наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня ожогового травматизма.

Высокая распространенность ожоговых травм и их последствия, включая длительную инвалидизацию и значительную летальность, подчеркивают актуальность разработки и внедрения современных методов реабилитации и восстановительного лечения. Комплексный подход к терапии пациентов с ОБ, включающий физическую и психологическую реабилитацию, а также использование инновационных технологий, является предиктором улучшения исходов лечения и повышении качества жизни пострадавших.

Целью данного исследования является анализ современных методов реабилитации и восстановительного лечения пациентов с ОБ на основе данных литературы.

Материалы и методы

Настоящее исследование выполнено на основе анализа литературных источников, посвященных проблеме реабилитации и восстановительного лечения пациентов с ОБ. Поиск и отбор материалов осуществлялись с использованием специализированных научных баз данных, включая PubMed, Scopus, Web of Science, а также отече- ственные электронные библиотеки, такие как eLIBRARY. В качестве основного критерия выбора публикаций использовались статьи, опубликованные в рецензируемых журналах за период с 2018 по 2024 гг. Ключевые слова, использованные для поиска, включали термины на русском языке: «ожоговая болезнь», «реабилитация пациентов с ожогами», «восстановительное лечение ожогов», «физическая реабилитация», «психологическая реабилитация», «инновационные технологии в лечении ожогов»; на английском языке: «burn injury», «burn rehabilitation», «restorative treatment of burns», «physical rehabilitation», «psychological rehabilitation», «innovative burn treatment technologies». Были исключены работы с малым объемом выборки и с низким уровнем доказательности данных.

Общая характеристика ОБ и ее осложнений

Понятие ОБ представляет собой патологический процесс, возникающий в ответ на термическое, химическое, электрическое или радиационное воздействие на кожные покровы и подлежащие ткани. Она характеризуется выраженными местными и системными изменениями, которые обуславливают развитие тяжелых осложнений и высокую смертность при глубоких и обширных поражениях [6].

Патогенез ОБ представляет собой несколько последовательных стадий, каждая из которых характеризуется специфическими патофизиологическими изменениями и клиническими проявлениями [7]. В первые 24–72 часа после травмы развивается стадия ожогового шока , обусловленная массивным повреждением тканей, сопровождающимся выраженной системной воспалительной реакцией, потерей плазмы через ожоговую поверхность и развитием гиповолемии. Основными механизмами первой стадии являются высвобождение провоспали-тельных цитокинов (интерлейкин-1, интерлейкин-6, фактор некроза опухолей-α), активирующих системный воспалительный ответ, и вазодилатация с повышением сосудистой проницаемости, что приводит к потере внутрисосудистого объема, гипотензии и нарушению микроциркуляции. Гипоксия тканей усиливает объем некротизированных зон, что клинически проявляется тахикардией, гипотонией, олигоурией и снижением центрального венозного давления.

На 3–7 сутки после травмы начинается стадия острой токсемии , вызванная поступлением в системный кровоток продуктов тканевого распада, микробных токсинов и медиаторов воспаления. Усиливается гиперкоагуляция, что способствует тромбообразованию в микроциркуляторном русле, а также развивается вторичный иммунодефицит вследствие истощения клеточных и гуморальных механизмов иммунитета. Подобные процессы приводят к распространению эндотоксинов, развитию полиорганной дисфункции и прогрессированию клинических проявлений, включая лихорадку, признаки интоксикации и нарастающую полиорганную недостаточность.

С 7-х по 20-е сутки наблюдается стадия септико-токсемии , характеризующаяся присоединением инфекционного процесса на фоне нарушенного местного и системного иммунитета. Происходит активное размножение микроорганизмов в зоне ожогов с проникновением патогенов в системный кровоток, что провоцирует развитие сепсиса. Формирование хронических воспалительных очагов поддерживает интоксикацию, а дисбаланс между про- и противовоспалительными механизмами усугубляет полиорганные поражения. Клинически данная стадия выражается в нарастающей интоксикации, гипертермии и прогрессирующем снижении функций печени, почек и легких.

После 20-х суток начинается стадия реконвалес-ценции , которая характеризуется постепенным восстановлением поврежденных тканей и нормализацией системных функций. Происходит активация репаративных процессов, включая образование грануляционной ткани и ее последующую эпителизацию. Одновременно происходит регенерация функций внутренних органов, в том числе почек и печени. На данном этапе возможно формирование рубцов, что может приводить к контрактурам и косметическим дефектам. Клинически стадия сопровождается нормализацией температуры тела, улучшением общего состояния пациента и снижением выраженности признаков интоксикации.

Лечение ОБ в остром периоде направлено на стабилизацию гемодинамических показателей, предотвращение гиповолемического шока, минимизацию инфекционных осложнений и обеспечение адекватной функциональной поддержки жизненно важных органов. Одним из элементов терапии является инфузионная поддержка, основанная на расчетном введении кристаллоидных и коллоидных растворов [8]. Для определения объема инфузии используется формула Паркланда, которая представляет собой общепринятый метод расчета жидкости, необходимой для восстановления объема циркулирующей крови. Формула имеет вид:

V = 4 мл/кг массы тела х Sожога, (1)

где масса тела измеряется в кг, а площадь ожога выражается в процентах от общей поверхности тела. Рассчитанный объем жидкости вводится в течение первых 24 часов после ожога, причем 50% объема вводится в первые 8 часов, а оставшиеся 50% – в последующие 16 часов.

Для профилактики и лечения инфекционных осложнений активно применяется антибактериальная терапия, включающая использование системных антибиотиков широкого спектра действия и местных антисептических препаратов для обработки ожоговой поверхности [9]. Купирование болевого синдрома, который может значительно ухудшать общее состояние пациента и провоцировать развитие стрессовой реакции, достигается путем назначения опиоидных анальгетиков, а также препаратов других классов в зависимости от клинической ситуации.

При поражениях дыхательных путей или развитии тяжелой гипоксии основным методом лечения является респираторная поддержка (ИВЛ).

Методы реабилитации

Реабилитация пациентов, перенесших ожоговую травму, является многоэтапным процессом, который направлен на восстановление функциональных возможностей, предотвращение осложнений и улучшение качества жизни [10]. Ключевыми компонентами реабилитации являются физиотерапия, лечебная физическая культура (ЛФК), а также применение специализированных препаратов и биоматериалов.

Физиотерапия и ЛФК способствуют улучшению кровообращения, повышению эластичности тканей и предотвращению контрактур [11]. Применение ультразвуковой и ультрафиолетовой терапии способствует ускорению заживления и снижению риска инфицирования ран [12]. Использование вакуум-терапии и пневмокомпрессии нижних конечностей улучшает микроциркуляцию и предотвращает развитие отеков [13]. Раннее начало ЛФК, включающее пассивные и активные упражнения, способствует предотвращению развития контрактур и улучшению функциональных результатов [14].

U.S. Abonie и соавт. провели мета-анализ, посвященный изучению эффективности физиотерапевтических упражнений, проводимых под руководством физиотерапевтов, в реабилитации пациентов с ожоговыми травмами [15]. Основной целью исследования являлось оценить влияние таких упражнений на физические, физиологические и психологические показатели, включая мышечную силу, аэробную способность, массу тела, функцию легких и качество жизни. Из 3610 отобранных публикаций 8 статей (393 участника) удовлетворяли критериям включения. Участники были разделены на экспериментальную (198 участников) и контрольную группы (195 участников). Исследования охватывали упражнения различных типов, включая аэробные, силовые и комбинированные тренировки.

Физиотерапевтические упражнения, проводимые под руководством специалистов, продемонстрировали положительное влияние на различные показатели функционального состояния пациентов с ожоговыми травмами. Аэробная способность существенно улучшилась (Hedge’s g (эффект Хеджеса) = 1,13, 95% доверительный интервал (ДИ): 0,44–1,83, p = 0,00) по результатам двух исследований, проведенных в детской популяции. Значительное увеличение мышечной силы было зафиксировано в двух исследованиях во взрослой популяции (Hedge’s g = 2,27, 95% ДИ: 0,42–4,13, p = 0,02). Увеличение массы тела наблюдалось в двух исследованиях, проведенных в детской и взрослой популяциях. Функция легких улучшилась в единственном исследовании во взрослой популяции, где было зарегистрировано повышение диафрагмальной подвижности, максимального инспираторного давления и пикового потока кашля.

Однако результаты, касающиеся качества жизни, остались противоречивыми: улучшение было зафиксировано в одном исследовании в детской популяции, но не наблюдалось в исследованиях во взрослой. Общий уровень доказательности был оценен как умеренный для аэробной способности и мышечной массы, но как низкий для массы тела, функции легких и качества жизни. Несмотря на положительные результаты, высокая гетерогенность между исследованиями подчеркивает необходимость дальнейших исследований, направленных на изучение влияния модераторов, таких как характеристики пациентов и параметры вмешательства.

Современные подходы к лечению ожоговых ран включают применение различных раневых покрытий и кожных заменителей , которые способствуют ускорению заживления и снижению риска осложнений [16]. В частности, использование биополимерных материалов, обладающих антимикробными и ранозаживляющими свойствами, показало высокую эффективность в клинической практике. Разработка новых текстильных перевязочных материалов на основе биодеградируемых полимеров, содержащих протеиназы, позволяет улучшить результаты лечения ран и ожогов.

В исследовании К.В. Митряшова и соавт. было проведено сравнение эффективности местного лечения пограничных ожогов с использованием раневого покрытия на основе гиалуроновой кислоты (ГК) и атравматичных повязок (АП) [17]. Основное внимание было уделено срокам заживления ожогов, выраженности воспалительных реакций, качеству восстановленного кожного покрова и степени микробной контаминации ран. Исследование было проведено на базе ожогового отделения ФГБУ здравоохранения «Дальневосточный окружной медицинский центр ФМБА России» с января 2013 по декабрь 2015 гг. В исследовании участвовали 215 пациентов с пограничными ожогами (II степень), которые были разделены на две группы: основную группу (n = 61), где использовались раневые покрытия на основе ГК, и группу сравнения (n = 154), где применялись АП. Пациентам проводилась ранняя хирургическая обработка ожогов в объеме дермабразии. Оценка эффективности лечения включала анализ сроков заживления, выраженности местной и общей воспалительной реакции, частоты микробной контаминации ран и качества восстановленного кожного покрова (с использованием Ванкуверской шкалы рубцевания).

Сроки заживления ожогов в основной группе составили в среднем 20 суток (медиана = 16–22), что на 5 суток меньше по сравнению с группой сравнения (25 суток; медиана = 20–28). В основной группе оптимальные сроки заживления (до 21 суток) наблюдались у 90,2% пациентов, в то время как в группе сравнения – только у 57,1% (x 2 = 23,571, p<0,001). Раневое покрытие на основе ГК требовало замены в 2 раза реже, чем на основе АП (3,6±1,2 против 7,9±1,6, p = 0,033). Местная воспалительная реакция была менее выраженной в основной группе.

На 10–12-е сутки оценка по балльной шкале составила 12,3±0,5 против 9,4±0,3 в группе сравнения (p<0,001).

Уровень микробной контаминации в основной группе был ниже, чем в группе сравнения: обильный рост колоний микроорганизмов (КОЕ>105) наблюдался в 37,8% против 51,1% случаев (p = 0,043). Качество восстановленного кожного покрова в основной группе было выше. Через 12 месяцев суммарный показатель Ванкуверской шкалы рубцевания составил 2,2±0,06 в основной группе и 6,1±0,46 в группе сравнения (p<0,001).

В ходе исследования авторы установили, что местное лечение с использованием раневых покрытий на основе ГК у пациентов с пограничными ожогами демонстрирует более высокую эффективность по сравнению с использованием АП. Применение раневых покрытий на основе ГК сокращает сроки заживления ран, уменьшает выраженность воспалительных реакций, снижает частоту микробной контаминации и улучшает качество восстановленного кожного покрова. Авторы акцентируют внимание на то, что раневые покрытия на основе ГК представляют собой перспективный метод местного лечения пограничных ожогов, способствующий ускорению заживления и снижению частоты осложнений.

Применение аутологичных клеток стромально-васкулярной фракции (СВФ) жировой ткани в комбинации с обогащенной тромбоцитами плазмой (ОТП) при аутодермопластике способствует улучшению приживления кожных трансплантатов и ускорению регенерации тканей [18]. Такие методы позволяют повысить эффективность лечения глубоких ожогов и улучшить функциональные и эстетические результаты.

В исследовании А.А. Алексеева и соавт. проводилась оценка эффективности аппликационного применения аутологичных клеток СВФ жировой ткани, включая комбинацию с ОТП, при аутодермопластике расщепленным, сетчатым трансплантатом у пациентов с глубокими ожогами [19]. Исследование включало 54 пациента, находившихся на лечении в двух специализированных учреждениях. Пациенты были разделены на основную группу, где применялись СВФ и ОТП (29 пациентов), и контрольную группу с традиционной техникой аутодермопластики (25 пациентов). Оценивались сроки эпите-лизации трансплантатов, частота послеоперационных осложнений, цитологическая картина раневой поверхности, интенсивность микроциркуляции на 5-е сутки после кожной пластики, а также продолжительность хирургического вмешательства.

В основной группе при использовании СВФ и ОТП сроки начала эпителизации сократились на 36,3% (в среднем 2,8 суток против 4,4 суток в контрольной группе, p<0,05). Полное приживление трансплантатов наблюдалось через 7,3 суток, что на 26% быстрее, чем при традиционной методике (9,2 суток, p<0,05). Для трансплантатов с высокой степенью перфорации (1:6) сроки эпителизации сократились на 39%: до 10,8 суток против 17,8 суток в контрольной группе (p<0,05).

Гнойно-воспалительные процессы наблюдались у 13% пациентов основной группы, против 35% в контрольной группе. Лизис и отторжение трансплантатов происходили у 8,3% пациентов основной группы и у 25% в контрольной группе (p<0,05). Применение СВФ и ОТП снижало содержание нейтрофилов и макрофагов в ране на 34,1% и 32%, соответственно (p<0,05), одновременно увеличивая количество фибробластов и фиброцитов в 2,2 и 1,7 раза (p<0,05). Интенсивность микроциркуляции в области трансплантации была выше в 2,1 раза по сравнению с традиционной методикой (7,9 пф. ед. против 3,8 пф. ед., p<0,05). Средняя продолжительность операций с использованием СВФ и ОТП составила 102 минуты, что на 6,25% больше, чем при традиционной технике (p>0,05).

В ходе исследования, авторами было установлено, что аппликационное применение аутологичных клеток СВФ в комбинации с ОТП при аутодермопластике значительно улучшает результаты хирургического лечения пациентов с глубокими ожогами. Данная методика позволяет сократить сроки эпителизации и приживления трансплантатов, снизить частоту послеоперационных осложнений в 2 раза и увеличить интенсивность микроциркуляции и стимулировать регенерацию тканей. Результаты подтверждают перспективность использования метода в клинической практике и необходимость дальнейших исследований.

Кинезотейпирование представляет собой современную методику реабилитации, которая основана на применении эластичных лент (тейпов) с целью воздействия на мягкие ткани, кровообращение и лимфоотток [20]. Основные эффекты метода включают улучшение микроциркуляции, уменьшение отека, ускорение регенерации тканей и снижение болевого синдрома. При нанесении на поврежденные участки кожи тейпы создают микроприподнятие тканей, что способствует улучшению лимфо- и кровообращения, уменьшению воспаления и предотвращению застойных явлений в области ожоговой травмы. Подобное воздействие снижает давление на болевые рецепторы, что способствует уменьшению болевых ощущений, а также обеспечивает адекватный кровоток поврежденных тканей, ускоряя процесс заживления. Кроме того, тейпы эффективно предотвращают гипертрофическое рубцевание и контрактуры благодаря мягкой мобилизации тканей. У пациентов с поражением конечностей использование тейпов помогает улучшить амплитуду движений, стабилизируя суставы и снижая мышечное напряжение. Несмотря на преимущества метода, его использование имеет определенные ограничения: открытые раны, участки с активной инфекцией или аллергические реакции. Также метод требует осторожности при применении у пациентов с повышенной чувствительностью кожи.

Физиотерапевтические методы, ЛФК, применение современных биоматериалов и тейпов в реабилитации пациентов с ожогами обеспечивает комплексный подход к восстановлению, способствуя снижению частоты осложнений и улучшению качества жизни пострадавших.

Психологическая реабилитация и социальная адаптация

Психологическая реабилитация является одним из компонентов комплексного лечения пациентов с ожоговыми травмами, направленным на предотвращение посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), депрессии и улучшение общего качества жизни [21]. Значительное влияние ожогов на внешний облик, физические функции и социальное взаимодействие требует многоуровневого подхода к восстановлению психологического состояния и интеграции пациентов в общество. Основным аспектом психологической помощи является раннее выявление психоэмоциональных нарушений. Индивидуализированные методы психотерапии, такие как когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), продемонстрировали эффективность в снижении уровня тревожности и депрессии у пациентов с ожогами [22]. Данное направление психологической помощи способствует развитию устойчивых копинг-стратегий, позволяющих пациентам справляться с изменениями внешности и функциональными ограничениями.

В работе А.В. Ильмузиной проводилась оценка эффективности программы психологической коррекции пациентов с ОБ II–III степени с использованием КПТ в стабилизации эмоционального состояния, снижении уровня тревожности и повышении психической адаптации [23]. Данное исследование включало 50 пациентов (25 мужчин и 25 женщин) в возрасте от 22 до 35 лет, госпитализированных с диагнозом «ОБ II–III степени» в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова. Применялись такие методы исследования как: клиническая беседа, наблюдение, метод рисуночной фрустрации С. Розенцвейга, интегративный тест тревожности, копинг-тест Р. Лазаруса. Психологическая программа включала диагностику факторов адаптации, техники когнитивного структурирования, десенсибилизацию, методы управления болевым синдромом и техники работы с когнитивными ошибками. Коррекция проводилась в зависимости от стадии ОБ: шока, токсемии или реконвалесценции.

У пациентов в остром периоде диагностирован высокий уровень «ситуативной тревожности» (средний балл 7,5), которая проявляется «эмоциональным дискомфортом» (средний балл 8), «тревожной оценкой перспективы» (7,2) и «астеническим компонентом» (6,8). Индекс направленности агрессии составил 1,6, показатель внешней агрессии – 1,3, индекс решения проблем – 0,95, что свидетельствует о преобладании дезадаптивных ко-пинг-стратегий.

После завершения программы наблюдалось достоверное снижение уровня «ситуативной тревожности» (U = 33,00, р≤0,05), повышение показателей «личностной тревожности» до нормального уровня (U = 205, р≤0,05), увеличение частоты копинга «самоконтроль» (U = 203,5, р≤0,05) и снижение использования копингов «дистан-

цирование» (U = 86,5, р≤0,05) и «избегание» (U = 213,5, р≤0,05).

По результатам теста С. Розенцвейга, наблюдалось увеличение импунитивных реакций (E-D>NP>O-D = 13,64>6,4>3,96) и снижение внешней агрессии (∑E/∑M = 1,3). Психологическая коррекция привела к стабилизации эмоционального состояния, снижению тревожности и улучшению групповой адаптации (GCR = 29,4).

В заключении автор делает вывод о том, что КПТ является эффективным методом для повышения психической адаптации пациентов с ОБ II–III степени. Использование КПТ способствует снижению уровня тревожности, стабилизации эмоционального фона, формированию более адаптивных копинг-стратегий и улучшению комплаенса с лечащим врачом.

Социальная адаптация является неотъемлемой частью психологической реабилитации [24]. Возвращение пациентов к нормальной жизни требует комплексного подхода, включающего работу медицинских специалистов, психологов и социальных работников. Среди эффективных методов адаптации выделяются программы по обучению самоконтролю, психообразованию и тренинги социальных навыков . Такие программы помогают пациентам восстановить уверенность в себе, улучшить межличностное взаимодействие и адаптироваться к изменениям в социальном окружении. Использование групп поддержки , состоящих из пациентов с аналогичным опытом, демонстрирует значительное положительное влияние на эмоциональное состояние и мотивацию к восстановлению [25]. Особое внимание в социальной адаптации уделяется трудоустройству и профессиональной реабилитации. Пациенты, перенесшие значительные ожоговые травмы, сталкиваются с трудностями в возвращении к прежней профессиональной деятельности, особенно если она требовала высокой физической активности. Программы профессиональной реабилитации, включающие обучение новым навыкам и консультации по карьерному развитию, способствуют успешной интеграции пациентов в трудовую сферу.

Новые методы реабилитации

Современные технологии реабилитации пациентов с ожогами активно внедряют 3D-биопечать для создания индивидуализированных кожных заменителей [26]. Использование гидрогелей в качестве биочернил позволяет формировать структуры, имитирующие естественный внеклеточный матрикс кожи, что способствует ускорению регенерации тканей и снижению рубцевания. Термочувствительные гидрогелевые повязки, обладающие антиоксидантными и антибактериальными свойствами, обеспечивают контролируемое высвобождение лекарственных препаратов, предотвращая инфекции и способствуя заживлению ран. P. Ge et al. продемонстрировали в своей работе ингибирующие свойства гидрогеля на основе полидопамина и серебра на рост бактерий на раневой поверхности у крыс [27]. Также, данный биоматериал способствовал ангиогенезу и повышению уровня коллагена в тканях. Гистологический анализ показал восстановление эпидермиса, образование волосяных фолликулов и значительное снижение уровня воспалительных цитокинов.

Разработки в области самовосстанавливающих-ся гидрогелей открывают перспективы для создания перевязочных материалов, способных адаптироваться к условиям раны и обеспечивать оптимальную среду для заживления. Такие гидрогели могут восстанавливать свою структуру после повреждений, поддерживая целостность покрытия и способствуя регенерации тканей.

Цифровые технологии и телемедицина также активно внедряются в процесс реабилитации ожоговых пациентов [28]. Использование мобильных приложений и телемедицинских платформ позволяет удаленно контролировать состояние пациентов, предоставлять рекомендации по уходу за ранами и корректировать план реабилитации. Разработаны системы мониторинга, оснащенные датчиками для оценки уровня гидратации кожи, степени рубцевания и других параметров заживления. Технологии виртуальной и дополненной реальности применяются для психологической реабилитации, снижения болевого синдрома и восстановления двигательных функций.

Обсуждение

Современные методы лечения и реабилитации пациентов с ожоговыми травмами демонстрируют значительный прогресс, но остаются открытыми вопросы, требующие дальнейших исследований и совершенствования. Представленные в статье данные свидетельствуют о высокой эффективности комплексного подхода, включающего физиотерапию, психологическую коррекцию, применение современных материалов и технологий. Однако необходимо учитывать существующие ограничения и разнообразие факторов, влияющих на исходы терапии.

Внедрение инновационных биоматериалов, таких как термочувствительные гидрогели и 3D-биопечатные кожные заменители, позволяет не только ускорить заживление ран, но и снизить риск инфекционных осложнений. Широкое применение данных технологий ограничено высокой стоимостью, сложностью производства и недостаточной доказательной базой. Дальнейшие исследования должны быть направлены на оптимизацию процессов производства и изучение долгосрочной эффективности данных методов.

Психологическая реабилитация пациентов с ожоговыми травмами заслуживает особого внимания. Результаты исследований подтверждают эффективность КПТ в снижении тревожности, депрессии и формировании адаптивных копинг-стратегий, но остается недостаточно изученным влияние культурных и социальных факторов на эффективность данной методики. Кроме того, важным направлением является интеграция телемедицинских технологий в психологическую помощь, что может улуч-

шить доступность и своевременность реабилитации для пациентов в отдаленных регионах.

Одним из вызовов является недостаточная координация между этапами лечения. Успешная реабилитация требует междисциплинарного подхода, включающего взаимодействие хирургов, физиотерапевтов, психологов и социальных работников. Формирование единых протоколов взаимодействия специалистов может значительно повысить эффективность лечения и улучшить долгосрочные результаты.

Направлением для дальнейших исследований является разработка персонализированных подходов к лечению ожоговых травм. Индивидуализация реабилитации может обеспечить более точное планирование терапевтических мероприятий. Развитие цифровых технологий и аналитических платформ для анализа данных пациента может стать основой для создания таких программ.

Заключение

Комплексная терапия пациентов с ОБ требует муль-тидисциплинарного подхода, включающего современные методы реабилитации, использование инновационных технологий и персонализированных стратегий лечения. Анализ литературы подтвердил эффективность интеграции физиотерапии, применения биоматериалов и психологической поддержки в реабилитационный процесс. Внедрение цифровых технологий и 3D-био-печати открывает новые возможности для улучшения клинических результатов и качества жизни пациентов. Несмотря на прогресс, остаются нерешенными вопросы стандартизации методов, их доступности и длительной оценки эффективности. Дальнейшие исследования должны быть направлены на оптимизацию применяемых подходов и разработку новых методов, способствующих снижению частоты осложнений и ускорению процесса восстановления.