Комплексное биоархеологическое исследование женского погребения в белокаменном склепе Новоспасского монастыря

Автор: Медникова М.Б., Беляев Л.А., Елкина И.И., Тарасова А.А., Загвоздин В.П.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Методы естественных науки экспериментальные исследования в археологии

Статья в выпуске: 245-2, 2016 года.

Бесплатный доступ

В Новоспасском монастыре г. Москвы экспедицией Института археологии РАН под руководством Л. А. Беляева в декабре 2014 г. были вскрыты несколько каменных саркофагов. Предварительный анализ письменных источников и частично сохранившиеся надписи на крышках саркофагов свидетельствуют, что здесь были похоронены представители рода князей Черкасских, близких родственников бояр Романовых. Более того - в южной части раскопа лежала массивная известняковая надгробная плита с эпитафией княгини Марфы Никитичны Черкасской, в девичестве Романовой († 1611). Как выяснилось при вскрытии захоронения, плита накрывала белокаменный склеп из крупных блоков, содержавший останки не менее пяти человек. один из скелетов, по определениям, сделанным in situ, принадлежал женщине. Предлагаемая публикация посвящена предварительным итогам изучения этого женского захоронения. Традиционные методы вещеведческого анализа и антропологической идентификации были дополнены применением современных аналитических приемов (микротомография и рентгеновская микроскопия, микрофокусная рентгенография, флуоресцентная микроскопия, рентгенофлуоресцентный анализ, изотопный анализ диеты и др.). В результате комплексного биоархеологического исследования установлено, что техника изготовления ткани и ажурного плетения головного убора замужней женщины - волосника - указывает на датировку погребения XVI-XVII вв. определена принадлежность скелета женщине 40-50 лет с очень низкой длиной тела (около 146 см). Рентгенографически выявлено большое число т. н. линий Гарриса, свидетельствующее о неоднократных остановках процесса роста в детском и юношеском возрасте. Вместе с тем данные изотопного анализа говорят о полноценной мясо-молочной диете, которой придерживалась эта женщина, равно как хорошее состояние зубной системы и отсутствие у нее серьезных патологий подтверждают высокий социальный статус покойной.

Каменные саркофаги, эпиграфика, xvi-xvii вв, биоархеология, идентификация останков, палеопатология, морфология, реконструкция лица по черепу, изотопный анализ диеты, недеструктивная микроскопия, микрофокусная рентгенография

Короткий адрес: https://sciup.org/14328367

IDR: 14328367

Текст научной статьи Комплексное биоархеологическое исследование женского погребения в белокаменном склепе Новоспасского монастыря

Новоспасский монастырь, возникший в 1490 г. при переносе из Кремля Спасского монастыря «на Крутицы», в нижнее течение Москвы-реки, в XVI в. был патрональным для боярского рода Захарьиных-Юрьевых-Романовых. В середине этого столетия их потомок, многодетный и влиятельный при дворе Ивана IV Роман Юрьевич Захарьин, стал прародителем семьи Романовых. Многочисленные внуки и дочери Романа, дети Никиты Романовича («Никитичи»), образовали в последней трети XVI в. мощный клан, вступивший после смерти последнего московского Рюриковича, царя Федора Ивановича, в борьбу за царский престол. Для правления Бориса Годунова они представляли опасность. Поэтому на рубеже XVI–XVII вв. род обвинили в злоумышлении на жизнь царя и подвергли жестокой опале.

После смерти Годунова и вступления на престол Лжедмитрия останки умерших в ссылке представителей рода перевезли из мест их упокоения на окраинах государства в родовой московский монастырь. Вместе с ними привезли и останки князя Бориса Черкасского – супруга боярыни Марфы Никитичны Романовой. Их похоронили к западу от старой усыпальницы Романовых и вскоре построили над их останками особый поминальный храм Знамения, в конце XVIII в. перестроенный и ставший усыпальницей другого знатного рода, Шереметевых. В восточной части его объема, однако, была выделена и почиталась особая «палатка Никитичей».

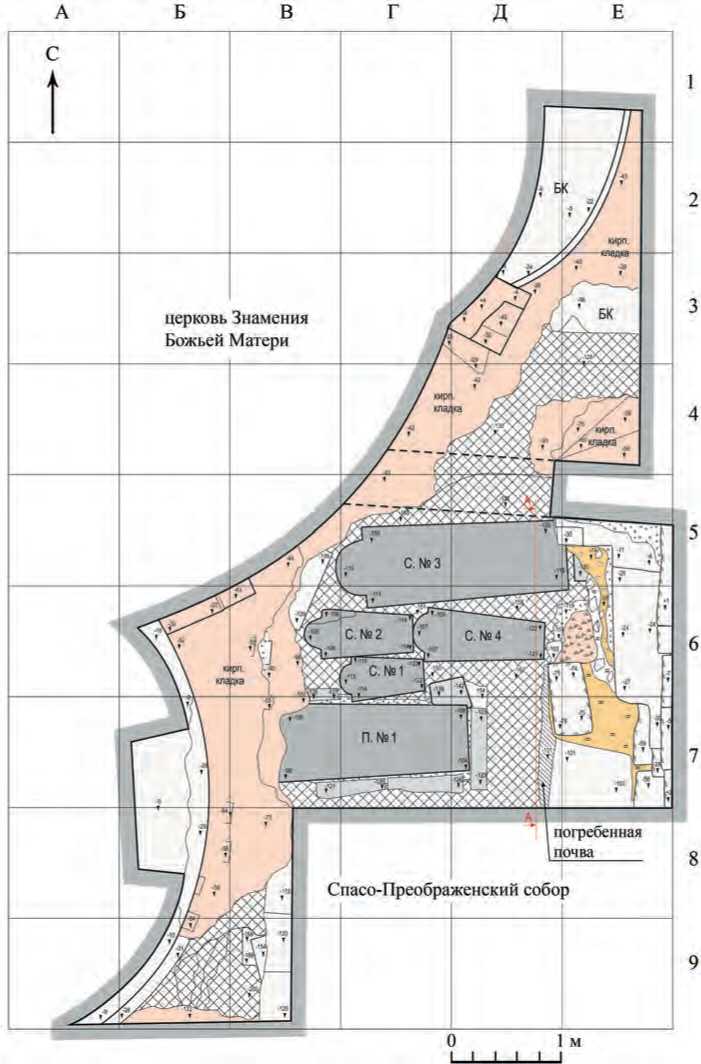

Предметом нашего исследования послужили костные останки и сопровождающий их археологический материал, полученные при исследованиях этой «палатки» экспедицией Института археологии РАН под руководством Л. А. Беляева в декабре 2014 г. ( Беляев и др. , 2015). Экспедиция изучила и вскрыла четыре каменных саркофага in situ (рис. 1; 2), одно массовое перезахоронение в белокаменном «склепе» под плитой с надписью, а также переотложенные фрагменты крышек и надгробных плит. Эти надписи свидетельствуют, что открытый участок принадлежит в основном Черкасским. Вероятно, он сгруппировался здесь вокруг погребений Марфы Никитичны Черкасской, в девичестве Романовой († 1611), и ее мужа Б. К. Черкасского: именно Марфе Никитичне принадлежала массивная известняковая надгробная плита, прикрывавшая белокаменный склеп в южной части раскопа. Плита и надпись на ней обладают всеми типологическими признаками, характерными для первой четверти XVII в.: в эпитафии указана точная дата смерти (28 февраля 7119 = 1611 года), названы имена Марфы Никитичны и Бориса Кенбулатовича.

Однако эта плита, как выяснилось, накрывала белокаменный склеп (№ 1) из крупных блоков, содержавший останки не менее пяти человек. Склеп был поврежден при строительстве фундаментов Знаменского храма, у него полностью отсутствует западная торцевая стенка, часть блоков северной и южной боковых стенок выломана, нарушен слой штукатурного покрытия стен и пола в западной части.

Внутри склепа хаотично нагромождены человеческие кости, остатки текстиля от облачений, остатки кожаной обуви, фрагменты древесины от гробов. Это, несомненно, перезахоронение останков, попавших в зону строительства конца XVIII в.

Рис. 1. Сводный план раскопок в «палатке Никитичей» церкви Знамения Новоспасского монастыря

Рис. 2. Ситуационный план расположения находок внутри склепа № 1 (под надгробной плитой Марфы Никитичны Черкасской, в девичестве Романовой)

Основное погребение (№ 6) залегает на полу склепа. Это частично нарушенное захоронение взрослого человека. In situ сохранились только кости ног и, возможно, череп, остальные костные останки потревожены. Вероятна западная ориентировка захоронения в вытянутом положении на спине. Захоронение было совершено в деревянном гробу (прослежена часть боковой стенки с южной стороны, доска шириной около 25 см и толщиной 3 см). Из находок в склепе важно отметить целый стеклянный бокал на конической ножке с перехватом «бусинкой» (использован в качестве елейницы?). Среди текстильных фрагментов выделены декоративные отделки двух мужских рубах, выполненные в технике золотной вышивки; фрагменты женской одежды, шитой из шелковой камки; остатки женского головного убора (волосника); погребальный венчик, фрагменты шелкового (камка) погребального покрывала с крупным растительным орнаментом. Все они относятся к XVI–XVII вв., хотя встречены и фрагменты более позднего времени: остатки изделия из бархата и шелка репсовой структуры.

Поверх погребения № 6 залегали разрозненные останки еще минимум четырех индивидов. Нижний скелет, по нашим предварительным, сделанным in situ определениям, принадлежал женщине.

Предлагаемая публикация посвящена предварительным итогам изучения именно этого, женского, захоронения.

Методы

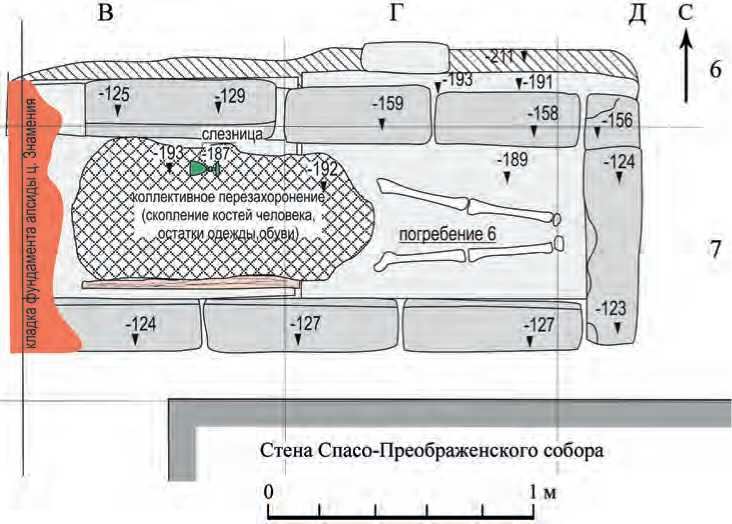

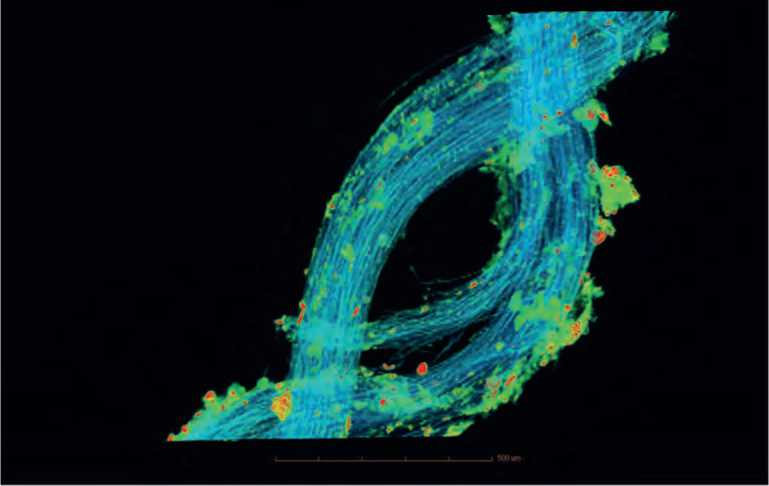

Важным источником археологической информации, способствующей датировке женского погребения, послужило исследование фрагментов оставшегося в затылочной части черепа волосника (женского головного убора). Для дополнительной оценки способа кручения нити мы использовали современные методы рентгеновской объемной микроскопии. Плетение шелковой ткани изучалось с помощью конфокального флуоресцентного микроскопа FEI CorrSight с разными увеличениями. Ткань была окрашена органическим красителем, поэтому было зафиксировано ее свечение, наиболее интенсивное в красном спектре.

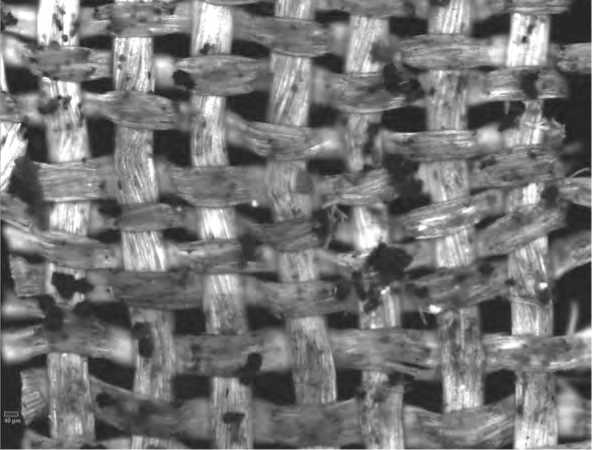

Структура нитей кружева и особенности его плетения изучены методами микротомографии и рентгеновской микроскопии на рентгеновском 3D-микро-скопе Xradia Versa XRM-500.

Предпринятое обследование скелетных останков ставило целью идентификацию биологического возраста погребенной, а также реконструкцию образа и качества жизни по данным антропологии, оценку выраженности палеопатологических проявлений и следов наиболее типичной двигательной активности, запечатленных скелетной системой.

Помимо традиционных описательных и измерительных методов (Историческая экология человека…, 1998; Алексеев , 1966; Standards for data collection…, 1994 и др.) применялось специальное аналитическое оборудование.

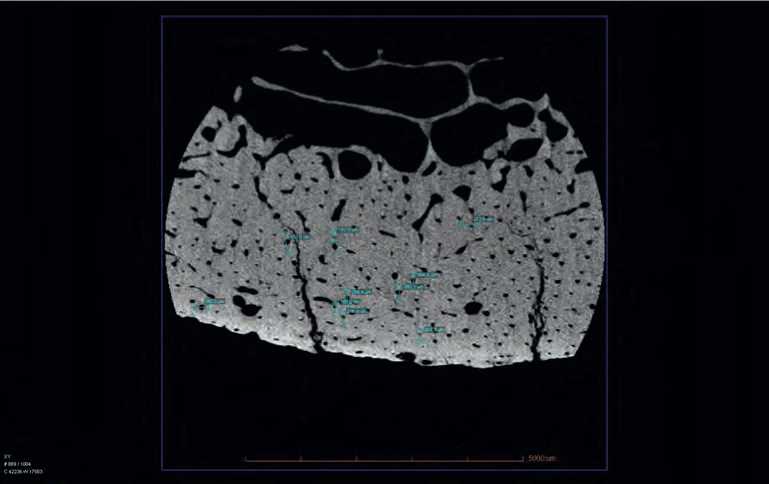

Использована микрофокусная цифровая рентгенография – современный высокотехнологичный радиологический метод, позволяющий исследовать внутреннюю структуру объектов на высококонтрастных цифровых изображениях с увеличением и без потери качества. Съемки скелетированных останков производились в Институте археологии РАН на оборудовании ПРДУ производства компании Элтехмед. При оценке биологического возраста помимо макроскопических стандартных методик применена недеструктивная микроанатомия (Xradia Versa XRM-500). С ее помощью изучено гистологическое строение дорзальной стенки бедренной кости в середине диафиза. Определена степень остеонизации и соответствие современным анатомическим (возрастным) стандартам.

Производился изотопный анализ диеты. Он выполнен в группе изотопных исследований ИИМК РАН под руководством Г. И. Зайцевой.

На поверхности женского черепа обнаружено изменение естественного цвета, предположительно в результате взаимодействия с прилегавшим головным убором. Это послужило причиной для проведения рентгенофлуоресцентного анализа. Использован РФА-спектрометр EDAX Orbis PC Micro-XRF Analyzer, позволяющий осуществлять недеструктивное экспресс-определение элементного состава от Na до U с пространственным разрешением от 10 мкм без предварительной пробоподготовки. Дополнительно, для оценки наличия элементов «легкой» части спектра, применялась растровая электронная микроскопия непосредственно в точке интенсивного окраса костной поверхности (сканирующий электронный микроскоп фирмы FEI).

Результаты

Вещевой материал

На черепе погребенной зафиксированы остатки головного убора – т. н. во-лосника. В полевых условиях сохранившиеся фрагменты были сняты с остатков черепа и по возможности расправлены (рис. 3). Дальнейшее изучение предмета в лабораторных условиях показало, что мы имеем дело с традиционной формой средневекового волосника, состоящего из очелья и ажурного верха. Волосник являлся неотъемлемой составной частью традиционного костюма замужней женщины.

Рис. 3. Фрагменты волосника и погребального венчика после снятия с черепа

Очелье представляло собой полосу тонкой шелковой ткани шириной 4 см. Ткань полотняного переплетения высокого качества изготовления (рис. 4). Для ткачества использованы некрученые нити, предварительно окрашенные в красный цвет (вероятно, для окрашивания использовались корни марены красильной Rubia tinctórum ). Их толщина по основе и утку составляет 0,12–0,15 мм. Плотность нитей – 42 н/см по основе и 48 н/см по утку. Основа и уток приняты условно.

Рис. 4. Шелковое плетение ткани волосника.

Снимок сделан с помощью конфокального флуоресцентного микроскопа

Рис. 5. Нити кружева волосника с увеличением. Рентгеновская микроскопия

На затылочной части очелья частично сохранились петли, шитые из аналогичной ткани. Через эти петли проходил шнурок для стягивания волосника сзади. Из той же ткани выполнена подкладка очелья.

Очелье было гладким, ничем не украшенным.

Ажурный верх волосника выполнен в технике плетения на раме «спрэнг» (sprаng). Принцип плетения следующий: вертикально натянутые на раму нити переплетаются между собой в одном (S) направлении (рис. 5). В зависимости от числа оборотов нитей между собой на поверхности изделия получается рисунок, чаще всего геометрический орнамент. В нашем случае орнамент волосника состоит из небольших ромбов высотой 2 см по всей его поверхности. Для плетения использованы красные шелковые нити толщиной 0,2–0,3 мм. Плетение кружев на деревянной рамке является одним из древнейших видов женского рукоделия. Большинство известных на сегодняшний день волосников XVI – начала XVII в. выполнены в подобной технике. В конце XVII в. этот вид рукоделия стал замещаться пришедшим из Европы и быстро получившим популярность кружевоплетением на коклюшках.

Плетеная часть волосника на макушке стянута при помощи красной шелковой ленты шириной 6 мм.

Очелье и ажурный верх сшиты между собой красной шелковой нитью.

Использованные материалы, техника изготовления ажурного верха, тип конструкции волосника позволяют датировать этот головной убор концом XVI – началом XVII в.

Погребальный венчик

Кроме того, на очелье волосника зафиксирован прилипший небольшой фрагмент погребального налобного венчика размерами 40 × 31 мм. Венчик представлял собой полосу шелковой камки шириной 3,1 см, на которой золот-ными нитями в технике тамбурного шва и «вприкреп» выполнена вышивка. Для вышивки были взяты пряденые золотные нити, состоящие из шелкового сердечника с навитой на него полоской металла в S-направлении. В качестве прикрепа использованы тонкие шелковые нити. К сожалению, фрагмент небольшой и на нем имеется всего одно изображение 8-конечного Голгофского креста и надпись:

ЦРЬ СЛВЫ

IC XC

Но скорее всего, первоначально это изображение на поверхности повторялось 5 или 7 раз, аналогично с ранее известными целыми экземплярами XVI– XVII вв.

Анализ останков погребенной

Сохранность останков

Лицевая часть черепа не сохранилась (рис. 6). Представлена верхняя часть свода черепа (парные теменные и часть лобной кости), центральная часть нижней челюсти. В альвеолярном сочленении имеются все зубы за исключением двух левых нижних резцов и правого первого нижнего резца. В заполнении обнаружены 2 нижних резца и левый нижний моляр. Представлены также правая плечевая кость без дистального эпифиза, мелкие трубчатые кости правой кисти, левая локтевая кость (дистальный эпифиз разрушен; сохранилось разделение суставной поверхности локтевой кости на две фасетки, что обычно соответствует более раннему возрасту adultus 1). Сохранились фрагмент левой лопатки с областью cavitas glenoidalis , 5 правых и 1 левое ребро, позвонки всех отделов (19 штук), рукоятка и тело грудины, первые два сегмента крестца, разрушенные парные тазовые кости, парные длинные кости нижних конечностей (целые правая бедренная и левая большеберцовая кости). Остальные кости разрушены, из костей стопы имеются парные пяточные, таранные, медиальные клиновидные и кубовидные кости.

Возрастные и патологические изменения. Обследованы все зубы нижней челюсти. Жевательная поверхность коронок почти не стерта. Наблюдается сильное развитие пришеечного зубного камня (может быть связано с частым питанием мягкой вязкой пищей). Кариеса нет. На передних зубах эмалевая гипоплазия не фиксируется. На буккальной поверхности правого второго нижнего моляра имеются 2 горизонтальные линии в середине коронки. Наличие этих линий свидетельствует о негативных эпизодах периода первого детства, способствовавших развитию физиологических стрессов и кратковременной остановке роста в возрасте около 3 лет.

Позвонки шейного отдела несут следы начальных возрастных изменений (заострены края позвонков, имеется начальный остеохондроз). На теле четвертого или пятого позвонка грудного отдела наблюдается начальный остеофитоз. Фиксируется деформация тела поясничного позвонка (травма?).

Поражения суставов имеются, но затрагивают отделы посткраниального скелета неравномерно. Суставная впадина лопатки без возрастных или патологических деформаций. Грудина и тазовые кости без патологий. Головки обеих бедренных костей без изменений, но суставные поверхности дистальных эпифизов обнаруживают сильные краевые разрастания, несомненно затруднявшие движения в коленных суставах, особенно слева (рис. 7).

Суставные поверхности проксимальных эпифизов большеберцовых костей тоже демонстрируют сильные дегенеративно-дистрофические изменения в виде краевых разрастаний, достигающих максимальной выраженности по трехбалльной шкале. При этом суставные поверхности нижних эпифизов в норме.

Развитие костного рельефа и локализация энтесопатий, обычно интерпретируемых как сумма привычных микротравм, позволяют прояснить некоторые особенности физической активности, типичной для этой женщины. Так, на правой плечевой кости сильно развит малый бугорок, остальные элементы рельефа сформированы умеренно. Напротив, все элементы рельефа левой

Рис. 6. Сохранность женского скелета под плитой 1

Рис. 7. Краевые разрастания суставной поверхности нижнего эпифиза бедренной кости локтевой развиты максимально, а на задней поверхности олекранона частично оссифицирована связка. Это означает повышенную функциональную нагрузку на предплечье левой руки, например вследствие занятий рукоделием.

Рельеф правой бедренной кости развит умеренно, но акцентирована межвертельная линия. Признак можно было бы связать с привычной верховой ездой, но это предположение находит слабый отклик в реалиях женской активности XVI–XVII вв. Скорее, признак сформирован под воздействием сходной типичной позы, например «сидение за прялкой». Рельеф костей голени развит слабо.

Данные к определению биологического возраста

В отличие от паспортного возраста, понятие биологического возраста отражает фактическое состояние организма. В рассматриваемом случае вопрос решается не так однозначно, если обратиться к разным системам признаков. Итак, степень облитерации черепных швов, наличие дегенеративно-дистрофических изменений поверхностей, входивших в коленный сустав, симптомы остеохондроза в шейном и грудном отделах позвоночника говорят в пользу принадлежности старшей возрастной когорте (maturus I, или 40–49 лет). Но, например, скопление крупных питательных отверстий в проксимальных метафизах большеберцовых соответствует более раннему возрасту. Также обращают на себя внимание отсутствие возрастных изменений в большинстве других крупных суставов и хорошее состояние зубной системы: слабая для предполагаемого возраста стертость зубных коронок, отсутствие прижизненной утраты зубов (по крайней мере, на нижней челюсти), отсутствие кариеса. Заметим, что для женского населения в г. Ярославле было прослежено увеличение частоты встречаемости зубо-челюстных патологий от 14,7 % в XVI вв. до 18,1 % в веке XVII ( Медникова и др. , 2013. С. 166), это тенденция эпохи. Хорошее состояние зубной системы у погребенной в Новоспасском монастыре отражает либо ее молодой возраст, в чем есть обоснованные сомнения, либо высокий социальный статус и хороший иммунитет.

Рис. 8. Структура дорзальной стенки правой бедренной кости в середине диафиза. Рентгеновская микроскопия

Для дополнительной характеристики биологического возраста был рассмотрен виртуальный срез через дорзальную стенку в середине бедренной кости (рис. 8). Благодаря разработкам голландских анатомов и палеопатологов существуют стандарты, позволяющие оценивать состояние костной системы путем сравнения с препаратами людей с известным паспортным возрастом ( Maat et al. , 2005). Как можно видеть по современным документированным данным, начиная примерно с 40 лет начинается активная резобция и перестройка компакты в перимедуллярной области. В 51 год обширные очаги резорбции наблюдаются даже в периферической области (практически целиком остеонизированной) и в толщине компактного слоя. Картина, полученная для женщины из Новоспасского монастыря, соответствует, с учетом возможных индивидуальных вариаций, промежутку 40–51 год.

Особенности скелетной конституции

Скелет характеризуется крайней миниатюрностью, грацильностью эпифизов, узкими диафизами (табл. 1).

Длина тела этой женщины была невелика, даже по меркам шестнадцатого или семнадцатого столетия.

С использованием уравнения регрессии для средневекового польского населения длина тела составляет 145,16 см ( Vercellotti et al. , 2009. P. 139).

Реконструированная длина тела по Мануврие составила 146 см, по Телккя – 149 см, по формуле Троттер, Глезер для европеоидов – 147 см (бедренная кость) и 150,5 см (большеберцовая). Последний результат отчетливо свидетельствует об относительном удлинении костей голени.

В таких случаях используется формула Троттер, Глезер для негроидов, что дает определение в данном случае 147 см по длине большеберцовой и 146 см – для бедренной. Примечательно, что последнее определение совпадает с результатом определения по методу Верчелотти и соавторов, что может указывать на его бóльшую достоверность.

Таблица 1. Морфометрическая характеристика элементов посткраниального скелета

|

Признак – номера признаков по Мартину (по: Алексеев , 1966) |

Правая |

Левая |

|

Плечевая кость |

||

|

3. Ширина верхнего эпифиза |

43 |

– |

|

5. Наибольший диаметр середины |

18,5 |

– |

|

6. Наименьший диаметр середины |

14 |

– |

|

7. Наименьшая окружность диафиза |

50 |

– |

|

7а. Окружность середины диафиза |

54 |

– |

|

Диаметр головки поперечный |

33,5 |

– |

|

Диаметр головки вертикальный |

39 |

– |

|

Окружность головки |

120 |

– |

|

Окончание таблицы 1 |

||

|

Локтевая кость |

||

|

13. Верхний поперечный диаметр |

20 |

– |

|

14. Верхний сагиттальный диаметр |

20 |

— |

|

Бедренная кость |

||

|

1. Наибольшая длина |

378 |

— |

|

2. Длина в естественном положении |

376 |

– |

|

21. Мыщелковая ширина |

66 |

– |

|

6. Сагиттальный диаметр середины диафиза |

23 |

23 |

|

7. Поперечный диаметр середины диафиза |

24 |

23 |

|

20. Окружность головки |

120 |

– |

|

9. Верхний поперечный диаметр |

25 |

– |

|

10. Верхний сагитттальный диаметр |

24 |

– |

|

8. Окружность середины |

76 |

– |

|

Диаметр головки вертикальный |

37 |

– |

|

Диаметр головки поперечный |

37 |

– |

|

Большеберцовая |

||

|

1. Полная длина |

307 |

303 |

|

1а. Наибольшая длина |

314 |

315 |

|

5. Наибольшая ширина верхнего эпифиза |

64 |

– |

|

6. Наибольшая ширина нижнего эпифиза |

41 |

40 |

|

8. Сагиттальный диаметр середины диафиза |

24 |

25 |

|

9. Поперечный диаметр середины диафиза |

18 |

18 |

|

8а. Сагиттальный диаметр на уровне питательного отверстия |

26 |

27 |

|

9а. Поперечный диаметр на уровне питательного отверстия |

19 |

18 |

|

10. Окружность середины диафиза |

68 |

70 |

|

10в. Наименьшая окружность |

60 |

60 |

|

Крестец |

||

|

5. Ширина |

108 |

|

Результаты рентгенографического исследования

Правая большеберцовая (передне-задняя проекция, режим съемки 40 мкА, 3 сек). Признаков остеопороза на рентгенограмме не обнаружено. В середине диафиза фиксируется периостит. В дистальном метафизе зарегистрированы 7–8 линий Гарриса разной степени резорбции. На рентгенограмме центральной части диафиза, выполненной с увеличением, в боковой проекции, фиксируются две размытые линии склеротизации, вероятно являющиеся следами перенесенного в детстве рахита. Аналогичные зоны можно видеть на рентгеновском снимке центральной части диафиза правой плечевой кости.

Левая большеберцовая (передне-задняя проекция, режим съемки 40 мкА, 3 сек). Признаков остеопороза нет. В дистальном метафизе регистрируются 14 линий Гарриса. В центральной части диафиза фиксируется периостальная реакция.

Левая большеберцовая (боковая проекция, 40 мкА, 3 сек). В центральной части диафиза хорошо видны 2 линии резорбции (дифференциальная диагностика: рахит или резорбированные линии Гарриса) и отчетливые следы периостита.

Реконструкция системы питания

В последние годы изучение изотопного состава костной и зубной ткани человека и животных послужило важным источником для реконструкции образа и качества жизни представителей палеопопуляций. Широкомасштабные исследования, выполнявшиеся в Институте археологии РАН, способствовали накоплению обширных данных о питании средневековых горожан Древней Руси, а также об изменениях пищевых традиций в более позднее время ( Энговатова и др. , 2013; 2015а; 2015б).

В рамках нашей работы получены индивидуальные значения дельта углерода и азота: δ13 С, ‰ – 19,3, δ15 N, ‰ 15,2. Данные свидетельствуют о высокопротеиновой диете, типичной для женщины из каменного саркофага Новоспасского монастыря. Это согласуется с результатами, полученными нашими коллегами о стабильно высоком мясо-молочном компоненте в рационе питания представителей привилегированного сословия.

Рентгенофлуоресцентный анализ поверхности лобной кости помимо завышенных структурных элементов костной ткани (фосфор и кальций) выявил повышенный сигнал цинка. Возможно, это следы многократного применения косметики того времени – цинковых белил.

Обсуждение

Учитывая место захоронения, можно предполагать высокий социальный статус покойных. Исследуемый материал затрагивает сложный период в российской истории – XVI–XVII вв. Об этом, прежде всего, убедительно свидетельствует рассмотрение волосника – женского головного убора, обнаруженного под плитой 1. Многофакторная экспертиза скелета, найденного в ассоциации с этим артефактом, показала его принадлежность женщине 40–50 лет.

Проведенное обследование позволяет понять, как непростые обстоятельства того времени отражались на качестве жизни представителей влиятельного боярского рода в XVI–XVII вв. О высоком статусе погребенной говорит хорошее, для этого возраста, состояние зубной системы; результаты изотопного анализа диеты, свидетельствующие о полноценном питании мясными и молочными продуктами; отсутствие дегенеративно-дистрофических изменений в большинстве крупных суставов (за исключением коленного).

Обращает на себя внимание очень низкая длина тела этой женщины, которая, по предварительным оценкам, может быть на 5–10 см ниже современных ей значений.

Для сравнения могут быть использованы данные о другой представительнице привилегированной боярской семьи, погребенной в середине XVII в.

у Духовской церкви в Троице-Сергиевой лавре (склеп 7). Ее длина тела, по разным оценкам, варьировала от 151 до 154 см ( Энговатова и др. , 2016). Любопытные данные были получены ранее при обследовании новгородского населения: длина тела мужчин шестнадцатого века – максимальная среди всех периодов, но при этом женщины – самые низкорослые ( Евтеев, Олейников , 2015. С. 148). Причины этого явления пока еще ждут своего объяснения, но, возможно, это была достаточно глобальная тенденция для русского городского населения. Тогда низкорослость женщины из Новоспасского собора, скорее, свидетельствует о ее рождении и формировании в шестнадцатом столетии.

На продольные размеры тела оказывают влияние как генетические, так и внешние факторы. В исследуемом случае критерием для оценки степени неблагоприятного воздействия в детстве послужило рентгенографическое исследование.

Микрофокусная рентгенография женского скелета из Новоспасского выявила большое количество линий Гарриса в метафизарных частях бедренных и большеберцовых костей. Количество физиологических стрессов, перенесенных на протяжении периода роста и запечатленных в структуре трубчатых костей, доходит до 14. Это очень большое число негативных эпизодов, по нашим данным, только 4,1 процента женщин шестнадцатого столетия демонстрируют подобные показатели ( Медникова и др. , 2015). На примере населения г. Ярославля XVI–XVII вв. нами уже обсуждались гендерные различия в питании, возможно приводившие к остановкам роста у девочек. Например, обращалось внимание, что, несмотря на упоминание четырех трапез в церковных инструкциях XVI в. (завтрак, обед, полдник и ужин), в допетровской Руси женщины, по-видимому, ели не более двух раз в день ( Пушкарева , 2012. С. 45). В среде московской аристократии, к которой, очевидно, принадлежала погребенная в Новоспасском монастыре, и в царской семье XVI–XVII вв. женщины не садились за стол с мужчинами, ели на своей половине отдельно. Принятые культурные нормы ограничивали прием пищи, даже в периоды ее относительного изобилия, и женская часть населения обычно находилась в более стесненных условиях. Кроме того, не исключено, что обнаруженные нами следы прерывания роста связаны с тщательным соблюдением постов. Вместе с тем изотопный анализ показал приверженность погребенной «высокостатусному» питанию. Возможно, дополнительные анализы этого материала позволят разрешить это противоречие.

Заключение

Комплексное биоархеологическое исследование останков женщины из Новоспасского монастыря позволило установить биологический возраст покойной (40–50 лет). Хорошее состояние зубов и отсутствие серьезных хронических заболеваний, изотопная характеристика питания отражают ее высокий социальный статус.

Вместе с тем определена очень низкая длина тела этой женщины, которая, по предварительным оценкам, может быть на 5–10 см ниже длины тела большинства ее современниц. Наряду с большим количеством индикаторов физиологического стресса в детском возрасте, выявленных радиологически, это может означать серию негативных эпизодов, пережитых в детстве.

Вещеведческий анализ волосника, включавший оценку технологии его изготовления, подтвердил датировку погребения XVI–XVII вв. Археологический контекст и антропологический анализ захоронения не исключают принадлежности скелета Марфе Никитичне Черкасской (Романовой). Однако окончательные выводы могут быть сделаны только после серии дополнительных экспертиз, включая палеогенетическое исследование.

Список литературы Комплексное биоархеологическое исследование женского погребения в белокаменном склепе Новоспасского монастыря

- Алексеев В. П., 1966. Остеометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука. 251 с.

- Беляев Л. А., Ёлкина И. И., Лазукин А. В., 2015. Новые исследования некрополя рода Романовых в Новоспасском монастыре//Вторая ежегодная конференция «Археология и общество». Археология исторических некрополей: методика, открытия, проблемы восстановления. М.: ИА РАН. С. 71-75.

- Евтеев А. А., Олейников О. М., 2015. Археологические и палеоантропологические исследования на Даньславле улице в Великом Новгороде//РА. № 1. С. 136-152.

- Историческая экология человека. Методика биологических исследований. М: Старый Сад, 1998. 260 с.

- Медникова М. Б., Энговатова А. В., Решетова И. К., Шведчикова Т. Ю., Васильева Е. Е., 2013. Эпидемиология войны и смуты: антропологические и письменные источники в изучении качества жизни населения русского города XVI-XVII вв. (на примере Ярославля)//КСИА. Вып. 231. С.154-171.

- Медникова М. Б., Энговатова А. В., ТаРАсова А. А., 2015. Диахронные изменения качества жизни населения Ярославля в XIII-XVII вв. по данным РАдиологии//РА. № 3. С. 41-53.

- Пушкарева Н. Л., 2012. Частная жизнь женщины в Древней Руси и Московии: невеста, жена, любовница. М.: Ломоносов. 212 с.

- Энговатова А. В., Добровольская М. В., Антипина Е. Е., Зайцева Г. И., 2013. Коллективные захоронения в Ярославле. Реконструкция системы питания на основе результатов изотопного анализа//КСИА. Вып. 228. С. 96-114.

- Энговатова А. В., Добровольская М. В., Зайцева Г. И., 2015а. «Кремлевская диета» древнерусского города (по изотопным данным)//КСИА. Вып. 237. С. 80-89.

- Энговатова А. В., Добровольская М. В., Зайцева Г. И., Антипина Е. Е., Клещенко Е. А., Медникова М. Б., Тарасова А. А., Яворская Л. В., 2015б. Естественнонаучные методы в реконструкции системы питания и социальной стратификации населения средневекового европейского города//Естественнонаучные методы исследования и парадигма современной археологии. М.: Языки славянской культуры. С.117-126.

- Энговатова А. В., Медникова М. Б., Васильева Е. Е., Яганов А. В., Решетова И. К., Тарасова А. А., Шведчикова Т. Ю., 2016. Археологические исследования у Духовской церкви Троице-Сергиевской лавры в 2014 г. (к вопросу о возможностях исторических идентификаций)//АП: материалы научного семинара. Вып. 12/Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 398-409.

- Maat G. J. R., Aarents M. J., Nagelkerke N. J. D., 2005.Age prediction from bone replacement. Remodeling of circumferential lamellar bone tissue in the anterior cortex of the femoral shaft of present Dutch population. Leiden: Barge's Anthropologica. 67 p. (Barge's Anthropologica; no. 10.)

- Standards for data collection from human skeletal remains: Proceedings of a Seminar at the Field Museum of Natural History./Eds.: J. Buikstra, D. Ubelaker. Fayetteville: Arkansas archaeological survey, 1994. 174 p. (Arkansas archaeological Report Research Series; no. 4.)

- Vercellotti G., Agnew A. M., Justus H. M., Sciulli P. V., 2009. Stature estimation in an early Mediaeval (XI-XII c.) Polish Population: testing the accuracy of regression equations in a bioarchaeological sample//American Journal of Physical Anthropology. Vol. 140, iss. 1. P. 135-142.