Комплексное лечение больных классической невралгией тройничного нерва

Автор: Канаев Р.А., Кыдырбаева А.М., Ниязбеков Ч.Н.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 9 т.9, 2023 года.

Бесплатный доступ

Невралгия тройничного нерва - хроническое заболевание, характеризующееся короткими пароксизмами интенсивных мучительных стреляющих болей в зоне иннервации одной или нескольких ветвей тройничного нерва. Невралгия тройничного нерва является распространенным заболеванием, она встречается с частотой от 4-5 до 30-50 случаев на 100000 населения. Согласно отчетам, в США диагностируется порядка 15000 новых пациентов ежегодно. Практическая социальная тяжесть невралгии тройничного нерва высока - тяжесть болевых приступов приводит к значительному нарушению течения нормального ритма жизни больных. Среди консервативных методов лечения классической невралгии тройничного нерва препаратами первой линии являются противосудорожные средства и прежде всего карбамазепин, подавляющий корковые и стволовые очаги сенситизации. Параллельно с нарастанием толерантности к препарату увеличивается и число нежелательных явлений. При неэффективности лекарственной терапии используются хирургические методы лечения. «Золотым стандартом» среди них считается микроваскулярная декомпрессия корешка тройничного нерва. Микроваскулярная декомпрессия обеспечивает полное устранение болевого синдрома, однако доля рецидивов заболевания колеблется в широких пределах. По данным ученых частота рецидива после микроваскулярной декомпрессии составила 28%. Летальность - от 0,5 до 2% и в среднем составляет 1,4%. Основной причиной летальных исходов является нарушение кровообращения в стволе головного мозга. Кроме этого, с различной частотой возникают повреждения смежных нервных структур: IV, VI, VII и VIII нервов. В связи с этим возникло необходимость разработки альтернативных подходов к лечению невралгии тройничного нерва с пароксизмальной болью в лице. Представлены результаты клинико-инструментального исследования различных методов лечения. Доказана эффективность комплексного лечения при невралгии тройничного нерва.

Невралгия тройничного нерва, пароксизмальная боль, явления венозного застоя, комплексное лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/14128694

IDR: 14128694 | УДК: 616.833.15-009.7-085 | DOI: 10.33619/2414-2948/94/18

Текст научной статьи Комплексное лечение больных классической невралгией тройничного нерва

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

Невралгия тройничного нерва (НТН) — хроническое заболевание, характеризующееся короткими пароксизмами интенсивных мучительных стреляющих болей в зоне иннервации одной или нескольких ветвей тройничного нерва. НТН является распространенным заболеванием, она встречается с частотой от 4–5 до 30–50 случаев на 100000 населения — согласно отчетам, в США диагностируется порядка 15000 новых пациентов ежегодно [1]. Практическая социальная тяжесть НТН высока — тяжесть болевых приступов приводит к значительному нарушению течения нормального ритма жизни больных. Кроме того, с учетом распространенности заболевания финансовые затраты на лечение велики — так, в США только на долю хирургического лечения выделяется до 100 миллионов долларов ежегодно [2].

Устранение боли на начальных этапах заболевания при помощи противоэпилептических препаратов (фенитоина, карбамазепина, финлепсина, окскарбазепина) способствовало появлению множества публикаций по использованию все новых противосудорожных средств [3]. Однако, при длительном применении этих препаратов положительный эффект снижается и не превышает 50–60% [4]. Отсутствие длительного положительного эффекта от применения противоэпилептических препаратов дало основание для пересмотра ведущей роли центрального механизма в патогенезе НТН.

До настоящего времени продолжается дискуссия о патогенезе классической НТН. Некоторые авторы [2, 5, 6] полагают, что сужение выходных отверстий тройничного нерва

(ТН) имеет патогенетическое значение. Во всех работах, посвященных классической НТН, подчеркивается, что заболевание начинается у большинства больных в пожилом возрасте, однако объяснения этому факту не приводится.

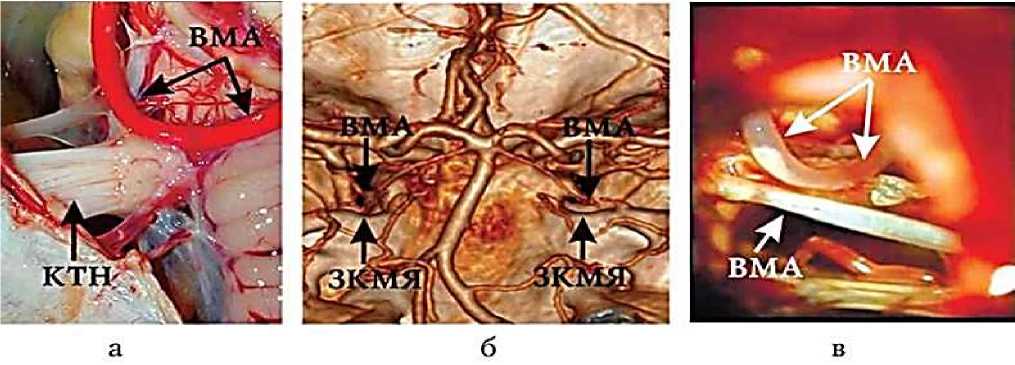

В нейроваскулярном конфликте (НВК) при классической НТН участвуют две анатомические структуры: корешок тройничного нерва (КТН) и артерия (чаше верхняя мозжечковая артерия (ВМА), реже нижняя передняя мозжечковая артерия (НПМА) и базилярная артерия (БА). Возникновение НВК происходит при критическом сближении этих структур и усилении травмирующего воздействия артерии на КТН. Сила удара артерии о КТН подчиняется физическим законам гидродинамики. В пожилом возрасте, в потерявшем эластичность сосуде, сила пульсовой волны расходуется не на увеличение диаметра сосуда, а на разгибание артериальной петли, дистальное плечо которой с каждой систолой наносит удары по КТН, запуская механизм демиелинизации [3, 7]. В свою очередь, атеросклеротическому видоизменению сосудов с повышением ригидности сосудистой стенки способствует эндотелиальная дисфункция [8]. Кроме того, вследствие нейроваскулярного конфликта отмечается отек и набухание КТН, а также стенки конфликтующей артерии, что способствует прогрессированию травматизации нерва компремирующим сосудом, увеличению числа демиелинизированных нервных волокон, возникновению и поддержанию выраженного болевого синдрома.

При неэффективности лекарственной терапии используются хирургические методы лечения. «Золотым стандартом» среди них считается микроваскулярная декомпрессия (МВД) корешка тройничного нерва [4, 9]. МВД обеспечивает полное устранение болевого синдрома, однако процент рецидивов заболевания колеблется в широких пределах.

По ряду данным частота рецидива после МВД составила 28% [1, 3, 5–7]. Летальность — от 0,5 до 2% и в среднем составляет 1,4% [2, 10–12]. Основной причиной летальных исходов является нарушение кровообращения в стволе головного мозга [13]. Кроме этого, с различной частотой возникают повреждения смежных нервных структур: IV, VI, VII и VIII нервов [8].

В связи с этим актуальным является разработка новых эффективных методов, что и явилось основанием для планирования данного исследования.

Материал и методы исследования

В исследовании участвовали 60 пациентов с верифицированным диагнозом классическая невралгия тройничного нерва. Протокол обследования включал сбор жалоб, оценку анамнеза заболевания, неврологический осмотр, методы нейровизуализации, такие как МРТ головного мозга, для исключения вторичной патологии, мультиспиральную компьютерную ангиографию в режиме 3D для уточнения нейроваскулярного конфликта, а также исследование биоэлектрической активности головного мозга проводилось в динамике до и после лечения.

Для оценки функционального состояния вегетативной нервной системы при невралгии тройничного нерва использовали определение вегетативного тонуса, вегетативной реактивности и вегетативного обеспечения деятельности.

Для оценки достоверности различий средних величин был использован критерий Стьюдента (t). Корреляционного анализ был выполнен методом Пирсона. При проверке статистических гипотез критический уровень значимости различий принят р=0,05.

Были изучены эффективность комплексное лечение при невралгии тройничного нерва. Всем больным было проведено клиническое обследование: Неврологический статус исследовался по стандартной методике. Также всем больным до и после лечения проводилось тестирование по десятибалльной визуальной аналоговой шкале (ВАШ), по шкале выраженности тригеминального болевого синдрома BNI (Barrow Neurological Institute), заполнялись анкеты оценки ночного сна, оценивалась шкала депрессии Гамильтона. Оценивались показатели шкалы выраженности тригеминального болевого синдрома BNI: BNI I — нет боли, BNI II — эпизодические приступы, не требующие прима лекарств, BNI III — боль, контролируемая лекарствами, BNI IV — боль, не контролируемая лекарствами, BNI V — сильная неутихающая боль.

Также заполнялась анкета оценки ночного сна и оценивалась общая сумма баллов: больше 22 баллов — сон не нарушен, 22–18 баллов — пограничные значения — легкие нарушения сна, меньше 18 баллов — сон значительно нарушен [10].

Для клинической диагностики депрессии и оценки динамики состояния больного применялась шкала депрессии Гамильтона: легкая депрессия: 14–17 баллов, умеренная депрессия: 18–25 баллов, тяжелая депрессия: более 25 баллов. По частоте поражения ветвей ТН преобладало поражение второй и третьей ветвей, как вместе, так и в отдельности. В Таблице 1 отражена частота поражения ветвей ТН в данной группе больных.

Таблица 1

ЧАСТОТА ПОРАЖЕНИЯ ВЕТВЕЙ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

|

Ветви тройничного нерва |

Частота встречаемости, % |

|

Первая ветвь |

1,40 |

|

Первая и вторая ветви |

5,30 |

|

Вторая ветвь |

31,20 |

|

Вторая и третья ветви |

34,34 |

|

Третья ветвь |

15,41 |

|

Все три ветви |

2,40 |

Вследствие нейроваскулярного конфликта отмечается отек и набухание КТН, а также стенки конфликтующей артерии, что способствует прогрессированию травматизации нерва компремирующим сосудом, увеличению числа демиелинизированных нервных волокон, возникновению и поддержанию выраженного болевого синдрома. (Рисунок).

Рисунок. Отек и набухание КТН и стенки конфликтующей артерии

Больным проведено комплексное лечение больных классической невралгией тройничного нерва: медикаментозное лечение; мио-фациальное расслабление; мануальная терапия; иглорефлексотерапия; фитотерапия; гирудотерапия. Курс комплексное лечение в среднем состоял из 10–12 сеансов, выполняемых ежедневно. Повторные курсы комплексное лечение проводили через 30 дней (2 курс) и через 60 дней (3 курс).

По результатам проведенного комплексного лечения сократилась частота приступов боли, различия в распределении частоты до и после комплексной терапии оказались статистически значимыми с уровнем достоверности р<0,001 (Таблица 2).

Таблица 2

СРЕДНЯЯ ЧАСТОТА ПРИСТУПОВ БОЛИ

В СУТКИ ДО И ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ

|

Подгруппы больных с комплексным лечением |

Частота приступов боли |

||

|

до лечения (M±m) |

после лечения (M±m) |

p |

|

|

1 подгруппа (контрольная) |

41,51 ± 8,52 |

16,89 ± 3,12 |

0,00005 |

|

2 подгруппа |

32,41 ± 5,60 |

4,87 ± 1,24 |

0,00004 |

|

3 подгруппа |

46,90 ± 7,11 |

2,31 ± 0,72 |

0,00051 |

В результате проведенной комплексной терапии сократилась интенсивность боли по шкале (ВАШ). Средний балл после лечения составил: в первой подгруппе (контрольной) 4,11±0,40; во второй подгруппе 1,75±0,23, в третьей подгруппе 0,91±0,28. Различия средних показателей до и после комплексной терапии статистически с уровнем значимости p<0,0001.

Средние показатели по шкале BNI до и после лечения также дали статистически значимое различие (p<0,0001) в сторону уменьшения выраженности тригеминального болевого синдрома. Средний балл после проведенной комплексной терапии составил: в первой подгруппе (контрольной) 3,14±0,11; во второй подгруппе 2,04±0,13, в третьей подгруппе 1,71±0,12.

Что касается результатов анкет оценки ночного сна, средний балл после комплексного лечения составил: в первой подгруппе (контрольной) 22,44±0,26; во второй подгруппе 23,35±0,20, в третьей подгруппе 24,04±0,32. Полученные данные до и после терапии различались статистически значимо (р<0,0001).

После проведенной комплексной терапии отмечалась положительная динамика и по показателям шкалы депрессии Гамильтона. Средний балл после лечения составил: в первой подгруппе (контрольной) 2,44±0,31; во второй подгруппе 2,43±0,51, в третьей подгруппе 1,23±0,32. Различия средних значений до и после комплексной терапии оказались статистически значимыми (p<0,0001) в сторону уменьшения выраженности депрессии после проведенного лечения.

Проведено исследование функции надсегментарного отдела вегетативной нервной системы до и после лечения невралгии тройничного нерва с пароксизмальной болью в лице путем определения вегетативного тонуса, вегетативной реактивности и вегетативного обеспечения деятельности. Исследование вегетативного тонуса показало, у больных невралгии тройничного нерва (НТН) до лечения сумма баллов равнялась 67,0±1,20 и соответствовала выраженной степени СВД, после иглорефлексотерапии достигало до 45,0±1,30, а после комплексного лечения достигало до 42,0±1,20 (р <0,05).

Исследование вегетативной реактивности показало, что у больных невралгии тройничного нерва (НТН) до лечения отмечалось незначительное замедление ЧСС 3,0±1,20

ударов в 1 мин, слабое замедление — пониженная вегетативная реактивность (симпатическая реакция), а у больных получавшие ИРТ отмечается ЧСС 8,0±0,30 ударов в 1 мин, этот показатель свидетельствовал о повышенной вегетативной реактивности (парасимпатическая реакция). При комплексном лечении отмечается положительные динамики по всем показателям ВР (р <0,05) (Таблица 3).

Таблица 3

ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

ПРИ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ БОЛЬЮ В ЛИЦЕ

|

Показатели |

Сроки обследования |

НТН |

|

КЛ n =60 M2±m2 |

||

|

СВД в баллах |

до лечения после |

67,0± 1,30 42,0± 1,20 |

|

P |

<0,001 |

|

|

МО |

до лечения после |

3540±1,10 3285±2,20 |

|

P |

<0,001 |

|

|

Вегетативная реактивность |

до лечения после |

3,1±1,30 9,0±1,20 |

|

P |

<0,01 |

|

|

Вегетативное обеспечение деятельности |

АД до лечения после |

46,0±1,10↓ 32,0 ± 1,20↓ |

|

P |

<0,01 |

|

|

ЧСС до лечения после |

39,0 ± 0,10 32,0 ± 0,20 |

|

|

Р |

<0,01 |

Исследования вегетативного обеспечения в ортоклиностатической пробе показал , что у больных НТН до лечения подъем систолического давления был на 45,0±1,30 мм рт. ст. Жалобы на ощущение прилива крови к голове, потемнение в глазах. Эти явления трактовались как избыточное вегетативное обеспечение деятельности. После проведенного ИРТ подъем систолического давления был 30,0±1,20 мм рт. ст., отмечено относительно положительное динамики (р <0,05). После комплексного лечения отмечается положительные динамики по всем показателям ВОД (р <0,05).

Выводы

-

1. В результате проведенной комплексной терапии сократилась интенсивность боли по шкале (ВАШ). Различия средних показателей до и после комплексной терапии статистически с уровнем значимости p<0,0001.

-

2. После проведенной комплексной терапии отмечалась положительная динамика и по показателям шкалы депрессии Гамильтона.

-

3. На основе проведенного комплексного лечения у больных невралгии тройничного нерва (НТН) установлено, что отмечается положительные динамики ВНС (вегетативный тонус, вегетативной реактивности и вегетативного обеспечения деятельности).

Список литературы Комплексное лечение больных классической невралгией тройничного нерва

- Балязина Е. В. Особенности нейроваскулярного конфликта, предрасполагающие к развитию невралгического статуса // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8. №2. С. 278-283.

- Балязина Е. В. Топографоанатомические взаимоотношения ствола тройничного нерва с верхней мозжечковой артерией у больных с невралгией тройничного нерва // Морфология. 2009. Т. 136. №5. С. 27-31.

- Балязина Е. В. Классическая невралгия тройничного нерва. Новочеркасск: Лик, 2015. 278 с.

- Афанасьева Е. В. Артериальная гипертензия в патогенезе тригеминальной невралгии // Журнал Неврология и психиатрия им. С. С. Корсакова. 2007. Спецвып. 2007. С. 376.

- Балязина Е. В. Анатомические предпосылки преимущественно правосторонней локализации болей у больных идиопатической невралгией тройничного нерва // Владикавказский медико-биологический вестник. 2011. Т. 13. №20-21. С. 110-115.

- Балязина Е. В. Способ лечения невралгии тройничного нерва: Пат. 2227028 Рос. Федерации; опубл. 20.04.2004; заявл. 15.05.2003; №2003114551; Бюл. Изобретения. Полезные модели. №11. 2004.

- Балязина Е. В., Исаханова Т. А. Способ лечения невралгии тройничного нерва: Пат. 2612936 Рос. Федерации; опубл. 13.03.2017; заявл. 19.11.2015; №2015149838; Бюл. Изобретения. Полезные модели №8. 2017. 6 с.

- Балязин В. А., Балязина Е. В. Пути уменьшения осложнений и рецидивов после микроваскулярной декомпрессии у больных с тригеминальной невралгией // Вопросы нейрохирургии им. НН Бурденко. 2003. №2. С. 6-9.

- Балязин И. В., Афанасьева Е. В. О патогенезе тригеминальной невралгии // Сборник научных трудов, посвященный 100-летию со дня рождению проф. А. Н. Гордиенко. Ростов-на-Дону, 2004. С. 112-119.

- Вейн А. М., Вознесенская Т. Г., Данилов А. Б. Болевые синдромы в неврологической практике. М.: МЕДпресс, 1999. 365 с.

- Грачев Ю. В. Патогенетические механизмы и нейрофизиологическая диагностика невралгии тройничного нерва // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 1995. Т. 95. №6. С. 20-24.

- Канаев Р. А., Оганова Н. Э., Тукешев Д. О., Бурханжанов Н. С., Шин А. В. Вегетативные дисфункции при заболеваниях щитовидной железы // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2016. №3. С. 43-45.

- Канаев Р. А., Оганова Н. Э., Тукешев Д. О., Бурханжанов Н. С., Насыр К. М. Иглорефлексотерапия в комплексном лечении при аутоиммунном заболевании щитовидной железы // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2016. №3. С. 56-59.