Комплексное лечение местно-распространенного рака прямой кишки

Автор: Семикопов К.В., Важенин А.В., Надвикова Е.А., Семенов В.А., Ремезова С.А.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 2 (26), 2008 года.

Бесплатный доступ

Ясследован лучевой патоморфоз опухоли у 26 больных местнораспространенным раком прямой кишки, получивших предоперационный курс термохимолучевой терапии по оригинальной методике. Патоморфоз I степени выявлен у двоих пациентов, II степени - у одиннадцати, III степени - у восьми, IV степени - у пяти пациентов. Полученные результаты позволяют думать о возможном улучшении отдалённых результатов лечения при использовании данной методики.

Рак прямой кишки, предоперационная лучевая терапия, локальная гипертермия, лучевой патоморфоз

Короткий адрес: https://sciup.org/14056742

IDR: 14056742 | УДК: 616.351-006.6-08

Текст научной статьи Комплексное лечение местно-распространенного рака прямой кишки

Рак прямой кишки в настоящее время – одно из наиболее часто встречающихся злокачественных заболеваний, опережающих по темпам роста многие другие опухоли. Интенсивный показатель заболеваемости населения Челябинской области этой патологией в 2006 г. составил 19,8 случаев на 100 тыс. населения [2]. Параллельно с ростом общей заболеваемости увеличивается и количество местно-распространенного рака прямой кишки (МРРПК), составившего в 2006 г. в Челябинском областном онкологическом диспансере 49,4 % всех случаев.

Стандартом хирургического лечения рака прямой кишки и анального канала является брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки, брюшно-анальная или передняя резекции прямой кишки. Рецидивы при хирургическом лечении возникают у 18,3–28,6 % пациентов. Для уменьшения количества рецидивов существуют различные методы предоперационного воздействия на опухоль, одним из которых является лучевая терапия (ЛТ). Наиболее часто используется следующая схема предоперационной ЛТ – интенсивно-концентрированный курс дистанционной гамма-терапии (5 Гр ежедневно, в течение 5 дней, независимо от стадии заболевания). Рецидивы при данном алгоритме лечения возникают в 7,1–17,2 % случаев. В качестве радиосенсибилизатора в некоторых клиниках используют локальную гипертермию (42–45°С) на первичную опухоль с применением ректального датчика и СВЧ-излучения (460 МГц, 915 МГц). В этом случае рецидивы отмечены у 2,9–7,1 % больных [1, 5]. Таким образом, применение различных схем комплексного лечения МРРПК приводит к уменьшению количества рецидивов. До настоящего времени ведется поиск наиболее оптимальных методов воздействия на опухоль, что и послужило причиной нашего исследования.

Материалы и методы

В нашей клинике при выборе схемы лучевого компонента комбинированного лечения рака прямой кишки в настоящее время используется дифференцированный подход, определяющийся стадией заболевания. Для предоперационного стадирования рака прямой кишки применяется трансректальное ультразвуковое исследование. Последнее проводится на аппарате «Image Point

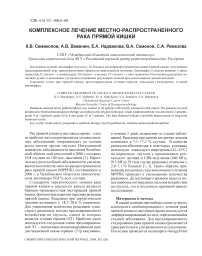

Hx» универсальным многочастотным внутри-полостным датчиком с диапазоном частот 5– 7,5 МГц с конвексной сканирующей поверхностью. Во всех случаях определялось объемное образование в области стенки кишки, с нарушением пятислойной структуры последней в зависимости от степени инфильтрации кишки. При прорастании опухоли в параректальную клетчатку наружный контур ее в области определяемого патологического образования становится неровным, нечетким (рис. 1а). Прорастание опухоли в соседние органы характеризовалось отсутствием четкой границы между кишкой и близлежащим органом, возможным утолщением стенки пораженного органа (при глубокой инвазии). Точность исследования составила 83,8 %. Увеличенные лимфоузлы первого порядка ви-

Рис. 1а. Ультрасонография. Прорастание опухоли прямой кишки в параректальную клетчатку

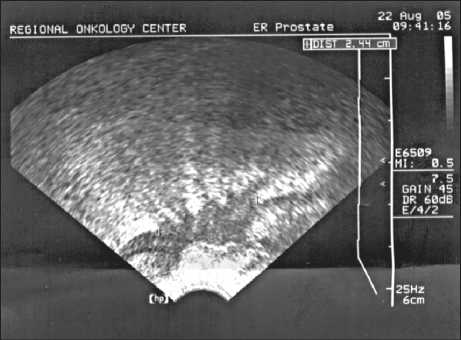

Рис. 1б. Ультрасонография. Увеличены лимфатические узлы в параректальной клетчатке зуализируются как гипоэхогенные округлые образования в параректальной клетчатке от 0,4 см с нарушением соотношения поперечного (П) и продольного передне-задних (ПЗ) размеров – П/ ПЗ=2 и более, тогда как нормальным считается соотношение П/ПЗ менее 1,5 [4, 6] и с отсутствием визуализации ворот лимфоузлов (рис. 1б). Точность исследования – 53 %.

При выявлении распространения опухоли за пределы стенки кишки и наличии метастазов в регионарных лимфоузлах применяются пролонгированные курсы лучевой терапии. Стремление к проведению подобных режимов ЛТ основывается на том, что данная методика дает наиболее выраженный патоморфоз опухоли, особенно в сочетании с радиомодифицирующими агентами. В качестве последних используется методика термохимиомодификации. В настоящее время применяется следующая схема комплексного лечения: пролонгированный курс лучевой терапии + химиотерапия (схема определяется морфологическим вариантом опухоли) + термотерапия (аппарат «Радиотерм Ч»). Через 3–4 нед после термохимиолучевой терапии выполняется хирургическое вмешательство [7]. В дальнейшем, при выявлении метастазов в регионарных лимфоузлах, проводится адъювантная химиотерапия. По данной методике в 2005–2006 гг. пролечено 26 пациентов.

Результаты и обсуждение

После выполнения хирургического этапа комплексного лечения несостоятельность кишечного анастомоза возникла у двоих пациентов – 7,7 %, при хирургическом лечении – 9,6 %, что потребовало повторных операций. Других осложнений при комплексном лечении зафиксировано не было. В 20 % случаев отмечены лучевые реакции в виде лучевого ректита. Критерием эффективности лечения МРРПК с использованием термохимиолучевой терапии является степень лучевого патоморфоза опухоли. С этой целью по стандартным методикам [3] были проанализированы данные морфологического исследования операционного материала. Большинство опухолей гистологически представляли умереннодифференцированные аденокарциномы (21 наблюдение), в 4 случаях имел место низкодифференцированный плоскокле-

К.В. СЕМИКОПОВ, А.В. ВАЖЕНИН, Е.А. НАДВИКОВА, В.А. СЕМЕНОВ, С.А. РЕМЕЗОВА

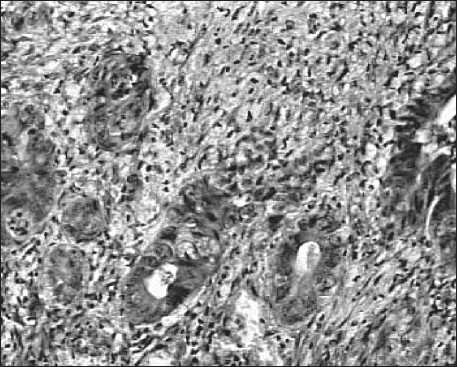

Рис. 2. Микрофото. Лучевой патоморфизм рака прямой кишки I степени. Окраска гематоксилином и эозином, х200

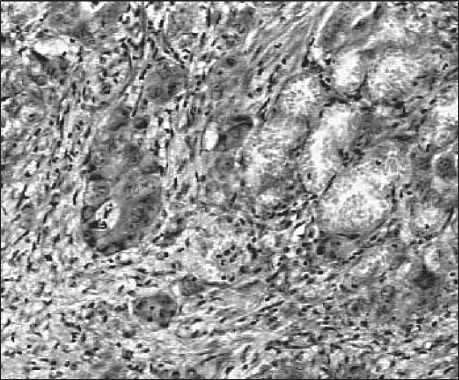

Рис. 3. Микрофото. Лучевой патоморфизм рака прямой кишки II степени. Массивная лимфоцитарная и лейкоцитарная инфильтрации стромы опухоли. Окраска гематоксилином и эозином, х200

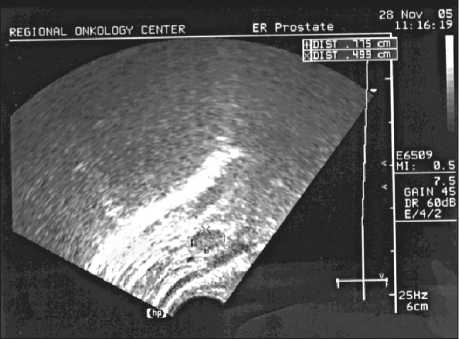

точный рак, в одном наблюдении – слизистый рак. Лучевой патоморфоз I степени наблюдался в 2 случаях, гистологически он выражался в незначительных изменениях в виде возрастания полиморфизма опухолевых клеток при сохраненной общей структуре опухоли (рис. 2).

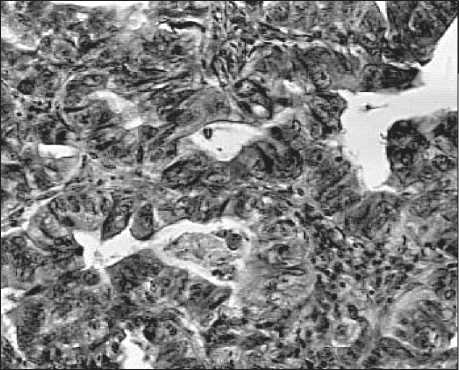

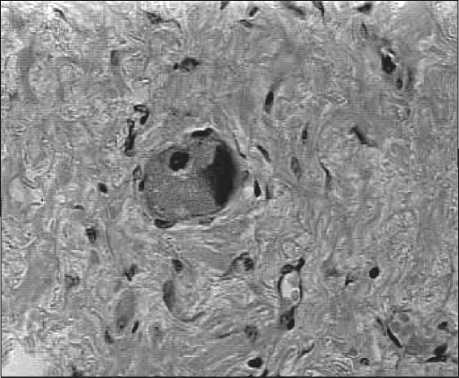

Лучевой патоморфоз большинства новообразований был отнесен ко II степени (11 случаев). Он гистологически характеризовался развитием в ткани опухоли крупных участков некроза, вы- раженным дистрофическим полиморфизмом опухолевых клеток, массивной лимфоцитарной и лейкоцитарной инфильтрацией ткани новообразования с дискомплексацией опухолевых структур (рис. 3), а также очаговой пролиферацией капилляров (рис. 4). В восьми наблюдениях патоморфоз был расценен как III степень и выражался в значительной убыли опухолевой ткани, ее замещении волокнистой соединительной тканью, появлении единичных гигантских

Рис. 4. Микрофото. Лучевой патоморфизм рака прямой кишки II степени. Очаговая пролиферация капилляров. Окраска гематоксилином и эозином, х200

Рис. 5. Микрофото. Лучевой патоморфизм рака прямой кишки III степени. Разрастание волокнистой соединительной ткани. Гигантская атипичная клетка. Окраска гематоксилином и эозином, х400

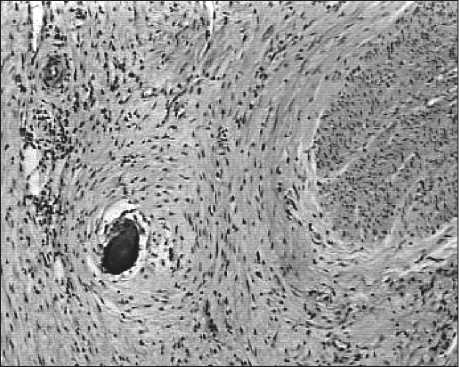

Рис. 6. Микрофото. Лучевой патоморфизм рака прямой кишки IV степени. Окраска гематоксилином и эозином, х100

атипичных клеток уродливой формы (рис. 5). При IV cтепени патоморфоза (пять наблюдений) опухолевые клетки отсутствовали, а на фоне выраженного фиброза и гиалиноза среди соединительнотканных волокон определялись очаговые кальцинаты и группы гигантских многоядерных клеток типа инородных тел (рис. 6).

Таким образом, в результате проведенной работы подтверждена эффективность трансректальной эхографии в диагностике МРРПК. Последняя позволяет определить прорастание опухоли в окружающую клетчатку и соседние органы, а также выявить увеличенные лимфоузлы в параректальной клетчатке, что невозможно при абдоминальном осмотре, а значит, позволяет более точно стадировать процесс на дооперационном этапе. Применение вышеописанной методики комплексного лечения МРРПК не ухудшает непосредственных результатов. Полученные результаты терапевтического патоморфоза позволяют думать о возможном увеличении безрецидивного периода и пятилетней выживаемости при использовании данной схемы лечения.