Комплексное обеспечение биосовместимости материалов

Автор: Фетисов Геннадий Павлович, Гончарова Юлия Павловна, Монахова Мария Игоревна

Журнал: НБИ технологии @nbi-technologies

Рубрика: Технические инновации

Статья в выпуске: 5, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются проблемы биосовместимости материалов с позиции их структуры, технологии получения, методов финишной обработки деталей, улучшения биосовместимости известных материалов.

Биосовместимость, имплантаты, фазовый состав, ультразвуковая обработка, алмазная обработка, ионно-плазменное напыление

Короткий адрес: https://sciup.org/14968182

IDR: 14968182 | УДК: 539,577.1

Текст научной статьи Комплексное обеспечение биосовместимости материалов

Прогресс во многих областях современной медицины связан с появлением сложных технических устройств, разработкой новых технологий и материалов, однако на сегодняшний день остается актуальной и практически важной проблема улучшения медико-биологических свойств медицинских изделий. Имплантируемые на длительный срок медицинские изделия относятся к самому высокому классу потенциального риска, и требования к материалам, из которых они изготовлены, должны быть высокими и строго обоснованными.

Основные области применения имплантатов известны:

-

- травматология: спицы, пластины, шурупы, эндопротезы;

-

- искусственные сосуды, стенты, сердечные клапаны;

-

- вшитые под кожу приборы: кардиостимуляторы, диабетическая инсулиновая помпа;

-

- стоматологические протезы;

-

- офтальмология: искусственный хрусталик, искусственная сетчатка, микроскопическая пластинка, излучающая у -лучи при онкологических заболеваниях.

Круг применения имплантатов, несомненно, будет расширяться. Особенно благодаря усилиям биотехнологов, разработки которых направлены на уменьшение объема использования в эндопротезировании уже освоенных металлов и полимерных материалов. Таким образом, создано поле для реальной конкуренции между этими двумя направлениями.

Действительно, уже первые достижения биотехнологов впечатляют. Прежде всего, это имплантаты на основе так называемой «живой» ткани [1, с. 48].

Потребность в таком материале очень велика сегодня – только примерно 50 млн американцев обязаны жизнью органной терапии в той или иной ее форме, и каждый пятый (!) житель развитых стран старше 65 лет прибегает к данной процедуре.

Искусственные ткани обладают важным достоинством: они могут иметь разную форму – от простых агрегатов до объемных конструкций.

Заменители кожи, хрящей уже помогли тысячам пациентов. Проходят клинические испытания искусственный мочевой пузырь, роговица глаза, бронхиолы и кровеносные сосуды, функциональные лоскуты мышечной ткани сердца.

В США к концу 2008 г. было произведено различных продуктов тканевой инженерии приблизительно на 1,5 млн долларов. Понятно, что это только начало и к настоящему времени данная цифра существенно изменилась в сторону ее увеличения.

И все-таки несомненные, удивительные успехи биоинженерии не снимут в ближайшие годы проблему изготовления имплантатов из традиционных материалов – металлов, их спла- вов, полимеров. У биотехнологов на пути реализации их планов возникают очень сложные препятствия. В частности, необходимость воспроизвести не только точную биологическую характеристику оригинала, но и сложнейшую микроархитектуру биопротеза. Так, ткань печени должна обеспечивать ее функциональное назначение – отфильтровывать токсины.

При использовании в биоинженерии стволовых клеток выявились опасения относительно влияния некоторых их разновидностей на возникновение онкологических образований. Велика пока и сложность материалов «живых» тканей.

Все это не уменьшает актуальности исследования биосовместимости традиционных материалов. В зависимости от исследуемого материала, а также условий проведения эксперимента эти металлы ведут себя по-разному. Они могут накапливаться в различных органах, перераспределяться, приводить к образованию различного рода злокачественных образований, а также постепенно выводиться из организма. При решении вопроса о потенциальной опасности предполагаемых к применению в медицине материалов учитываются накопленные в токсикологии знания свойств элементов и химических соединений, их предельно допустимые концентрации в организме.

Мы исходили из того, что биосовместимость материалов – это не постоянное свойство. Возьмем пример с золотом. В прошлом оно считалось весьма биоинертным металлом. В древнем Египте, как указывают археологические исследования, использовались золотые пластинки – вставки для протезирования поврежденных костей черепа.

На наноуровне золото имеет прямо противоположное воздействие на организм человека. Так, по данным института гигиены Волгограда [2, с. 474], эксперимент на мышцах, инъецированных нанозолотом, показал, что в тканях печени возникают островки скопления частичек нанозо-лота, а значит, функция печени будет нарушена.

Известно, что основным путем повышения био- и гемосовместимости имплантатов является создание новых материалов. Второй путь является наиболее распространенным подходом к улучшению медико-технических свойств медицинских изделий, так как дает возможность целенаправленно изменять только физико-химические и биологические свойства поверхности.

В данной статье приведены сведения о некоторых технологиях, позволяющих изменить в лучшую сторону биологическую совместимость уже известных и апробированных материалов и подтверждающих положение о необходимости обеспечивать биосовместимость всеми возможными средствами, а не считать ее постоянной, неизменяющейся в силу конкретных условий, состояния материала и т. п.

В качестве первого примера рассматривается вопрос о повышении биосовместимости деталей имплантатов в хирургической травматологии (пластин, винтов, спиц, фиксаторов и т. п.).

В этой области в настоящее время большое внимание материаловедов, конструкторов, технологов и медиков привлекают к себе коррозионно-стойкие аустенитные хромазотистые безникелевые стали (21–24 % Cr; 1,2–1,3 % N), которые обладают в 2–3 раза большей прочностью при том же относительном удлинении по сравнению с широко применяемыми в медицине аустенитными хромоникелевыми (12Х18Н10Т) и хромоникельмолибденовыми (08Х17Н13МЗТ) сталями, а также превосходят по механическим свойствам некоторые титановые (ВТ-6, ВТ 1-00) и циркониевые (Н-1, Н-2,5) сплавы. Но, к сожалению, как аустенитные хромоникелевые стали (12Х18Н9Т), которые допущены для широкого применения в остеосинтезе – оперативном лечении переломов (ОСТ 64-1-152-80 «Элементы соединения костей»), так и предлагаемые для широкого применения аустенитные хромазотистые стали не обладают желаемой биоинертностью. Например, согласно литературным данным, при использовании спиц для остеосинтеза из стали 12Х18Н9Т у 7,8 % больных возникает воспаление, обусловленное недостаточной биоинертностью материала спиц, что связывают с высоким содержанием в стали никеля. Это и предопределяет большую перспективность использования хромазотистой без-никелевой стали как материала для имплантатов. С другой стороны, в эндопротезировании применялись и применяются металлы, которые имеют хорошую биоинертность. Это тантал, ниобий, цирконий, титан и их соединения, сплавы на основе кобальта (ситаллы, комохромы) и другие. Недостатками этих материалов являются их весьма высокая стоимость и не всегда оптимальные механические свойства.

Поэтому весьма перспективным способом дальнейшего повышения биоинертности имплантатов из титана является формирование на их поверхности многофункциональных защитных покрытий из перечисленных выше металлов и сплавов (в частности, циркония, ниобия и их соединений). Работа выполнялась совместно МАИ, ИМЕТ РАН, ЦИТО.

Подробности технологии нанесения покрытия для данной статьи несущественны. Приведем только основное: метод нанесения – ионноплазменный; материал катодов: титан ВТ1-00 (чистота 99,9 %), цирконий (чистота 99,9 %), ниобий (чистота 99,9 %); подложки из хромазотистой стали: Х24Al (Cr– 24 %; N – 1,2 %), X21Al (Cr – 21 %; N – 1,3 %); очистка ионами аргона; для функционирования нитридов использован азот, оксикарбидов – углекислый газ.

Исследования включили в себя полный объем определения структуры покрытия, фазового состава, его механических свойств и исследования биосовместимости при длительных испытаниях (до 100 суток) на живых организмах (крысах).

Рентгеноструктурное исследование поверхности образцов хромазотистой стали с покрытиями и без них показало, что хромазотистая сталь после закалки и отпуска состоит из аустенита ( γ -фаза). После биоиспытаний структура стали без покрытия практически не изменилась, период решетки γ -фазы остался прежним, однако на некоторых диф-рактограммах появилась слабая линия (возможно, α -фаза).

Образцы стали с циркониевым покрытием содержат после биоиспытаний в поверхностном слое α -Zr с ГПУ-структурой и сильной текстурой типа (100), а также фазу γ -Fe (с ГЦК-решет-кой). Есть вероятность присутствия следов α -Fe и ZrC. При этом α -Zr формирует достаточно тонкую пленку (толщиной до 4 мкм), «прозрачную» для рентгеновских лучей. Нитрид циркония формируется в виде тонкой пленки (1 мкм) с чрезвычайно дисперсной субструктурой.

Хромазотистая сталь, напыленная ниобием, содержит покрытие из Nb (с ОЦК-ре-шеткой), характеризующееся сильной текстурой (110) и дисперсностью блоков. Образцы, напыленные ниобием в атмосфере азота, содержат покрытие из NbN с кубической структурой типа В1 и чрезвычайно дисперсной субструктурой: размер блоков 40–60 Е.

Оксикарбиды циркония и ниобия представляют собой наноструктурные «рентгеноаморфные» покрытия типа ZrC x O y и NbC x O y соответственно (табл. 1).

Материал покрытия характеризуется большими остаточными микронапряжениями. Толщина покрытия 1–4 мкм. Для уточнения состава этих покрытий был использован метод ОЖЕ-спектроскопии. По данным количественного анализа, покрытие на основе ZrC x O y содержит 40 % Zr, 24 % С и 36 % О (ат.%), что соответствует стехиометрическому составу оксикарбида типа ZrO2Zr0,91C. Покрытие на основе NbC x O y содержит 42 % Nb, 34 % С и 24 % О (ат.%), что соответствует стехиометрическому составу оксикарбида типа Nb2O5Nb0,95C.

Фазовый состав покрытий образцов хромазотистой стали

Таблица 1

|

Условное обозначение |

Характеристика имплантата |

Фазовый состав |

Толщина, мкм |

|

Эталон 1* |

Хромазотистая сталь (24 % Cr; 1,2 % N). Термообработка – закалка 1 200 °С, отпуск 400 °С. Без покрытия. До испытаний |

г |

– |

|

Без покрытия |

Хромазотистая сталь (24 % Cr; 1,2 % N). Термообработка – закалка 1 200 °С, отпуск 400 °С. Без покрытия. После испытаний |

г + (б) |

– |

|

Эталон 2* |

Хромазотистая сталь (24 % Cr; 1,2 % N). Термообработка – закалка 1 200 °С. Без покрытия. До испытаний |

г |

– |

|

Без покрытия |

Хромазотистая сталь (24 % Cr; 1,2 % N). Термообработка – закалка 1 200 °С. Без покрытия. После испытаний |

г + б (следы) |

– |

|

Zr |

Хромазотистая сталь (24 % Cr; 1,2 % N). Термообработка – закалка 1 200 °С, отпуск 400 °С. Катод Zr. Среда формирования покрытия – вакуум, продолжительность – 10 мин |

Покрытие б –Zr (с текстурой) + ZrC |

4 |

Окончание таблицы 1

|

Условное обозначение |

Характеристика имплантата |

Фазовый состав |

Толщина, мкм |

|

Zr |

Хромазотистая сталь (21 % Cr; 1,3 % N). Термообработка – закалка 1 200 °С. Катод Zr. Среда формирования покрытия – вакуум, продолжительность – 20 мин |

Подложка г -Fe + б-Fe |

– |

|

ZrN |

Хромазотистая сталь (24 % Cr; 1,2 % N). Термообработка – закалка 1 200 °С. Катод Zr. Среда формирования покрытия – N 2 , продолжительность – 11 мин |

Покрытие ZrN, подложка г-Fe |

0,8–1,0 |

|

ZrC x O у |

Хромазотистая сталь (24 % Cr; 1,2 % N). Термообработка – закалка 1 200 °С, отпуск 400 °С. Катод Zr. Среда формирования покрытия – СО 2 , продолжительность – 11 мин |

«Рентгеноаморфное» покрытие (РАМ-фаза), подложка г-Fe + б-Fe |

– |

|

Nb |

Хромазотистая сталь (21 % Cr; 1,3 % N). Термообработка – закалка 1 200 °С, отпуск 400 °С. Катод Nb. Среда формирования покрытия – вакуум, продолжительность – 20 мин |

Покрытие Nb (ОЦК) с текстурой (110), подложка г-Fe + б-Fe (следы) |

– |

|

Nb |

Хромазотистая сталь (21 % Cr; 1,3 % N). Термообработка – закалка 1 200 °С. Катод Nb. Среда формирования покрытия – вакуум, продолжительность – 20 мин |

– |

– |

|

NbN |

Хромазотистая сталь (21 % Cr; 1,3 % N). Термообработка – закалка 1 200 °С, отпуск 400 °С. Катод Nb. Среда формирования покрытия – N 2 , продолжительность – 10 мин |

Подложка г-Fe + б-Fe |

– |

|

NbN |

Хромазотистая сталь (21 % Cr; 1,3 % N). Термообработка – закалка 1 200 °С. Катод Nb. Среда формирования покрытия – N 2 , продолжительность – 10 мин |

Покрытие NbN (с кубической дисперсной структурой типа В1) |

1,5 |

|

NbC x O y |

Хромазотистая сталь (2 1 % Cr; 1,3 % N). Термообработка – закалка 1 200 °С, отпуск 400 °С. Катод Nb. Среда формирования покрытия – СО 2 , продолжительность – 10,5 мин |

«Рентгеноаморфное» покрытие (РАМ-фаза) + подложка г-Fe |

1,4–2,8 |

|

NbC x O y |

Хромазотистая сталь (21 % Cr; 1,3 % N). Термообработка – закалка 1 200 °С. Катод Nb. Среда формирования покрытия – СО 2 , продолжительность – 10,5 мин |

– |

– |

Оценка биоактивности (табл. 2) осуществлялась по 11 основным морфологическим признакам тканевой реакции на имплантацию, выраженность которых оценивалась по 5-балльной системе: 0 – отсутствие признака; 1 – признак слабо выражен; 2 – умеренно выражен; 3 – сильно выражен; 4 – максимально выражен. Сумма баллов признаков 1–9 является индексом биоактивности материала по его тканевой реакции. Чем меньше этот индекс, тем больше биоинертность материала. У животных, выведенных из опыта через три месяца после имплантации, гистологическому (микроструктурному) изучению подвергались также внутренние органы: печень, почки, селезенка.

Исследование показало, что по степени биологической инертности все образцы хромазотистых сталей с покрытиями распределяются следующим образом: наивысшей инертностью обладают образцы с покрытиями на основе циркония (рис. 1), его нитридов и оксикарбидов; далее (табл. 3) следуют образцы стали с покрытиями на основе ниобия, напыленными в вакууме и азоте; затем образцы, напыленные титаном, ниобием в углекислом газе; и, наконец, образцы хромазотистой стали без покрытия.

Интересно отметить, что биосовместимость титана (9,5), материала широко применяемого для эндопротезирования, лучше, чем у стали (16,8). Но за счет технологических мер (в данном случае нанесения подобранного нами покрытия) его биосовмес-тимсть повысилась (балльная оценка снизилась до 3). А это значит, что в 3 раза снижается вероятность различного рода осложнений при имплантации.

Изучалось и влияние технологии механической обработки на биосовместимость, которая, как известно, определяется и состоянием поверхности. Весьма часто от имплантата требуется минимальная шероховатость его поверхности. В противном случае может нарушаться структура крови, увеличивается вероятность образования тромбов.

Таблица 2

Основные критерии балльной оценки биоактивности имплантатов

|

Признак |

Характеристика признака |

|

1. Нейтрофильная инфильтрация |

Нейтрофил – белая кровяная клетка, захватывающая бактерии и играющая защитную роль. Инфильтрация – это процесс перехода нейтрофилов из сосудов в ткань при воспалении |

|

2. Макрофаги на границе имплантата |

Макрофаг – крупная тканевая клетка, захватывающая инородные вещества и играющая защитную роль в иммунитете |

|

3. Макрофаги в капсуле |

В зрелых капсулах их не должно быть, в менее зрелых они присутствуют |

|

4. Включения пигментов в макрофагах |

Включение железа (по биологическому опыту) в основном осуществляется из ге-моседерина |

|

5. Гигантские клетки |

Крупные многоядерные тканевые клетки, возникающие при слиянии макрофагов в случае невозможности полного удаления инородного вещества (в том числе имплантата) |

|

6. Лимфоцитарная инфильтрация |

Лимфоциты – мелкие белые кровяные клетки, проникающие при воспалении из сосудов в ткань и играющие важнейшую роль в иммунитете |

|

7. Плазматические клетки |

Индикаторы иммунных процессов, в них вырабатываются антитела |

|

8. Дистрофия фибробластов |

Фибробласты – клетки, вырабатывающие коллаген. Дистрофия фибробластов – это процесс разрушения внутриклеточных структур, возникающий ближе к металлу во внутреннем слое капсулы |

|

9. Дистрофия коллагеновых волокон |

Коллагеновые волокна состоят из белка – коллагена и обеспечивают прочность соединительной ткани. Дистрофия коллагеновых волокон – частичное разрушение внутриволоконннных структур |

|

10. Плотность фибробластов |

Это плотность расположения фибробластов на единицу площади. Чем более стабильная (зрелая) соединительная ткань, тем меньше плотность фибробластов и выше плотность коллагеновых волокон, и наоборот |

|

11. Плотность коллагеновых волокон |

Это плотность их расположения на единицу площади ткани |

а

б

Рис. 1. Толщины капсул, сформированных за 30 суток вокруг имлантатов из хромазотистой стали без покрытия ( а ) и с циркониевым покрытием ( б). х 200

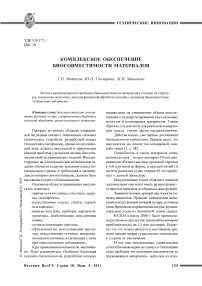

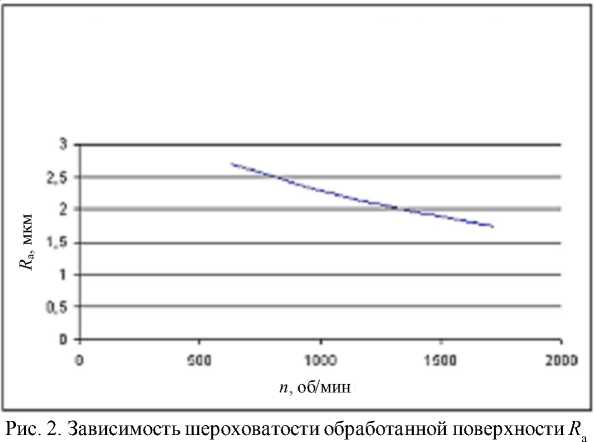

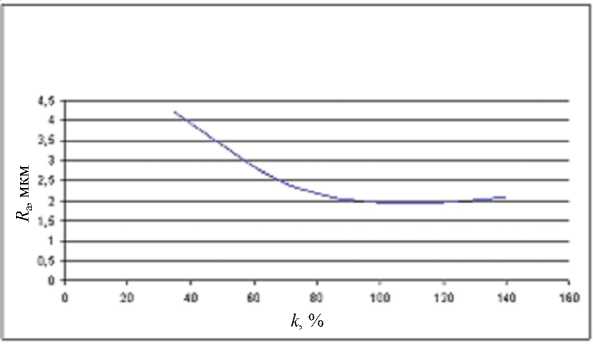

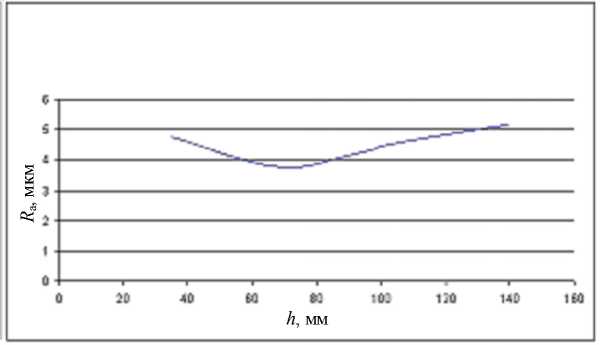

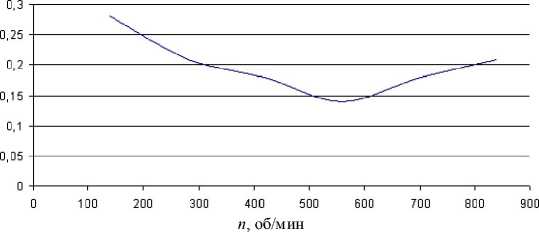

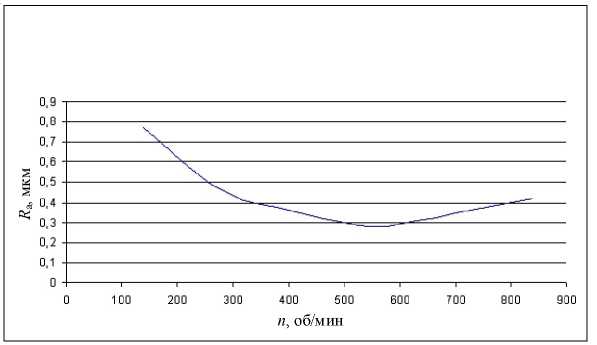

Нами рассматривалась технология финишной механической обработки материалов, в том числе углеродных, алмазным инструментом с наложением ультразвука при изменении параметров технологического процес- са. В данном случае за критерий состояния биосовместимости принимали величину шероховатости поверхности образцов. Некоторые результаты экспериментов приведены на рисунках 2–6.

Таблица 3

Балльная оценка тканевой реакции на имплантацию в течение 100 суток образцов хромазотистой стали с покрытиями на основе Zr, Nb и Ti

|

Признаки |

Сталь без покрытия |

Покрытие |

||||||

|

Zr |

ZrN |

ZrC x O y |

Nb |

NbN |

NbC x O y |

Ti |

||

|

1. Нейтрофильная инфильтрация |

1,8 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

|

2. Макрофаги на границе имплантата |

2,3 |

1 |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

2,0 |

|

3. Макрофаги в капсуле |

2,5 |

0,5 |

1 |

1 |

1 |

1 |

2 |

1,0 |

|

4. Включения пигментов в макрофагах |

2 |

0,5 |

1 |

0 |

0,5 |

0,5 |

1 |

1,0 |

|

5. Гигантские клетки |

1,5 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1,0 |

|

6. Лимфоцитарная инфильтрация |

2 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

2 |

1,0 |

|

7. Плазматические клетки |

1,2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1,0 |

|

8. Дистрофия фибробластов |

1,7 |

1 |

0 |

0 |

1,5 |

0,5 |

2 |

1,5 |

|

9. Дистрофия волокон соединительной ткани |

1,8 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1,5 |

1,0 |

|

10. Плотность фибробластов |

2,7 |

4 |

2 |

2 |

2 |

2 |

3 |

3,5 |

|

11. Плотность волокон соединительной ткани |

2 |

1 |

4 |

4 |

4 |

4 |

3 |

1,0 |

|

Толщина капсулы (мкм) |

87,4 |

27,7 |

26,2 |

21,7 |

52 |

53,4 |

72,5 |

50,4 |

|

Инденкс биоактивности (по № 1–9) |

16,8 |

4 |

5 |

3 |

6 |

4 |

12,5 |

9,5 |

при ультразвуковом алмазном сверлении глубоких отверстий от частоты вращения трубчатого инструмента n

Рис. 3. Зависимость шероховатости обработанной поверхности R а при ультразвуковом сверлении от концентрации алмазов k

Рис. 4. Зависимость шероховатости обработанной поверхности R а при ультразвуковом сверлении от глубины обработки h

Рис. 5. Зависимость шероховатости обработанной поверхности R а при ультразвуковой доводке от частоты вращения инструмента n . 40/28, Р ст = 300 г, А = 12 мкм, S = 0,15 мм/об

|

0,4 - 0,35 - 2 0,3 - 1 0,25- ^ 0,2 0,15 - 0.1 - 0,05 - |

|

|

50 100 150 200 250 300 Р ст, г |

|

Рис. 6. Зависимость шероховатости обработанной поверхности Rа при ультразвуковой доводке от статической нагрузки Рст 160/125, n = 600 об/мин, S = 0,01 мм/об, А = 10 мкм и перспективы развития в условиях Волгоградс- техн. конф., г. Волгоград, 17–18 дек. 2009 г. – Вол-кой области : сб. материалов 2-й Всерос. науч.- гоград : Изд-во ВолГУ, 2009. – С. 474–475.

COMPLEX MAINTENANCE OF BIOCOMPATIBILITY

G.P. Fetisov, Yu.P. Goncharova, M.I. Monakhova

Рис. 5а. Зависимость шероховатости обработанной поверхности R а при ультразвуковой доводке от частоты вращения инструмента n . 160/125, Р ст = 200 г, А = 10 мкм, S = 0,05 мм/об

Во всех исследуемых вариантах чистота поверхности существенно повышалась при наложении ультразвуковых колебаний на рабочий инструмент. Особенно это важно при обработке материалов на основе углерода, углеплас-тов, применяемых в ряде эндопротезов.

И еще одно соображение по комплексной оценке биосовместимости – нельзя при ее оценке не учитывать условия, при которых осуществлялась постановка имплантата. Проблема в данном случае заключается не только в соблюдении стерильности (предупреждения от попадания опасных микроорганизмов), но и в отсутствии частиц в атмосфере, способных изменить биосовместимость в худшую сторону. В ряде случаев такая проблема решается с помощью создания так называемых «чистых комнат». На основе анализа этого вопроса на нашей ка-

федре в 2010 г. специально был выполнен дипломный проект.

Естественно, биосовместимость материалов определяется и характером культуры производства, соблюдением всех требований к составу материала, его чистоте и т. п.

Такой многофакторный подход должен лежать в основе выбора материала имплантата, а также стремления повысить его биосовместимость, сохранить ее в процессе постановки имплантата.

Список литературы Комплексное обеспечение биосовместимости материалов

- В мире науки. -2009. -№ 7.

- Филатов, Б. Н. Гигиенические и токсикологические проблемы производства и применения нанопродуктов/Б. Н. Филатов//Нанотехнологии и наноматериалы: современное состояние и перспективы развития в условиях Волгоградской области: сб. материалов 2-й Всерос. науч.-техн. конф., г. Волгоград, 17-18 дек. 2009 г. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2009. -С. 474-475.