Комплексное зонирование территории как информационная основа формирования долгосрочных программ и планов развития сельскохозяйственного производства

Автор: Долматова Ольга Николаевна

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Экономические и социально-гуманитарные науки

Статья в выпуске: 4 (20), 2015 года.

Бесплатный доступ

Комплексное сельскохозяйственное экономическое зонирование является необходимым условием для формирования долгосрочных программ и планов развития сельскохозяйственного производства, а именно информационной основой земельно-ресурсного потенциала отдельных земельных участков и территорий. В статье приведена методика комплексного зонирования с основными стадиями оценки территории и выделением зон по индивидуальным показателям с целью формирования зон ценности земельно-ресурсного потенциала (ЗРП). В методике даны рекомендации для решения задач сельскохозяйственного производства, необходимые для создания долгосрочных программ и планов развития.

Зонирование, земельный участок, земельно-ресурсный потенциал, условия использования земли, нормативные показатели ее использования

Короткий адрес: https://sciup.org/142199106

IDR: 142199106 | УДК: 332.3(571.13)

Текст научной статьи Комплексное зонирование территории как информационная основа формирования долгосрочных программ и планов развития сельскохозяйственного производства

Устойчивое развитие сельского хозяйства определяется динамичным балансом трех основных факторов производства – земли, рабочей силы и основных средств производства. При определении перспектив развития отрасли (разработка долгосрочных программ и планов) необходима достоверная и полная информация о состоянии и динамике изменений каждого из факторов. Земля, в отличие от других факторов производства (особенно в Западной Сибири), – разнокачественная. В пределах даже небольшого земельного участка отмечают значительные отличия по составу почв, рельефу, формам используемых угодий, местоположению относительно производственных центров. Вследствие этого возникают различия в показателях тру-до-, энерго-, технологических и транспортных (операционных) затрат, урожайности, стоимости производимой продукции, доходности. Следовательно, в пределах крупного земельного участка или землепользования сельскохозяйственного товаропроизводителя могут резко различаться по качеству свойств его отдельные части (земельные участки).

Исследовательская часть и ее обсуждение

Пахотные участки, кроме различия в плодородии, имеют разные технологические свойства и местоположения относительно хозяйственных центров, обосновывающие значительные отличия в удельной величине затрат, непосредственно связанных с выращиванием сельскохозяйственных культур. Они отражаются в индексах оценочных затрат (методика внутрихозяйственной оценки земель). Конечно, фактические затраты в сельскохозяйственных организациях по возделыванию культур связаны с целым комплексом индивидуальных про-

блем производства, но, опираясь на индексы оценочных затрат, можно определить нормативные (на основе сглаженных индивидуальных различий) удельные затраты на производство зерновой продукции [ 1 ] .

Наряду с высокодоходными частями используются недостаточно эффективные или приносящие постоянный убыток хозяйственные участки, поэтому при планировании развития конкретного сельскохозяйственного производства следует воспользоваться не средними показателями качества земельных участков и землепользований, а их непосредственными параметрами. Следует признать: затраты на получение подобной информации о земле достаточно велики. По данным ФГБУ «Центр агрохимической службы «Омский» (на 2014 г.), стоимость стандартного набора по агрохимическому обследованию для одного образца почвы чернозема обыкновенного среднемощного тучного тяжелосуглинистого по определению физических и химических характеристик уровня pH, содержания доступных форм NPК (азот, фосфор, калий), гумуса составляет 523,35 руб. с учетом однородности поля. Количество образцов для одного поля может колебаться и зависеть, например, от имеющихся вкраплений солонцеватостей и осолоделостей. Если таковые имеются, проводят дополнительные исследования на содержание вредных солей, процент площади высчитывается исходя из общей площади поля или землепользования, а это дополнительные затраты. Например, поле площадью 200 га может включать до 10 проб, следовательно, стоимость может подниматься до 5233,5 руб.

Эколого-токсикологический мониторинг содержания подвижных форм тяжелых металлов (меди, цинка, свинца, кадмия) для одного образца почв земель сельскохозяйственного назначения – 935,52 руб. Однако дополнительно может быть проведена оценка содержания опасных металлов ртути и мышьяка, стоимость одного образца – 1052,39 руб. В расчете на 1 га это составит около 500 руб. В условиях советской плановой экономики подобные работы проводились не реже 1 раза в 5–10 лет. Реальное качество земель за такой промежуток времени меняется, но общая закономерность сопоставимости их относительной ценности сохраняется. При этом детальность и точность, достижимая при индивидуальной оценке земель для определения плановых показателей на перспективу, не нужна ввиду меньшей детальности и точности, величины других факторов производства (рабочая сила и основные средства). Более точные сведения создают дополнительные сложности при проведении прогнозных расчетов и вызывают необходимость их генерализации, поэтому для разработки планов развития нужна генерализованная информация о земле, отображающая тенденции проявления качеств земель по территории. В лучшей степени это достигается на основе ее зонирования.

В настоящее время, если учитывать новые тенденции в развитии правового регулирования земельных отношений, совокупность норм о зонировании территорий целесообразно оценивать в качестве самостоятельного правового института. Правовой режим земель теперь должен определяться с учетом как деления земель на категории, так и зонирования территорий (подп. 8 п. 1 ст. 1 и п. 2 ст. 7 ЗК РФ) [ 2 ] .

В современном земельном законодательстве подходы к регулированию земельных отношений свойственны рыночной и планово-административной экономике. В частности, это проявляется в одновременном применении норм деления земель на категории и зонирования территорий. Прежде всего это включение в земельное законодательство норм зонирования территорий.

Зонирование – деление территории на зоны, главным образом по определенному признаку. Зонирование земель (зонинг) является способом обеспечения их использования для различных общественных нужд, при котором целевое назначение устанавливается не для одного земельного участка, а для группы смежных участков, образующих функциональную зону. Собственник земельного участка имеет право выбора целевого использования в рамках перечня видов разрешенного использования земель, установленных для конкретной функциональной зоны. Целесообразно осуществлять зонирование земель на основе специальной проектной документации – проекта землеустройства (схемы) зонирования земель: совокупность нормативно-правовых, экономических, технических документов с обоснованием распределения земель по категориям и типам землепользования. Оценка эффективности той или иной системы зонирования земель базируется на четырех основных критериях: функциональном, экологическом, экономическом и социальном. Два последних на практике не всегда удается четко разделить. В таком случае они могут быть объединены в единый социальноэкономический критерий.

В случае введения института зонирования как главного инструмента управления развитием территории важен классификатор видов разрешенного использования земельных участков. Министерством экономического развития Российской Федерации 8 сентября 2014 г. принят приказ «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», который вступил в силу 24 декабря 2014 г. [3]. Сформировано 50 видов разрешенного использования земельного участка, которые скомпонованы по группам. В частности, сельскохозяйственная группа (сельскохозяйственное использование; растениеводство; выращивание: зерновых и иных сельскохозяйственных культур; тонизирующих лекарственных, цветочных культур; овощеводство; садоводство и выращивание льна и конопли) определяет связанную с ведением сельского хозяйства деятельность: по выращиванию сельскохозяйственных культур; производство зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур и др. на сельскохозяйственных угодьях.

Конкретные варианты зонирования земель зависят от многих факторов: существующей системы землепользования, естественной структуры ландшафтов, исторического наследия, социальных целей и т.п. На решение проблем зонирования территорий в нашей стране негативно влияют два тесно связанных фактора: отсутствие в теории и практике более или менее устоявшихся взглядов на зонирование территорий; отсутствие полноценного и согласованного законодательства о таком зонировании. Иногда создается впечатление, и небезосновательное, что зонирование территорий проводится бессистемно.

Учитывая определяющую роль земли, ее качественное состояние для сельскохозяйственного производства, наиважнейшим является зонирование территории района по качеству земельно-ресурсного потенциала – способности составляющих элементов – биоклиматиче-ского (природного) потенциала, условий использования земли и производственного (экономического) потенциала – обеспечивать собственное воспроизводство, условия жизнеобеспечения и жизнедеятельности людей. Земельно-ресурсный потенциал – составная часть социально-экономического потенциала локализованной территории (района). Формирование ЗРП территории осуществляется при соединении биоклиматического потенциала и условий использования земли (к ним относятся другие факторы сельскохозяйственного производства) в единую сбалансированную систему.

При этом разнообразие свойств земли и потребного количества других основных средств и рабочей силы для обеспечения ее эффективного и рационального использования на отдельных участках территории порождает территориальное разнообразие земельноресурсного потенциала. Это методологическая основа комплексного сельскохозяйственного экономического зонирования.

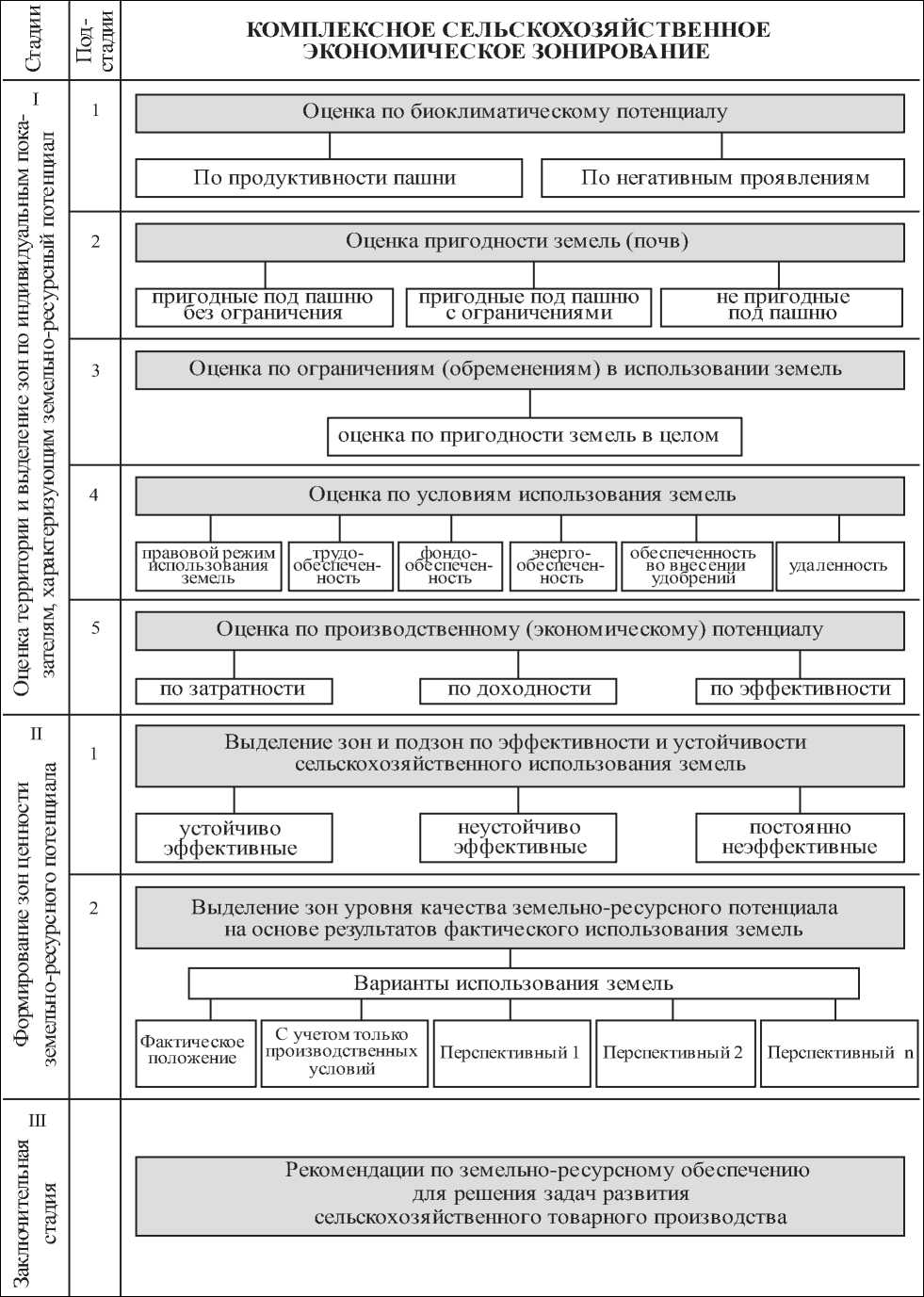

Цель такого зонирования – получение информации о земельно-ресурсном потенциале отдельных земельных участков и территорий для формирования долгосрочных программ и планов развития сельскохозяйственного производства (рисунок).

Алгоритм последовательности проведения комплексного сельскохозяйственного экономического зонирования территории

На первой стадии проводится оценка территории и выделение зон по индивидуальным показателям, характеризующим земельно-ресурсный потенциал.

На второй стадии все индивидуальные показатели ЗРП и зоны их различного ценностного проявления накладываются друг на друга, проводится их суммирование и компенсационные поглощения, что позволяет сформировать окончательные зоны ценности земельноресурсного потенциала.

На третьей стадии предлагаются рекомендации по земельно-ресурсному обеспечению для решения задач развития сельскохозяйственного производства.

Первая стадия включает подстадии:

-

1. Оценка по биоклиматическому потенциалу.

-

2. Оценка пригодности земель (почв):

-

– пригодные под пашню без ограничений;

-

– пригодные под пашню с ограничениями;

-

– непригодные под пашню, но пригодные по кормовые угодья;

-

– пригодные под кормовые угодья с ограничениями.

-

3. Оценка по законодательно установленным ограничениям (обременениям) в использовании земель.

-

4. Оценка по условиям использования земель.

-

5. Оценка по экономическому потенциалу.

Вторая стадия . Формирование зон ценности земельно-ресурсного потенциала:

-

1. Выделение зон и подзон по эффективности и устойчивости сельскохозяйственного использования земель:

-

– устойчиво эффективные;

-

– неустойчиво эффективные;

-

– постоянно неэффективные.

-

2. Выделение зон уровней качества земельно-ресурсного потенциала на основе результатов фактического использования земель.

Третья стадия. Связана с рекомендациями и предложениями по земельно-ресурсному обеспечению устойчивости и эффективности развития сельского хозяйства региона.

Исходными показателями зонирования являются:

-

– биоклиматический потенциал (природно-климатическая характеристика территории, качества почв и проявление на них негативных процессов): через пригодность сельскохозяйственных угодий для сельскохозяйственного производства конкретных сельскохозяйственных культур и осуществления видов и типов их использования;

-

– правовой режим использования земли (выделение ограничений (обременений) в использовании), позволяющий установить возможный характер использования сельскохозяйственных угодий;

-

– условия использования земли на основании трудо-, энерго-, фондообеспеченности (обеспеченность техникой), финансовой обеспеченности для улучшения условий использования земли и ее качественного состояния (внесения удобрений, мелиорации, рекультивации, реабилитации, консервации);

-

– нормативные показатели использования земли (баллы урожайности, технологические затраты, транспортные затраты, чистый доход и рентабельность производства или видов использования сельскохозяйственных угодий).

Перечисленные выше группы показателей оценивают на первой стадии и по ним формируют специализированные зоны.

Комплексное сельскохозяйственное зонирование можно проводить по нескольким хозяйствующим субъектам в границах района, области.

Заключение

Показатели отдельных объектов по годам могут колебаться, не влияя на сельскохозяйственное производство района (региона). Поэтому необходимо проведение комплексного сельскохозяйственного экономического зонирования, которое устанавливает закономерности проявления всех свойств земли по территории района (региона), – это наиболее устойчивая 94

информация для формирования долгосрочных программ и планов развития сельскохозяйственного производства, позволяющая ориентироваться не только на очень хорошие или плохие годы, но и получить усредненные показатели.

Список литературы Комплексное зонирование территории как информационная основа формирования долгосрочных программ и планов развития сельскохозяйственного производства

- Долматова, О.Н. Анализ эффективного использования земель сельскохозяйственными организациями в Горьковском районе Омской области/О.Н. Долматова, Ю.М. Рогатнев//Вестн. АГАУ, Барнаул, 2013. -С. 23-28.

- Земельный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 1 июня 2015 г.). -М.: Омега-С, 2015. -96 с.

- Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков: приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 . URL: http://www. ivo.garant.ru/(дата обращения 09.09.2015).