Комплексные исследования городища Сергино-2 на реке Оми

Автор: Кобелева Л.С., Дураков И.А., Молодин В.И., Демахина М.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

Публикация содержит информацию о полевых исследованиях расположенного в Барабинской лесостепи городища Сергино-2. В результате проведенных работ выявлены три разновременных культурных слоя, связанных с заселением террасы. Верхний горизонт соотносится с поздним (XVIII-XIX вв.) поселением барабинских татар. На хронологию этих сооружений указывает русская станковая керамика, найденная в их заполнении наряду с татарской. Подобное сочетание керамических комплексов, когда аборигенное население барабинских татар использовало для своих нужд русскую станковую посуду, является своего рода хронологическим индикатором. Второй горизонт, вероятно, датируется XIV-XVII вв. и представляет собой средневековое поселение, включающее три жилища и одну хозяйственную постройку. Наиболее массовые находки, обнаруженные в верхних слоях памятника, - это образцы керамики. Абсолютные аналогии данная посуда имеет с керамикой барабинских татар. Третий горизонт памятника представлен городищем раннего железного века. В результате исследований вскрыта часть его оборонительной системы, включающей два рва и одно жилище, расположенное вне защищенной части городища. В культурном слое раннего железного века наряду с керамикой найдены обломки не менее семи глиняных форм для отливки кельтов, восемь костяных и два бронзовых наконечника стрел. Один из наконечников трехлопастной ракетовидный, со скрытой втулкой так называемого кулайского типа. Такие наконечники были широко распространены в лесной зоне Западной Сибири и Приуралья в V-II вв. до н.э. Сравнительно небольшой керамический комплекс представлен тонкостенной слабоорнаментированной посудой, по-видимому круглодонной. Зона в области горловины декорирована рядами крупных «жемчужин». Таким же образом украшено и тулово. Посуда имеет аналогии с керамикой саргатской культуры, а также с материалами могильника Ростовка, отнесенного В.И. Матющенко к эпохе раннего железа.

Западная сибирь, барабинская лесостепь, эпоха средневековья, барабинские татары, ранний железный век, саргатская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/14522228

IDR: 14522228

Текст научной статьи Комплексные исследования городища Сергино-2 на реке Оми

Археологический комплекс Сергино-2 находится на краю высокой надпойменной террасы правого берега р. Оми в 2,5 км от с. Сергино Ча-новского р-на Новосибирской обл. Памятник открыт в 1979 г., в 1987 г. исследовался А.В. Новиковым. В 2011 и 2015 гг. на объекте проводились археолого-геофизические исследования. На основе данных магнитометрической съемки (к настоящему времени ею охвачена площадь в 2400 м2) была составлена геомагнитная карта объекта, что позволило спланировать стратегию его археологического изучения.

В 2015 г. был исследован участок выявленной геодезической съемкой оборонительной системы городища и прилегающей к ней жилой площадки. Исследованная раскопом площадь составила 360 м2.

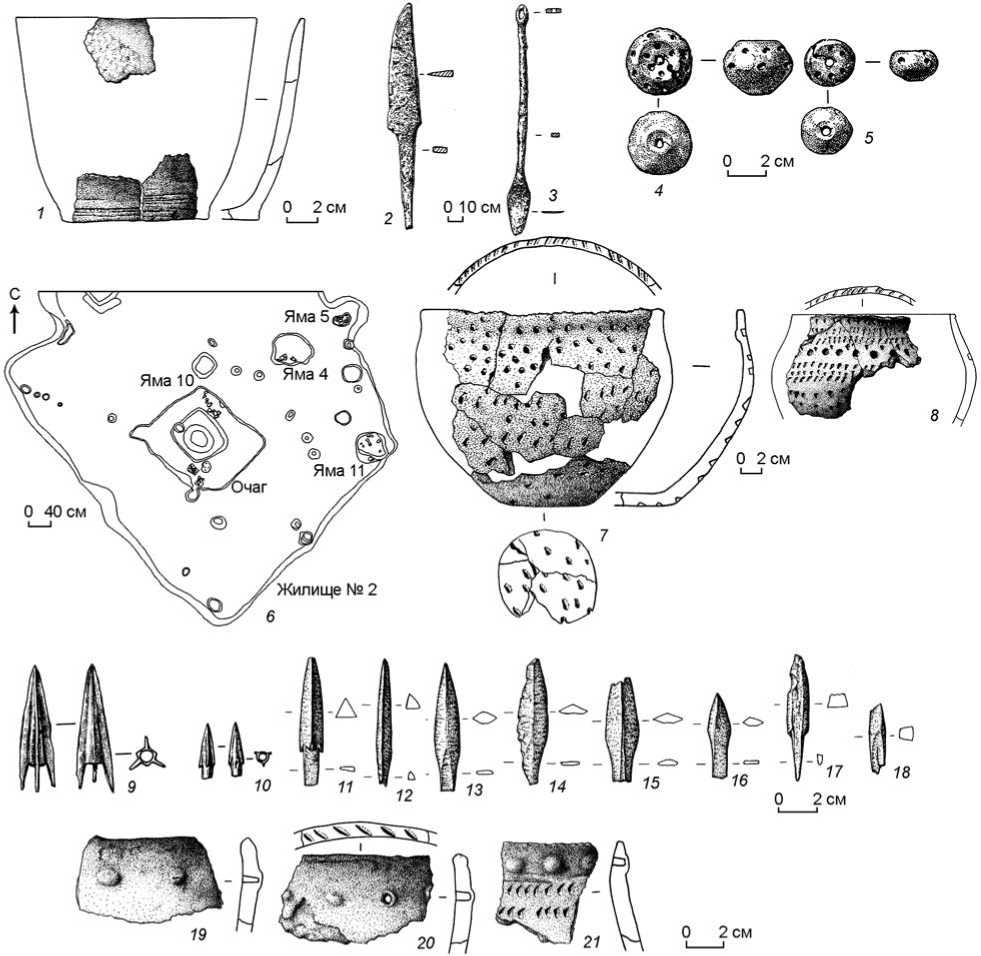

В результате проведенных работ выявлены три разновременных культурных слоя, связанных с заселением террасы. Верхний горизонт соотносится с поздним (XVIII–XIX вв.) поселением барабин-ских татар. Вскрыты одно жилище и две хозяйственные ямы. На хронологию этих сооружений указывает русская станковая керамика (см. рисунок, 1 ), найденная в их заполнении наряду с татарской. Подобное сочетание керамических комплексов, когда аборигенное население барабинских татар использовало для своих нужд русскую станковую посуду, является своего рода хронологическим индикатором [Татаурова, 2013].

Жилище представляет собой прямоугольную полуземлянку с канавообразным выходом. Его размеры – 4,6 × 3,6 м. Глубина котлована не превышает 0,5 м; таким образом, последний не перерезает культурного слоя городища и прослеживается в нем только благодаря более светлому заполнению и остаткам деревянного каркаса строения. В жилище найден железный нож (см. рисунок, 2 ), еще один происходит из расположенной рядом хозяйственной ямы. Подобные изделия встречаются в погребениях XVI–XVII вв. могильника Абрамово-10 [Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, рис. 52, 3, 4 ]. В связанном с жилищем слое также найдены железное долото и ланцет (см. рисунок, 3 ), скоба, обломки миниатюрного стеклянного сосуда.

Второй горизонт представляет собой средневековое поселение, включающее три жилища и одну хозяйственную постройку.

Жилище № 2 (см. рисунок, 6 ) является полуземлянкой подпрямоугольной формы. Размеры выявленного котлована – 6 × 6,4 м, глубина – 0,6 м. В центре жилища расположен очаг в виде прокала, окруженного квадратным углублением.

Жилище № 3 сохранилось частично. Удалось проследить северную и западную стены котлована полуземлянки и часть длинного (1,8 м) коридорообразного выхода. Строение разрушено рекой и ветровой эрозией берега. Реконструируемые размеры жилища – 3,6 × 5,4 м, глубина – 0,1 м. В центральной части прослежен очаг, окруженный квадратным канавообразным углублением. Такие отопительные сооружения, именуемые «чувалами», хорошо известны у барабинских татар и были исследованы В.И. Соболевым на городище Чулан-куль-1 [Там же, с. 114].

Сооружение № 5 частично перекрывало внутренний ров городища. Оно представляет собой небольшую полуземлянку размером 2,2 × 1,8 м и глубиной 0,2 м. Учитывая размеры строения и отсутствие очага, можно предположить, что это сооружение имело чисто хозяйственное назначение.

Наиболее массовыми находками, обнаруженными как во всех сооружениях, так и в культурном слое вне их, являются образцы керамики. При этом зафиксировано несколько раздавленных сосудов, создающих впечатление, что поселение было покинуто в одночасье. Это крупные яйцевидные сосуды с круглым дном и слабо выраженной горловиной (см. рисунок, 7, 8 ). Вся их поверхность орнаментирована крупными оттисками, нанесенными уголком палочки, верхняя часть сосудов декорирована рядами крупного гребенчатого штампа. Абсолютные аналогии данная керамика имеет с посудой барабинских татар, найденной В.И. Соболевым на поселениях и городищах последних [Там же]. Интересной особенностью посуды из Сергино являются ряды круглых ямочных наколов (см. рисунок, 7 ), которые, наряду с цепочкой таких ямок на горловине, образуют еще один или несколько рядов на тулове. Несмотря на немногочисленность такой посуды, можно, по-видимому, говорить о каких-то контактах обитателей поселка (барабинских татар) с жителями предтаежной зоны Барабы (южными хантами), оставившими памятники кыштовской культуры [Там же, с. 34–37]. Наиболее южные из них – мо-

Городище Сергино-2.

1–5, 7–21 – инвентарь, 6 – план жилища № 2.

гильники и святилища Сопка-2 и Усть-Изес [Мо-лодин, Соловьев, 2012]. Они связаны с Сергино единой водной системой рек Оми и Тартаса, видимо позволявшей осуществлять культурные и брачные контакты.

Кроме того, в большом количестве обнаружены глиняные пряслица (см. рисунок, 4, 5 ) и поделки из кости. Комплекс принадлежит барабинским татарам и, вероятно, датируется XIV–XVII вв.

Третий горизонт памятника – городище раннего железного века. Раскопом 2015 г вскрыта часть оборонительной системы, включающей два рва и одно жилище, расположенное вне защищенной части городища.

Ров № 1 представляет собой канаву шириной 0,9–2,2 м с максимальной глубиной 0,4 м. В заполнении рва найдены восемь костяных и два бронзовых наконечника стрел. Один из них – трехлопастной ракетовидный со скрытой втулкой так называемого кулайского типа (см. рисунок, 9 ). Такие наконечники широко представлены в лесной зоне Западной Сибири и Приуралья в памятниках V–II вв. до н.э. [Корякова, 1988, с. 61]. В барабинской лесостепи они встречаются в материалах новочекинской культуры [Полосьмак, Молодин, 1981, с. 82, рис. 4, 1–3, 5 ; Полосьмак, 1987, рис. 60], в Приобье – в памятниках кулай-ской культуры, датируемых IV–III вв. до н.э.

[Троицкая, 1979, с. 11, 19, табл. 6; Чиндина, 1984, с. 35].

Второй бронзовый наконечник – трехгранный с выступающей втулкой (см. рисунок, 10 ). По классификации К.Ф. Смирнова, такие наконечники относятся к VI типу и датируются в пределах IV в. до н.э. [Смирнов, 1961, с. 53, табл. IV, 17 ] В памятниках Западной Сибири они встречаются в материалах IV–III вв. до н.э. [Корякова, 1988, с. 62].

Ров № 2 является внешним обводом оборонительной линии городища. Представляет собой канаву шириной 0,9 – 1,8 м с максимальной глубиной 0,3 м. Датируется найденным в его заполнении двудырчатым роговым псалием. В Западной Сибири подобные псалии известны в материалах сар-гатской культуры и относятся к IV–III вв. до н.э. [Там же, с. 64].

Жилище № 4 представляет собой подквадратную полуземлянку, сильно поврежденную ямой поселения XVIII–XIX вв. Реконструируемые размеры сооружения – 4,6 × 5,6 м, глубина 0,45 м. На полу котлована прослежен очаг в виде про-кала линзовидной формы размерами 0,4 × 0,3 м и мощностью 0,15 м. На прилегающей площадке, на всей глубине залегания культурного слоя, были найдены обломки не менее семи глиняных форм для отливки кельтов. Видимо, очаг жилища использовался в качестве плавильного горна бронзолитейной мастерской. Судя по рабочим камерам литейных форм, все изготавливаемые здесь кельты имели восьмигранное сечение с четко выраженными ребрами жесткости на боковых гранях. Один из них был украшен орнаментом в виде двух опоясывающих кельт горизонтальных валиков, рассеченных вертикальными линиями, так что вся композиция напоминает прямую крупноячеистую с етку. Наиболее близкий орнамент встречается на кельтах ананьинской культуры, однако форма и пропорции изделий, отливавшихся на сергинском городище, сильно отличаются от ананьинских.

Сравнительно небольшой керамический комплекс представлен тонкостенной слабоорнаменти-рованной посудой, по-видимому круглодонной. Зона в области горловины декорирована рядами крупных «жемчужин» (см. рисунок, 19–21 ). Таким же образом украшено и тулово. Аналогии данному комплексу можно видеть в керамике саргатской культуры [Полосьмак, 1987, рис. 27]. Кроме того, следует указать на еще одну параллель, которую можно провести с керамикой могильника Ростов-ка, отнесенной В.И. Матющенко к эпохе раннего железа [Матющенко, Синицына, 1988, с. 102–112, 125, рис. 90–92].

Не может остаться без внимания то обстоятельство, что на сравнительно небольшом участке культурного слоя, относящегося к эпохе раннего железа, было найдено столь значительное количество наконечников стрел (см. рисунок, 9–18 ), при этом два из них бронзовые, боевые. Все эти наконечники принадлежат носителям северного, таежного, и южного, лесостепного, круга культур. Кроме того, изделия сконцентрированы в районе оборонительной системы. Не исключено, что перед нами следы штурма городища, населенного лесостепным населением (саргатцами?), их северными соседями (новочёкинцами ?). Примеры сложных отношений между соседями уже встречались при раскопках погребальных комплексов [Полосьмак, Молодин, 1981, с. 79–80; Полосьмак, 1987, с. 67].

Очевидно, что дальнейшее исследование комплекса, относящегося к эпохе раннего железа, может дать исключительно важную информацию для понимания историко-культурных процессов на юге Западной Сибири.

Не менее замечательны и материалы, относящиеся к периоду позднего средневековья, давшие в наше распоряжение уникальную научную информацию.

Список литературы Комплексные исследования городища Сергино-2 на реке Оми

- Корякова Л.Н. Ранний железный век Зауралья и Западной Сибири (саргатская культура). -Свердловск: УрГУ, 1988. -240 с.

- Косарев М.Ф. Древние культуры Томско-Нарымского Приобья. -М.: Наука, 1974. -176 с.

- Матющенко В.И., Синицына Г.В. Могильник у д. Ростовка вблизи Омска. -Томск: ТГУ, 1988. -132 с.

- Молодин В.И., Соболев В.И., Соловьев А.И. Бараба в эпоху позднего средневековья. -Новосибирск: Наука, 1990. -261 с.

- Молодин В.И., Соловьев А.И. Кыштовская культура: вариативность погребальной практики и обрядов//Вестн. НГУ. Сер.: История, Филология. -2012. -Т. 11, вып. 3: Археология и этнография. -С. 197-210.

- Полосьмак Н.В. Бараба в эпоху раннего железа. -Новосибирск: Наука, 1987. -143 с.

- Полосьмак Н.В., Молодин В.И. Новые находки предметов вооружения раннего железного века из Барабинской лесостепи//Военное дело древних племен Сибири и Центральной Азии. -Новосибирск, 1981. -С. 74-86.

- Смирнов К.Ф. Вооружение савроматов//МИА. № 101. -М.: АН СССР, 1961. -164 с.

- Татаурова Л.В. Русская керамика Сибири: орнамент, технология, семантика//Українська керамологiя: Нацiональний науковий щорiчник. За рiк 2012. Декор глиняних виробiв -Опiшне: Українське народознавство, 2013. -Кн. VIII, т. 2. -С. 90-98.

- Троицкая Т.Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. -Новосибирск: Наука, 1979. -124 с.

- Чиндина Л. А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. Кулайская культура. -Томск: ТГУ, 1984. -255 с.