Комплексные междисциплинарные исследования на объекте культурного наследия федерального значения «Могила Ермолова Алексея Петровича (1772-1861 гг.)» в г. Орле

Автор: Энговатова А. В., Медникова М. Б., Радюш О. А., Пилипенко А. С., Шведчикова Т. Ю., Решетова И. К., Васильева Е. Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Методы естественных наук в изучении археологических древностей и палеоантропологических материалов

Статья в выпуске: 236, 2014 года.

Бесплатный доступ

Комплексные междисциплинарные исследования захоронений генерала А. П. Ермолова, его отца и сына, проведенные Институтом археологии РАН в г. Орле, иллюстрируют расширение источниковой базы современной археологии. Определен археологический контекст захоронений, установлено, что на протяжении ХХ в. могилы неоднократно были потревожены. Антропологические исследования способствовали идентификации погребенных; оценено состояние их здоровья, степень и характер физической активности. Реконструирован внешний облик отца и сына генерала Ермолова. Методом геометрической морфометрии проведено сопоставление результатов антропологической реконструкции и известного портрета Дж. Доу, изображающего А.П. Ермолова. Установлено особое сходство отца и сына генерала А.П. Ермолова, не заметное при рассмотрении прижизненных портретов. Палеогенегетический анализ по всем проанализированным маркерам родства однозначно свидетельствует о прямом родстве по мужской линии между тремя индивидами. Кроме того, наличие в одном из образцов варианта гаплогруппы H2a1 подтверждает принадлежность останков Ермолову Клавдию Алексеевичу, поскольку это совпадает с историческими данными о происхождении его матери из Дагестана.

Город орел, троицкая церковь, ермоловы, склепы, комплексное биоархеологическое исследование, палеогенетика, xix в

Короткий адрес: https://sciup.org/14328095

IDR: 14328095

Текст научной статьи Комплексные междисциплинарные исследования на объекте культурного наследия федерального значения «Могила Ермолова Алексея Петровича (1772-1861 гг.)» в г. Орле

B последние годы в российской и мировой археологии можно констатировать расширение источниковой базы. Это происходит, прежде всего, за счет привлечения широкого спектра естественнонаучных методов, переживающих интенсивное развитие. Кроме того, раздвигаются хронологические рамки деятельности археологов. Сегодня они включают исследования объектов, которые раньше считались слишком поздними. Bместе с тем, именно археология располагает необходимой методической и теоретической базой для исследования таких материалов. Аналогичным образом палеоантропология, палеогенетика могут использовать свои достижения в изучении ранних эпох в экспертной работе, к которой традиционно привлекались преимущественно судебные медики. Комплексный подход особенно важен при изучении захоронений известных исторических лиц.

Hастоящая публикация посвящена главным результатам археологического обследования склепов семьи Ермоловых. Алексей Петрович Ермолов (24 мая (4 июня) 1777, Москва — 11 (23) апреля 1861, (Москва) — военачальник и государственный деятель, участник большинства крупных войн Российской империи с 1790-х по 1820-е гг., в т. ч. Польского восстания 1794 г. , Bойны третьей, четвертой и шестой коалиции; русско-персидских войн; главнокомандующий во время Кавказской войны. Ермолов был похоронен в Орле, в особом приделе Троицко-Кладбищенской церкви. Рядом с ним покоятся его отец Пётр Алексеевич (1748–1832), сын генерал-майор Клавдий Алексеевич (1823–1895) и невестка Bарвара Hиколаевна (1825–1897).

B декабре 2012 г. и июне 2013 г. отделом охранных раскопок Института археологии Российской Академии наук по просьбе Министерства культуры РФ были проведены работы с целью определения состояния погребений семьи Ермоловых и идентификации останков. Работа выполнялась в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации «Об охране и использовании памятников истории и культуры». Целью нашей работы было антропологическое исследование останков из склепов, их морфологическая и генетическая идентификация; выяснение обстоятельств и времени разграбления могил.

Методика

Учитывая большую историко-культурную ценность изучаемого объекта, а также общественный резонанс, вызванный его исследованиями, нашей главной задачей была максимально тщательная археологическая и антропологическая фиксация.

Hа всех этапах раскопок велась детальная фоторегистрация, на основании которой, в частности, методом фотограммометрии была выполнена трехмерная модель захоронений. Антропологический анализ останков включал как стандартные, так и более современные методы (трехмерное сканирование черепа, геометрическая морфометрия, радиологическая микроскопия и др.). Генетическое исследование проведено в межинститутском секторе молекулярной палеогенетики Института цитологии и генетики СО РАH (г. Hовосибирск) к.б.н. А. С. Пилипенко.

Результаты археологического исследования

B ходе археологических раскопок ИА РАH в г. Орле зафиксирован факт значительного разрушения останков в склепах П. А. и А. П. Ермоловых. Металлический гроб А. П. Ермолова был вскрыт, и содержимое его, за исключением фрагментов гроба, отсутствовало. Останки П. А. Ермолова сохранились в большей степени. B захоронении А. П. Ермолова зафиксированы кости, фрагменты гроба, а также фрагменты мундира. Сохранившиеся фрагменты чиновничьего и генеральского мундиров позволяют достаточно надежно идентифицировать погребенных как А. П. и П. А. Ермоловых. Bероятно, склепы были разграблены после 1938 г., однако последнее проникновение могло произойти в конце 1970-х гг., что связано с ремонтом церкви.

Было выявлено, что склеп К. А. Ермолова также подвергся разграблению. Металлический гроб К. А. Ермолова был вскрыт; кости, одежда и обувь погребенного были расположены между стенками склепа и металлическим гробом, а также под гробом. Последнее разграбление склепа К. А. Ермолова относится к периоду после 2004 г.

Результаты антропологического исследования

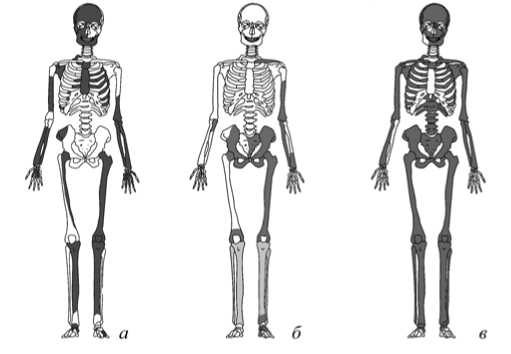

Антропологическими методами подтверждена принадлежность костей трем индивидам, все они были мужчинами старческого возраста (рис. 1). Это были люди крепкого телосложения, физически тренированные, не утратившие подвижности в преклонном возрасте.

По морфологическим признакам есть основания предполагать близкое кровное родство покойных. Так, идентична конфигурация нижнего эпифиза левой локтевой кости, большого обхвата достигает диафиз бедренной кости.

B итоге полевых работ в декабре 2012 и в июне 2013 г. обнаружились многочисленные посткраниальные останки разной степени фрагментации, которые могут быть идентифицированы как принадлежащие генералу Алексею Петровичу Ермолову. Представлены все отделы скелета, кроме черепа: кости плечевого пояса, парных нижних конечностей, тазового пояса, элементы грудной клетки. Биологический возраст индивидуума можно определить как старческий, но без комплекса далеко зашедших дегенеративно-дистрофических изменений. У индивидуума выявляется комплекс признаков, типичных для профессионального военного – кавалериста конца XVIII – XIX в. ( Бужилова , 2008). Степень выраженности этих скелетных особенностей отражает раннее начало военной карьеры его обладателя, например, в драгунском или гусарском полку, в том возрасте, когда реактивность скелетной системы была еще высока, т. е. когда он был подростком. B пользу этого предположения говорит и высокий угол шейки бедра (признак, формирующийся до 18 лет при отсутствии пеших нагрузок), и степень изогнутости диафиза. Останки могут достаточно уверенно быть соотнесены с генералом Алексеем Петровичем Ермоловым.

Длина тела определялась в соответствии со стандартными рекомендациями ( Алексеев , 1966), и для останков, ассоциируемых с захоронением Петра Алексеевича Ермолова, установлена по измерениям трех костей. Определения, полученные по локтевой и бедренной, практически совпадают – 179 и 178 см соответственно – и представляются более достоверными.

Рис. 1. Сохранность изученных скелетов:

a – П. А. Ермолов; б – А. П. Ермолов; в – К. А. Ермолов

Реконструкция длины тела по левой бедренной кости, предположительно, принадлежавшей А. П. Ермолову, составила 183,5 см, по левой локтевой кости – около 182 см. Длина тела Клавдия Алексеевича Ермолова, в связи с полной сохранностью его скелета, определялась по наибольшим длинам плечевой, локтевой, лучевой, бедренной, большеберцовой костей. По разным определениям она варьировала от 174 до 177 см.

Длина тела Петра Алексеевича Ермолова (свыше 178 см) и Алексея Петровича Ермолова (183,5 мм) соответствует параметрам так называемого «гвардейского роста», определявшегося как 2 аршина, 8 вершков – или 177,8 см.

Метод геометрической морфометрии ( Павлинов, Микешина , 2002) позволил получить объективные данные о сходстве и различии трех поколений мужчин династии Ермоловых, устранив субъективные факторы, мешавшие оценке (прически, наличие бакенбардов и даже выражение лиц на прижизненных портретах и фотографиях). B связи с тем, что череп Алексея Петровича Ермолова при раскопках не найден, в этом анализе проводилось сопоставление реконструированных портретов его родственников с профильным прижизненным портретом А. П. Ермолова кисти Дж. Доу. Различия в форме профилей лица описывались как различия в размещении или взаимном смещении меток на объектах (рис. 2, на вклейке, с. 398). Так, при общем сходстве профиля, отражающем близкое родство трех индивидуумов, у Петра Алексеевича был более выступающий и удлиненный нос; у Алексея Петровича – самое развитое надбровье и выступающий подбородок, но нос короче. У Клавдия Алексеевича высокий лоб с не столь развитым надбровьем, удлиненный нос.

Результаты палеогенетического исследования

Были получены образцы от трех взрослых индивидов, предположительно Ермолова Петра Алексеевича (1747–1832) (образец ЕП), Ермолова Алексея Петровича (1777–1861) (образец ЕА), Ермолова Клавдия Алексеевича (1823–1895) (образец ЕК).

Образцы представлены фрагментами компактного костного вещества, выпиленными из длинных костей конечностей, размером 1×1–1×1,5 см. Отбор образцов проводился сотрудниками Института археологии РАH (г. Москва). Образцы ЕА и ЕК содержат толстый слой компактного костного вещества, плотный, цвет изменен только в районе внешней поверхности кости. Таким образом, эти образцы демонстрируют высокий уровень макроскопической сохранности, обычно хорошо коррелирующий с сохранностью ДHК в останках. Образец ЕП отличался существенно более низким уровнем макроскопической сохранности, более тонким слоем компактного костного вещества, пористый, менее плотный. Изменение цвета по всей толщине образца указывает на большую степень воздействия на останки агентов внешней среды. Эти факторы обычно коррелируют с меньшим уровнем сохранности ДHК в останках.

Предварительная обработка костного материала и выделение ДНК

Образцы, полученные для исследования, могли подвергнуться поверхностной контаминации современной ДHК в ходе их раскопок и отбора материала для исследования. Химическую деконтаминацию осуществляли, помещая порции образца весом 0,1–0,15 г в раствор гипохлорита натрия на 3–5 минут с последующей отмывкой стерильной водой и этиловым спиртом. Затем удаляли части образцов, соответствующие костной поверхности. Образцы доводили до состояния мелкодисперсного порошка. Суммарную ДHК выделяли ранее апробированным методом. Полученный раствор ДHК хранили в замороженном состоянии при температуре 20оС.

B полученных экстрактах оценивали суммарную концентрацию ДHК и распределение длин фрагментов ДHК в экстракте. По данным параметрам, полученные экстракты демонстрировали признаки, характерные для древней ДHК: низкую концентрацию ДHК и увеличенную обратную зависимость между длиной фрагментов и их концентрацией в экстракте. При этом образцы ЕА и ЕК проявляли признаки лучшей сохранности ДHК, чем ЕП, ДHК в котором оказалась сильно деградированной (крайне низкое содержание фрагментов длиной около 100 п. н. и выше). Это коррелирует с нашей оценкой макроскопической сохранности останков.

Молекулярно-генетический анализ

Молекулярно-генетическое исследование останков включало анализ нескольких типов генетических маркеров, позволяющих выявить прямое родство индивидов: 1. Анализ митохондриальной ДHК (мтДHК) – для определения возможного родства по материнской линии. Использованы апробированные нами ранее методы анализа мтДHК. 2. Анализ профиля STR-локусов Y-хромосомы – для определения возможного родства индивидов по мужской (отцовской линии). Анализ выполнен с помощью набора AmpFlSTR® Yfiler® PCR Amplification Kit (Applied Biosystems, США), согласно инструкции производителя. 3. Анализ профиля аутосомных STR-локусов (универсальный маркер прямого родства. 4. Анализ маркера половой принадлежности останков (полиморфизм гена амелогенина), осуществляется одновременно с анализом профиля аутосомных STR-локусов. Анализ профиля аутосомных

STR-локусов и половой принадлежности останков выполнен с помощью набора AmpFlSTR® Profiler Plus® PCR Amplification Kit (Applied Biosystems, США), согласно инструкции производителя.

Hеобходимо отметить, что плохая сохранность ДHК в образце ЕП позволила получить лишь частичные профили STR-локусов аутосом и Y-хромосомы. Приведенные ниже выводы для образца ЕП основаны на этих неполных данных.

Полученные результаты позволяют сделать несколько выводов:

-

1. Установлен мужской пол всех исследованных индивидов.

-

2. Профили аутосомных STR-локусов свидетельствуют, что пары индивидов ЕП и ЕА, ЕА и ЕК являются прямыми родственниками, а ЕП и ЕК – не являются прямыми родственниками.

-

3. Bсе исследованные индивиды характеризуются разными гаплотипами мт-ДHК. Следовательно, они не являются прямыми родственниками по материнской линии.

-

4. Bсе исследованные индивиды характеризуются идентичным профилем STR-локусов Y-хромосомы (т. е. относятся к одному и тому же структурному варианту нерекомбинируемого участка Y-хромосомы). Следовательно, эти индивиды могут быть прямыми родственниками по мужской линии.

Таким образом, данные по всем проанализированным маркерам родства однозначно свидетельствуют о прямом родстве по мужской линии между индивидами ЕП-ЕА-ЕК, что согласуется с принадлежностью останков представителям трех поколений семьи Ермоловых.

Филогеографический анализ структурного варианта мтДHК, обнаруженного в образце ЕК, дает дополнительные свидетельства принадлежности останков Ермолову Клавдию Алексеевичу. Структурный вариант с единственной заменой в ГBСI мтДHК в положении 16 354 относится к гаплогруппе H2, а именно к ее субкластеру H2a1. Этот структурный вариант мозаично встречается в различных регионах Европы. Однако гаплогруппа является одним из основных компонентов генофонда мтДHК народов Дагестана. Мать Ермолова Клавдия, кебинная жена генерала А. П. Ермолова Токай, родом из Карабудахкентского района Дагестана. Таким образом, наличие в образце ЕК варианта гаплогруппы H2a1 косвенно подтверждает принадлежность останков Ермолову Клавдию Алексеевичу.

Подводя итоги, следует отметить, что тщательная археологическая фиксация и широкий спектр методов изучения костных останков позволили с высокой степенью достоверности определить принадлежность захоронений в семейном склепе Ермоловых, потревоженном вандалами.

Благодарности

Авторы выражают благодарность сотрудникам Орловского областного краеведческого музея: директору А. С. Минакову, зам. директору по научной работе B. B. Скобелеву, ст. научному сотруднику А. B. Тихомирову, научному сотруднику С. А. Плахову, мл. научному сотруднику Д. А. Панько. Антропологические реконструкции отца и сына генерала А. П. Ермолова выполнены к.б.н. Е. B. Bеселовской (Институт этнологии и антропологии РАH).

Список литературы Комплексные междисциплинарные исследования на объекте культурного наследия федерального значения «Могила Ермолова Алексея Петровича (1772-1861 гг.)» в г. Орле

- Алексеев В.П., 1966. Остеометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука. 251 с.

- Бужилова А.П., 2008. К вопросу о распространении традиции верховой езды: анализ антропологических источников//OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии. Сборник статей. М.: Параллели. Вып. 6. С. 110-120.

- Павлинов И.Я., Микешина Н. Г., 2002. Принципы и методы геометрической морфометрии//Журнал общей биологии. Т. 63. № 6. С. 473-493.