Комплексный анализ флоры Пикелянского водохранилища Самарской области

Автор: Шакуров Алмаз Ильгизярович, Андрей Степанович Яицкий

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 5 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

Приводится комплексный анализ флоры Пикелянского водохранилища: систематический, морфологический, экологический, хозяйственный. Приводятся цифровые значения представителей флоры в каждой рассматриваемой группе, приводятся примеры конкретных видов растений.

Флора, экологические группы, растения, водохранилище

Короткий адрес: https://sciup.org/148203279

IDR: 148203279 | УДК: 574.5+581.5+581.9

Текст научной статьи Комплексный анализ флоры Пикелянского водохранилища Самарской области

Гидроботанические исследования в Самарской области имеют давнюю традицию [9-14], заложенную профессором В.И. Матвеевым [1518].

В настоящее время в Самарской области насчитывается 140 гидротехнических сооружений объемом более 0,5 млн. м3, а также 11 водохранилищ на местном стоке емкостью от 4 до 112 млн. м3 общим объемом 245 млн. м3. Природноклиматические особенности степной зоны обусловили создание здесь большого числа гидросооружений. Наиболее подробные гидроботаниче-ские материалы опубликованы о таких степных водохранилищах как Черновское, Ветлянское, Кутулукское и Поляковское [2, 4-6].

Известно, что в Большеглушицком районе, создано 8 водоемов, объемом более 1 млн м³, в том числе Пикелянское водохранилище, оно создано на реке Гусиха. Объем водоема - 2,26 млн. м³ (0,0026 км³), его площадь 2681371 м² (2,68 км² или 268,14 га). Длина береговой линии составляет 8577,85 м. Сведения о флоре водохранилища приводятся впервые. Гидроботанические исследования проведены авторами статьи в июле-августе 2013 г.

В результате инвентаризации флоры Пикелян-ского водохранилища было зарегистрировано 67 видов растений из 33 семейств и 50 родов (табл. 1). К классу Magnoliopsida относятся 50 видов из 32 родов и 23 семейств, к Liliopsida – 27 видов растений их 27 родов и 10 семейств.

Ведущими семействами флоры являются Aste-raceae и Poaceae , они содержат по 9 и 8 видов, соответственно. На третьем месте стоят семейства Potamogetonaceae и Polygonaceae , содержащие по 5 видов. Остальные семейства содержат менее 5 видов растений, при этом 19 семейств содержат по 1 виду и 30 семейств по 1 роду.

Наиболее высокие показатели флористического разнообразия имеет прибрежная флора, что вполне объясняется специфическими условиями переходной зоны «вода-суша», где возникают

Шакуров Алмаз Ильгизярович, аспирант; Андрей Степанович Яицкий, аспирант самые благоприятные условия для гигрофильного разнотравья. Положение семейства Asteraceae на втором месте в составе прибрежной флоры связано с тем, что далеко неводные растения этого семейства часто встречаются в экотонной, переходной зоне. Эта зона является местом совместного обитания организмов с разной экологической потребностью, из нее они проникают в несвойственные им в норме местообитания и осваивают их.

Таблица 1. Систематический состав прибрежной и водной флоры

|

Число |

|||

|

родов |

видов |

||

|

1 |

Ceratophyllaceae |

1 |

1 |

|

2 |

Ranunculaceae |

1 |

2 |

|

3 |

Polygonaceae |

1 |

1 |

|

4 |

Haloragaceae |

1 |

1 |

|

5 |

Lentibulariaceae |

1 |

1 |

|

7 |

Cannabaceae |

1 |

1 |

|

8 |

Ranunculaceae |

1 |

1 |

|

9 |

Urticaceae |

1 |

1 |

|

10 |

Caryophyllaceae |

1 |

1 |

|

11 |

Polygonaceae |

2 |

5 |

|

12 |

Primulaceae |

1 |

2 |

|

13 |

Salicaceae |

1 |

2 |

|

14 |

Malvaceae |

1 |

1 |

|

15 |

Rosaceae |

1 |

2 |

|

16 |

Fabaceae |

1 |

2 |

|

17 |

Lythtraceae |

1 |

1 |

|

18 |

Apiaceae |

1 |

1 |

|

19 |

Solanaceae |

1 |

1 |

|

20 |

Plumbaginaceae |

1 |

1 |

|

21 |

Lamiaceae |

3 |

1 |

|

22 |

Plantaginaceae |

1 |

2 |

|

23 |

Asteraceae |

8 |

9 |

|

24 |

Butomaceae |

1 |

1 |

|

25 |

Alismataceae |

1 |

2 |

|

26 |

Juncaceae |

1 |

1 |

|

27 |

Cyperaceae |

3 |

4 |

|

28 |

Poaceae |

7 |

8 |

|

29 |

Sparganiaceae |

1 |

1 |

|

30 |

Typhaceae |

1 |

3 |

|

31 |

Potamogetonaceae |

1 |

5 |

|

32 |

Najadaceae |

1 |

1 |

|

33 |

Lemnaceae |

1 |

1 |

Распределение видов высших растений, входящих в состав исследуемой флоры по жизнен- ным формам позволяет выявить биоморфологи-ческий анализ. Флора в целом, по продолжительности жизни представлена многолетниками – 49 видов (73%), малолетниками – 4 (5,9%), и однолетниками – 14 (20,8%). В составе флоры 3 вида деревьев, 1 полукустарник и два лиановидных вида растений (табл. 2).

Таблица 2. Биоморфологические группы растений

|

Жизненные формы |

Число видов |

||

|

абс-е |

в % |

||

|

1 |

Деревья |

3 |

4,5 |

|

2 |

Полукустарники |

1 |

1,5 |

|

3 |

Поликарпические многолетние травы, |

||

|

в том числе: |

24 |

35,8 |

|

|

длиннокорневищные |

8 |

11,9 |

|

|

короткокорневищные |

3 |

4,5 |

|

|

стержнекорневые |

5 |

7,5 |

|

|

кистекорневые |

3 |

4,5 |

|

|

клубнеобразующие |

2 |

2,9 |

|

|

лиановидные |

1 |

1,5 |

|

|

корнеотпрысковые |

1 |

1,5 |

|

|

бескорневые |

2 |

2,9 |

|

|

4. |

турионообразующие |

4 |

5,9 |

|

5. |

Поликарпические ма- |

||

|

лолетники |

13 |

19,4 |

|

|

Монокарпические травы, в том числе: однолетники, в том числе листецовые |

1 |

1,5 |

|

Многолетние травы по особенностям подземной побеговой системы образуют 9 форм, среди которых преобладают корневищные растения:

длиннокорневищные – 24 (35,8%) и короткокорневищные – 8 (11,9%). Специфичными жизненными формами водоемов являются турионообразующие и листецовые – 2 (2,9%) и 1 вид (1,5%), соответственно.

Для выяснения путей формирования флоры, характера распространения и возможных источников заноса необходимо знание биологии видов, агентов опыления и распространения плодов и семян.

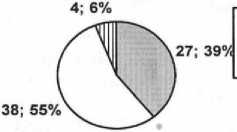

Реализация жизненной стратегии энтомофильных растений зависит от присутствия опылителя, особенно у видов узкоспециализированных, приспособленных к конкретному опылителю. Со способами распространения диаспор связана скорость расселения вида и доля его участия в сложении флоры и растительности. Обобщенные сведения о способах опыления и распространения диаспор приводятся на диаграммах (рис. 1).

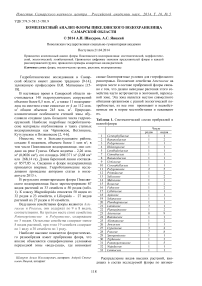

Из литературы установлено, что в составе флоры преобладают растения с перекрестным способом опыления, при этом преобладают анемофильные растения – 38 видов, или 55%, энтомофильных видов – 27 таксонов или 39%. Многие энтомофильные растения при отсутствии агента опыления способны к самоопылению. Гидрофилия указывается для 4 видов (6%). При этом некоторые растения приспособлены сразу к нескольким способам опыления, так, например, Myrio-phyllum verticillatum L. – анемофил и энтомофил, виды рода Potamogeton являются гидрофилами и анемофилами. Облигатными гидрофилами являются Najas major All. и Ceratophyllum demersum L .

Спектр способов опыления

О энтомофилия □ анемофилия П гидрофилия

Спектр способов распространения диаспор

-

□ орнитохоры

-

□ барохоры

-

□ баллисты

-

□ анемохоры Эзпизоохоры □ экзозоохоры □ зоохоры □ антропохоры И гидрохоры ■ эндозоохор

Рис. 1. Спектры биологических групп растений

В отношении вида Lemna minor L . в первоисточниках есть разночтения. Одни относят рясковые к анемофильным растениям, другие к авто-фильным – автогамам, третьи к зоо- или энтомофильным. Вполне возможно, что рясковые не имеют жесткого детерминированного механизма опыления и в зависимости от стадии цветения могут опыляться как ветром, так и насекомыми [3].

По способу распространения диаспор в изучаемой флоре отмечено 10 групп, из них преобладают гидрохоры (28 видов, 24%) и анемохоры (23 вида, 20%), отмечено 15 видов баллистов (11%). Другие группы: барохоры, орнитохоры, автомеханохоры, антропохоры, зоохоры, эпизоохоры, экзозоохоры, содержат не более 10 видов (менее 5%). Следует заметить, что растения редко являются узкоспециализированными к агентам распространения семян и плодов, чаще всего они приспособлены одновременно к двум или трем способам. Специфичными для изучаемой флоры являются гидрохоры. Присутствие во флоре гид-рохорных растений наряду с анемохорами и ор-нитохорами обеспечивает перенос диаспор с течением воды на далекие расстояния, способствуя расширению ареала [7].

Экологический анализ флоры проведен также по экоморфам – группам видов, выделяемых по их сходному отношению растений к конкретному фактору среды. Понятие «экоморфа» является синонимом термину «экологическая группа». Так, флора анализируется по принадлежности видов растений к типам фитоценозов (флороце-нотипы, ценоморфы); по отношению к освещению (гелиоморфы), температуре (термоморфы), почвенному плодородию и содержанию биогенных элементов в воде (трофоморфы), увлажнению (гигроморфы), перенесению неблагоприятных климатических и погодных условий (клима-морфа). Последний термин предложен А.Л. Бель-гардом в 1950 г., эта группа рассматривается нами в рамках жизненных форм К. Раункиера [8].

Системный анализ экоморфного состава по указанным выше группам показал, что ценомор-фы представлены 6 флороценотипами, преобладают по числу видов лугово-болотные и луговые – 21 и 16 видов соответственно (37,3 и 27,9%). Несмотря на большое видовое разнообразие, они не все выполняют ценозообразующую роль, ее представители часто встречаются среди водноболотных фитоценозов, доля видов в которых составляет 17,9%. Доля водных флороценотипов составляет 16,4% (11 видов). К лесным ценомор-фам относятся три вида, лугово-лесным – 4.

Таблица 3. Экоморфный спектр флоры Пикелянского водохранилища

|

Экотипы |

Число видов |

в % |

Экотипы |

Число видов |

в % |

||

|

Лесные |

3 |

4,5 |

Гидрофиты |

11 |

16,4 |

||

|

3 о 2 о и S |

Лугово-лесные |

4 |

5,9 |

3 |

Гелофиты |

12 |

17,9 |

|

Луговые |

21 |

37,3 |

Гигрогелофиты |

6 |

8,9 |

||

|

Лугово-болотные |

16 |

23,9 |

Гигрофиты |

14 |

20,9 |

||

|

Водно-болотные |

12 |

17,9 |

Гигромезофиты |

5 |

7,5 |

||

|

Водные |

11 |

16,4 |

Мезофиты |

19 |

28,4 |

||

|

3 о 2 сЗ § S |

Фанерофиты |

3 |

4,5 |

3 |

Гелиофиты |

55 |

82 |

|

Хамефиты |

2 |

2,9 |

Гелиосциофиты |

8 |

11,9 |

||

|

Гемикриптофиты |

31 |

46,3 |

Сциофиты |

1 |

1,5 |

||

|

Криптофиты Терофиты |

21 10 |

31,3 14,9 |

Сциогелиофиты |

3 |

4,5 |

||

|

3 о 2 о о & Н |

Олигомезотрофы |

2 |

2,9 |

3 Н |

Олиготермы |

27 |

40,3 |

|

Мезотрофы |

43 |

64,2 |

Мезотермы |

37 |

55,2 |

||

|

Мезоэвтрофы Эвтрофы Мегатрофы Галомеготроф |

6 3 10 3 |

8,9 4,5 14,9 4,5 |

Мегатермы |

3 |

4,5 |

Среди климаморф преобладают гемикриптофиты 31вид (46,3%). На втором месте криптофиты – 21 вид или 31,3%. Третье место занимают терофиты, однолетние семенные и споровые растения, их доля составляет 14,9%.

Гигроморфы содержат 8 экотипов по отношению к фактору увлажнения, среди них преобладают мезофиты – 19 видов (28,4%), на втором месте гигрофиты – 14 видов или 20,9%. Гидрофиты занимают третье место, их насчитывается 11 видов (16,4%).

По отношению к фактору освещенности преобладают гелиофиты, их 44 вида (82%). Среди водных растений типичными гелиофитами являются растения, с листьями, плавающими на поверхности воды. У них содержание хлорофилла «а» может превышать хлорофилл «b» в 5,6 раза [1]. У такого гелиофита, как многокоренник обыкновенный соотношение этих пигментов составляет 2,7, что характерно для светолюбивых растений [3]. С увеличением глубины изменяется состав пигментов и интенсивность фотосинтеза водных растений. Так, например, у гелиофита ряски трехдольной оптимальный режим освещения отмечается на глубине менее 3 м, на глубине 4,5 м баланс фотосинтеза отрицателен даже при хорошем освещении и прозрачности воды 3,8 м [3].

Анализ спектра трофоморф флоры позволяет сделать вывод о том, что наибольшее распространение имеют мезотрофы – 43 вида (64,2%), предпочитающие среднебогатые (среднеплодородные) глинисто-песчаные и супесчаные почвы.

Таблица 4. Хозяйственное значение флоры

|

Хозяйственная группа |

число видов |

в % |

|

|

1. |

Кормовые |

33 |

49,3 |

|

2. |

Лекарственные |

31 |

46,3 |

|

3. |

Медоносные |

14 |

20,9 |

|

4. |

Дубильные |

12 |

17,9 |

|

5. |

Декоративные |

7 |

10,4 |

|

6. |

Ядовитые |

6 |

8,9 |

|

7. |

Красильные |

9 |

13,4 |

|

8. |

Пищевые |

11 |

16,4 |

|

9. |

Сорные |

6 |

8,9 |

|

10. |

Эфиромасличные |

3 |

4,5 |

|

11. |

Жирномасличные |

1 |

1,5 |

|

12. |

Технические |

6 |

8,9 |

|

13. |

Пыльценосные |

2 |

2,9 |

|

14. |

Пряные |

2 |

2,9 |

|

15. |

Поделочные |

1 |

1,5 |

|

16. |

Инсектицидные |

1 |

1,5 |

|

17. |

Витаминоносные |

5 |

7,5 |

|

18. |

Текстильные |

2 |

2,9 |

По отношению к температурному режиму выделено три группы растений: мегатермы (теплолюбивые), мезотермы и олиготермы. Различие указанных групп определяется положением температурного оптимума для одного из важнейших жизненных процессов – фотосинтеза. Способность растений переносить низкую температуру в экспериментальных условиях в течение определенного срока является показателем устойчивости растений к холоду (холодостойкость), и, соответственно, высокую температуру – теплоустойчивость [1]. Пределы устойчивости растений к низким температурам различны, наиболее глубоко такие свойства растений изучены для древесных и травянистых культурных растений. Разнообразие тепловых условий на Земле в значительной степени обуславливает географическое распространение растений. С изменением температурного режима в течение года тесно связаны сезонные явления в жизни растений умеренных и высоких широт. В составе анализируемой флоры на первом месте по числу видов стоят мезотермы – 37 таксонов (55,2%). Это растения умеренной зоны, они имеют хорошо выраженный летний вегетационный сезон и продолжительный зимний период покоя. По сравнению с наземными растениями, водные цветковые макрофиты имеют небольшую холодостойкость, ее уровень для гидрофитов ко- леблется от 0 до 7ºС, среди водных и прибрежноводных растений отмечено 27 видов (40,3%) оли-готермов. Меньше всего мегатермов – теплолюбивых растений, оптимум которых лежит в области повышенных температур – 3 вида (4,5%). Это выходцы из тропического и субтропического климата, или сильнопрогреваемых местообитаний умеренного пояса.

Таким образом, системный экоморфный анализ дает общее представление об экологических особенностях флоры водохранилища.

В исследуемой флоре выявлено 18 хозяйственных групп растений. Кормовых растений отмечено наибольшее число – 33 вида (49,3%), (табл. 4). Наиболее ценными кормовыми растениями являются береговые луговые виды растений в зоне временного затопления. Это представители семейств бобовых и злаковых растений. Высокой урожайностью отличаются прибрежноводные растения, их урожайность в 2-4 раза выше луговых трав.

Заготовку кормов прибрежно-водных растений лучше проводить в конце июля - начале августа, когда отмечается сезонный спад уровня воды, при этом 25% площади необходимо оставлять для возобновления. Уборку следует проводить методом прокосов, оставляя полосы шириной 10-30 м. Многие виды прибрежно-водных растений не могут использоваться на корм животным в свежем виде. Их применение в животноводстве возможно только в переработанном гранулированном виде, а также в составе кормовой муки и в качестве добавок к концентрированным кормам. Все это увеличивает себестоимость корма, поэтому прибрежно-водная растительность остается невостребованной.

Многие макрофиты имеют кормовое значение в рыбоводстве: они богаты питательными веществами и в виде зеленой пасты могут входить в состав кормов для карпа. Сазан в качестве корма использует семена высших растений. Ценными объектами для культивирования в рыбоводных водоемах являются ряски (малая, трехраздельная, многокоренник). Их можно успешно культивировать в специальных отстойных прудах, дренажных каналах, расположенных в районе нахождения рыбоводных прудов. К витаминным растениям относятся сусак зонтичный, ряска, наяда, рдест.

На побережье Пикелянского водохранилища выявлено 31 вид (46,3%) лекарственных растений. Наибольшие запасы для заготовок отмечены для череды трехраздельной, крапивы двудомной, мяты полевой, дербенника иволистного, подорожника большого, лапчатки гусиной. Многие растения являются универсальными в хозяйственном отношении, к примеру, крапива двудомная имеет лекарственное, витаминоносное, пищевое, кормовое, текстильное, дубильное, красильное значение. Ива корзиночная – лекарственное, медоносное, кормовое, декоративное, дубильное, красильное растение.

Третье место по числу видов занимают медоносные растения – 14 видов (29%). Это представители семейств бобовые, губоцветные, злаковые, ивовые и др. Известно, что медопродуктивность ивовых зарослей доходит до 100 кг/га и более. Преимуществом этих медоносов является ранневесеннее нектарообразование, и в теплую весну и при сравнительно низкой температуре ивы хорошо выделяют нектар, дают пчелам пыльцу и клей.

Ресурсная значимость растений из других хозяйственных групп невелика. Среди них можно отметить растения, имеющие мелиоративную роль. Это такие закрепители сыпучих песков и склонов как ивы (пепельная, трехтычинковая, корзиночная).

Список литературы Комплексный анализ флоры Пикелянского водохранилища Самарской области

- Горышина Т.К. Экология растений. М.: Высш. школа, 1979. 368 с.

- Дамрин А.Г., Соловьева В.В. Плаксина Т.И., Чибилев А.А., Петрищев В.П. Ландшафтно-геоботанические особенности формирования геосистем малых водохранилищ (на примере Поляковского водохранилища)//Поволжский экологический журнал. 2003. № 2. С. 109-118.

- Жмылев Г.Ю., Кривохарченко И.С., Щербаков А.В. Семейство рясковые//Биологическая флора Московской области. М.: Изд. Московского ун-та. 1995. С. 20-51.

- Соловьева В.В. Геоэкологические условия и динамика растительного покрова Кутулукского водохранилища//Изв. Самар. НЦ РАН. Т. 8. № 1. Спец. Выпуск «Актуальные вопросы экологии». Вып. 5. 2006. С. 316-331.

- Соловьева В.В., Матвеев В.И. Основные закономерности формирования флоры и растительности Черновского водохранилища//Вопросы экологии и охраны природы в лесостепной и степной зонах: Межведом. сб. научн. тр. Самара, 1995. С. 193-197.

- Соловьева В.В., Матвеев В.И. Флора и растительность Ветлянского водохранилища//Интродукция, акклиматизация, охрана и использование растений. Куйбышев. гос. ун-т. 1991. С. 32 -46.

- Матвеев В.И., Соловьева В.В., Саксонов С.В. Экология водных растений: Учебное пособие. Самара: Изд-во Самарского научного центра РАН. 2004. 231 с.

- Raunkiaer C. The life forms of plants and stasical plant geography. Oxford. Clatrendon Press, 1934. 632 p.

- Соловьева В.В., Саксонов С.В., Сенатор С.А., Конева Н.В. Развитие гидроботанических исследований в Среднем Поволжье//Самарская Лука, 2009. Т. 18, № 1. С. 188-201.

- Соловьева В.В., Сенатор С.А. Гидрофильный компонент флоры в региональных Красных книгах Волжского бассейна//Раритеты флоры Волжского бассейна: доклады участников российской научной конференции (г. Тольятти, 12-15 октября 2009 г.)/под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. Тольятти: «Кассандра», 2009. С. 226-233.

- Саксонов С.В., Сенатор С.А., Лапов И.В. Этапы и перспективные направления гидроботанических исследований в Самарской области//Материалы I(VII) Международной конференции по водным макрофитам «Гидроботаника 2010» (пос. Борок, 9-13 октября 2010 г.). Ярославль: «Принт Хаус», 2010. С. 259-261.

- Сенатор С.А. Гидроботанические исследования в Самарской области: от традиций к школе//Исследования в области естественных наук и образования: межвуз. сб. науч.-иссл. работ. Вып. 2. Самара: ПГСГА, 2011. С. 77-86.

- Саксонов С.В., Конева Н.В., Ильина Н.С., Устинова А.А. История изучения прибрежно-водной растительности в Самарской области//V Всерос. конф. по водным растениям. Гидроботаника 2000: Тез. докл. (Борок, 10-13 октября 2000 г.). Борок, 2000. С. 212-213.

- Соловьева В.В., Матвеев В.И., Саксонов С.В. Динамика флоры искусственных водоемов города Самары//Бот. журн. 2007. Т. 92. № 5. С. 723-729.

- Устинова А.А., Соловьева В.В., Саксонов С.В., Розенберг Г.С. Владимир Иванович Матвеев -ведущий Самарский ботаник//Изв. Самар. НЦ РАН. 2004. Т. 6. № 2. С. 435-436.

- Саксонов С.В., Розенберг Г.С., Соловьева В.В., Устинова А.А. Владимир Иванович Матвеев (к 70-летию со дня рождения)//Бот. журн. 2005. Т. 90, № 11. С. 1783-1791.

- Матвеев В.И., Соловьева В.В., Саксонов С.В. К познанию флоры материковых водоемов Жигулевского заповедника//Самарская Лука: Бюл. 1996. № 7. С. 213-218.

- Устинова А.А., Соловьева В.В., Саксонов С.В. Матвеев Владимир Иванович (к 70-летию со дня рождения)//Самарская Лука: Бюл. 2005. № 16. С. 317-247.