Комплексный анализ плесневых микромицетов жилых казарменных помещений

Автор: Крылова Ирина Олеговна, Баландина Светлана Юрьевна, Четина Оксана Александровна

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Микробиология

Статья в выпуске: 2, 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты микологического исследования жилых казарменных помещений Пермского военного института войск национальной гвардии РФ. Проведен качественный и количественный анализ микобиоты, выделенной с помощью дифференциально-диагностических питательных сред, охарактеризованы условно-патогенные изоляты, дана санитарная оценка жилых казарменных помещений по степени зараженности плесневыми микромицетами. Изучена способность плесневых микромицетов рода Aspergillus к токсинообразованию. Произведена оценка эффективности комплекса дезинфекционных мероприятий и даны рекомендации по профилактике биоповреждений. Полученные данные использованы службами обеспечения войск при ликвидации биопоражений в казарменных помещениях военнослужащих.

Микроклимат помещений, плесневые микромицеты, дифференциально-диагностические среды, аспергиллы, патогенность, здоровье, военнослужащие, дезинфекция

Короткий адрес: https://sciup.org/147227078

IDR: 147227078 | УДК: 579.8.06; | DOI: 10.17072/1994-9952-2019-2-167-174

Текст научной статьи Комплексный анализ плесневых микромицетов жилых казарменных помещений

Поддержание нормативных показателей в помещениях разного функционального назначения в войсках национальной гвардии базируется на взаимодействии медицинской, санитарно-ветеринарной и других видов служб, занимающихся обеспечением войск. Соблюдение санитарно-гигиенических параметров в жилых казарменных помещениях является важной задачей сохранения здоровья военнослужащих.

В настоящее время в большей степени разработаны показатели и нормы для внутренней среды помещений лечебно-профилактических учреждений, для микроклимата помещений различных производств. Здесь нормирование базируется на санитарных нормах и государственных стандартах [Санитарно-эпидемиологические …, СанПиН 2.1.2.1002-00; Безопасность …, 2014; ГОСТ 304942011; Микробиологический …, МУК 4.2.734-99; Методы …, МУК 4.2.2942-11 и пр.]. Менее разработан данный вопрос для жилых помещений – в России такие стандарты отсутствуют. Вместе с тем, помещения с микогенной нагрузкой оказывают большое влияние на дыхательную систему и иммунный статус организма человека.

Цель работы – проведение комплексного анализа плесневых микромицетов жилых казарменных помещений Пермского военного института и оценка способности условно-патогенных изолятов к образованию микотоксинов.

Материал и методы исследования

Для реализации задач исследования был произведен отбор проб воздушной среды и строительных материалов жилых казарменных помещений в весенне-летний период.

Объекты исследования:

-

1. Казарменное жилое помещение, казарма №1, 2 этаж (S = 40 м²);

-

2. Казарменное жилое помещение, казарма №1, 3 этаж (S = 40 м²).

Выделение сапрофитных и условно-патогенных изолятов, дифференциация видового состава мик-ромицетов, способность к токсинообразованию, проводилbсь в научно-исследовательской лаборатории «Бактерицид» ФГБОУ ВО ПГНИУ.

Отбор проб и исследование микробной обсеме-ненности воздуха казарменных помещений осуществляли согласно Руководству Р 3.1.683-98 [Справочник …, 1998] и Методическим рекомендациям [Методические рекомендации …, 2003] аспирационным методом учета микроорганизмов воздуха с применением пробоотборника ПУ-1Б (ЗАО «Хим-ко»).

Отбор проб строительных и отделочных материалов на предмет выявления обсемененности плесневыми микромицетами производили в виде соскоба стерильным шпателем (с учетом глубины поражения) в герметичную упаковку, сопровождающейся этикеткой [Методические рекомендации …, 2003].

Количественный анализ осуществляли путем прямого подсчета видимых визуально колоний. Результаты представляли в пересчете на 1 г исследуемого образца. Качественный анализ плесневых микромицетов проделывали после пересева на дифференциальную среду Чапека в стерильных условиях. Культивирование посевов осуществлялось в термостате при температуре 25…28ºC до получения развитых колоний с характерными морфологическими признаками и зрелым спороношени-ем. Качественный анализ плесневой микрофлоры проводили визуальным осмотром опытных чашек Петри с последующим микроскопированием на оптическом микроскопе Olympus BX 51, с программным обеспечением cellˆB. Идентификация производилась согласно определителям и микологическим атласам [Райлло, 1950; Билай, Пидопличко, 1970; Пидопличко, 1972; Билай, Коваль, 1988; Би-лай, Курбацкая, 1990; Саттон, Фотергилл, Ринальди, 2001; Samson, Hoekstra, Frisvad, 2004]. Опыты проводились не менее чем в 6-кратной повторности.

Определяли способности к токсинообразова-нию у плесневых грибов модифицированным методом Фогеля [Методические рекомендации …, 1986].

Полученные данные обработаны с помощью пакета статистических программ «STADIA 6.0». Результаты считались значимыми при P > 0.05 для биологических объектов (95% уровень достоверности).

Результаты и их обсуждение

Микроклимат помещения – состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха. Оптимальные параметры микроклимата – сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80% людей, находящихся в помещении [ГОСТ 30494-2011].

Выделяют 6 категорий помещений. Казарменные помещения военнослужащих относятся к помещениям 1 категории – помещения, в которых люди в положении лежа или сидя находятся в состоянии покоя и отдыха [ГОСТ 30494-2011].

Для реализации цели исследования помещения были охарактеризованы по наличию объективных показателей микроклимата [Александрова и др., 2012]:

-

1) запах плесени в помещении;

-

2) биоповреждения на поверхностях;

-

3) протечки, конденсаты, влажные места;

-

4) уровень температуры в помещении.

Параметры микроклимата помещений приведены в табл. 1. На основании анализа данных показателей, помещения условно были разделены на две группы:

-

1. Проблемное (с биоповреждениями) жилое казарменное помещение военнослужащих (казарма № 1, 3 этаж);

-

2. Жилое казарменное помещение военнослужащих, без видимых признаков биоповреждений (казарма № 1, 2 этаж).

Условно непроблемное (без биоповреждений) казарменное помещение использовано для получения фоновых контрольных значений.

Количественный анализ плесневых микромицетов

Анализ количественного разнообразия микроскопических грибков в воздушной среде казарменных помещений военнослужащих произведен путем расчета среднего содержания спор контами-нантов воздушной среды в различных помещениях. Данные представлены в табл. 2.

В ходе исследования установлено, что загрязнение воздушной среды непроблемных казарменных помещений плесневой микрофлорой помещений плесневой микрофлорой в среднем составило 192 споры микромицетов в 1 м3 воздуха (табл. 2). Обсемененность воздушной среды жи- лых проблемных помещений составила в среднем 814.07±29.96 КОЕ/м3, что в 4.2 раза больше, чем в помещениях без видимых биоповреждений.

Таблица 1

Характеристика микроклимата жилых казарменных помещений на момент исследования

|

Признак |

Жилое помещение казармы №1 |

|

|

без биоповреждений (2 этаж) |

с биоповреждениями (3 этаж) |

|

|

Запах плесени в помещении |

отсутствует |

присутствует |

|

Биоповреждения на поверхностях |

присутствуют в труднодоступных местах – на стенах за шкафами, что связано с повышенным уровнем влажности |

видимые на стенах, потолке, за шкафами, особенно в местах протечек, в душевых комнатах |

|

Протечки, конденсаты, влажные места |

видимых признаков нет |

имеются |

|

Уровень температуры в помещении |

16°С – не соответствует ГОСТ* |

16°С – не соответствует ГОСТ* |

Примечание: *ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Таблица 2

Среднее содержание плесневых микромицетов в воздушной среде жилых казарменных помещений

|

Род микромицетов |

*КОЕ*/м³, М±m |

Доля, % |

|

Помещения с биоповреждениями |

||

|

Aspergillus |

85,86 ± 17,18 |

10,54 |

|

Penicillium |

522,93 ± 52,74 |

64,18 |

|

Cladosporium |

119,7 ± 11,29 |

14,69 |

|

Stachybotrys |

0,8 ± 0,57 |

0,14 |

|

Stemphylium |

2,66 ± 1,28 |

0,33 |

|

Chrysonilia |

27,2 ± 27,2 |

3,34 |

|

Fusarium |

0,79 ± 3,02 |

0,14 |

|

Trichoderma |

54,13 ± 36,89 |

6,64 |

|

Сумма |

814,07 ± 29,96 |

100,0 |

|

Помещения без видимых биоповреждений |

||

|

Aspergillus |

41,0 ± 8,98 |

21,35 |

|

Penicillium |

137,0 ± 15,24 |

71,35 |

|

Cladosporium |

11,0 ± 1,915 |

5,72 |

|

Stachybotrys |

2,0 ± 1,155 |

1,04 |

|

Stemphylium |

1,0 ± 0,32 |

0,54 |

|

Сумма |

192,0 ± 13,37 |

100,0 |

Примечания: *КОЕ – колониеобразующая единица; М – среднее арифметическое значение; m – ошибка средней арифметической.

Трактовка результатов микологического обследования зависит от вида помещения и существующих норм. В настоящее время в Европе разработаны нормы грибной контаминации воздуха для жилых и производственных помещений (проект EKA COST 613 19930) (табл. 3), в России же они отсутствуют. Количество жизнеспособных спор в воздушной среде помещений обсуждается у ряда авторов: так, количество КОЕ микромицетов, способное вызвать аллергию или заболевание варьирует от 106–109 КОЕ/м3 [Богомолова, Васильева, Горшкова, 1999], Penicillium spp . – 103 КОЕ/м3 [Желтикова, 2009] до 309 КОЕ/м3 для Cladospo-rium spp. [Желтикова, 2009].

Таким образом, согласно проведенному сравнительному анализу литературных и полученных экспериментальных данных, количественные показатели обсемененности воздуха даже непроблемных казарменных помещений показывают высокую степень риска здоровью военнослужащих. Си- туация загрязнения воздуха в проблемном помещении не возникла сама по себе.

Таблица 3

Существующие в Европе нормы грибной контаминации воздуха (проект-ЕСА COST 613 19930)

|

Категория |

Грибы, КОЕ/м³ |

|

|

Жилые помещения |

Не индустриальные производственные по мещения |

|

|

Очень низкая |

< 50 |

< 25 |

|

Низкая |

< 200 |

< 100 |

|

Средняя |

< 1000 |

< 500 |

|

Высокая |

< 10000 |

< 2000 |

|

Очень высокая |

> 10000 |

> 2000 |

Выявленные видимые биопоражения строительных отделочных материалов вносят ощутимый вклад в виде поступления жизнеспособных спор плесневых микромицетов в воздух. Это подтверждают данные, полученные при анализе строи- тельных материалов на предмет обсемененности их спорами микромицетов (табл. 4).

Таблица 4

Среднее содержание спор плесневых микромицетов в пробах строительных материалов проблемных помещений

|

№ образца |

КОЕ, М±m, 1 г. |

Доля условно-патогенных микромицетов, % |

Вид, (группа патогенности)* по СП 1.3.3118-13 |

|

|

26°С |

37°С |

|||

|

1 |

181962 ± 0,53 |

37974,65 ± 0,34 |

20,87 |

A. tereus (III) (род Aspergillus); F. spp. (IV) (род Fusarium ) |

|

2 |

2038905,05 ± 0,29 |

358490,6 ± 0,21 |

17,58 |

A. tereus (III) (род Aspergillus); P. chrysogenum (IV) (род Penicillium); P. spp. (IV) (род Penicillium) |

|

3 |

446646,3 ± 0,23 |

229931,6 ± 0,13 |

51,48 |

P. spp. (IV) (род Penicillium); C. sphaerospermum (род Cladosporium); St. spp. (род Stachybotrys) |

|

М±m |

889171,1 ± 0,58 |

208799,0 ± 0,93 |

29,98 |

|

Примечания: КОЕ – колониеобразующая единица; М – среднее арифметическое значение; m – ошибка средней арифметической.

В результате микологического анализа обнаружено существенное контаминирование образцов. Общее количество спор плесневых грибов в образце штукатурки составило 358063.1 КОЕ на 1 грамм. Выявлено 6 видов-контаминантов. Доля условно-патогенных микромицетов составила 29.5%.

Качественный анализ изолированных микромицетов

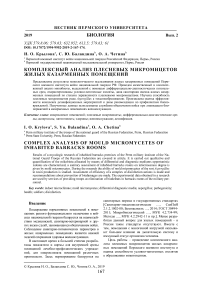

Качественный анализ микроорганизмов, изолированных из воздушной среды помещений, выявил их достаточное разнообразие – 8 родов плесневых микромице-тов (рис. 1), 5 из них – Aspergillus, Cladosporium, Penicil-lium, Stachybotrys, Stemphylium – относятся, согласно СП 1.3.3118-13, к III–IV группам патогенности, т.е. являются потенциально опасными для здоровья человека. Количество видов составило 14:

-

- род Aspergillus : A. flavus, A. terreus, A. glaucus, A. wentii; A. sydowii;

-

- род Penicillium: P. rubrum , P. chrysogenum;

-

- род Cladosporium: C. sphaerospermum;

-

- род Stachybotrys: St. spp;

-

- род Stemphylium: Sm. spp;

-

- род Trichoderma: T. viride;

-

- род Fusarium: F. oxysporum; F. solani;

-

- род Chrysonilia: C. sitophila.

Установлено, что доминирующими контами-нантами воздушной среды жилых казарменных помещений являются плесневые грибы рода Aspergillus (5 видов III–IV групп патогенности), Cladosporium (1 вид IV группа патогенности) и Penicillium (2 вида IV группа патогенности) – условно-патогенные возбудители системных микозов (аспергиллез, пенициллиоз, аспергиллема), мико-генных аллергий, вторичных инфекций, иммунодефицитных состояний [Безопасность …, 2014; Саттон и др., 2001]. Таким образом, споры выделенных микромицетов являются фактором, который постоянно действует на систему органов дыхания военнослужащих.

По частоте встречаемости биоразнообразие представлено следующими родами плесневых грибов в порядке убывания: Penicillium > Cladospo-rium > Aspergillus > Trichoderma > Chrysonilia > Stemphylium > Stachybotrys > Fusarium (рис. 1).

-

□ Aspergillus

-

□ Penicillium

-

□ Stachybotrys

-

□ Cladosporium

-

□ Stemphylium о Chrysonilia

-

□ Trichoderma

-

□ Fusarium

Рис. 1 . Биоразнообразие плесневых грибов в воздухе жилых казарменных помещений с биоповреждениями, %

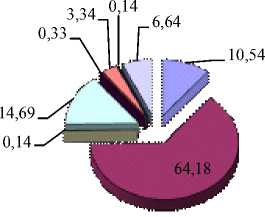

Известно, что наиболее «доступными» для бронхиол человека, являются споры грибов рода Aspergillus и Penicillium (рис. 2).

Рис. 2. Сравнительные размеры спор грибов и бронхиолы человека [Sennekamp, 1984; цит. по Рахманин, 2003]

Условно-патогенные изоляты – микромицеты III–IV групп патогенности, выделенные при темпе- ратуре 37°C, были обнаружены среди представи- телей рода Aspergillus (табл. 5).

Таблица 5

Особенности макроморфологического строения и патогенность изолированных аспергиллов

|

Плесневые грибы рода Aspergillus, вид |

Макро-морфологические признаки |

Характер роста на среде Чапека (t = 37°C) |

Вызываемые заболевания, распространение1, 2 |

Группа патоген- 3 ности |

|

1 A. flavus |

Колонии желтозеленые, реверзум розовато-тускло-коричневый при старении |

На 2-е сут., скудный рост |

Возбудитель многих инфекционных болезней, в т.ч. пневмонии, микотоксикоза, вызванного афлатоксинами, отита, синусита и инвазивного микоза. Эти грибы проявляют чрезвычайно высокую ангиоинва-зивность, из-за чего возможно развитие инфаркта и некроза. От 7% до 56% способны продуцировать афлатоксин A, B, C 1 , C 2 , M 1 , M 2 , отдельные штаммы – стеригма-тоцистин, коевую кислоту, тремогены, рубротоксин A и B, пенитремы. Обладают токсигенными, тератогенными и мутагенными свойствами. Широко распространены, встречаются в почве и на гниющем растительном материале. |

III |

|

2 A. glaucus |

Колонии от коричнево-желто-зеленого до темно-зеленого с яркожелтыми участками (зоны образования клейстотециев), ре-верзум от желтого до желтовато-светлокоричневого цвета |

На 1-е сут., обильный рост |

Известны редкие случаи синусита, отита, черепномозговой, рото-лицевой и легочной инфекции. Широко распространены, встречаются в почве, на растениях, в сухих пищевых продуктах и на выделанной коже. |

IV |

|

2 A. terreus |

Колонии от тускло-оранжево-коричневых оттенков до грязнокоричневых с зеленоватым окаймлением, реверзум от тускложелтого до коричневого, экссудат янтарного цвета |

На 2-е сут., умеренный рост |

Некоторые штаммы являются продуцентами патули-на, цитринина, охратоксинов. Обладают токсиген-ными свойствами (с нефратоксическим действием). Аллергический или инвазивный бронхолегочной аспергиллез, онихомикоз, кожный, глазной и дессими-нированный микозы. Широко распространены, встречаются на различных субстратах, чаще в хранящемся зерне. |

III |

|

2 A. wentii |

Колонии от желтых до розово-коричневых при старении, ревер-зум розовый, при старении красноватокоричневый |

На 2-е сут., умеренный рост |

Проявляют токсические свойства. Широко распространены, встречаются на растительных субстратах. |

IV |

Примечания: 1 [Билай, Курбацкая, 1990]; 2 [Саттон, Фотергилл, Ринальди, 2001]; 3 [Безопастность …, 2014].

Способность к токсинообразованию условнопатогенных микромицетов

Анализ способности роста и образования микотоксинов условно-патогенными грибами, выделенными из жилых казарменных помещений, проводился при температуре культивирования 37°C. В качестве сравнительной величины использовали радиальную скорость роста колонии грибов (мм/сут.), которая была в 1.5 раза выше, чем при 27°C. Это дает право уверенно относить их к группе грибов, патогенных для человека, способных расти при температуре тела (табл. 5, рис. 3).

Выделенные грибы рода Aspergillus были использованы для освоения методики определения микотоксинов (табл. 6).

Известно, что незасеянный агар имеет темно- серый оттенок и не дает флюоресценции. Штаммы, продуцируемые афлотоксин, вызывают яркоголубую флюоресценцию агара, стеригматоцистин – красную флюоресценцию, цитринин – желтозеленую флюоресценцию. Наличие флюоресценции в 90% случаев коррелирует со способностью штамма продуцировать микотоксины [Методические рекомендации…, 1986].

Анализ данных в табл. 6, показывает, что три выделенных штамма аспергиллов ( A. terreus , A. glaucus, A. wentii ) оказались способными синтезировать и выделять в окружающую среду микотоксины: охратоксин, афлатоксин и цитринин. Микотоксины синтезировались и выделялись в питательную среду уже на 5-е сут. культивирования (табл. 6).

Особые свойства патогенности аспергиллов позволяют им не только контаминировать легочные пути человека и животных, но и долгое время сохраняться в субстрате в виде спор, выдерживая широкий температурный диапазон. В связи с этим, некачественные санитарно-гигиенические условия труда и быта могут оказать неблагоприятное влияние на организм военнослужащих. Загрязнение воздуха, поражение внутренней среды помещений плесневыми микромицетами могут провоцировать заболевания дыхательных путей, обострять хронические болезни, нарушать целостность слизистых оболочек дыхательных путей, что увеличивает возможность инфицирования микроорганизмами, приводит к заболеваниям туберкулезом, актиномикозом, аспергиллезом, аллергическими и другими болезнями. Поэтому знание основных свойств патогенных микроорганизмов, их роль в возникновении и развитии инфекционного процесса, а также влияние условий внешней среды на микро- и макроорганизм обеспечит военнослужащим правильный и своевременный выбор мер защиты и профилактики заболеваний, вызванных плесневыми микромицетами в помещениях различного функционального назначения учреждений войск национальной гвардии Российской Федерации.

Таблица 6

Способность к токсинообразованию изолированных плесневых микромицетов рода Aspergillus

|

Вид, группа патогенности |

Выделяемые токсины |

Факт флюоресценции, день |

Цвет флюоресценции |

Предполагаемые токсины |

|||

|

4 |

5 |

8 |

11 |

||||

|

A. terreus (III) |

патулин, цитринин, охратоксин |

- |

ЗГ |

ЗГ |

ЗГ |

Зелено-голубой |

охратоксин |

|

A. glaucus (IV) |

охратоксин, афлатоксин |

- |

ЗГ |

ЗГ |

ЗГ |

Зелено-голубой |

охратоксин |

|

A. wentii (IV) |

афлатоксин, цитри-нин |

- |

Г |

Г Ж |

Г Ж |

Голубое Желтое |

афлатоксин, цит-ринин, |

Примечание. «–» – нет свечения, ЗГ – зелено-голубое свечение (цвет), Ж – желтый, Г – голубой.

Заключение

Таким образом, комплексный анализ микроми-цетов жилых казарменных помещений, выявил следующие закономерности:

-

1. Загрязнение воздушной среды жилых проблемных помещений в 4.2 раза больше, чем в жилых помещениях без видимых биоповреждений.

-

2. Общее количество плесневых грибов в образцах строительных материалов казарменных помещений с видимыми биоповреждениями составило 889171.1 КОЕ в 1 г образца. Доля условно-патогенных микромицетов составила 29.5%. Биоразнообразие представлено 6 видами контаминантов.

-

3. Качественный анализ микроорганизмов, изолированных из воздушной среды помещений, выявил 8 родов плесневых микромицетов (14 видов), 5 родов – Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, Stachybotrys, Stemphylium – относятся, согласно СП 1.3.3118-13, к III–IV группам патогенности, т.е. являются потенциально опасными для здоровья человека.

-

4. Для выделенных микромицетов рода Aspergillus: A. terreus , A. glaucus, A. wentii – определена способность к токсинообразованию. С помощью оценки флюоресцирующей картины определены микотоксины: охратоксин, афлатоксин и цитринин.

-

5. Контрольные данные, полученные при микологическом исследовании помещений, использованы для проведения санитарно-гигиенических мероприятий: службой тыла была проведена работа по ремонту казарменных помещений с зачисткой и

- побелкой пораженных участков стен и других поверхностей с использованием антисептика «Биосепт», рекомендованного для обработки поверхностей с грибковым поражением.

-

6. На основании полученных результатов рекомендовано для казарменных помещений: соблюдать параметры микроклимата (согласно ГОСТ 30494-2011) – температурно-влажностный режим, обеспечить вентиляцию, проветривание. Проводить регулярный визуальный осмотр помещений, при необходимости – косметический ремонт с использованием дезинфицирующих средств с фунгицидными свойствами.

Список литературы Комплексный анализ плесневых микромицетов жилых казарменных помещений

- Александрова Г.А. и др. Микологическое исследование помещений различного функционального назначения. Исследование биологического материала от больных групп риска в медицинских организациях: метод. рекомендации. Пермь, 2012. 34 с.

- Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности): санитарно-эпидемиологические правила (СП 1.3.3118-13). М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2014. 195 с.

- Билай В.И., Пидопличко Н.М. Токсинообразующие микроскопические грибы. Киев: Наук. думка, 1970 276 с.

- Билай В.И., Коваль Э.З. Аспергиллы. Киев: Наук. думка, 1988. 204 с.

- Билай В.И. Курбацкая З.А. Определитель токсинобразующих микромицетов. Киев: Наук. думка, 1990. 236 с.

- Богомолова Т.С., Васильева Н.В., Горшкова Г.И. Микобиота некоторых жилых помещений в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области // Проблемы медицинской микологии. 1999. № 3. С. 41-42.

- ГОСТ 30494-2011.Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

- Желтикова Т.М. К вопросу о допустимом уровне микромицетов в воздухе помещений // Проблемы медицинской микологии. 2009. Т. 11, № 2. С. 41-43.

- Лабораторная диагностика микозов, вызванных плесневыми грибами: метод. рекомендации / Мин-во здравоохр. СССР; Гл. упр. лечебно-профилакт. помощи. Л., 1986. 35 c.

- Методические рекомендации по исследованию микробиоты помещений / под ред. О.Д. Васильева. СПб., 2003.

- Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях: МУК 4.2.2942-11.

- Микробиологический мониторинг производственной среды: МУК 4.2.734-99.

- Пидопличко Н.М. Пенициллии (ключи для определения видов). Киев: Наук. думка, 1972, 152 с.

- Райлло А.И. Грибы рода фузариум. М.: Гос. изд-во с.-х. литературы, 1950. 415 с.

- Рахманин Ю.А. Экология человека: современные проблемы и пути их решения // Устойчивое развитие. Наука и практика. 2003. № 3, Спец. выпуск. С. 117-126.

- Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям (с изменениями от 21 авг. 2007 г.): СанПиН 2.1.2.1002-00.

- Саттон Д., Фотергилл А., Ринальди М. Определитель патогенных и условно-патогенных грибов. М.: Мир, 2001. 486 с.

- Справочник по санитарно-противоэпидемическому режиму. М.: Грант, 1998. 760 с.

- Samson Robert A., Hoekstra Ellen S., Frisvad Jens C. Introduction to food- and airborne fungi. Utrecht, 2004. 396 р.