Комплексный диагностический подход к оценке эффективности предоперационной химиотерапии у больных немелкоклеточным раком легкого III стадии

Автор: Добродеев Алексей Юрьевич, Черемисина Ольга Владимировна, Самцов Евгений Николаевич, Завьялов Александр Александрович, Фролова Ирина Георгиевна, Тузиков Сергей Александрович, Васильев Николай Вольтович, Миллер Сергей Викторович

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 6 (42), 2010 года.

Бесплатный доступ

Изучена непосредственная эффективность предоперационной химиотерапии по схеме паклитаксел/карбоплатин у 134 больных немелкоклеточным раком легкого III стадии с использованием спиральной компьютерной томографии и фибро- бронхоскопии, которые были сопоставлены с результатами лекарственного патоморфоза. Показана высокая диагностическая эффективность СКТ (чувствительность - 87,5 %, специфичность - 95,5 %, точность - 93,4 %) и ФБС (чувствительность - 93,3 %, специфичность - 96,7 %, точность - 95,5 %) в оценке результатов предоперационной химиотерапии (полная и частичная регрессия), что позволяет рекомендовать эндоскопические методы исследования, наряду с рентгенологическими, как обязательные для оценки распространенности и динамики опухоли после проведения химиотерапии.

Рак легкого, предоперационная химиотерапия, спиральная компьютерная томография, фибробронхоскопия, оценка эффекта лечения

Короткий адрес: https://sciup.org/14055690

IDR: 14055690 | УДК: 616.24-006.6-072.1-073.756.8:

Текст научной статьи Комплексный диагностический подход к оценке эффективности предоперационной химиотерапии у больных немелкоклеточным раком легкого III стадии

Ежегодно в мире раком легкого заболевают 1–1,2 млн человек, и, если учесть, что число умерших близко к числу заболевших (ежегодно регистрируется более 900 тыс. смертей от рака легкого), очевидна социально-экономическая значимость этой проблемы [2]. В 75–80 % выявляется немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ), при котором в 60–70 % случаев на момент обращения диагностируется III стадия опухолевого процесса, соответственно, резек-табельность составляет 20–30 %. В настоящее время хирургия рака легкого достигла высокого уровня, однако 5-летняя выживаемость больных резектабельным НМРЛ IIIА стадии, по данным литературы, колеблется от 5 до 35 % [5, 6]. Резервы улучшения показателей выживаемости при местнораспространенном НМРЛ лежат на пути широкого использования методов комбинированного лечения [1, 7].

За последнее десятилетие появился ряд химиопрепаратов (таксаны, навельбин, гемцитабин, иринотекан) [4], применение которых в сочетании с производными платины на предоперационном этапе существенно изменило возможности комбинированного лечения НМРЛ [8, 9], позволив отнести эту форму рака к опухолям, чувствительным к химиотерапии. Применение современных методов комбинированного лечения с предоперационной химиотерапией у больных раком легкого предъявляет повышенные требования к правильной оценке распространенности опухоли, степени ее регрессии и контролю на этапах лечения [3].

Цель исследования – оценка диагностической эффективности спиральной компьютерной томографии и фибробронхоскопии в определении степени опухолевого ответа на проводимую предоперационную химиотерапию у больных НМРЛ III стадии.

Материал и методы

В исследование были включены 134 больных с морфологически верифицированным НМРЛ III стадии, которым было проведено лечение в торако-абдоминальном отделении НИИ онкологии СО РАМН. На первом этапе комбинированного лечения больным проводилось 2 курса предоперационной химиотерапии по схеме: паклитаксел 175 мг/м2 в/в в течение 3 ч в 1-й день, карбоплатин – расчет дозы по AUC 6 в/в в 1-й день. При достижении частичной регрессии опухоли назначался 3-й курс. Всего у 134 больных было проведено 325 курсов предоперационной химиотерапии. На втором этапе комбинированного лечения, через 3–4 нед после химиотерапии выполнялась радикальная операция с ИОЛТ в различных режимах: 15 Гр на фоне радиосенсибилизации гемзаром (n=42), 10 Гр на фоне радиосенсибилизации цисплатином (n=40) и 15 Гр без радиосенсибилизации (n=52).

Наибольшее число больных было в возрасте от 55 до 69 лет, соотношение мужчин и женщин – 8:1. Преобладал центральный рак легкого – 58,9 %, периферический рак составил – 41,1 %. Плоскоклеточный рак подтвержден в 60,4 % случаев, аденокарцинома – в 33,6 %, крупноклеточный рак – в 6,0 %. Распределение больных по системе TNM: стадия IIIА (T2N2M0, T3N1–2M0) – 89,6 %, стадия IIIВ (T4N1M0) – 10,4 %. Объем выполненных операций: пневмонэктомии – 40,3 %, лобэктомии – 59,7 %.

Непосредственная эффективность проводимой химиотерапии оценивалась с помощью шкалы RECIST [4] – по результатам спиральной компьютерной томографии (СКТ) органов грудной клетки и фибробронхоскопии (ФБС). Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки проводилась на томографе «So-matom Emotion-6» Simens (Германия), толщина среза 1–2,5 мм, pitch-1,5, в условиях болюсного контрастного усиления изображения путем внутривенного введения 100 мл омнипака со скоростью 3 мл в секунду. Сроки исследования: до лечения (для оценки местной и регионарной распространенности опухолевого процесса) и после проведения химиотерапии (с целью сравнительной оценки размеров и плотности первичной опухоли, протяженности опухолевой инфильтрации стенки бронхиального дерева и проходимости бронха в области поражения, степени пневматизации легкого, количества, размеров и плотности лимфатических узлов корня легкого и средостения). Эндоскопические исследования проводились с использованием фибробронхоскопа BF-3C40 «Olympus Medical Systems Corp.» (Япония) до и после химиотерапии с целью оценки распространенности, динамики опухолевого процесса и производства видеозаписи бронхоскопии.

После удаления макропрепарата материал подвергался стандартному гистологическому исследованию и морфологической оценке степени лекарственного патоморфоза (ЛП). Изучение ЛП проведено у 92 больных, из них с центральными формами рака легкого – у 68, с периферическими формами (гистологический материал до лечения получен при пистолетной трансторакальной биопсии) – у 24. Степень ЛП оценивалась согласно классификации ВОЗ.

Для статистического анализа полученных данных применялись стандартные методы медико-биологической статистики с использованием пакета программ «Statistica for Windows» (версия 6.0). Сравнительный анализ проводился с использованием критерия Стьюдента (t). Различия считали достоверными при 5 % уровне значимости (р < 0,05).

Результаты и обсуждение

До начала лечения по результатам СКТ и ФБС были получены исходные данные о характере и распространенности опухолевого процесса (табл. 1). По данным СКТ при центральном раке (n=79) выявлены поражения долевых

Таблица 1

Клинико-анатомические характеристики и распространенность опухолевого процесса по данным СКТ и ФБС

|

Метод исследования |

СКТ (n=134) |

ФБС (n=79) |

|

Центральный рак (n=79): |

79 (100 %) |

79 (100 %) |

|

экзофитная форма |

44 (55,7 ± 5,5 %) |

48 (60,8 ± 5,4 %) |

|

перибронхиальная форма |

35(44,3 ± 5,5 %) |

31 (39,2 ± 5,4 %) |

|

Поражение долевых бронхов |

41 (51,9 ± 5,6 %) |

39 (49,4 ± 5,6 %) |

|

Поражение главных бронхов: |

38 (48,1 ± 5,6 %) |

40 (50,6 ± 5,6 %) |

|

нижняя треть |

30 (37,9 ± 5,4 %) |

31 (39,2 ± 5,4 %) |

|

средняя треть |

7 (8,9 ± 3,2 %) |

7 (8,9 ± 3,2 %) |

|

верхняя треть |

1 (1,3 ± 1,2 %) |

2 (2,5 ± 1,7 %) |

|

Стеноз бронха: |

70 (88,8 ± 3,5 %) |

66 (83,5 ± 4,1 %) |

|

I степени |

9 (11,4 ± 3,5 %) |

7 (8,9 ± 3,2 %) |

|

II степени |

23 (29,1 ± 5,1 %) |

21 (26,5 ± 4,9 %) |

|

III степени |

38 (48,1 ± 5,6 %) |

38 (48,1 ± 5,6 %) |

|

Ателектаз |

38 (48,1 ± 5,6 %) |

--- |

|

Плеврит |

5 (6,3 ± 2,7 %) |

--- |

|

Периферический рак (n=55) |

55 (100 %) |

--- |

|

Поражение лимфоузлов: |

134 (100 %) |

--- |

|

N1 |

87 (64,9 ± 4,1 %) |

--- |

|

N 2 |

47 (35,1 ± 4,1 %) |

--- |

|

Инвазия окружающих структур: |

11 (8,2 ± 2,3 %) |

--- |

|

в грудную клетку |

4 (2,9 ± 1,4 %) |

--- |

|

в клетчатку средостения |

7 (5,2 ± 1,9 %) |

--- |

|

Перифокальная инфильтрация |

134 (100 %) |

79 (100 %) |

Примечание: --- – ограничения диагностических возможностей метода ФБС.

(51,9 ± 5,6 %) и главных (48,1 ± 5,6 %) бронхов, явления стеноза бронхов (88,8 ± 3,5 %), которые сопровождались ателектазом (48,1 ± 5,6 %) и плевритом (6,3 ± 2,7 %). При периферическом раке (n=55) по результатам СКТ обнаружена инвазия опухоли в грудную клетку (2,9 ± 1,4 %) и клетчатку средостения (5,2 ± 1,9 %). Кроме того, СКТ позволила оценить уровень поражения регионарных лимфоузлов (N1 – 64,9 ± 4,1 %, N2 – 35,1 ± 4,1 %).

Фибробронхоскопия информативна только при центральных раках легкого, она позволяла детализировать распространенность опухолевой инфильтрации бронха. При ФБС поражение долевого бронха выявлено в 49,4 ± 5,6 %, главного бронха – в 50,6 ± 5,6 % случаев; у 83,5 ± 4,1% больных диагностирован стеноз бронха различной степени, перифокальная воспалительная инфильтрация наблюдалась в 100 % случаев (табл. 1). Однако как по данным СКТ, так и по результатам ФБС показатели основных характе- ристик центрального рака легкого существенно не отличались (р>0,05).

Через 3 нед после окончания предоперационной химиотерапии у 134 больных НМРЛ по данным СКТ отмечалось снижение плотности опухоли на 10–15 % (при использовании денситометрических программ обработки СКТ-изображений) относительно исходных показателей. Под воздействием химиотерапии выявлены следующие структурные изменения опухоли – у 32 (23,8 ± 3,6 %) больных – снижение степени васкуляризации и появление очагов некроза, у 57 (42,5 ± 4,2 %) – уменьшение размеров новообразования в среднем на 3,6 ± ±1,3 см, у 111 (82,8 ± 3,2 %) пациентов – сокра-щение перифокальной воспалительной реакции в среднем на 1,1 ± 0,4 см. В результате регрессии опухоли инвазия в грудную клетку определялась у 2 (1,5 ± 1,0 %) из 4 больных и в клетчатку средостения у 3 (2,2 ± 1,2 %) из 7 больных. У 79 больных с центральным раком

Таблица 2

Взаимосвязь эффективности предоперационной химиотерапии по данным СКТ и ФБС со степенью лекарственного патоморфоза

|

Эффективность ХТ |

Полная регрессия |

Частичная регрессия |

|

|

СКТ (n=92) |

8 (8,7 ± 2,9 %) |

40 (43,5 ± 5,1 %) |

|

|

ЛП |

IV ст. |

4 (4,3 ± 2,1 %) ИПР |

2 (2,2 ± 1,5 %) ЛПР |

|

III ст. |

4 (4,3 ± 2,1 %) ЛПР |

38 (41,3 ± 5,1 %) ИПР |

|

|

ФБС (n=68) |

6 (8,8 ± 3,4 %) |

39 (57,3 ± 5,9 %) |

|

|

ЛП |

IV ст. |

4 (5,8 ± 2,8 %) ИПР |

1 (1,5 ± 1,4 %) ЛПР |

|

III ст. |

2 (2,9 ± 2,0 %) ЛПР |

38 (55,8 ± 6,0 %) ИПР |

|

Примечание: ИПР – истинно положительный результат, ЛПР – ложно положительный результат.

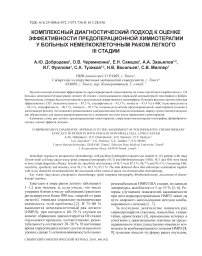

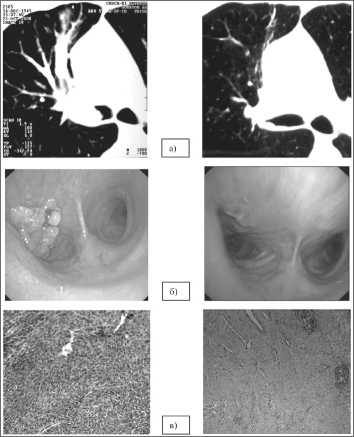

легкого после химиотерапии за счет уменьшения размеров опухоли по данным СКТ отмечалось улучшение проходимости бронхов (рис. 1а) – стеноз I степени выявлялся у 4 (5,1 ± 2,4 %), II степени – у 12 (15,2 ± 4,0 %), III степени – у 20 (25,3 ± 4,8 %) больных, при этом произошло восстановление пневматизации легочной ткани (рис. 2а), уменьшилось число ателектазов – до 25 (31,6 ± 5,2 %) и экссудативных плевритов – до 2 (2,5 ± 1,7 %).

По данным ФБС после химиотерапии из 79 больных с центральными формами рака легкого у 45 (56,9 ± 5,5 %) выявлено уменьшение внутрибронхиального компонента опухоли (рис. 1б) и перибронхиальной инфильтрации (сокращение опухолевого процесса по длине, в среднем на 1,2 ± 0,3 см). Параллельно с этим отмечено восстановление просвета бронхов: стеноз I степени выявлялся у 3 (3,8 ± 2,1 %) больных, II степени – у 10 (12,7 ± 3,7 %), III степени – у 18 (22,8 ± 4,7 %). Кроме того, у 70 (88,6 ± 3,5 %) больных уменьшилась зона перифокальной воспалительной инфильтрации (рис. 2б), в среднем по длине на 0,9 ± 0,2 см, у 61 (77,2 ± 4,7 %) больного восстановился четкий рисунок колец бронхиального дерева.

При гистологическом исследовании операционного материала выявлено, что полная пато-морфологическая регрессия первичной опухоли с IV степенью лекарственного патоморфоза достигнута у 6 (6,5 ± 2,5 %) из 92 больных, ЛП III степени диагностирован у 35 (38,1 ± 5,0 %), ЛП II степени – у 40 (43,5 ± 5,1 %), ЛП I степени – у 11 (11,9 ± 3,3 %) пациентов. Результаты анализа степени ЛП (n=92) были сопоставлены с уровнем объективных ответов опухоли (полная регрессия, частичная регрессия) на химиотера- пию (табл. 2). При СКТ полная регрессия опухоли выявлена у 8 (8,7 ± 2,9 %) из 92 больных (рис. 1а), частичная регрессия – у 40 (43,5 ± 5,1 %) пациентов (рис. 2а). Из 8 больных с полной регрессией – у 4 (4,3 ± 2,1 %) при послеоперационном морфологическом исследовании подтвержден ЛП IV степени (рис. 1в), в 4 (4,3 ± 2,1 %) случаях была выявлена остаточная опухоль в виде небольших островков жизнеспособной ткани – ЛП III степени (рис. 2в). При частичной регрессии (наличие плотной тени до 2 см в диаметре на месте первичной опухоли) из 40 больных – у 2 (2,2 ± 1,5 %) зафиксирован ЛП IV степени. На основании проведенных исследований было показано, что для оценки эффективности предоперационной химиотерапии (полная и частичная регрессия) СКТ имеет следующую эффективность: чувствительность – 87,5 %, специфичность – 95,5 % и точность – 93,4 %.

По данным ФБС при центральных раках легкого общая непосредственная эффективность была представлена следующим образом: полная регрессия отмечена у 6 (8,8 ± 3,4 %), частичная регрессия – у 39 (57,3 ± 5,9 %) из 68 больных. У 6 больных с полной регрессией при гистологическом исследовании в 4 случаях (5,8 ± 2,8 %) выявлен ЛП IV степени и в 2 случаях (2,9 ± 2,0 %) ЛП III степени. Из 39 больных с частичной регрессией (стертость рисунка колец бронха) у 1 (1,5 ± 1,4 %) больного определялся ЛП IV степени. Анализируя полученные данные, показано, что ФБС в качестве метода оценки объективного ответа опухоли на химиотерапию имеет высокую эффективность: чувствительность – 93,3 %, специфичность – 96,7 % и точность – 95,5 %.

Рис. 1. Результаты обследования больного И.: а – СКТ органов грудной клетки: до начала лечения в правом главном бронхе определяется экзофитная опухоль, размером 28×15 мм; после 3 курсов химиотерапии – опухоль не определяется; б – Эндофото.

При ФБС до лечения визуализируется экзофитная опухоль, обтурирующая просвет главного бронха на 2/3; после 3 курсов химиотерапии – опухоль не определяется; в – Микрофото. Слева гистологический препарат до начала лечения: плоскоклеточный рак без ороговения умеренной степени дифференцировки с воспалением; справа операционный материал – лекарственный патоморфоз IV степени

Рис. 2. Результаты обследования больного П.: а – СКТ органов грудной клетки: до лечения – экзофитная опухоль, размером 20×25 мм располагается в верхнедолевом бронхе слева с переходом на главный бронх, ателектаз верхней доли, метастазы в перибронхиальные и бифуркационные лимфоузлы; после 3 курсов химиотерапии – уменьшение размеров образования до 10 мм, восстановление просвета бронхов и пневматизации легочной ткани; б – Эндофото. При ФБС до лечения – экзофитная опухоль верхнедолевого бронха слева с переходом на н/3 главного, обтурирующая просвет бронхов на 2/3; после химиотерапии – в главном бронхе опухоль не определяется, в верхнедолевом бронхе сохраняется остаточная опухоль, обтурирующая просвет на 1/3; в – Микрофото. Слева гистологический препарат до лечения: плоскоклеточный неороговевающий рак; справа операционный материал – лекарственный патоморфоз III степени

Таким образом, спиральная компьютерная томография и фибробронхоскопия имеют высокую диагностическую эффективность при оценке результатов предоперационной химиотерапии у больных НМРЛ III стадии. Совместное использование СКТ и ФБС при центральных формах рака легкого повышает точность диагностики на предоперационном этапе, что позволяет рекомендовать эндоскопические методы исследования, наряду с рентгенологическими как обязательные для оценки распространенности и динамики опухоли после проведения химиотерапии.