Комплексный геолого-геохимический анализ отложений саргаевского горизонта Удмуртской Республики

Автор: Хопта И.С., Кожанов Д.Д.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 4 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлен анализ битумоидов саргаевского горизонта среднефранского подъяруса верхнего девона. Происхождение пород связано с накоплением осадков в относительно глубоководном морском бассейне, в условиях восстановительной и резко восстановительной среды. С целью генетического анализа проведена геохимическая интерпретация. Многочисленные следы перемещения свободных битумоидов свидетельствуют о миграционно-аккумуляционных трансформациях.

Саргаевский горизонт, доманикиты, органическое вещество, битумоиды, удмуртская республика

Короткий адрес: https://sciup.org/147245068

IDR: 147245068 | УДК: 551.734.5 | DOI: 10.17072/psu.geol.18.4.394

Текст научной статьи Комплексный геолого-геохимический анализ отложений саргаевского горизонта Удмуртской Республики

Отложения саргаевского горизонта ВолгоУральской нефтегазоносного басейна (ВУНБ) в связи с их высокой битуминозно-стью давно привлекают внимание исследователей. Начиная с ранних этапов изучения и по настоящее время проявляется особый интерес к высокоуглеродистым отложениям этого горизонта. Несмотря на то, что геологоразведочные работы на нефть в Удмуртии начались ещё в 1945 г., изученность её намного ниже, чем соседних с нею территорий Татарстана и Башкирии.

В настоящее время Удмуртия обеспечивает 9% объёма нефтедобычи в ПФО. Добывая 2% суммарной российской нефти, республика занимает 13-е место среди регионов страны. Степень освоения запасов – 47%.

На фоне того, что региональный фонд нефтегазоносности практически исчерпал свои возможности, следует прежде всего обратить внимание на необходимость выявления нетрадиционных залежей нефти в верх- недевонско-турнейских отложениях Удмуртской Республики (УР). Для решения вопроса о новом источнике углеводородов (УВ) в продуктивных комплексах осадочного чехла следует использовать результаты новых геохимических исследований ОВ с использованием современных методов интерпретации.

Основные черты геологического строения Удмуртской Республики. Особенности осадконакопления отложений саргаевско-го горизонта (D3 sr )

Главной структурно-тектонической особенностью территории УР является наличие двух структурных мегакомплексов: консолидированного кристаллического фундамента архейско-раннепротерозойского возраста и верхнепротерозойско-кайнозойского осадочного чехла. В тектоническом строении выделены два крупных элемента: северная вершина Татарского свода (СТс) и Верхнекамская впадина (ВКВ). По строению отложений верхнедевонско-турнейского комплекса

СТс включает большую часть Можгинской палеовпадины Камско-Кинельской системы (ККСВ) и ее западный борт. В северную часть также попадают впадины Камско-Волжской системы (КВС). СТс в верхнеде-вонско-турнейском комплексе представлен Сарапульской впадиной, а на севере также впадинами КВС (Геология …, 1976; Кожанов, Хопта, 2017).

В палеозое, по мнению Р.О. Хачатряна (Хачатрян и др., 1978), ВУНБ отличался сравнительно спокойным тектоническим режимом с преобладанием унаследованных структуроформирующих движений. В развитии палеозойских структур ведущая роль принадлежала механизму глыбовых опусканий с последовательным расширением территорий впадин и прогибов и сокращением сводов. Иными словами, палеозойский этап развития ВУНБ характеризовался постепенным погружением и расширением очагов генерации УВ и локализацией палеозон их концентрации.

Доманиковая фация УР приурочена к верхнедевонско-турнейским отложениям, которые представлены тремя типами разрезов: 1) впадинным; 2) сводовым; 3) переходным или бортовым.

Многие исследователи сходятся во мнении, что в саргаевское, доманиковое, мен-дымское и верхнефранское время в зоне ККВ скорость тектонических опусканий на территории развития собственно доманиковых фаций заметно превышала темп осадконакопления, т.е. эти фации отражают условия некомпенсированных прогибаний (Можгин-ская и Сарапульская палеовпадины) (Кожанов, Хопта, 2017). Застойный режим морского бассейна, обогащение органическими остатками, восстановительная и резко восстановительная обстановка (сидеритно-сульфидные фации), частые смены трансгрессивного и регрессивного режимов седиментации привели к образованию кремнисто-битуминозных темно-серых известняков и известково-глинистых сланцев (нефтегазоматеринских толщ, перекрытых породами-покрышками). В процессе эволюции нефтематеринские породы ВУНБ не испытывали воздействия глубокого катагенеза (Баженова и др., 2012).

Активная тектоническая дифференциация доманикового бассейна в связи со специфическим сочетанием разнофациальных условий седиментации сопровождалась его па-леогеоморфологическим расчленением. При этом расположение структурно-фациальных зон позднедевонского бассейна в виде ККСВ рифового обрамления оказалось закономерно унаследованным относительно палеоструктурных и палеогеоморфологических элементов доманикового бассейна. Иначе говоря, предпосылки резкого структурнофациального расчленения позднедевонского бассейна были заложены в саргаевское время, явившееся началом развития качественно новых тектоно-седиментационных режимов в ВУНБ (Шеходанов, Армишев, 1970).

Таким образом, формирование нефтематеринского потенциала пород саргаевского горизонта УР происходило в благоприятных условиях (трансгрессивный режим, накопление тонкопелитовых глинистых осадков (Павленко, 2015), оптимальная скорость осадконакопления, восстановительные условия, формирование ОВ за счет низших организмов планктона). Дифференцированный рельеф дна, существовавший в верхнедевонское время, способствовал созданию на западе активного седиментационного режима на месте унаследованных депрессий.

Результаты исследований

Геохимическая характеристика разреза саргаевского горизонта УР составлена по результатам интерпретации лабораторных исследований 242 образцов из интервала глубин 1656–2222 м (Нефти …, 1977; Нефти …, 1989).

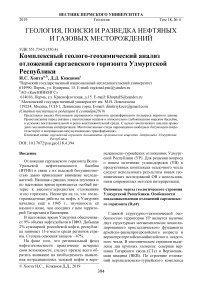

Исследование битумоидов, полученных из карбонатно-глинистых отложений саргая верхнего девона на территории УР, позволяет выделить несколько групп гомологических рядов нормальных алканов. Каждая из них характеризует разность протекающих процессов внутри одного стратиграфического горизонта, покрывающего всю площадь УР, а также различие в условиях образования исходного ОВ пород.

Первая группа (рис. 1) по характеру конфигурации гомологического ряда (площади Дебесская, Сушинская, Балезинская, Есеней- ская) определяется в области среднемолекулярных н-алканов (пики содержания в точках н-С19; н-С22; н-С23; н-С24), данные показатели характерны для смешанного, преимущественно сапропелевого исходного ОВ. Это подтверждается и наличием преобладания фитана над пристаном в общей структуре (Pr/Ph=0,47–0,59). Интересно также то, что отношения i-C19/n-C17; i-C20/n-C18 разнятся для битумоидов разных площадей. Так, у битумоидов Дебесской площади значения данного коэффициента равны 2,2 и 1,5, что характеризует наличие зоны генерации превращенных (преобразованных) нефтей. Остальные образцы менее подвержены процессам преобразования, коэффициент метаморфизма н-алканов в них ближе к 0,5, составляя в среднем 0,53 и 0,64 для каждой пары отношения. В составе н-парафинов мета-но-нафтеновой фракции помимо катагенно-генетического можно проследить влияние и седиментационного фактора. В первой группе отчетливо выявляется восстановительная и резко восстановительная обстановка мелководно-морского осадконакопления с застойным режимом, что достаточно точно подтверждает полученные ранее сведения о палеогеографии бассейна седиментации сар-гаевского времени франского века верхнего девона.

Вторая группа (рис.1) по результатам интерпретации образцов Лозолюкской и Наря-довской площадей также характеризуется общей приуроченностью ряда к среднемолекулярным гомологам (Σn-C17-23/Σn-C24-30 =2,5). Пики содержания н-алканов относятся к значениям содержания н-С19, н-С21, в среднем равные 14 и 12 % на сумму н-алканов. Отношение пристан/фитан повсеместно для образцов менее 1 (Pr/Ph=0,5–0,61). При наличии более высокой степени метаморфизма (i-C19/n-C17= 2,2 – 2,23; i-C20/n-C18=1,28 – 1,3) можно с уверенностью заключить, что исходным являлось ОВ сапропелевой природы, накопление которого происходило в обстановках относительно глубоководного морского бассейна, в условиях восстановительной и резко восстановительной среды. Миграционная составляющая формирования битумоидов данных площадей, возможно, эпигенетична, т.к. центр гомологического ряда смещен по направлению к средне- и даже низкомолекулярным гомологам в сравнении с членами ряда первой группы. Битумоид указанных площадей можно определить как миграционноостаточный.

Третья конфигурационная группа ряда н-алканов битумоидов, полученных с Нарядов-ской и Аксеновцевской площадей (рис. 1), определяется повышенным содержанием более высокомолекулярных н-алканов в сравнении с предыдущими площадями (отношение Σn-C 17-23 /Σn-C 24-30 близко к 1). Данный факт вместе с низким значением коэффициента метаморфизма свидетельствует о наличии здесь зон генерации превращенных и слабопревращенных нефтей (i-C 19 /n-C 17 = 1,17; i-C 20 /n-C 18 =1,49). Значение отношения н-алканов с нечетным числом атомов к н-алканам с четным примерно равно 1 (НЧ/Ч=0,88–1,03), пристан/фитан=0,39–0,35. В связи с этим битумоид имеет сапропелевую природу исходного вещества.

Характер распределения гомологического ряда н-алканов площадей Решетниковская и Восточно-Красногорская (рис. 1) определил наличие 4-й конфигурационной группы. В сравнении с предыдущими данная ассоциация образцов наиболее сильно обогащена высокомолекулярными н-алканами, пики содержания достигают значений 12,6–33,3 % на сумму н-парафинов в интервале от н-С 26 до н-С 29 , НЧ/Ч=0,96. Эти особенности позволяют отнести исходное ОВ к отложениям прибрежно-морской относительно мелководной зоны осадочного бассейна, что отражает его смешанный гумусово-сапропелевый характер (Белоконь, Фрик, 1993). Однако отношение Pr/Ph=0,48 при условии того, что органическое вещество находилось в условиях генерации слабопревращенных нефтей (Милешина и др., 1983; Чахмахчев, 1983) (i-C 19 /n-C 17 =0,57; i-C 20 /n-C 18 =0,76), дает повод для сомнений в полученном выводе. По-видимому, пики гомологического ряда н-алканов в данном случае являются неинформативными в связи со своей слабой преобразованностью и отсутствием деструкции высокомолекулярных н-алканов до легких, и использование отношения Pr/Ph в реконструкции палеогеографических условий седиментации является наиболее целесообразным (Айзенштат, 2006).

% на фракцию % на фракцию

Число атомов углерода в молекулах

Число атомов углерода в молекулах

Рис. 1. Распределение n-алканов в битумоидах пород саргаевского горизонта по площадям

Так, по наблюдаемым значениям этого отношения необходимо сделать вывод о том, что в образовании битумоида существенную роль сыграло сапропелевое ОВ в условиях восстановительной и резко восстановительной среды относительно глубоководного морского бассейна.

Таким образом, в результате изучения характера распределения значений содержания н-алканов с разным числом атомов, а также рассмотрения основных характеристик, связанных с этими веществами, можно заключить, что исходное ОВ было образовано в условиях относительно глубоководного и мелководного застойного моря, в восстановительной и резко восстановительной среде. Прослеживается наличие как сингенетичного, так и эпигенетичного битумоида, зон генерации слабопревращенных и превращенных нефтей. Различия в конфигурации гомологических рядов, по-видимому, обусловлены не спецификой исходного ОВ, а характером его преобразования в процессе диагенеза в совокупности с изменением тектонического плана ВУНБ в верхнефранское (саргаев-ское) время.

Был произведен анализ распространения основных показателей битумоида – С орг , Б ХЛ , Б ПЭ , Б СПБ , Vo p , Ni p , β ХБ – на территории УР как основных параметров при установлении нефтеносности отложений.

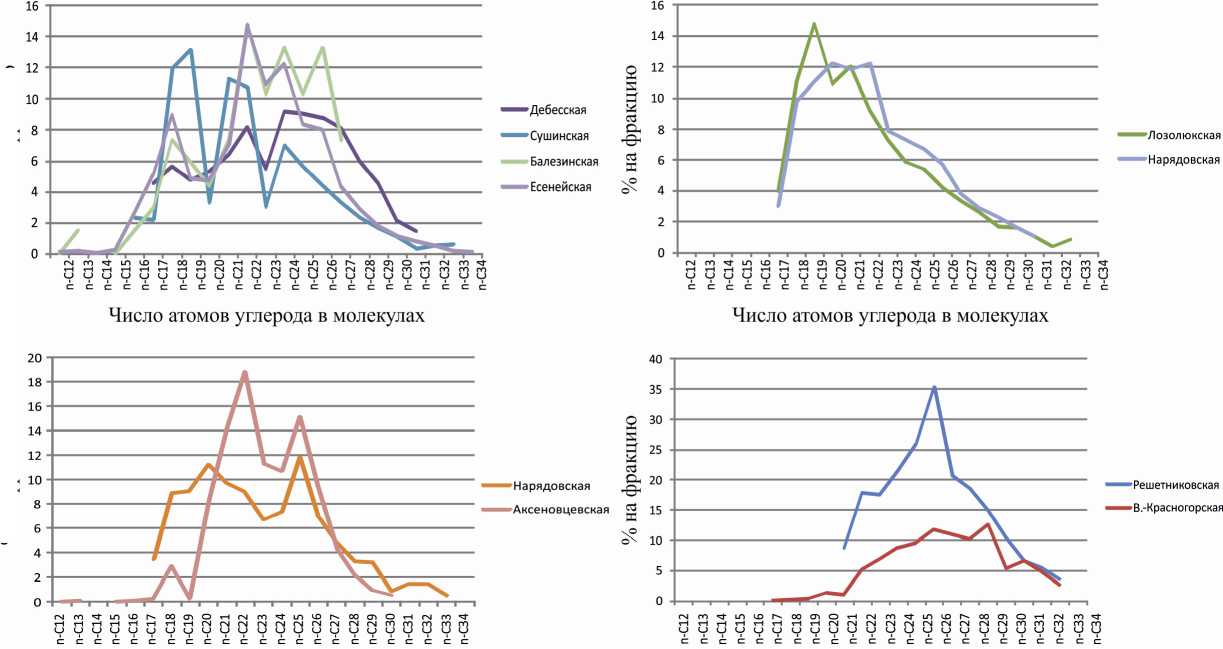

Органический углерод (С орг ) концентрируется как в пределах СТс, так и территории ВКВ. В основном данный показатель принимает максимальные значения в прибортовых зонах ККСВ, причем в областях, приуроченных к Сарапульской впадине, значения выше (12%), чем в областях, приуроченных к Мо-жгинской палеовпадине (8–9%) (рис. 2,А).

Характер распределения хлороформенного битумоида (Б ХЛ ) проявляется по-иному из-за того, что значительная часть УВ перемещенная. Б ХЛ , представляющий собой приближенные по составу к нефтям фракции ОВ, на территории Удмуртской Республики концентрируется по большей части на территории ВКВ, чуть меньше – на северной вершине СТс (рис. 2,Б). Данная особенность, скорее всего, определяется повсеместным распространением восстановительной обстановки преобразования УВ и преобладанием ее над окисленной. Последняя преобладает в основном на границе ВКВ и СТс, а также близ границы с Бирской седловиной.

Рис. 2. Карта распространения: А – С орг ; Б – Б ХЛ

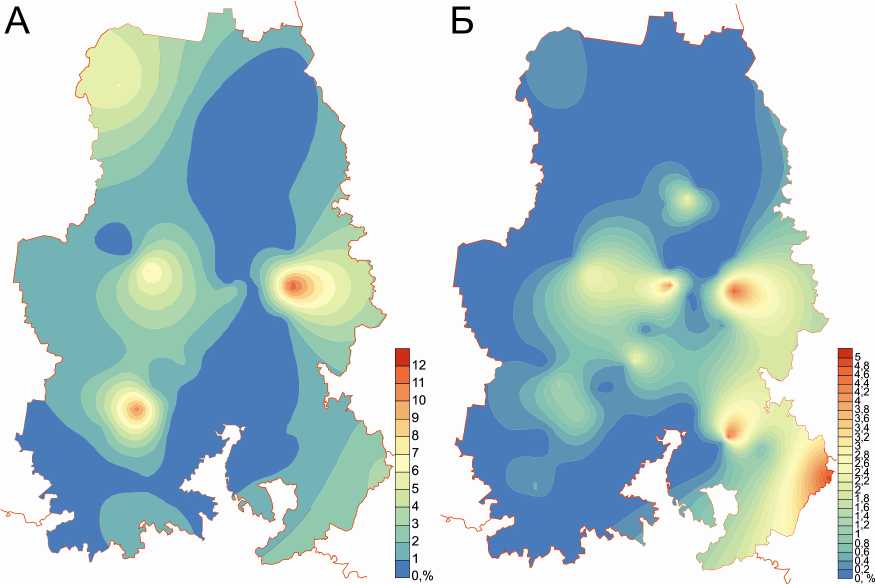

Подобным образом распределяется содержание гуминовых кислот (рис. 3,Б). При интерпретации следует учитывать переход гуминовых и фульвокислот в гумин в процессе диагенеза, который является предшественником керогена. То есть имеет место катагенетическая расчлененность пород саргаевского горизонта УР, при которой часть битумоида, достигшая начала главной фазы нефтеобразования, будет иметь низкие значения содержания гуминовых кислот. В местах, где битумоидный коэффициент понижен, а гуминовые кислоты имеют высокие значения, нефтегенерационный потенциал развит слабо вследствие недостаточности воздействия термобарического фактора. При этом зачастую возникает ситуация, когда оба значения достаточно сильно повышены, обычно это происходит с одновременным повышением Сорг. В таком случае можно сделать вывод о мощном нефтематеринском потенциале исследуемых пород, который в данное время активно реализуется, но частично (Айзенштат и др., 1989). То есть данная толща является максимально активной в плане генерации сланцевой нефти. К сожалению, по данному факту проведено мало исследований и достоверно определить его на данном этапе можно лишь при наличии дополнительных факторов.

Большие значения β ХБ саргаевского горизонта, характеризующие долю битумоида в ОВ и составляющие в среднем 40%, свидетельствуют о том, что в породах присутствует в основном паравтохтонный битумоид, согласно закономерности Успенского – Вассоевича. На территории УР наиболее крупные значения β ХБ прослеживаются в восточной, юго-восточной и центральной части, преимущественно на территории Сарапульской впадины. Увеличение β ХБ в породах обусловлено нарастающим уровнем ка-тагенетического преобразования отложений и, следовательно, восстановленности биту-моидов. Широкое распространение парав-тахтонного битумоида связано с тем, что данные толщи представляют собой в основном закрытую систему, из которой эмиграция ОВ затруднена (рис. 3,А).

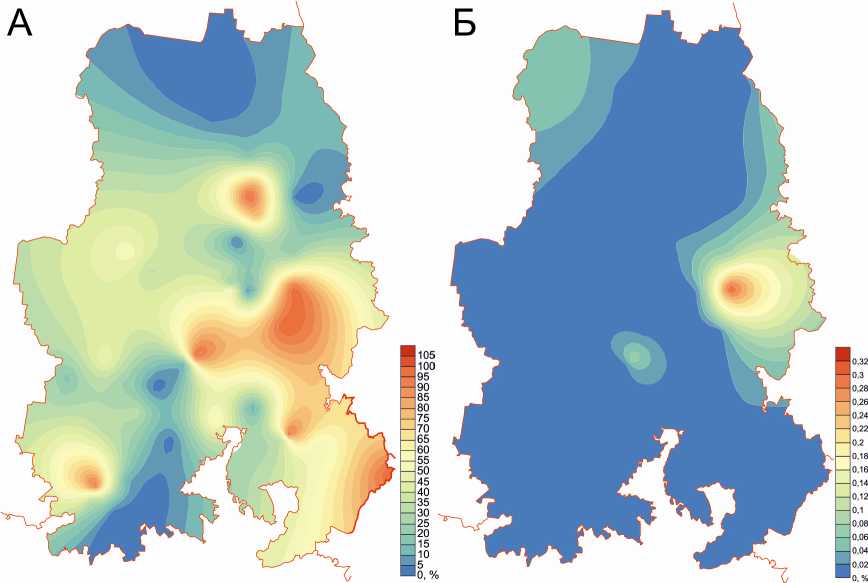

Одним из основных принципов геохимического анализа является использование биомаркеров (Vo p , Ni p ) (Белоконь, Фрик, 1993). Данные химические структуры весьма широко распространены на территории

Рис. 3. Карта распространения: А – β ХБ ; Б – гуминовых кислот

Удмуртской Республики в отложениях, приуроченных к саргаевскому горизонту. Площади их расположения не схожи друг с другом. Так, никелевые порфирины в основном концентрируются в пределах северной вершины СТс, тогда как ВКВ обогащена ванадиловыми комплексами. Здесь важную роль играют условия осадконакопления изучаемых отложений, а также специфика поведения этих компонентов в процессе миграции. По-видимому, обогащение никелевыми порфиринами происходило в условиях прибрежно-морского осадконакопления, развитого в саргаевское время в северной и центральной части Удмуртской Республики, а ванадиловыми – в относительно глубоководных морских условиях, распространенных в восточной и северо-восточной ее части. Общая обогащенность порфиринами, возможно, вызвана концентрированием их за счет потери легких фракций в процессе эмиграции.

Выводы

Таким образом, обоснованы перспективы нетегазоносности отложений саргаевского горизонта УР, проведена детальная характеристика индивидуального углеводородного состава образцов битумоида отложений сар-гаевского горизонта.

Выяснено, что доманиковые отложения саргаевского горизонта в пределах УР являются нефтематеринскими (от средне - до высокопродуктивных) и нефтепроизводящими с высоким генерационным потенциалом. Многочисленные следы перемещения свободных битумоидов свидетельствуют о миграционно-аккумуляционных трансформациях, предопределяющих развитие залежей нефти в близлежащих проницаемых пластах (преимущественно в прибортовых зонах впадин), а также в отложениях самого горизонта. Благоприятные условия для нефтеоб-разования создавались в областях развития зарождавшейся ККСВ (по большей части на юге и в центральной части УР), где повсеместно зафиксированы высокие концентрации битумоидов.

Список литературы Комплексный геолого-геохимический анализ отложений саргаевского горизонта Удмуртской Республики

- Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е. Геология и геохимия нефти и газа: учебник для вузов. М.: Изд-во МГУ, 2012. С.78-179.

- Белоконь Т.В., Фрик М.Г. Применение биомаркеров в нефтегазовой геологии. М.: Геоинформарк, 1993. 47с.

- Геология и нефтеносность Удмуртской АССР. Ижевск: Изд-во "Удмуртия", 1976. 128 с.

- Кожанов Д.Д., Хопта И.С. Анализ распределения, условий накопления и генерации УВ в верхнедевонских отложениях Удмуртской Республики // Геология, геоэкология и ресурсный потенциал Урала и сопредельных территорий. Уфа: Альфа-Реклама, 2017. С. 292-297.

- Милешина А.Г., Калинко М.К., Сафонова Г.Л. Изменение нефтей при фильтрации через породы. М.: Недра, 1983. 175 с.

- Нефти, газы и битумоиды Пермского Прикамья и сопредельных районов: каталог физических свойств / под ред. С.А. Винниковского, А.З. Кобловой. Пермь, 1977. 568 с.

- Нефти, газы и ОВ пород севера Урало-Поволжья: каталог физико-химических свойств / под ред. А.З. Кобловой, Ю.А. Дулепова/ Кам-НИИКИГС. Пермь, 1989. Вып. III. 685 с.

- Павленко Т.В. Влияние повышенной битуминозности на петрофизические свойства и ее связь с определенными литологическими типами (по данным исследования доманиковых отложений) // Вестник Пермского университета. Геология. 2015. №3, С. 75-83.

- DOI: 10.17072/psu.geol.28.75

- Хачатрян Р.О., Алиев М.М., Батанова Г.П. Девонские отложения Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. М.: Недра, 1978. 216 с.

- Чахмахчев В.А. Геохимия процесса миграции углеводородных систем. М.: Недра, 1983. 231 с.

- Шеходанов В.А., Армишев В.М. Геологическое строение и нефтеносность Камско-Кинельских прогибов в Удмуртской АССР // Геология и нефтеносность Камско-Кинельских прогибов / Казан. гос. ун-т. Казань, 1970. С. 49-57.

- Aizenshtat Z. The Analysis of Alkanes and Cycloalkanes// The Chemistry of Alkanes and Cycloalkanes. 2006. P. 289-349.

- DOI: 10.1002/0470034378.ch7

- Aizenshtat Z., Feinstein S., Miloslavski I., Yakubson Z. and Yakubson C.I. Oil-oil correlation and potential source rocks for oils in Paleozoic reservoir rocks in the Tataria and Perm basins, Russia// Organic Geochemistry. 1998. Vol. 29 (1-3 -3 pt 1). P. 701-712.

- DOI: 10.1016/S0146-6380(98)00065-5