Комплексный экологический мониторинг урочища «Первый лес» природного парка «Щербаковский»

Автор: Онистратенко Н.В., Гордиенко О.А., Мазина О.В., Овечкина Е.И.

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Статья в выпуске: 4 т.13, 2023 года.

Бесплатный доступ

Одной из опасных проблем современности является антропогенная и общеклиматическая деградация естественных экосистем, влияющая и на общее состояние техносферы. Изменение этой тенденции во многом зависит от мониторинговых и практических природоохранных и восстановительных мероприятий, важную роль в которых играют особо охраняемые территории. Кроме сохранения естественных ландшафтов и редких видов данные территории выступают природными ремедиаторами высокоранговых экосистем, а также зачастую - эталонными ценозами, обеспечивающими сравнительный анализ экологической динамики. Статья приводит результаты импактного комплексного мониторинга состояния типичных ландшафтов южной части природного парка «Щербаковский». Главной целью создания парка являлось сохранение уникального природно-территориального комплекса «Щербаковская излучина Волги». Природный парк создан в целях поддержания высокого уровня ландшафтного и биологического разнообразия Щербаковской излучины Волги - специфической территории южных отрогов Приволжской возвышенности в зоне экотона «степь - лесостепь», расположенной вблизи центров концентрации редких видов растений и животных на границе Среднего и Нижнего Поволжья. Уникальность природы Щербаковской излучины состоит в сочетании различных природных комплексов и объектов - оползневых бугров, карстовых полей, целинных типчаково-ковыльных степей, нагорных и байрачных лесов, долинных экосистем. В публикации представлены сведения о почвенно-рельефных характеристиках объекта исследований, связанных с ними растительных и фаунистических сообществах, влияющих на интегральную систему климатических показателях, а также приведена информация о степени химического загрязнения водных объектов - рек Волги и впадающей в нее Добринки. Одним из результатов исследования также стало обнаружение среди прочих краснокнижных видов животных и растений вида, ранее для природного парка «Щербаковский» не описанного - бражника кроатского.

Экологический мониторинг, аквальные экосистемы, загрязнение, особо охраняемая природная территория, биогеоценоз

Короткий адрес: https://sciup.org/149145795

IDR: 149145795 | УДК: 502.3 | DOI: 10.15688/nsr.jvolsu.2023.4.2

Текст научной статьи Комплексный экологический мониторинг урочища «Первый лес» природного парка «Щербаковский»

DOI:

Современные антропогенно-климатические реалии требуют оперативной многофакторной оценки состояния окружающей среды на всех административно-территориальных уровнях. Полученные фактические данные позволяют контролировать динамику антропогенно измененных и естественных ландшафтов, что обеспечивает своевременные мероприятия по сохранению экологической устойчивости городских, промышленных и особо охраняемых природных территорий [2; 3; 5–7; 11]. Важным элементом сети контроля экологической обстановки выступает ежегодное обследование территорий в ходе научно-исследовательских работ, профильных полевых практик студентов бакалавриата и магистратуры вузов, в том числе ФГАОУ ВО «Волгоградский го- сударственный университет», при условии взаимного обмена отчетной научной документацией с администрациями природных парков и другими подразделениями Облкомприроды, Минприроды.

Исследование, осуществлявшееся в июне 2023 г., решало следующие задачи:

-

1. Произвести общую эколого-географическую характеристику природных комплексов и объектов Щербаковской излучины.

-

2. Охарактеризовать аквальные экосистемы района исследования и охарактеризовать их взаимосвязь с формирующими ландшафтами.

Объект и предмет исследования

Природный парк «Щербаковский» как особо охраняемая территория создан в 2002 г., а как государственное учреждение – в 2003 г., в районе традиционного хозяйственного освоения без изъятия земель из оборота. Соответственно, в его состав входят земли лесного фонда, населенных пунктов, сельскохозяйственного и иного назначения [17].

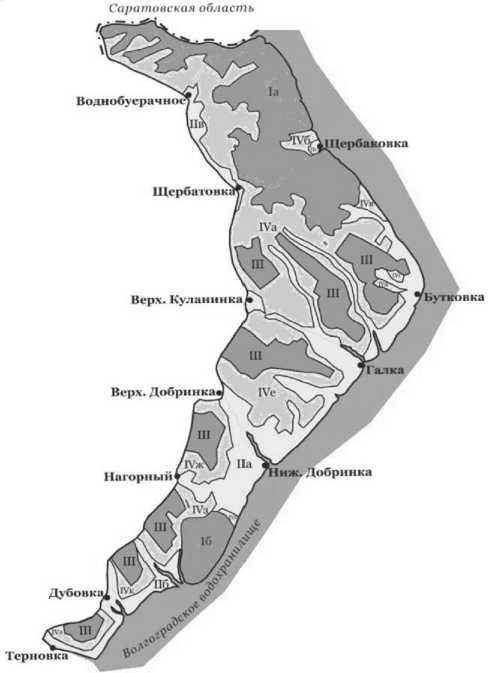

Природный парк «Щербаковский» расположен в Камышинском районе Волгоградской области на территории Воднобуерачного, Верхнедобринского, Нижнедобринского и Тер-новского сельских поселений. Общая площадь парка составляет 34 580 га (рис. 1).

Парк расположен в Щербаковской излучине р. Волги, которая находится напротив р. Еруслан и тянется от Дурман-горы до Ура-кова бугра. В центре излучины расположена долина р. Щербаковки.

В парке «Щербаковский» четыре зоны: природоохранная, рекреационная, буферная и агрохозяйственная (см. рис. 2).

Основную толщу горных пород долины составляют песчаники и опоки. Эти породы рыхлые, пористые и, подобно губке, насыщены влагой. На контакте с водоупорными глинами и мергелями происходит рождение многочисленных родников. Именно этим и объясняется существование на площади всего две тысячи гектаров постоянного водотока и обилия родников.

Рис. 1. Схема границ территории природного парка «Щербаковский» Примечание. Источник: [17].

Природный парк «Щербаковский» отличается разнообразием ландшафтов. Для Щербаковской балки характерны влажный воздух, резко контрастирующий с сухой и жаркой степью, защищенность от холодных ветров и насыщенность горных пород влагой.

По сравнению с другими природными парками Волгоградской области, территория природного парка «Щербаковский», выделяется не столько количеством редких видов, сколько их высокой плотностью. Выделяется 173 популяций на единицу площади, что также сильно осложняет процесс учета, удлиняет сроки завершения инвентаризации, требует интегрального подхода к его эффективной организации не только с экологических, но и социально-экономических позиций [1; 14].

Материалы и методы

В период проведения исследования на территории природного парка «Щербаковский» на склоне балки Добринской было заложено 6 почвенных разрезов (см. рис. 3).

Помимо географического описания разрезов и описания их горизонтов были учтены значения концентрации газов на данных территориях и показатели радиации. Также был проведен химический анализ почвенных вытяжек.

В ходе исследования применялись общеэкологические методы контроля состояния окружающей среды, общепринятые биологические и почвоведческие методы отбора проб почвы, поверхностных вод, сбора и определения образцов фауны и флоры [4; 8; 9; 16].

Для определения климатических показателей использовался портативный термоанемометр, замеры производились согласно методическим указаниям над почвой на высоте до 0,5 м и в той же точке на высоте 1,2–1,4 м.

Радиологическое обследование территории производилось с помощью портативного радиометра РАДЭКС согласно методическим требованиям методом усреднения четырех измерений непосредственно на поверхности почвы или в глубине почвенного разреза. Показания регистрировались в мкЗв/ч (микроЗивертов в час).

– зона обслуживания;

Рис. 2. Зонирование территории природного парка «Щербаковский»:

– зона традиционного природопользования;

– природоохранная зона

– зона рекреации;

Примечание. Источник: [18].

Отбор проб воды осуществлялся из толщи воды или из придонной части ручным способом с помощью импровизированного батометра в ходе подводного погружения в водоем.

Сбор гидробиологических образцов осуществлялся с помощью гидробиологического сачка методом «кошения» в толще воды. Разбор и определение образцов осуществляли ручным визуальным способом с применением при необходимости микроскопа.

Определение водородного показателя (рН) и содержания химических веществ в образцах воды водных источников и в образцах водной вытяжки почвы осуществляли с помощью экспресс-тестов полевой экологической лаборатории РПЛ «Почва», РПЛ «Вода» (производитель «Крисмас+»).

Соблюдая требования природоохранного законодательства, отлов животных и сбор гербарных образцов на территории природного парка «Щербаковский» не осуществляли, заменив их методами маршрутного наблюдения, определения и фотовидеофиксации.

Выбор точек закладки почвенных разрезов осуществлялся с учетом, как современного, так и прошлого режима использования территории (обрабатываемые поля, залежи, облесенные участки, луга). В каждом из типов землепользования разрезы закладывались в соответствии с геоморфологическими условиями (повышенные участки и западины), а также с изменением ботанический особенностей территории (разнотравье, пятна полыни и т. д.) [13].

Оценку состояния растительных сообществ производили путем закладки и описания геоботанических площадок, используя и модифицируя методику описания фитоценозов, предложенную В.С. Ипатовым [8; 9; 12]. При оценке состояния древесно-кустарниковой растительности, входящей в лесные фитоценозы, применялись адаптированные стандартные лесотаксационные методики [8; 15].

Результаты и обсуждение

Полученные в ходе комплексного исследования данные позволили составить подроб-

Рис. 3. Расположение почвенных разрезов Примечание. Составлено авторами.

ные описательные таблицы, характеризующие флористическое разнообразие фитоценозов, численность и жизненные характеристики растений, входящих в конкретные сообщества. Среди общих наблюдений следует отметить высокое видовое разнообразие травянистых и лесных сообществ, присутствие и хорошее развитие мхов, эпифитных лишайников, наземных цианобактерий рода Носток, присутствие вне-ярусной лиановой растительности. Залежные земли исследуемой территории характеризуются обилием синантропных растений. Древесная растительность, представленная эдифика-тором – ясенем высоким и сопутствующими видами (ива белая, тополь черный и тополь белый, дуб черешчатый, вяз широколистный, лох серебристый), кустарниками – жимолостью, ивой козьей, кленом татарским, лохом серебристым, боярышником пятипестичным, проявляет общие признаки угнетения: хлорозы листьев, суховершинность, крен, ветровал, пораженность древесинными вредителями. Обильно распространяющийся инвазивный клен ясенелистный также характеризуется хлорозами листовой пластины.

Фауна исследуемой территории характеризуется видовым обилием и взаимным проникновением многих видов в соседствующие сообщества, что сходно с таковой тенденцией и для многих степных травянистых видов, активно формирующих нижние лесные ярусы. Преобладают в видовом отношении и количественно членистоногие, среди которых преимущество имеют насекомые. Обильная аранеофауна сформирована благодаря обширной кормовой базе, представленной представителями отрядов прямокрылые, чешуекрылые и перепончатокрылые. В то же время многочисленные паукообразные (в том числе тарантул русский) и сольпуги составляют основу питания личинок паразитических дорожных ос. В ходе исследования было отмечено массовое роение и размножение шпанки ясеневой (до 180 особей на квадратный метр заросли), практически полностью объевшей заросли жимолости и поразившей другие древесные виды.

Необходимо отметить обнаружение молодых и уже полноразмерных имаго краснокнижной дыбки степной, а также шмелевид-ки хорватской (Бражник кроатский, рис. 4), занесенной в Красную книгу Волгоградской об-

Рис. 4. Бражник кроатский (шмелевидка хорватская) Hemaris croatica (Esper, 1779), в природном парке «Щербаковский»

Примечание. Фото Н.В. Онистратенко.

ласти, но ранее отмеченной Д.А. Комаровым лишь для Ольховского и Городищенского районов Волгоградской области [10].

Фауна позвоночных характерна для степных, балочных и лесных сообществ, а также для побережий крупных рек. Следует отметить многократные наблюдения таких охраняемых видов, как скопа и дятел средний (оба занесены в Красную книгу Волгоградской области).

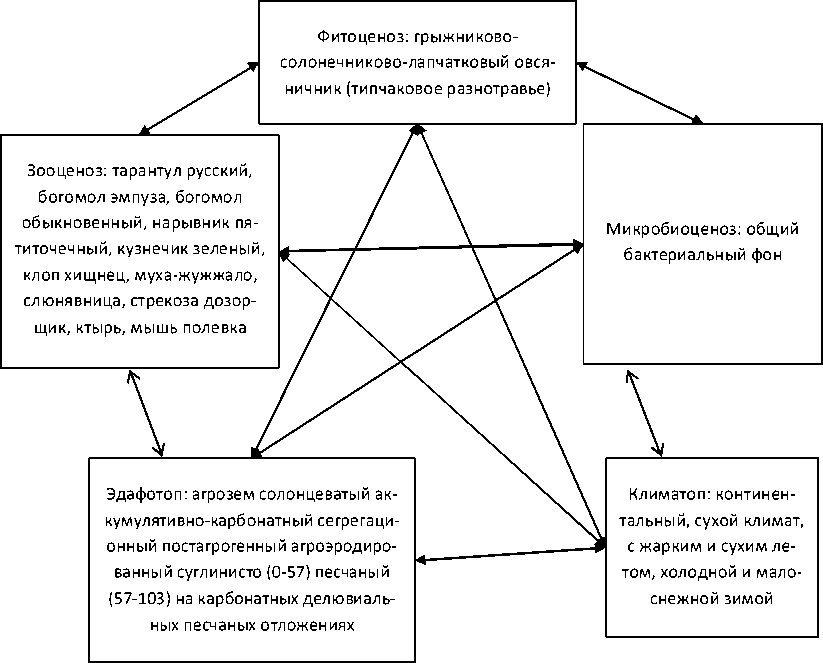

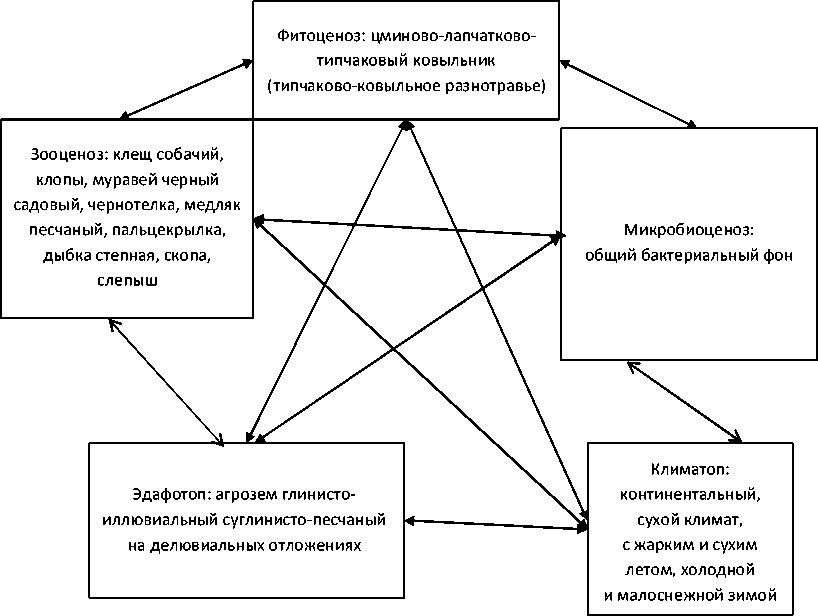

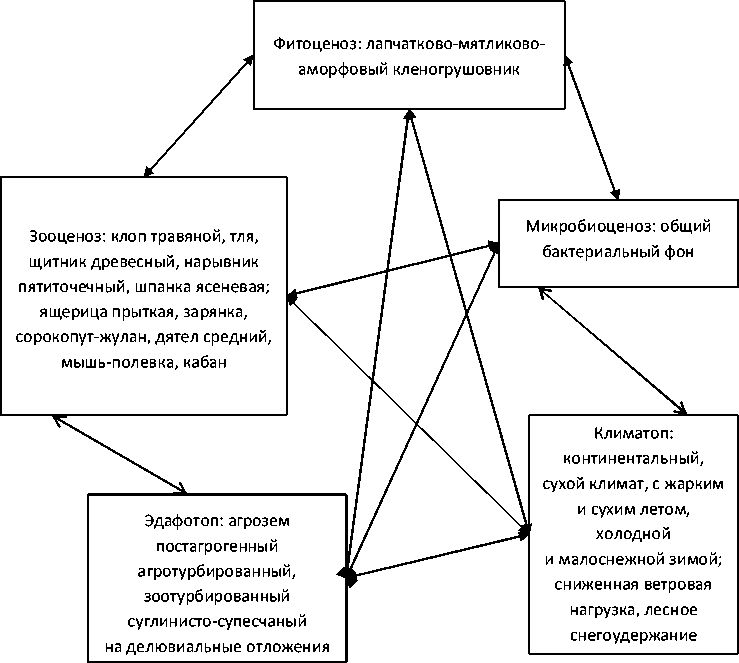

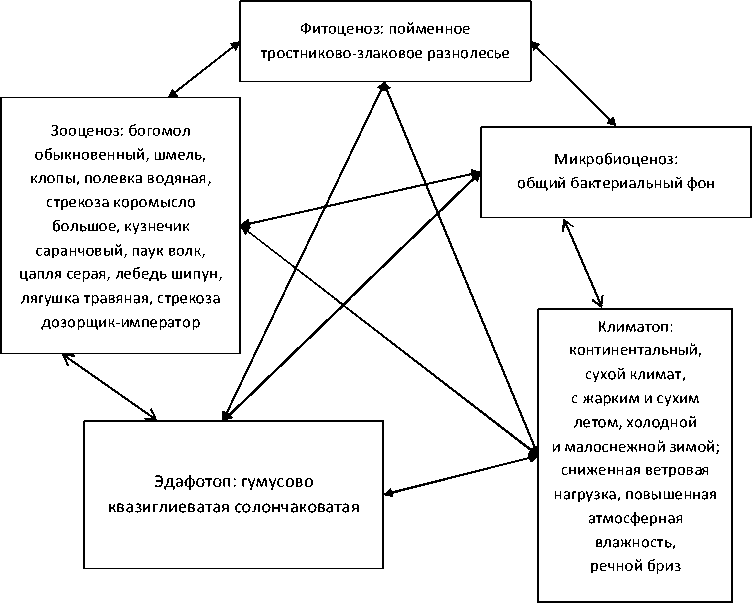

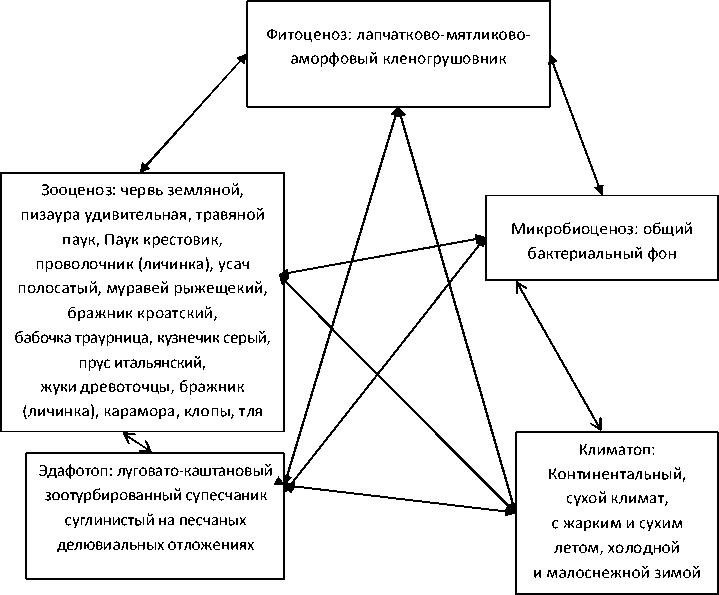

Полученные результаты для наглядности были обобщены и сведены в схемы типа «Звезда Сукачева» (см. рис. 5–10), визуально описывающие основные значимые характеристики всех слагающих каждого отдельного биогеоценоза. Привязка таких схем электронным образом к геотегам на карте исследуемого объекта позволила создать локальную экологическую геоин-формационную систему (ГИС). Использование и актуализация такого электронного объекта позволит заложить основу для формирования общей геоинформационной системы природного парка.

Анализ климатических характеристик подтвердил общие для данной территории сезонные метеорологические показатели, незначительно отличающиеся в зависимости от влияния типа растительности (так, под пологом леса скорость ветра была ожидаемо ниже, а температура воздуха отличалась от таковой на остепненных участках на 2–5 градуса. Радиоактивность была в нижних пределах, приближаясь к условно приемлемым показателям 0,1–0,15 мкЗв/час. Усредненные показатели составили:

-

1. Радиация – 0,10 мкЗв/ч.

-

2. Скорость ветра: на высоте 1,5 м – 1,5 м/с, на высоте 1 м – 0–1,4 м/с, на высоте 0,5 м – 0–1,1 м/с.

-

3. Температура: на высоте 1,5 м – 26,6 °С, на высоте 1 м – 25,9 °С, на высоте 0,5 м – 26,8 °С.

Воды поверхностных водоемов (р. Добринка и р. Волга), а также пробы питьевой колодезной воды (территория поселка Нижняя Добринка) характеризуются практически полным отсутствием значимых экотоксикантов и соответствием основных показателей санитарно-гигиеническим и экологическим нормам.

Рис. 5. Условная схема структуры биогеоценоза («Звезда Сукачева»): западный склон балки Добринская (объект 1)

Рис. 6. Условная схема структуры биогеоценоза («Звезда Сукачева»): западный склон балки Добринская, уклон 3–4° (объект 2)

Фитоценоз: осоковое разнотравье

Микробиоценоз: общий бактериальный фон

Эдафотоп: каштановый сегрегационный суглинистый солонец на карбонатноделювиальные отложения

Зооценоз: усач полосатый, муравьи мирмициды, слюнявница, кузнечик серый, травяной паук, прус испанский, муравей рыжещекий, бабочка белая капустница, дыбка степная, осы земляная, нарывник, кузнечик зеленый

Климатоп: континентальный, сухой климат, с жарким и сухим летом, холодной и малоснежной зимой

Рис. 7. Условная схема структуры биогеоценоза («Звезда Сукачева»): западный склон балки Добринская (объект 3)

Рис. 8. Условная схема структуры биогеоценоза («Звезда Сукачева»): уклон ко дну балки Добринская, балочное разнолесье (объект 4)

Рис. 9. Условная схема структуры биогеоценоза («Звезда Сукачева»): склон 1°, северо-восточной экспозиции, берег р. Добринки (объект 5)

Рис. 10. Условная схема структуры биогеоценоза («Звезда Сукачева»): лесное сообщество «Первый лес» (объект 6)

Все пробы были проанализированы на содержание различных химических компонентов, а также на значение водородного показателя.

Анализ пробы воды № 1 (см. табл. 1).

-

1. Название: р. Добринка.

-

2. Местоположение точки исследования (отбора проб): 20 м от геоботанической площадки № 7, деревянный пирс.

Водородный показатель воды составил 6,5 pH (слабокислая). По жесткости вода является мягкой. Анализ показал, что вода в р. Добринка обладает благоприятными химическими и органолептическими свойствами.

Анализ пробы воды № 2 (см. табл. 2).

-

1. Название: р. Волга

-

2. Местоположение точки исследования (отбора проб): берег р. Волги выше залива Убежище Нижняя Добринка, пос. Нижняя Добринка.

В пробе были обнаружены в допустимых количествах (ниже ПДК) активный хлор и хроматы, что может говорить о попадании в реку загрязняющих веществ либо производственных отходов или отходов ЖКХ. Водородный показатель реки – 6, что говорит о слабокислой среде.

Анализ пробы воды № 3 (см. табл. 3).

-

1. Название: р. Волга

-

2. Местоположение точки исследования (отбора проб): залив Убежище Нижняя Добринка (устье р. Добринки), пос. Нижняя Добринка.

Как видно из таблицы, обнаруженные выше по течению (буквально 1,5 км вверх по течению до впадения р. Добринки) хроматы и активный хлор в пробе воды ниже по течению уже не определялись. Это может говорить не только о разбавлении загрязнений чистыми водами малого притока, но и биологическом осаждении загрязнителей. Водородный показатель реки – 6, что говорит о слабокислой среде.

Анализ пробы воды № 4 (см. табл. 4).

Проба воды была взята из артезианских источников в жилом доме непосредственно в центре с. Нижняя Добринка.

Водородный показатель pH – 5,5, что говорит о слабокислой среде что в артезианских источниках Волгоградской области является типичным. Количество обнаруженного железа общего не превысило допустимых значений. Воду можно принять пригодной для питья.

Таблица 1

Общий химический анализ воды р. Добринка

|

Показатель |

Придонная вода, р. Добринка, 20 м от берега, глубина взятия 3,5 м |

|

pH |

6,5 |

|

Сульфид-тест |

10 мг/л |

|

Активный хлор |

0 мг/л |

|

Железо общее |

30 мг/л |

|

Нитраты |

0 мг/л |

|

Хромат |

0 мг/л |

|

Жесткость |

87 ppm |

|

CO |

0 мг/л |

|

CH 4 |

0,01 мг/л |

|

NO 2 |

0,097 мг/л |

|

SO 2 |

0 мг/л |

|

H 2 S |

0 мг/л |

|

Тяжелые металлы |

– |

|

Биота |

Растительность (тростник южный, роголистник, рдест курчавый), водоросли (сине-зеленые, колониальные), фауна (рачок бокоплав, личинки стрекоз, личинки комаров-звонцов, обыкновенный прудовик, личинки веснянок, речная дрейссена, карповая вошь (ракообразные), пиявка, круглый червь, циклоп, водный клещ, живородка, ручейник) |

Примечание. Составлено авторами.

Таблица 2

Общий химический анализ воды р. Волга

|

Показатель |

Придонная вода, р. Волга, глубина взятия 4 м |

|

pH |

6 |

|

Активный хлор |

1,2 мг/л |

|

Железо общее |

0 мг/л |

|

Нитраты |

0 мг/л |

|

Хромат |

10 мг/л |

|

Нитриты |

0 мг/л |

|

Тяжелые металлы |

– |

Примечание. Составлено авторами.

Таблица 3

Общий химический анализ воды р. Волга

|

Показатель |

Придонная вода, р. Волга, глубина взятия 4 м |

|

pH |

6 |

|

Активный хлор |

0 мг/л |

|

Железо общее |

0 мг/л |

|

Нитраты |

0 мг/л |

|

Хромат |

0 мг/л |

|

Нитриты |

0 мг/л |

|

Тяжелые металлы |

– |

Примечание. Составлено авторами.

Таблица 4

Общий химический анализ воды артезианской скважины

|

Показатель |

Артезианская скважина |

|

pH |

5,5 |

|

Сульфид-тест |

0 мг/л |

|

Активный хлор |

0 мг/л |

|

Железо общее |

30 мг/л |

|

Нитраты |

0 мг/л |

|

Нитриты |

0 мг/л |

|

Хромат-тест |

0 мг/л |

|

Тяжелые металлы |

– |

Примечание. Составлено авторами.

Заключение

К значимым результатам исследования необходимо отнести составление подробного списка флоры исследуемых объектов в пределах природного парка «Щербаковский» и формирование комплексного представления о ландшафтном комплексе южной части ООПТ.

Состояние почв и растительных сообществ говорит о постепенном сукцессионном процессе восстановлении залежных земель после активного аграрного использования – полеводства и садоводства. Высокая степень биологического разнообразия, взаимное проникновение элементов соседствующих биоценозов, отсутствие значимых показателей химической загрязненности подтверждают предположения о высокой устойчивости экосистем природного парка и их благотворном влиянии на прилегающие территории.

Так, можно предполагать опосредованное положительное влияние формирующих ландшафтов на состояние реки Добринки и реки Волги, что выражается в снижении ее загрязненности ниже устья Добринки (Щербаковский затон).

Также важным результатом является подтверждение присутствия на территории природного парка указанных для него охраняемых видов растений и животных и обнаружение ранее не описанного для северо-восточной части Волгоградской области краснокнижного бражника кроатского Hemaris croatica (Esper, 1779).

Список литературы Комплексный экологический мониторинг урочища «Первый лес» природного парка «Щербаковский»

- Веденеев, А. М. Флора природного парка «Щербаковский» / А. М. Веденеев, М. А. Сулейманова // Изучение, сохранение и восстановление естественных ландшафтов: cб. ст. V Междунар. науч.- практ. конф. – Волгоград: Планета, 2015. – С. 58–64.

- Иванцова, Е. А. Зоогеографическая структура и формирование энтомофаунистических сообществ агролесоландшафтов степной зоны Нижнего Поволжья / Е. А. Иванцова // Известия Нижне- волжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2013. – № 1 (29). – С. 85–90.

- Иванцова, Е. А. Использование геоинформационных технологий и космических снимков для анализа агроландшафтов / Е. А. Иванцова, И. А. Комарова // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2021. – № 2 (62). – С. 357–366.

- Иванцова, Е. А. Методы оценки загрязнений окружающей среды: учеб.-метод. пособие / Е. А. Иванцова, Н. В. Герман, А. А. Тихонова.– Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2018. – 86 с.

- Иванцова, Е. А. Снижение негативного воз- действия на агроценозы путем управления примыкающими природно-антропогенными системами / Е. А. Иванцова, Н. В. Онистратенко, А. В. Холоденко, А. А. Тихонова, В. В. Новочадов // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. – 2017. – Т. 19, № 4 (41). – С. 138–146. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu3.2017.4.15

- Иванцова, Е. А. Характер взаимодействия компонентов антропогенно-трансформированных экосистем юга России / Е. А. Иванцова, В. В. Новочадов // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2019. – № 3 (55). – С. 79–86.

- Иванцова, Е. А. Экологическая оценка городских агломераций на основе индикаторов устойчивого развития / Е. А. Иванцова, М. В. Постнова, В. А. Сагалаев, А. А. Матвеева, А. В. Холоденко // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. – 2019. – Т. 21, № 2. – С. 143–156. – DOI: https://doi.org/ 10.15688/jvolsu3.2019.2.13

- Ипатов, В. С. Новые бонитировочные шкалы для оценки жизненности деревьев и древостоев / В. С. Ипатов, Г. Г. Герасименко, С. А. Комолова // Вестник СПбГУ. Серия 3. – 1995. – № 24 (4). – С. 42–48.

- Ипатов, В. С. Описание фитоценоза: метод. рекомендации / В. С. Ипатов. – СПб.: СПбГУ, 1998. – 94 с.

- Красная книга Волгоградской области. В 2 т. Т. 1. Животные. – Воронеж: [б. и.], 2017. – 81 с.

- Овсянкин, Р. В. Состояние зеленых насаждений в промышленной зоне г. Волгограда / Р. В. Овсянкин, Е. А. Иванцова // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2016. – № 2 (42). – С. 119–127.

- Общесоюзная инструкция по крупномасштабным почвенным и агрохимическим исследованиям территории колхозов и совхозов и по составлению почвенных карт территорий колхозно-совхозных управлений. – М.: Колос, 1964. – 109 с.

- Онистратенко, Н. В. Геоботанический анализ естественных и антропогенно измененных травянистых сообществ Юга России в ходе полевой практики: учеб.-метод. пособие / Н. В. Онистратенко, Е. А. Иванцова. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2020. – 80 с.

- Природный парк Щербаковский. – Волгоград, 2021. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: https://oblkompriroda.volgograd.ru/other/photography/parks/shcherbakovskiy.php. – Загл. С экрана.

- Поздеев, Д. А. Таксация леса. Kурс лекций: учеб. пособие / Д. А. Поздеев, А. А. Петров. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. – 161 с.

- Тихонова, И. О. Экологический мониторинг водных объектов: учеб. пособие / И. О. Тихонова, Н. Е. Кручинина, А. В. Десятов. – М.: Форум, 2017. – 78 c.

- Токарева, Т. Г. Экологический аспект организации природно-рекреационной зоны на территории природного парка «Щербаковский» Волгоградской области / Т. Г. Токарева // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. – 2017. – Т. 22, № 5. – С. 1002–1006.

- Шарапов, Д. Ю. Проблемы и перспективы развития экологического туризма на территории природного парка «Щербаковский» / Д. Ю. Шарапов, И. Н. Наумов // Агроэкологический туризм как инструмент устойчивого развития сельских территорий в регионах России и за рубежом: материалы Междунар. науч. конф. – Волгоград: Волгоград. гос. аграр. ун-т, 2015. – С. 228–236.