Комплексный механотермический синтез наноструктурированных гидросиликатов кальция для цементных композитов

Автор: Шошин Е.А., Тимохин Д.К., Страхов А.В., Кочергина М.П., Корольков Г.А.

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Технологии производства строительных материалов и изделий

Статья в выпуске: 3 т.17, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Применение наноразмерных гидросиликатов кальция в качестве добавок, ускоряющих структурообразование цементных композиций, становится все более популярным. Причина этого кроется в их высокой эффективности как ускорителей при отсутствии негативного влияния на долговременную прочность и долговечность цементных композитов. Дополнительным преимуществом наногидросиликатов кальция является разнообразие существующих методов их синтеза, среди которых механохимический метод выделяется доступностью сырьевой базы и простотой технического оформления синтеза. Основная часть. В обзоре рассматривается новый метод синтеза наноструктурированных гидросиликатов кальция – комплексный механотермический синтез, представляющий собой сочетание механохимического синтеза модифицированных углеводом гидросиликатов кальция с последующим их термическим разложением. Модифицированные гидросиликаты кальция, в межслоевое пространство которых интеркалирован углевод, способны разрушаться в условиях низкотемпературного термолиза (<150 oC) с образованием наночастиц гидросиликатов, коагуляция которых приводит к образованию наноструктурированной фазы гидросиликатов кальция – ксерогеля. Смесь ксерогеля с остатками сырьевых материалов, не разложившимися при термолизе гидратными фазами, представляет собой силикат-кальциевую дисперсию (СКД). Описаны технологические особенности синтеза СКД и некоторые свойства СКД. В частности, выявлено умеренное (до 60%) ускорение набора суточной прочности модифицированных СКД цементных растворов с параллельным приростом марочной прочности (17%). Отмечается значительное влияние СКД на реологические свойства цементных смесей. Заключение. Комплексный механотермический синтез является новым синтетическим направлением получения наноразмерных гидросиликатов кальция. Развитие этого направления далеко от завершения и тесно связано с развитием теоретической базы, в частности, концепции неклассической нуклеации применительно к гидросиликатным фазам. Развитие метода может быть направлено на поиск новых органических модификаторов с получением новых свойств модифицированных гидросиликатов и продуктов их термического распада, на совершенствование режимов синтеза с целью регулирования количественных и качественных параметров наноструктурированной фазы, потребительских свойств СКД, расширение сфер ее применения.

Гидросиликаты кальция, наноструктура, комплексный механотермический синтез

Короткий адрес: https://sciup.org/142244864

IDR: 142244864 | УДК: 666.9-121, 66-963 | DOI: 10.15828/2075-8545-2025-17-3-254-272

Текст научной статьи Комплексный механотермический синтез наноструктурированных гидросиликатов кальция для цементных композитов

Шошин Е.А., Тимохин Д.К., Страхов А.В., Кочергина М.П., Корольков Г.А. Комплексный механотермический синтез нанострук-турированных гидросиликатов кальция для цементных композитов. Нанотехнологии в строительстве. 2025;17(3):254–272. – EDN: AJUNAK.

В условиях повышения требований к ускоряющим добавкам (вяжущим с высокой степенью замещения цемента, 3D-печати и др.) эффективность традиционных ускорителей оказывается недостаточной [1], поэтому поиск эффективных методов ускорения гидратации цемента остается актуальной темой [2–4], а применение наноматериалов – новым трендом [5–7]. Традиционные добавки-ускорители (нитриты, нитраты, тиоцианаты и др. [8, 9]), органические вещества (формиаты, алканоламины [10–11]) и их смесей [12–13]) обладают целым букетом побочных эффектов, среди которых выделяются негативные изменения фазового состава камня, прочностных характеристик камня, долговечности [1]. На этом фоне наноразмерные гидросиликаты кальция кажутся своеобразной «панацеей»: не обладая побочными эффектами, они демонстрируют высокое сродство цементному гелю в сочетании с приемлемой стоимостью [14]. Применение на-ногидросиликатов – относительно новое направление, поэтому существует широкий круг вопросов, требующих разрешения (например, влияние Ca/ Si-отношения затравки и ее кристалличности на характеристики образующегося камня). В зарубежной литературе наногиросиликаты рассматриваются преимущественно как ускоряющие агенты [15], хотя они обладают и реологической активностью [16, 17]. Примечательно, что выход на рынок товарного ускорителя на основе наногидросиликатов кальция (суспензия Basf Master X-Seed 100) не снижает дис-куссионности темы факторов эффективности нано-гидросиликатных ускорителей, так как в число фак-

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ торов эффективности наногидросиликатов, помимо ожидаемых концентрации наночастиц, их размера, морфологии и Ca/Si-отношения, минерального состава вяжущего, включается, согласно [14], также и способ получения наноматериала. Последнее само по себе наглядно демонстрирует отсутствие ясности в вопросе механизмов влияния наногидросиликатов на цементную систему.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНОХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ ГИДРОСИЛИКАТОВ КАЛЬЦИЯ

3. КОМПЛЕКСНЫЙ МЕХАНОТЕРМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ

3.1. Формирование C–S–H-фазы с позиции неклассической нуклеации

Прямое химическое взаимодействие SiO2 и CaO может быть осуществлено как при обычных условиях, так и при повышенных температурах и давлении в рамках, например, механохимического синтеза. В обычных условиях параметры реакции будут определяться растворимостью компонентов системы в воде, и низкая растворимость SiO2 определяет значительную длительность процесса (до месяца [16]). Механохимический синтез позволяет ускорить пуццолановую реакцию, сократив длительность синтеза до нескольких часов или дней [16]. В основе ускоряющего эффекта лежит механоактивация – эффективный способ увеличения активности минерального сырья [17–20]. Механо-химический синтез проводится в форме «мокрого» помола, где жидкая фаза обеспечивает лучшую гранулометрию продуктов помола [21] и способствует формированию нанофаз [22, 23]. Параллельно увеличивается растворимость минерального сырья [24], что позволяет снизить водо-твердое отношение. Последнее дает более широкие возможности управления Ca/Si-отношением синтезируемых гидросиликатов. Пожалуй, наиболее значимое преимущество механохимического синтеза в том, что Ca/Si-отношение исходной сырьевой смеси определяет Ca/Si-отношение получаемых гидросиликатов [14, 25], кроме того, метод ориентирован на применение доступного сырья и разнообразного помольного оборудования [26, 27]. В то же время, с позиций применения в строительстве, «отходы» механохимического синтеза в виде непрореагировавших зерен сырьевых материалов могут выступать полезным компонентом сырьевой строительной смеси, где принцип полимодальности зерновой смеси является определяющим – и это еще одно неочевидное преимуществом механохимического синтеза. Однако длительность механохимического синтеза остается наиболее «невыгодной» стороной этого процесса. Но решение проблемы длительности синтеза может быть найдено в комплексном подходе к синтезу наночастиц гидросиликатов.

Выше отмечалось, что механохимический синтез проводится в форме «мокрого» помола, предполагающего определенную последовательность гетерофазных процессов фазообразования. Как раз гетерофазные процессы являются темой актуальных научных изысканий, результаты которых могут иметь в отношении цементных систем многообещающее продолжение как в теоретическом, так и практическом плане. Знакомство с ними позволит лучше понять особенности и перспективы комплексного механотермического синтеза (КМТ-синтеза).

Сложность структуры C–S–H-фаз и неопределенность механизмов их формирования являются причиной регулярного появления все новых работ, посвященных этой теме (например, одна из последних – [28]).

Неупорядоченная слоистая структура гелевых фаз (C–S–H-фазы) определяется системой мостиковых межслойных ионов кальция. Это рассматривается как основной фактор, определяющий сложность трехмерной структуры C–S–H-фаз [29] и не имеющий объяснения в рамках традиционной модели формирования твердой фазы [30], предполагающей образование и рост критических зародышей новой фазы [31].

Согласно новой концепции фазообразования – неклассической нуклеации – образование новой фазы начинается с образования «докритических кластеров» («псевдофаз», предшественников зародышей), которые превращаются в кластеры критических размеров и растут с образованием конечной фазы. Эволюция докритических кластеров новой фазы определяется процессами агрегации, диффузии и конвекции [32]. Отличительными элементами концепции неклассической нуклеации являются, во-первых, отсутствие тождества морфологии предшественника зародышей новой фазы и кристалла конечной фазы [33–35], а во-вторых, высокая чувствительность «предшественников» к присутствию в растворе органических веществ, присутствие которых может изменить время индукции, стабильность «предшественника», изменить размер и форму кристаллов [36, 37].

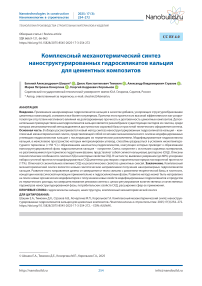

Формирование C–S–H-фаз с позиций концепции неклассической нуклеации представляет собой образование наноразмерных глобул (капель, «предшественников») аморфных гидросиликатов кальция, формирующих затем фрактальные структуры (рис. 1) [31]. Через 15 мин в капле наноагрегата формируется

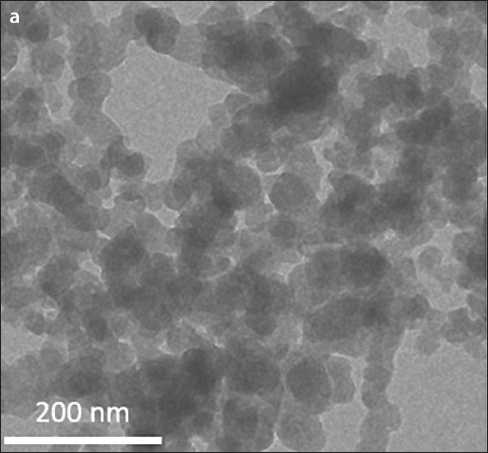

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ядро, а на поверхности капли появляются нанопленки, количество которых растет по мере «растворения» капель (рис. 2). В течение часа капли гидросиликатов трансформируются в хорошо знакомые пленки C–S–H-фазы.

Процесс преобразования капель в нанопленки имеет определенный калориметрический портрет – последовательность эндо- и экзотермических эффектов, соответствующих образованию капель и их трансформации [31]. Присутствие поликарбоксилат-ного пластификатора способствует стабилизации капель гидросиликатов: их трансформация в нанопленки замедляется, а начало процесса трансформации смещается в сторону бо́льших времен. Траектория трансформации капли не изменилась, но увеличилось содержание кальция в капле, а сами капли гидросиликатов образовали более рыхлые агрегаты.

Т.е. доказано влияние на процесс эволюции капель органических агентов. И хотя данный взгляд на процессы формирования C–S–H-фаз пока дискутируется, ясно, что стереохимия органических добавок имеет важное значение для эволюции силикатной системы. При этом стереохимия органической молекулы должна соответствовать стереохимии как водного раствора, так и минеральной фазы. И углеводы в этом плане полностью отвечают этому требованию, что более подробно будет рассмотрено ниже.

3.2. Влияние добавок углеводовна фазообразование Са(ОН)2

Авторы [38] описали способность сахарозы кардинально менять морфологию кристаллов Са(ОН)2. Причин этому может быть несколько: будучи слабой

Рис. 1. Микроэлектронные изображения C–S–H, осажденного из растворов Ca(NO3)2 и Na2SiO3 (5 мин): а – фрактальная структура из капель (×30 000 крат); б – отдельная капля гидросиликатов кальция [31]

Рис. 2. Микроэлектронные изображения C-S-H, осажденного из растворов Ca(NO3)2 и Na2SiO3 через: а – 15; б – 45; в – 60 минут [31]

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ многоосновной кислотой [39], сахароза может диссоциировать до четвертой ступени в зависимости от рН среды. Cа(ОН)2 также способен к ступенчатой диссоциации и с ростом рН доля ионов Са(ОН)+ увеличивается [40]. В этих условиях сахароза способна образовывать ряд кальциевых комплексов с соотношением Са:Sucr = 1:4 (где Sucr – сахароза) при рН > 12, до Са:Sucr =1:1 при рН <11 [41, 42]. Изменчивость свойств сахарозы в зависимости от рН раствора определяет ее высокую адсорбционную активность, а также высокие уровни пересыщения раствора по Ca2+. Все вместе способно кардинально изменить кинетику зародышеобразования и повлиять на число образующихся кристаллов и их размеры.

С другой стороны, стереохимия углеводов позволяет им эффективно замещать отдельные молекулы воды в системе водородных связей водного раствора [43–45], что не может не изменить условия формирования зародышей по неклассической схеме. Последнее было доказано в работе [46], авторы которой выявили цепочку превращений: предъядерные кластеры – плотные жидкие предшественники (стадия преднуклеации) – аморфный Cа(ОН)2 – метаста-бильный нанокристаллический Cа(ОН)2. Углеводы, исследованные в работе, не нарушают последовательности превращений, но активно влияют на этап преднуклеации, замедляя эволюцию предшественников твердой фазы Cа(ОН)2. В итоге сохраняются высокие уровни пересыщения раствора при замедлении формирования аморфного Cа(ОН)2. Авторы [47] отмечают обратную зависимость между уровнем пересыщения раствора в начале зародышеобразования и конечными морфологическими характеристиками Cа(ОН)2, что не соответствует представлениям классической теории кристаллизации. Кроме того, присутствующие при нуклеации добавки способны влиять не только на морфологию, но и на свойства образующегося Cа(ОН)2, (например, на способность к карбонизации) [38, 48]. Важность факта способности Са(ОН)2 к эволюции по схеме неклассической нуклеации особенно возрастает с учетом того, что, согласно dreierkette-модели Тейлора (сформулирована в 1986 году, но до сих пор актуальна), формирование C–S–H-фазы начинается с образования пластинки Са(ОН)2, на поверхности которой «адсорбируются» мономерные или олигомерные кремнекислородные тетраэдры. Следовательно, морфология и свойства «первичных» частиц Са(ОН)2 может определять морфологию и свойства образующихся впоследствии силикатов.

-

3.3. Предпосылки эффективности сочетания методов механохимического синтеза

и термолиза в технологии высокодисперсных силикатных систем

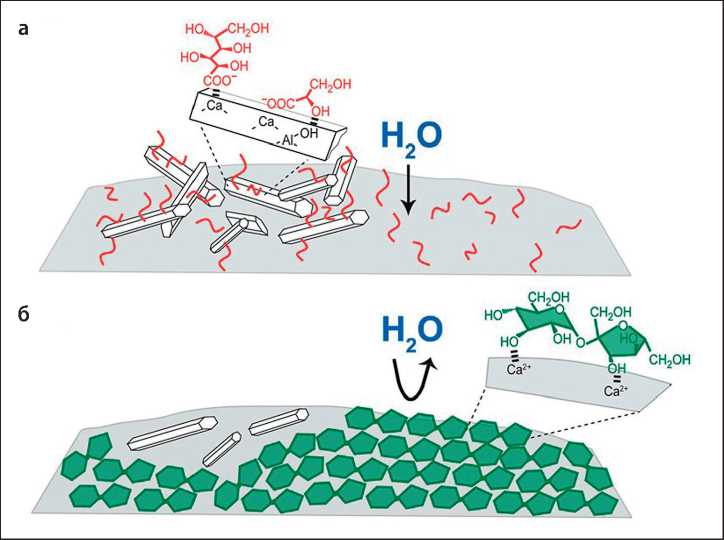

Яркой иллюстрацией важности стереохимического фактора являются результаты работ авторов [49, 50], где показаны принципиальные различия в адсорбции моно- и дисахаридов на поверхностях цементного клинкера и гидросиликатов. Сахароза, как дисахарид, благодаря пространственному строению своей устойчивой в щелочной среде молекулы образует адсорбционный комплекс на поверхности алита с участием трех ОН-групп, тогда как глюкоза адсорбируется только по карбонильной группе в открытой форме [49] (рис. 3). В результате поверхность силиката блокируется: согласно [49], скорость ги-

Рис. 3. Схема расположения адсорбированных молекул углеводов на поверхности алюмината кальция: а – глюкозы, б – сахарозы [49]

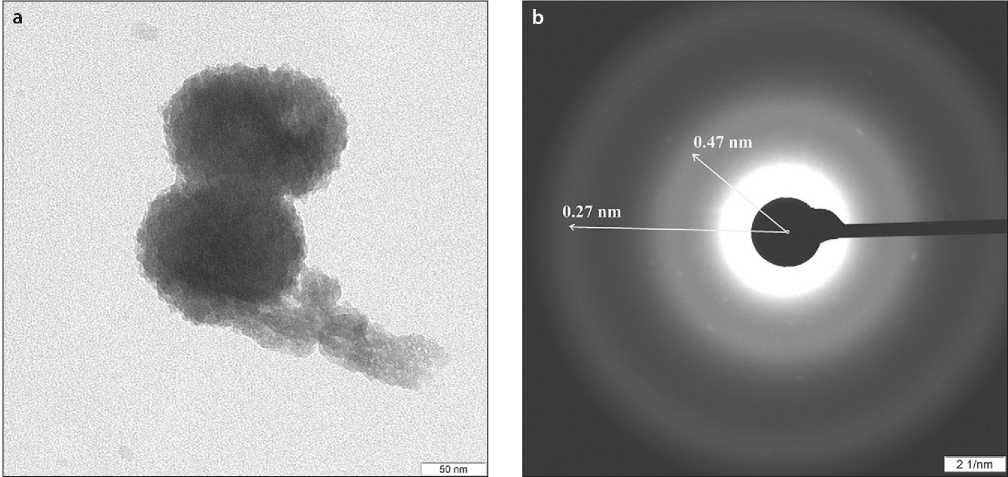

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ дратации алита в присутствии сахарозы снижается на 90%. Одновременно с этим продукты гидратации отличаются большей дисперсностью и дефектностью формы. Механическое блокирование поверхности, согласно [49], является причиной замедляющего эффекта сахарозы. Но, с точки зрения обсуждаемой в этой работе темы, более важно то, что блокирование поверхности силиката может быть преодолено помолом. При этом сами углеводы встраиваются в структуру гидратных фаз, меняя величины межслоевого расстояния пропорционально собственной совместимости с трехмерной сеткой водородных связей воды [51] (рис. 4).

Последнее подтверждает участие углеводов в формировании модифицированных гидратных фаз предположительно на стадии формирования капель, когда нанокластеры новой фазы агрегируются в водном растворе, где фрагменты сетки водородных связей воды замещены молекулами углеводов. А с другой стороны, присутствие углевода в структуре модифицированной гидратной фазы может повлиять на ее свойства, в частности, на отношение модифициро- ванных гидратных фаз к нагреванию и обезвоживанию.

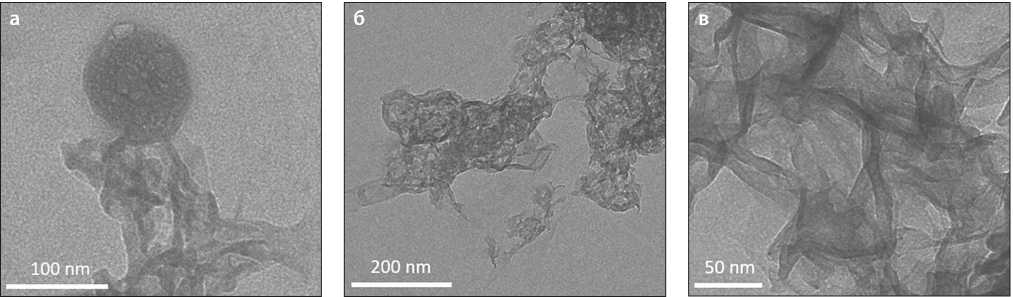

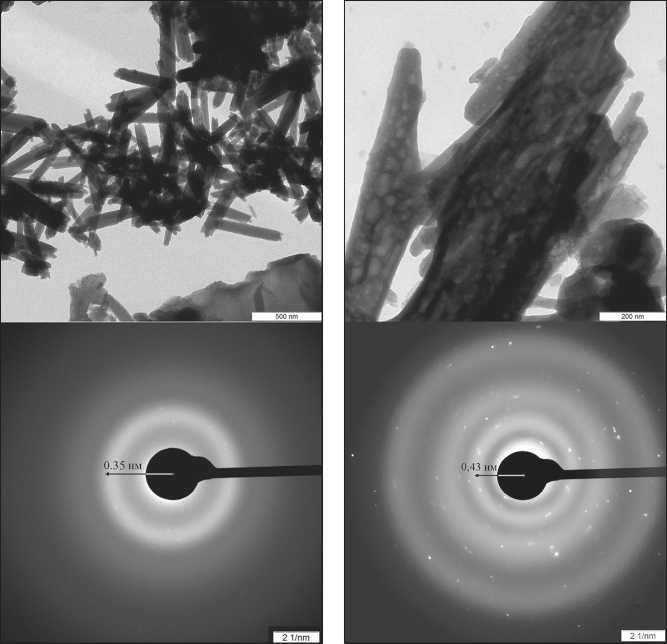

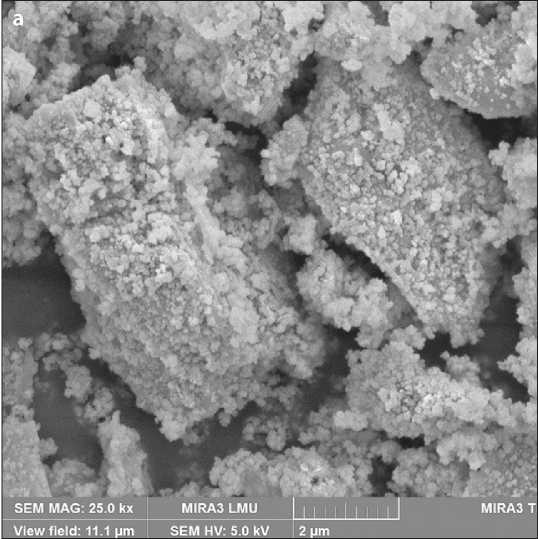

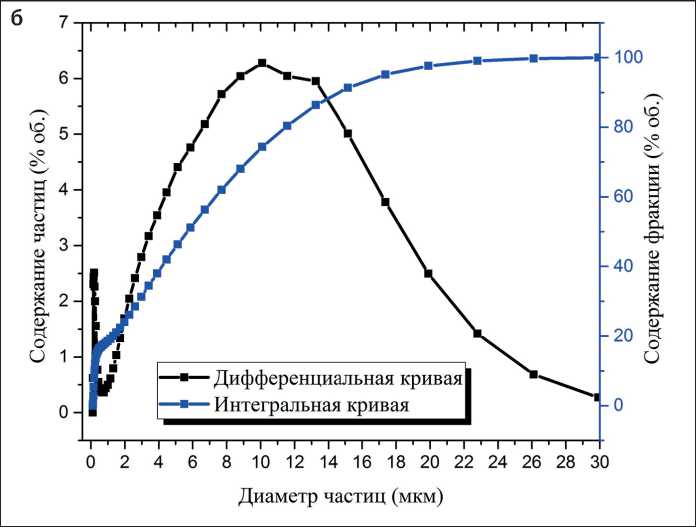

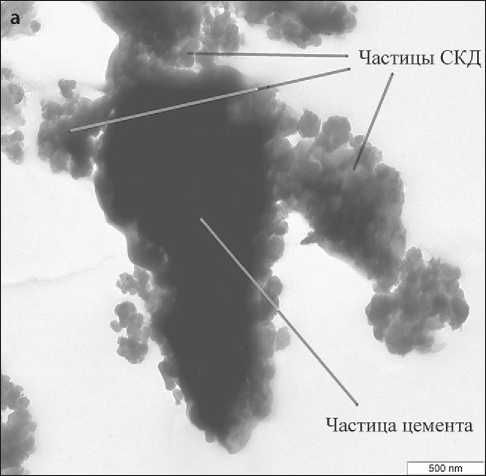

Все эти соображения и легли в основу комплексного механо-термического синтеза, который представляет собой двухэтапный процесс: первый этап заключается в помоле минерального сырья в растворе углевода с образованием модифицированных сахарозой гидросиликатов кальция (МГС), второй этап – термическая обработка продуктов механохимического синтеза, в результате чего наблюдается фрагментация частиц МГС (самоди-спергирование) с образованием полимодального силикатного порошка – силикат-кальциевой дисперсии (СКД) [52]. Полимодальность обеспечивается присутствием непрореагировавших сырьевых минеральных частиц (микрометрическая фракция) и субмикрометрических частиц ксерогеля – рыхлого коагулюма слабосвязанных между собой наночастиц гидросиликатов кальция (рис. 5а). Наличие частиц ксерогеля определяет сравнительно высокий уровень удельной поверхности порошков (по БЭТ): например, 1,5-часовой механохимический

Лактоза/0,35 нм / Мальтоза / 0,43 нм /

Сахароза / 0,45 нм / максимально совместима

наименее совместима умеренно совместима

Рис. 4. Изменение межплоскостного расстояния гидратных фаз, модифицированных разными углеводами (SAED-анализ, волновое число 2 нм–1): углевод / межплоскостное расстояние модифицированных гидратных фаз / совместимость углеводов с трехмерной сеткой водородных связей воды [51]

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Рис. 5. Морфология СКД (а) и кривые распределения частиц СКД по размерам (б), модифицирующий углевод сахароза. Длительность механохими-ческого синтеза 1,5 часа [53]

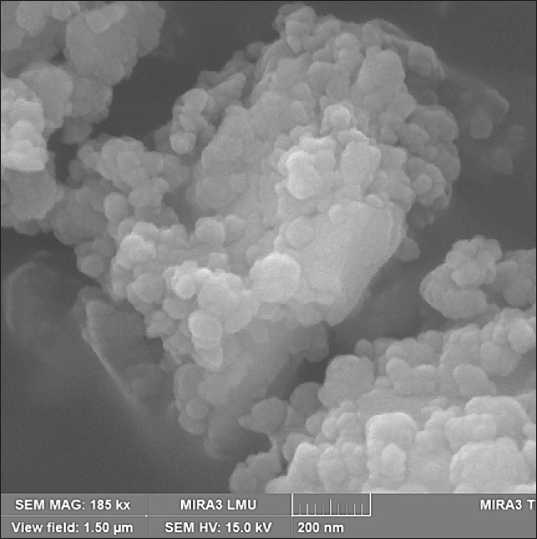

синтез МГС с последующей термической обработкой полученных продуктов позволяет получить порошок с удельной поверхностью 26,3 ± 0,7 м2/г при содержании нанофазы 6–8% [53]. Частицы ксерогеля «привязаны» к поверхности микрометрической фракции, это облегчает гомогенизацию нанофазы в объеме цементной композиции. В дополнение к этому, при помоле СКД с цементом слабосвязанные между собой наночастицы гидросиликатов отделяются от частиц ксерогеля и распределяются по поверхности частиц вяжущего в виде более мелких агрегатов или изолированных наночастиц (рис. 6) [54]. Такая морфология нанофазы СКД формирует комплексный эффект применения СКД:

обеспечивает выраженные водоудерживающий, пластифицирующий эффекты, эффекты ускорения набора прочности цементных композиций [55]. В то же время, высокое содержание микрометрических фракций в составе СКД (рис. 5б) и нахождение наночастиц гидросиликатов в форме частицы ксерогеля снижают ускоряющее действие добавки СКД и обуславливают ее высокие (по сравнению с наносуспензиями [14]) дозировки. С другой стороны, 1,5 часа механохимического синтеза (использованные, например, в [52]) назначались с тем, чтобы обеспечить присутствие микрометрических фракций в СКД и могут быть увеличены для изменения гранулометрического состава СКД.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Рис. 6. Характер взаимодействия частиц СКД с частицами цементного клинкера (Ц+СКД (15%)) после ультразвуковой обработки образца в абсолютном этаноле [54]

3.4. Техника проведения механохимического синтеза

Проведение механохимического синтеза модифицированных сахарозой гидросиликатов кальция – МГС – возможно с использованием планетарной мельницы с регулируемой интенсивностью помола (например, [52, 53]). Это особенно удобно при проведении поисковых исследований. Для промышленной адаптации технологии эффективнее использовать вибрационные мельницы инерционного типа: они обладают простой конструкцией и адаптированы для «мокрого» помола. В условиях стационарного режима работы вибромельницы глубина механохимического синтеза регулируется длительностью помола.

В качестве минерального сырьевого компонента возможно использовать продукты различного происхождения, например, смесь кремнеземистой породы и негашеной извести. В качестве кремнеземистой породы может выступать опока, микрокремнезем, шлаки и даже кварцевый песок. Различия между ними только в характере кристаллической решетки и уровне дисперсности: с ростом кристалличности химическая активность сырья закономерно снижается, что потребует увеличения длительности меха-нохимического синтеза.

В качестве минерального сырья возможно использовать портландцемент, стоимость которого значительно ниже стоимости товарной негашеной извести. Причем к применению пригодны как низкомарочные, так и лежалые цементы со сниженной гидратационной активностью. Высокая гидратационная активность цемента позволяет минимизировать время механохимического синтеза.

Следует отметить, что использование в меха-нохимическом синтезе наногидросиликатов клинкерных минералов цемента хорошо известно [56, 57], недостатком этого варианта является необходимость «отмывать» излишки свободного Са(ОН)2, образующегося при гидратации алита. В случае комплексного механотермического синтеза излишки свободного Са(ОН)2 можно «утилизировать» введением в помольную смесь дополнительного количества пуццолана. Таким образом, цементы, в том числе и некондиционные, как минеральное сырье для механохимического синтеза МГС обладают рядом преимуществ, обеспечивающих их сравнительно высокую конкурентность.

3.5. Техника проведения термолиза МГС

Цель проведения термолиза МГС – дегидратация гидросиликатов. При этом условия термолиза достаточно мягкие (до 150 °С), чтобы предотвратить термическое окисление углеводов. Предположительно, перестройка системы водородных связей в системе «силикат–углевод» является причиной разрушения массива модифицированных гидросиликатных фаз и образования наночастиц гидросиликатов (процесс самодиспергирования) [52]. При этом для минимизации эффектов компактизации наночастиц следует снижать температуру синтеза [58], что, в свою очередь, может быть достигнуто снижением пар-

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

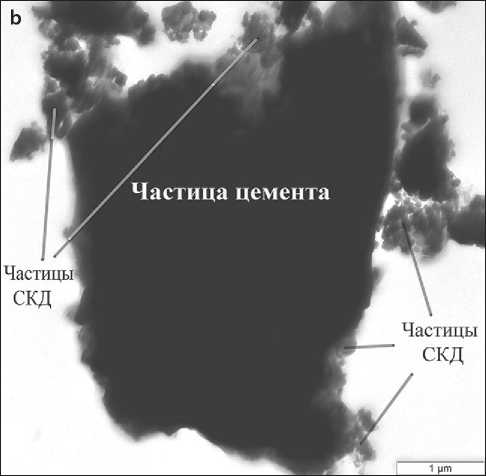

Рис. 7. SAED-анализ продуктов термолиза МГС: а – агрегированная частица в составе ксерогеля СКД; б –диф-рактограмма агрегированной частицы [52]

циального давления пара воды в процессе термолиза, например, вакуумированием системы и/или применением водопоглотителей. При применении вакуумирования оптимальный температурный диапазон термолиза составляет 120–130 °С [51]. Образующиеся в результате самодиспергирования наночастицы гидросиликатов кальция характеризуются переменным составом и скрытокристаллической структурой (рис. 7).

Обладая избытком поверхностной энергии, наночастицы активно коагулируют и образуют коагу-люм – рыхлые частицы ксерогеля, структура которого во многом определяется видом модифицирующего углевода [53].

Таким образом, содержание в составе СКД нано-структурированной фазы – ксерогеля – определяется объемом синтезированного МГС, т.е. длительностью механохимического синтеза, структура ксерогеля – видом углевода и параметрами термолиза.

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

4.1. Эффект созревания

4.2. Реология помольных суспензий

КМТ-СИНТЕЗА

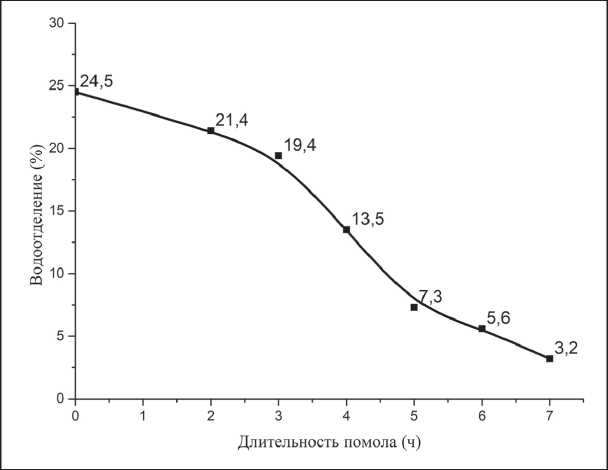

Сырьевые суспензии после помола необходимо подвергать созреванию без доступа воздуха. Это связано с наличием пролонгированного действия механохимического синтеза [22], т.е. продолжением фазовых процессов в течение суток после прекращения помола. Созревание суспензий сопровождается водоотделением и желатинизацией до полной потери подвижности. Величина водоотделения (по ГОСТ 310.6-2020) уменьшается с ростом длительности помола (рис. 8), что характеризует рост содержания в суспензии высокодисперсных фаз.

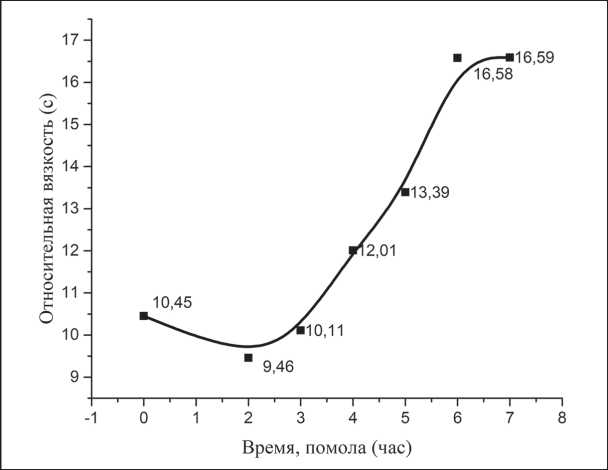

Содержание высокодисперсной фазы – основной фактор реологии помольных суспензий, однако и содержание углевода также оказывает на нее влияние (рис. 9) [59]. Присутствие сахарозы незначительно увеличивает относительную вязкость исходной водо-цементной суспензии, что, скорее всего, объясняется способностью сахарозы образовывать на поверхности силиката (в присутствии Са(ОН)2) полимолекулярные адсорбционные сэнд-вич-структуры из чередующихся молекул сахарозы и ионов Са2+, связанных с ними координационными связями [60].

Сахароза активно вовлекается как в состав по-лимолекулярных адсорбционных оболочек, так и в межслоевое пространство синтезируемых гидро-силикатных фаз [51]. Вопрос соотношения между адсорбированной и абсорбированной формами углевода остается открытым и требует дальнейшего изучения, но факт снижения равновесной концентрации сахарозы в жидкой фазе суспензии за 3 ч помола с 1,48% до 0,07% свидетельствует об эффективности процессов поглощения углевода силикатными фазами. Стабилизация относительной вязкости помольной суспензии после 6 ч помола может рассматриваться как признак окончания синтеза.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Рис. 8. Изменение водоотделения в ходе созревания суспензии МГС от длительности помола

Рис. 9. Изменение относительной вязкости суспензии МГС (по ВЗ-4) от длительности помола [59]

4.3. Структурно-морфологическое состояние помольных суспензий

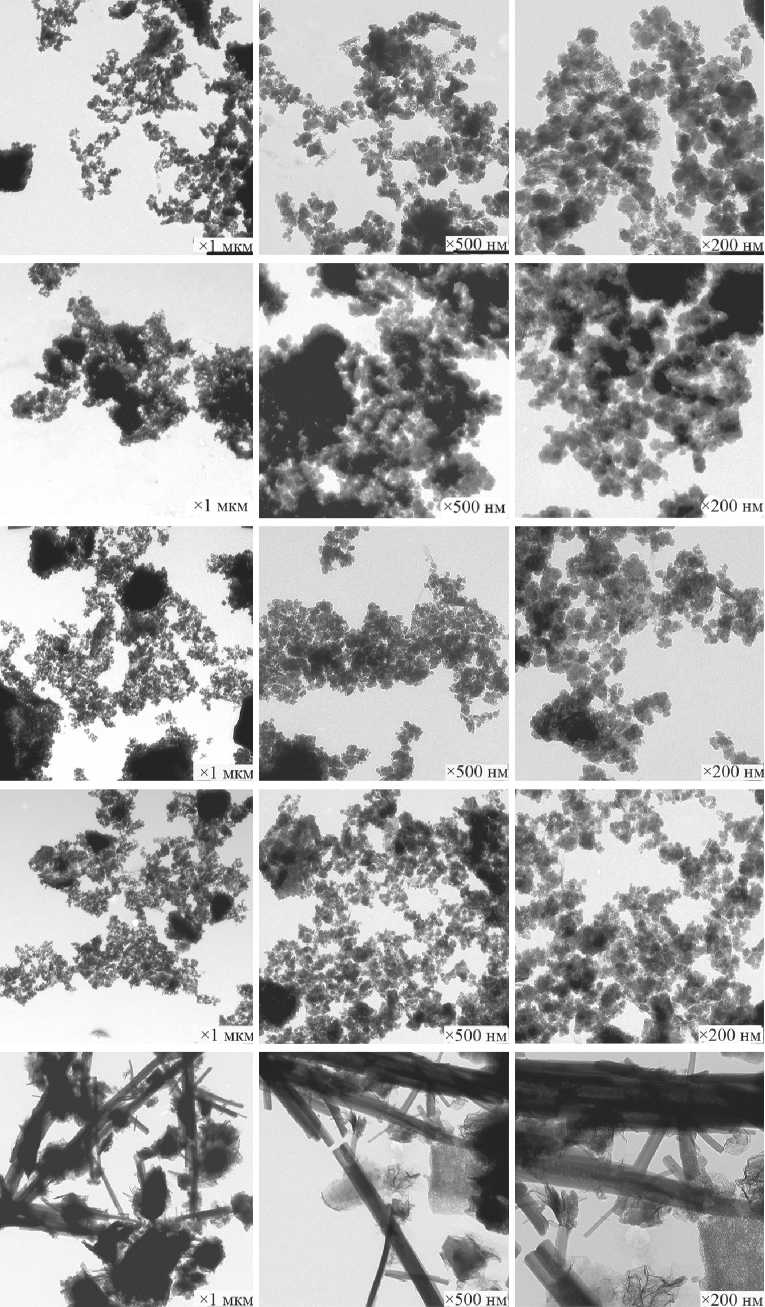

Полученные термолизом СКД содержат в своем составе частицы ксерогеля, морфология которых постоянна на всем протяжении механохимического синтеза (рис. 10) [59].

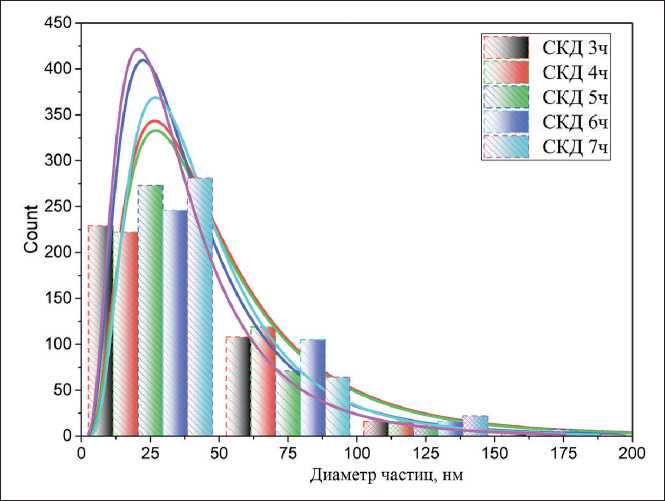

Прямое измерение размеров первичных наночастиц гидросиликатов в составе частиц ксерогеля показало, что увеличение длительности помола сырьевой суспензии меняет характер распределения по размерам первичных наночастиц: стандартное отклонение сокращается вдвое, наблюдается уменьшение (более чем на 20%) медианы, среднего диаметра наночастиц и максимального размера первичных наночастиц гидросиликатов кальция – наблюдаются эффекты вырождения (рис. 11) [59].

4.4. Состояние модифицирующего углевода в структуре СКД

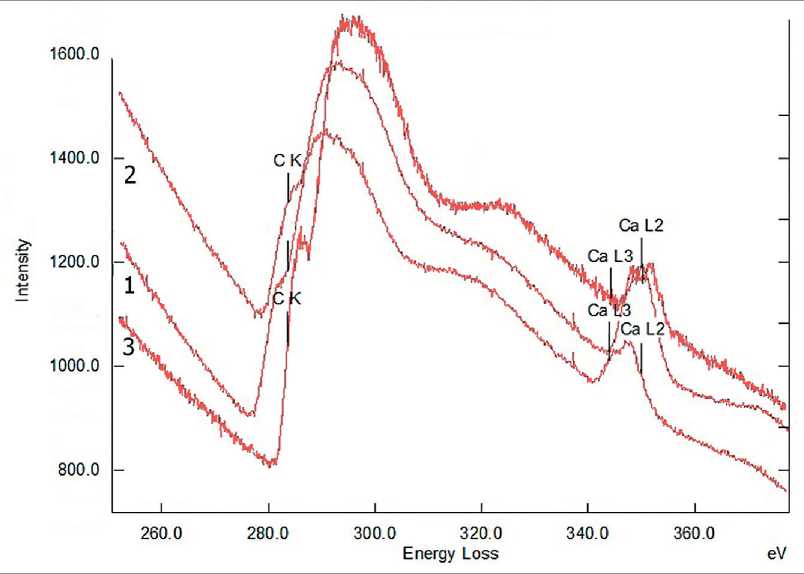

Увеличение длительности механохимического синтеза не влияет на структуру частиц ксерогеля в составе СКД, но определяет их содержание в СКД. Методом EELS-спектроскопии [61] доказано постоянство формы и положения полос поглощения возбужденного Сπ*-состояния углерода и возбужденного Cσ*-состояния атомов углерода, входящих в состав углевода (рис. 12) [59] независимо от длительности помола.

-

4.5. Фазовое состояние гидратных фаз помольной суспензии в процессе механохимического синтеза

-

5. ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ СКД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ МЕХАНОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

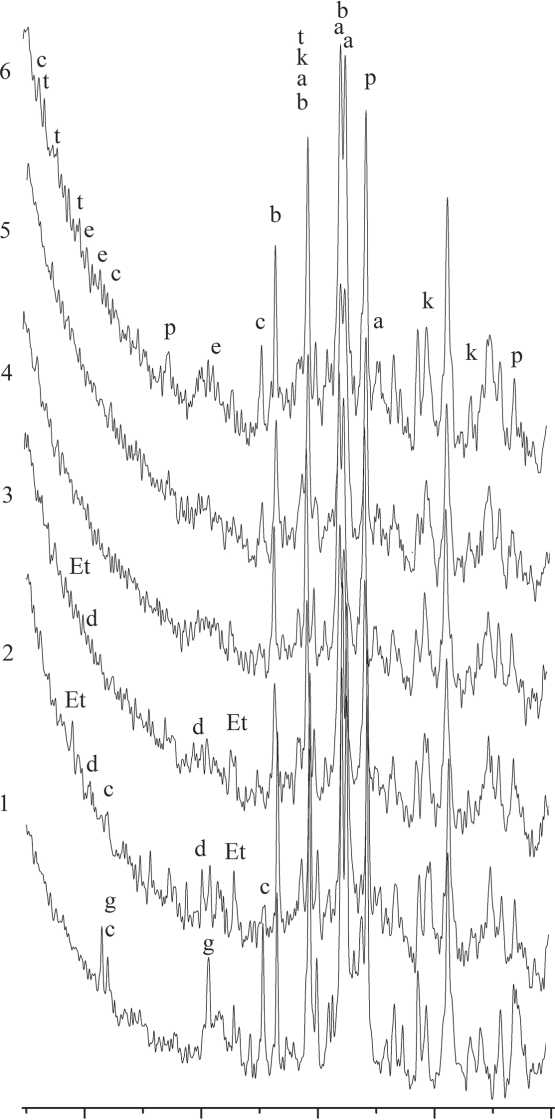

Качественный рентгенофазовый анализ (РФА) позволяет контролировать динамику изменений фазового состава СКД по относительной интенсивности сигналов фаз (по отношению к интенсивности сигнала исходных алито-белитовых фаз цементного клинкера (JАБф) в области углов 2Θ = 32,4–32,8 град). Зависимость величины сигнала относительной интенсивности слабозакристаллизованных фаз в составе СКД от длительности механохимического синтеза соответствующих МГС носит экстремальный характер с экстремумом при 6 ч помола (табл. 1) [59]. Рост интенсивности этого сигнала обусловлен, в том числе, расходованием клинкерных фаз портландцемента в механохимическом синтезе (сигнал JАБф используется для сравнения). 15%-ое снижение интенсивности сигнала скрытокристаллических фаз после 6 ч помола обусловлено активизацией кристаллизации скрытокристаллических фаз: в соответствующих образцах СКД наблюдается появление и рост интенсивности сигналов портландита и алюминатов кальция (рис. 13) [59].

Таким образом, 6 ч являются «поворотной» временной точкой в механохимическом синтезе, за которой следует оформление кристаллических гидратных фаз из объема накопленных в ходе механохи-мического синтеза слабозакристаллизованных фаз.

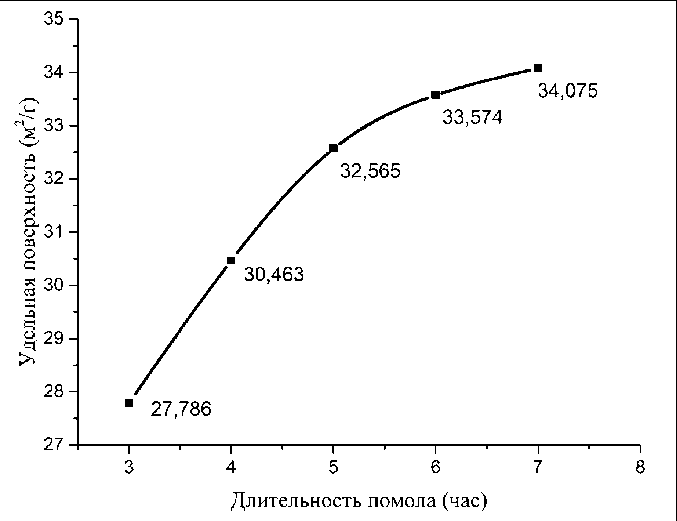

Увеличение длительности механохимического синтеза ожидаемо привело к росту удельной поверхности СКД. При этом активизация кристаллизации гидратных фаз после 6-ти часов помола совпадает с замедлением роста удельной поверхности получаемых СКД (рис. 14). Однако роль процессов кристаллизации гидратных фаз в замедлении роста величины

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

а

б

в

д

Рис. 10. Морфология частиц ксерогеля в составе СКД (длительность помола): а) СКД (1,5 ч); б) СКД (3 ч); в) СКД (5 ч); г) СКД (7 ч). Морфология частиц МГС – д [59]

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

|

Образец, длительность м-х синтеза |

Число измерений |

Средний диаметр, нм |

Стандартное отклонение |

min, нм |

Медиана, нм |

max, нм |

|

СКД, 3ч |

369 |

54,42 |

55,96 |

7,2 |

39,6 |

576 |

|

СКД, 4ч |

369 |

53,35 |

48,76 |

7,2 |

42,2 |

468 |

|

СКД, 5ч |

369 |

44,82 |

42,10 |

7,2 |

32,4 |

351 |

|

СКД, 6ч |

369 |

45,61 |

27,71 |

7,2 |

37,6 |

158 |

|

СКД, 7ч |

369 |

39,44 |

28,02 |

7,2 |

32,4 |

162 |

Рис. 11. Гранулометрия наночастиц в составе частиц ксерогеля [59]

Рис. 12. EELS-спектры частиц ксерогеля СКД, для различной длительности механохимиче-ского синтеза: 1 – 4 часа;

-

2 – 5 часов;

-

3 – 7 часов [59]

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Таблица 1. Изменения интенсивности сигналов слабозакристаллизованных фаз в составе СКД в зависимости от длительности механохимического синтеза МГС [59]

|

Длительность механо-химического синтеза МГС, час |

Относительная интенсивность сигнала слабозакристаллизованных фаз СКД в интервале углов 2Θ (J(2Θ)/JАБф) |

||||

|

J (18–23) /J АБф |

J (25–38) /J АБф |

J (41–34) /J АБф |

J (49–58) /J АБф |

Суммарная интенсивность сигнала |

|

|

3 |

– |

4,38 |

2,54 |

- |

6,93 |

|

4 |

0,98 |

3,58 |

2,09 |

2,30 |

8,96 |

|

5 |

1,16 |

4,39 |

1,58 |

1,98 |

9,01 |

|

6 |

0,88 |

5,70 |

1,85 |

2,70 |

11,14 |

|

7 |

1,03 |

5,04 |

1,03 |

2,27 |

9,38 |

10 20 30 40 50

Угол дифракции, 20 (град)

удельной поверхности СКД требует дополнительного изучения.

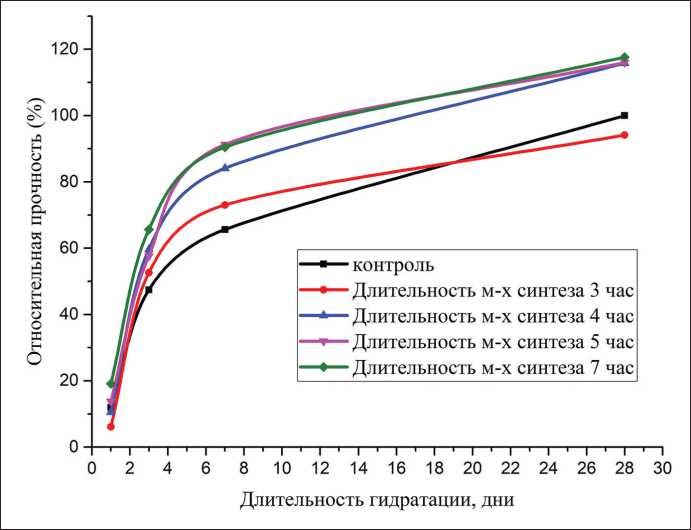

Увеличение длительности механохимического синтеза, в целом, сопровождается приростом ранней прочности модифицированных цементных растворов (рис. 15, табл. 2). Исключение составляют добавки СКД трехчасового помола (СКД-3ч) и СКД-4ч: в их присутствии суточная прочность снижена, что связано с замедляющим влиянием свободной сахарозы в составе СКД [62]. Добавки СКД-5ч и СКД-7ч ускоряют набор суточной прочности на 39% и 59% соответственно, что объясняется, с одной стороны, преобладающим ускоряющим действием нанофазы в составе СКД [55], а с другой – ростом доли абсорбированной гидратными фазами сахарозы, т.к. углевод, прочно удерживаемый силикатной матрицей, не способен экстрагироваться в воду затворения и влиять на скорость набора прочности.

Рис. 13. Дифрактограммы СКД, полученных при различной длительности помола: 1 – контроль (цементный камень); 2–6 – СКД, полученные при 3, 4, 5, 6 и 7 ч помола соответственно [59]

а – Алит Сa3SiO5

b – Белит γ-Ca2SiO4

c – CaO·Al2O3·10H2O d – 3CaO·Al2O3·6H2O e – Ca4Al2O7xH2O

Et – фазы группы эттрингита, в частности Ca6Fe2(SO4)3(OH)12·25–27H2O g – CaSO42H2O k – СаСО3

p – Ca(OH)2 (портландит)

t – фазы группы тоберморита, в частности, 5CaO·6SiO2·2,5H2O

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Рис. 14. Зависимость удельной поверхности СКД (БЭТ) от длительности механохимического синтеза МГС [59]

Рис. 15. Изменения относительной прочности модифицированных цементных растворов (содержание СКД 10%) в зависимости от длительности механохимического синтеза

Таблица 2. Прочность на сжатие (МПа) цементного раствора с добавкой СКД (10 %) в зависимости от длительности механохимического синтеза МГС

|

Длительность гидратации, сутки |

контроль |

Длительность механохимического синтеза |

|||

|

3 час |

4 час |

5 час |

7 час |

||

|

1 |

4,99 |

2,55 |

4,39 |

5,75 |

7,97 |

|

3 |

19,79 |

21,95 |

24,88 |

24,04 |

27,36 |

|

7 |

27,36 |

30,46 |

35,17 |

38,06 |

37,73 |

|

28 |

41,71 |

39,25 |

48,30 |

48,38 |

49,06 |

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Следует отметить, что остаточное содержание не-гидратированного цемента в составе СКД 5ч и СКД 7ч априори является минимальным в рассматриваемом ряду (3ч–7ч) дисперсий, но при этом именно эти СКД демонстрируют наибольший прирост прочностных характеристик образцов раствора на всех сроках гидратации. Последнее означает, что остаточное содержание негидратированного клинкера в составе СКД не является фактором, определяющим величину прироста прочности модифицированных СКД образцов цементных растворов.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В основе технологии КМТ-синтеза лежит способность гидросиликатов кальция, модифицированных углеводами (в частности, сахарозой), самодиспер-гироваться при дегидратации с образованием нано-структурированных гидросиликатных фаз. Механизм процесса самодиспергирования – в стадии изучения, но уже сейчас ясны его особенности: мягкие условия термолиза позволяют наноструктурированным фазам СКД находиться в скрытокристаллическом состоянии; в механохимическом синтезе МГС потенциально могут быть использованы не только углеводы, но и другие органические агенты, отвечающие специфическому набору требований к пространственному строению молекулы; минеральным сырьем для комплексного механотермического синтеза экономически целесообразно использовать портландцемент, однако возможно использование и другого кремнеземсодержащего сырья.

При использовании в качестве минерального сырья портландцемента оптимальная длительность механохимического синтеза составляет 6 ч, превышение этого значения приводит к снижению скорости прироста удельной поверхности конечного СКД.

Длительность механохимического синтеза МГС не влияет на морфологию частиц ксерогеля в составе СКД, но улучшает гранулометрические характеристики нанодисперсной фазы и увеличивает объем синтезированных нанофаз.

Компактированная форма наногидросиликатов кальция предопределяет умеренную ускоряющую активность СКД в отношении процессов твердения цементных растворов и высокие дозировки СКД (10%). В то же время СКД увеличивает марочную прочность образцов, что нехарактерно для «CSH-seeds»-добавок.

Комплексный механотермический синтез является новым направлением в синтезе наноразмерных гидросиликатных фаз, базирующимся на специфических свойствах гидросиликатов кальция, модифицированных органическими агентами. Развитие этого направления далеко от завершения, а решение прикладных вопросов тесно связано с развитием теоретической базы, в частности, с приложением подходов концепции неклассической нуклеации к формированию гидросиликатных фаз. Высокий потенциал этой концепции в плане управления свойствами образующихся гидратных фаз определяет потенциал развития комплексного механотер-мического синтеза.