Комплексный мониторинг бактериопланктона рыбоводного хозяйства реки Тулома и энтеральной микробиоты кишечника, культивируемой в садках форели

Автор: Ускова И. В., Потешкина В. А., Калинчук К. А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 3 т.22, 2019 года.

Бесплатный доступ

Данная публикация посвящена сфере охраны и управления технологиями выращивания аквакультуры. Представлен комплексный мониторинг микробиологических параметров водной среды реки Тулома и наблюдение флуктуаций микробных сообществ культивируемой в садках радужной форели (Parasalmo mykiss). На основании изучения закономерностей распределения гетеротрофного бактериопланктона воды садкового хозяйства р. Тулома определен коэффициент трофности, значение которого увеличивается в весенне-летний сезон и имеет значимую корреляционную связь с температурой воды (коэффициент равен 0,7). Дан анализ сезонной динамики соотношения автохтонной и аллохтонной микробиоты воды в пределах садковой зоны, результаты которого показывают угнетение процесса водного самоочищения в весенне-летний сезон и завершающегося зимой. Появление весной бактерий кишечной группы, в количестве, допустимом нормативной документацией, указывает на санитарную оценку воды. Разработан метод соскоба слизистой с заданной площади поверхности кишечника радужной форели для расчета посевного материала, позволяющий провести сравнительный анализ числовых характеристик энтеральной микробиоты как слизистой, так и содержимого кишечника исследуемого объекта. В результате применения данного метода определено, что количество бактерий в слизистой кишечника форели варьирует в широком диапазоне, их максимальная численность в два раза ниже, чем в химусе гидробионтов, а ее сезонная динамика повторяет закономерность сезонных изменений количественных показателей бактериопланктона. При исследовании качественной характеристики микробиоты воды и рыбы определена доминирующая роль представителей рода Pseudomonas в весенний период как в воде, так и в составе микробиоценоза рыб. В совокупности с бактериями кишечной группы, являющимися условно-патогенными и способными инфицировать ослабленную рыбу, эти микроорганизмы могут выступать биоиндикаторами загрязненности водоема. Результаты исследования могут быть использованы для разработки технологий борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями рыб с целью управления качеством выращиваемых гидробионтов и для обеспечения экологической безопасности рыбохозяйственных водоемов.

Аквакультура, радужная форель, микроорганизмы, кишечная микрофлора рыб, река Тулома, aquaculture, rainbow trout, microorganisms, fish intestinal microflora, River Tuloma

Короткий адрес: https://sciup.org/142221518

IDR: 142221518 | УДК: 579. 2788 | DOI: 10.21443/1560-9278-2019-22-3-432-440

Текст статьи Комплексный мониторинг бактериопланктона рыбоводного хозяйства реки Тулома и энтеральной микробиоты кишечника, культивируемой в садках форели

В мировом рыбоводстве аквакультура является одной из самых быстро развивающихся и надежных отраслей производства продовольствия. По сравнению с промысловым рыболовством садковое выращивание форели имеет ряд преимуществ: независимость от сырьевой базы, относительно низкие энергозатраты, стабильная реализация качественной продукции ( Дорофеева, 2009 ).

На территории Российской Федерации наиболее распространенным биологическим видом лососевых как объекта хозяйственного разведения является радужная форель ( Parasalmo mykiss ). К тому же радужная форель имеет способность быстро расти и достаточно неприхотлива к условиям среды обитания1 ( Привольнев, 1976 ).

Мурманская область обладает значительным потенциалом для развития аквакультуры в целом и особенно коммерческого культивирования лососевых рыб. Преимущества культивирования радужной форели в данном регионе обусловлены благоприятными климатическими и гидрологическими условиями (длительный световой период, благоприятная температура воды, незамерзающие и незагрязненные акватории, преимущественно олиготрофные водоемы) ( Пестрикова, 2004 ).

Однако несмотря на экономическое преимущество выращивания лососевых сектор сталкивается с рядом проблем. В основном это связано с тем, что чаще всего используются открытые системы садкового культивирования, оказывающие непосредственное влияние на окружающую среду и экосистему в целом. Еще одна из немаловажных проблем, наносящая значительный ущерб форелевому хозяйству, – увеличение риска распространения заболеваний среди выращиваемых рыб и перенос инфекционных агентов в (из) естественные популяции гидробионтов.

Поэтому с целью управления качеством выращиваемых гидробионтов, разработки технологий борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями рыб, обеспечения экологической безопасности рыбохозяйственных водоемов необходим комплексный мониторинг параметров водной среды и объектов аквакультуры.

Санитарно-микробиологический мониторинг среды обитания гидробионтов и наблюдение флуктуаций микробных сообществ рыб позволяет использовать полученные данные в качестве индикаторных систем предупреждения массовых вспышек заболеваний (эпизоотий).

Цель работы – комплексное исследование микробиоценоза воды рыбоводного хозяйства реки Тулома и кишечника садковой радужной форели.

Материалы и методы

Объектом исследования является микробиоценоз кишечника радужной форели ( Parasalmo mykiss ), культивируемой на рыбоводном хозяйстве р. Тулома, а также бактериопланктон ее среды обитания.

Отбор проб воды и образцов кишечника осуществлялся на базе рыбоводного предприятия "Найнас" с 2014 по 2018 гг. в период выращивания радужной форели от сеголеток до товарного вида (рис. 1). Рыб отлавливали специальным сачком и транспортировали в живом виде.

Рис. 1. Схема района исследования Fig. 1. Map of investigation area

Для исследования бактериопланктона отбиралась вода садкового хозяйства в 2 стерильных стеклянных сосуда объемом 500 мл. Исследования воды проводились не позднее, чем через 2 ч после отбора проб2.

Как известно, методика изучения прикрепленной кишечной микрофлоры рыб в основном основана на гомогенизации отделов кишечника и последующих посевах гомогенатов на различные селективные среды, что, как известно, позволяет обнаружить только микроорганизмы, способные расти на специфических средах ( Быковская, 2014 ).

Анализ слизистой и содержимого кишечника радужной форели проводили отдельно. Авторами был разработан метод соскоба слизистой с заданной площади поверхности кишечника для расчета объема посевного материала. Данный метод позволил провести сравнительный анализ численности бактерий, обитающих на слизистой кишечника рыбы, с числовыми характеристиками содержимого кишечника.

Культивирование микроорганизмов, способных расти в условиях in vitro , идентификацию и выделение чистых культур бактерий производили согласно общепринятым в микробиологии методикам ( Методы…, 2003; Лабинская, 1972; Методы…, 1984; Определитель…, 1997 ).

Обработку данных проводили с помощью программы Microsoft Excel 2010.

Результаты и обсуждение

В период с февраля 2015 по апрель 2018 гг. проводили санитарно-микробиологический мониторинг воды на основе определения условно-патогенных и патогенных микроорганизмов, а также исследования физиологических групп гетеротрофных микроорганизмов воды рыбохозяйственного предприятия (расположен на р. Тулома), культивируемых при различных температурных режимах.

Степень трофности воды садков рыбохозяйственного предприятия р. Тулома была определена на основании соотношения эвтрофных и олиготрофных микроорганизмов, культивируемых при 10 °С. Сапробность воды установлена по микробиологическим и биохимическим (БПК) показателям в пределах садковой линии данного предприятия. Исследования сезонной динамики численности эвтрофных бактерий воды садкового хозяйства, культивируемых при 37 и 21 °С, как показателей аллохтонной и автохтонной микробиоты проводили с целью выявления самоочистительной способности воды садков рыбохозяйственного предприятия.

При исследовании временной трофической структуры гетеротрофной группы микроорганизмов выявлена общая закономерность, характерная для всех природных водоемов, связанных, как правило, с температурными показателями сезонов года.

Минимальные значения, составляющие от 103 до 105 кл/мл, приходятся на ноябрь, февраль и март. При этом количество всех исследуемых физиологических групп гетеротрофных микроорганизмов с каждым месяцем возрастает, и к марту наблюдается увеличение их численности на 2–4 порядка, достигая максимума в августе: от 1011 до 1012 кл/мл.

Количество эвтрофных микроорганизмов в воде садкового хозяйства в ноябре 2014 г. достигает минимальных значений и составляет 103 кл/мл, следовательно, на данный период вода относилась к олигосапробной (чистой) воде. Но с февраля по ноябрь 2015 г. количество микроорганизмов возрастает с 105до 1011 кл/мл, и вода приобретает статус гиперсапробной (грязной).

В случае повышения КМАФАнМ до 106 должны быть приняты меры по его снижению за счет уменьшения кормления рыб, снижения плотности посадки, так как при таких показателях микробного числа могут возникать инфекционные заболевания и нередко наступают "заморные явления".

Летний сезон благоприятен для увеличения активности всех живых организмов, что приводит к повышению органики в естественных водоемах. К тому же за исследуемый период форель выросла в 4 раза. Следовательно, увеличивались объемы кормов и плотность посадки рыбы в садке, что также влечет за собой повышение концентрации органических веществ, как следствие, рост численности микроорганизмов.

Отклик бактериоценоза на изменения условий может выражаться в смене доминирования одной группы на другую. Регистрировать такие сукцессии среды зачастую можно только с помощью косвенных показателей. В качестве косвенного показателя (индикатора) для оценки состояния трофности воды садкового хозяйства представлялось целесообразным использовать коэффициент К т – отношение количества олиготрофных бактерий к евтрофным, культивируемых при 10 °С ( Ильинский, 2000 ).

В ноябре 2014 г. определено, что коэффициент трофности воды садкового хозяйства меньше единицы, указывающий на благополучие системы в данный момент.

Начиная с февраля 2015 г. К т возрастает до 4, а в августе того же года – до 16. Известно, если К т больше единицы, то система находится под мощным антропогенным прессом, что свидетельствует о серьезной дестабилизации бактериоценоза. Однако в марте 2017 г. коэффициент трофности уменьшается и ситуация снова становится благополучной.

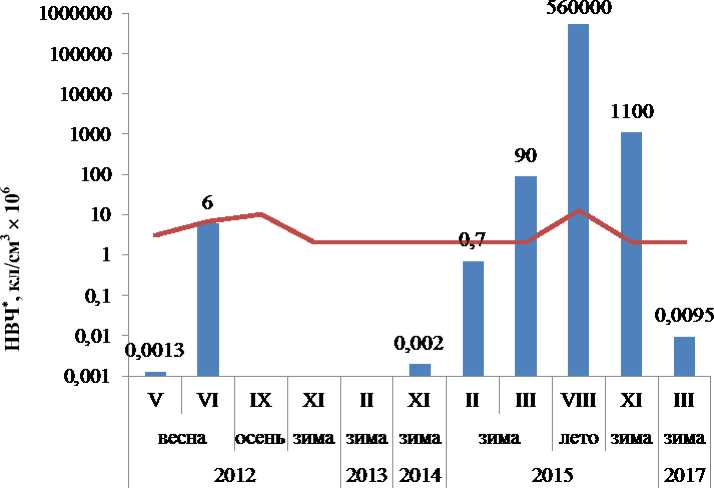

Для того чтобы определить взаимосвязь между объемом бактериопланктона и температурой воды, авторами проведено исследование динамики численности гетеротрофных микроорганизмов в период с 2012 по 2017 гг. (рис. 2).

^™ Евтрофы 21 ° С

Сезож отбора жроб

Рис. 2. Взаимосвязь между численностью эвтрофов и температурой воды Fig. 2. The relationship between the number of eutrophic and water temperature

t воды, ° С

Таким образом, при подсчете корреляции между эвтрофными микроорганизмами, культивируемыми при 21 °С, и температурой воды за четырехлетний период получили коэффициент корреляции, равный 0,717, что свидетельствует о достаточно сильной прямой зависимости между изучаемыми параметрами.

Как было выявлено выше, численность эвтрофных бактерий в исследуемом садке достигает высоких показателей и указывает на повышенное содержание в воде органических веществ.

При сравнении автохтонной и аллохтонной микробиоты в весенне-летний сезон 2015 г. наблюдается угнетение процесса водного самоочищения, поскольку численные значения обеих групп (ОМЧ 21 °C и ОМЧ 37 °C) близки. Зимой как в 2015, так в 2017 гг. процесс самоочищения водоема завершается, так как коэффициент соотношения автохтонной и аллохтонной микробиоты равен 4 и выше.

Согласно результатам проведения санитарной оценки воды садкового предприятия за весь период исследования были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) только в марте 2015 г., но в количестве не более 1 КОЕ в 10 см3, что допускается нормативной документацией. В этот же период в единичных пробах воды обнаружены бактерии рода Pseudomonas . Бактерии рода Aeromonas в пробах воды обнаружены не были.

Представители семейства Pseudomonadaceae (род Pseudomonas ) в течение всего периода исследования доминировали в весенний период как в микробиоценозе воды, так и в кишечнике рыбы. Подобное распределение условно-патогенных бактерий у рыб выступает индикатором загрязненности водоема и усиления процессов эвтрофикации. Считается, что условно-патогенные микроорганизмы, циркулирующие в природных экосистемах, обладают универсальным фактором патогенности и являются одним из составных компонентом обязательной триады: возбудитель – переносчик – носитель. Факторы внешней среды обязательно учитываются, так как возбудители природных сапронозов весьма адаптивны к ним и участвуют в формировании компонентов очага.

* НВЧ - наиболее вероятное число.

Псевдомонады являются представителями нормальной микрофлоры рыб, при определенных условиях, будучи условно-патогенными, способны инфицировать стрессированную рыбу, особенно когда занимают доминирующее положение. Как отмечают исследователи, к псевдомонадам восприимчивы большинство видов пресноводных и морских рыб. С интенсивным развитием рыбоводства возросли вспышки заболеваний бактериального происхождения, что вызвало необходимость применения антибактериальных препаратов. В условиях бесконтрольного применения антибиотиков возрастает резистентность условно-патогенной микробиоты и, как следствие, учащение случаев вспышек псевдомоноза на рыбоводных хозяйствах.

Таким образом, с интенсивным развитием технического прогресса возросло биологическое загрязнение гидросферы открытых водных объектов, что создало благоприятные условия для развития и накопления условно-патогенных микроорганизмов, в частности псевдомонад.

По данным зарубежных исследователей установлено, что плотность микробной популяции содержимого кишечника рыб зависит от плотности микробной популяции в воде ( Cahill, 1990 ).

Диапазон изменений общей численности гетеротрофных микроорганизмов кишечника радужной форели варьирует от 101 до 1012 кл/см3. Выделенные бактериальные ассоциации кишечника рыбы состоят как из сапрофитных, так и условно-патогенных микроорганизмов.

В литературных источниках описано: при подсчете доминантной микрофлоры кишечника радужной форели выявлено, что на слизистой кишечника бактерий на 2–3 log порядка меньше, чем в его содержимом (от 3 x 10 2 до 7 x 10 8 кл/г).

По расчетам Ринго с соавторами ( Ringo et al., 2001 ) культивируется только 3 % общей бактериальной популяции кишечника рыб.

При этом довольно сложно сравнить полученные нами результаты с литературными данными в силу того, что выбор методики определения численности бактерий, способ отбора и объем проб, питательные среды и условия культивирования бактерий серьезно влияют на итог работы.

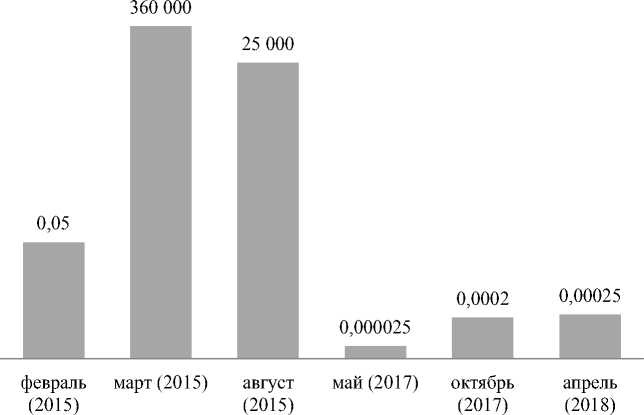

В результате анализа данных по бактериальной обсемененности содержимого кишечника форели в период с 2015 по 2018 гг. выявлено, что максимальная численность гетеротрофных микроорганизмов зафиксирована в марте (3,6 x 10 11 кл/см3). Минимальное их количество наблюдается в мае и составляет 2,5 x 10 1 кл/см3 (рис. 3).

0,01

0,001

0,0001

0,00001

месяц отбора проб

Рис. 3. Динамика численности гетеротрофных микроорганизмов в содержимом кишечника радужной форели

-

Fig. 3. Dynamics of the number of heterotrophic microorganisms in the intestinal content of rainbow trout

Подобное распределение численности гетеротрофных микроорганизмов в содержимом кишечника рыбы может быть связано с повышением температуры в водоеме, интенсивностью питания гидробионтов, качеством и объемом кормов, морфометрическими показателями рыбы, снижением эвтрофикации водоема к летнему сезону за счет разбавления концентрации органического вещества талыми водами весной.

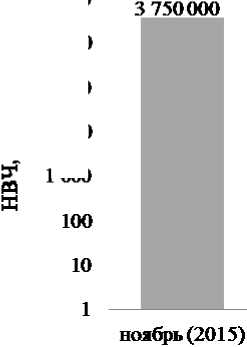

Микробиота слизистой кишечника рыб также характеризуется достаточно высокими показателями – в пределах от 101 кл/см3 до 106 кл/см3, ее максимальная численность в два раза ниже, чем в содержимом кишечника форели за тот же период исследований (рис. 4). Это согласуется с литературными данными.

10 000 000

1000 000

10 000

м

1 000

15 625

март (2016) май (2017) октябрь (2017) апрель (2018) месяц отбора ироб

Рис. 4. Динамика численности гетеротрофных микроорганизмов на слизистой кишечника радужной форели

-

Fig. 4. Dynamics of the number of heterotrophic microorganisms on the intestinal mucosa of rainbow trout

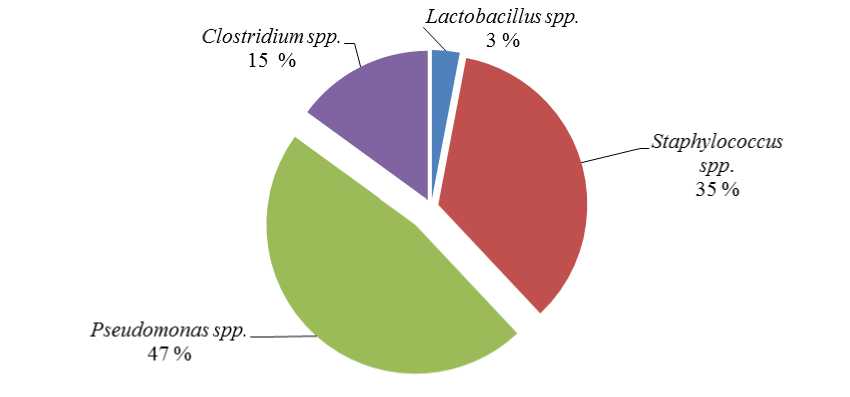

Микроорганизмы, выделенные из кишечника радужной форели, представлены 4 родами: Clostridium spp ., Staphylococcus spp ., Lactobacillus spp ., Pseudomonas spp . (рис. 5).

Рис. 5. Качественный состав микробиоценоза кишечника радужной форели Fig. 5. The qualitative composition of intestinal microbiota of rainbow trout

Как известно, многие микроорганизмы не поддаются культивированию в лабораторных условиях, скорее всего, нами были выявлены бактерии, хорошо адаптирующиеся в условиях in vitro. Поэтому наблюдалось довольно невысокое биоразнообразие микроорганизмов, выделенных из кишечника исследуемых рыб.

В формировании микробиоценоза кишечника рыб играют роль различные эндогенные (возраст, тип питания рыбы, структура пищеварительного тракта, рН кишечного содержимого, ферменты, продуцируемые в кишечнике, осмотическое давление, иммунитет хозяина) и экзогенные (окружающая среда) факторы ( Шивокене, 1980; Campbell et al., 1983 ). Поэтому пищеварительный тракт можно условно подразделить на аллохтонную (транзиторную), временно присутствующую микробиоту, поступающую с водой и пищей (микробиота содержимого кишечника) и автохтонную (перманентную, индигенную микробиоту), встречающуюся на всех стадиях развития (поверхность слизистой кишечника) ( Ringø et al., 2006 ).

Форелевые хозяйства служат своеобразным типом местообитания для аллохтонных микроорганизмов, поступающих с кормом, а также с разводимой рыбой и продуктами ее метаболизма ( Бычкова и др., 2000 ), а загрязнения органического происхождения приводят к структурно-функциональным изменениям в составе местной микробиоты ( Широкова, 2003 ).

В микробиоценозе слизистой кишечника рыбы молочнокислых бактерий не обнаружено, но при этом их процентное содержание в химусе таковых составляло 3 %. Хотя, в основном, представители рода Lactobacillus являются индигенной микробиотой кишечника. По-видимому, во время перевозки рыба испытывала стресс, а под действием стресса бактерии слабее закрепляются на слизистой кишечника рыб.

Выявлены единичные клетки бактерий коагулазо-отрицательного Staphylococcus spp. (35 %)

и Сlostridium spp. (15 %), которые могут входить в состав транзиторной микробиоты.

У исследованных рыб в микробиоценозе кишечника чаще всего выделяются бактерии рода Pseudomonas spp. – 47 %.

Таким образом, исследование кишечника рыбы традиционным методом культивирования не может в полной мере отразить биологическое состояние рыбы (хотя и является косвенным индикатором), в том числе и иммунной системы, поэтому необходимо проводить дополнительные исследования.

Заключение

Установлено, что численность бактерий в воде садкового форелевого хозяйства р. Тулома достигает высоких показателей, что отражает прямую зависимость температурного фактора (коэффициент корреляции равен 0,7) и индикаторную роль полученных данных для характеристики качества водной среды.

Численность эвтрофных микроорганизмов в воде садков форелевого хозяйства в марте возрастает до 107 кл/мл разведения, что предположительно связано с увеличением солнечной активности. Число олиготрофов возрастает до 106 кл/мл, что указывает на интенсивный процесс трансформации органического вещества в водоеме.

При санитарно-микробиологической оценке воды определены бактерии группы кишечных палочек, но в допустимом нормативной документацией количестве.

Бактерии рода Aeromonas в пробах воды обнаружены не были, однако наблюдалась высокая частота выявления бактерий рода Pseudomonas.

Микроорганизмы, выделенные из кишечника радужной форели, представлены 4 родами: Clostridium spp. , Staphylococcus spp. , Lactobacillus spp. , Pseudomonas spp.

За весь период исследований на изученном форелевом хозяйстве в микробиоценозе кишечника радужной форели большой процент приходится на условно-патогенные микроорганизмы ( Pseudomonas spp. , Staphylococcus spp ., Сlostridium spp. ), составляющие 97 %.

Доминирующей группой среди бактерий являются представители семейства Pseudomonadaceae рода Pseudomonas .

Количественная характеристика гетеротрофных сообществ на слизистой и в содержимом кишечника радужной форели составляет от 101 до 1012 кл/см3. Общая численность бактерий в содержимом кишечника вдвое больше, чем на слизистой кишечника.