Комплексный план лечения идиопатических ретиноваскулитов

Автор: Усенко Валентина Александровна, Уметалиева Маана Нурдиновна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 4 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель - разработать комплексный план лечения больных с идиопатическими ретиноваскулитами с учетом этиопатогенетических и клинических данных со стороны сетчатки. Обследовано и подлежало лечению 86 больных (172 глаза) с ангиитами сетчатки идиопатического генеза. Средний возраст больных составил 22,0±0,17. Клинические формы изменений сетчатки: ангиоретинопатии - 16 глаз, 8 больных - 9,3%; невроретинопатии - 104 глаза, 52 больных - 60,5%; невроваскулиты - 24 глаза, 12 больных - 14%; ангиопатия сетчатки - 28 глаз, 14 больных - 16,2%. По тяжести изменений глазного дна: легкая - 33 больных (66 глаз) - 38,4%; средняя - 30 больных (60 глаз) - 34,9%; тяжелая - 23 больных (46 глаз) - 26,7%. К специальным методам исследования больных относились: автопериметрия, биомикроскопия глаза, прямая и обратная офтальмоскопия, ОСТ ДЗН и желтого пятна, аутофлюоресцентная ОСТ сосудов сетчатки и ДЗН с калиброметрией, ультразвуковая допплерография (УЗД) сосудов сетчатки. Основные принципы проводимой терапии: 1. Подавление иммунного воспаления в острой фазе и рецидивирующей фазе (лечение ГК, назначение иммунодепрессантов и иммуностимуляторов при затяжном течении). 2. Коррекция гемостаза и гемоциркуляторных нарушений в сосудах сетчатки. 3. Медикаментозная, симптоматическая терапия и хирургическое лечение. Обсуждение результатов лечения: Достоверное повышение остроты зрения: при ангиоретинопатии с 0,45±0,24 до 0,9±0,14 (Р function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Эффективность лечения, ретиноваскулиты, гемодинамика

Короткий адрес: https://sciup.org/14121057

IDR: 14121057 | УДК: 617.735:616.13/.14-002-08 | DOI: 10.33619/2414-2948/65/21

Текст научной статьи Комплексный план лечения идиопатических ретиноваскулитов

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 617.735:616.13/.14-002-08

В последние десятилетия ретиноваскулиты являются большой медико-социальной проблемой в офтальмопатологии всего мира. Это обусловлено тем, что это заболевание поражает детский и юношеский возраст, характеризуется двусторонностью и рецидивирующим, хроническим течением, приводя к инвалидизации глаз в 25,6% [1–2].

Для достижения эффективности проводимого лечения большое значение имеет воздействие на этиопатогенетические звенья, вызывающие данную патологию. Одним из повреждающих факторов в развитии идиопатических ретиноваскулитов являются аутоиммунные асептические патологические процессы в сосудистой стенке сетчатки, приводящие к ангиоспазмам, тромбированию сосудов, их облитерации с развитием ишемии сетчатки, неоваскуляризации и пролиферативным процессам [3–6]. В соответствии с чем, необходимы исследования и коррекция иммунного статуса в лечении данной патологии [7– 11].

Для определения тяжести течения и степени поражения сетчатки при составлении комплексного плана лечения необходимо проводить анализы морфометрических параметров диска зрительного нерва и желтого пятна после проведения оптической когерентной томографии (ОСТ) [12-18], и применять симптоматическую терапию. В соответствии с вышеизложенным нами поставлена цель: разработать комплексный план лечения больных с идиопатическими ретиноваскулитами с учетом этиопатогенетических и клинических данных со стороны сетчатки.

Материал и методы исследования

Обследовано и подлежало лечению 86 больных (172 глаза) с ангиитами сетчатки идиопатического генеза.

В возрастном аспекте пациенты распределялись: от 10 до 20 лет — 29 больных (58 глаз) 33,7%; от 21 до 30 лет — 35 больных (70 глаз) 40,7%; старше 30 лет — 22 больных (44 глаза) 25,6%. Средний возраст составил: 22,0 ± 0,17.

По изменению глазного дна больные с идиопатическими ретиноваскулитами распределялись на следующие клинические формы: ангиоретинопатии — у 9,3% пациентов (16 глаз, 8 больных); невроретинопатии — у 60,5% (104 глаза, 52 больных); невроваскулиты — 14% (24 глаза, 12 больных) и ангиопатия сетчатки 16,2% (28 глаз, 14 больных).

Тяжесть изменений глазного дна определялась по выраженности функциональных нарушений, степени нарушения линейной скорости кровотока (ЛСК) в центральной артерии (ЦАС) и центральной вене сетчатки (ЦВС), морфометрическими показателями на оптической когерентной томограмме ДЗН и желтого пятна. В соответствии с этим, выявлены легкая степень у 33 больных (66 глаз) — 38,4%; средняя у 30 больных (60 глаз) — 34,9% и тяжелая у 23 больных (46 глаз) — 26,7%.

К специальным методам исследования больных относились: автопериметрия (Haaq Streit Interzeag, Octopus 123 Perimeter, Germany), биомикроскопия переднего отрезка глаза и внутренних структур глаза, прямая и обратная бинокулярная офтальмоскопия (Schepensa, линза Гольдмана), оптическая когерентная томография (ОСТ) диска зрительного нерва и желтого пятна (CARL ZEISS Cirrus HD-OCT Model 4000/5000, Germany), аутофлюоресцентная ОСТ сосудов с калиброметрией (Cirrus HD-OCT CARL ZEISS), исследование линейной скорости кровотока (ЛСК), индекса резистивности (RI) в глазничной артерии (ГА), центральной артерии и вены сетчатки (ЦАС, ЦВС) и верхней глазничной вены (ВГВ) с УЗД-системы Dopscan.

Всем больным проводились клиническо-лабораторные исследования для исключения патологии внутренних органов и системных заболеваний. Проводились исследования крови на наличие антител при вирусных, бактериальных, инфекционных заболеваниях, включая туберкулез, ревматизм, бруцеллез, ВИЧ-инфекцию.

Статистический анализ результатов исследования проводился согласно общепринятым методикам с помощью программных средств Microsoft Office 2010 для операционных систем Windows XP и программы Statistica. Данные представлены средней арифметической и ее стандартным отклонением (M±m). За достоверный показатель принималась разница величин Р<0,05.

Принципы лечения идиопатических ретиноваскулитов

В основе проведения комплексного лечения идиопатических ретиноваскулитов лежит патогенетический подход при определении тактики в терапии.

К основным принципам проводимой терапии относятся:

-

1. Подавление иммунного воспаления в острой фазе и рецидивирующей, вялотекущей

-

2. Коррекция гемостаза и гемоциркуляторных нарушений в сосудах сетчатки и диска зрительного нерва.

-

3. Симптоматическая терапия патологий глазного дна при идиопатических ретиноваскулитах: ангиоретинопатии, невроваскулитах, макулопатиях, макулярном отеке и макулодистрофии.

фазе.

Основой тактики лечения являются:

–проведение интенсивной пульс-терапии глюкокортикоидов (ГК) в остром периоде;

–системное применение стероидов, иммунодепрессантов и иммуностимуляторов при затяжном и рецидивирующем течении;

–медикаментозное симптоматическое и хирургическое лечение последующих от данной патологии осложнений.

Под наблюдением находилось 56 больных (112 глаз) с идиопатическими ретиноваскулитами в стадии обострения — 65% и 30 больных (60 глаз), в стадии ремиссии — 35%.

В активной фазе воспалительного процесса большое значение имеет применение кортикостероидов, которые вызывают инволюцию зрелых лимфоцитов, снижают клеточную гиперчувствительность, способствуют уменьшению проницаемости капилляров [2, 19].

Системное применение преднизолона проводилось больным со средней тяжестью изменений на глазном дне (50 больным, 100 глаз) из расчета 1,0–2,0 г/кг в сутки, в среднем с 60 мг в 2 приема, со снижением на 5 мг каждые 5 дней до 20 мг, затем на 2,5 мг каждые 5 дней до 10 мг и на 1,25 мг каждые 5 дней до полной отмены.

При тяжелом течении применялась пульс-терапия метилпреднизолона по 250 мг на 200,0 физраствора (в течение 60 мин) в/в капельно через день №3, с последующим проведением курсовой дозы (всего 2500–3000 мг). Прием преднизолона проводился на фоне применения панангина калия, фолиевой кислоты до 0,01 г в сутки. Эффективность лечения глюкокортикоидами составила 52% (на 52 глазах, 26 больных).

При недостаточной эффективности и развитии осложнений с угрозой резкого понижения зрения подключалась иммуносупрессивная терапия – препараты антиметаболиты и цитостатики.

По данным литературы, механизм иммуносупрессивного лечения заключается в увеличении Th-хелперов типа Th2 иммунного ответа, усилении высвобождения противовоспалительных цитокинов, подавлении синтеза ИЛ-2 и интерферона-α, уменьшении антител и активности эффекторных цитотоксических клеток (CD16) — 20.

Среди антиметаболитов и цитостатиков нами широко применялся метотрексат, местно по 4,0 мг парабульбарно в обе орбиты или внутрь 8,0–10,0 мг в сутки один раз в неделю в течение 6 месяцев – 1 года, 70 больным 140 глаз — в 81,4%. Эффективность наблюдалась в сочетании с глюкокортикоидами в 65% (46 больных, 92 глаза).

Наряду с этим, назначался 16 больным (32 глаза) циклофосфамид из расчета 2 мг/кг тела в течение 1 месяца, эффективность получена у 10 больных, 20 глаз — 6,3%.

Высокая эффективность наблюдалась от цитостатика циклоспорина (Сандиммун неорал) из расчета 2,5–3,5 мг/кг массы тела в сутки 6 недель, затем дозу снижали на 0,5 мг/кг каждые 4–6 недель до 2,0 мг/кг в сутки, длительность 3–6 месяцев, через каждые 2 недели уменьшали дозу на 0,25 мг/кг до полной отмены.

Полный курс приема циклоспорина выдержали 10 больных — 20 глаз (из-за финансовых проблем), с эффективностью 92%.

Из других антиметаболитов, по данным литературы возможно применение Азатиоприна (Имуран) 1,0–2,5 мг/кг массы тела (60 мг) в сутки, лефлуномид (Arava) 100 мг × 3 раза в сутки с постепенным снижением; микофенолата мофетил — 1 мг/кг массы тела — 60 мг в сутки, 2 раза в сутки.

Наряду с этим, нами широко применялись препараты иммуномодуляторы: реоферон по 1 млн в/м №5, полиоксидоний 12 мг по 1 таблетке 2 раза в день 7 дней или 3–6 мг по 1 мл в/м 1–3–5–7–11 дни №5; иммунофан 0,005% — 1 мл в/м или п/б №10-15. Это активаторы фагоцитарных клеток — макрофагов, обладающие противовоспалительным действием, а также стимуляторы антител с детоксическим свойством; при вялотекущих процессах являются антиоксидантами.

В настоящее время, при наличии лицензии применяется новая группа препаратов для нейтрализации цитокинов — моноклональные антитела (инфликсимаб, адалимумаб, в/в капельно в дозе 5 мг/кг массы тела №3 один раз в неделю, и этанерцепт — из расчета 0,4 мг/кг массы тела). Эта группа препаратов нуждается во внедрении в клиническую практику с соответствующим анализом.

При пролиферативных процессах, сопровождающих макулодистрофию, на 51 глазу (38 больных) — 29,6% и пролиферирующем ретините, на 4 глазах (4 больных) — 2,3%, с витреоретинальной тракцией и неоваскуляризацией применялись ферменты — гемаза 5000 ЕД парабульбарно (п/б), лонгедаза 1,5 млн п/б, лидаза 64 ед. в/м и хирургическое лечение.

Важную роль в лечении аутоиммунных ретиноваскулитов имеют препараты, обусловливающие десенсибилизирующую функцию — это антигистаминные препараты — димедрол, супрастин, локакортен, цетрин, тавегил, фенкарол и др. в общепринятых дозах.

Для профилактики и лечения тромбозов сосудов сетчатки всем больным назначались антикоагулянты: гепарин, ксарелто; и антиагреганты: курантил, трентал, тромборель; ангиопротектор докси хем в общепринятых дозах и назначениях.

В лечении осложнений идиопатических ретиноваскулитов назначались и проводилась антигипоксантная терапия, препараты, улучшающие метаболические процессы в сетчатке и витамины А, В, C, D3.

Хирургическое лечение: в виде инъекций в стекловидное тело анти-VEGF-препаратов (5 больных, 5 глаз), витрэктомия (3 больных, 3 глаза), ленсвитрэктомия (2 больных, 2 глаза), антиглаукоматозные операции (3 больных, 3 глаза).

Эффективность проведения комплексного лечения больных с идиопатическими ретиноваскулитами представлена в Таблице 1.

Обсуждение результатов лечения: Как видно из таблицы №1 проведен анализ эффективности комплексного метода лечения у больных с идиопатическими ретиноваскулитами при различных изменениях сетчатки и диска зрительного нерва, а также степени тяжести течения.

Одним из критериев критерием оценки — являлась острота зрения до и после лечения.

Анализ остроты зрения у больных с различными клиническими формами изменений глазного дна выявил достоверное повышение центрального зрения: при ангиоретинопатии с 0,45±0,24 до 0,9±0,14 (Р<0,01); при невроретинопатиях с 0,34±0,2 до 0,85±0,15 (Р<0,01); у больных с сопутствующей макулопатией с 0,44±0,2 до 0,7±0,23 (Р<0,01); и макулодистрофией с 0,02± 0,063 до 0,3± 0,24 (Р<0,05).

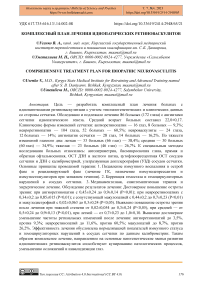

На Рисунке 1 представлена острота зрения у больных с невроретинопатией — 128 глаз (64 пациентов) до и после лечения в зависимости от степени тяжести течения.

Как видно из Таблицы 1 и Рисунка 1 при тяжелой степени невроретинопатии острота зрения до лечения составляла 0,02±0,054, после лечения достоверно повысилась до 03±0,24 (Р<0,01); при средней степени от 0,5±0,24 до 0,9±0,13 (Р<0,01); при легкой степени от 0,7±0,23 до 1,0±0,10.

Таблица 1.

ОСТРОТА ЗРЕНИЯ ДО И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

ПРИ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ГЛАЗНОГО ДНА

|

Клинические формы |

Острота зрения |

Степень тяжести изменений глазного дна |

|||

|

изменений глазного |

До |

После |

легкая 33 б-х |

средняя 30 б-х (60 |

тяжелая 23 б-х |

|

дна |

лечения |

лечения |

(66 глаз) |

глаз) |

(46 глаз) |

|

до после |

до после |

до после |

|||

|

лечения лечения |

лечения лечения |

лечения лечения |

|||

|

Ангиоретинопатии (8 пац., 16 глаз) |

-н О |

< o' -н o' |

ем S “л -Н °о о |

||

|

Невроретинопатии (64 пац., 128 глаз) |

o' о |

< < ю -н <п ОО o' |

о о |

—г < ® t о СМ -н о О ее О о |

|

|

Макулопатии (24 пац., 45 глаз) |

о o' |

О НН О |

о |

О ^н ей о |

|

|

Макулодистрофии (19 пац., 26 глаз) |

S о o' -н о o' |

< o' o' |

d о |

н н S 4 о ° |

|

Р<0,05∆ ; Р<0,01∆∆.

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

легкая степень

средняя степень

тяжелая степень

до лечения

^^^^^^^^ после лечения

Рисунок 1. Острота зрения до и после лечения с невроретинопатией при идиопатических ретиноваскулитах

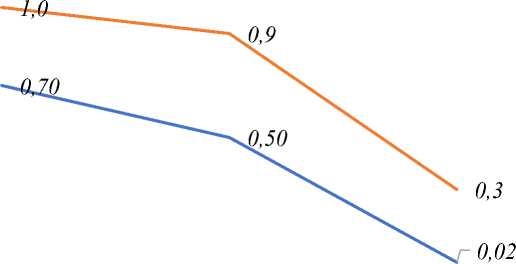

В Таблице 2 и Рисунке 2 констатировано после проведенного лечения у больных с идиопатическими ретиноваскулитами, достоверное, значительное уменьшение частоты патологии глазного дна. Так, если до лечения соотношение ангиоретинопатии по частоте, невроретинопатии, и макулопатии соответствовала как — 9,3% (16 глаз, 8 больных), невроретинопатия — 60,5% (104 глаза, 54 больных), макулопатия — 26,2% (45 глаз, 24 больных), то после лечения соответственно: 3,5% (6 глаз, 6 больных); 11,6% (20 глаз, 16 больных), и 8,7% (15 глаз, 8 больных).

Таблица 2.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ИДИОПАТИЧЕСКИМИ РЕТИНОВАСКУЛИТАМИ

Сроки Показатели ИС лечения

Частота изменений глазного дна Артериовенозная калиброметрия при невроваскулитах

|

Cl о 3 SB и 0€ |

и ^ ^ §SSkSSk§ |§ ^ ^ ^ |

|

До лечения |

ю S2C 'о 1 । “о «^ 01 —'г| Х^ о>г> ^ о к п^“ "Ю ?о о® 2 2ю |

|

После лечения СП ^ |

^> ох= ко < Й ^Зэ ОО — С О 1 В < В R 1 И ° ° ^О о^ £* ^ ^§ |

Р<0,05∆ Р<0,01∆∆.

Улучшение клинико-функциональных показателей после проведенного комплексного лечения обосновывается патогенетическим подходом к данной патологии.

Как видно из Таблицы 2 на фоне лечения и проводимой иммуносупрессивной и иммуностимулирующей терапии выявлена нормализация показателей иммунной системы: CD20 – с 40±1,7 до 30±3,7 (Р<0,05); CD16 (NK) – с 40±1,4 до 20±2,2 (Р<∆∆); CD25 (ИЛ2) с 42±1,6 до 30±3,6 (Р<0,05); IgM с 32±0,17 до его отсутствия. Снижение В-лимфоцитов, цитотоксических показателей, активного иммуноглобулина способствовала уменьшению асептического воспаления в сосудистой стенке и улучшению гемоциркуляции в сосудах сетчатки и диска зрительного нерва.

ангиоретинопатия невроретинопатия макулопатия до лечения после лечения

Рисунок 2. Частота изменений глазного дна при идиопатических ретиноваскулитах до и после лечения

Как видно из Таблицы 2 у больных с невроретинопатией — 128 глаз (64 больных) выявлено до лечения достоверное расширение артерио-венозной системы в сетчатке и диске зрительного нерва: в ВВА и ВВВ до 103,7±0,05 µм и 149±0,59 µм; в НВА и НВВ — 107±0,05 µк и 149±0,56 µм, против соответственно после лечения: 67±0,46 µм и 96±0,2 µм; и 72±0,56 µм и 96,5±0,27 µм (Р<0,01). Нормализация гемодинамических показателей в сосудах сетчатки и диске зрительного нерва способствовала повышению остроты зрения, значительному улучшению жизнедеятельности сетчатки и реабилитации больных с идиопатическими ретиноваскулитами.

Таким образом, своевременная диагностика и комплексное лечение, направленное на основные патогенетические звенья развития идиопатических ретиноваскулитов способствуют купированию патологических процессов, уменьшению осложнений и инвалидизации глаз.

Список литературы Комплексный план лечения идиопатических ретиноваскулитов

- Ермакова Н. А. Клиника, этиопатогенез, лечение ангиитов сетчатки: автореф. дисс. ... д-ра мед. наук. М., 2004.

- Астахов Ю. С., Тульцева С. Н. Этиологические факторы развития тромбоза вен сетчатки у пациентов молодого возраста // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2004. Т. 3. №4. С. 39-42.

- Насонов Е. Л., Баранов А. А., Шилкина Н. П. Васкулиты и васкулопатии. Ярославль: Верхняя Волга, 1999. 612 с.

- Лыскина Г. А. Системные васкулиты // Детская ревматология: Рук. для врачей. М.: Медицина, 2002.

- Emmi G., Silvestri E., Squatrito D., Amedei A., Niccolai E., D'Elios M. M., ... Prisco D. Thrombosis in vasculitis: from pathogenesis to treatment // Thrombosis journal. 2015. V. 13. №1. P. 1-10. https://doi.org/10.1186/s12959-015-0047-z

- Appen R. E., de Venecia G., Ferwerda J. Optic disk vasculitis // American journal of ophthalmology. 1980. V. 90. №3. P. 352-359. https://doi.org/10.1016/S0002-9394(14)74916-5

- Гречаный М. П., Ченцова О. Б., Кильдюшевский А. В. Этиология, патогенез и перспективы лечения аутоиммунных заболеваний глаз // Вестник офтальмологии. 2002. №5. С. 47-51.

- Дроздова Е. А. Иммуносупрессивная терапия неинфекционных увеитов и ретиноваскулитов // Офтальмология. 2014. Т. 9. №2. С. 58-61.

- Насонова В. А. Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний. М.: Литтерра, 2010. 434 с.

- Mesquida M., Llorens V., Adán A. New imaging techniques in retinal vasculitis // Medicina Clínica (English Edition). 2017. V. 149. №6. P. 261-266. https://doi.org/10.1016/j.medcle.2017.08.009

- Pelegrín L., Hernández-Rodríguez J., Espinosa G., Lloren V., Sainz-de-la-Maza M., Fontenla J. R., ... Adán A. Characterization of isolated retinal vasculitis. Analysis of a cohort from a single center and literature review // Autoimmunity reviews. 2017. V. 16. №3. P. 237-243. https://doi .org/10.1016/j. autrev.2017.01.006

- Appen R. E., de Venecia G., Ferwerda J. Optic disk vasculitis // American journal of ophthalmology. 1980. V. 90. №3. P. 352-359. https://doi.org/10.1016/S0002-9394(14)74916-5

- Fong A. C. O., Schatz H., McDonald H. R., Burton T. C., Maberley A. L., Joffe L., ... Johnson R. N. Central Retinal Vein Occlusion in Young Adults (Papillophlebitis) // Retina. 1992. V. 12. №1. P. 3-11. https://doi.org/10.1097/00006982-199212010-00002

- Trese M. G., Yonekawa Y., Thomas B. J., Randhawa S. Vasculitic central retinal vein occlusion: The presenting sign of seronegative rheumatoid arthritis // American journal of ophthalmology case reports. 2016. V. 2. P. 26-29. https://doi.org/10.1016/j.ajoc.2016.04.007

- Grosso A., Calzada J. I., Randolph J., Sigler E. Papillophlebitis: a closer look // Retina Today. 2017. V. 12. №5. P. 32-38.

- Тульцева С. Н. и др. Основные аспекты этиопатогенеза окклюзий вен сетчатки у лиц молодого возраста. Часть I. Нейроретиноваскулиты (протромботический потенциал, клинические проявления) // Офтальмологические ведомости. 2018. Т. 11. №2. С. 57-67.

- Becker M. D., Adamus G., Davey M. P., Rosenbaum J. T. The role of T cells in autoimmune uveitis // Ocular immunology and inflammation. 2000. V. 8. №2. P. 93-100. https://doi .org/10.1076/0927-3948(200006)821 -0FT093

- Cronstein B. N. The mechanism of action of methotrexate // Rheumatic disease clinics of North America. 1997. V. 23. №4. P. 739-755. https://doi.org/10.1016/S0889-857X(05)70358-6

- Walton R. C., Nussenblatt R. B., Whitcup S. M. Cyclosporine therapy for severe sight-threatening uveitis in children and adolescents // Ophthalmology. 1998. V. 105. №11. P. 2028-2034. https://doi .org/10.1016/S0161 -6420(98)91120-4