Комплексный подход к лечению дефектов зубных рядов, осложненных аномалиями прикуса, у взрослых пациентов

Автор: Мансур Ю.П., Огрина Н.А., Филимонова Е.В., Яновская М.Л., Шкарин В.В.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 1 (29), 2011 года.

Бесплатный доступ

Было проведено ортодонтическое лечение и последующее протезирование 25 пациентов с дефектами зубных рядов в сочетании с аномалиями окклюзии. Коррекция окклюзии проведена с использованием аппарата Tekscan. Произведено электромиографическое исследование жевательной мускулатуры.

Протезирование, ортодонтическое лечение, окклюзия

Короткий адрес: https://sciup.org/142148881

IDR: 142148881 | УДК: 616.314

Текст научной статьи Комплексный подход к лечению дефектов зубных рядов, осложненных аномалиями прикуса, у взрослых пациентов

Как известно, единство зубочелюстной си- ном отношении обеспечивается в результате тес-стемы (ЗЧС) в морфологическом и функциональ- ного взаимодействия зубных рядов, челюстей, жевательной и мимической мускулатуры, височно-нижнечелюстного сустава. Целостность зубных рядов является необходимым условием физиологического функционирования зубочелюстной системы, равномерного распределения жевательного давления на связочный аппарат каждого зуба. Появление дефектов зубных рядов нередко приводит к развитию патологии прикуса, или утяжеляет уже имеющуюся, что значительно снижает качество жизни пациента [1, 4, 5]. В такой ситуации протезирование пациента без соответствующей ортодонтической подготовки становится затруднительным, а в некоторых случаях невозможным [3, 4].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Совершенствование методов комплексной реабилитации взрослых пациентов с дефектами зубных рядов, осложненных деформациями зубных рядов и аномалиями прикуса.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В Детской клинической стоматологической поликлинике № 2 Волгограда было проведено ортодонтическое лечение и последующее протезирование 25 пациентов в возрасте от 21 до 63 лет с дефектами зубных рядов в сочетании с аномалиями окклюзии. Для лечения патологии применялась техника прямой дуги. Длительность ортодонтического лечения составляла в зависимости от сложности патологии от пяти до семнадцати месяцев.

Протезирование проводилось с изготовлением временных конструкций, длительность использования которых составляла не менее трех месяцев. После их фиксации проводилось электроми-ографическое исследование жевательной мускулатуры прибором Synapsis. Анализ окклюзионных взаимоотношений зубных рядов с целью устранения суперконтактов и создания равномерного распределения жевательной нагрузки на все сегменты зубного ряда проводили с помощью аппа- рата Tekscan. Электромиографическое исследование и компьютерную диагностику окклюзии проводили на этапах временного протезирования и фиксации постоянных протезов.

До лечения и после его завершения пациентов анкетировали при помощи «Опросника для оценки качества жизни взрослых пациентов с ортодонтической патологией» (разработан на основании опросника Orthognathic Quality of Life Questionnaire — OQLQ).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты лечения пациентов представлены на примере клинического случая. В клинику обратилась пациентка К., 1960 года рождения, с жалобами на наличие множественных дефектов зубных рядов, неправильный прикус, затруднения в откусывании и разжевывании пищи. Был поставлен диагноз: дистальная окклюзия боковых зубов. Глубокая травмирующая дизокклюзия. Снижение высоты прикуса. Ретрузия 21, 22 зубов, супрапозиция 15 зуба, вестибулопозиция 33, 43 зубов, ротация 33, 43 зубов на 90 градусов. Хронический генерализованный пародонтит легкой степени. Денто-альвеолярное выдвижение 16, 47 зубов вследствие преждевременного удаления 17, 18, 26, 27, 35, 36, 45, 47 зубов. Включенные дефекты зубных рядов (III класс по Кеннеди). Объективно: имеется рецессия десневого края в области 12, 11, 21, 22 зубов с небной стороны до 5 мм в результате хронической травмы 32, 31, 41, 42 зубами (рис. 1). Прежде обращалась к врачу стоматологу-ортопеду, однако в протезировании было отказано по причине наличия выраженной аномалии прикуса.

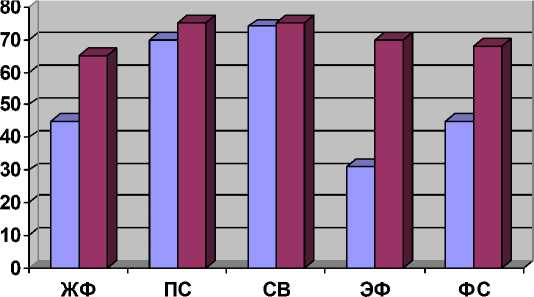

Анкетирование пациентки «Опросником для оценки качества жизни взрослых пациентов с ортодонтической патологией» выявило снижение показателей качества жизни по шкалам: жевательные функции, физическое состояние, эстетические функции.

Рис. 1. Исходная клиническая ситуация

Были фиксированы брекеты системы Damon 3MX сначала на верхнюю, спустя два месяца – на нижнюю челюсти. Ортодонтическое лечение длилось семнадцать месяцев (четырнадцать посещений), в результате нормализованы окклюзия, размеры зубных дуг, положение отдельных зубов, созданы оптимальные условия для протезирования (рис. 2).

Рис. 2. Завершающая фаза ортодонтического лечения

В дальнейшем было проведено поэтапное протезирование зубных рядов. На первом этапе были изготовлены временные пластмассовые мостовидные протезы, причем сначала в левом боковом сегменте верхней и нижней челюсти, так как одностороннее препарирование зубов сохраняло восстановленную высоту прикуса с противоположной стороны. На втором этапе были изготовлены временные пластмассовые мостовидные протезы в правом боковом сегменте нижней челюсти. Таким образом, был сохранен конструктивный прикус, достигнутый в ходе ортодонтического лечения. Припасовка мостовидных протезов в полости рта проводилась традиционным методом с применением окклюзионной бумаги.

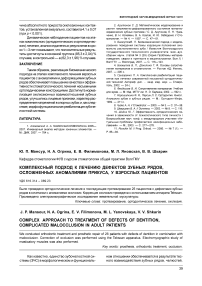

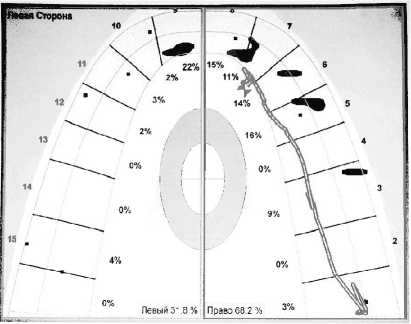

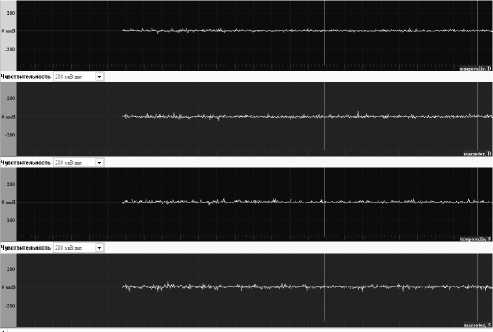

Затем исследовали окклюзионные взаимоотношения зубных рядов с использованием аппарата Tekscan. Было выявлено наличие суперконтактов справа, смещение вектора силы, увеличение времени закрывания рта (максимальное волевое смыкание зубных рядов) до 0,64 с (N = 0,3 с), дисбаланс силовой нагрузки с превалированием правой стороны (68,2 % справа и 31,8 % слева). Электромиографическое исследование жевательной мускулатуры выявило выраженное повышение тонуса М. Temporalis и M. Massetter слева. Было произведено пришлифовывание суперконтактов до получения множественной окклюзии с равномерным распределением окклюзионной нагрузки по сегментам зубного ряда и нормализацией времени закрывания рта (рис. 3).

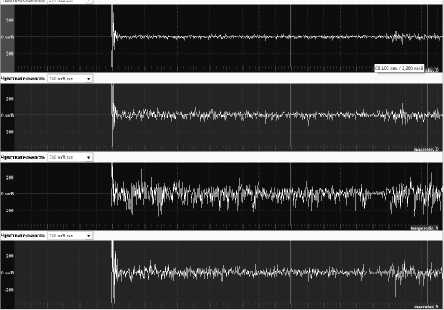

Третий этап протезирования был проведен спустя 3 месяца. Временные мостовидные протезы были заменены на постоянные металлокерамические протезы с комбинированными литыми коронками (рис. 4). После окончательной фиксации мостовидных протезов вновь проводилась коррекция окклюзионных контактов с учетом данных аппарата Tekscan. Электроми-ографическое исследование выявило нормализацию тонуса жевательной мускулатуры пациентки (рис. 5).

Повторное анкетирование выявило улучшение качества жизни пациентки по всем шкалам (рис. 6).

Рис. 3. Результаты компьютерной диагностики окклюзионных взаимоотношений зубных рядов и электромиографи-ческого исследования жевательной мускулатуры после фиксации временных протезов

Рис. 4. Ситуация в полости рта после завершения лечения

Рис. 5. Результаты компьютерной диагностики окклюзионных взаимоотношений зубных рядов и электромиогра-фического исследования жевательной мускулатуры после окончательного протезирования

Рис. 6. Шкалы: ЖФ – жевательные функции; ПС – психологическое состояние; СВ – социальное взаимодействие; ЭФ – эстетические функции; ФС – физическое состояние

-

□ До лечения□ После лечения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования показали обоснованность комплексного подхода к реабилитации пациентов с дефектами зубных рядов, осложненных деформациями зубных рядов и аномалиями прикуса. Целесообразно введение в план лечения таких пациентов процедур компьютерного анализа окклюзионных взаимоотношений зубных рядов, электромио-графического исследования жевательной мускулатуры с целью создания множественной окклюзии и оптимизации тонуса жевательной мускулатуры, анализа показателей качества жизни пациента до лечения и после его окончания для оценки качества проведенного лечения.