Комплексный подход к реабилитации пациентов с врожденными косметическими деформациями голеней в послеоперационном периоде

Автор: Скляр Л.В., Маркер H.A., Новиков К.И.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология, восстановительная и адаптивная физическая культура

Статья в выпуске: 4 (44) т.1, 2005 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены особенности реабилитации пациентов с врожденными косметическими деформациями голени в послеоперационном периоде.

Короткий адрес: https://sciup.org/147151999

IDR: 147151999

Текст научной статьи Комплексный подход к реабилитации пациентов с врожденными косметическими деформациями голеней в послеоперационном периоде

Рассмотрены особенности реабилитации пациентов с врожденными косметическими деформациями голени в послеоперационном периоде.

С каждым годом интерес к косметической хирургии растет, как со стороны пациентов, так и хирургов. Не стала исключением и ортопедия. В РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова накоплен большой опыт лечения пациентов с различными деформациями нижних конечностей. Разработаны и внедрены в клиническую практику методики, способы лечения больных с деформациями нижних конечностей [4, 6]. Наряду с этим активно развивается гибкая система реабилитации, включающая как медицинский, психологический, так и социальный аспекты, которая используется не только при лечении травматолого-ортопедических больных, но и многих других групп пациентов [8,9].

На наш взгляд, более точным является следующее определение реабилитации - это комплекс медицинских, психологических, социальных, профессиональных и юридических мероприятий, направленных на наиболее полное восстановление здоровья, нарушенных функций, психологического статуса и работоспособности лиц, утративших эти способности в результате заболевания, травмы, дефектов умственного и физического развития, других причин [2, 3].

Поскольку даже небольшое отклонение нагрузки на суставы от центра биомеханической оси со временем ведет к развитию деформирующего (остеоартроза) артроза, считаем обоснованным оперативную коррекцию голени у пациентов с так называемыми «малыми», косметическими деформациями-до 15 градусов.

Цель исследования: повысить эффективность методики и сократить сроки реабилитации пациентов с врожденными косметическими деформациями голеней в послеоперационном периоде.

Материал и методы исследования

В РНЦ «ВТО» им. Г.А. Илизарова оперативную коррекцию врожденных косметических деформаций голеней выполняют с 1994 года. За этот период пролечено 84 пациентов возраста от 13 до 44 лет с врожденными косметическими деформациями голени симметричного характера, 80 (95,2 %) из них женщины, 4 - мужчины. Клиникорентгенологическая величина деформаций была до 165 градусов. У всех пациентов варусная деформация голени сопровождалась торсионной от 5 до 45 градусов: наружная торсия - у 55 пациента (65,5 %), внутренняя - у 29 (34,5 %).

Основными аспектами реабилитации пациентов с врожденными косметическими деформациями голени являлись медицинский (полное восстановление физической работоспособности) и психологический. В профессиональном и социальноэкономическом аспектах реабилитации эти пациенты не нуждались, ввиду полного восстановления трудоспособности после оперативной коррекции деформации. Более того, при проведении предварительного анкетирования большинство пациентов, а именно 98 % опрошенных оценивали свое экономическое положение как вполне удовлетворительное, эта труппа пациентов не нуждалась в социальной помощи, у них есть стабильный источник доходов.

В реализации психологического аспекта реабилитации основная роль помимо психолога отводилась лечащему врачу. От уверенности в компетентности врача, его личностных качеств, степени доверия к нему пациента зависел во многом и результат операции. Отсутствие должного контакта между врачом и пациентом всегда приводило к низкой эффективности послеоперационного этапа лечения, и как следствие, к разочарованию в данном методе лечения, враче и к неудовлетворительному результату в целом.

Проводя реабилитационные мероприятия, обращали внимание на то, что результат лечения во многом зависел от психоэмоционального состояния пациента, так как существование такого «физического недостатка» с подросткового возраста со временем формирует комплексы от неудовлетворенности своим внешним видом. Благоприятному эмоциональному состоянию способствовал как контакт с пациентами, имеющими аналогичную «косметическую» направленность лечения, и с пациентами, приехавшими в клинику для контрольного обследования и оценки отдаленного результата, так и вежливое, участливое отношение всего персонала, который работал с этими пациентами, включая психолога, средних медицинских работников [5]. Для всех пациентов характерна определенная дисфункция в восприятии своего тела, которую можно объяснить неразрешенной дис-морфофобией (синдромом Ван Гога). Большинству из них свойственны скрытые депрессивные тенденции, зависимость от мнения окружающих, трудность в социальной адаптации [7]. У каждого пациента свои мотивы к операции: для одних она необходима как избавление от комплексов по поводу

Скляр Л.В., Маркер Н.А., Новиков К.И.

Комплексный подход к реабилитации пациентов с врожденными косметическими деформациями голеней...

своей внешности, возможность стать «такими как все», для других - уменьшение трудностей в межличностном общении, через внешнее изменение прийти к внутреннему самоутверждению, стабильности, для третьих - повышение «самопрезен-тации» на рынке труда, карьерный рост.

Таким образом, помимо точного выполнения оперативного вмешательства, перед хирургом стоят не менее важные задачи психологического и психокоррекционного характера:

-

- сформировать у пациента адекватное отношение к своему состоянию;

-

- убедить, что хороший результат будет зависеть не только от врачебных манипуляций, но и от точного выполнения пациентом всех рекомендаций;

-

- использовать возможности психотерапевтических методик в комплексном ведении этих пациентов.

Медицинский аспект реабилитации включал ряд мероприятий, ставящий своей целью быстрое и полное восстановление опороспособности нижних конечностей после оперативной коррекции деформации (ранняя активизация пациентов, занятия лечебной физкультурой, физиотерапия, массаж и др.), и, как следствие восстановление физической трудоспособности [1]. В период реализации реабилитационных воздействий на послеоперационном этапе основными задачами, стоящими перед врачом, являются следующие:

-

1) устранение или уменьшение послеоперационного отека и болевого синдрома;

-

2) стимуляция регенерации костей;

-

3) быстрая адаптация пациента к биомеханическому балансу опорно-двигательного аппарата;

-

4) профилактика контрактур в суставах и атрофии мышц;

-

5) психотерапевтическая реабилитация пациента.

Основными критериями, на которые ориентировался врач-ортопед в лечении этих пациентов, являлись не только оперативное устранение анатомической деформации голени и эстетическое улучшение ее формы, но и восстановление опороспособности нижних конечностей, т. к. эти показатели являются основными критериями эффективности лечения. Именно сочетание восстановления правильной анатомической и биомеханической осей приводило к нужному косметическому результату. Таким образом, медицинский аспект послеоперационной реабилитации был направлен на улучшение биомеханической оси нижних конечностей, выработку стереотипа новой походки.

Результаты исследования и их обсуждение

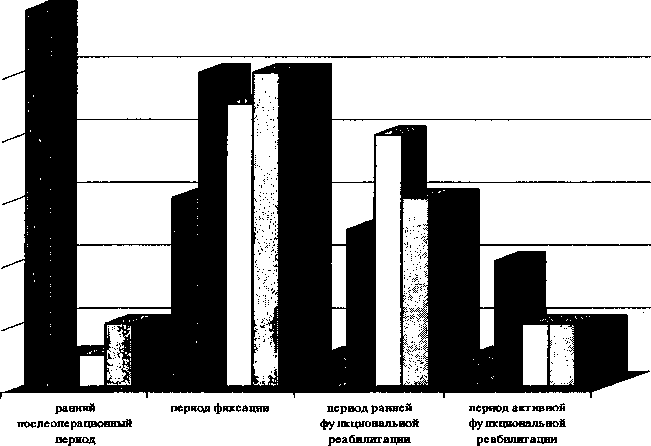

Весь комплекс реабилитации мы разделили на 4 периода (см. рис. 1): ранний послеоперационный (первые 4-6 суток после операции), период фиксации в аппарате и период функциональной реабилитации (ранний и активный). Период ранней функциональной реабилитации начинался с момента снятия аппарата и до момента, когда пациент начинал передвигаться с полной нагрузкой на нижние конечности, без дополнительных средств опоры. Период активной функциональной реабилитации продолжался до полной морфологической перестройки костей голени и пользования пациентом нижними конечностями в полном объеме.

■ уменьшение послеоперационного отека и боли

■ стимуляция регенерации костей

□ быстрая адаптация пациента к биомеханическому балансу в профилактика контрактур суставов и атрофии мышц

■ психотерапевтическая реабилитация

Рис. 1. Периоды реабилитации пациентов с врожденными косметическими деформациями голеней

Интегративная физиология, восстановительная и адаптивная физическая культура.

. В ранний послеоперационный период основное внимание уделяли уменьшению послеоперационного отека конечностей и снижению болевого синдрома. Для этого проводили симптоматическую инфузионную терапию (анальгетические, седативные средства, препараты, улучшающие микроциркуляцию крови и др.). Малый объем операции и стабильная фиксация позволили активизировать пациента уже на 2-е сутки, начиная с ходьбы на «ходунках», затем на костылях, осваивать навыки самообслуживания. Для профилактики отеков укладывали нижние конечности в возвышенное положение (выше уровня сердца) на специальные укладки. В этом периоде болевой синдром порождает желание пациента щадить оперированные конечности и тем самым усиливает его обездвиженность, поэтому адекватное сочетание физических упражнений с приемом анальгетических средств позволило активизировать их раньше. Ранняя активная деятельность способствовала быстрой нормализации общего состояния организма и оперированных конечностей.

В период фиксации в аппарате особое внимание уделялось быстрой адаптации пациента к новому биомеханическому балансу опорно-двигательного аппарата, перестройке опороспособности нижних конечностей пациента, т. к. устраняя деформацию, меняются и точки нагрузки на суставы. После устранения варусной деформации голени чаще возникала пронация стопы, которую пациент компенсировал ношением стельки-супинатора.

Постепенно пациент переходил к нормальной нагрузке на оперированную конечность. При переносе тела на конечность в этот период происходило быстрое уплотнение и перестройка костного регенерата.

Комплекс занятий лечебной физкультурой был направлен на отработку правильной походки, формирование свода стопы. Установлено, что отсутствие движений, в результате которых мышцы сокращаются и расслабляются, приводит к потере мышечной массы (атрофии мышц), и эта потеря может составлять при полной неподвижности до 3 % от общей мышечной массы в сутки. Профилактика состояла в регулярном исполнении комплекса гимнастики, физических упражнений, направленных также на предупреждение контрактур в смежных суставах, и массажа, который позволил уменьшить отеки, усилить крово- и лимфообращение, стимулировать те группы мышц, которые участвуют в формировании свода стопы: длинной малоберцовой мышцы, осуществляющей пронацию переднего отдела стопы; большеберцовой мышцы и длинных сгибателей пальцев, усиливающих супинацию заднего отдела стопы и ротирующих голень кнаружи; длинного сгибателя большого пальца и коротких сгибателей пальцев, задней большеберцовой мышцы, способствующих углублению продольного свода стопы. В этот период, когда пациент может сам активно передвигается, занятия проводились в зале ЛФК.

Снятие аппарата производили только после тщательного клинико-рентгенологического изучения признаков консолидации: регенераты были гомогенной структуры, с хорошо сформированной кортикальной пластиной, по плотности соответствовали прилегающим отделам кости.

Клинически отсутствовала подвижность, болезненность в области регенерата при статико-динамических нагрузках.

В период ранней функциональной реабилитации - 1-1,5 месяца после снятия аппаратов основное внимание пациента обращали на постепенное, дозированное увеличение нагрузки на конечности путем последовательной смены дополнительных средств опоры. Комплекс лечебной физкультуры был направлен на повышение тонуса мышц всей нижней конечности. Специальное внимание уделяли отработке нового стереотипа ходьбы, что требовало первое время постоянного самоконтроля со стороны пациента.

В период активной функциональной реабилитации (через 1,5-2 месяца после снятия аппарата) пациенту проводили обязательное клиникорентгенологическое обследование. Определяли клиническую и функциональную реабилитацию оперированных конечностей, восстановление анатомической и биомеханической оси.

Заключение

Таким образом, разработанный комплекс мероприятий послеоперационного периода у больных с врожденными косметическими деформациями голеней сокращает сроки реабилитации и создает условия для быстрой психологической и социальной адаптации пациента, как на этапе лечения, так и после него.

Список литературы Комплексный подход к реабилитации пациентов с врожденными косметическими деформациями голеней в послеоперационном периоде

- Грачев С.В., Хитров Н.К. Реабилитация с позиций общей патологии//Кремлевская медицина. Клинический вестник. -2007. -№ 5. -С. 13-16.

- Золотов В.П. Реабилитация: определение понятий и основные принципы//Кремлевская медицина. Клинический вестник. -2001. -№ 5. -С. 17-18.

- Кассирский Г.И., Воробьев Р.И. Реабилитация в медицине (определение, задачи, проблемы)//Советское здравоохранение. -1988. -№ 4. -С. 22-26.

- Лечение по Илизарову детей и подростков с О-образными деформациями нижних конечностей: Метод. рекомендации/Г.А. Клизаров, В.И. Шевцов, В.И. Калякина и др. -Курган, 1991. -С. 33.

- Основы общей и медицинской психологии/В.Н. Мясищев, Б.Д. Карвасарский, С.С. Либих, И.М. Тонконогий. -Л.: «Медицина», 1973. -С. 224.

- Попков A.B., Скляр Л.В. Полилокальный дистракционный остеосинтез при исправлении деформаций нижних конечностей: Метод. Пособие. -Курган, 1997. -С. 28.

- Слободяник А.П. Психотерапия. Внушение. Гипноз. -Киев: «Здоровье», 1982. -С. 368.

- Шевцов В.И., Немков В.А., Скляр Л.В. Аппарат Илизарова. Биомеханика. -Курган: «Периодика», 1995. -С. 165.

- Шевцов В.И., Попова Л.А. Совершенствование способов чрескостного остеосинтеза -новая методология реабилитации больных в травматологии и ортопедии//Материалы III междунар. конф. по восстановительной медицине (реабилитологии). -Москва, 2000. -С. 136.