Комплексный подход к снижению младенческой смертности -региональный опыт

Автор: Шкарин В.В., Ивашева В.В., Багметов Н.П., Симаков С.В., Емельянова О.С.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Страница главного врача

Статья в выпуске: 4 (56), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье приведена динамика показателей младенческой смертности в Волгоградской области в сравнении с аналогичными показателями по Южному федеральному округу и Российской Федерации за период 20102017 гг. Показана роль комплексного подхода при принятии управленческих решений и разработке мероприятий, направленных на значительное улучшение качества оказания медицинской помощи матерям и детям, снижение показателя младенческой смертности.

Младенческая смертность, волгоградская область, южный федеральный округ, российская федерация, комплексный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/142214549

IDR: 142214549 | УДК: 312.2:616-053.31

Текст научной статьи Комплексный подход к снижению младенческой смертности -региональный опыт

Снижение младенческой смертности – один из важнейших приоритетов системы здравоохранения Российской Федерации. Это закреплено Указом Президента РФ «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» № 598 от 7 мая 2012 г. Показатель входит в качестве целевого в План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения», утвержденный распоряжением Правительства РФ от № 2599-р от 28 декабря 2012 г., а также в качестве критерия доступности и качества медицинской помощи при реализации ежегодно формируемых Программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

В течение ряда лет показатели младенческой смертности в Волгоградской области были существенно выше, чем среднероссийские (далее – РФ) и средние по Южному федеральному округу (далее – ЮФО). Соответственно, были низкими и условные ранговые места нашей области по этому показателю как среди регионов ЮФО (5–6 из 6 субъектов), так и среди регионов РФ в целом (в диапазоне от 78 до 65 места). Такая неблагоприятная ситуация потребовала определить снижение младенческой смертности в качестве одного из важнейших приоритетов в деятельности органов управления здравоохранением Волгоградской области и существенным образом изменить стратегию и тактику мероприятий, направленных на оптимизацию службы детства и родовспоможения.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Осуществить анализ показателей младенческой смертности в Волгоградской области в динамике за 2010–2017 гг., сопоставив их с аналогичными показателями по ЮФО и РФ.

Оценить влияние комплекса организационных мер и управленческих решений, реализованных органами управления здравоохранением и учреждениями службы родовспоможения и детства, на динамику показателя младенческой смертности в Волгоградской области.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

На основании данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области изучены показатели младенческой смертности в Волгоградской области в динамике 2010–

2017 гг. Полученные данные сопоставлены как со средними аналогичными показателями по РФ и ЮФО, так и со всеми регионами РФ, что позволило определить ранг Волгоградской области среди регионов ЮФО и РФ. Показатель младенческой смертности представлен на 1000 родившихся живыми. Ранговое место Волгоградской области среди регионов определялось по шкале «от меньшего к большему».

Одновременно проведен подробный анализ широкого комплекса мероприятий, проводившихся в области в исследуемый период для снижения показателей младенческой смертности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В 2010 г. младенческая смертность в Волгоградской области составляла 9,8 на 1000 родившихся, при этом по РФ этот показатель составлял 7,5, а по ЮФО – 7,1. Волгоградская область занимала 72 ранговое место среди всех регионов РФ и 6 (последнее) среди субъектов ЮФО.

Подробный анализ уровня, структуры и причин младенческой смертности, проведенный на стартовом этапе (2010 г.), показал, что среди основных факторов, приводящих к столь неблагоприятным показателям – устаревшая материально-техническая база учреждений здравоохранения, недостаточно отлаженная система маршрутизации беременных, родильниц, рожениц и новорожденных, проблемы качественных и количественных характеристик кадрового состава акушерской и педиатрической служб, низкое качество пренатальной диагностики пороков развития плода, нарушения санитарно-эпидемиологического режима и ряд других проблем.

Для решения задачи по снижению младенческой смертности был избран комплексный подход, в который вошли:

-

- укрепление материально – технической базы;

-

- повышение уровня кадрового потенциала;

-

- широкий спектр организационных, клинических, методических мероприятий.

Были определены этапность, последовательность и очередность при реализации всех мероприятий, а также приоритеты каждого этапа. Особый акцент был сделан на организационных мероприятиях.

Полученные в результате проведенной работы позитивные результаты позволяют представить накопленный здравоохранением Волгоградской области опыт и поделиться мероприятиями, направленными на достижение поставленной задачи.

Первым этапом стало укрепление материально-технической базы учреждений детства и родовспоможения, которое было осуществлено в рамках реализации мероприятий Программы модернизации здравоохранения Волгоградской области в 2011–2013 гг. На этот раздел направлялось 25 % от всех средств Программы Модернизации областного здравоохранения.

Среди основных мероприятий – капитальный ремонт в учреждениях детства и родовспоможения; закупка современного лечебнодиагностического медицинского оборудования, в том числе для проведения пренатальной диагностики врожденных пороков развития плода (аппараты УЗИ экспертного класса, современные операционные столы, фетальные мониторы, передвижные рентгенаппараты, аппараты для плазмофереза и др.). Улучшение материально-технической базы позволило ввести в эксплуатацию койки второго этапа выхаживания новорожденных в ряде медицинских учреждений, в том числе в районах области. Для открывшихся коек реанимации и интенсивной терапии новорожденных в акушерских стационарах было также приобретено современное оборудование (высокочастотные аппараты ИВЛ для новорожденных, кювезы, перфузоры, открытая реанимационная система). На приобретение оборудования в женские консультации (кабинеты) и акушерские отделения направлялись также средства, полученные учреждениями здравоохранения в рамках реализации программы «Родовой сертификат» и национального приоритетного проекта «Здоровье».

Параллельно с укреплением материальнотехнической базы совершенствовалась кадровая политика. Она была направлена в первую очередь на повышение уровня квалификации кадров как врачебных, так и среднего медицинского персонала. Особое внимание уделялось и продолжает уделяться не только теоретической, но и в первую очередь практической подготовке, с непосредственным контролем владения практическими навыками.

В начале 2014 г. в ГБОУ ВПО «ВолГМУ Минздрава России» на клинической базе одного из перинатальных центров был открыт симуляционно-тренинговый центр по акушерству, гинекологии и перинатологии. Обучение на базе этого центра осуществляется в рамках программы повышения квалификации врачей, количество обучающихся постоянно растет. Так, за 2016 г. в центре прошли обучение 193 специалиста, за 10 месяцев 2017 г. уже 137 специалистов. Проводятся также занятия с инструкторами первичной реанимации новорожденных.

При выезде главных профильных внештатных специалистов в родовспомогательные учреждения области также проводится постоянный контроль навыков первичной реанимации новорожденных на местах с использованием манекенов для респираторной терапии.

Кроме этого, обязательным условием аттестации специалистов службы родовспоможения является строгий предаттестационный контроль навыков первичной реанимации новорожденных в симуляционном центре.

Назначение главным внештатным специалистом Комитета здравоохранения Волгоградской области по неонатологии заведующего кафедрой педиатрии и неонатологии ФУВ ФГБОУ ВО ВолгГМУ позволило строить обучающие программы для специалистов с учетом специфики и проблемных «точек» нашего региона. Для обучения широко используются телекоммуникационные технологии. Так, в рамках регулярно проводящихся научно-практических конференций и видеосеминаров только за последнее время обучено около 350 врачей неонатологов, педиатров и анестезиологов-реаниматологов по вопросам оказания медицинской помощи новорожденным с различной патологией.

В рамках реализующейся в области программы «Земский доктор» направлены на работу в сельскую местность и рабочие поселки с осуществлением компенсационных выплат в период с 2012 по 2017 гг. 23 врача-педиатра, 22 акушера-гинеколога, 2 неонатолога.

Реализация кадровой программы позволила достичь показателей укомплектованности кадрами в учреждениях родовспоможения (родильных домах и перинатальных центрах) по профилю «акушерство и гинекология» 99,7 %, по профилю «анестезиология и реаниматология» – 99,5 %, по профилю «неонатология» – 96,1 %.

В ряду организационно-методических мероприятий особый акцент был сделан на выстраивание оптимальной маршрутизации и последующее совершенствование трехуровневой системы оказания медицинской помощи в учреждениях родовспоможения и детства в соответствии с группами риска пациентов.

Были проанализированы кадровые и материально-технические ресурсы всех учреждений, оказывающих медицинскую помощь беременным и новорожденным, уточнено в динамике количество принимаемых в соответствующих отделениях родов в год, определена транспортная и временная доступность. По итогам анализа была проведена оптимизация коечного фонда учреждений родовспоможения, в том числе были закрыты 5 акушерских отделений с числом родов менее 30 в год.

В настоящее время все учреждения родовспоможения в области разделены на три группы оказания медицинской помощи:

-

1 группа – родильные отделения центральных районных больниц, на них приходится 11,1 % акушерских коек;

-

2 группа – родильные дома и акушерские отделения многопрофильных учреждений здравоохранения – 67,9 % акушерских коек;

-

3 группа – перинатальные центры – 21,0 % акушерских коек.

Все учреждения родовспоможения Волгограда и области 1-й и 2-й групп закреплены по территориальному принципу за двумя областными перинатальными центрами. Достигнутый показатель транспортной доступности акушерских стационаров 1, 2 и 3-го уровней находится в диапазоне от 30 минут до 6 часов.

Перинатальные центры со своей стороны стали реальными организационно-методическими и консультативными «ядрами», в которых ведется интенсивная работа, в том числе выездная, контролируется исполнение маршрутизации беременных в зависимости от группы риска. В трёхуровневую систему оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным из сельских районов включены учреждения родовспоможения второй группы г. Волгограда и г. Волжского; приказами комитета здравоохранения определена маршрутизация беременных по каждому направлению, регламентировано взаимодействие с территориальным центром медицины катастроф и многопрофильными специализированными учреждениями здравоохранения.

Территориальная близость одного из перинатальных центров с областным кардиологическим центром позволяет неотложно решать вопросы кардиологической помощи беременным и новорожденным.

Системой маршрутизации также организована госпитализация беременных с врождённой хирургической патологией плода в родильное отделение одной их клинических больниц скорой медицинской помощи, где создан центр неонатальной хирургии.

Параллельно с совершенствованием трехуровневой системы был сделан еще один шаг – ответственность за соблюдение маршрутизации, снижение удельного веса перегоспитали-зированных новорождённых была персонифицирована и возложена непосредственно на главных врачей. Кроме этого, в рамках новой системы оплаты труда для руководителей учреждений родовспоможения разного уровня были разработаны специфические оценочные критерии их деятельности, а также система применения экономических стимулов и санкций.

Совершенствование маршрутизации осуществлялось в тесной связи с развитием оперативной консультативной работы, направленной на своевременное оказание специализированной медицинской помощи беременным и снижение перинатальных потерь.

Экстренная круглосуточная лечебная и консультативная помощь беременным, роженицам, родильницам из районов Волгограда и Волгоградской области организована и оказывается специалистами ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области» и акушерским дистанционным консультативным центром ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2». Специалисты этих центров оказывают консультативную помощь по телефону, а также консультативно-диагностическую и лечебную помощь наиболее тяжелому контингенту беременных, рожениц, родильниц при выезде непосредственно в учреждения здравоохранения, где ими осуществляется интенсивная терапия, оперативное лечение, при необходимости в течение нескольких суток, медицинская эвакуация больных в стационары третьего уровня.

Кроме этого, в области организованы и функционируют три реанимационно-консультативных центра для динамического дистанционного наблюдения за детьми, находящимися в лечебных учреждениях, и для транспортировки детей с целью соблюдения маршрутизации. Тамже организована работа 3 выездных реанимационно-консультативных бригад для больных новорожденных.

В круг организационных мер, направленных на снижение младенческой смертности, вошло внедрение в практику работы медицинских учреждений клинических протоколов, а также аудит их использования. В настоящее время внедрены 29 порядков оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и детям по соответствующим профилям. Установлен и неукоснительно выполняется план аудита внедрения клинических рекомендаций по лечению новорожденных, который проводится профильными специалистами и работниками Комитета здравоохранения на основании анализа историй болезни.

Необходимость постоянного контроля за складывающейся ситуацией потребовала совершенствования системы мониторинга младенческой смертности. Начиная со второй половины 2013 г., в области организован ежедневный мониторинг общей смертности, в том числе младенческой смертности. Все случаи младенческой смертности по поступившим (в течение 1 рабочего дня) экстренным извещениям оперативно, не менее 2 раз в месяц, анализируются на заседании малого экспертного совета.

Наиболее сложные случаи смерти детей выносятся на ежемесячные заседания эксперт- ного совета по анализу причин младенческой и материнской смертности с привлечением экспертов и рецензентов. В связи с этим для совершенствования «детской» патологоанатомической службы, с 2013 г. в структуре патологоанатомической службы Волгоградской области было открыто специализированное подразделение – «Патологоанатомическое отделение патологии беременности и родов», в котором централизованно проводятся исследования плодов, мертворожденных, новорожденных с экстремально низкой массой тела.

Большое внимание уделяется строгому соблюдению в учреждениях родовспоможения и детства санитарно-эпидемиологического режима, для чего начата и продолжается установка системы видеонаблюдения в отделениях реанимации новорожденных и других отделениях. Это существенно мотивирует персонал на неукоснительное выполнение всех требований.

Отдельное место в ряду мероприятий, направленных на снижение младенческой смертности занимает пренатальная диагностика.

В 2014 г. Волгоградская область была включена в программу пренатальной диагностики врожденных пороков развития плода в рамках национального проекта «Здоровье». С октября 2014 г. в Волгоградской области начали функционировать 8 окружных кабинетов пренатальной диагностики нарушений внутриутробного развития плода; расчет рисков хромосомной аномалии у плода ведется с помощью компьютерного анализа, в случае выявления высокого риска дальнейшее обследование производится на базе перинатальных центров. По итогам диагностики регулярно проводится пренатальный консилиум с целью определения тактики ведения беременности. Такая работа позволяет неуклонно снижать показатель младенческой смертности от врожденных аномалий развития: в 2012 г. – 2,8 ‰; в 2013 г. – 2,4 ‰; в 2014 г. – 2,14 ‰, за 2015 г. – 1,3 ‰, за 2016 г. – 1,68 ‰, за 9 месяцев 2017 г. 0,9 ‰.

Определенный вклад в снижение младенческой смертности вносят 5 центров медикосоциальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 17 кабинетов медико-социальной помощи при женских консультациях.

Большое значение в сохранении здоровья новорожденных и детей играет медицинская реабилитация, получившая в последние годы особое развитие. В Волгоградской области она осуществляется в три этапа.

Первый этап медицинской реабилитации начинается в родильных домах или перинатальных центрах. Второй этап продолжается в стационарных условиях (детские больницы, детские отделения многопрофильных больниц, отделения патологии новорожденных и так далее). Третий этап организован в детских поликлиниках по месту жительства, отделениях медицинской реабилитации, отделениях физиотерапии с использованием лечебной физкультуры, рефлексотерапии и других физиотерапевтических методов лечения, кабинетах катамнеза (медицинское наблюдение детей с тяжелыми формами перинатальной патологии), детских санаториях области, федеральных реабилитационных центрах и санаторно-курортных учреждениях, подведомственных Минздраву России.

С целью организации стационарной реабилитационной помощи детям в 2014 г. были открыты отделения медицинской реабилитации для детей, в том числе для детей-инвалидов, на базе Областной детской клинической больницы и одной из детских больниц в городе областного подчинения.

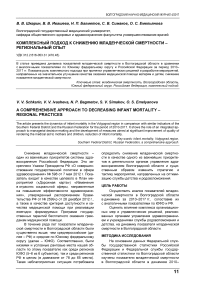

Все перечисленные мероприятия, в совокупности с рядом других, привели к существенным позитивным сдвигам. В результате: показатель младенческой смертности в Волгоградской области приобрел устойчивую тенденцию к снижению. По сравнению с 2010 г. показатель снизился почти на 60 %, достигнув по итогам 10 месяцев 2017 г. показателя 4,0 на 1 тыс. родившихся живыми (в пересчете на годовое значение), что ниже показателя по ЮФО и среднероссийского показателя (рис. 1).

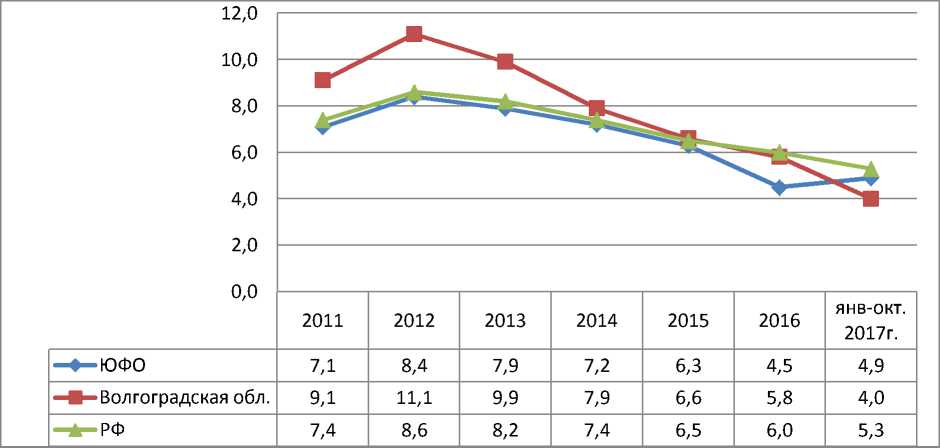

Волгоградская область вошла в число лидеров по темпам снижения показателя младенческой смертности среди регионов РФ, что подтверждается значительным ростом условных рангов Волгоградской области по сравнению с другими регионами ЮФО и РФ (рис. 2).

Рис. 1. Показатель младенческой смертности (на 1 тыс. родившихся живыми) в динамике по Волгоградской области, ЮФО и РФ

янв-окт.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017г.

• ВО относительно ЮФО

—■- ВО относительно РФ

Рис. 2. Ранговые места Волгоградской области по показателю младенческой смертности (в 2017 г. ранг по ЮФО с Крымом и Севастополем)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Устойчивая динамика снижения младенческой смертности, в том числе зафиксированная в текущем году, позволяет сделать вывод о том, что именно принимаемые в сфере здравоохранения Волгоградской области управленческие решения и проводимые организационно-методические мероприятия являются основой положительных изменений в сфере оказания медицинской помощи матерям и детям.

Вместе с тем дальнейший глубокий причинно-следственный анализ младенческой смертности, проводящийся непрерывно в ходе организованного мониторинга, позволит сформулировать спектр задач для нового этапа работы, что, в свою очередь, позволит сделать достигнутые позитивные сдвиги и их темпы необратимыми.

Список литературы Комплексный подход к снижению младенческой смертности -региональный опыт

- Младенческая смертность в Российской Федерации и факторы, влияющие на ее динамику/Д. О. Иванов //Педиатр. -2017. -№ 3. -Т. 8. -С. 5-14.

- Статистический анализ и показатели работы медицинских организаций Волгоградской области в 2014-2016 гг./Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгоградский областной медицинский информационно-аналитический центр». -Волгоград: Сфера, 2017. -223 с.

- Шкарин В. В. Демографическая ситуация в Волгоградской области///Бизнес. Образование. Право. -2012. -№ 12 -№ 4 (21). -С. 166-167.

- Шкарин В. В. Реализация программы модернизации здравоохранения в крупном промышленном городе: социологический анализ/В. В. Шкарин, Д. А. Шипунов, Е. Г. Камкин//Социология города. -2013. -№ 4. -С. 5-10.

- http://www.gks.ru/(Федеральная служба государственной статистики).