Комплексный подход в диагностике и реабилитации спортсменов

Автор: Галкина Екатерина Александровна, Суворов Сергей Александрович, Храмов Владимир Владимирович, Архипова Людмила Юрьевна, Толстокоров Сергей Александрович

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 8 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель: анализ эффективности реабилитационных мероприятий в спорте высших достижений при комплексном подходе в условиях специализированных физиотерапевтических воздействий. Материал и методы: анализировались данные динамического состояния 75 спортсменов высокого класса, тренирующихся преимущественно на развитие качеств ловкости, быстроты и силы, в ходе реабилитационно-восстановительных мероприятий. Для контроля комплексного воздействия физических факторов наряду с функциональными методами исследования использовалась цифровая рейтинговая шкала боли (Numeric rating scale for pain - NRS). Результаты. В результате воздействия физических факторов отмечено значительное улучшение физического и психоэмоционального состояния пациентов. Спортсмены смогли вернуться к полноценным тренировкам. Заключение. Реабилитационное воздействие физических факторов под объективным контролем субъективных оценок индивидуальной болевой чувствительности позволяет эффективно контролировать функциональное состояние спортсменов.

Спорт, физическая реабилитация, переутомление, боль после физической нагрузки

Короткий адрес: https://sciup.org/14124769

IDR: 14124769 | УДК: 796.071.2:[616-036.82:615.8] | DOI: 10.33619/2414-2948/81/23

Текст научной статьи Комплексный подход в диагностике и реабилитации спортсменов

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 8. №8. 2022

УДК 796.071.2:[616-036.82:615.8]

Социальные аспекты медицинской реабилитации в спорте подразумевают комплекс мероприятий, направленных на восстановление физической, психологической и социальной составляющей здоровья спортсмена. Спорт, является сферой социально-культурной деятельности таким, как совокупность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним [3], направлен на спортивные достижения, граничащие с пределом человеческих возможностей. Среди патологических состояний спортсменов особое место занимают переутомление и перетренированность, как проявления спортивная болезни. В современном мире спорт высших достижений — это один из немногих видов деятельности, при котором функционирование почти всех систем организма может проявляться в зоне абсолютных физиологических и психологических пределах здорового человека [1].

В спортивной подготовке психоэмоциональные и физические нагрузки на спортсменов граничат с индивидуальными физиологическими возможностями человека. В связи с этим, спортсменам необходима своевременная реабилитация. Выявленной, в ходе исследования, проблемой для лиц, профессионально занимающихся спортом, является подбор индивидуального физиотерапевтического лечения. Физиотерапия обладает мощным реабилитационным потенциалом в спортивном направлении [2, 6]. Данное исследование доказывает, что физиотерапия на современном этапе развития способна заменить по эффективности препараты, которые невозможно применять по допинговым критериям, также способна избежать полипрагмазии, приблизить к нулю вероятность возникновения побочных эффектов от фармакологических средств [7, 8]. Цель: анализ эффективности реабилитационных мероприятий лиц, профессионально занимающихся спортом в комплексном подходе в условиях специализированного отделения.

Материал и методы: На базе реабилитационно-восстановительного подразделения ГУП СО «СК Кристалл» проведено исследование 75 спортсменов индивидуальных и групповых видов спорта, тренирующихся преимущественно на развитие качеств ловкости, быстроты и силы, в возрасте от 17 до 38 лет. Средняя продолжительность курса реабилитации составляла 10 дней в феврале-марте 2020 года. Под наблюдением находились спортсмены со следующими врачебными заключениями: спортивная болезнь (переутомление-перетренированность) Z73.0 (n=34), травматические поражения суставов конечностей T03 (n=12), синдром запястного канала G56.0 (n=4), дорсопатии M40-M43 (n=15), реабилитация после перенесенных острых респираторных заболеваний J00-J06(n=10). Гендерное соотношение в выборке составляло 47 мужчин (62,6%) и 28 женщин (37,4%).

Программы физической реабилитации спортсменов формировались из следующих физиотерапевтических процедур: воздействие переменным магнитным полем, низкоинтенсивное лазерное освечивание (НИЛО), ультразвуковое воздействие (УЗТ), бальнеовоздействие (душ Шарко), аппаратное механическое воздействие (сухое горизонтальное вытяжение позвоночника, вибромассаж). В рамках применения индивидуализированных реабилитационных программ и согласно рекомендаций ряда ведущих специалистов [1] пациентам назначалось не более 3 видов воздействий ежедневно.

Для контроля комплексного воздействия физических факторов наряду с функциональными методами исследования использовалась цифровая рейтинговая шкала боли (Numeric rating scale for pain – NRS). Шкала представлена последовательным рядом чисел от 0 до 10. Предлагалось оценить интенсивность боли цифрами, где 0 - боль отсутствует, 5 -умеренная боль, 10 - очень сильная боль.

Статистическую обработку данных производили с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0 (Statsoft Inc, США). Применяли параметрические методы статистики (t-критерий Стьюдента — для независимых выборок, и коэффициент корреляции (r)). Статистическая достоверность различия определялась с помощью t-критерия Стьюдента. Коэффициент корреляции оценивался при помощи MS Excel.

Результаты

В течение 10 дней спортсмены находились в реабилитационно-восстановительном отделении, где проводились реабилитационные мероприятия и оценивалась их эффективность.

Все пациенты были разделены на 3 группы по 14 человек. 1 группа — реабилитация без использования тракционной терапии (без сухого вытяжения); 2 группа — реабилитация с тракционной терапией (с сухим вытяжением); 3 группа — реабилитация с чередованием сухого вытяжения и вибромассажа.

Испытуемые из 1 группы отмечали снижение уровня боли на 7 день терапии. Боль уменьшилась ≈ 2 пункта шкалы NRS. Пациенты из 2 и 3 групп значительно раньше стали чувствовать улучшения. Испытуемые из 2 группы отмечали снижение болевых ощущений на 5-6 день терапии (≈ на 3пункта шкалы NRS), а испытуемые из 3 группы на 3-4 день (болевые ощущение снизились ≈ на 4 пункта шкалы NRS). Также пациенты из 3 группы испытывали позитивный эффект от лечения значительно больший промежуток времени (до 6 месяцев). Отмечали эмоциональный подъем и раньше возвращались к тренировкам

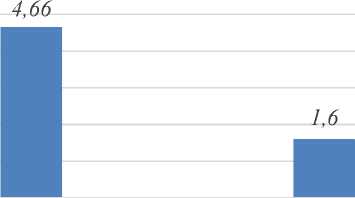

На Рисунке представлена динамика значений по цифровой рейтинговой шкале боли (NRS) в ходе реабилитационных мероприятий.

Установлены положительные сдвиги по эмоциональному восприятию боли спортсменами. В результате проведенных реабилитационных мероприятий спортсмены отметили позитивную динамику состояния здоровья. Восприятие по цифровой рейтинговой шкале боли (NRS) изменилось в лучшую сторону с Мср=4,66 баллов до Мср=1,6 баллов (r=0,793, t-критерий=9,352, при р≤0,01).

Всего за период реабилитации спортсменами было назначено и проведено 2250 процедур. Назначались следующие физические методы лечения и реабилитации: магнитотерапия — 650 назначений, лазертерапия — 260 назначения, водолечение (душ Шарко)

— 440 назначений, ультразвукового лечения (УЗТ) — 410 назначений, тракционная терапия — 320 назначений, вибромассаж — 170 назначений.

до реабилитации

после реабилитации

Рисунок. Показатели по цифровой рейтинговой шкалы боли (NRS) у спортсменов до реабилитации и после реабилитационных мероприятий (баллы)

Для пациентов были сформированы оптимальные схемы реабилитаци в зависимости от диагнозов у спортсменов (Таблица).

Таблица

РЕАЛИЗУЕМЫЕ СХЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ У СПОРТСМЕНОВ

|

Врачебное заключение |

Схема лечения |

|

Дорсопатии M40-M43 |

Ультразвуковая терапия Магнитотерапия Тракционная терапия л абильная методика Индукторы (сухое вытяжение) воздействия. накладывали на зону интермиттирующие Интенсивность повреждения и нагрузки с ультразвука при фиксировали ослаблением воздействии варьирует эластичным бинтом. заданного усилия на от 0,05–0,1 до 1–1,2 Доза от 10 до 20 мТл 25–50% в каждом Вт/см² 10–15 мин. цикле и изменяющейся (от 30– 60 сек на максимуме до 1–2 мин на минимуме) экспозицией. |

|

ОРЗ J00-J06 |

НИЛО, красного Ультразвуковая Водолечение (душ спектра терапия (УЗТ) Шарко ) 8 мВт/см², частота 80 Гц, лабильная методика 2 атм (150–200 кПа), со 2–4 дня, дистантно, воздействия, когда температура воды 36– по стабильной методике излучатель со 34°С с постепенным — 2 мин на каждую скоростью 1–2 см/с снижением к концу точку по индивидуально передвигают курса до 30–28 °С установленной схеме, поповерхности тела. ежедневно Интенсивность ультразвука при воздействии варьирует от 0,05–0,1 до 1–1,2 Вт/см2 |

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 8. №8. 2022

|

Врачебное заключение |

Схема лечения |

||

|

Синдром запястного |

Ультразвуковая терапия |

НИЛО, |

Магнитотерапия |

|

канала G56.0 |

(УЗТ) лабильная методика воздействия, когда излучатель со скоростью 1–2 см/с передвигают поповерхности тела. Интенсивность ультразвука при воздействии варьирует от 0,05–0,1 до 1–1,2 Вт/см2 |

инфракрасного спектра 12 мВт/см², частота 80 Гц, со 2–4 дня, дистантно, по стабильной методике — 2 мин на каждую точку по индивидуально установленной схеме, ежедневно. |

Индукторы накладывали на зону повреждения и фиксировали эластичным бинтом. Доза от 10 до 20 мТл 10–15 мин |

|

Травматические |

НИЛО, инфракрасного |

Ультразвуковая |

Магнитотерапия |

|

поражения суставов |

спектра |

терапия (УЗТ ) |

Индукторы |

|

T03 |

12 мВт/см², частота 80 Гц, со 2–4 дня, дистантно, по стабильной методике – 2 мин на каждую точку по индивидуально установленной схеме, ежедневно |

лабильная методика воздействия, когда излучатель со скоростью 1–2 см/с передвигают по поверхности тела. Интенсивность ультразвука при воздействии варьирует от 0,05–0,1 до 1–1,2 Вт/см2 |

накладывали на зону повреждения и фиксировали эластичным бинтом. Доза от 10 до 20 мТл 10–15 мин |

|

Спортивная болезнь |

Водолечение (душ |

Магнитотерапия |

Тракционная терапия |

|

(перетренированность) |

Шарко) |

Индукторы |

(сухое вытяжение) |

|

Z73.0 |

2 атм, температура воды 36—34 °С с постепенным снижением к концу курса до 30–28 °С |

накладывали на зону повреждения и фиксировали эластичным бинтом. Доза от 10 до 20 мТл 10–15 мин |

интермиттирующие нагрузки с ослаблением заданного усилия на 25–50% в каждом цикле и изменяющейся (от 30– 60 сек на максимуме до 1–2 мин на минимуме) экспозицией. В сочетании с Вибромассажем использовались преимущественно приемы растирания и вибрации. Проводили ежедневно или через день |

В результате проведенных реабилитационных мероприятий 72 спортсмена отметили значительное улучшение состояния здоровья: улучшился сон, вернулось желание тренироваться, отсутствие раздражительности. Не имели жалоб на состояние здоровья, которые были в начале реабилитации. Физическое состояние улучшилось, исчезли болевые ощущения.. Спортсмены смогли вернуться к тренировкам. Психоэмоциональное состояние

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 8. №8. 2022 спортменов оценивалось по цифровой рейтинговой шкале боли (NRS) изменилось в лучшую сторону с Мср=4,66 баллов до Мср=1,6 баллов (r=0,793, t-критерий=9,352, при р≤0,01).

После проведенных реабилитационных мероприятий 2 спортсмена отметили незначительное улучшение состояния здоровья. Количество предъявляемых жалоб, на момент начала лечения, снизилось. Физическое состояние улучшилось. Выносливость повысилась. После проведенной реабилитации 1 спортсмен не отметил изменений состояния здоровья. Жалобы, предъявленные на момент лечения, сохранились. Физическое состояние не изменилось. Выносливость не повысилась. Стоит отметить, что данный пациент рекомендаций лечащего врача не соблюдал и нарушал режим реабилитации.

Обсуждение

Согласно данным В. А. Лебедева, Д. В. Ковлен, М. Д. Дидур, А. С. Каргашиной и др. [1] в ходе чрезмерной нагрузки на организм спортсменов, структурно дифференцируется в пяти синдромах: центральной нервной системе, сердечно-сосудистой системе, гепатобилиарной системе, иммунной системе, опорно-двигательном аппарате. В соответствии с этими изменениями [1] предлагается в индивидуальную программу восстановления спортсменов включать комплексный подход: фармакологические, психолого-педагогические и физиотерапевтические средства восстановления. В период нахождения спортсменов в реабилитационном центре нами учитывался данный подход.

Используя физиотерапевтические средства восстановления, мы ориентировались на схемы реабилитации, предложенные рядом авторов. [2, 5, 6, 11, 12].

Полученные нами результаты медицинской реабилитации спортсменов иперекликаются с уже известными данными [4], где изменение психоэмоционального статуса у спортсменов является один из признаков перетренированности. В свою очередь, отчетливо проявляются синергические эффекты при воздействии как на психологические, так и на физиологические сдвиги, в частности коррекция психосоматических нарушений у спортсменов приводит к улучшению функциональных показателей. Данные особенности психоэмоционального статуса спортсменов подтверждаются данными цифровой рейтинговой шкалы боли (NRS) до и после реабилитационных мероприятий.

Заключение

Индивидуализированный подход к медицинской реабилитации спортсменов с использованием объективных критериев болевой чувствительности при последующей реализации комплексного набора физических воздействий дает возможность оптимального функционального восстановления после полученной спортивной травмы. В связи с неуклонным ужесточением антидопинговых требований физическая реабилитация является, безусловно, перспективным способом повышения и сохранения высокого функционального состояния спортсменов.

Список литературы Комплексный подход в диагностике и реабилитации спортсменов

- Азарова Н. О., Октябрьская Е. В., Синицкий А. А., Трегубов Д. В., Селедцов А. П., Медведев Д. С., Попечителев Е. П. Применение КВЧ-терапии для профилактики синдрома перетренированности у спортсменов // Медицинский алфавит. 2010. Т. 1. №4. С. 22-24.

- Бадтиева В. А., Павлов В. И., Шарыкин А. С., Хохлова М. Н., Пачина А. В., Выборнов В. Д. Синдром перетренированности как функциональное расстройство сердечно-сосудистой системы, обусловленное физическими нагрузками // Российский кардиологический журнал. 2018. Т. 23. №6. С. 180-190.

- Выходец И. Т., Дидур М. Д., Каргашина А. С., Лобов А. Н. Клинические рекомендации по диагностике и лечению общего и частных синдромов перенапряжения центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, опорнодвигательного аппарата, иммунной системы и переутомления у спортсменов высокой квалификации. Клинические рекомендации. М.: ФМБА России, 2018. 94 с.

- Гаврилова Е. А. Современные представления о синдроме перетренированности // Спортивная медицина: наука и практика. 2013. №1. С. 77-78.

- Литвиченко Е. М., Быков Е. В., Егоров М. В. Физиологические эффекты применения "Непрямого массажа" при реабилитации спортсменов // Человек. Спорт. Медицина. 2019. Т. 19. №4. С. 142-149.

- Макарова Г. А., Локтев С. А., Порубайко Л. Н. Факторы риска возникновения синдрома перетренированности у спортсменов // Международный журнал экспериментального образования. 2014. №4-1, С. 170-172.

- Платонов В. Н. Перетренированность в спорте // Теория и методика физической культуры. 2016. №1(44). С. 4-35.

- Попков В. И., Вдовкин И. И. Спорт высших достижений: проблемы, задачи, особенности и личность спортсмена // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2018. Т. 3. №1. С. 117-121.

- Пономаренко Г. Н. Частная физиотерапия. М.: Медицина, 2005. 744 с.

- Пономаренко Г. Н., Улащик В. С., Зубовский Д. К. Спортивная физиотерапия. СПб., 2009. 318 с.