Комплексы активности на Солнце в 23-м цикле активности

Автор: Язев С.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 16, 2010 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследований комплексов активности (КА) на Солнце, развивавшихся на протяжении 23-го цикла солнечной активности (СА). На основе анализа синоптических карт пятенной активности в 23-м цикле выделено 69 ядер КА в северном полушарии и 77 ядер в южном. Составлен каталог ядер КА. Выявлены: спад числа ядер КА по мере роста продолжительности их жизни (максимальное значение - 14 оборотов), неравномерное распределение по долготе, локальный спад числа ядер КА на стадии максимума 23-го цикла СА (обороты 1967-1979, октябрь 2000-август 2001 гг.). Установлен квазипериодический характер изменений пооборотной суммарной мощности ядер КА в течение цикла, квазипериод составил 12-14 оборотов. Особенность 23-го цикла состоит в затянувшемся по сравнению с 22-м циклом периоде генерации КА. Последние ядра КА в южном полушарии наблюдались вплоть до 144-го оборота после предыдущего минимума по числам Вольфа (в 22-м цикле - до 110-го). Общее число ядер КА в 23-м цикле (146) заметно превышает их число в 22-м цикле (104). Вблизи ядер КА произошли 94 % мощных протонных вспышек с энергией более 10 МэВ и потоком более 10 /(с см2 ср) на орбите Земли. Выросло общее число протонных вспышек, связанных с ядрами КА указанного выше класса: 48 в 22-м цикле, 62 в 23-м цикле. Выявлена сильная северо-южная асимметрия в динамике развития КА, проявившаяся в разных индексах, описывающих активность КА.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103429

IDR: 142103429 | УДК: 523.08

Текст научной статьи Комплексы активности на Солнце в 23-м цикле активности

Работа посвящена исследованию комплексов ак тивности ( КА ) на Солнце , развивавшихся в течение 23- го цикла солнечной активности . Как показано в [ Язев и др ., 2008], КА являются источниками основ ных геоэффективных возмущений . Именно здесь происходят наиболее мощные солнечные вспышки , в том числе и сопровождаемые выбросами коро - нального вещества ( ВКВ ). На месте распадающихся КА могут возникать низкоширотные корональные дыры , являющиеся источниками высокоскоростного солнечного ветра . Все указанные явления и процес сы относятся к разряду геоэффективных , в связи с чем изучение закономерностей их возникновения и развития представляет собой актуальную научную проблему [ Жеребцов и др ., 2008]. В настоящей ра боте обсуждается вопрос об определении КА , рас сматриваются особенности развития КА в 23- м цик ле активности и их вспышечная деятельность .

Определение комплекса активности

В ряде работ , посвященных КА , последние рас сматриваются как совокупность физически связан ных между собой активных областей . Так , напри мер , в работе [Gaizauskas et al., 1983] КА рассматри вается как ряд ( последовательность ) активных об ластей , связанных близостью расположения и не прерывностью возникновения .

Этот подход представляется не вполне адекватным .

Во - первых , исследования показали , что область КА приобретает новые коллективные свойства , в частности , собственное магнитное поле , которое нельзя свести к простой совокупности входящих в состав КА активных областей ( АО ) [ Банин , 1983]. Как показано в [ Комарова и др ., 2004; Сидоров и др ., 2008], при рассмотрении механизма некоторых мощных вспышек , сопровождающихся выбросами коронального вещества , должны учитываться свой ства периферийных областей КА , на первый взгляд не имеющих прямого отношения к АО , в которой развивается вспышка .

Во-вторых, есть основания полагать, что общие свойства КА оказывают влияние на характеристики входящих в него индивидуальных АО [Язев и др., 1998]. В этом смысле определение, предложенное Могилевским и Ишковым [Ишков и др., 1983], выглядит более обоснованным. Вводя близкое, но не тождественное понятие «комплекс активных областей» (КАО), авторы связали его с совокупностью двух или более АО, связанных совместным (общим) магнитным полем, в эволюции которых выявляются связь и взаимодействие компонентов или отдельных частей комплекса. Указание на существование общего магнитного поля КА представляется важным и точным. В то же время рассматриваемое определение указывает только на одновременно сосущест- вующие АО в составе КА, тогда как в его структуре следует учитывать и последовательно возникающие области. Поэтому рассматриваемое определение можно отнести к состоянию КА в данный момент времени (относящийся к фазе максимального развития, когда в составе КА одновременно наблюдаются несколько АО), но не ко всей системе КА за все время его существования.

Ту же претензию можно предъявить и к само му термину « комплекс активных областей », или КАО ( см ., например , [ Могилевский и др ., 1998 а , б ]). Несмотря на то , что в процессе развития ком плексов активности отдельные АО возникают и исчезают , общая магнитная структура КА как единой физической системы может сохраняться на протяжении всего времени его существования [ Язев , 1990]. Более того , основные элементы этой общей структуры могут сохраниться и после ис чезновения групп пятен в КА , эволюционируя в виде обширных факельных полей [ Хмыров и др ., 1987]. Поэтому и применение термина КАО , ви димо , можно считать целесообразным только в частном случае рассмотрения состояния КА в данный момент времени , без учета его эволюции , подчас достаточно длительной , либо в случае от носительно кратковременного существования фи зической системы из нескольких ( как правило , двух ) АО . Понятие КА должно быть более все объемлющим , включающим разные , в том числе беспятенные , этапы развития единой физической системы КА от момента зарождения до оконча тельного распада системы его магнитных полей .

С этой точки зрения выглядит более обоснован ным следующий подход , основы которого были за ложены в монографии [ Витинский и др ., 1986]. Под КА здесь понимались одни и те же места на Солнце , где несколько групп пятен появляются и , после рас пада и « затишья », вновь возникают в течение десят ков , а то и сотен оборотов Солнца . Вывод о повто ряемости возникновения групп пятен на том же мес те после « затишья » представляется недостаточно обоснованным ( точнее , не обязательным ). Тем не менее , переход от рассмотрения совокупности близ ко расположенных АО к анализу неких особых зон на Солнце , отличающихся способностью регулярно генерировать связанные друг с другом АО , выгля дит более обоснованным методологически .

С учетом приведенных соображений , КА пред лагается рассматривать как локальный участок на поверхности Солнца , где на протяжении длитель ного времени ( несколько солнечных оборотов ) развивается сложная крупномасштабная магнит ная структура , в составе которой могут возникать как последовательно , так и одновременно актив ные области .

Указание на участок поверхности в достаточной мере условно , поскольку система магнитных полей КА простирается как высоко в корону , так и глубоко в конвективную зону Солнца .

Предлагаемое определение указывает на особые свойства рассматриваемого участка Солнца, где, как минимум, облегчено или, как максимум, причинно обусловлено постоянное формирование новых порций магнитного потока. При таком рассмотрении отдельные АО являются локальными частными проявлениями (элементами) крупномасштабной и долгоживущей физической системы КА.

Общее количество АО , входящих в общую маг нитную систему КА , может достигать нескольких десятков [ Язев , 1991; Саттаров , 1994; Язев и др ., 2006]. Появление новых АО происходит в виде по следовательных дискретных инжекций новых пор ций магнитного потока в магнитную структуру КА [Gaizauskas et al., 1983]. На фазе максимума цикла солнечной активности , как отмечено в работе [Gai-zauskas et al., 1983], идентификация отдельных КА оказывается проблематичной , поскольку может на блюдаться целый замкнутый широтный пояс из фи зически связанных корональными петельными структурами активных областей , охватывающий все долготы . Тем не менее , методика , описанная в сле дующем разделе , позволяет и в этом случае разде лять отдельные КА .

Зона постоянного пятнообразования , не сме щающаяся в кэррингтоновской системе координат и не подверженная действию дифференциального вра щения , называется ядром КА .

Метод ПДА

На синоптических картах пятенной активности выделяются области , где пятна наблюдаются на протяжении , как минимум , трех оборотов подряд . Такие области , которым формально приписывается размер 20×20°, называются площадками длительной активности ( ПДА ) и идентифицируются как ядра КА [ Язев и др ., 2008].

Эта методика , разработанная Баниным и Язе вым в 1989 г . и названная методом ПДА [ Банин и др ., 1989], применена для анализа последователь ности синоптических карт за период с 1996 по 2010 г . ( цикл 23, кэррингтоновские обороты с 1909- го по 2091- й ).

На каждом кэррингтоновском обороте ядру ПДА приписывается значение индекса мощности ПДА ( от 0.5 до 3), характеризующего уровень запятнен - ности рассматриваемой площадки [ Язев и др ., 2008] ( см . таблицу ).

КА в 23-м цикле солнечной активности. Общие характеристики

Составлен каталог ядер КА, содержащий информацию о кэррингтоновских координатах центра ядра КА, показателе индекса мощности для данного ядра КА на каждом обороте, продолжительности существования ядра КА в активной форме (период существования пятен), выраженной в количестве солнечных кэррингтоновских оборотов, а также примечания о конкретных особенностях КА Каталог_ядер_комплексов_ активности.

Всего в течение 23- го цикла активности выделе но 69 ядер КА в северном полушарии и 77 ядер в южном . Общее число ядер КА в 23- м цикле (146) заметно превышает их число в 22- м цикле (104).

Классификация степени запятненности ( мощности ) площадок длительной активности ( ядер КА )

|

Баллы |

Описание пятен в ядре КА |

Аналог цюрихской классификации групп пятен |

|

0.5 |

Группа пор либо две малые группы пор без биполярной структуры |

А , В либо А + А |

|

1 |

Одна группа пятен , в которой есть пятно с полутенью , либо три группы пор |

С , либо А + А + А , либо В + В |

|

1.5 |

Группа пятен с двумя и более пятнами с по лутенями либо с одним крупным пятном или две небольшие группы |

С +( А или В ), или Е , или С + С , или J или Н |

|

2 |

Крупная группа пятен с большим числом пятен и пор , в том числе с большими пятна ми , либо две группы пятен |

Е +( В или С ) или G+( В или С ) |

|

2.5 |

Большая группа пятен ( площадь >1000 м . д . п .) протяженностью больше 20° либо две круп ные группы пятен |

F c размерами >20° или E+D |

|

3 |

Экстремально крупная группа ( площадь >2000 м . д . п .) либо крупная группа с сател литными группами пятен рядом с ней |

F>20° |

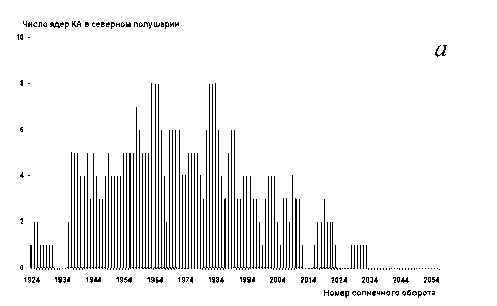

На рис . 1 приведены изменения количества ядер КА в 23- м цикле солнечной активности раздельно по полушариям и по всему Солнцу . Из рисунков видно , что количество одновременно существую щих на Солнце ядер КА существенно изменяется со временем .

Цикл КА в северном полушарии ( рис . 1, а ) начина ется с 1924- го оборота ( июнь – июль 1997 г .), через 15 оборотов после начала ( минимума ) цикла , определен ного по сглаженным среднемесячным значениям чисел Вольфа ( оборот 1909, май 1996 г .). Заметим , что пер вая ПДА в 22- м цикле появилась на 1786- м обороте – через девять оборотов после минимума ( оборот 1777).

На протяжении первых 11 оборотов существова ния ПДА этих структур было мало – всего одна - две , на нескольких оборотах они вообще не наблюда лись . На обороте 1937 ( июнь – август 1998 г .) снова возникли два ядра КА , после чего начался бурный рост их количества . На оборотах 1964–1966 ( июнь – август 2000 г .) число ядер КА в северном полуша рии достигло максимального значения 8. Общий спад активности ПДА начался на обороте 1986 ( февраль 2002 г .), после чего число образований начало квазимонотонно уменьшаться . Последний КА северного полушария исчез на обороте 2033 ( ав густ 2005 г .).

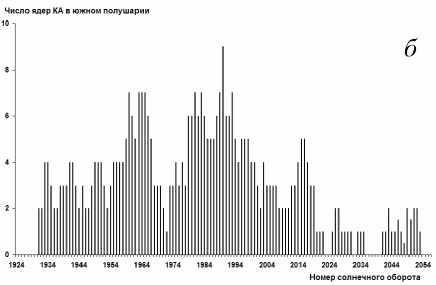

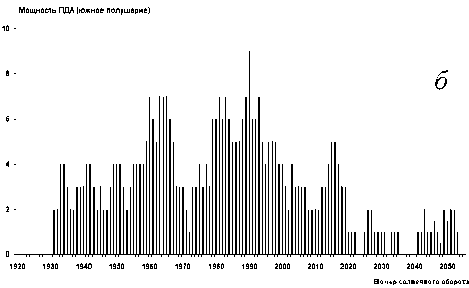

Цикл КА в южном полушарии ( рис . 1, б ) начался несколько позже – с оборота 1931 ( декабрь 1997– январь 1998 гг .). Общий ход развития сходен с си туацией в северном полушарии . В то же время надо заметить , что последний КА южного полушария исчез на обороте 2053 ( февраль 2007 г .) – на 20 обо ротов ( полтора года !) позже . Таким образом , в 23- м цикле активность КА в южном полушарии оказалась заметно выше , чем в северном .

Внимательное рассмотрение рис . 1 показывает , что изменение числа ПДА происходило существен но немонотонно . И в северном , и в южном полуша рии наблюдались « всплески » активности ядер КА –

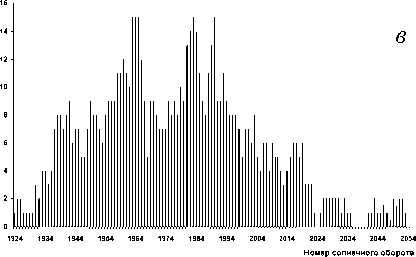

Число ядер КА на всем диске Солнца

Рис . 1. Изменение числа ПДА ( ядер КА ) в 23- м цикле солнечной активности : а – северное полушарие , б – юж ное полушарие , в – полный диск Солнца .

увеличения и спады их числа . На протяжении всего цикла можно выделить 4–6 таких всплесков . Типич ный всплеск продолжается примерно 30 оборотов . На фоне таких всплесков наблюдается тонкая струк тура ( более кратковременные всплески с меньшей амплитудой , производящие впечатление стохасти ческой компоненты ).

Привлекает внимание заметный спад количества ПДА на фазе максимума 23- го цикла , когда , каза лось бы , общее количество групп пятен на Солнце должно быть максимальным . В северном полуша рии число ядер КА упало от 6–8 до 3–5 ( обороты 1968–1979, октябрь 2000– июль 2001 гг .), после чего последовал новый ( вторичный ) всплеск активности до восьми одновременно существующих ядер КА ( обороты 1983–1984, ноябрь 2001– январь 2002 гг ., рис . 1, а ). Эта эпоха соответствует по времени вто ричному максимуму пятнообразования солнечных пятен , определяемому по числам Вольфа .

Похожий ( еще более резкий ) провал виден в юж ном полушарии ( рис . 1, б ). Здесь также наблюдаются два максимума количества ПДА – первый с 1959- го по 1967- й оборот ( январь – сентябрь 2000 г ., число ПДА возросло до семи ), второй с 1979- го по 1994- й оборот ( июль 2001– январь 2002 гг ., число ПДА на обороте 1990 ( май – июнь 2002 г .) достигло максимального зна чения 9). Указанные максимумы разделяются глубо ким провалом ( обороты 1968–1978, сентябрь 2000– июль 2001 гг .). Минимальное значение ( одна ПДА ) наблюдалось , по сути , на фазе максимума цикла сол нечной активности ( солнечный оборот № 1972, январь 2001 г .). Такие резкие изменения могут указывать на то , что в эту эпоху на Солнце происходила глобальная перестройка режима активности .

Суммарный график ( рис . 1, в ) сохранил принци пиальную особенность временных рядов обоих по лушарий – их двухвершинность . Есть основания считать , что именно двухвершинность ряда ядер КА определила аналогичный вид 23- го цикла солнечной активности ( числа Вольфа ).

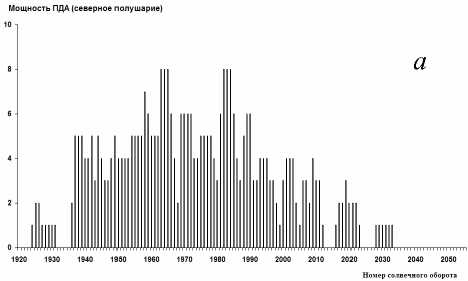

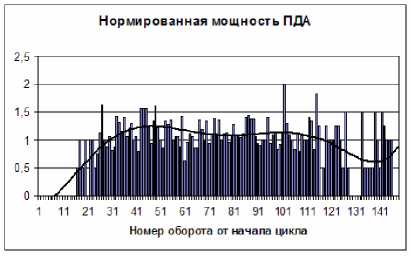

На рис . 2 приведен ход суммарной мощности КА в течение 23- го цикла . Если бы мощность ПДА ( сте пень ядер КА ) была одинаковой у всех ПДА и не менялась со временем , суммарная мощность ПДА на данном солнечном обороте была бы просто пропор циональной числу ПДА , одновременно наблюдаемых на этом обороте , и графики были бы идентичны . Но мощность ядер КА непрерывно и существенно меня лась . Поэтому , несмотря на общую схожесть графиков , есть и отличия , в частности , в начале и конце цикла .

В связи с этим вызывает интерес следующий во прос : меняется ли с фазой цикла средняя мощность ядер КА ? Анализ каталога ПДА показывает , что в самом начале цикла никогда не наблюдаются высо кие значения мощности (2.5–3), отмечаются только низкие значения (0.5–1, в редких случаях 1.5). Для того чтобы проверить , действительно ли существует такая закономерность , были вычислены значения средней мощности наблюдаемых ядер комплексов активности на каждом солнечном обороте . Резуль таты приведены на рис . 3. Видно , что указанная за кономерность действительно существует .

Рис . 2. Изменение мощности ПДА в 23- м цикле : а – северное полушарие , б – южное полушарие .

В начале цикла средние значения мощности ядер КА невелики : первые ПДА в цикле солнечной ак тивности характеризуются низким уровнем запят - ненности , пятна немногочисленны и малы по пло щади . По мере развития цикла нарастает и средняя мощность : начинают появляться отдельные ядра КА с высокой мощностью . Существенно , что в середине цикла средняя мощность снова незначительно умень шается , затем опять возрастает . На фазе спада цикла начинает спадать и средняя мощность КА . В то же время в самом конце цикла средняя мощность снова испытывает кратковременный подъем . Это означает , что в конце цикла пятенная активность в ядрах КА была развита в большей степени , чем в начале цикла .

Вариации продолжительности существования КА в течение цикла

Согласно определению ПДА ( ядер КА ), минималь ной продолжительностью их жизни считаются три солнечных оборота . В то же время зарегистрированы и гораздо более долгоживущие структуры .

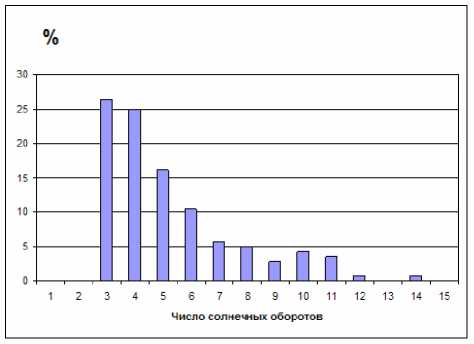

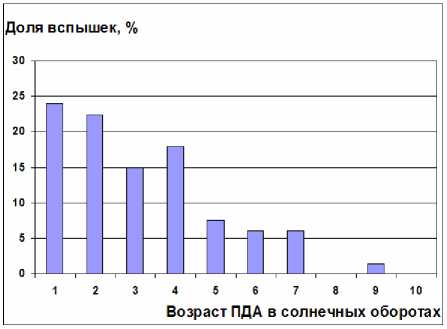

На рис . 4 показано распределение ПДА по про должительности жизни в 23- м цикле активности . Больше всего оказалось короткоживущих ( три обо рота ) структур (38, т . е . 26.4 %). ПДА со временем жизни четыре оборота оказалось практически столь ко же (36, или 25 %).

Рис . 3 . Изменение средней за солнечный оборот мощ ности ядер КА в 23- м цикле .

Рис . 4. Распределение ПДА по продолжительности жизни в 23- м цикле .

Далее количество долгоживущих ПДА начинает спадать по мере роста продолжительности их жиз ни . Следует отметить наличие длинного « хвоста » распределения ( вплоть до 14 оборотов ) и небольшо го вторичного максимума для наиболее долгоживу щих образований (10–11 оборотов ).

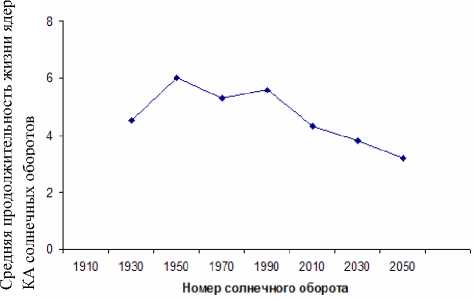

Представляет интерес вопрос о том , зависит ли продолжительность жизни КА от того , на какой фа зе цикла солнечной активности возникла та или иная структура . Для выяснения этого вопроса весь исследуемый период был разбит на интервалы по 20 солнечных оборотов и для каждого такого интерва ла вычислена средняя продолжительность жизни тех ПДА , которые появились на Солнце в течение дан ного интервала . Результаты приведены на рис . 5.

В начале и в конце цикла преобладают коротко живущие структуры со средней продолжительно стью существования три - четыре солнечных оборота . По мере развития цикла начинают появляться все бо лее долгоживущие структуры , но короткоживущие продолжают возникать и сосуществовать с ними . Та ким образом , в середине цикла можно наблюдать как долгоживущие , так и короткоживущие структуры .

В районе максимума 23- го цикла снова наблюда ется небольшой « провал »: вблизи оборота 1975 ( ап рель – май 2001 г .) средняя продолжительность жиз ни КА несколько понизилась ( рис . 5). Анализ имеющихся данных показал , что в период с 1967- го

Рис . 5. Изменение средней продолжительности жизни ПДА в 23- м цикле .

по 1976- й оборот ( сентябрь 2000– май 2001 гг .) прекра тили возникать структуры , существовавшие дольше пяти оборотов . И до , и после этого такие долгоживу щие ПДА хотя и в небольшом количестве , но возника ли . Режим генерации короткоживущих структур ( три - четыре оборота ) в этот период не изменялся .

Следует обратить внимание на то , что указанный « провал » совпадает по времени с отмеченным выше периодом глобальной перестройки режима генера ции ПДА . По - видимому , исчезновение долгоживу щих структур также является одним из проявлений этой перестройки .

Вариации способности КА генерировать крупные вспышки

Обратимся к закономерностям генерации самых мощных протонных вспышек в ПДА, отобранных из перечня наиболее крупных вспышечных событий, влияющих на природную среду [ ]. Данные вспышки характеризуются регистрируемым спутниками потоком протонов c энергией не менее 10 МэВ на орбите Земли в количестве более 10/см2 с ср.

Прежде всего , следует заметить , что число таких вспышек (62) заметно возросло по сравнению с 22- м циклом активности (48).

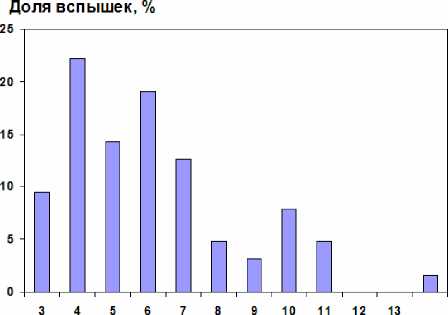

На рис . 6 приведено распределение вспышек в 23- м цикле солнечной активности по значениям по казателя возраста ядер КА ( ПДА ), выраженного в солнечных кэррингтоновских оборотах . Наибольшее количество вспышек наблюдается на первом и вто ром оборотах жизни ПДА .

Привлекает внимание то обстоятельство , что на втором обороте существования ПДА вспышек ока зывается , как минимум , не меньше ( рис . 6), чем на первом обороте . Всего на первом и втором оборотах жизни ПДА в 23- м цикле наблюдалось 46.3 % мощ ных солнечных вспышек . С точки зрения прогноза крупных солнечных вспышек эта закономерность представляется важной . При идентификации КА на первом и даже втором оборотах остается высокая вероятность генерации в том же ядре крупной про тонной вспышки спустя один - три месяца , поскольку более половины мощных вспышек происходят на более поздней стадии развития КА .

Рис . 6. Зависимость числа вспышек , происходивших в ПДА , от возраста ПДА ( всего 67 вспышек в 23- м цикле ).

Важен вопрос о том, какой тип ядер КА с точки зрения продолжительности жизни наиболее вспы-шечно активен. Напомним, что речь идет только о наиболее мощных протонных солнечных вспышках []. На рис. 7 показано распределение вспышек, наблюдавшихся в ПДА, по типам ПДА (значениям продолжительности жизни, выраженным в солнечных оборотах). Более 55 % всех вспышек происходит в ПДА, имеющих продолжительность жизни четыре, пять и шесть оборотов. Еще 12 % наблюдалось в ПДА, существовавших на протяжении семи оборотов. В короткоживущих (трехоборотных) ПДА мощные вспышки возникают редко (9 % случаев).

Рассмотренное распределение необходимо до полнить еще одним . На рис . 8 приведены нормиро ванные значения вспышечной продуктивности ПДА в зависимости от продолжительности жизни послед них . Здесь число вспышек , происшедших в ПДА опре деленной продолжительности жизни , делилось на чис ло ПДА соответствующего типа в цикле .

Это распределение показывает , что вспышечная продуктивность короткоживущих ( трехоборотных ) ПДА действительно низка : только в 15 % случаев в ПДА этого типа наблюдаются мощные протон ные вспышки . С увеличением продолжительности

Тип ПДА (продолжительность жизни в оборотах)

Рис . 7. Зависимость доли мощных протонных вспы шек от типа ПДА ( полной продолжительности жизни в солнечных оборотах ), 63 события .

Тип ПДА (продолжительность жизни в оборотах)

Рис . 8. Число мощных протонных вспышек , нормиро ванное на количество ПДА .

жизни ПДА их способность к генерации мощных вспышек возрастает : шестиоборотные ядра КА про изводят мощные вспышки в 80 % случаев ( всего в 23- м цикле наблюдалось 15 таких структур ), а семи оборотные ПДА в 100 % случаев ( восемь структур ) дали мощные вспышки . Распределение на рис . 8 демонстрирует тенденцию к формированию второго максимума в районе 10 оборотов , однако из - за ма лой статистики этот вывод недостоверен . Единст венный наблюдавшийся случай ПДА с продолжи тельностью жизни 14 оборотов был связан с мощ ной вспышкой , но недостаточная статистика не позволяет сделать достоверный вывод о вспы шечной активности таких структур .

Северо-южная асимметрия активности КА

Для изучения асимметрии между северным и южным полушариями в индексах мощности ядер КА использован показатель асимметрии

АN/S =(IN–IS)/(IN+IS), где IN, IS – исследуемые величины. Положительная величина АN/S означает, что северное полушарие активнее южного, отрицательная – обратную ситуацию. При полной симметрии АN/S=0, при полной асимметрии (одно из значений I равно нулю) значение АN/S равно +1 либо –1, в зависимости от преобладания исследуемой величины в том или ином полушарии.

Диаграмма пространственно - временного распре деления ПДА была разбита на ячейки . Каждая ячей ка имела размеры 40° по долготе и пять оборотов по шкале времени . Для каждой такой ячейки отдельно для южного и северного полушарии были вычисле ны суммарные значения мощности ПДА . Затем бы ли вычислены значения показателя асимметрии для каждой такой ячейки .

В тех случаях , когда в одинаковых ячейках и в северном , и в южном полушариях активность ПДА отсутствовала ( Р =0), знаменатель в формуле опре деления показателя асимметрии равнялся нулю . В этих случаях показателю также приписывалось зна чение А N/S=0 ( полная симметрия в смысле отсутст вия активности в обоих полушариях ).

Количество пятиоборотных интервалов времени в каждом из 40- градусных диапазонов долгот про суммировано отдельно для положительных и отри цательных значений показателя асимметрии , рас считан интегральный показатель асимметрии этой величины А сум . Долготное распределение показателя А сум приведено на рис . 9.

В первых слева на рис . 9 четырех 40- градусных диапазонах ( долготы от 80 до 240°) в 23- м цикле до минировало южное полушарие ( количество пятиобо ротных интервалов , где показатель асимметрии мощности ПДА был отрицательным , преобладало ). В долготном диапазоне от 320 до 80° преобладало северное полушарие .

После оборота 2025 ( январь 2005 г .) северное полушарие доминировало на протяжении 10 оборо тов в одном долготном диапазоне ( от 40 до 80°). Начи ная с оборота 2035 ( в конце цикла ) по всему Солнцу доминировала активность ПДА южного полушария .

Рис . 9. Долготное распределение показателя асиммет рии в 23- м цикле . Долготы разбиты на 40- градусные ин тервалы и пронумерованы , интервал № 1 – 80–120°.

Обсуждение

Сопоставление основных характеристик ядер КА в 23- м цикле с полученными ранее данными о ситуации в 21- м и 22- м циклах показало , что циклы , выражен ные в индексах ПДА , выглядит в целом сходными .

По сути , ядра КА представляют собой основную , долгоживущую компоненту популяции активных областей на Солнце . Свойство ядер КА длительное время сохранять неизменным свое положение в кэр - рингтоновской системе координат позволяет пред положить , что « корни » ядер КА , чем бы они ни яв лялись , простираются , по крайней мере , до дна кон вективной зоны ( уровня тахоклина ), где эффекты дифференциального вращения исчезают , а более глубокие слои вращаются практически твердотельно с кэррингтоновской угловой скоростью . В [Savinkin et al., 2009] сформулирована гипотеза о формировании ядер КА на основе крупномасштабных конвективных ячеек с характерным размером порядка толщины кон вективной зоны . Такие ячейки , « дно » которых дости гает уровня тахоклина , по - видимому , могут существо вать на протяжении нескольких солнечных оборотов . Квазистационарный режим циркуляции вещества в ячейке позволяет формироваться новым группам пя тен ( всплывать новым порциям магнитного потока ) в одном и том же месте относительно тахоклина , обес печивая длительное существование КА .

Следует отметить c войство ядер КА возникать квазиодновременно ( на протяжении одного - двух соседних кэррингтоновских оборотов ) на близких долготах , формируя « многоядерные » КА – когда зона флоккулов и возмущенной структуры хромо сферы охватывает не одно , а несколько близко рас положенных ядер КА . Для таких структур , назван ных Саттаровым « сверхгигантскими » [ Саттаров , 1989], Банин предлагал термин « концентрации ПДА » [ Банин и др ., 1989]. Термин « многоядерные КА » представляется более удачным .

Возникновение долгоживущих систем многоядерных КА [Язев и др., 2008] выглядит неслучайным процессом. Можно предположить, что формирование крупномасштабной конвективной ячейки – основы ядра КА – приводит к повышенной вероятности формирования вблизи аналогичных ячеек, в результате чего КА разрастается по долготе, будучи состоящим из 2–5 соседних ячеек, которые впоследствии разрушаются почти синхронно. Цикл активности 23 продемонстрировал замечательный пример последовательного образования соседних ядер КА в северном полушарии в период с 1936-го по 2016-й оборот (май 1998–май 2004 гг.). В 20–40° к западу от ядра КА спустя три-четыре оборота формировалось новое второе ядро, спустя еще три-четыре оборота на таком же расстоянии к западу от второго ядра возникло третье и т. д. Волна формирования новых ядер спустя 32 оборота замкнула круг и снова подошла с восточной стороны к тем же долготам. Таким образом, скорость дрейфа гипотетического импульса, приводящего к формированию новых ядер КА вблизи уже существующих, составила 11.3° за оборот. В южном полушарии наблюдался сходный процесс со скоростью дрейфа 10° за оборот (360° за 36 оборотов). Не исключено, что упомянутая выше квазитридцатиоборотная периодичность в вариациях амплитуды мощности ПДА связана с периодом, за который волна формирования новых ядер КА совершает полный оборот. Эти эффекты требуют дальнейшего исследования.

Отметим , что описанное смещение по долготе активной зоны , связанной с ядрами КА , должно иметь важные следствия . Во - первых , следует ожидать соот ветствующего долготного дрейфа области генерации мощных вспышек . Этот эффект действительно имеет место , он обнаружен и описан [ Язев , 2008; Yazev, 2009]. Во - вторых , поскольку ядра КА представляют собой основную ( с точки зрения площади и числа пя тен ) компоненту популяции солнечных пятен , долгот ное смещение зоны преимущественного формирова ния ядер КА должно приводить к квазилинейному смещению максимума долготного распределения пя тен в данном ( северном или южном ) полушарии . По скольку эффект долготного смещения активности на кладывается на эффект модуляции общего уровня ак тивности 11- летним циклом , при суммировании за весь цикл возникает кажущийся эффект активной дол готы в индексах КА . На самом деле , максимум сум марного долготного распределения пятен оказывается в том интервале долгот , где многоядерный КА наблю дался во время максимума цикла . В 23- м цикле этот диапазон долгот соответствовал 280–360° ( основной вклад внесло северное полушарие ).

Увеличение общего количества ядер ПДА (146) в 23- м цикле по сравнению с 22- м циклом (104), по - видимому , объясняет рост соответствующего числа мощных протонных вспышек (62 в цикле 23, 48 в цикле 22) и дополнительно указывает , что крупные геоэффективные события на Солнце тесно связаны с феноменом КА .

Еще одна важная особенность развития КА в течение цикла связана с явной асимметрией северного и южного полушарий, проявившейся следующим образом. Во-первых, можно выделить своеобразный «принцип дополнительности» в долготном распределении ядер КА: на тех долготах, где наблюдался мощный многоядерный КА в одном из полушарий, в другом полушарии в это время активность КА была минимальной, и наоборот. Во-вторых, можно отметить несинхронное развитие 23-го цикла в индексах, описывающих ядра КА, для северного и южного полушария. В частности, первое ядро КА в южном полушарии возникло на семь оборотов позже, чем в северном. Если первый максимум в индексах ПДА в обоих полушариях наблюдался приблизительно в одно время (через 56–57 оборотов после начала цикла), то второй максимум запаздывал почти на восемь-десять оборотов в южном полушарии по сравнению с северным полушарием. Последнее ядро КА исчезло в южном полушарии на 20 оборотов позже, чем в северном. Таким образом, цикл КА в южном полушарии оказался несколько «запоздавшим» и более растянутым по сравнению с северным полушарием. В [Язев, 2009] выдвинута с гипотеза о том, что 23-й цикл активности оказался аномально продолжительным из-за фазового сдвига активности в северном и южном полушариях: к моменту наступления минимума на рубеже циклов 23/24 в северном полушарии минимум в южном полушарии еще не наступил. Анализ динамики КА как основной части пятенной популяции показывает, что указанная гипотеза может быть справедливой. Таким образом, общий характер развития КА в разных полушариях может использоваться как прогностический фактор для определения параметров текущего цикла активности: существенная расфазировка полушарий должна приводить к росту общей продолжительности цикла.

Выводы

-

1. Проанализировано развитие КА в 23- м цикле с применением метода ПДА . Составлен каталог ядер КА , определен показатель мощности всех ядер КА для каждого оборота .

-

2. Показано , что развитие ядер КА носит квазипе - риодический характер , суммарная пооборотная мощ ность ядер варьирует с квазипериодом 12–14 оборотов , что соответствует средней продолжительности жизни системы из нескольких ядер КА ( многоядерных КА ).

-

3. Особенность 23- го цикла состоит в затянув шемся ( в частности , по сравнению с 22- м циклом ) периоде генерации КА . Последние ядра КА в юж ном полушарии наблюдались вплоть до 144- го обо рота после предыдущего минимума по числам Вольфа ( в 22- м цикле – до 110- го ).

-

4. Число короткоживущих ядер КА ( три - четыре оборота ) существенно больше числа долгоживу щих , есть слабый вторичный максимум в районе 10- оборотных ядер КА .

-

5. Ход как суммарной , так и средней мощности ядер КА в течение цикла носит двухвершинный ха рактер .

-

6. Показатель асимметрии активности ядер КА распределен неравномерно как по времени , так и по долготе . В целом в 23- м цикле превалировало юж ное полушарие .

-

7. Девяносто четыре процента мощных протонных вспышек , воздействующих на природную среду , про изошли в ядрах КА . Вспышки происходят преимуще ственно в долгоживущих КА ( продолжительность жизни шесть - семь оборотов ), около половины – на первом - втором обороте существования ядра КА .

-

8. Установленные закономерности могут быть использованы для разработки алгоритма долговре менного ( один - два оборота ) прогноза мощных сол нечных вспышек .

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ 09-02-90204 Монг _ а , гранта Минобразова ния 2.2.3.1./198 и Госконтракта 02.740.11.0576.